近13年渭干河-库车河绿洲植被覆盖动态变化分析

2018-12-27边慧芹王雪梅

边慧芹,王雪梅,2

(1.新疆师范大学地理科学与旅游学院,新疆 乌鲁木齐 830054; 2.新疆干旱区湖泊环境与资源实验室,新疆 乌鲁木齐 830054)

植被覆盖度(Vegetation covering)是植被覆盖和植被生长状况综合性量化指标之一,是联系大气、土壤及降水与植被之间密切关系的自然“桥梁”,可以预测生态系统的变化状态,对其进行动态变化分析研究,是探索环境变化、保护环境的热点内容之一[1]。目前植被覆盖度提取有经验模型法、植被指数法、混合像元分解法、三波段梯度差法4种方法[2]。其中,利用植被指数法与像元二分的混合像元分解(FVC)模型提取植被覆盖度较为实用,其可以较大削弱一些背景因素的干扰,弥补归一化植被指数(NDVI)对低植被覆盖度难以区分的不足,已普遍被应用于植被覆盖度的研究工作中[3-4]。国内外学者利用遥感技术,基于先进植被传感器、专题精准制图仪等遥感数据,在各个研究领域开展关于植被覆盖度的遥感监测研究[5-6]。魏石磊等[7]利用像元二分模型估算植被覆盖度,不仅验证了像元二分模型可操作性强、适用性广等优点,还体现了研究植被覆盖度的重要性。李秀瑞等[8]应用像元二分模型反演干旱区植被覆盖度,突显了该方法具有较高的稳定性和一定精度。

渭干河-库车河三角洲(以下简称渭-库)绿洲地处极端干旱地区,属于大陆性暖温带干旱气候,土地荒漠化、盐渍化严重,生态环境较为脆弱,对植被覆盖度变化非常敏感。王雪梅和席瑞[3]利用植被覆盖度对渭-库绿洲进行生态环境脆弱性评价,发现植被覆盖度与生态环境变化联系密切,但没有具体分析植被覆盖度的变化。郭继凯等[9]对塔里木河流域的植被覆盖变化驱动因素相对作用进行分析,发现研究区近13年植被覆盖呈显著增长趋势,生态环境有所改善,但其对于植被覆盖的空间动态变化研究并不完善。在此基础上,选用2001、2007和2013年渭-库绿洲ETM/OLI遥感影像图,提取归一化植被指数,利用像元二分模型生成植被覆盖分级图,结合空间分析,研究渭干-库车河三角洲(以下简称渭-库)绿洲植被覆盖度的时间动态变化规律和空间动态变化格局,为新疆渭-库绿洲加快推进生态文明建设、保护生态环境,深入实施可持续发展战略,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路提供重要支撑。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

渭-库绿洲是个完整的扇形平原绿洲,地处39°30′-42°40′ N,81°27′-84°07′ E,包括新疆自治区阿克苏地区的库车县、沙雅县和新和县。北部是连绵的天山山脉,海拔3 000~5 000 m;中部主要为东西向分布的低山、残丘等景象,海拔1 500~2 000 m;南部主要为繁茂的绿洲、无垠的戈壁滩及浩瀚的沙漠景观。渭-库绿洲属大陆性干旱气候,具有风沙多起,降水少量,蒸发迅速,日较差大,夏季干燥炎热,冬季干燥寒冷的特征。年均气温最低为10.5 ℃,最高为11.4 ℃;年降水量最低为50.0 mm,最高可达66.5 mm;年均蒸发量较大,最低为2 000.7 mm,最高为2 092.0 mm。渭-库绿洲分布有大量冰川,冰川和积雪的融水以及大气降水等汇流形成地表水;渠水灌溉和降雨的水分从地表渗漏等又补给地下水,相对充足的水分使得绿洲内部生物得以维持生命。渭-库绿洲的农作物[玉米(Zeamays)、棉花(Gossypiumspp.)等]生产较多,地表多为荒漠植被[骆驼刺(Alhagisparsifdia)、胡杨(Populuseuphratica)等]覆盖。渭-库绿洲曾经生态环境良好,但随着上游灌溉区较快发展,用水量消耗较高,下游水源逐渐减少,出现湖泊干涸、沙漠入侵现象,使得绿洲生态环境日益恶化。

1.2 数据来源及预处理

本研究使用的遥感数据是渭-库绿洲无云(或云量较少)、成像质量较高的3幅影像。分别为2001年8月1日、2007年8月18日的Landsat-7遥感影像,以及2013年8月26日的Landsat-8遥感影像。

本研究使用的野外调查数据包括:结合实际、科学规划后设置的2007年的50个采样点数据及2013年的78个采样点数据(采样点涉及种类包括乔木、灌木、草本、农田、盐渍地等),并包括测量样地内植被的冠幅及频数测算出的每个样地的实际植被盖度数据;利用GPS精准定位获取的经纬度数据、高程数据;采用照相法获取的反映地表植被生长状态及其地貌特征的实景数据,其中实景照片数据152幅。

由于3期遥感影像时相不同,在ENVI5.1软件中对3幅遥感影像图进行去条带、波段合成,并统一投影、几何精校正、像元重采样、去云处理和辐射校正,以及图像裁剪、建立掩膜区等处理。其中辐射校正采用的是伪不变特征法相对辐射校正,能够更好地反映植被生长信息。

1.3 研究方法

1.3.1植被覆盖度估算 植被覆盖度是植被生长状态以及植被空间分布状况最为重要的间接指示因子,能够综合性表现出研究区域植被覆盖丰度,并能够反映出研究区生态环境的变化状况。应用于提取植被覆盖度的混合像元分解法具有广泛的普遍性,由于受人为因素干扰较少,能够较好的反演出地表植被覆盖度,其中FVC模型较为常用[7-8]。因此利用ENVI5.1软件计算NDVI指数,减少一定辐射误差,并使用FVC模型估算植被覆盖度,其公式如下:

(1)

式中:FVC代表植被覆盖度;NDVIsoil代表无植被覆盖NDVI的取值,如岩石;NDVIveg代表全部被植被所覆盖的NDVI值,如棉田。

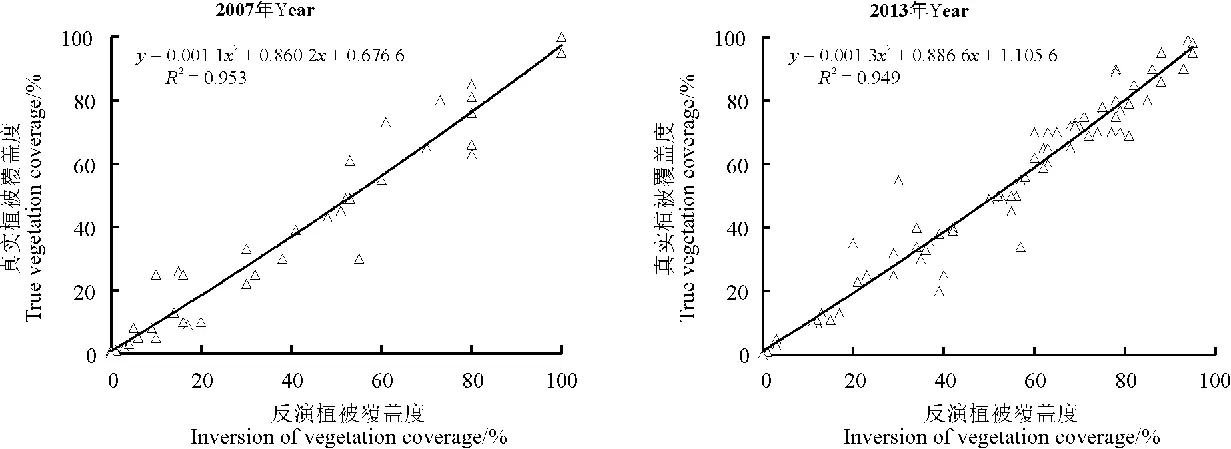

由于NDVIsoil(理论取值接近0)和NDVIveg(理论取值接近1)的取值受不同地区、年份及自然条件的影响,因此其取值在不同年份不能采用同一固定值。本研究利用近似替代法并结合研究区现实状况选取NDVI取值范围内累积频率为0.5%的值作为NDVIsoil,99.5%的值作为NDVIveg(表1)。

表1 NDVIsoil和NDVIveg的取值Table 1 The value of NDVIsoil and NDVIveg

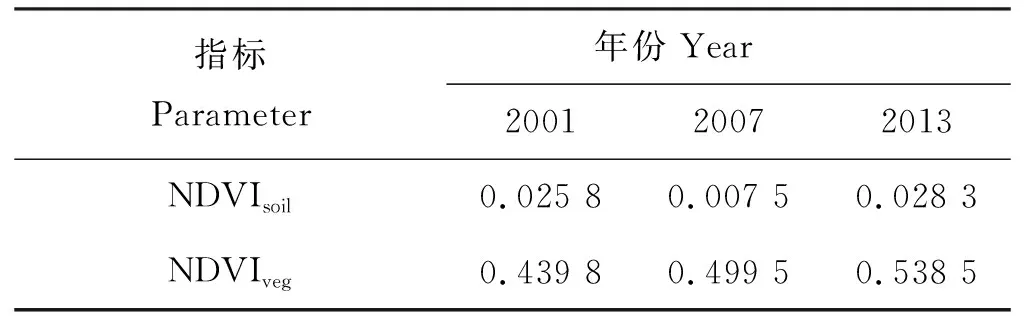

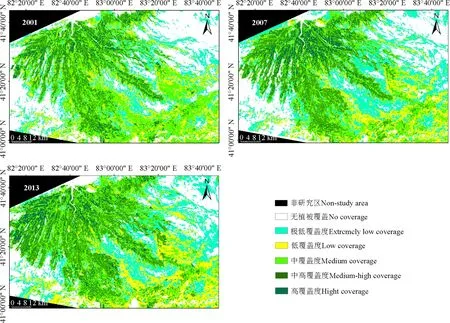

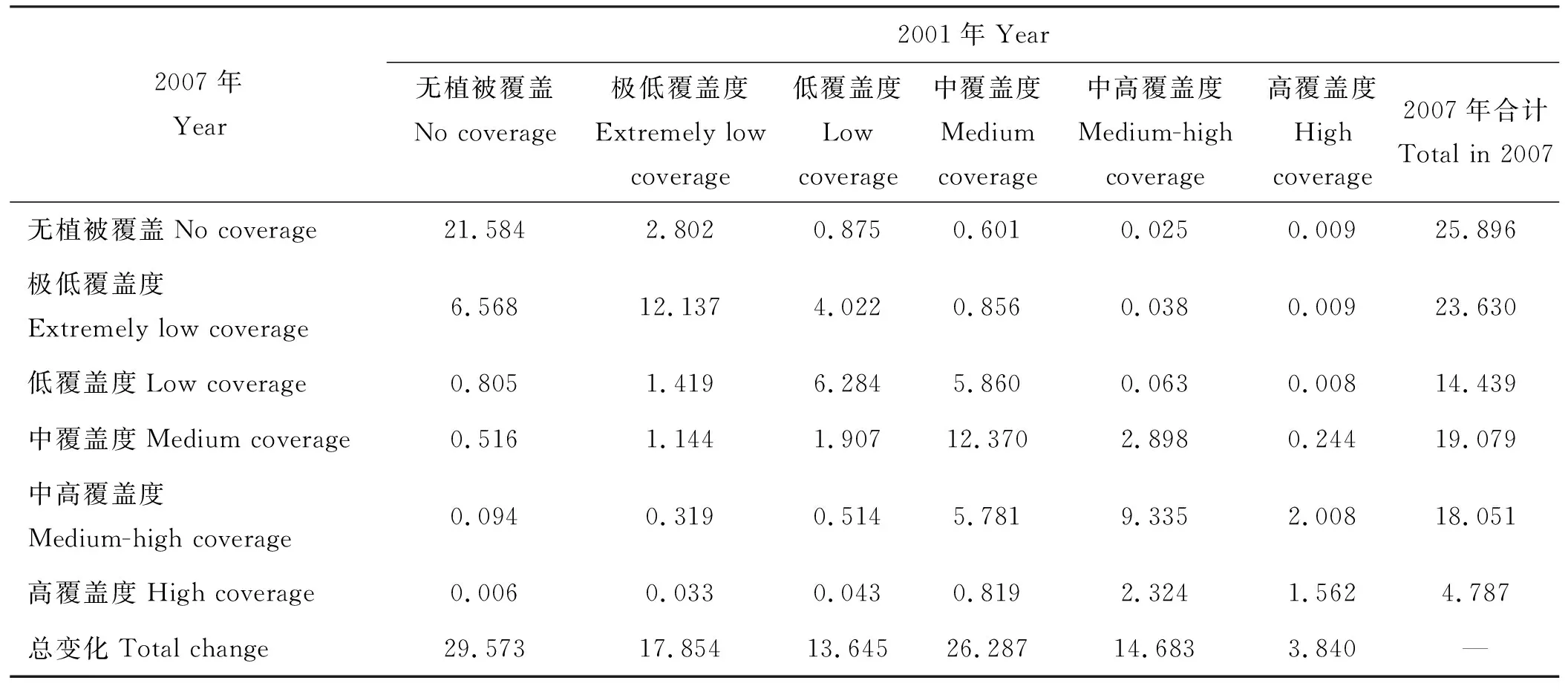

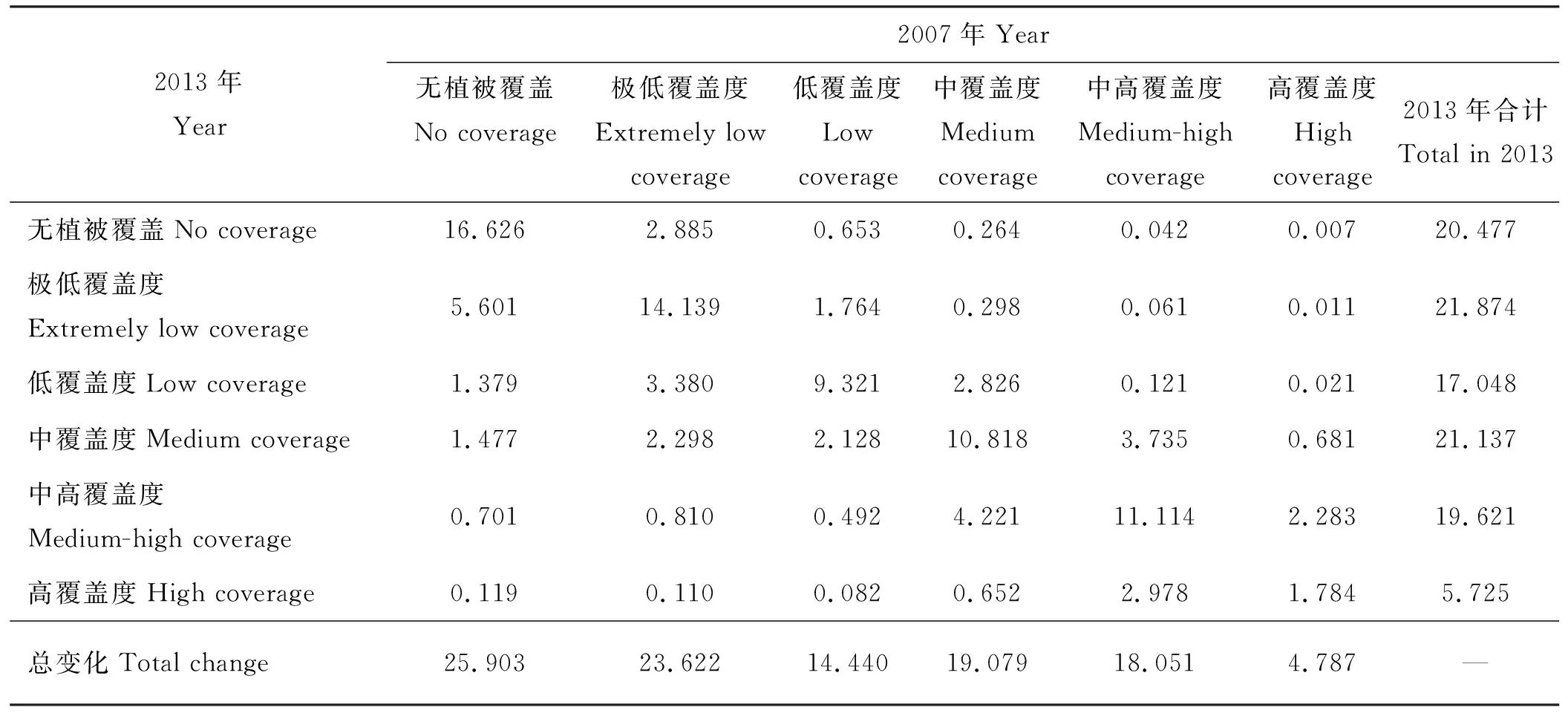

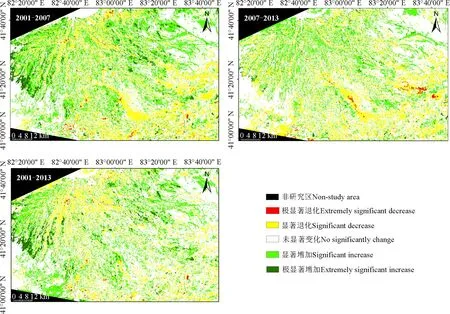

1.3.2植被覆盖度划分 在前人研究的基础上,结合干旱区的绿洲植被所具有的生态特征及实地调查数据,利用ENVI5.1软件将水体、裸地、沙地及盐渍地(NDVI<0)的阈值提取出来,划分为无植被覆盖区,再利用植被覆盖度估算模型将渭-库绿洲植被覆盖度分为5类[10-11]。具体分为,Ⅰ 极低植被覆盖度(0 采用2007年的50个野外地面样点和2013年的78个野外地面样点的实测植被盖度值与利用FVC模型反演得到的2007年与2013年的相应样点的植被盖度值在SPSS22.0软件中进行相关性分析(图1),来验证植被覆盖度FVC模型的精度。通过精度验证可得野外实测植被覆盖度与FVC模型反演得到的植被覆盖度之间虽然存在一定偏差,但还是具有很高的拟合程度,其相关性分别达到了0.953和0.949。由此可见,采用FVC模型反演的植被覆盖度比较贴近现实,在一定程度上能够反映地表真实植被覆盖度。 近13年来,渭-库绿洲植被覆盖面积逐渐扩大,不同等级植被覆盖面积均有不同程度的改变(图2)。无植被覆盖区面积变化呈现下降趋势,渭-库绿洲植被覆盖面积呈扩大趋势;其中中高覆盖度和高覆盖度的面积变化呈现上升趋势;极低植被覆盖度的面积变化呈现先上升再下降的趋势,低植被覆盖度和中植被覆盖度的面积变化呈现先下降后上升的趋势。 图1 2007和2013年FVC模型精度验证图Fig. 1 2007 and 2013 FVC model accuracy verification diagram 图2 2001、2007和2013年渭-库绿洲植被覆盖度图像Fig. 2 The vegetation coverage image in the study area in 2001, 2007, and 2013 将生成的植被覆盖度图进行分级,并从中获得不同等级植被覆盖面积变化数据(表2)。分析显示,1)2001-2007年,年均变化率较高的极低植被覆盖度增加5.792%、高覆盖度增加3.971%、中高覆盖度增加3.298%;中覆盖度和低覆盖度年均变化率分别减少2.692%和减少2.618%;无植被覆盖区年均变化率最小,减少2.051%。2)2007-2013年,无植被覆盖区、高覆盖度和低覆盖度的年均变化率较高,分别减少3.503%、增加3.262%和3.012%;其次为中覆盖度、中高覆盖度和极低覆盖度,年均变化率分别增加1.797%、1.475%和减少1.241%。3)2001-2013年,高覆盖度、中高覆盖度和无植被覆盖区的年均变化率较高,分别增加4.005%、2.532%和减少2.561%;极低覆盖度年均变化率增加2.060%;中覆盖度和低覆盖度变化较为稳定,年均变化率较小,分别减少0.593%和0.039%。 研究时段内,根据实地取景调查及各级植被覆盖度的植被构成可知,随着经济的发展及人口的增多,开垦荒地、耕地增多是绿洲内中高覆盖度和高覆盖度增加的主要原因;无植被覆盖区远离绿洲受人类活动影响较少,因气候变暖变湿、降水增多使得稀疏草地增多,从而使其面积快速减小,同时也是极低覆盖度增加的重要原因;而中覆盖度和低覆盖度主要由低、中产草地及灌丛构成,植被多样性丰富,变化较为稳定。 表2 2001、2007和2013年研究区植被覆盖度面积变化对比Table 2 Change table of vegetation coverage in the study area in 2001, 2007, and 2013 将3期植被覆盖分级图进行空间叠加运算,得到2001-2007、2007-2013、2001-2013年植被覆盖度分级的面积转移矩阵(表3-5)。 表3 2001-2007年植被覆盖度面积转移矩阵Table 3 Conversion matrix of vegetation coverage in the study area from 2001 to 2007 ×104 hm2 表4 2007-2013年植被覆盖度面积转移矩阵Table 4 Conversion matrix of vegetation coverage in the study area from 2007 to 2013 ×104 hm2 2001-2007年间,渭-库绿洲植被覆盖未变化面积为63.272×104hm2,主要由无植被覆盖、极低覆盖度和中覆盖度地区组成。无植被覆盖区和中覆盖度转化为其他覆盖度的面积最多,无植被覆盖区主要转化为极低覆盖度,占总转化面积的22.209%;中覆盖度主要转化为中高覆盖度和低覆盖度,占总转化面积的21.992%和22.292%。高覆盖度转化为其他覆盖度的面积最小,主要转化为中高覆盖度,占总转化面积的52.292%。极低覆盖度主要转化为无植被覆盖区;低覆盖度主要转化为极低覆盖度和中覆盖度;中高覆盖度主要转化为中覆盖度和高覆盖度。 2007-2013年间,渭-库绿洲植被覆盖未变化面积为63.802×104hm2,主要由无植被覆盖区域、极低覆盖区和中覆盖区组成。极低覆盖度转化的面积最多,主要转化为低覆盖度和无植被覆盖区,占总转化面积的14.309%和12.213%;无植被覆盖区主要转化为极低覆盖度,占总转化面积的21.623%;其次为中覆盖度,主要转化为中高覆盖度和低覆盖度,占总转化面积的22.124%和14.812%;高覆盖度转化面积最少,主要转化为中高覆盖度,占总转化面积的47.692%。而低覆盖度大部分转为极低覆盖度、中覆盖度;中高覆盖度大部分转为中覆盖度、高覆盖度。 2001-2013年间,渭-库绿洲植被覆盖未变化面积为53.870×104hm2,主要由无植被覆盖区域、极低覆盖区和中覆盖区组成。转化为其他覆盖度面积最多的是中覆盖度,主要转化为中高覆盖度和低覆盖度,是转化总面积的25.894%和25.776%;其次是极低覆盖度,主要转化为中覆盖度和低覆盖度,占转化总面积的13.480%和13.435%;再次是无植被覆盖区,主要转化为极低覆盖度,是转化总面积的25.770%;高覆盖度转化的面积最少,主要转化为中高覆盖度,占转化面积的51.563%。极低覆盖度、中覆盖度是低覆盖度的主要转化部分;中覆盖度、高覆盖度是中高覆盖度的主要转化部分。 综上所述,近13年来渭-库绿洲无植被覆盖区的面积不断减少,不同等级的植被覆盖度均发生变化,既有增加现象,又有退化现象;随着人类生态环境保护意识的提高,绿洲生态环境有所恢复和改善,中高覆盖度及高覆盖度的面积呈显著增加,研究区的植被覆盖度总体呈增加的态势。 对3期植被覆盖等级图实行叠加分析,进一步分析研究渭-库绿洲植被覆盖度的空间变化。结合现实生态状况及陈效逑和王恒的研究[12],得到植被覆盖度5种动态变化过程。具体分为极显著退化过程、显著退化过程、未显著变化过程、显著增加过程和极显著增加过程。 由空间变化分析可得(图3),近13年来,绿洲植被覆盖度未变化区主要为无植被覆盖区,其他区域植被覆盖度均有所变化。绿洲边缘稀疏草地区域及新开荒地植被覆盖度极显著增加;靠近绿洲边缘及北部的耕地及新开荒地植被覆盖度显著增加;绿洲的南、东南和内部出现弃耕、土壤盐渍化等现象地区植被覆盖度显著和极显著退化。由此看来,气温的变化及降水量的增加在一定程度上增加了极低植被覆盖度,使得无植被覆盖区减小,但人类活动是渭-库绿洲植被覆盖度空间变化强烈的主导因素,并且绿洲内部生态环境还有待进一步改善[13]。 图3 2001-2007、2007-2013和2001-2013年渭-库绿洲植被覆盖度的变化Fig. 3 Vegetation coverage change in the study area during 2001-2007, 2007-2013 and 2001-2013 在2001-2013年间,渭-库绿洲植被覆盖度面积变化大致呈现上升趋势(表6),年均变化量为1.039×104hm2,植被退化面积为19.770×104hm2,植被恢复面积为32.242×104hm2,植被恢复面积是植被退化面积的1.631倍。其中2001-2007年面积年均变化量为0.329×104hm2,植被退化面积为20.318×104hm2,植被恢复面积为22.292×104hm2,植被恢复面积是植被退化面积的1.097倍。2007-2013年面积年均变化量为1.796×104hm2,植被退化面积为15.652×104hm2,植被恢复面积为26.428×104hm2,植被退化面积是植被退化面积的1.688倍,上升趋势由缓慢到迅速。由此看来,近13年来,虽然绿洲植被覆盖度出现退化现象,但总体植被覆盖面积呈扩增现象,尤其2007-2013年面积扩增最为迅速,增幅达到最大。 表6 植被覆盖度面积变化量及占研究区面积百分比Table 6 Area and percentage of vegetation coverage 经过实地考察以及相关论文的考证,降水、温度、地下水等自然因素和人类活动以及人口、经济发展、相关政策实施等人文因素相互作用,共同影响渭-库绿洲植被覆盖度的动态变化。 研究区是大陆性干旱气候,具有夏季干热、冬季干冷的特征,气温波动幅度极小,降水量波动幅度较大。近40年,研究区年均气温大致呈现细微上升变化趋势,年均降水量大致呈现上升趋势[13]。气温的轻微上升及降水量的增多使得研究区极低覆盖度的面积增加,无植被覆盖区的面积减少。地下水埋深变化不大,却蒸发迅速,土壤盐渍化严重[14-15]。近13年间,地下水埋深变化在一定程度上加重研究区土壤盐渍化,使得低覆盖度和中覆盖度的面积减少。但自然因素并不是引起研究区植被覆盖面积大幅度变化的主要原因[16]。 在气候、降水等条件约束下,植被覆盖度的面积发生轻微变化,但是人类活动对其强烈变化具有重要影响作用[16]。首先,由“十五”到“十一五”再到“十二五”的顺利推进,生态文明建设取得了重大进展。人们注重生态治理建设,实施退耕还林还草,植树造林及围栏封育等活动,植被覆盖度增加[17]。土地撂荒、弃耕,不合理引水浇灌带来的土地盐渍化,使得植被覆盖面积减少[13-14]。其次,人口数量增加,人们通过增加耕地,毁草毁林开垦荒地满足自身生存需求,致使植被覆盖度发生变化。最后,经济的快速发展,致使绿洲内大量的林地、草地和荒地转化为棉田,使得植被覆盖面积变化[13]。 2001-2013年,由于气温升高、降水增多,研究区中无植被覆盖区减小、极低覆盖度的植被覆盖面积增多;由于人类活动正向干预、人口的增加及经济的发展,中高覆盖度、高覆盖度的植被覆盖面积增加;同时,人类活动的负向干预,又使得研究区及过渡带区域内部普遍存在生态环境恶化现象,但整体呈现良性变化趋势。由此可见,只要人们注重保护生态环境,重视经济与环境协调发展,多做合理种植使用土地及灌溉农田,改善盐碱地并多植树造林等,就能够增加植被覆盖度,做到保护并恢复渭-库绿洲生态环境。 基于像元二分模型,利用研究区2001、2007、2013年ETM/OLI影像生成渭-库绿洲地区植被覆盖分级图并得出研究区植被覆盖度空间变化图,分析渭-库绿洲植被覆盖度的时空动态变化规律可以得出以下结论: 1)2007年和2013年野外实测植被覆盖度与FVC模型反演得到的植被覆盖度之间虽然存在一定偏差,但还是具有很高的拟合程度,其相关性分别达到了0.953和0.949。由此可见,采用FVC模型反演的植被覆盖度比较贴近现实,在一定程度上能够反映地表真实植被覆盖度。 2)2001-2013年,渭-库绿洲植被覆盖度呈现出由绿洲内部向外围逐渐降低的特征;无植被覆盖区的面积减少最为明显,年变化率为-2.561%;极低覆盖度、中高覆盖度和高覆盖度的植被覆盖面积的年均变化率分别为2.060%、2.532%和4.005%;中覆盖度和低覆盖度变化较为稳定,年均变化率减少0.593%和0.039%。人口的增多,开垦荒地、耕地增多是绿洲内中高覆盖度和高覆盖度的植被覆盖面积增加的主要原因;无植被覆盖区因气温增高、降水增多使得极低覆盖度的面积增加,无植被覆盖区的面积减少;而中覆盖度和低覆盖度中植被多样性丰富,变化较为稳定。 3)13年间,研究区植被覆盖未变化面积为53.870×104hm2,主要由无植被覆盖区、极低覆盖度区和中覆盖度区组成。绿洲生态环境有所改善,但局部因受自然因素及个别人为负向干预因素影响而呈恶化现象。转化为其他覆盖度面积最多的是中植被覆盖度,主要转化为中高覆盖度和低覆盖度,是转化总面积的25.894%和25.776%;其次是极低覆盖度,主要转化为中覆盖度和低覆盖度,占转化总面积的13.480%和13.435%;再次是无植被覆盖区,主要转化为极低覆盖度,是转化总面积的25.770%;高覆盖度转化的面积最少。 4)在研究时段内,渭-库绿洲植被覆盖度空间变化过程明显,绿洲的边缘稀疏草地区域的植被覆盖度增加极为显著;靠近绿洲边缘及北部的植被覆盖度增加显著;绿洲的南、东南和内部出现弃耕和土壤盐渍化等现象地区植被覆盖度退化显著和极为显著。植被覆盖度年均变化量为1.039×104hm2,植被退化面积为19.770×104hm2,植被恢复面积为32.242×104hm2,植被恢复面积是植被退化面积的1.631倍。虽然绿洲植被覆盖面积出现退化现象,但总体植被覆盖面积呈扩增现象,人类活动是渭-库绿洲植被覆盖度变化的主导因素,并且绿洲内部生态环境还有待进一步改善。 2001-2013年,渭-库绿洲还普遍存在生态恶化现象,应加强教育培养,注重提升人口素质;注重土地合理种植使用,找寻合理灌溉方式,减少并防止土地盐渍化,大规模实施植树造林,林地保护,草地改良,退耕还林、还草,绿化平原等计划,使渭-库绿洲生态环境进一步恢复改善,实现社会稳定协调可持续发展。2 结果与分析

2.1 植被覆盖度估算模型精度分析

2.2 植被覆盖度变化特征分析

2.3 植被覆盖度时间变化规律分析

2.4 植被覆盖度空间变化格局分析

3 讨论与结论