通泰方言“啊”“叨”的语法功能及来源

2018-12-27李露瑶

李露瑶

(南京大学文学院,江苏南京210023)

一、引 言

方言与方言之间的界限是交错的、含混的,处在两个或多个方言交界处的方言,内部一致性不强,杂有多个方言特征,往往表现出边缘性或过渡性,在方言分区和归属方面也体现出模糊性和不确定性。因此,将交界方言作为一个整体,考察其内部差异并探讨成因,对方言间的语言接触和演变研究有重要启发。本文以官话和非官话交界处的通泰方言为例,讨论语法的内部差异及成因。

通泰方言位于江苏省东部,包括南通、如皋、海安、泰州、大丰等在内的十余个县市,毗邻吴语,处在汉语方言官话和非官话的交界处。语法方面,泰州等地助词“啊”既可用作体态助词、语气助词,也能用作介词。前人将“啊”称作“动词的后附成分”[1-2],为了方便叙述和统一比较,本文沿用该说法。通泰地区动词后附成分有“啊”“叨”两种:中部的如皋、海安、泰兴等地今读为[a],在阳声韵、入声韵后分别顺同化为[ŋa]、[ka],一般写作“啊”。泰州、东台读作[ə],记作“厄”,是“啊”语音弱化的结果。东南部的南通(城区),阴声韵后为 ,阳声韵后为 ,入声韵后为 ,一般记作“叨”。在语流中后附成分均为轻声,音高随前字而变。以往对动词后附成分的研究[1-6],集中于“啊”的句法功能,未涉及其来源,也未涉及“啊”“叨”之间的区别。本文比较二者的语法功能,在前人描写基础上进一步深入,分别探讨其来源。

二、语法功能及表现

(一)完成体标记

“啊”“叨”均能用作完成体标记,用在动词或形容词之后,表示动作行为或某种状态已经完成或实现,相当于普通话的了1。常用格式为“V+啊”“V+啊+o”。如:

(1)死啊/叨(死了)、晓啊/叨(知道了)

(2)红啊/叨(红了)

(3)穿啊/叨衣裳(穿了衣服)

(4)杀啊/叨条鱼(杀了一条鱼。)

“V+啊/叨+o”单独成句时一般用作“个Vp”问句的答句,常省略宾语。如“你个曾吃(饭)啊你吃(饭)了么?”,疑问焦点是动作是否发生或完成,一般回答“吃啊了/吃叨”。“吃啊了”是“吃啊饭了”的省略形式,“啊”是完成体标记,“了”相当于普通话的了2。“吃叨”里的“叨”用在句末,既是完成体标记,也是句末事态语气助词。能否用作句末事态助词,是二者早先的区别之一。详见下文(四)。

(二)持续体标记

李人鉴[1]19最早指出泰兴方言的“啊”除了表示完成外,还“能表示动作已实现后的绵延下去的静止状态”,类似普通话里的“着”。并根据动词后附成分的不同,将动词分为“静态动词”(坐、站、伏)、“动态动词”(走、说、吃)、“兼动静态动词”(挂、关、放)。

通泰方言“啊”“叨”与泰兴话的用法一致,均能表示动作状态的持续,作持续体标记。只后附于静态动词、兼动静态动词等单音节动词,且只用在祈使句或存现句,如:

(5)坐啊/叨,别站起来!(坐着,别站起来。)

(6)墙上挂啊/叨副画。(墙上挂着一幅画。)

此外,“V叨”可以通过重叠的形式表示动作持续,形成“V叨V叨”结构。“啊”在固定结构“V啊V(的)”里也能表示动作持续。如:

(7)a他看电视,看叨看叨就困着叨。(他看电视,看着看着就睡着了。)

b他看电视,看啊看的就困着啊了。(他看电视,看着看着就睡着了。)

(三)补语标记及差异

“啊”“叨”除了作完成体标记和持续体标记外,还可作补语标记,后接程度补语、动量补语等,例如:

(8)副词性程度补语:饱啊没得命、饱叨没魂(饱得很)

(9)谓词性结果补语:重啊/叨拎不动(重得拎不起来)

(10)小句补语:说啊/叨人总笑啊了(说得大家都笑了)

(11)受事补语:送啊/叨把他(送给他)

(12)动量补语:跑啊/叨两趟(跑了两趟)

(13)时量补语:用啊/叨十年(用了十年)

虽然二者均可作补语标记,但具体到不同的补语时仍有差异,主要表现在:其一,“叨”后可接谓词性情状补语,而“啊”无此用法。如:“跑叨/*啊快(跑得快)、唱叨/*啊好听(唱得好听)”。

其二,“啊”用在动结式之间作补语标记,“叨”无此用法。普通话动结式短语,如“吃饱、淋湿、学会、煮烂”等,在通泰方言中部地区,动词和结果补语之间一定要加上“啊”,构成“V啊c啊”结构,第一个“啊”是结果补语标记,第二个“啊”是完成体标记。如:

(14)吃啊饱啊 *吃叨饱叨 吃饱叨(吃饱了)

落啊湿啊 *落叨湿叨 落湿叨(淋湿了)

学啊会啊 *学叨会叨 学会叨(学会了)

煮啊烂啊 *煮叨烂叨 煮烂叨(煮烂了)

其三,“叨”作可能补语标记而“啊”无此用法。“叨”出现在结构“V叨c”里,c为表示可能结果的补语,否定形式为“V不c”。如:

(15)吃叨饱/吃不饱(吃得饱/吃不饱) 看叨见/看不见(看得见/看不见)

结果补语标记“啊”和可能补语标记“叨”,形式相近而语义范畴不同。二者的区别在“个Vp”问句里更为清晰。

(16)a你个吃叨饱啊?——吃叨饱/吃不饱。(你能吃得饱么?——吃得饱/吃不饱。)

b*你个吃啊饱啊了?

c你个曾吃啊饱啊了?——饱啊了/不曾。(你有没有吃饱?——吃饱了/没有。)通泰方言“个Vp”问句的具体形式有两种,一是“个Vp”,如句(16)a,是未然问句,疑问焦点是“Vp”;二是“个曾Vp”,如句(16)c,是已然问句,疑问焦点是“曾Vp”。“V啊c啊”表示动作或状态完成后的结果,只能出现在已然问句“个曾Vp”里,不能出现在未然问句“个Vp”中。

(四)事态助词

“叨”用作事态助词,表示事态出现变化,如:

(17)a我送叨给你叨,就是你的杲昃。(我送给你了,就是你的东西。)

b在我家吃饭,我煮叨饭叨。(在我家吃饭吧,我煮了饭了。)

c我家的花开叨。(我家的花开了。)

“叨”可用在复句的分句里,如17a,也能出现在句末,如17 b、17 c。如果“V叨”结构出现在句末,则“叨”既表示动作完成,也表示新情况出现,相当于普通话的“了1+了2”。

根据李人鉴[1]16-20的例句,“啊”作事态助词时,出现在分句中,不用于句末。如果在句末,必须与“了”同现,“啊”没有成句的功能。如:

(18)a饭好啊,家来吃饭。(饭煮好了,回家吃饭。)

b在我家吃饭,我煮啊饭了。(在我家吃饭吧,我煮了饭了。)

c我家的花开啊了。(我家的花开了。)

从例句(18)可以看出,“啊”只表示动作完成,而“了”用于句末,与句子表述的整个事件相联系,是典型的事态助词。但是,在最近的调查中,我们发现“啊”有了新变,用作句末事态助词。如:

(19)a门关啊好啊。 b门关啊好啊了。

门关啊(了)。 门关啊了。

开啊门了。 开啊门了。

(19)a列是笔者2017年夏在泰兴的调查结果,(19)b列摘自李人鉴[1]16-20,60年来,事态助词“了”的功能逐渐被“啊”取代。取代不是一蹴而就的,在不同结构里情况不同。“V啊o了”最为稳定,“啊”“了”各安其职;位于句末的“啊了”,“啊”取代“了”的功能,能够成句且表示事态变化,成为新的事态助词。

究其原因,我们认为有以下几个方面:一、“V啊了”一般作为“个Vp”问句的答句,在语言生活里大量使用,“啊”由附加在动词之后变为依附在全句之后成为可能。二、从语义上看,句子“V啊了”中,“啊”表示动作的完成,而动作完成即是句子的事态变化,“啊”与“了”语义重复。因为“V啊”是语言中本就有的结构,出于语言经济的需要,精简赘余的“了”以保持语言简洁。可以预见,“啊”将逐渐取代“了”,在语法功能上与“叨”一样。

(五)其他

1.方位介词

“啊”“叨”均有方位介词的用法,既可以表示静态的处所、存在,相当于介词“在”;也可以表示动态的趋向、位移,相当于介词“到”。基本结构是“V+啊/叨+L”,如“放啊/叨桌上的书”(放在桌上的书),“把书放啊/叨桌子上”(把书放到桌子上)。“啊”“叨”本身并无实在的意义,判断其表示“在”或“到”,要根据动词是静态动词还是动态动词,句末有无“来/去”等趋向动词。

2.方式标记

出现在“V1+啊/叨+V2”结构中,如“拿啊/叨吃”(拿着吃),“躺啊/叨困”(躺着睡),相当于普通话的“着”,但并不表示动作或状态的持续,语义上强调的是V2进行的方式,“拿着吃(不是放在盘子里吃)”,“躺着睡(不是站着睡)”。一般用在问句“怎样+Vp?”的答句或比较句中,如:

(20)a石榴怎样吃的啊?——剥啊/叨吃。(石榴怎么吃?——剥着吃。)

b躺啊/叨困比伏啊/叨桌子上困舒服。(躺着睡觉比趴在桌子上睡觉舒服。)

3.并列标记

“啊”在结构“V1啊V2的”里用作并列标记,相当于普通话“又……又……”,“叨”无此用法。如:跑啊跳的(又跑又跳),打啊闹的(又打又闹)。该结构还能表示两种动作反复进行,如:上啊下的(上上下下),来啊回的(来来回回),在语用中多含贬义[5]59。

三、来 源

“啊”“叨”语音形式不同,语法功能亦不同。二者来源不同,还是同一来源不同的语音形式?我们认为二者来源不同,“啊”来自于“附着”义的“著”,“叨”来自于动词“到”。下面分别说明。

(一)“啊”的来源

丁邦新[7]412讨论如皋方言动词词尾a及其语音变化,推测语源是“也”。郑伟[8]174探讨湖阳方言的“啊”和通泰方言的“啊”,认为都来源于趋向动词“下”,并认为湖阳方言“啊”的用法受到通泰方言的影响。但是两地并不相邻,接触影响说还缺乏一定的证据。

我们认为通泰方言的“啊”来源于表“附着义”的“著(着)”。“着”在“着火”“睡着”等词里读作[tshaʔ阳入],韵母主元音与“药”“脚”等字同,是澄母药韵字,与《广韵》“直略切”的“着”读音相符。随着阳入逐渐并入阴入,在“着忙”等词语中也读[tsaʔ阴入],二者是文白读的关系。江蓝生[9]90-100分析“著”的语法化音变,将音变过程分为四个阶段:“著”(轻声)——声母舌上变舌头(或边音)——词缀[ə]——零形式。所以,语音上从“着”[tshaʔ阳入]弱化到“啊”[a0]是可能的。

在通泰方言中部地区,[tshaʔ阳入]韵尾脱落、声母脱落的弱化过程已经难以证实,但可以观察到其进一步虚化的表现。在泰州、东台等地,后附动词一般记作“厄”,语法功能与“啊”相同,读作[ə],语音形式简化到只有一个央元音,是“啊”进一步虚化的结果。

从语义上看,“著”原是“附着”义动词,南北朝时开始虚化,后接处所动词,例如:

(21)长文尚小,载著车中……文若亦小,坐著膝前。(《世说新语·德行》)

(22)负米一斛,送著寺中。(《六度集经》)

梅祖麟[10]160认为“著(着)”分两种:静态的“着”相当于“在”,如例(21),发展为北方话和吴语中持续貌标记;动态的“着”相当于“到”,如例(22),发展为完成貌词尾。蒋绍愚[11]148-151认为“着”的历史变化和“着”前的动词性质有关,持续动词后的“着”是持续貌词尾的来源。从通泰方言“啊”的共时用法来看,体标记“啊”来源于方位介词,[持续]义动词后的“啊”发展为持续体标记,由动词性质决定。

“啊”作方位介词出现在“V+啊+L”结构中,有“在”“到”两种意义。将该结构中的动词分为两类,一是“动作能造成一种绵延状态的动词”,一是“动作并不造成一种绵延状态”[3]280。前者的“啊”为“在”义,如“挂啊墙上”;后者的“啊”为“到”义,如“跳啊桌上”。也就是说,当动词有[持续]义时,“V+啊+L”结构蕴含着“动作的持续或是动作结束后状态的持续”。在此基础上,“V+啊+L”结构里,[持续]义动词后的“啊”进一步演变为持续标记“啊”。今持续体标记“啊”前的动词不是任意的,而是静态动词和兼动静态动词,从语义上看,也都有[持续]义,动作能在一段时间内持续或者动作结束后状态持续。

不可持续的动词后接“着”,在唐代已表示动作已达到目的或有了结果,在此基础上发展为完成体标记。例如[11]146:

(23)游奕探著,奏上霸王。(汉将王陵)

(24)初闻道著我名时,心里不妨怀喜庆。(维摩诘)

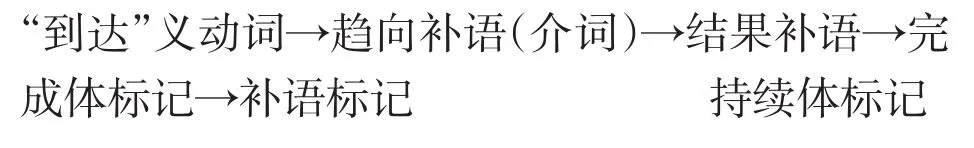

可见,“啊”的语法化路径为:动词“着”→方位介词→持续体标记完成体标记→补语标记

宋代时“着”已由持续体标记演变为进行体标记,通泰方言的“啊”尚未演变出该功能。

(二)“叨”的来源

“到”在《广韵》为“都导切”,在南通方言中为,“叨”今在阴声韵后读为 ,和“到”韵母相同,声母变为边音,是语音弱化的表现。王均[12]5也认为南通方言动态助词“叨”是轻声的“到”。

除了语音相符外,白蒲镇动态助词[tɔ0]亦可作为“叨”语源为“到”的旁证。白蒲镇位于如皋、南通交界处。1954年以前一直隶属南通,后归如皋市管辖,语音糅合了很多南通方言的色彩,与如皋城关话有差异。白蒲镇动词后附成分为[tɔ0],是“到”的轻声。句法功能与南通话“叨”一样,能作可能补语而不能用在动结式短语之间,与“啊”不同。可见,[tɔ0]与“叨” ,是“到”在不同音系中的语音表现。

“到”本义为“去、往”,引申为“到达”,春秋—西汉时期用在另一动词后作趋向补语,到西汉时期,“到”后接时间/处所,介引动词的时间或处所,已经虚化为介词。例如[13]135:

(23)归到鲁东门外,适遇柳下季。(《庄子·杂篇·盗跖》)

(24)豹往到邺,会长老,问之民所疾苦。(《史记·滑稽列传》)

唐代,由趋向义变为动相补语。例如[13]136:

(25)齐头送到墓门口,分你钱财各头敬。(王梵志诗)

此时“到”不仅表示位移终点,也表示动作已经完成。持续体标记“叨”的产生可能与“啊”一样,结构上后附于动词,语义上的持续由带[持续]义的动词决定。从趋向补语再进一步,“到”后所接处所宾语发展为一般宾语,前面的动词也没有语义限制,向表完成、实现的结果补语转变[14]483-497。因为结果补语有完成貌的语法意义,进一步演变为完成体标记。

结合“到”语法化的历史和“叨”的用法,“叨”的语法化过程可概括为:

四、结 论

“啊”“叨”是通泰方言最有代表性的两个动词后附形式,均可作方位介词、完成体标记、持续体标记、补语标记等。二者的差异体现在:(一)后接补语类型不同,“啊”能用在动结式短语之间作结果补语标记,“叨”无此用法。“叨”作可能补语标记而“啊”无此用法。(二)“叨”可作句末事态语气助词,“啊”这一功能正在发展中。

通泰方言位于官话和吴语的交界处,根据以往研究,通泰方言中有吴语的底层,其中南通方言与吴方言的关系尤为密切。地理位置上,南通位于长江入海处,与上海、苏州等吴语地区距离更近;语音系统上,南通方言麻韵二等后高化,有7个声调,吴语特征更明显。但从后附成分研究来看,南通方言的“叨”来源于“到”,与通泰其他方言不同,与临近的吴语区也不同。通泰其他地区的“啊”来源于“着”,与吴语体貌标记“仔”同出一源,倒反映出吴语和通泰的渊源关系。

这一现象如何解释?需要联系通泰地区特别是南通地区的成陆史。通泰地区原在海中,在江海共同作用下逐渐成陆,各地成陆有先后。泰州、海安、如皋等地成陆较早,南通原为海中沙洲——胡逗洲,范围大致为南通市区及通州区西部一带,该区域与我们讨论的南通境内的通泰方言区域大致相当。本文所指“南通”即表示这一区域,和行政区“南通”不等同。胡逗洲与扬泰大陆涨接时间较晚,《太平寰宇记》卷130通州静海县条载:“古横江在州北,元是海。天佑年中沙涨,今有小江,东出大海。”与今通泰地区中部的如皋、泰州等地有夹江相隔,到公元10世纪左右才与如皋、泰州等地涨接[12]1。可见,南通方言动词后附成分和周边地区不同,与其长期隔绝的地理环境有关。