我的老师陆仲任

2018-12-26王小玲星海音乐学院

文|王小玲 星海音乐学院

谈到广东音乐家对我国音乐发展的影响和贡献时,我们不得不提及一位元老级人物,一位为推动中国民族音乐发展而努力奋斗一生的前辈——著名作曲家、理论家,广州音乐专科学校(星海音乐学院前身)首任校长陆仲任先生。

我有幸在读大学时亲聆了陆老的教诲,我认为陆老的耕耘与奉献是多方面的。

一、陆老的音乐作品丰富了中国的音乐宝库

陆仲任一生的音乐作品可谓多彩多姿,涉及多种领域,内容也涵盖多种音乐体裁。

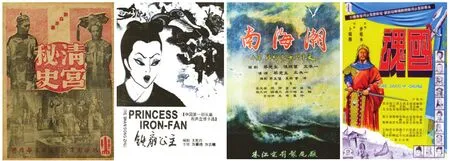

电影音乐:从20世纪30年代到60年代,他先后与多家电影公司合作,如上海艺华公司、香港永华电影公司、北京电影制片公司、珠江电影制片厂等等。为《思乡》《琵琶记》《清宫秘史》《南海潮》等我国人民有深刻印象的19部电影配曲。特别是在1941年陆老为我国第一部长篇有声动画片《铁扇公主》进行的音乐创作,其将音乐与画面巧妙结合,将剧中人物特点表现得惟妙惟肖,形成了我国动画音乐史上的一个里程碑。《铁扇公主》也成为当时比肩世界动画电影的一部杰作,发行到东南亚及日本地区,受到热烈的欢迎。作为第一作者的陆老,在电影《南海潮》一开始,运用的《赛龙夺锦》的音乐素材,使人们很快地了解并认识了广东音乐的主要特点,这或许是这首广东音乐第一次用于电影音乐。

管弦乐作品:陆老创作了一批管弦乐作品,其中,弦乐四重奏《忆》,于1950年在香港大酒店“庆祝广州解放音乐会”上公演,是广州在新中国成立以后公演的第一首中国人的作品。

民族器乐作品:20世纪50年代到80年代,陆老创作了数部民族音乐器乐作品,其中《花市漫步》《红棉花开》等由香港唱片公司制成密纹唱片。

陆老还创作了多部舞蹈和舞剧音乐,50年代创作的《阿细跳月》《红花舞》两部舞蹈音乐,在参加1951年、1955年及1957年世界青年联欢节后,到东欧各国演出,获得好评,最后拍成电影。

声乐与钢琴作品:这些作品中有多部获得广州市、广东省的优秀作品奖,1992年获省第四届“鲁迅文艺奖”。

陆老的创作技法特点,可归纳为:音乐素材简洁、个性鲜明;和声语言新颖、前卫;配器思路清晰、目的明确;曲式结构严谨合理。

陆老的音乐创作符合中国人的审美心理要求,他以扎实的基本功,将民间音乐素材与西方传统作曲技术结合,他就像一个辛勤的园丁在音乐这片土壤里忘我地耕作,为祖国奉献出累累硕果。

二、陆老以远见卓识推动着广东音乐的繁荣与发展

广东是一个移民地区,又毗邻海外。“广东音乐”吸收及融汇了其他地区乃至西方音乐的某些因素,经历了漫长的社会发展,逐渐形成广府、潮汕、客家三大独特风格民系为主体的,具有鲜明地方特色的乐种。陆老为广东音乐的发展繁荣做出了不可磨灭的贡献。

1.构建音乐教育机构,培养音乐人才

20世纪50年代,陆老放弃了香港优越的生活工作条件,怀揣着“成为一个合格的革命文艺战士”的信念携妻女回到广州,先后任华南歌舞团副团长、广州乐团团长。1957年他筹办并成为创办成立的广州音乐专科学校第一任校长。陆仲任接任学校的组建工作后,非常明确地提出了学校办学的方向和办学宗旨:我们地方音乐院校应该“搞民族民间音乐, 振兴民族民间音乐”。应该“以培养岭南音乐人才为目的”。

学校成立后,陆仲任认为,只要是专业“水平很高,曲目优秀”,就具备“把东西传给后人”,把技能“传授给学生”的资格。学校先后引进了著名的演奏家、理论家陈德钜、易剑泉、黄锦培等一批在中国非常有影响力的专业大师。还聘请了刘天一、朱海、梁秋,黄龙练、方汉、饶从举、李少芳、苏文贤、罗九香等一批广东音乐的名家、名人,在师资队伍建设方面执行着不以专业背景,而以水平高低考虑,不拘一格挑选老师的选才策略。这些人才为学校的发展打下了良好的基础。1958年,陈德钜调到学校从事“广东音乐”的教学和理论研究,这是“广东音乐”进入学校课程的开始,他为此曾编写过大量教材,如《粤曲的结构》《粤乐名曲集》《广东音乐常识讲义》(由广州音乐专科学校以油印本的形式刊印)。1958年,易剑泉调任广州音乐专科学校民乐系主任。同年,广州音乐专科学校开设了“广东音乐”专业课程。广东民间音乐团撤销后,黄锦培也调入广州音乐学院,接任民乐系主任。为了教学的需要,他把之前编辑出版的《扬琴演奏法》及编写的《“广东音乐”欣赏》专著用于教学。广东音乐教材与教学的这股清泉滋润了音乐学院这片育人的土地,陆仲任老师的这些主张及做法,加速了民族音乐教育在学校的发展与提高。

学校主张教学相长,在强调了教师的素质外,陆仲任也同时注意到对学生的挑选及培养。在当时,音乐教育极其匮乏的年代,他认为,招生政策需灵活到位:“我们的招生不能仅以“视唱练耳为主,标准要灵活些,我们主要考察学生是否喜欢音乐,爱好、投人音乐的程度,演奏时是否有感情, 有味道……”而“灵活”却真正体现了对音乐人才培养的特殊标准。

陆仲任提出要培养复合型人才,“民乐系要把理论作曲课坚持下去”,“作曲系的学生一定要学民乐,其他科的副科也要选民乐”。这些都是对学校贯彻办学方向的充分落实与体现,这也是对当今我国音乐院校专业内容设置的十分重要、且有长久性战略意义的人才培养思路。

陆老除了处理繁重的行政事务外,还直接参与教学(20世纪80年代,他就是我的作曲主科老师)。他根据多年的教学积累,写出了2部著作《歌曲写作》《器乐曲写作》,为学习作曲的人们提供了专业训练的教材。

陆老的育人理念与观点,影响了从20世纪50年代至今的一大批广东音乐理论家与作曲家。在他的悉心培育、关怀和影响下,广东一大批音乐人才、名家先后从广州音乐专科学校(星海音乐学院)产生:古筝-饶宁新、高胡-黄日进、笛子-黄金成、理论-李雁、作曲和理论-卢庆文、视唱练耳-刘小明、作曲-黄英森,等等。人才的大量涌现,又充实了学院的教学力量,有人曾经如此评价:在比较长的时间里,星海音乐学院的教授几乎都是陆仲任的学生。

2.推动民族乐器的改革及对传统音乐的继承与发展,使民族音乐发展紧跟时代前进。

陆仲任的电影配乐作品《清宫秘史》《铁扇公主》《南海潮》《国魂》。

既继承又不守旧,既传统又创新。陆仲任说:“时代不断前进,中国音乐文化也应该跟着时代前进。音乐教材与乐器配制不能只有传统而没有现代。”他还说:“新编了琵琶教材、改良乐器,传统音乐发展的空间就会大起来。”“中国民族乐器有很大的优点,也有很悠久的传统,就是因为乐器改正比较差。虽然有很悠久的传统,但历来不太被重视,所以很多乐器还是保持简单的音色。”“把外国乐器的优点和先进的制作方法引进来,改革充实我国民族乐器,这并不是洋化,而是把中国乐器的性能提高了,表演力加强了,这样才能把中国的乐器推向世界。”以陆仲任的远见和准确的洞察力,在领导们的支持下,学校尽可能地批拨经费,这段时期,大批改革成果诞生——黄金成改革的洞箫、胡奇文改革的四胡、陈照华改革的扬琴、陈安华改革的32弦古筝、陈其谌改革的扬琴,以及罗德栽整理的汉乐笛套、陈天国研究的潮州大锣鼓,等等。汪容深用十二平均律改良的琵琶,现在已在全国通用,影响极为深远。

对古老传统音乐(特别是广东三大民系乐种)的传承和发展思路,陆仲任认为这些音乐“是很古老、很优秀的音乐,很值得研究。就是因为古老,所以也不容易发展,至今还保持原状。现在最重要的工作是鼓励大家分门别类地深人研究。有了研究成果,作曲家的创作思想和方法就有了依据,新作品不断产生和提高,民族民间传统也就跟着发展了。”

关于传统与现代音乐创作的关系:陆仲任提倡创作模式必须具备时代特征为新时期所用,表现解放后广东人民的新面貌,因此音乐既要有广东风格,又不宜有广东音乐过去了的传统模式,因为传统模式不能表演新时代特征。

3.注重理论研究,让民间音乐更富生命力。

任何一种音乐形式,如果不进行深入的卓有成效的研究,使其带有普遍性及指导性,它的生命力是有限的。因此,陆仲任老师孜孜不倦地在探讨广东音乐的方方面面。他的理论研究,用卢庆文老师的评价,“立论观点精辟、实用性强”。

在《谈“主题旋律”的构思》一文中,陆老师强调了主题要设计成“典型和概括的声音形象”,尽可能把作曲家的思想感情转化为音乐形象的“核”。

论文《广东音乐旋法探讨》,通过对多首广东音乐传统乐曲(含一首他本人创作的乐曲)的分析,论证了广东音乐旋律的特点、常用音阶与旋法(五度协和中心),他明确提出了“‘乙反调和重六调’4和b7音成为音阶五声骨干音,用十二平均律音准,而6、3成为辅助音”的重要理论观点。

《广东音乐音阶调式探讨》,陆老师用稳定的五度协和为中心的方法,论述了广东音乐基本运用的两种调式音阶:以五声为骨干,加音高游移的4、7的(宫徵)调式;以十二平均律音准的4和b7组成五声骨干音加6、3辅助音的乙反调(徵)调式或潮州音乐以宫为主的调式。我国著名音乐家黎英海认为陆老师对潮州音乐旋律的调式及调变化问题进行的研究,提出了很有价值的见解。

《粤乐和声与多声部探讨》论文,陆老师从粤乐和弦的结构,不同系统的调性、功能、属性,转调及转调的方法,和声布局,曲例分析,较全面系统地论述了粤乐的多声部理论技法。他认为,对20世纪80年代初用广东音乐传统乐曲,进行整理改编作品的已很多,但是从理论上探讨广东音乐多声部写作的还不多展开论述。他提出“转入各新调后,原中心音不变,并成了新调的新五声骨干音。是广东音乐中最常见的转调方法。”“运用转向降调号的手法。在传统乐曲中这些调经常交替,听来很自然。”“非和弦音、不协和音,只要不影响旋律线的运行,可以大胆使用。”“利用升降的等音关系,可以进行突然转调。”

陆老的这些研究及探索不少已转化为实践,为后人的研究克服了障碍,打通了前进的途径。

陆老是我国音乐事业辛勤的耕耘者、默默的奉献者。他是音乐创作与教育事业的杰出代表,他独到的学术见解和教育思想,为中国音乐尤其是广东音乐的建设、人才的培养,做出了不可磨灭的贡献!他的师德与学术风范,永远值得我们学习和敬仰。