中药内服治疗腰椎骨性关节炎近10年文献潜在用药规律探讨

2018-12-25赖福崇李文豪李骥征韦佳佳张伟强李鹏飞李具宝

贾 涛 刘 盾 赖福崇 李文豪 李骥征 韦佳佳 张伟强 李鹏飞 李具宝

(1 云南省中医医院,昆明,650021; 2 云南中医学院,昆明,650500)

腰椎骨性关节炎(Lumbar Osteoarthritis,LOA)是最常见的腰椎退行性疾病,又名腰椎退行性骨关节病,是以骨性关节炎腰椎受累为主的病变[1]。该疾病可出现椎体、椎间盘以及小关节增生退变,诱发局部疼痛及僵硬感,压迫局部的血管和神经时可出现相应的放射痛和神经症状[2]。腰椎骨质增生致椎管狭窄时可出现间歇性跛行以及马尾综合征。腰椎骨性关节炎的发病率随年龄增长而不断升高的趋势。本病难以痊愈,严重影响患者的日常活动能力,显著降低患者的工作效率和生命质量[3]。结合其症状,在中医学中,LOA可归属于痹症、骨痹、腰痛、腰腿痛、肾亏等疾病范畴。在长期的医疗实践中,中医药在治疗这类疾病中积累了丰富的经验,目前治疗LOA的主要方法包括中药内服及中药内服联合外治疗法、中成药内服、贴敷、熏洗、针灸、推拿理筋等治疗方法[4],其中以中药内服为主,该疗法简便验廉,值得进一步总结辨证论治及遣方用药规律并加以推广。我们将近10年国内医学期刊公开发表的中药内服治疗LOA的临床文献进行了整理分析,以进一步探讨中药内服治疗该疾病的潜在用药规律。

1 资料与方法

1.1 文献来源 检索CNKI、维普、万方3大中文数据库2008年1月至2017年12月国内医学期刊公开发表的内服中药治疗LOA的临床文献。

1.2 检索策略 以(腰椎骨性关节炎or腰椎退行性骨关节病or腰椎骨质增生or腰椎退行性骨关节炎or下腰痛or腰腿疼or骨痹)and(中医药or中药or中医or中成药or方药or方剂or中草药)and(口服or内服or内治)为检索式进行文献检索。

1.3 纳入标准 1)在文献中以中药内服为主要治疗方式,也可兼有其他治疗手段(如针灸、推拿、中药外敷、理疗及西药等);2)研究设计必须为针对患者的临床疗效观察或临床试验研究;3)采用的诊断及临床疗效评价标准应为国际或国内的同行公认标准;4)临床方案设计相对合理并设有对照;5)中药内服必须具有明确的药物组成。

1.4 排除标准 1)文献类型属个案报道、综述、述评或系统评价类文献;2)单纯用于动物实验的基础研究类文献;3)研究方法或诊断标准等不被公认或不合理的文献;4)研究结果无统计学意义或无效的文献;5)只列有方剂名称却没有明确药物组成的文献。

1.5 数据的规范与数据库的建立

1.5.1 数据库的建立 将符合纳入标准文献中的药物依据《中药学》和《中医内科学》[5-6]统一药名、确定药对。将符合标准的文献依次录入Excel表,采用频数统计的方法,统计总体用药频次和药对出现频次。

1.5.2 数据库的规范 选择从事文献研究的资深人员6人,分别对检索出的文献进行阅读筛选后,将符合纳入标准的文献再次交叉核对。若存在不同意见,则通过集体讨论或由通讯作者协助解决的方式进行文献纳入质量控制。

1.6 数据分析 采用SPSS 22.0统计软件对上述数据进行分层聚类(Hierarchical Cluster)[7]。分层聚类方法是选用样本聚类(Q型),以欧氏距离平方(Square Euclidean Distance)作为度量方法,类间平均连接法(Between-Group Linkage)作为聚类方法[8],再选择凝聚状态表生成聚类树形图表。聚类分析方法采用类间平均连接法,聚类统计量为计量资料,采用树形图(Dendrogram)和凝聚过程表(Agglomeration Schedule)显示数据结果,并显示所有聚类。

2 结果

2.1 文献检索结果及质量评价分析 通过检索2008年1月至2017年12月国内医学期刊公开发表的内服中药治疗LOA的临床文献,CNKI、维普、万方3大中文数据库共检索出7 935篇文献。其中,CNKI共检索出6 650篇文献,根据排除标准排除了5 620篇文献,有效文献为1 030篇;维普共检索出597篇文献,根据排除标准排除了269篇文献,有效文献为328篇;万方共检索出688篇文献,根据排除标准排除了298篇文献,有效文献为390篇。最后,再合并和删除3个数据库中重复交叉的文献,最终有效文献为693篇。

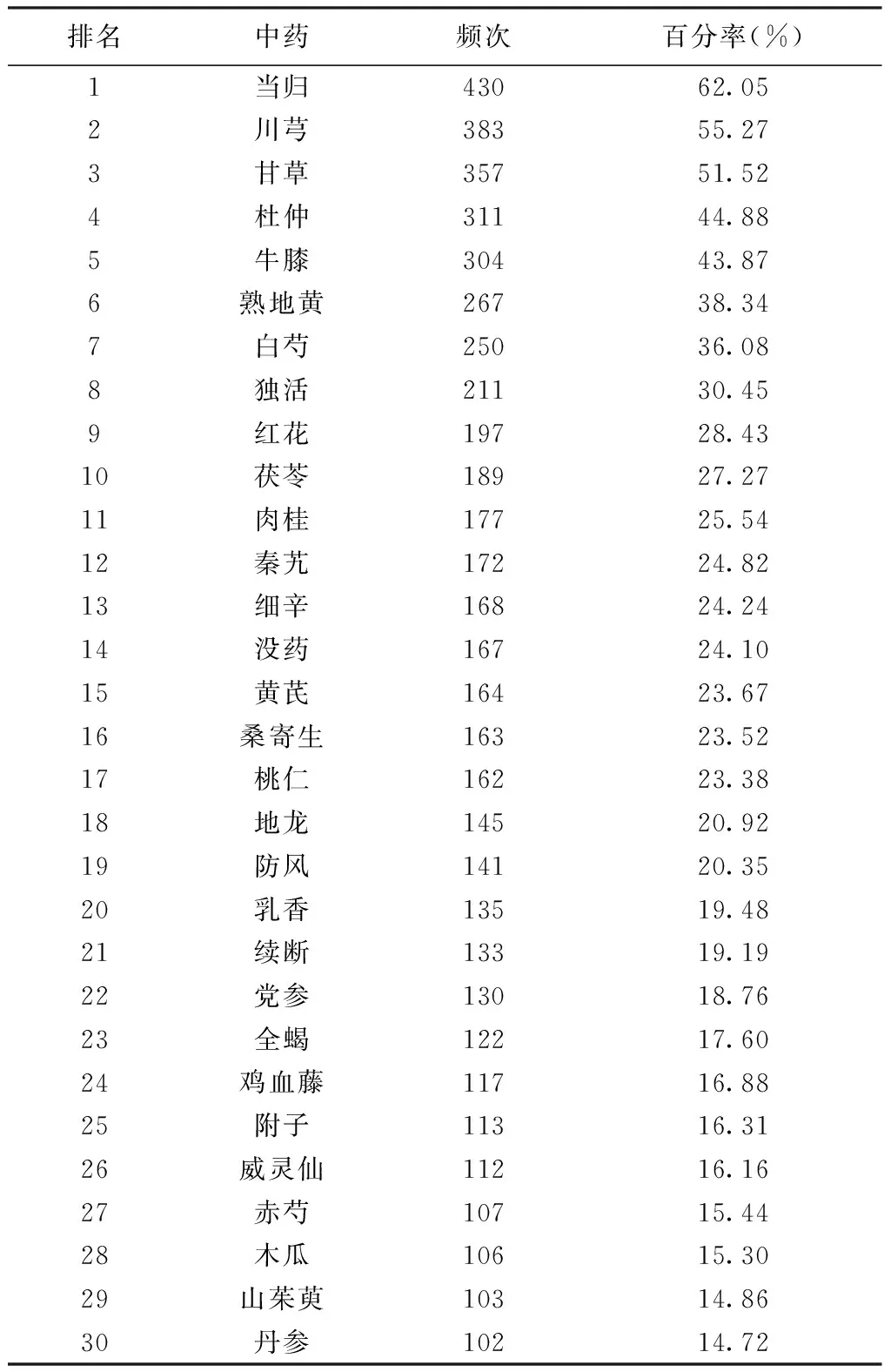

2.2 中药内服治疗腰椎骨性关节炎药物应用情况 药物出现百分率=(药物出现频次÷总方次)×100%。见表1。

表1 总体用药频次及药物出现百分率分析

图1 药物分层聚类分析

排序药物性味归经1当归温甘,辛肝、心包2川芎温辛肝、胆、心包3甘草平甘心、肺、脾4杜仲温甘肝、肾5牛膝平苦,甘,酸肝、肾6熟地黄温甘肝、肾7白芍微寒苦,酸肝、脾8独活微温辛,苦肾、膀胱9红花温辛心、肝10茯苓平甘、淡心、脾、肾11肉桂大热辛、甘肾、脾、心12秦艽平辛,苦肝、胃、胆13细辛温辛肺、肾、心14没药平辛,苦心、肝、脾15黄芪微温甘脾、肺16桑寄生平苦,甘肝、肾17桃仁平苦,甘心、肝、大肠18地龙寒咸肝、脾、膀胱、胃19防风微温辛,甘膀胱、肝、脾20乳香温辛,苦心、肝、脾21续断平辛,苦心、肝、脾22党参平甘脾、肺23全蝎平辛肝24鸡血藤温苦,微甘肝、肾25附子大热辛,甘心、肾、脾26威灵仙温辛,咸膀胱27赤芍微寒苦肝28木瓜温酸肝、脾29山茱萸微温酸、涩肝、肾30丹参微寒苦心、心包、肝

2.3 分层聚类分析结果 见图1。

2.4 药物的性味归经分布规律 根据中医学本科第7版《中药学》教材对30味常用药物性味,归经进行汇总、分布统计。见表2,图2~4。

图2 30味药物四气分布统计

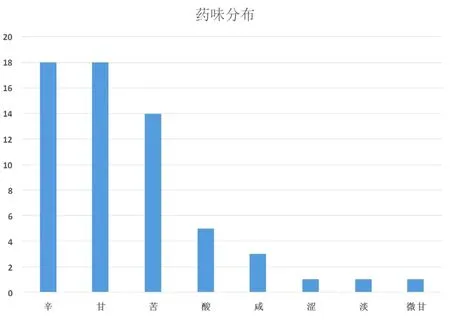

图3 30味药五味分布统计

图4 药物归经分布统计

2.5 前5位对药频次分析 药对出现百分率=(药对出现频次÷总方次)×100%。见表3。

表3 中药内服治疗腰椎骨性关节炎前5位药对频次及出现百分率分析

3 讨论

3.1 LOA的文献沿革 LOA是临床骨科中常见的腰椎疾病,随着患者的年龄、体重、劳动负荷的增加及劳损外伤的积累,可逐渐诱发脊柱关节的退变,造成腰部疼痛、扭转不利、行走困难,重者可压迫神经,患者可出现腰部向腿部放射疼痛,严重影响患者的生命质量[9]。结合LOA主要临床症状,在中医学中属“痹症、腰痛、历节、骨痹、历节风、痛风”等范畴。《素问·痹论》中“风、寒、湿三气杂至,合而为痹”。指出该病的发病原因与感受风寒湿邪气有关。《素问·脉要精微论》论述“腰者肾之府,转摇不能,肾将惫矣”表明了腰痛与肾的密切相关,即肾虚可致腰痛。《素问·宣明五气论》论述了久视、久卧、久坐、久立、久行可损伤气、血、筋、肉、骨。汉代张仲景《金匮要略·中风历节病脉证并治》论述“肝肾不足,水湿浸渍”“阴血不足、外受风邪”“气虚饮酒,汗出当风”“胃有蕴热,外感风湿”等是历节病的主要病因,并可辨证为风湿历节或寒湿历节,其中的“病历节不可屈伸,疼痛”为寒湿历节主要表现,与LOA极为相似。隋代巢元方《诸病源候论》中论述“肾主腰脚,其经贯肾络脊,风邪乘虚,卒入肾经,故卒然而患腰痛”,说明腰痛与肾脏及外感相关。在此后历代中医大家对该病的认识演变中,该病的病因始终与肾及外感风寒湿邪相关。

现代中医学多将该病列为“痹证”范畴。《中医内科学》认为认为该病的发生与体质因素、气候条件、生活环境及饮食等有密切关系,正虚卫外不固是痹证发生的内在基础,感受外邪是痹证发生的外在条件,其基本病机为“风、寒、湿、热、痰、瘀等邪气滞流肢体筋脉、关节、肌肉,经脉痹阻,不通则痛”,邪气痹阻经脉是其病机根本。认为该病的主要辨证分型为风寒湿痹(行痹、痛痹、着痹)、风湿热痹、痰瘀痹阻、肝肾两虚四型。针对以上证型所选用的方剂分别为“防风汤、乌头汤、薏苡仁汤、补血荣筋丸”加减,其多选用补益肝肾、祛风湿通络止痛类药物,主要的药物有:防风、桂枝、麻黄、葛根、当归、川乌、芍药、薏苡仁、苍术、羌活、独活、熟地黄、肉苁蓉、五味子、鹿茸、菟丝子、杜仲、牛膝、桑寄生等药物[6]。在近年的文献中,虽未见对LOA症候分布的系统研究,但我们所检索出的大多数文献认为目前该病临床最常见的证型是风寒湿痹型及肝肾亏虚型,并给予了相应的药物治疗。

3.2 从中药药性理论分析LOA的治疗

本研究从文献汇总分析的角度来提取中医药文献中的重要信息,最终提取了频次靠前的30味药物。拟从药物四气、五味、归经及药效4个角度来说明近10年中医药治疗LOA的潜在规律。

3.2.1 温性药物是治疗LOA的主要药物 《神农本草经》云:“药有酸咸甘苦辛五味,又有寒热温凉四气”。这是关于中草药药性的最早论述。四气,就是寒热温凉4种不同的药性。它可以反映药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向,是说明药物作用的主要理论依据之一,也是药性理论的重要组成部分。药性的寒热温凉是由药物作用于人体所产生的不同反应和所获得的不同疗效总结出来的,它与所治疗疾病的性质是相对而言的。如果患者表现为高热烦渴、面红目赤、咽喉肿痛、大便秘结、脉洪数,辨证属阳热证,用知母、石膏、连翘、栀子等药物治疗后,上述症状得以改善或消除,说明这类药物的药性是寒凉的;反之,若患者四肢厥冷、面色白光白、脘腹冷痛、大便稀溏、脉微欲绝,辨证属阴寒证,经使用附子、干姜、肉桂等药物治疗后上述症状得以缓解或消除,说明它们的药性是温热的。

LOA的患者以中老年患者多见[10]。《素问·上古天真论》云:“……五七阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也……五八肾气衰,发堕齿槁;六八阳气衰竭于上,面焦,发鬓斑白;七八肝气衰,筋不能动;八八天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极。则齿发去”。《素问·生气通天论》中“阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰;故天运当以日光明,是故阳因而上卫外者也”。均表明了阳气在人体生命活动中的重要性以及老年人体质中的虚寒状态是导致多种疾病发生的潜在因素。经络学说中,督脉总督周身之阳气,且督脉贯穿整个脊柱,因而脊柱的健康状态与督脉阳气的功能状态存在密切的关系。唐汉武、林一峰等探讨了运用温通督脉法治疗脊柱退行性疾病的理论依据,并应用该法治疗脊椎退行性疾病,取得了较好的临床疗效[11-13],也从另一方面对于LOA的治疗起到了很好的借鉴作用:温督通脉法是治疗该病的一个重要治疗方法。

历代医家比较侧重四气的研究,陶弘景在《本草经集注》中明确指出:“药物甘苦之味可略,唯冷热须明”。李中梓《医宗必读》中也强调:“寒热温凉,一匕之谬,覆水难收”。这些都说明了四气在中药药性理论中的重要地位。从本研究中近十年文献统计中可以看出,治疗LOA的前30位药中,温性药物有16位药(肉桂、附子、独活、黄芪、防风、山茱萸、当归、川芎、杜仲、熟地黄、红花、细辛、乳香、鸡血藤、威灵仙、木瓜),占比为53.3%,显示出了对于该疾病的治疗中,使用“温”法的重要地位,而温热药一般具有温里散寒、温经通络、补火助阳、温阳利水、回阳救逆等作用。以药测病可知,LOA大多数具有寒性为病的特点,即“因寒致病、因寒复发、因寒加重”“得寒痛剧,得温痛减”的风寒痹阻证的临床表现,也印证了临床中该类疾病多“寒”多“瘀血”的特点。在《本草纲目》中,李时珍也多选用温热药物来治疗腰痛。刘欣等通过动物实验表明辛热药,如附子、仙茅、肉桂不但能改善阳虚模型大鼠整体症状,还可使低下的下丘脑-垂体-靶腺轴中的甲状腺、肾上腺和性腺功能得到改善[14]。

所以我们认为,温法在LOA的治疗中,尤其对于辨证为虚寒型、风寒湿痹阻型LOA中应用温法为主的治疗可以起到较为肯定的疗效。

3.2.2 辛、甘、苦味为主是治疗LOA中药的主要药味特征 五味作为药性理论最早见诸于《黄帝内经》及《神农本草经》中。《黄帝内经》对五味的阴阳五行属性、作用及应用均做了系统的论述。所谓五味,是指药物具有酸、苦、甘、辛、咸5种不同的味道,因而具有不同的治疗作用(有些药物还具有淡味或涩味)。按照药性理论,五味是通过长期临床观察,不同味道的药物作用于人体,产生了不同的反应和获得了不同的治疗效果,从而归纳总结出五味的药性理论。五味不仅反映了药物真实的味道,更是对药物作用的高度总结和概况。《素问·至真要大论》云:“辛甘淡属阳、酸苦咸属阴”。《尚书·洪范》中论述:“酸味属木、苦味属火、甘味属土、辛味属金、咸味属水”。《素问·藏气法时论》指出;“辛散、酸收、甘缓、苦坚、咸软”。这是对五味作用高度概括。本研究经总结分析近10年文献发现治疗LOA的药物多具有辛、甘、苦的药味。

辛味“能散能行”,具有发散、行气行血的功用。附子、肉桂、秦艽、当归、乳香、没药、全蝎、续断、防风、川芎、红花、细辛、威灵仙均为辛味药物,该组药物在四气上主要为温性,故在药性上可考虑为LOA治疗药物的首选性味,在温补肝肾的基础上可以加强行气利通的作用。对虚寒同时伴有气血阻滞,表现为“不通则通”的病症有良好的针对性,对于LOA存在的标实,如风、寒、湿邪气可起到祛风散寒除湿的功效。

甘味“能补能和能缓”,具有补益、和中、调和药性和缓急止痛的作用。附子、肉桂、甘草、牛膝、桑寄生、桃仁、防风、杜仲、熟地黄、鸡血藤等药物均为甘味,说明甘味药物用在LOA用于治疗肝肾亏虚、身体诸痛及调和药性。

苦味“能泄、能燥、能坚”,即具有清泄火热、通泄大便、燥湿、泻火存阴等作用。牛膝、秦艽、没药、续断、赤芍、丹参、独活、乳香、鸡血藤均具有苦味,其中,苦温药为独活、乳香、鸡血藤,苦平药为牛膝、秦艽、没药、桑寄生、桃仁、续断,苦寒药为白芍、赤芍、丹参。因为在痹证的病机中,存在湿、痰、瘀的标实,故该类药物可针对标实起到燥湿化痰,活血化瘀的作用。亦有研究表明,苦温药物的主要药理作用为解热、镇痛、抗风湿、抗菌;苦寒药物主要作用为消炎、抗菌、利尿、镇静、抗肿瘤;苦平药主要作用为改善血液成分、促进血液循环、收敛止血。这揭示苦味药对LOA的患者有改善血液循环以及解热、镇痛的疗效[15]。

3.2.3 从药物归经看LOA的本质 从30味药物的归经分布上可见,治疗LOA的药物主要归肝、脾、肾、心三经为主,也就是该疾病的治疗上,近10年LOA的辨证论治强调治病求本,兼顾先后天。肺、膀胱、心包、胆、胃、大肠的归经强调了标本兼治。文献共同的观点均认为LOA的病因病机主要为肝肾不足,又外感风寒湿等外邪,气滞血瘀,脉络闭阻而形成的。中老年人骨骼肌肉系统的衰老、退变过程,与肝肾亏虚状态密切相关,必先有肝肾不足之内因,才会复感风寒湿,导致局部气滞血瘀、脉络痹阻而发病。故LOA为本虚标实之病,治疗上应从肝肾入手,配合祛风除湿止痛等方法,以求标本兼治[16]。从归经规律上来看,在LOA的治疗上,选择药物既要标本通治,又要兼顾先后天,选用药物既能补益肝肾,又能祛除邪气。当然治本及治标的药物孰轻孰重,又要考虑标本缓急,并参照“急则治其标,缓则治其本”的一般原则。

3.2.4 LOA的常用药对分析 药对分析:1)当归配牛膝:当归,甘、辛、温,归肝、心、脾经,具有活血止痛的功效。牛膝,苦、甘、酸、平,归肝、肾经,具有活血通经、补肝肾、强筋骨的功效。两者配伍应用,牛膝可引活血通经作用直达病所,以行祛除腰膝瘀滞之用。2)续断和秦艽:续断,苦,甘,辛,微温,归肝、肾经,具有补肝肾,强筋骨,止血安胎,疗伤续折的功效;秦艽,苦,辛,微寒,归肝、胆、胃经,具有祛风湿,止痹痛,退虚热,清湿热的功效。两者配伍使用可增强祛风湿、除痹痛的作用。3)木瓜和茯苓:木瓜,酸,温,归肝、脾经。具有舒筋活络,除湿和胃的功效。茯苓,甘,淡,平,归心、脾、肾经,具有利水渗湿,健脾安神的功效。两者配合应用可加强舒筋活络,祛除经络风湿之邪的效果。4)红花和骨碎补:红花,辛,温。归心、肝经,具有活血通经,祛瘀止痛的功效。骨碎补,苦,温,归肝、肾经。具有活血续伤,补肾强骨的功效。二者均为活血化瘀药,相须使用可增强活血祛瘀的功效。5)白芍和甘草:白芍,苦、酸、微寒,归肝、肾经,具有柔肝止痛、平抑肝阳的功效;甘草,甘、平,归心、肺、脾、胃经,具有补脾益气、缓急止痛、调和诸药之功效。芍药味酸,得木气最纯;甘草味甘,得土气最厚。两药合用,可使酸甘化阴,共奏缓急止痛、敛阴养血之效。此药对最常用于缓解风湿痹痛[17]。

3.2.5 从药物频次及药效学探讨LOA的主要用药规律 从分层聚类分析树状图结果来看,当归和川芎在LOA的治疗中占重要地位,用药频次分别排在第1位和第2位。当归共使用430次,药物出现百分率为62.05%;川芎共使用383次,药物出现百分率为55.27%。当归具有活血止痛的功效,《医学启源》曰:“当归,……能活血补血,尾破血,身和血”。川芎,既能行散,上行可达巅顶,又入血分,下行可达血海。《神农本草经》谓其“主……寒痹,筋挛缓急”。二药同用,可直通全身气血,共奏宣通经络、祛风除湿通痹之功,还寓有“治风先治血,血行风自灭”之意[18]。所以,川芎和当归可作为临床治疗LOA的常用药。

甘草、芍药用药频次分别居第3位和第7位,可见该经典药对在腰椎骨性关节炎的治疗中应用广泛。《神农本草经》记载芍药具有“除血痹,破坚积”的作用,是治疗骨节疼痛的常用药物。如《金匮要略》中治疗脾肾阳虚,寒湿流注筋脉关节,兼化热伤阴之历节病的桂枝芍药知母汤。而强调止痛作用时通常用白芍。白芍,苦、酸、微寒,归肝、脾经,具有养血敛阴,柔肝止痛,平抑肝阳的功效。白芍专长补血益肝、通利血脉,主治筋脉失养诸症,使筋有所生,肝有所养,通络缓急止痛[19]。甘草具有补脾益气,祛痰止咳,缓急止痛,清热解毒,调和诸药的功效。二者可较好地缓解风湿痹痛[20]。

杜仲、牛膝、熟地黄用药频次分别排在第4、5和6位。杜仲,具有补肝肾,强筋骨的功效,《本草会言》:“腰膝之痛,非杜仲不除……补肝益肾,诚为要药”。牛膝,具有活血通经,补肝肾,强筋骨,引血下行的功效,《滇南本草》记载:“止筋骨疼,强筋舒筋,止腰膝酸麻”。研究提示杜仲、牛膝药对可明显提高大鼠的骨密度、血钙、血磷等骨代谢指标[21]。熟地黄善滋补肾阴、填精益髓,为补肾阴之要药,古人云其“大补五脏真阴”“大补真水”,适用于痹症日久伤及肝肾之阴不足之证。

独活、红花、茯苓、肉桂、秦艽用药频次排名分别为第8、9、10、11和第12位。独活,善行血分,祛风除湿散寒之药也,其性善下行,祛下焦与筋骨间的风寒湿邪;《本草正》曰:“专理下焦风湿,两足痛痹,湿痒拘挛”。红花为破血、行血、和血、调血之药。《药品化义》曰:“红花,善通利经脉,为血中气药,能泻而又能补,各有妙义”。茯苓为常用的利水渗湿药。《日华子本草》曰:“补五劳七伤,安胎,暖腰膝,开心益智,止健忘。《医学启源》记载:“除湿,利腰脐间血,和中益气为主。治溺黄或赤而不利”。肉桂补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经,《日华子本草》曰:“治一切风气,……暖腰膝,……,治风痹骨节挛缩,续筋骨,生肌肉”。秦艽主寒热邪气,寒湿风痹,肢节痛、下水、利小便。其根入药,能祛风湿、退虚热、止痛。《神农本草经》曰:“主寒热邪气,寒湿风痹,肢节痛……”。

黄芪、桃仁、桑寄生、没药、细辛、地龙、防风、乳香、续断、赤芍、木瓜、威灵仙、附子在分层聚类分析树状图中相关性较紧密。其中,续断和乳香的用药频次分别为133和135、赤芍和木瓜的用药频次分别为107和106,相关性最紧密,可以作为药对来使用。续断具有补肝肾,强筋骨,疗伤续折的功效。《滇南本草》曰:“补肝,强筋骨,定经络,止经中(筋骨)酸痛”。乳香可活血、行气、止痛。《本草求真》曰:“乳香香窜入心,既能使血宣通而筋自伸,复能入肾温补,使气与血互相通活,俾气不令血阻,血亦不被气碍,故云功能生血,究皆行气活血之品耳”。二药伍用,补益肝肾,通利血脉,用治肝肾两虚、腰酸腿软无力、风湿腰背疼痛。木瓜味酸入肝,舒经活络而缓挛急,赤芍性酸、苦、凉,能行瘀、止痛、凉血、消肿。二药配对可除血痹、破坚积。黄芪以“补气诸药之长”著称。《金匮要略》中的黄芪桂枝五物汤,重用黄芪补气,鼓舞气血运行以通血脉,治疗气虚血滞,肌肤麻木,或肢体疼痛等。桃仁可活血祛瘀、润肠通便。《药品化义》曰:“桃仁,味苦能泻血热……主破蓄血,逐月水,及遍身疼痛,四肢木痹,左半身不遂,左足痛甚者,以其舒经活血行血,有去瘀生新之功”。桑寄生味苦能燥,甘能补,祛风湿又长于补肝肾、强筋骨,对痹症日久,伤及肝肾,腰膝酸软,筋骨无力者尤宜。没药具有活血止痛、消肿生肌之效。《本草衍义》记载:“没药,大概通滞血,打扑损疼痛,皆以酒化服。血滞则气壅凝,气壅凝则经络满急,经络满急,故痛且肿。凡打扑着肌肉须肿胀者,经络伤,气血不行,壅凝,故如是”。细辛可治风湿痹痛。《本草经疏》曰:“细辛,风药也……故主咳逆,头痛脑动,百节拘挛,风湿痹痛,死肌。盖痹及死肌,皆是感地之湿气,或兼风寒所成,风能除湿,温能散寒,辛能开窍,故疗如上诸风寒湿疾也”。地龙,味咸寒,入肝、脾、膀胱经,其性走窜,善于通行经络,用于治疗多种原因导致的经络阻滞、血脉不畅、肢节不利之症。防风,散风寒湿痹之药也,《本草汇言》曰:“主诸风周身不遂,骨节酸痛,四肢挛急,痿躄癎痉等证”。威灵仙具有祛风除湿,通络止痛,消痰水,散癖积之功效,其辛散温通,性猛善走,通行十二经,既能祛风湿,又能通经止痛,为治疗风湿痹痛之要药。附子具有回阳救逆、补火助阳、散寒止痛之功效。《本草汇言》曰:“附子,回阳气,散阴寒,逐冷痰,通关节之猛药也”。《名医别录》曰其:“脚疼冷弱,腰脊风寒,心腹冷痛,霍乱转筋,下痢赤白,坚肌骨,强阴,又堕胎,为百药长”。

结合药物功效和用药频次可以看出,前三十位的中药分析结果表明近十年腰椎骨性关节炎用药有活血化瘀药(牛膝、当归、赤芍、川芎、鸡血藤、丹参、红花、桃仁、地龙);补肝肾、强筋骨药(杜仲、牛膝、熟地黄、白芍、肉桂、桑寄生、续断、山茱萸);祛风散寒除湿药(独活、威灵仙、木瓜、秦艽、细辛、防风、茯苓、附子);补气养血药(当归、甘草、黄芪、白芍、熟地黄)。它们的用药频次依次为:当归、川芎、甘草、杜仲、牛膝、熟地黄、白芍、独活、红花、茯苓、肉桂、秦艽、细辛、没药、黄芪、桑寄生、桃仁、地龙、防风、乳香、续断、党参、全蝎、鸡血藤、附子、威灵仙、赤芍、木瓜、山茱萸、丹参。

综上所述,本研究通过对近10年国内医学期刊发表的内服中药治疗腰椎骨性关节炎的文献进行分析并对其用药规律进行探讨,为临床上腰椎骨性关节炎的辨证论治和遣方用药提供参考依据和理论指导。