金属矿山岩爆调查及防治

2018-12-25黄凤辉

黄凤辉

(金诚信矿业管理股份有限公司 北京 100000)

1 引言

近年来,随着开采深度和采掘强度的日益增大,金属矿山的地质灾害之一岩爆的频率、烈度越来越加剧。岩爆灾害的发生具有时间和空间的不确定性,故岩爆危害强烈,防治难度大,是深部开采(挖)对人类的又一挑战。岩爆作为采矿工程的一大危害,直接威胁施工人员、设备的安全,影响工程进度,如何有效的减轻岩爆引起的灾害,已成为世界性的采矿工程难题之一,并受到世界各国相关学者的广泛关注。

2 矿山岩爆现状

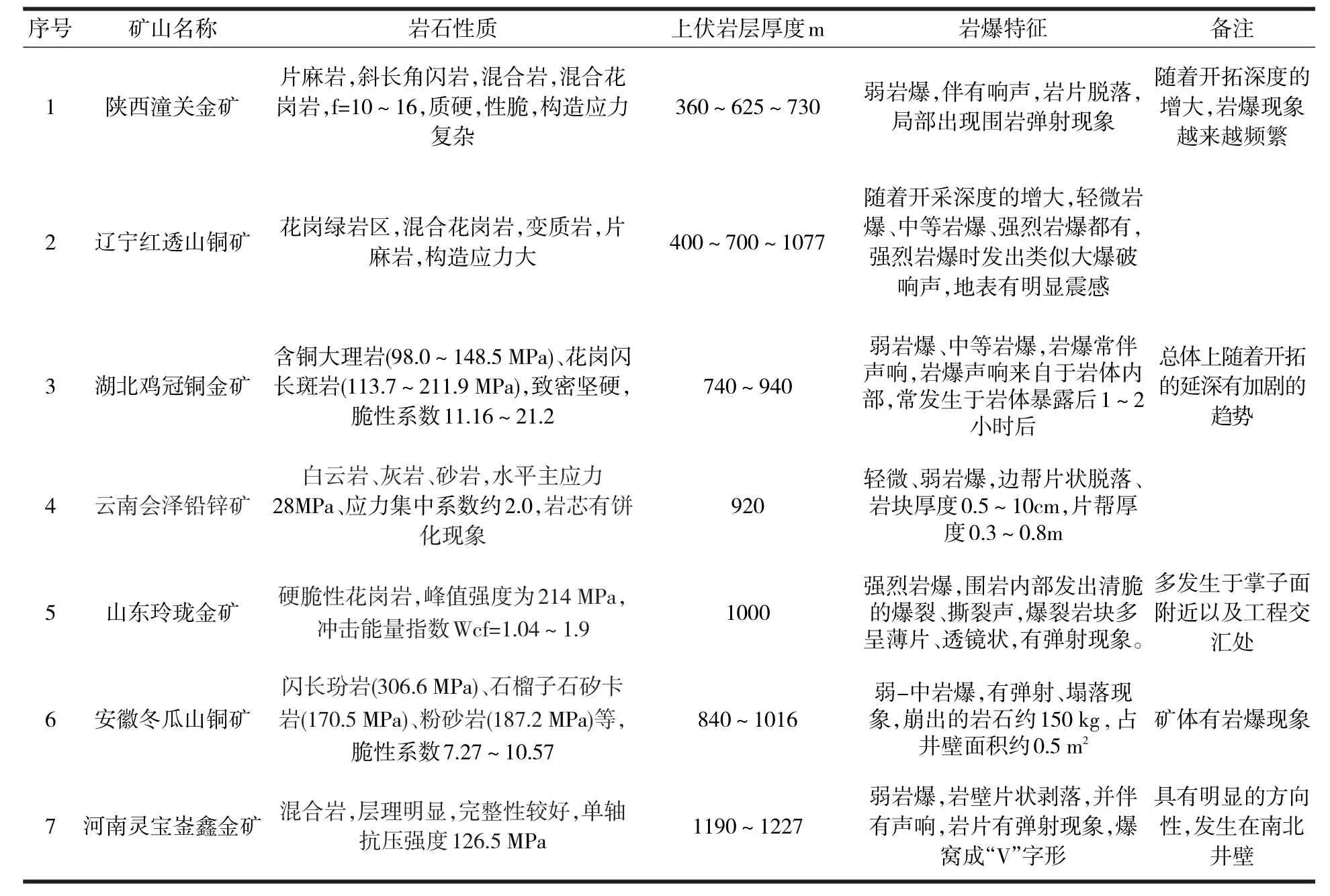

目前国内矿山开采深度部分突破1000m,岩爆程度较低,随着开采向深度挺进,岩爆现象将会越来越明显,危害越来越严重。笔者对国内金属矿山岩爆现象的调查结果,见表1。

表1 国内部分金属矿山岩爆现象调查结果表

目前金属矿山岩爆的特点有:

⑴上伏岩层厚度约1000m,或存在构造应力(最大主应力达到20~30MPa);

⑵岩石致密、质硬、性脆;

⑶岩层结构完整,含水量极少;

⑷目前岩爆以弱岩爆为主。

3 岩爆机理概述

3.1 岩爆定义

金属矿山岩爆是指在高地应力区域中巷道、硐室、采矿空区开挖形成后,由于空区的应力重新分布和应力集中,从而使储存于岩体中的弹性应变能突然释放,产生爆裂、松脱、剥落、弹射甚至抛掷现象的一种动力失稳地质灾害。岩爆是一种力学过程十分复杂的动力现象,其生成环境、发生地点、宏观和微观显现形态多种多样,显现程度和造成的破坏程度相差很大。此类岩爆还发生在埋深较大的隧道、排水洞等地下工程中。

煤矿冲击地压也符合岩爆定义,但冲击地压有自身的特点,本文不详述。地震是发生在地壳中的岩爆,不过现代地震学并未涉及地震岩爆事件的形成-发展-结束孕育的整个过程。也许是因为震源深和孕育期长,人类目前还没有办法探知地震事件整个过程。

产生岩爆的内部因素就是岩石高应力状态下具有突然变形等性质(硬、脆、干燥、结构完整)。外因就是所受应力达到临界状态。地应力、构造应力、应力集中(开挖及其引起的一维或二维卸载)、爆炸应力波传播与反射叠加等都能导致临界状态。

3.2 岩爆理论

岩爆的形成经历孕育、发作的过程。孕育其实是一个岩石变形微破裂演化直至宏观失稳的过程,在失稳发生之前整个过程其实是一个准静态的过程。因此完全可以应用准静态的研究方法,研究在外加荷载或开挖卸载作用的岩石微破裂演化过程,寻找岩爆发生的前兆规律,为岩爆的监测预警提供理论基础。发作瞬间是动态的,必须应用动力学方法,研究失稳过程所释放的能量和震级,为防止岩爆发生的支护参数设计提供依据。

关于岩爆的机理,岩爆研究学者相继提出了:

⑴强度理论。强度理论着眼于岩体的破坏原因,认为地下井巷和采场周围产生应力集中,当应力集中的程度达到矿岩强度极限时,岩层发生突然破坏,发生岩爆。强度理论只给出了岩爆的必要条件。

⑵能量理论。随着采掘范围的不断扩大,岩爆是由于岩体一围岩系统在其力学平衡状态破坏时,系统释放的能量大于岩体本身破坏所消耗的能量而引起的。这种理论较好地解释了地震和岩石抛出等动力现象。能量理论从能量角度解释了岩爆的破坏机理,但它并未说明平衡状态的性质和破坏条件。

⑶失稳理论。失稳理论是将围岩看成一个力学系统,将岩爆当作围岩组成的力学系统的动力失稳过程。岩石在已具备大量弹性应变能及峰值强度以后处于非稳定的平衡状态,在干扰性因素如洞室的开挖、地震、围岩振动等因素的影响下,岩石会失稳。

此外,断裂损伤理论认为损伤积累到一定程度,就出现了宏观裂纹,如此时损伤继续积累,就可能产生应变软化现象从而导致岩石储存应变能的能力降低,出现弹性应变能的释放,如多余能量向外部传递,就会引起岩爆。突变理论是指从一种稳定状态跳跃式地转变到另一种稳定状态,或者说在系统演化中,某些变量的逐渐变化导致系统状态的突然变化。

4 岩爆预测预报

矿山岩爆预测预报分阶段进行:首先矿山勘探阶段预先查明地应力异常范围及程度,并对围岩力学特性、岩爆临界深度等作出评价,以便选择合理的矿井设计方案、正确的开拓开采方式,消除或者减缓岩爆危害;其次开拓期间要利用井巷揭露的岩层做进一步力学试验,评价岩爆的可能性并提出防治措施;最后采矿过程中掌握岩爆诱发因素、检测围岩应力集中程度及卸压效果并提出更详细的解危措施。

4.1 岩爆预测

人类暂时还不能控制岩爆,但现有技术能够从围岩应力状态和岩石自身的性质等方面来“诊断”围岩是还处于岩爆临界状态及岩爆发作的可能性。

4.1.1 应力判据

岩爆应力判别准则:σθ/σc<0.20(无岩爆);0.20≤σθ/σc<0.30(弱岩爆);0.30≤σθ/σc<0.55(中岩爆);σθ/σc≥0.55(强岩爆)。

σθ-围岩应力;σc-单轴抗压强度。

4.1.2 弹性能量指数

将岩石试件加载到(0.7~0.8)Rb(岩石抗压强度),然后再卸载到0.05Rb时,卸载所释放的弹性应变能Φsp与耗损的弹性应变能Φst之比值,定义为弹性能量指数 Wet,即 Wet=Φsp/Φst。Wet的分级标准为:50≤Wet,强烈冲击倾向性;20≤Wet<50,中等冲击倾向性;Wet<20,无冲击倾向性。

4.1.3 岩石脆性系数

根据实验测得的岩石的单轴抗压强度和抗拉强度,再根据岩石脆性指标,即抗压强度与抗拉强度的比值B来衡量岩爆倾向性。脆性系数为:B=σc/σt,B<10,无岩爆倾向;10≤B<14,弱岩爆倾向;14≤B<18,中等岩爆倾向;B≥18,强烈岩爆倾向。

σc-单轴抗压强度;σt-抗拉强度。

4.2 岩爆预报

岩石是一种本质上非均匀的材料,在较小的尺度上,岩石常含有各种不同的矿物颗粒、胶结物、孔隙等缺陷;在较大的尺度上,则含有层理、裂隙等缺陷;在更大的尺度上,则有断层等结构面。因此岩体结构的破坏过程是一个伴随岩石微破裂前兆的渐进破坏诱致突变的过程,这是岩爆有可能被监测预警的最基本的力学基础。

4.2.1 微震(MS)法

深井硬岩矿山开采的一个基本问题就是高地应力,在高地应力环境下的采矿活动往往会诱发微震产生。利用连续的、长时期的微震监测数据进行分析,总结微震事件的时间序列和空间分布规律,找出地震学参数和地震活动与岩石破坏之间的明确的可以承认的关系模式,进而找出发生岩爆危险的趋势,圈定岩爆危险的大致区域。

4.2.2 声发射(AE)法

该法能探测到岩石变形时发生的亚声频噪音(即微震),地音探测器(拾音器)能将那些人耳听不到的声波转化为电信号,根据地音探测器检测到的微细破裂,确定异常高应力区的位置。

当岩石临近破坏之际,A-E(微震)噪音读数迅速增加,如果地音探测器平均噪音读数大于预定的目标,就意味着有岩爆来临。

4.2.3 微重力(MC)法

一般情况下,在发生震动和岩爆前,岩体的体积将会变化,从而使岩体密度改变,根据岩体的变形,重力强度的变化,以及密度分布的变化可以预测具有岩爆倾向的地带。

岩爆发生之前,因裂隙的形成及扩展,岩体密度将有降低的趋势,处于临爆状态的岩石出现负重力异常极值,所以可以用微重力量测值作为岩爆发生的判据。

4.2.4 电磁辐射(EMR)法

这一方法是依据完整围岩压缩变形破坏过程中,弹性范围内不产生电磁辐射,峰值强度附近的电磁辐射最强烈,软化后无电磁辐射的原理,采用特制的仪器,现场监测围岩体变形破裂过程中发出的电磁辐射“脉冲”信号,通过数据处理和分析研究来预报岩爆。

5 岩爆防治技术措施

正如人类企图逃避或抗御地震灾害而去研究地震一样,人类研究岩爆机理目的就是为了预测和防治岩爆。岩爆的预测预报是防治的前提,只有在预测预报的基础上,才能采取合理、高效的防治措施。岩爆的防治工作技术性强、难度大、成本高,矿山一般与科研单位合作,共同防治岩爆。

施工过程中如遇到岩爆,必须高度重视,积极治理;岩爆段过后,认真总结经验,为后期深部开拓岩爆防治在理论上提供参考、指导意见。下面是笔者在金属矿山开拓期间工程实践中遇到弱岩爆所采取的一些技术措施。

5.1 爆破后治理措施

在工作面爆破后,要安排人观察岩爆发生情况,如遇岩爆必须待岩爆情况稍缓解后,再进行如下措施:

⑴在开挖后0~4h时间段内,岩爆活动的频率较高,岩石破坏厚度也较大;开挖后15~20h时段内,岩爆发生的频率也较高,因此要求施工人员采取“躲”的策略,有意识地避让岩爆的高发时段和地段,间接地转移应力和能量。

⑵建议在工作面开挖后24h内,多观察、少作业,施工中遇到岩爆,应当控制掘进进度,减少循环次数,让出泄压时间。

⑶爆破后通风,先利用通风时间待岩爆减弱后对撑子面及其边帮进行喷射冷水,喷水时可适当加大水压,喷距10~15m较为适合。以改变岩石表面物理力学性质,降低岩石脆性,增强塑性,从而释放能量,以达到消除或减弱岩石剧烈程度的目的。

⑷做实、做好撬毛排险工作。撬毛排险分为喷水后出渣前和出渣后二个阶段,喷水后出渣前撬毛排险施工人员较为习惯,出渣后或巷道成巷后的二次撬毛排险施工人员容易忽视。而具有岩爆现象工程施工地段围岩的松动具有一定的持续性,尤其是具有弱岩爆现象工程地段,岩石不是以弹射方式脱离围岩,而是以松动脱落的方式与围岩分开。因此,对于具有岩爆地段工程而言,二次撬毛排险是一项重要环节。

⑸及时支护。对于弱岩爆危险区域,采取喷射混凝土支护,厚度不应小于100mm,使围岩得到一定的侧压保护;对于有中等岩爆威胁的区域,可以采取锚网喷,建议锚杆采用管缝式或楔缝式锚杆,锚杆不仅起支护围岩的作用,而且起到卸压孔的作用;对于有较强岩爆威胁的区域,必须采取双层锚网喷加钢筋梁联合支护,防止岩爆的发生。

⑹收集各工程施工中岩爆发生的地点、范围与程度,岩爆发生特征,及其岩石等地质环境,建立作业区各工程施工岩爆档案,预测将要施工段发生岩爆的可能性,提前做好防治工作。

5.2 爆破前预防措施

⑴在施工前,加强收集已有的勘测资料,初步确定今后施工过程中哪些部位及里程容易发生岩爆现象,对于岩爆地段,优化巷道形状和方位、调整巷道施工顺序及矿山井巷的总体布局。

⑵工程掘进采用“短进尺、多循环”的施工方式,即钻孔深控制在2m以内;若多个作业面相距较近时(对向施工50m、垂直方向上20m),应当错开爆破时间,防止由于爆破振动造成应力迭加造成再次岩爆塌方。

⑶采取“先导硐,后刷扩”的二次推进的掘进方式;岩爆地段采用钻爆法施工时,应短进尺掘进;微差起爆,严格控制最大单响药量,减小药量和减少爆破频率,提高光爆效果,以减少围岩表层应力集中现象,降低对巷道围岩的破坏程度,提高围岩的平整度与自撑能力。

⑷打爆破孔之前,打撑子面超前泄压孔,即在撑子面上打应力释放孔。应力释放孔深为每循环进尺的2倍,孔径42~48mm,排数3~4排,孔排距1.5~2 m,孔与轮廓周边距离1~1.5m,靠周边的应力释放孔外斜角控制在5°~10°,孔底不超出设计轮廓线;应力释放孔打好后可用高压水冲洗或注高压水。

⑸加强岩爆的现场监测工作。现场监测可以分二步走,第一步主要是表象观测,利用人的肉眼和耳朵去观测作业区异常现象,做到一听响声、二看位置、三看方向,找出岩爆发生的前兆,如边帮开裂、脱片或出现异常的响声等,做到及时发现险情及时处理;第二步可结合现场实际利用两维收敛以及锚杆测力计、多点位移计等监测仪器进行监测,掌握巷道围岩及支护的变形动态,根据反馈的量测信息,优化施工方案,及时指导施工。

⑹加强对施工人员包含岩爆知识等安全培训教育,提高对岩爆认识与防护意识,同时制订相应的应对措施,确保施工安全。

6 结束语

随着矿山开采深度的增加,岩爆发生的可能性以及烈度也会增加,人类将继续与岩爆作斗争。人类憧憬岩爆研究在以下2个方面取得突破:

⑴围岩处于高应力状态,如何大范围卸压?人类采用帏幕注浆技术进行大范围治水,能不能利用类似于“帷幕技术”来治理地压?

⑵岩爆诱发的内在机制及物理实质,特别是外源如爆破等对岩爆的直接影响,关系到对岩爆的控制。岩爆发作瞬间是动态的,但发作机制研究深度不够,人类如果能引爆岩爆,那岩爆灾害将会彻底防范,如果能引爆岩爆,那岩爆破碎矿石的优势可以得到应用,说不定又是一次采矿技术革新。