“互联网+”背景下安徽旅游业供给侧改革研究

2018-12-22李玲玲

李玲玲

(安徽新华学院 商学院,安徽 合肥 230088)

目前,安徽省旅游业需求日益旺盛,尤其近几年呈现出井喷式发展态势,旅游市场潜力巨大。与旺盛的需求相比较,供给的数量和质量远远没有实现相应的匹配。目前,安徽各类旅游产品单一,产出效益更大的创新性、融合型产品稀缺,产品和服务质量低质化、同质化严重。面对“互联网+”时代顾客的旅游消费特征,必须将互联网与旅游业科学结合、相辅相成,才能使安徽旅游供给侧改革具备实施的基础条件,促进旅游业成为安徽经济的支柱产业。

1 “互联网+旅游”对旅游业改革的重大意义

2015年3月,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”计划,我国正式进入“互联网+”时代[1]。2015年8月,国务院提出:要积极推动“互联网+旅游”跨产业融合,发展旅游业新形态,促进旅游业资源整合、技术创新。“互联网+旅游”是指将传统旅游业与新兴互联网技术融合,构建网络信息平台,整合旅游资源,实现智慧旅游,使旅游产业转型升级。“互联网+旅游”将颠覆传统的旅游体验,极大改善游客满意度、企业运营效率和行政管理绩效,促使整体旅游市场深度开发、不断激活,是政府、企业、公众三者间的最佳链接要素,对旅游业改革的意义重大。

其一,实现信息共享。可以为游客提供资讯订阅、在线咨询、产品和服务定制等,改善供需两端信息不通畅、不对称状况。其二,促进产业融合。可以科学系统分析旅游者消费行为、旅游偏好等,从平衡供需关系角度出发,使旅游产业链上关键要素间无缝对接,促进旅游与工业、农业、服务业等深度融合发展。其三,推动产业升级。可以有效进行资源和信息整合,形成以消费市场为导向、以创新产品为基础的为游客精准服务的先进商业模式,在线销售、智慧服务、整合资源、联网合作等,促进产业升级。其四,完善管理体系。旅游管理部门科学掌握在线调度、在线监控、信息发布、互动宣传等;管理技术得以全面提升,工作效率大大提高,更加灵活、全面地调整管理手段,完善管理制度和体系。

2 安徽省旅游业供给现状及主要问题

安徽自然、人文资源丰富,经过多年努力,旅游产业发展较为迅速。但是,目前安徽旅游供需关系中仍存在较多问题,面领着时代变革的挑战。

2.1 安徽省旅游业供给现状

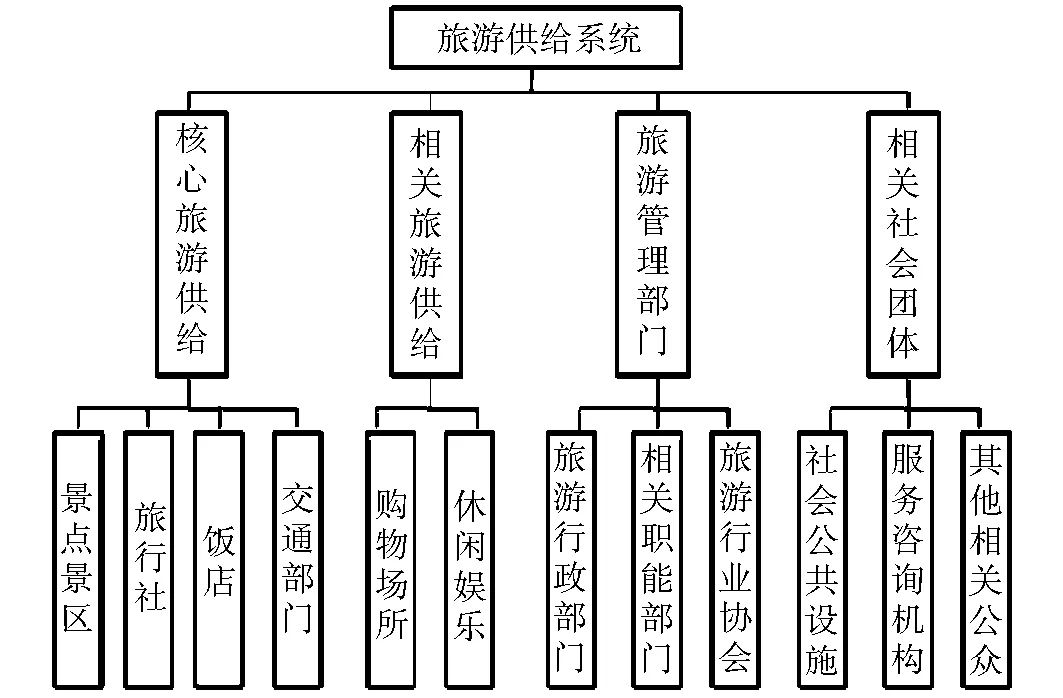

传统的旅游产业链有六大关键要素:吃、住、行、游、娱、购。因此,完整的旅游供给系统必须具备旅行社、酒店、交通、景区、购物场所、游乐设施、公共基础设施等(图1)[2]。

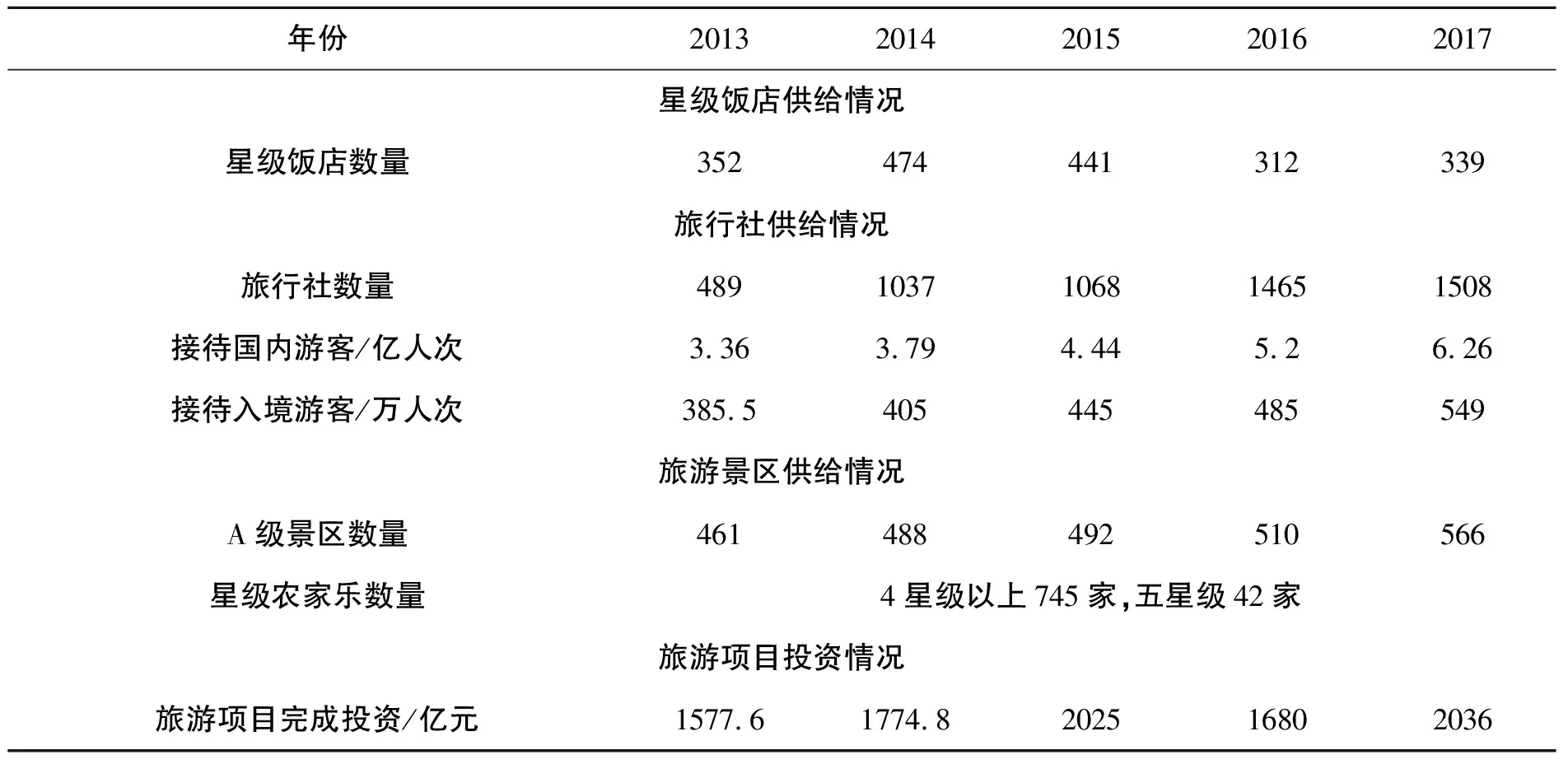

基于经济学基础理论,研究中将旅游总人数和旅游总收入作为旅游市场中需求、供给两方面进行分析。安徽省近五年旅游工作报告显示(表1):2017年安徽省接待入境游客549万人次,国内游客6.26亿人次,旅游总收入6197亿元。全省共有A级景区566家,其中5A级11家;共745家四星级以上农家乐,五星级42家[3]。总体来看,安徽旅游市场需求旺盛,发展态势良好:景区数量居全国前列,各地旅行社繁星点点,星级饭店稳步发展,但其中的精品供给数量较低,高端产品较少。在对旅游项目的投资方面,安徽逐年增加金额,重点开发基础设施、住宿餐饮、景区提升等项目。

图1 旅游供给系统基本架构

资料来源:根据2014-2017安徽省旅游工作会议报告公布数据整理

2.2 安徽旅游业供给存在的主要问题

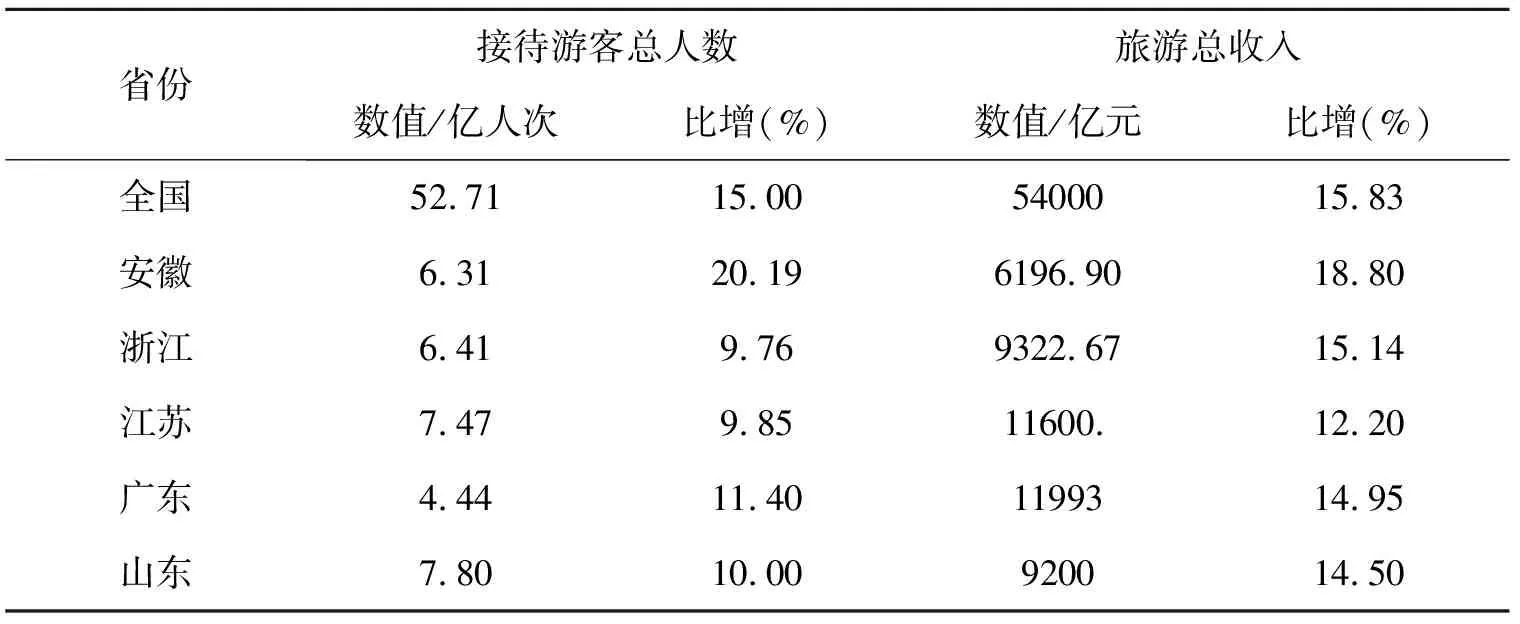

2.2.1 供给总量不足,供需失衡 依托数据,比较2017年安徽与全国以及其他4省份旅游产业状况(表2):安徽接待国内旅游总人数(需求总量)6.31亿人次,约占全国的13%,增幅比全国高5.19%,显示着旅游市场需求旺盛。由实际需求产生的旅游总收入(供给总量)6196.9亿元,约占全国的11%,增幅高出全国2.97%。安徽旅游接待游客总数约是浙江的98.44%,旅游总收入仅是其66.47%;旅游接待游客总数约是广东的142.11%,旅游总收入却只是其67.36%。与其他省份数据相比,也同样暴露出类似的供给不足问题。安徽省旅游景区和交通、住宿、餐饮等方面存在一定程度的供需不平衡,旅游产业的供给现状难以满足复杂的国内外旅游市场需求。

表2 2017年全国及部分省份旅游产业主要经济指标及增长情况

资料来源:国家旅游局及各省旅游局官网

究其原因,一是国家休假制度的影响,导致季节性供需失衡。在节日期间人们旅游过度集中,旅游供给严重不足,交通拥堵,景区水泄不通,饭店一房难求,而平时又供给过剩。二是旅游要素吸引力不足,尤其是“游、娱”要素供给存在短板。以2016年度为例,安徽旅游总收入4763.6亿元,国内外游客在皖旅游时购物消费最多,分别占总消费比重的26%和37.5%。其他方面消费中,国内游客“行、吃、住”分别占19.1%、14.8%、13.7%,游览只占10.2%,娱乐更少;国外游客“行、住、吃”分别20.1%、9.8%、7.9%,游览、娱乐只占6.1%和4.9%。附加价值更高的游览和娱乐等体验性消费较少,满意度也不高,缺乏能够激发游客消费、有吸引力的产品[4]。旅游消费链过短,要素吸引力不足,导致旅游经济效益不高,消费层次较低。

2.2.2 供给质量不高,精品稀缺 目前安徽已建成国家级旅游度假区1个,国家生态旅游示范区3个,全国休闲农业和乡村旅游示范县14个,A级旅游景区566个(11个5A,195个4A)。但除了合肥、黄山、安庆、池州等主要地区之外,其他地区缺乏在全国乃至国际上具有吸引力的知名景区。山水观光为主,休闲度假少,文化演艺等中高端产品稀缺,游客体验性较差,经济效益不佳。

目前安徽星级饭店339家,仅合肥、黄山、安庆、池州四地就约占一半,地区发展不均衡。近年来,安徽星级饭店平均房价水平远低于全国平均水平,常处于末位,总体利润下滑严重。主要原因是政策变动导致客源结构变化,酒店同质化程度高难以吸引客人,人员不稳定导致服务质量不佳等。

目前安徽旅行社共1508家,其中全国百强旅行社仅3家。产品仍以包价观光型旅游产品为主,存在季节性过剩,而市场需求激增的自驾游、探险游、自由行等个性化产品发展缓慢。“旅游+”特色产品不足,旅游项目体验性较差,高端产品设计、开发、销售、宣传等存在瓶颈,市场吸引度不高。在需求总量激增的背景下,“精品供给”却发展缓慢。

2.2.3 旅游供给结构失衡,效能低下 安徽省旅游供给结构失衡主要表现为两方面:一是供给的地域结构失衡。多年来,安徽旅游项目投资稳定发展,但基本集中于合肥、黄山、安庆、池州等地,其他区域较少。二是旅游产业供给结构失衡。2015年,安徽旅游投资中六要素直接投资位列全国第四,但基本上主要集中于景区、饭店、交通、公共设施等方面,娱乐和购物投资较少,新业态投资较少。2016年,新业态旅游项目及产业融合项目投资增长到全部投资的47%。2017年,旅游六要素项目1209个,新业态项目投资占42.8%。但长期以来的旅游项目投资超过50%仍集中于吃住行等基础方面,游娱购以及新业态等方面的供给总量依然较小,安徽旅游业总体呈现供需失衡情况,存在局部供给短缺,不利于旅游业健康发展。

2.2.4 公共服务不够便捷,联动性差 旅游产品是体验产品,精准优质的服务才是改善供需关系的关键。安徽旅游信息发布主要由各地旅游局官方网站提供,渠道受限,信息不够及时、全面,查询便捷度不高。安徽各地旅游咨询和服务中心等机构在游客心目中认知度较低,已有的服务网点分布不足,且工作人员服务意识较差,服务质量不高,造成资源的浪费,导致公共信息服务体系需求与供给不对称。旅游交通中高速、机场、铁路网络发达,却并未形成城市、景区、景点之间的便捷交通途径。游客安全保障服务体系不够完善,亟待建立健全应急机制和救助系统。公厕、加油站、游客中心等惠民便民设施未能提供精准优质服务,忽视游客实际需求,且管理水平有待提高。旅游公共服务实施由政府垄断,市场和企业的参与度低,难以有效监督。同时,因为运营主体单一、缺少竞争,造成了服务意识弱、业务水平低、监督效果差等问题,联动性能力较差。

3 “互联网+”背景下的安徽省旅游业供给侧改革策略建议

面对安徽省旅游业结构性失衡、公共服务配套不足、企业培育相对滞后等问题,必须结合“互联网+”的智慧旅游,增加有效供给,使供需趋向平衡,探讨可行的改革路径。

3.1 增加供给总量,补齐要素短板

要解决安徽旅游供给总量不足,必须从刺激旅游六要素入手。要充分利用智慧旅游、大数据等互联网技术,科学分析游客消费结构,合理设计、营销多种旅游产品。首先,塑造“美好安徽、迎客天下”的整体品牌形象。积极挖掘历史人物、文化生态价值;宣传老字号、地方特色旅游商品;大力推广安徽名菜,设计旅游文创产品等,吸引更多游客。依托山水和文化资源,打造世界遗产、徽州文化、宗教、乡村、探险、养生等旅游产品。其次,强化四大旅游品牌:皖南山水、生态、文化、休闲旅游;合肥都市消闲购物旅游;皖北文化生态旅游;大别山红色旅游、生态旅游等。另外,还要扶持建设市级旅游品牌,深度开发各个地方文化的内涵价值、外延产品,打造不同的城市旅游品牌,构建安徽旅游均衡的资源体系。

要解决旅游供给季节性供需失衡,必须改善国民休假方式。主管部门要切实落实员工带薪休假制度,并引导各单位结合自身条件适当采取弹性作息,错峰出游。为了补齐安徽旅游要素供给短板,要重点加强游览、娱乐两大要素建设。首先,应持续推进一大批精品景区、线路、产品建设,支持开发房车、游船、飞行、户外、探险等具有旅游吸引力和附加价值的特色旅游。其次,要开发娱乐项目,徽州名人辈出、物产丰富,可结合徽文化设计旅游项目,对其传统文化元素进行提炼设计,通过信息网络、数字媒体等技术,开发出文化演艺、文创游园、视听周边、动漫游戏、移动app、虚拟体验等旅游商品,激发游客产生购物和娱乐需求[5]。

3.2 发展优质旅游,提供精品服务

“互联网+”时代的优质旅游必须实现个性化、体验化和国际化,从多方面着手,提供精品服务。

3.2.1 提升旅游景区品质 秉持打造精品的主体思路,设计特色体验旅游产品,提升现有景区旅游吸引力,加快设施升级改造,实现全信息化管理。景区可借助智慧旅游平台调度资源、监测景区、互动宣传,并提供旅游过程中的各种保障、监管和引导。

3.2.2 推动精品酒店建设 酒店通过网络技术,高效便捷完成预定、入住、结帐、售后等过程。分析各类游客需求,合理建设星级酒店和经济型酒店,大力开发度假养生、特色民宿、青年旅馆、房车营地等多元业态,发展精品,连锁经营。

3.2.3 引导旅行社差异竞争 鼓励大旅行社实现网络化、连锁化经营;中小旅行社则转向市场细分、差异经营。利用信息技术将游客接待、资源整合、设计销售、旅游服务等高度个性化、在线化、智能化。

3.2.4 挖掘餐饮品牌名店 发扬老字号餐饮文化内涵建设,创新高档餐饮经营模式,打造地方特色美食街区,举办美食评比等活动,宣传安徽美食文化,扩大安徽餐饮品牌影响力,提升核心竞争力。

3.3 优化产业结构,促进产业融合

结合安徽省旅游供给系统运行状况来看,要着重抓好两点:

一是加强区域结构调整。首先,必须优化省内区域结构,进行差异化发展。例如:巢湖建设国家旅游休闲区,大别山发展“红色旅游+生态旅游+乡村旅游+旅游扶贫”,皖北开发精品路线等。同时,依托“一带一路”倡议,积极融入长江经济带,与长江三角地区的各省市联动发展,依托跨区域资源平台,实现资源、产品、组团共享。此外,要提高国内外游客对安徽旅游品牌认知度,利用国际旅行商大会、中国山岳旅游联盟等平台,宣传自身旅游品牌,扩大国际影响。

二是加强产业结构调整。调整的根本方向是要关注旅游六大要素的均衡设置、平衡发展,特别是在附加价值更高的“游娱购”环节加大投入、优先扶持,支持“互联网+”创新创业。首先,推进旅游业与农业融合。利用乡村生态环境、民俗地域文化以及乡土特色产品,带动农家乐、民宿、特色农庄等业态融合发展。其次,推进旅游业与工业融合。推进芜湖奇瑞、马钢集团、宣纸集团、铜陵有色等与旅游融合,开发工业旅游、研学旅游、文化旅游等,扩大经济效益。此外,推进旅游业与物流、金融、信息、体育、影视等产业融合,探索新业态经济,例如开发在线旅游平台及APP、扩大旅游投资融资、举办体育盛会、兴建博物馆及影视基地等,创造新的经济增长点。

3.4 强化公共服务供给

发展“互联网+旅游”,首先要畅通信息服务系统。目前,安徽省建设“皖游通”智慧旅游公共服务平台,还积极推进智慧导游、智慧支付、智慧客房、旅游电商等发展,可实现动态监测、景区无线网络覆盖,利用卫星遥感技术对景区和项目进行影像数据采集,提供全域全时的信息管理服务。

智慧旅游时代,游客更加钟爱自由行方式,公共交通服务的重点在于:除了高速、机场、铁路等基础建设网络发达以外,要完善城市、景区、机场、车站、港口间的无缝对接,建设个性化、精准化便捷交通服务体系。其次是实现旅游咨询服务中心全覆盖(包括各重点旅游景区、城市、线路),并对其进行旅游化改造。同时,要建立设施齐全、功能配套、优质高效的公共服务体系,例如:完善景区应急机制和游客救助系统,设立健全的旅游标识系统,建设自驾车、房车营地等设施,实现旅游厕所达标。另外,应全面提升旅游智慧政务水平,严格法制监督,规范市场环境,深化人文内涵,使安徽旅游业发展环境得到根本改善。