《鲛绡记》传奇作者与版本考论

2018-12-21王佳琦

王佳琦

《鲛绡记》是明代中叶重要的传奇作品,曾流传一时。主要讲述了南宋时期,襄阳人魏必简因父亲魏从道之命,前往临安沈必贵家求娶其女沈琼英,期间遭土豪刘均玉父子陷害获罪,发配军中后因杀敌有功而得以洗清冤屈、一家团圆的故事。剧中一方鲛绡为沈魏两家的定亲信物,是贯穿全剧情节的主要线索,故该剧以此得名。本文就该剧的作者问题,及沈鲸的生平事迹进行考证,并对现存两种版本的《鲛绡记》进行比较,以探究其流传情况。

一、关于沈鲸生平及其与作品的关系

就笔者目前接触的材料,明代至少有四个沈鲸,他们的生平事迹各不相同,具体如下:

其一,沈鲸,江苏兴化人,成化二十一年应例入监,弘治年间任嘉兴府知事。《(嘉靖)兴化县志》卷三《选举表》:“成化二十一年应例:沈鲸,嘉兴府知事。”[1]而《(咸丰)重修兴化县志》也记载“成化间历仕:沈鲸,嘉兴府知事。”[2]《(万历)兴化县志》卷七也记载:“应例:沈鲸,嘉兴府知事。”[3]《(嘉靖)嘉兴府图记》卷十二则记载道:“知事:弘治时,刘刚、熊飞、沈鲸。”[4]可知该沈鲸在成化年间入监,出任嘉兴府知事。

值得注意的是,万历本《嘉兴府志》卷九《郡职》记载的沈鲸,所任官职有所不同:“弘治乙丑:沈鲸,经历。”[5]该条记载指出沈鲸在弘治十八年担任的是嘉兴府经历一职,而在这一年并无人担任知事一职。据《嘉兴路总管府经历司题名记》碑文,知事一条下有:“沈鲸,扬州府高邮人,监生,弘治十二年十月初二日上任。”[6]兴化隶属于高邮州,可知碑文所刻的沈鲸与方志中记载的沈鲸是同一个人,他在弘治十二年任嘉兴府知事,弘治十八年任经历。

这其中的原因可能有二:一是沈鲸在任知事六年后升任为经历。据万历本《嘉兴府志》卷九,明代嘉兴府设官职有“知府一员,同知一员,通判三员,推官一员,经历知事照磨各一员”。《明史》卷七十五《职官志》中提及府的官职设置:“其属,经历司经历一人,正八品;知事一人,正九品;照磨所,照磨一人,从九品。”[7]可见,经历的品阶是高于知事的。沈鲸在担任知事六年后,升任为经历也是有可能的。二是编纂者记录时混淆了官职信息。事实上,万历本《嘉兴府志》所记载的府衙官员,往往不会涉及一府的所有官职,如弘治十二年 (己未),只记录了知府、同知、通判三种职务的人员名单,并没有记录官阶更小的官员。可见该府志在记录官职时并不全面,出现官职混误的可能亦是存在的。

其二,沈鲸,字子升,江苏太仓人,正德年间贡士。相关记载见于嘉靖本《太仓州志》选举卷:“贡生:正德间,沈鲸,子升。”[8]清刻本俞天倬《太仓州儒学志》中卷二贡士一条:“正德年:沈鲸,子升”。《吴都文粹续集》卷十六中有其同乡姜龙 (正德间举人,同见于州志)《兵宪王公生祠》一文,其中提到“沈鲸、陈信甫等太仓卫官军……”可略见其人事迹。

其三,沈鲸,曾在嘉靖间任宁越守备、四川行都司佥事署指挥佥事。关于此沈鲸的生平记录较少,见于《谭襄敏公奏议》卷四,其中《擒获积恶渠贼查叙功次以励人心疏》一文提到:“宁越守备沈鲸,明见贼情,习知地利,足蹑行阵而奋不顾身,深入夷巢而竟至底绩”。后《剿贼计安地方疏》中再次提及沈鲸:“行都司佥事署指挥佥事沈鲸前去统督”。这两则奏疏指向的事件相同,都是因嘉靖四十五年四川地区平叛,沈鲸在此过程中立功升职,可知这两文中沈鲸应为同一个人。

其四,沈鲸,大理人,崇祯癸酉科举人,曾任武冈州知州。《大理县志稿》卷二十一人物部九《宦绩》记录:“沈鲸,崇祯癸酉举人,饶胆略,任武冈知州。时大旱,取岷王叛逆渠魁三人磔于市,天乃大雨。”[9]可知这个沈鲸的活动年代较晚。

部分论者在考证沈鲸的生平事迹时,会将戏曲家沈鲸与出任嘉兴府知事的沈鲸直接等同起来。最早的论断来自吴书荫在《曲品校注》中对沈鲸的注释:“《咸丰兴化县志》卷七《选举》二:明成化年间,任嘉兴府知事。生平事迹待考。”[10]89这一则材料使后人在研究曲家沈鲸时,往往把“出任嘉兴府知事”的经历添加在他的身上。但这一说法却值得商榷。

据《中国文学大辞典》记录:“沈鲸,明代戏曲作家。字涅川,一作涂川。平湖 (今属浙江)人。生平事迹见《传奇汇考标目》《万历兴化县志》卷七。”[11]《中国文学通典:戏曲通典》则云:“沈鲸,明代戏曲作家,字涅川,一作涂川。生卒年及生平事迹不详,《万历兴化县志》卷七云沈鲸为嘉兴府知事。”[12]据吴书荫的校注,暖红室本、吴梅校本、集成本《曲品》中,“沈鲸”一条也都增出“平湖人”三字,庄一拂在《古典戏曲存目汇考》中也认为沈鲸是平湖人,理由是“胡士莹谓:湼川吾乡人”[13]833。

据《明史》卷七十一《选举三》:“洪武间,定南北更调之制,南人官北,北人官南。其后官制渐定,自学官外,不得官本省,亦不限南北也。”[14]明朝任官实行本省回避制度,可知作为“平湖人”的沈鲸不可能出任嘉兴府知事一职。可见现有文学词典中的说法,存在不少自相矛盾之处。那么,曲家沈鲸到底是不是嘉兴府知事呢?

问题的关键在于沈鲸为“平湖人”的记录是否可靠。《曲品》的年代更接近沈鲸生活的时期,若他确为平湖人,则吴书荫补充的沈鲸的生平材料并不准确。明代还存在第五位沈鲸,其字湼川,为戏曲作家,浙江平湖人。若《曲品》“平湖人”三字的记录为误笔,笔者认为,前文所列明代曾出现过的四个沈鲸中,第一位兴化沈鲸为戏曲家沈鲸的可能性较大,而后来沈鲸是“平湖人”的记载,有可能是因为沈鲸曾经在嘉兴府任职,后人误补了这条信息。此外,兴化沈鲸的活动时期主要是成化弘治年间,也比较符合《鲛绡记》的创作时间。

此外,关于沈鲸表字的记载最早见于吕天成《曲品》,他将沈鲸的品阶划为“中之中”,并指出沈鲸的字为“湼川”。而其“字涂川”的论断则来源于清代的《传奇汇考标目》[15]204。吕天成所处的朝代更接近沈鲸的活动时期,在《曲品》中提及沈鲸时均称“湼川”而不称“涂川”,可见“涂川”为贻误的可能性很大。

由于材料的不完整,前述四位明人沈鲸都无法完全与曲家沈鲸对应起来。可以确定的是,明代确实存在戏曲家沈鲸,其字为湼川。曲家沈鲸或为江苏兴化人,并任嘉兴府知事,但目前尚无法定论。关于沈鲸生平的更多信息,还有待材料的进一步发现与挖掘。

一般认为《鲛绡记》的作者是曲家沈鲸,庄一拂《古典戏曲存目汇考》云《鲛绡记》为沈鲸所作传奇[13]833,《古本戏曲剧目提要》中也将沈鲸视为该传奇的作者[16]。其他一些戏曲类词典也都将《鲛绡记》记录为沈鲸的作品。

但仍存在有待考证之处。吕天成《曲品》有云:“鲛绡:或云非湼川作,未查。”[10]297。《传奇汇考标目》延续了这种说法[15]204,《曲海总目提要》更是指出“未知何人所作”[17],直接否认了沈鲸与《鲛绡记》之间的关联,郭英德《明清传奇综录》[18]也引用了该提要的说法。沈鲸到底是不是创作了《鲛绡记》,目前尚且无法定论。

《曲品》将曲家沈鲸与《鲛绡记》相提并论,可见二者关系密切。若非创作者,也有可能是改编、导演者。当前通行的说法认为:《鲛绡记》作者是沈鲸,其为浙江平湖人,曾任嘉兴府知事。但事实上这三条信息分别来自不同的来源,彼此之间的逻辑关系并不充分,根据前文的考证可知,曾任嘉兴府知事的沈鲸为江苏兴化人而非平湖人,而这个沈鲸是否为戏曲家沈鲸 (字湼川)还无法确认,曲家沈鲸是否为《鲛绡记》作者也存在争议。由于材料的不充分,人们将沈鲸与《鲛绡记》的作者直接等同起来,又将曲家沈鲸与出任过嘉兴府知事的沈鲸视作同一个人,最后导致有关沈鲸的生平事迹出现了自相矛盾的信息。虽然就现有的材料还无法确认更多关于沈鲸的生平事迹,但一些长久以来的惯用说法却可以得到纠正,对沈鲸的深入考察也有了方向。

二、两种版本之异同

据《古典戏曲存目汇考》,《鲛绡记》传奇有“清沈仁甫抄本,清旧抄本,梅兰芳藏红格抄本”[13]834,目前易见的版本主要是两种:一是清顺治七年沈仁甫抄本 (下文简称顺治七年抄本),由《古本戏曲丛刊初集》[19]影印出版;二是鄞县马廉不登大雅文库所藏抄本,后由北京大学收藏[20](下文简称马氏抄本)。

顺治七年抄本结尾处有“顺治七年巧月巧日录完,沈仁甫寓在清浦县周佑征楼上抄就”字样,可知其录入年份。该抄本全书共2卷30出。版式为四周单边,无行格,版心有书名、卷名、页码,单鱼尾。该书上卷95页,下卷69页。书中曲牌旁均有划线,文本字体随意变化,涂改痕迹较多,部分字迹潦草不辨,当是未刊刻的版本。其中第十八出《相面》存在两页部分残缺,内容不明。

《鲛绡记》马氏抄本为不登大雅堂所藏①1996年线装书局出版社出版的《明清抄本孤本戏曲丛刊》第五册亦收录了《鲛绡记》,扉页标记为首都图书馆藏。其版式与北京大学图书馆藏的马氏抄本一模一样,均为单边九行共154页,抄本字体亦相同。但两者仍有细小的差别,戏曲第二出【锦缠道】中有一句宾白,首都图书馆藏本为:“飞是小生弃武就文。”而北京大学图书馆藏本作:“非是小生弃武就文。”抄本至尾页,前者文字仅占四行,后者则占六行。可知两所图书馆所藏的是不登大雅堂所抄的两个版本,在排版时每行的字数疏密有别,导致随后布局存在细微的差距,而“飞”与“非”之异,当是抄录过程中的失误。,2003年由学苑出版社出版发行。全书共2卷30出,版式为四周单边,有行格,九行,版心有书名和页码,无鱼尾。该书上卷90页,下卷64页。书中宾白小字,曲词大字,曲牌无括号,每段宾白与曲词均另起一行,且宾白每行行首空一字。

此外,明代戏曲选本《群音类选》也收录了《鲛绡记》的部分曲词,分别是:《琼英闲步》《成婚被拿》《大理枉鞫》《典刑遇赦》《浼婚伤气》《庆寿抢灯》《鲛绡会合》七出。顺治七年抄本第九出《训女》,其唱词与《琼英闲步》一致,而马氏抄本并没有这一出。选本中《庆寿抢灯》有“【前腔】弥高……”[21]一段亦与顺治七年抄本第二十七出中的对应内容一致,而马氏抄本亦没有该段内容。《群音类选》为明万历年间的刻本,可知顺治七年抄本所照版本与《群音类选》所照版本是相似乃至相同的。另有清代选本《缀白裘》收录了《鲛绡记》四出:《草相》《写状》《狱别》《监绑》,其内容与两抄本均有重合。

通过笔者的比勘,发现两种版本《鲛绡记》的差异主要表现为以下三个方面:

一是文字差异。两版本的文字表述不同,但在意义上没有实质性的差别。具体表现为语词顺序颠倒,或是用同音或形近字互为替代。这种差异在校勘时出现的频率最高,体现了抄本文字记录的个体性与随意性。这些文字更多的作为记音符号被使用,实际意义没有差别,在戏曲抄本中体现得更为突出。典型示例见下表:

剧目 顺治七年抄本 马氏抄本第六出《渡江》他出酒,我出鱼 我出鱼,他出酒词序不同第九出《谋害》毛羽 羽毛第十五出《出狱》狱司 司狱第十八出《相面》坦夷 夷坦第十二出《成亲》狠狠 很很同音或形近字第十三出《捉拿》汹涌 凶涌第十七出《南侵》咱门 咱们第三十出《团圆》离和 离合

除了词序与字音字形上的差异,文字表述的差异还突出表现为宾白语言风格的差异。宾白中不同的方言色彩突出,是两个版本语言风格上最大的区别。具体来说,顺治七年抄本的宾白更受北方官话的影响,而马氏抄本的宾白则带有明显的吴语片区的方言特征。具体示例如下:

顺治七年抄本中比较突出的方言特征词是指代词“X每”,如:

“都带上來,你每招也不招。”(第十四出《勘问》)

“你每的罪名都定了。”(第十五出《出狱》)

“我每行路辛苦,要在此静坐坐,只管来缠混我们。”(第十八出《相面》)

“俺每去回复了,连你也都不好在那里!”(第二十二出《惊亡》)

“儿子,皆你我做人不好,就有不肯舍与我每吃吓。”(第二十九出《求乞》)

根据吕叔湘《近代汉语指代词》中的研究,元代文献中有大量的“每”,来替代“们”的语法位置,至明初仍有这种现象,“每”与“们”应当属于不同的方言系统[22]。而根据现有文献的记载,用北方系官话书写的文学作品中多见“每”的表达,而南方系却少见这样的用法,更多的是用“们”来表达。可见“X每”的说法应该是北方官话地区常见的表达。由此可以推测,顺治七年抄本所记录的《鲛绡记》是面向北方官话片区观众进行了再创作,应当流行于北方官话地区。这也间接反映出了《鲛绡记》在当时影响范围不只停留于南方。

马氏抄本中的宾白,可以发现许多吴语特征词汇。比较明显的是指代词,如:

“我到也罢哉,外头人看见,子像倽个,是外观不雅。”(第四出《议亲》)

“拿我白老虫,钓渠 个赤练蛇。”(第九出《谋害》)

“(付)阿是个沈老生?(净)正是渠。”(第九出《谋害》)

“(丑)住子,住子,你倽人?”[23](第二十九出《求乞》)

“渠”是吴语区典型的指代词,意指第三人称“他”,在马氏抄本的宾白中一共出现了41次,而顺治七年抄本并没有以“渠”作为“他”的情况;“倽”在吴语中指“什么”,在全文中共出现了45次。其他还有一些方言特征词如“勿要”“白相”“茶钟”等,也都是带有吴语方言的色彩。

二是内容差异。从情节上来看,顺治七年抄本的内容比马氏抄本多两出。分别是第九出《训女》和第二十四出《求亲》。《训女》主要内容为沈琼英的母亲教导其向贞洁烈女学习,恪守三从四德,少读唐诗一类的“闲书”。《求亲》则主要讲了沈氏一家被贬至崖州,招讨张彪贪恋沈琼英的美色,设计害死其父沈必贵后,找人向沈琼英提亲而后被其言辞拒绝。这两出内容一前一后相互呼应,将沈琼英贞洁烈女的形象刻画地十分传神。其中反映出对封建礼教的尊崇,较符合创作时代的社会背景,只是减损了主人公的反抗精神与自我意识,流于才子佳人剧情的常见模式。

马氏抄本第十出的内容则不见于顺治七年抄本。主要写了魏必简停留在沈家的一个片段,沈琼英与丫鬟春红在庭院听其吹箫,对其思念不止的内容。片段如:

【前腔】江村深暮听箫声,凄楚声声如唤春归,猛时间潜蛟欲舞。(贴)小姐,此调似是关山一般。(旦)叹关山路远,关山路远。(贴)(口亦),又像凤皇。(旦)凤宿高冈,低诉清彻,琅玕独步,睹银河把牛郎织女佳期阻,不得乘鸾谐凤雏。

两个版本剧情内容的差异,都是以女主人公为主视角的剧情,相比顺治七年抄本的内容,马氏抄本第十出更显人物性情,使其带有浪漫主义的色彩。马氏抄本第二十四出的内容则是顺治七年抄本第二十三出的一部分,缺少了顺治七年抄本《求亲》中琼英拒婚这个重要情节,全书正旦的出场环节也随之减少,其节烈刚毅的形象也有所削弱。相比而言,顺治七年抄本所展现的沈琼英这一人物更为完整,出场环节也较多。

值得注意的是,《训女》《求亲》两出在顺治七年抄本中被标记了删节符号,不知誊写者其意为何。前文已指出,《群音类选》收录了《训女》一出的内容,可知其实际演出过,并被时人所认可。而马氏抄本的缺失,其可能原因有二:一是抄写者有意为之。戏曲传奇在传抄过程的改编与筛选,是抄本流传过程中十分常见的文学现象。抄写者对作品内容不满意,因此将其略去。二是两者所抄的底本不同,两个版本记录的演出实际也不同,两个版本的差异在传抄过程中得到了保留。

从顺序上来看,两者的剧情内容也有区别。《馈银》《南侵》两出,顺治七年抄本为《南侵》在前,《馈银》在后,马氏抄本则恰好相反。这一情况对于整体故事的叙述与信息的传达并没有太多影响,可能是演出过程中导演者的自主设计,选择了不同的先后顺序展开情节。

从具体细节上看,两种版本均有增加的情节。顺治七年抄本注重情节的大开大合,《堪问》一出增加了官官相护的场景,《团圆》一出增加了圣旨到来、惩恶扬善的结局,用官吏的丑恶嘴脸与皇权伴随正义降临来增强戏剧效果。对于政治的黑暗与社会现实进行了有力地批判。

马氏抄本增加的内容则更注重人物形象的细节刻画。主要是对刘均玉、刘汉老父子的描写:第四出《议亲》增加了刘汉老好色的情节,最后二十九出《求乞》增加了刘家家道败落的始末,前后的内容布局更显完整,轻轻一笔使得故事更为立体丰富。而《巡历》增加魏从道部署公务的细节,又突显了其文韬武略的才干。

这些细节内容的不同,主要都是在宾白的部分。相较曲词而言,宾白演出的发挥空间更大,在实际演出的时候更为自由,《鲛绡记》两个版本中的这些细节差异,说明当时该剧传播较广泛,被再创作、编排的次数也较多。流传至今,宾白中的这些区别恰恰反映了它不是案头文学,而是与实际演出紧密结合的。

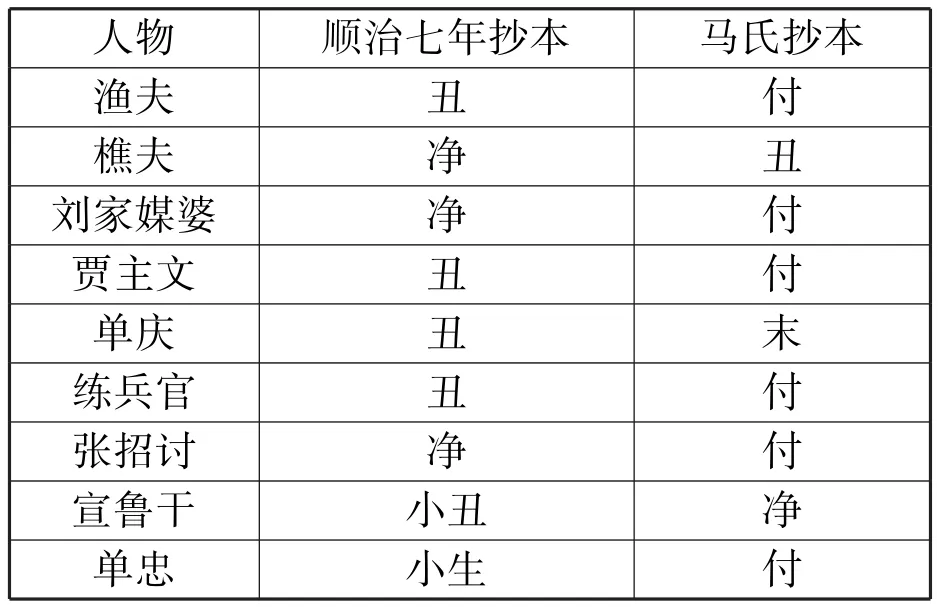

三是脚色分配差异。两版本在演出形式上地区别,主要表现为脚色分配的差异。这种差异主要表现为同一个人物所用脚色不同。示例:

人物 顺治七年抄本 马氏抄本渔夫 丑 付樵夫 净 丑刘家媒婆 净 付贾主文 丑 付单庆 丑 末练兵官 丑 付张招讨 净 付宣鲁干 小丑 净单忠 小生 付

此外,两个版本中脚色出场的种类与频率也有所区别。总体来看,马氏抄本付脚出场频率明显多于顺治七年抄本。前者付脚一共出现了15次,而后者只出现了5次。而马氏抄本中出现的“贴”这一脚色,并未见于顺治七年抄本,而是用“小旦”代替了“贴”。比较明显的例证是《鲛绡记》中丫鬟春红这一人物的扮演者。马氏抄本的扮演者为贴脚,而顺治七年抄本则为小旦。根据元鹏飞《中国戏曲脚色的演化及意义》[24]一文,伴随着脚色制分工的细化,“贴”这个脚色逐步被“老旦”或“小旦”取代,是在明万历中叶完成的。结合《鲛绡记》的创作时间以及沈鲸的活动时间,贴脚的存在是合理的,马氏抄本所记录的演出情况,或许更接近《鲛绡记》的创作年代。由此亦可知,顺治七年抄本中对演出脚色进行了修改与调整,可能是为了配合当时脚色人员的实际情况。这也是反应其演出实际的一个表现,传抄者所在地域以及所处时期流行的脚色行当有所变化,导致抄本中相应脚色出现的频率有明显的差异。

如前所述,《鲛绡记》两种抄本在情节内容、演出形式上的不同,反映了他们各自流行地区与时代的差异,也展现了抄本文学记录与再创作的深厚关系。两种抄本之间差异明显,没有显著的承袭关系,可知其所据底本当是不同的,在实际演出中也有不同。在流传与演出的过程中,《鲛绡记》经历了广泛的改编与传抄,脱离了文人的案头创作,走向了丰富的演出现场,呈现出了不同的艺术效果。