耕地利用多功能权衡关系测度与分区优化

——以河南省为例

2018-12-21孔雪松吴荣涛李保莲刘晶晶

方 莹,王 静,孔雪松,吴荣涛,李保莲,刘晶晶

(1.武汉大学资源与环境科学学院,湖北 武汉 430079;2.河南省国土资源调查规划院,河南 郑州 450016)

1 引言

土地的功能即土地提供产品和服务的能力[1],多种功能性是土地利用具有的本质属性。耕地作为农业空间的重要组成部分,是人类生存和发展不可替代的重要资源,具有保障粮食安全和社会稳定的重要功能[2]。随着中国近几十年社会经济的快速发展,耕地资源大量流失,各级政府一直高度重视耕地生产功能的提高与保护,采取了世界上最严格的耕地数量和质量保护政策。但对耕地利用多功能性认识不够全面,尤其是对耕地生态功能、社会保障功能认识不足,随着国家生态文明建设战略的实施,面临日益稀缺的耕地资源,如何发挥有限耕地资源多种功能最佳与有效利用,科学认识并有效协同与权衡耕地利用的多功能性,对农业空间管控和耕地保护具有重大意义。

有关耕地利用多功能协同与权衡测度研究,目前主要是借鉴生态系统服务协同与权衡关系研究。国内外生态系统服务协同与权衡研究已从定性分析发展到线性关系的定量研究,以及到非线性关系的定量研究[3-7],并且大多数研究侧重于耕地生态系统服务类型的协同与权衡关系研究。定性分析主要采用图示法,如雷达图[8-9]、全排列多边形[10]、玫瑰图[11]等。线性关系研究是目前研究的重点[7],如利用相关性分析、线性回归模型、主成分分析、灰色关联分析方法等识别生态系统服务类型间的关系[12-17],将InVEST、ARIES、SolvES等模型纳入空间相关分析算法[17-18],计算相关系数/偏相关系数并根据其显著性来判断生态系统服务类型间的权衡关系;BRADFORD和D’AMATO提出以均方根误差方法,量化了生态系统服务类型间的权衡关系[19-20];也有学者通过R语言绘制散点图并模拟相关性曲线[11]、引入生产可能性边界(即PPF曲线)等定量分析生态系统服务类型间的非线性关系[21-23]。耦合协调度常用于度量复合系统的耦合协调程度,描述构成该复合系统的子系统间的相互依存关系[24-25]。生态系统服务权衡关系研究及耦合协调度模型对耕地利用多功能权衡关系定量分析具有重要借鉴意义。国内学者主要利用社会经济统计数据开展农地多功能之间空间关系的研究,侧重于区域差异分析和时空变化研究[26-27],但有关定量化测度耕地利用多功能的权衡关系并进行分区优化等方面的研究仍较少[28-29]。

自20世纪初开始,空间分区不断受到重视[30]。分区时大多采用主导功能分区法[31],以各功能中分值最高的为主导功能进行分区,亦有学者提出以双约束聚类法、AgentLA模型、空间自相关等[30,32-33]方法进行分区,但较少考虑土地利用各功能间的权衡关系。

故本文以河南省为例,在定量评估耕地利用生产、生态和社会保障功能的基础上,采用耕地利用多功能耦合协调度和权衡强度模型,定量测度耕地利用多功能权衡关系,探讨耕地利用多功能权衡关系的空间分异及区域协调关系,以县级行政单元开展基于耕地利用多功能权衡关系的分区方案并提出优化建议,为河南省农业空间管控提供决策支持。

2 研究区概况及数据

2.1 研究区概况

河南省位于中国中东部,是人口和粮食大省,粮食产量常年居于全国首位,2015年达606.7亿kg,其中以小麦和玉米产量最高。河南省耕地资源丰富,共计810.59万hm2,集中分布在黄淮海平原、南阳盆地及豫西黄土区,占全省农用地面积的60.81%和土地总面积的48.93%,是农业空间的重要组成部分。

2.2 数据来源及处理

本文所用数据包括河南省耕地资源数据、农用地分等定级数据、社会经济数据和生态功能评估数据等。耕地资源分布数据来自河南省2015年土地利用变更调查数据库;分等定级数据来源于河南省2014年农用地分等定级数据库;社会经济数据选取自《河南统计年鉴》(2015年)和《城市统计年鉴》(2015年)生态功能评估数据引用研究团队已有研究成果[39-40]。因生态功能评估尺度为1 km×1 km,为保持一致性,本文利用ArcGIS建立同等大小格网后再进行评估。另外,对比分析数据来源于《中原经济区国土规划(河南部分)(2011—2030年)》中原经济区竞争力提升与区域协调和国土生态安全专题。

3 研究方法

3.1 耕地利用多功能评估指标体系构建

耕地利用多功能综合评估指标体系应全面考虑影响生产、生态、社会保障三大功能的诸多因素。

耕地生产功能是耕地最基本的功能,主要体现在耕地生产潜力及其生产活动的产出上[3,30-33]。其中粮食播面单产、每公顷耕地谷物产出及耕地分等利用等别等指标可反映区域耕地生产力的大小,与生产功能正相关;土地垦殖率则反映区域中耕地开发利用程度,影响耕地系统结构和生产功能的稳定。同时,借鉴已有耕地生产功能研究成果[30-33],分析1990—2018年耕地生产功能评估指标体系文献,并结合河南省现状及数据可获得性,选取本文生产功能评估指标(表1)。

生态功能评估指标引用相关研究成果[34-45],基于多指标集合度量模型,从土壤、植被、地貌与气候、土地污染/损毁与退化状况、生态建设与保护状况等方面选取了诸如土壤条件指数(土壤有机质含量、有效土层厚度、土壤碳蓄积量水平)、气候条件指数、植被状况指数、土壤污染损毁指数及生态压力指数共5个一级指标、14个二级指标等进行耕地生态功能评估。

耕地的社会保障功能主要体现耕地提供就业载体、生活保障的能力[26,28-29]。乡村从业人数可反映耕地容纳劳动力的能力,农民人均纯收入和城乡收入比则反映耕地提供生活保障能力的大小,人均耕地经营面积反映了区域耕地利用的平均水平,较好反映了耕地对区域人口的粮食安全保障能力。在借鉴已有耕地社会保障功能研究成果基础上[26,28-29],分析相关文献,并结合河南省现状及数据可获得性,本文所选取的耕地社会保障功能评估指标见表1。

3.2 耕地生产、生态和社会保障单功能评估方法

耕地生产和社会保障功能评估指标权重由层次分析法(一致性检验CR<0.1)和熵权法共同确定,如表1所示。

耕地生态功能评估指标权重确定方法采用层次分析法和因素成对比较法,指标及其权重参见相关研究成果[34-35]。

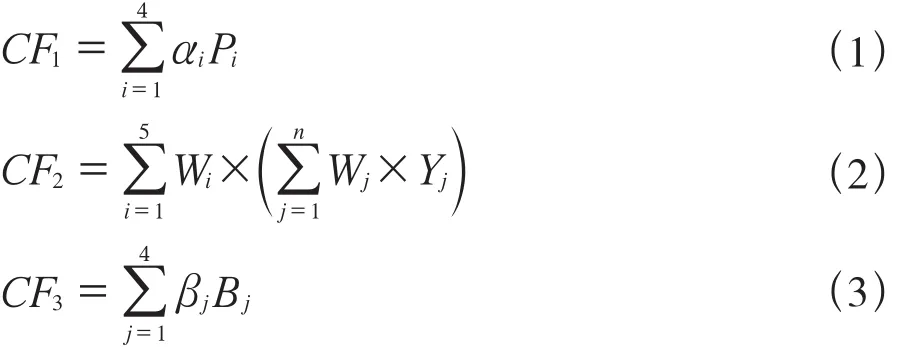

根据生产、生态、社会保障功能指标权重和指标值,采用综合指数法评估,三种功能指数计算模型分别如式(1)—式(3)。

表1 耕地生产功能和社会保障功能评估指标体系及其权重Tab.1 Evaluation indicators and the weights on production functions and social security functions of cultivated land in Henan Province

式(1)—式(3)中:CF1、CF2、CF3分别为生产、生态、社会保障功能指数;αi表示生产功能第i指标的权重值,Pi表示生产功能第i指标的Min-Max标准化值;Wi为生态功能第i一级指标的权重值;Wj为生态功能第j二级指标的权重值;Yj为生态功能第j二级指标分值;n为生态功能二级指标数量;βj表示社会保障功能第j指标的权重值,Bj表示社会保障功能第j指标的Min-Max标准化值。

3.3 耕地利用多功能权衡关系测度

耕地利用的生产、生态、社会保障三大功能间相互关联、制约,多因素综合评估不能直观反映各功能间的耦合协调程度。耦合协调度可反映各功能间的协调程度[24-25],权衡强度可简单直观量化耕地生产、生态、社会保障功能之间的权衡关系。因此本文分别测算耕地生产、生态、社会保障功能的耦合协调度和权衡强度,并综合二者的异同确定研究区内耕地利用多功能的权衡关系。

3.3.1 耦合度与协调度测算

借鉴李裕瑞等改进的耦合协调度[24],推演得到耕地利用多功能耦合协调度测算模型:

式(4)—式(6)中:T为耕地利用多功能综合指数;CF1、CF2、CF3分别为耕地的生产、生态、社会保障功能指数;C为多功能耦合度;D为多功能协调度。

3.3.2 权衡强度测算

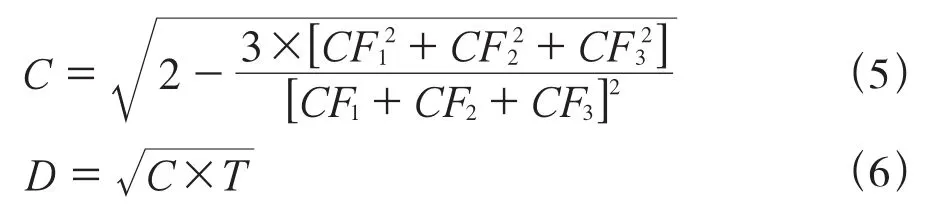

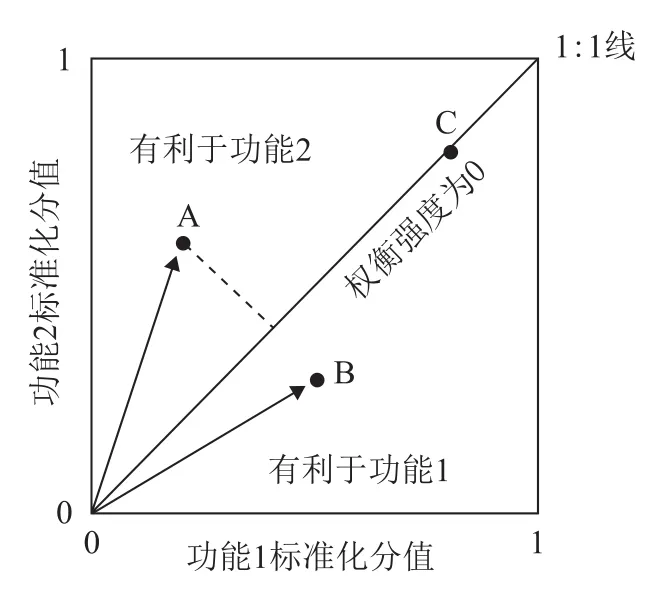

采用Bradford和D’Amato提出的生态系统服务权衡关系量化方法来量化耕地利用多功能间的协调关系[19-20]。基本思想如图1所示,1∶1线表示多功能平衡,某点至1∶1线的距离为权衡强度,其数值等于均方根误差(RMSE),公式如下:

式(7)中:DFi为第i功能分值(标准化之后的值);为第i功能数学期望,n为功能个数。

图1 耕地利用多功能权衡图示说明Fig.1 Illustration of the trade-offs among multifunctionality of cultivated land use

3.4 耕地利用多功能组合类型及分区

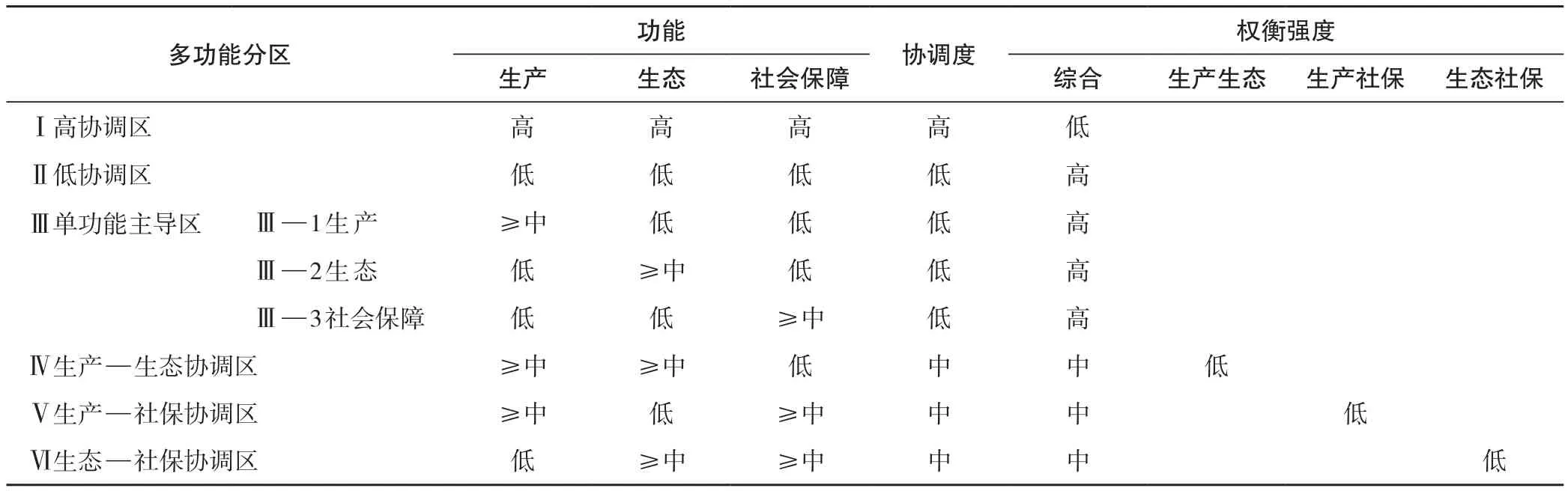

在耕地利用生产、生态、社会保障功能测度和多功能权衡关系测度基础上,以自然断点法将各功能分值、协调度、权衡强度划分为高中低三级,根据排列组合特征划分多功能协调区,如表2所示。

多功能高协调区三种功能均较强,且协调度高、权衡强度低,低协调区则与此相反;单功能主导区协调度低、权衡强度高,主导功能的功能分较高;两大功能协调区协调度和综合权衡强度均处于中等水平,对应的权衡强度较低、功能分较高。

4 结果与讨论

4.1 耕地利用多功能空间分异特征

根据层次分析法和熵权法确定耕地的生产功能、社会保障功能指标权重,以层次分析法和因素成对比较法确定耕地的生态功能指标权重后,采用综合指数法得到河南省耕地利用生产、生态和社会保障功能评估结果,各功能指数空间分布见图2。

耕地利用生产功能以焦作、新乡、商丘最强,功能指数介于0.505~0.785之间。其分布特征与豫北平原、豫东黄淮平原、豫南南阳盆地三个农产品提供区相互对应,农产品主产区的作物生产尤其是粮食生产是刚性要求,生产功能整体较强。

豫东平原的漯河、驻马店、周口等及南阳区域生态功能较强,西部地区和市辖区功能指数低于0.462。生态功能空间上呈现由郑州、开封、南阳等市中心向外围逐渐增强的趋势,主要原因是豫东、豫南地区自然基础条件较好,而西部靠近太行山、伏牛山及桐柏—大别山区等生态调节功能区的耕地资源少,分布零星、连片度低,市辖区相对郊区及农村地区耕地稀少且破碎度高,耕地生态建设不强。

中原城市群社会保障功能最高,各市区由中心向外逐渐减弱。其中郑州、新乡城市组团以0.267~0.596之间的高功能指数居首,洛阳及周边区域功能指数则低于0.154,社会保障功能最弱。这一特征与国土生态功能分区的人居保障功能区基本对应。中原城市群及周边重点城镇经济发达、地理区位条件良好,耕地利用多以满足日常所需的经济作物为主,人均收入较高,社会保障功能强。

表2 耕地利用多功能分区规则Tab.2 Classi fi cation rule of multi-functionality of cultivated land use

图2 河南省耕地利用多功能空间分布Fig.2 The distribution of multi-functionality of cultivated land in Henan Province

4.2 耕地利用多功能耦合度与协调度

河南省耕地利用多功能区域耦合度整体北高南低(除南阳和商丘东部外),其中中原城市群耦合度普遍高于0.9,表现出多功能区域发展的高度相关性。河南省耕地利用多功能协调度在空间上表现为中原城市群>豫北>豫西南>豫东,高值区位于0.629~0.777之间,多功能协调发展;而三门峡、洛阳南部协调度低于0.546,处于全省最低水平,各功能发展不均衡。该结果与河南区域协调水平空间分布呈现出的特征高度一致。其中,经济发达的中心城市资源承载力差,生态功能相对较弱,多功能协调度相对较低,斑块状镶嵌于协调度高的区域之间;豫西南的伏牛山、桐柏—大别山等区域的耕地自然生态条件较好,而破碎、分布零散导致耕地利用程度不高,生产、社会保障功能较低,协调度由此普遍较低。

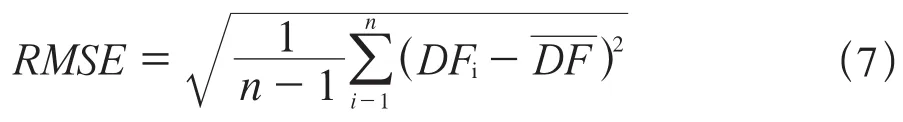

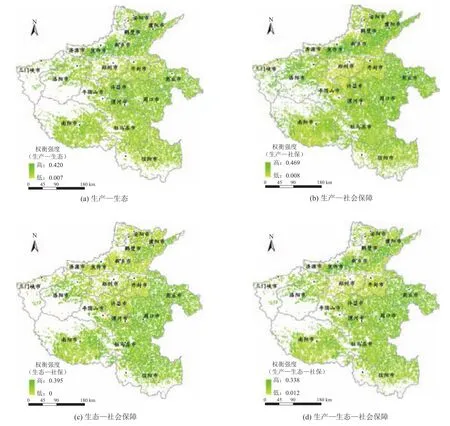

4.3 耕地利用多功能权衡强度

耕地利用多功能权衡强度越高,其功能协调性越低,故权衡强度与协调度在意义上是一致的。河南省耕地利用多功能两两间及综合权衡强度如图3所示。

河南省耕地利用生产—生态权衡强度低值区(0.007~0.137)集中分布于豫东平原广大区域和豫南南阳地区,高值区(0.214~0.420)在郑州、开封及信阳南部地区,88.67%的县域权衡强度高于0.100;生产功能和生态功能数据点大部分更偏向于生态功能。从生产—社会保障权衡强度图及散点图中可知郑汴都市区权衡强度低(<0.156),权衡强度高(0.242~0.469)的区域更偏向于生产功能。生态—社会保障权衡强度在大部分区域空间分布上与生产—生态恰好相反,但在数值分布上与生产—社会保障之间权衡强度类似,其中98.1%县域的权衡强度高于0.050,协调性差,且生态功能更强。

综上,结合综合权衡强度,中原城市群三种功能的权衡强度最小(均低于0.123)、协调性最好,豫东地区权衡强度最大(介于0.177~0.337之间)、协调性差,各功能协调关系与协调度分析结果高度一致,故可综合多功能耦合协调度和权衡强度确定多功能间的协调关系。

4.4 耕地利用多功能分区与优化措施

由于区域的自然生态条件及社会经济发展水平的不同,河南省耕地利用多功能性及权衡关系呈现出了明显的空间异质性,基于表2的8大类型,将河南省划分为6大耕地利用多功能协调区。

河南省耕地中占比最大的是单功能主导区(接近50%),其中又以生产功能主导区为主;其次是生产—生态协调区;高、低协调区占比最少,均低于4%,高协调区紧密分布于生产—社保协调区的地市及周边,低协调区则主要分布于豫西地区。耕地占比面积最大的生产主导区与生产—生态协调区,二者之和超过总耕地面积的60%,突出表现了粮食大省的生产优势。

河南省是粮食生产大省同时人地关系紧张,基于上述研究结果和分区,河南省要充分重视耕地生产功能,最大可能提高粮食生产质量和耕地利用水平,发挥耕地生态保护功能优势和社会保障功能,采取差别化发展模式。各功能分区优化建议包括以下方面:

Ⅰ多功能高协调区分布于郑州、新乡和周口地区,耕地利用多功能协调发展,应把握区位优势,在严格遵守生态环境保护政策的同时,保持多功能协调发展并发展优势产业,加强生态休闲观光田园综合体等的建设,促进农业空间多功能复合利用,进一步提高耕地利用水平及社会经济发展水平。

Ⅱ多功能低协调区主要分布于耕地较为贫乏且利用难度较大的豫西山区,耕地资源的整体利用水平不高,多功能协调度明显较低,未显示出功能优势。故该类型区应结合实际加强耕地多功能尤其是生产功能利用水平,如加大技术投入和资金扶持,重点提升耕地生态质量包括生物量、有机质含量等,改善产地环境,提升粮食生产能力。但针对其中以嵩县为代表不适宜进行粮食种植的区县,应推广当地特色药材、食用菌等的种植。

Ⅲ单功能主导区应注重保持并提升其优势功能,同时稳步提升其他功能。其中生产功能主导的驻马店、信阳等粮食核心区,应加强高标准农田建设,打造粮食生产功能区品牌,保证粮食稳产高产和耕地生态质量,并适当种植花生、烟叶等特色经济作物,提高农民的收入,增强社会保障功能;生态功能优势明显地区较少且分布零星,应注重发展耕地的生产效率和经济产出,提升粮食良种质量以提高粮食供给水平;社会保障功能主导区在济源、南阳、洛阳等少量分布,人口密度低、耕地压力较小,一定程度上能保障人民生活所需,但生产、生态功能均不强的现状不利于长期发展。应加强政策引导,鼓励提高粮食单产,支持发展高效种养业和生态农业,加强土壤污染治理和监管力度,保证耕地资源的可持续及多功能利用。

图3 河南省耕地利用多功能权衡强度空间分布图Fig.3 Spatial distribution of trade-off degrees of multi-functionality of cultivated land use in Henan Province

Ⅳ生产—生态协调区主要分布于黄淮平原,是重要的粮食生产区,该地区人口密度和社会经济需求较大,社会保障功能未能满足需求,为保证社会稳定和经济的进一步发展,应积极调整产业结构,发展特色农业等加快经济发展,同时政府通过财政转移支付和政策性投资等形式对该区域进行补偿等提高社会保障能力。

Ⅴ生产—社保协调区分布于灵宝市、卢氏县、洛宁县等少部分地区,该类型区域耕地使用过度、日渐贫瘠,生态功能低下,反过来给生产和社会保障功能造成负面影响。故该区域的发展重点是维护和改善区域耕地生态状况,通过改善耕地利用模式、土地整治等,逐步减轻农业面源污染,提高耕地质量及生产水平,走集约高效生产道路,加强社会保障能力。

Ⅵ生态—社保协调区主要包含汝州市、禹州市、唐河县等,能保障粮食基本需求且耕地生态质量良好,但耕地资源较少且农业生产定位不高,粮食供给量相对较低,后期发展应整合零星耕地、改良耕地土壤环境以提高耕地利用的效率,从而提高粮食产量和质量,提升生产功能。

5 结论与展望

本文分析了河南省耕地利用多功能空间分布异质性,在此基础上结合协调度和权衡强度两种方法重点研究了多功能权衡关系的区域差异,划分不同耕地利用多功能协调区并提出相应的优化措施。主要结论如下:

(1)本文综合各功能分值、多功能协调度、综合权衡强度及各功能两两间权衡强度,可客观反映河南省耕地利用多功能间权衡关系及其空间分布差异,解决了以往对耕地利用多功能协调发展的忽视问题。从评价结果来看,生产、生态及社会保障功能均呈现明显的空间异质性,耕地利用三大功能权衡关系差异明显,协调发展程度不一。故而结合多功能分值和权衡关系描述耕地多功能利用情况使结果更客观全面。

(2)依据多功能间的权衡关系,本文将河南省耕地划分为多功能高协调区、多功能低协调区、单功能主导区、生产—生态协调区、生产—社会保障协调区、生态—社会保障协调区6大多功能协调区。其中生产功能主导区、生产—生态协调区分别占有33.69%和30.96%,累计超过60%,而高协调、低协调区均较少。

(3)结合地区社会经济发展和社会需求分析各多功能类型和权衡关系分布特征,提出针对六大区域的耕地利用多功能优化建议,促进河南省耕地利用多功能全面协调发展,以期为农业空间管控提供政策建议和决策支持。

耕地利用多功能协调发展是一个长期的过程,本文只选取了一期数据分析河南省耕地利用多功能间的权衡关系,还应深入分析同一区域耕地利用多功能权衡关系的动态变化;同时,本文选取了耕地利用中的三种典型功能进行分析,更全面的多功能权衡关系测度在下一步研究中应受到重视;本文以自然断点法划分各功能分值、协调度及权衡强度的等级作为分区依据,是否有更科学合理的划分等级方法仍有待探索;本文分区优化措施主要侧重于各区域耕地利用宏观上导向性的建议,未对区内每一个县、村及农户经营组织等制定精确详细的操作指南,今后应探讨更有利于实施的微观、具体的措施。