中国区域经济-科技-农业现代化-生态环境耦合度空间差异分析

2018-12-19张红丽仝文静

张红丽, 仝文静

(1.石河子大学经济与管理学院,新疆石河子 832000; 2.石河子大学农业现代化研究中心,新疆石河子 832000)

我国国民经济和社会发展“十三五”(2016—2020年)规划纲要提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念和增强发展协调性的主要目标,以确保全面建成小康社会,而农业现代化是全面实现小康的基础。《全国农业现代化规划(2016—2020年)》中对目前我国农业现代化发展方向作出了明确的判断,指出农业的根本出路在于现代化,农业现代化在“十三五”时期仍处于发展短板阶段,存在重要的战略机遇,因此必须围绕创新、协调、绿色的新发展理念,加快推动农业现代化的发展,以形成内部协调,与经济发展、科技创新和生态环境发展水平相适应的农业产业布局,确保全面建成小康社会,促进我国经济整体协调发展。在2017年10月18日召开的中国共产党第十九次全国代表大会开幕式上,习近平总书记明确提出必须坚定不移地发展创新、协调、绿色、开放、共享的新理念是新时代中国的基本发展方略,推动农业现代化同步发展,不断增强我国的经济实力和综合国力。因此,本研究建立经济、科技、农业现代化与生态环境4个系统,分析其综合发展水平及耦合度,发现经济、科技、农业现代化与生态环境协调发展中存在的问题,为经济、科技、农业现代化与生态环境的协调发展提供科学依据。美国经济学家Grossman等在1995年最早提出经济和环境之间的关系[1],在经济学家Kuznets于1955年提出“库兹涅茨曲线”的基础上提出了“环境库兹涅茨曲线”假说,表明环境质量和经济增长之间有着倒“U”形关系,即随着经济的增长,环境污染会随之增加,而到了某一拐点,随着经济的持续增长,环境污染处于下降状态。Mingworth最先提出使用物理学中容量耦合系数理论建立耦合度模型,并对经济增长、生态环境和科技进行了测算,发现科技进步有利于生态环境的保护[2]。国内学者对于经济、科技、农业现代化与生态环境进行了研究,在内容方面,杨武等构建科技创新和经济发展的耦合模型,分析两者之间的相互作用,发现科技创新与经济增长的协同发展对经济产出有重要作用[3];何宜庆等对中部六省农业现代化与经济发展运用耦合度模型进行测算分析,发现农业现代化与区域经济基本协调发展[4];姜磊等从经济、城市、社会、环境4个方面对长江中游城市群进行耦合度空间差异分析,发现城市之间耦合度差异逐年减小[5];牛敏杰等从经济、资源、生态、科技4个方面进行评价和空间差异分析,进而确定农业现代化发展的方向[6];董明涛对我国31个省份的科技创新资源配置与农业现代化的协调发展进行测算,发现各省份的协调度存在明显的区域分布,存在东、中、西地区递减的状态[7];张荣天等运用改进的熵值法对泛长三角地区的经济发展与生态环境进行耦合协调分析[8];吴丹等构建科技-经济-生态系统协调度评价指标体系,采用灰色关联分析法、投影寻踪法和协调度模型,综合评价我国不同时期科技-经济-生态系统的综合发展水平[9]。在研究方法和模型上,多采用函数协调度[10]、灰色GM(1.1)模型[11]、耦合协调度模型[12]、模糊隶属函数[13]等模型。通过文献梳理,发现在研究内容上侧重于经济和生态系统、经济和科技系统或是单一系统的研究,缺乏在独立分析单个子系统的基础上对4个系统进行综合协调分析,指标细化程度不足;在方法模型上,缺乏将模型与地理信息系统(GIS)技术相结合进行经济、科技、农业现代化与生态环境4个系统协调发展的空间差异分析。因此,本研究在已有成果的基础上,基于科学性、代表性、数据的可获得性等原则,参考文献[14-16]构建经济、科技、农业现代化与生态环境四大系统的综合评价指标体系(表1)。运用综合评价方法测算出30个省域经济、科技、农业现代化与生态环境4个系统的综合得分,再采用耦合度模型测度出4个系统的协调发展度,分析我国30个省域经济、科技、农业现代化与生态环境4个系统协调发展的空间分布特征,进而提出我国不同区域经济、科技、农业现代化与生态环境协调发展的建议,以期为我国区域发展提供科学依据。

表1 经济-科技-农业现代化-生态环境评价指标

1 指标体系与耦合模型

1.1 数据来源与指标体系的构建

本研究选取2006—2015年全国30个省域(不含西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾),数据主要来源于2007—2016年《中国统计年鉴》《中国区域统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国科技统计年鉴》及各省域统计年鉴等,个别缺失的数据使用插值法补齐。

1.2 数据标准化与权重

首先,由于各个指标的单位不统一,因此在进行计算前须要对其进行标准化处理,把指标的绝对值计算处理为相对值,由于正向指标和负向指标数值代表的含义不同,因此对于正负指标用不同的算法进行数据标准化处理,公式如下:

(1)

式中:xij′表示标准化值;xij表示第i地区第j项指标值;max(xij) 表示第i地区第j项指标值中的最大值;min(xij)表示第i地区第j项指标值中的最小值。

其次,计算第j项指标下i地区指标值的比重yij,公式如下:

(2)

由此可以建立1个指标值的比重矩阵Y={yij}m×n。

再次,计算第j项指标的熵值ej和效用值dj,公式如下:

(3)

dj=1-ej。

(4)

最后,计算第j项指标的权重wj,公式如下:

(5)

1.3 发展度模型

得出权重后,便可以计算2006—2015年30个省域4个系统的综合得分值,公式如下:

(6)

1.4 耦合度模型

(7)

式中:C表示耦合度,0≤C≤1,当耦合度越高,越接近1时,表示耦合程度越好,耦合度为0时,表示系统之间无关联。

2 实证分析

2.1 各系统的空间分布分析

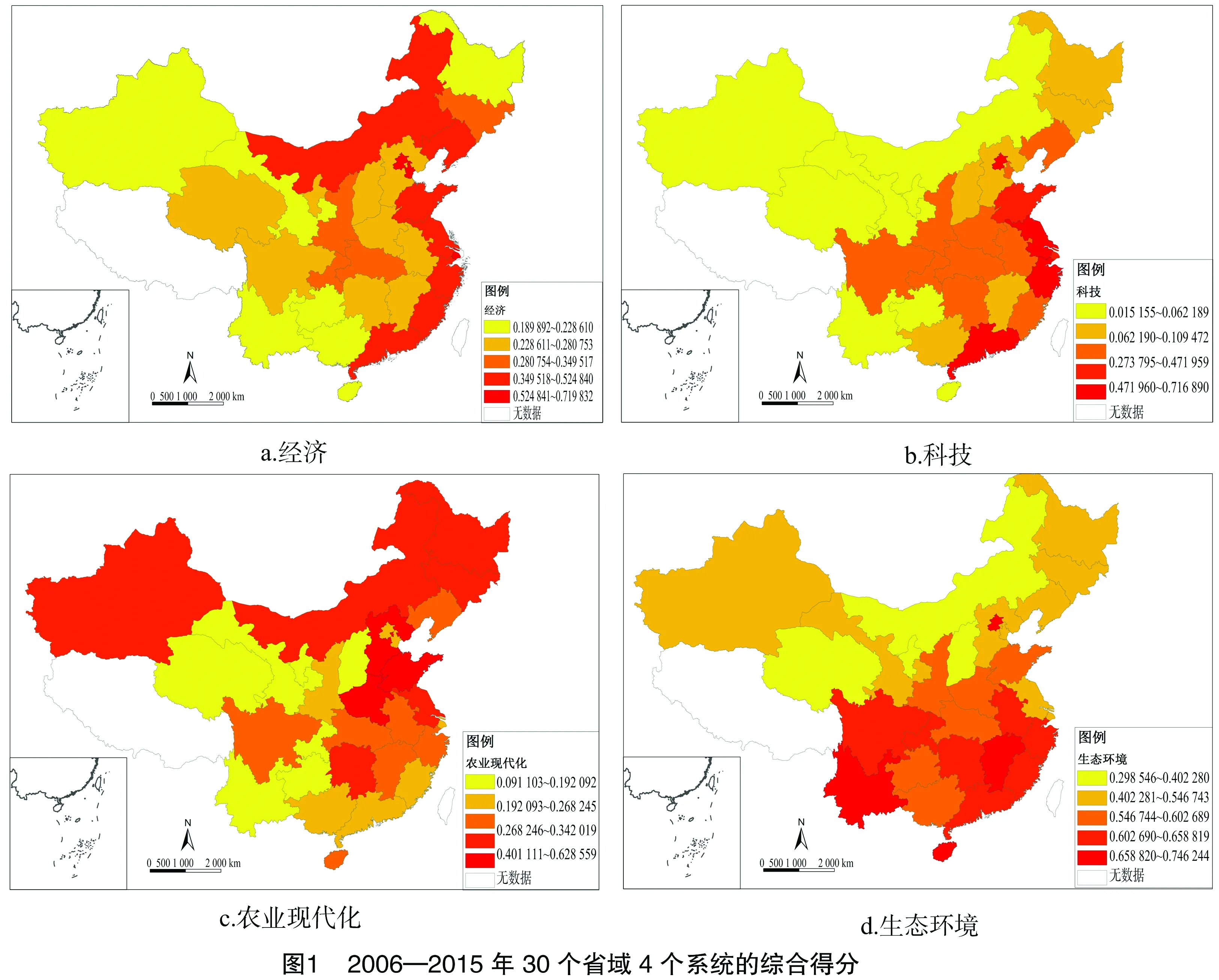

取2006—2015年30个省域每个系统综合得分的均值制作GIS空间分布图(图1)。

经济发展和科技2个系统在空间发展水平上相似,皮尔逊相关性检验也表明这2个系统呈正向相关关系。从经济发展水平分布来看,经济发展水平较高的省域分布在华东、华北地区;经济发展水平落后的区域主要集中在西北、西南等远离经济发达中心的省域,符合区域经济发展地域分布。经济发展在空间分布上呈现由经济发达区域向四周发散的现象,莫兰指数检验也表明存在明显的空间自相关关系。科技发展水平最高的是广东省,其次主要分布在华东、华北地区,科技发展水平落后的西南、西北地区也属于经济落后地区,与其经济发展水平同步。可见科技与经济深度融合,科技已成为经济发展的第一动力,经济水平的提高是科技发展的基础,反之,科技水平的提升也带动着经济水平的不断上升。

从农业现代化发展水平来看,高发展水平的山东、河北、河南、湖南、新疆等省域都是我国的农业大省,与经济发展水平不一致;较高发展水平的东北、长江中下游大部分地区农业现代化发展呈现出连片分布的演进态势,与经济发展基本保持同步;而发展水平较低的青海、贵州、重庆、甘肃等省域由于自然地理条件复杂多变,农业现代化发展水平相对落后,与经济发展水平极不匹配。

从生态环境发展水平来看,西北地区仍为生态环境发展过程中的“重灾区”,其余各省域生态环境发展水平在空间上表现为随机分布,经济发展高水平的地区中只有北京市属于生态环境优良的地区;然而,经济发展落后的海南省、四川省等则属于生态环境发展较好的地区。

2.2 各系统之间的差异分析

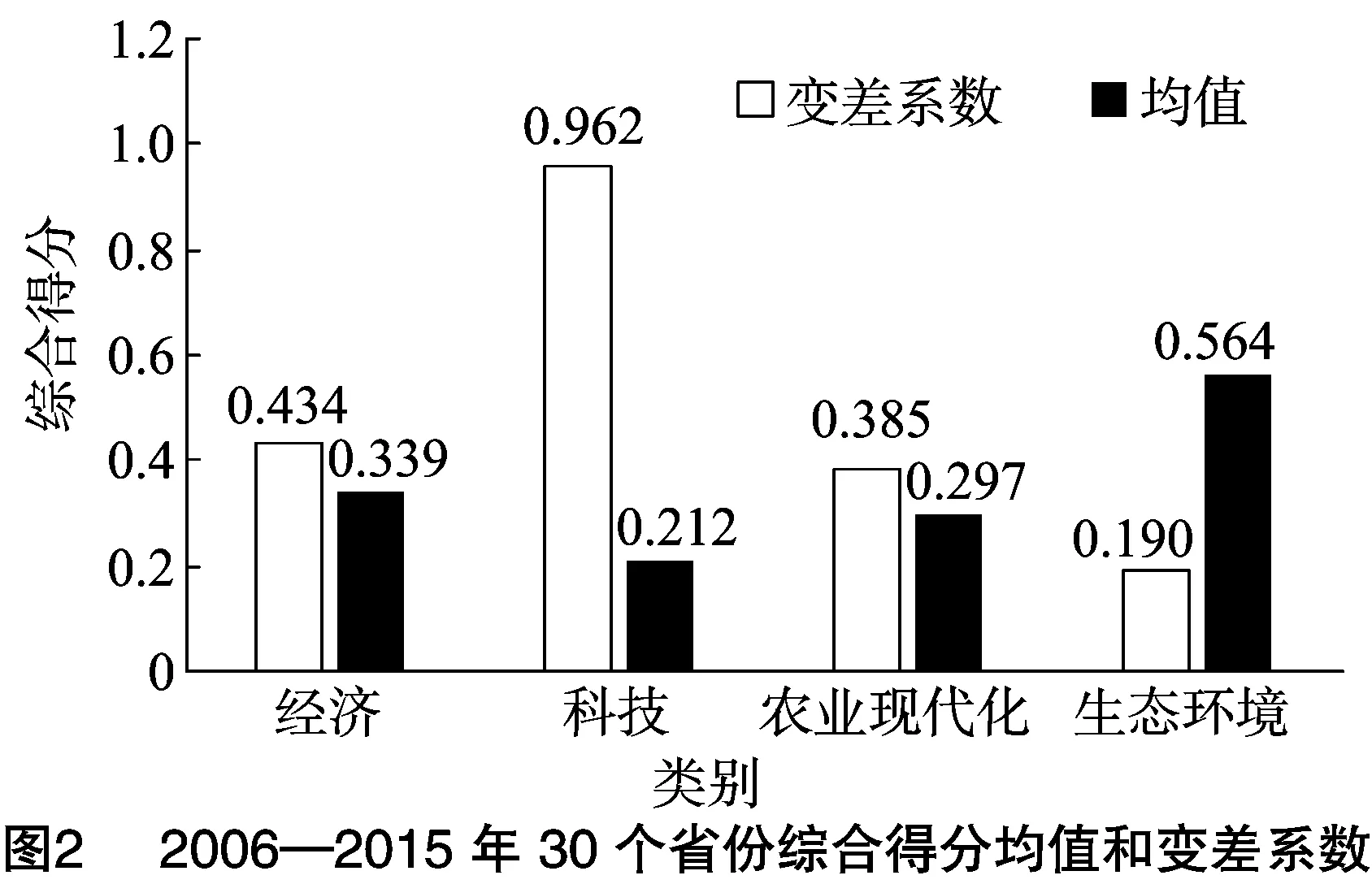

2006—2015年我国30个省域经济、科技、农业现代化、生态环境综合得分均值和变差系数见图2。

从30个省域的综合得分均值来看,4个系统中生态环境系统的综合得分最高,为0.564,经济、科技、农业现代化的综合得分较低,在0.212~0.339之间,总体来说,经济、科技、农业现代化的发展处在较低水平。从变差系数来看,4个系统中生态环境系统的变差系数最小,为0.190,说明各省域之间生态环境发展水平差异不大,较高的均值也表明各省域的生态环境处于良好的发展状态;其余3个系统的变差系数在 0.385~0.962之间,科技系统变差系数最大,说明各省域之间科技发展水平差异明显。

2.3 耦合度的空间分布

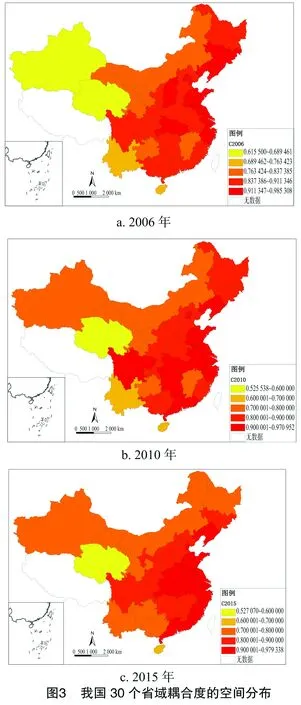

2006、2010、2015年我国30个省域经济、科技、农业现代化、生态环境耦合度的空间分布见图3。

由图3可知,全国区域耦合程度差异十分明显,高耦合度区域集中分布在华东地区大部、华北地区的北京市、天津市及东北地区的辽宁省,属于协调发展程度较高的地区,与经济发展水平分布基本吻合; 低耦合度区域主要分布于西北地区及

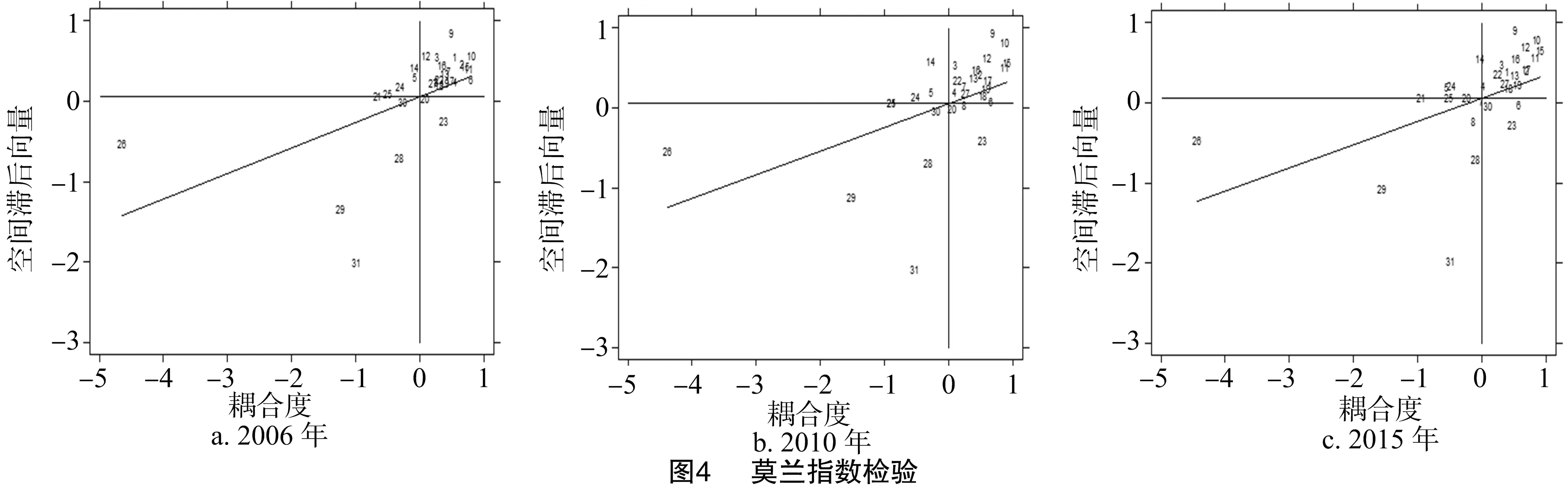

西南的云贵等经济水平落后但生态环境较好的地区。从2006—2015年30个省域的动态变化看,山东省、浙江省、江苏省的耦合度一直处于最优水平,且山东省处于不断上升状态;安徽、河南、湖北、广东、甘肃、宁夏、新疆等省域从总体上看耦合度水平处于上升态势,青海省耦合度一直处于最低水平且一直为下降状态,其余地区耦合度水平在波动中下降。各地区耦合度空间分布存在差异的原因可能是华东、华北等地均处于经济发达区域,在地理位置、经济条件、科技发展方面都优于西北、西南地区,但生态环境方面经济发展水平较高的华东、华北地区中只有北京市属于生态环境优良的地区;相反经济发展落后的海南省、四川省等生态环境发展较好;农业现代化方面,发展水平较高的山东、河北、河南、湖南、新疆等省域经济不能达到与之相匹配的发展水平;发展水平较低的青海、贵州、重庆、甘肃等地由于自然地理条件复杂多变,农业现代化发展水平相对落后,与经济发展水平不相匹配,导致各地区的耦合度空间分布存在较大差异。本研究还对我国30个省域的耦合度进行了Moran’s I指数检验,由空间自相关可知,Moran’s I>0,各地区耦合度空间分布呈现正自相关,越接近1,自相关性越强;Moran’s I<0,则各地区耦合度空间分布呈现负自相关,越接近-1,负自相关性越强;Moran’s I值接近0时,耦合度空间分布不存在自相关,表现为随机分布。经检验,Moran’s I值在0.289~0.318之间波动,发现存在明显的正向空间交互影响,耦合度的分布并不完全处于随机状态,而是受相近空间地区的行为影响,在空间上呈现出集聚现象(图4)。

2.4 耦合度年际变化分析

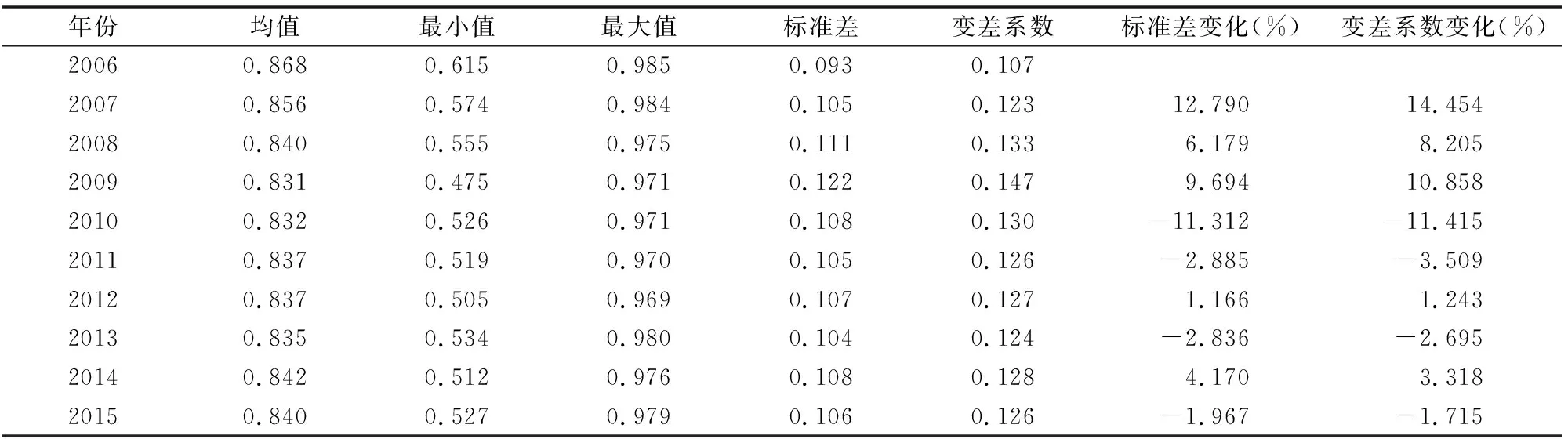

2006—2015年30个省域耦合度的均值、最小值、最大值、标准差、变差系数见表2。

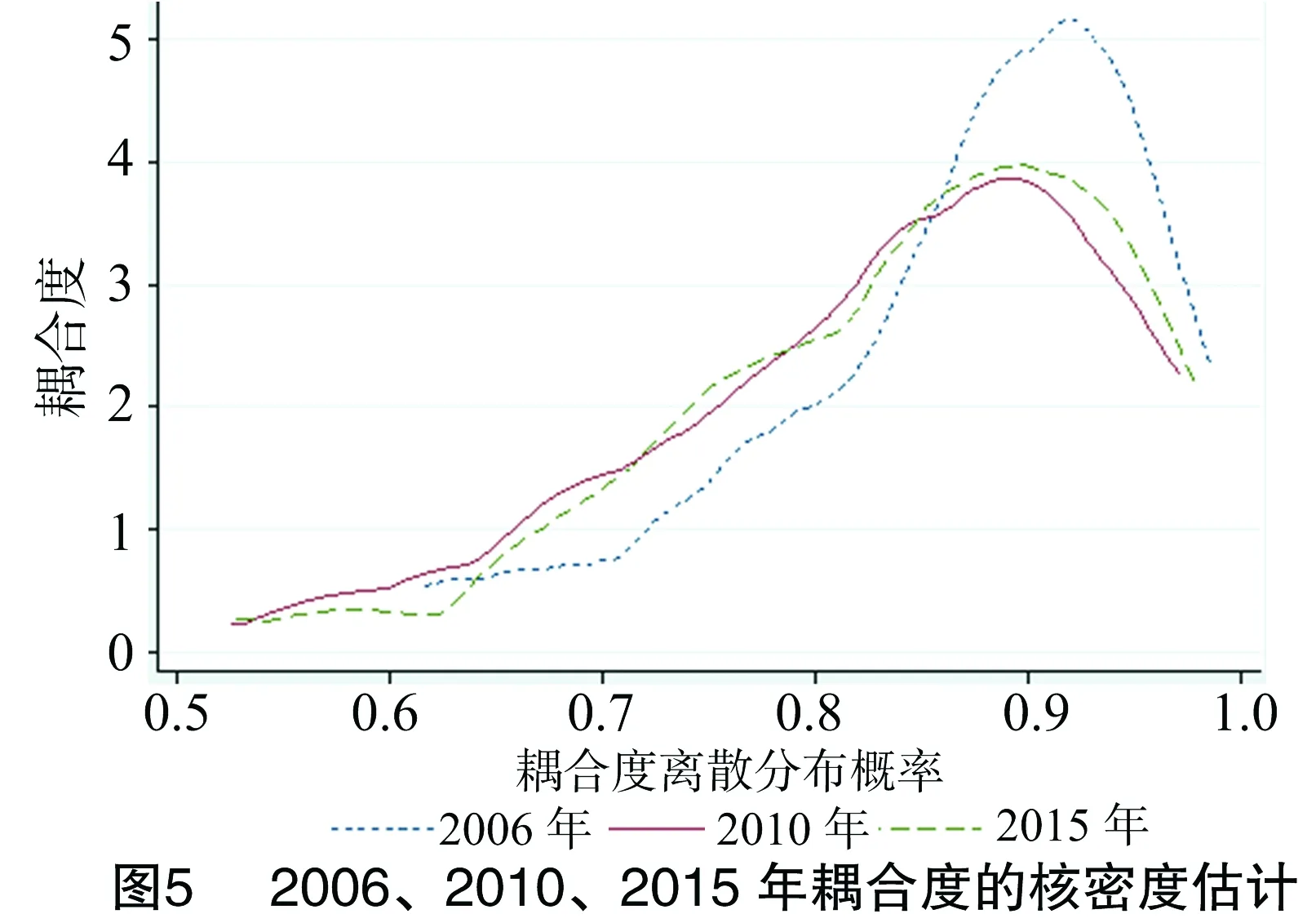

从总体趋势看,2006—2015年30个省域的耦合度均值、最大值和最小值在2006—2009年处于下降状态,2010年开始不断处于上升状态,说明耦合度从2010年开始在不断改善。变差系数和标准差目的在于反映30个省域之间耦合度的差异,2006—2009年标准差和变差系数均在不断上升,但标准差和变差系数变化率在不断下降且波动幅度也在减小;2010—2015年标准差和变差系数趋于稳定,标准差和变差系数变化率波动幅度也逐渐处于下降趋势,说明各省域之间耦合度差异逐渐减小,但标准差和变差系数只能简单地反映各省域间的总体差异,因此,本研究采用核密度估计来更进一步分析30个省域耦合度的动态演变规律(图5)。

从总体趋势看,2006—2015年核密度曲线先下降后上升,表明全国30个省域的耦合度呈现先下降后上升的趋势。2006—2010年核密度曲线向左向下移动且有变宽的趋势,说明在此期间全国30个省域的耦合度在下降,且区域之间的差异在增加;2010—2015年核密度曲线开始向右向上移动,且有变窄的趋势,表明全国30个省域的耦合度开始随着时间的推移慢慢提高,区域间的差异也在逐渐减小。

表2 30个省域耦合度的描述性统计

3 结论与建议

本研究就我国30个省域建立区域经济-科技-农业现代化-生态环境综合评价指标体系,运用综合评价方法测算出30个省域经济、科技、农业现代化、生态环境等4个系统的综合得分,再采用耦合度模型测度出4个系统的协调发展度,分析我国30个省域经济、科技、农业现代化、生态环境等4个系统协调发展的空间分布特征,得出以下结论与启示。

3.1 结论

3.1.1 从综合发展水平看 经济和科技2个系统的综合发展水平在空间分布上相似,科技发展水平与其经济发展水平同步,且经相关性检验也发现2个系统间呈正向相关关系,由此也可见科技是经济发展的第一动力,经济也是科技发展的基础,两者间有着互相促进的作用;从农业现代化发展水平来看,高发展水平的农业大省其农业现代化发展水平与经济发展水平不一致;农业现代化发展水平与自然地理条件也有关,由于自然地理条件复杂多变,青海省、贵州省、重庆市、甘肃省等农业现代化发展水平相对落后,除重庆市经济发展水平较高之外,其余省域与经济发展水平较一致。从生态环境发展水平来看,各省域生态环境发展水平在空间上表现为随机分布,经济发展高水平的地区中只有北京市属于生态环境优良的地区;然而,经济发展落后的海南省、四川省等则属于生态环境发展较好地区。

3.1.2 从耦合度的空间分布看 高耦合度区域集中分布在东部沿海一些经济发展水平较好的地区;低耦合度区域主要分布于西北地区及西南的云贵等经济水平落后但生态环境较好的地区,因此,这些地区在今后的经济发展中要注重生态环境的保持。从时间跨度上看,2006—2015年高耦合度地区分布没有发生较大变化,主要以山东省、江苏省、浙江省、湖北省、辽宁省、广东省、上海市为中心,向西部地区辐射,耦合度总体呈现东部沿海>中部>东北>西南>西北。总体上看,安徽、河南、湖北、广东、甘肃、宁夏、新疆等省域的耦合度逐年上升,尤其是新疆维吾尔自治区、甘肃省、宁夏回族自治区,虽然一直处于低耦合度地区,但耦合度一直处在上升状态;其余地区耦合度水平在波动中下降。

3.2 建议

3.2.1 提高各个系统的综合发展水平,加强系统间的相互作用 综上分析可知,农业现代化和生态环境发展与经济科技发展极不匹配,因此,一是要在经济发展过程中注意对环境的保护,不能以牺牲环境为代价发展经济,坚定不移地发展创新、协调、绿色的新理念,加大环境保护力度,将绿色产业融入经济发展全过程。二是要提高农业现代化水平:首先,增强农产品安全保障能力,加强农村服务业发展水平,推进农村一二三产业融合发展;其次,构建农业现代化经营体系,促进农业适度规模经营,培育新型经营主体,健全农业基础设施和社会服务化体系;最后,推进农业技术装备和信息化水平,加强农业科技自主创新,发展现代种业,加强农业培训,提高农民知识水平,推进农业大数据应用,完善农业保障制度,促进农民增收,实现农业可持续发展。

3.2.2 优化区域间发展战略 遵循差异化原则,对不同发展水平的区域采取不同的发展战略,提升区域整体协调性,充分发挥中西部地区的资源优势及东部地区区位优势的带动作用,从而改善区域间的发展不均衡,有利于缩小区域间的差异,使我国各个区域平衡、协调发展;对不同优势地区制定不同的发展政策,从源头上转变经济发展方式,加大力度优化各个系统的发展水平,从而提高经济-科技-农业现代化-生态环境的耦合度。