基于质量成本的会计师事务所发展机制及策略分析

2018-12-19冯毅

冯 毅

经过改革开放40年的发展,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,注册会计师行业需要顺势而为,实现行业高质量发展,更好发挥职能作用,更好服务新时代国家建设,更好服务推动经济高质量发展,巩固提升行业在市场经济中的地位。但目前在会计师事务所层面,事务所治理体系不健全、质量控制体系存在诸多薄弱环节、不正当低价竞争行为没有得到根本解决,一直制约着行业的高质量发展。事务所作为服务市场、企业化经营的市场主体,利益机制是事务所管理决策的主要决定力量。本文旨在通过质量成本分析为切入点,从利益驱动角度分析事务所发展动力、机制,提出推动事务所高质量发展的策略。

一、成本性态、质量成本及专业服务业质量成本

商业活动中人们进行生产经营活动或达到一定的目的,就必须耗费一定的资源,其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本。随着商品经济的发展,成本概念的内涵和外延也不断地变化发展,出现了不同的学说。其中,管理会计以“不同目的,不同成本”为思想基础建立成本概念。根据管理会计决策成本理论,不同管理会计方法对应着不同的成本性态分析和划分标准(欧阳清,1998)。比如,按照成本与产量的依存关系,可将成本分为固定成本、变动成本和半变动成本;按照成本差异的性质,可将成本分为差量成本、边际成本等。

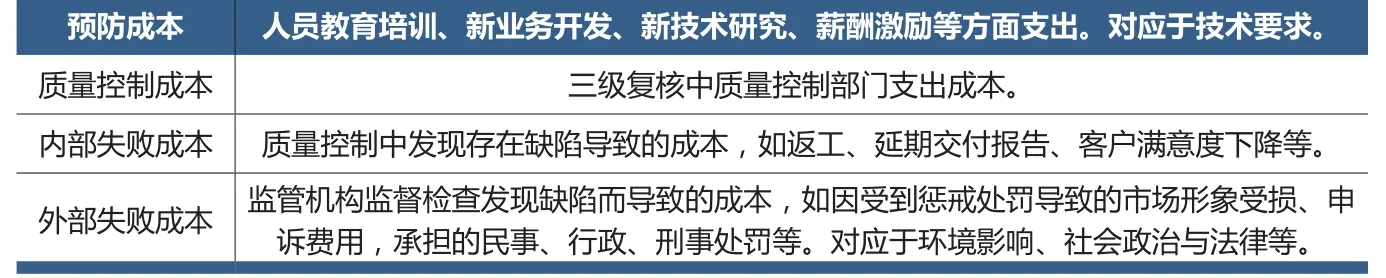

1956年,A.V.菲根鲍姆提出了质量成本概念(为了确保产品或服务满足规定要求所发生的费用以及没有满足规定要求而引起的损失,是企业总成本的一个组成部分),并将质量成本分为自愿成本和不自愿成本。自愿成本包括预防成本、鉴定成本;不自愿成本包括内部损失成本、外部损失成本(表1)。他认为自愿成本与不自愿成本之间存在此消彼长的关系,理论上存在着总体成本最小的均衡点。

20世纪80年代以来,全球产业结构在总体上呈现出从“工业型经济”向“服务型经济”的重大转变,知识密集型专业服务业更是高速增长。20 世纪八九十年代,费克特库蒂、德鲁克、克拉克、勒文达尔等世界著名经济学、管理学大师,以及联合国跨国公司中心、世界贸易组织服务部门等机构,开始关注专业服务业(professional service)的研究(谭崇台,1993;帕特里克,2002),专业服务业的质量成本也开始进入研究视野。

专业服务通常被定义为拥有专业或专门知识、技能和责任的专家,按照客户的需求,借助专业的评估或诊断进行方案设计,找到合适的解决方法,为客户提供具有针对性的建议、方案等一系列的专业服务。专业服务业具有强烈客户导向性、高度交互性和客户相关性,对客户企业的发展起着前瞻性、领导性和驱动者的作用,成为客户价值创造的重要 “增长极”(Lowendahl,2005;马克,2000)。

专业服务业不同于制造业的鲜明特点,决定了专业服务业与制造业的质量成本相通但又大有不同,二者的主要差异一是专业服务业人工成本、智力成本占经营成本的比例更大,人工成本无法返工或再生;二是鉴定成本不同,专业服务业更侧重于从用户使用感官来评判服务质量,认为质量是“特定的产品使消费者的要求得到满足的程度”,即通过将实际生产的产品与用户期望的偏离程度的相对比较来定义质量(陈运涛,2008;戴明,2014);三是专业服务业的失误会直接导致公司客户流失,造成对市场的破坏,专业服务业的外部损失成本更高(美国管理会计师协会,2013)。

二、会计师事务所质量成本构成

根据世界贸易组织服务部门对专业服务业的界定和我国国民经济行业分类,注册会计师、律师、建筑师、评估师、咨询师、设计师、医师、工程造价等行业属于专业服务业,是现代高端服务业重要组成部分。注册会计师行业作为专业服务,既具有专业服务业的一般特征,也有自己的行业特性。

注册会计师执业需要遵守一系列行为规范、专业标准和职业道德守则。会计师事务所内部应针对职业道德规范、客户关系和具体业务的接受与保持、人力资源、业务执行、业务工作底稿和监控等制定政策和程序,建立健全执业质量控制体系并保持其有效性,保证一系列执业质量要求落地。

由于服务的公共产品属性,注册会计师执业有着严格的外部监管,行业协会对证券资格事务所实施三年一轮回、非证券事务所五年一轮回的执业质量检查,财政、证券等部门对注册会计师执业实施行政监管。相对于其他专业服务业,注册会计师行业面临较高的外部监管压力。

从内部质量控制和外部监管来看,会计师事务所的质量成本包括预防成本、质量控制成本、内部损失成本、外部损失成本。其中质量控制成本对应质量成本理论中的“鉴定成本”;内部损失成本、外部损失成本只是一种潜在的或有损失,并非必须支付,但是它客观存在,构成事务所质量成本的现实内容。会计师事务所质量成本的各组成部分及其内涵可概括如表2。

三、会计师事务所质量成本现状分析

当前,国内会计师事务质量成本结构不合理,自愿成本与不自愿成本失衡,总体成本优化空间较大。

从预防成本看,事务所对预防成本投入明显不足。除少数大型事务所外,中小型事务所较少建立专门的培训体系。新业务开发、新技术研究方面,大型事务所也很少像国际会计公司一样设立专门研发机构,进行社会需求调研、经济形势评估预判和专业技术研发,以提高服务产品质量。事务所对执业人员的薪酬激励基本上与投入的时间、承做项目数量、签字费、项目回款情况等挂钩,是侧重劳动投入和直接成本导向型的激励机制,而不是倾向质量导向、智力导向的激励机制。事务所从业人员在工作中对成长、物质、文化上的获得感普遍较低。

从质量控制成本看,事务所对质量控制成本存在着认识上的缺陷,投入不足、缺乏核心技术支撑。在注协每五年一个轮回的会计师事务所执业质量检查中发现,一些事务所还没有建立实施全面质量控制体系,往往只是建立专门部门负责项目质量控制复核,质量控制体系建设仅仅体现在组织设置层面,体现在合规性复核。较少事务所能结合自身实际开发应用新的技术体系,在质量控制这一核心业务环节形成自身核心竞争力。

表2 会计师事务所质量成本构成

从内部损失成本来看,事务所内部损失成本很少发生,瑕疵产品常常直接进入市场。事务所的人员组成大致可以分为三类:承揽业务人员、承做业务人员、质量控制人员。在质量控制体系中,这三类人本应相互制衡、共同促进服务产品质量的提升。但实际工作中,承揽人通常是股东/合伙人, 是拥有市场的人,他们在事务所拥有绝对的话语权,业务承做人、质量控制人员通常独立性较低。在出现质量意见分歧和激烈博弈对抗中,会出现质量屈服于市场的情形,瑕疵产品直接进入市场。北京注册会计师协会针对北京地区2742家企业的调研显示:企业购买会计师事务所服务的主要动因是法定要求,而不是自身经营管理的需要。近1/3的企业认为事务所的服务质量一般或者较差。5%的企业认为事务所提供的服务对企业没有帮助,65%企业认为事务所服务质量亟需改进, 50%企业认为事务所的收费高低与服务质量之间没有直接关系。这些情况说明,事务所服务产品“设计质量”与用户期望的“符合质量”存在着差距。这也从一个方面反映出,虽然提供的服务产品存在质量缺陷,事务所却仍可持续不断提供服务,事务所内部损失的情形较少发生,几乎无需为此支付显性的内部失败成本。

从外部损失成本看,事务所的外部损失成本主要是民事责任风险、行政责任风险、刑事责任风险等诉讼风险以及行业惩戒风险。结合近年实践,国内事务所实际发生的外部损失成本主要是较少发生的行政处罚和行业惩戒损失(近年来证监部门对证券资格事务所的行政监管政策有所改变),并且行政处罚和行业惩戒存在“重师轻所”倾向。“重师轻所”的责任追究机制,使得事务所负责人(主要施为主体)与签字注册会计师(主要承责主体)之间缺乏有效的利益捆绑机制,对作为施为主体的事务所负责人约束不够显著,对激励其提高服务质量的效果不够明显。

此外,事务所对审计失败较少承担民事赔偿责任,事务所及其股东/合伙人为此支付成本难以显性化。外部损失成本低,外部监管震慑作用不够显著。在这一状态下,股东/合伙人的商人动机更易于突显,以获取利润最大化为取向,行为短期化特点明显,低价竞争、低成本运营、大量挤压质量控制成本,部分市场出现劣币驱逐良币现象。

四、推进会计师事务所高质量发展策略分析

国际会计师联合会研究报告认为,加强对审计师的外部监管,是审计质量得以改善的重要原因之一。在发达国家,因外部诉讼带来的外部损失成本非常高昂,因庭外和解而支付的赔偿金额动辄数亿美元。高昂外部损失成本使得国际会计公司主动在自愿成本与非自愿成本之间寻找最佳均衡点,更愿意加大自愿成本的投入,以将非自愿成本降低到可接受范围之内。这样的机制带来的良性结果是,在事务所内外两个方面形成行业较高的进入门槛,形成行业保护机制,促进行业健康发展。

如上所述,目前,我国会计师事务所非自愿成本较低甚至为零,没有类似国外的高昂外部损失成本推动,事务所加大自愿成本投入的意愿不强,甚至非理性消减自愿成本支出,为低价竞争提供支撑。因此,推进我国注册会计师行业高质量发展,应从加强监管入手,强化非自愿成本压力,倒逼事务所增加自愿成本支出,实现质量成本的优化,厚植行业发展动力。

一是提高事务所外部损失成本压力。逐步完善外部监管制度,推动完善监管政策和配套措施,加大监管处罚的力度,突出行政处罚的市场影响力。改变“重师轻所”的追责机制,完善事务所与签字注册会计师之间有效的利益捆绑机制,加大对事务所及其负责人(主要施为主体)的责任追究,强化追责预期对事务所及其负责人、签字注册会计师的共同约束力。推动建立健全民事责任赔偿机制及相关配套制度,将民事追责、担责机制实质性运作起来,大幅度提高事务所外部损失成本,倒逼事务所增加自愿成本投入,完善业务质量控制体系,提升服务产品质量。

二是落实事务所内部损失成本。优化事务所内部治理结构、明确质量控制部门的独立性和权威性,赋予质量控制部门“否决权”,不让瑕疵产品流入市场,同步增加事务所项目组、合伙人内部损失成本,激励业务承做人员通过理念创新、科学管理、提高质量,主动防范业务质量不合格、被质量控制部门否决的现象,从而降低成本、增加效益。

三是引导事务所优化自愿成本。以非自愿成本的增加及预期的强化,推动事务所树立质量成本理念,增加自愿成本投入,以长远的战略眼光,在人才开发、技术开发和新产品的研发等方面投入足够的资金,形成核心竞争能力,以保持和发展事务所的长期竞争优势。引导事务所结合自身实际优化质量成本结构,找到自愿成本与非自愿成本最佳均衡点,以最大限度降低质量总成本,释放管理红利。在法定业务的政策壁垒基础上,构建技术、人力资源、管理等综合因素组成的行业高壁垒,形成自我保护机制。

四是科学设计事务所分配体系。推行股东/合伙人承揽、承做一体化运行模式,实行终身追责担责制,破解股东/合伙人追求利益最大化的取向和短期行为,牢固树立专业人士思维。完善事务所进入退出机制,给予合伙人有序退出以确定的利益保障,免去合伙人经济上的后顾之忧。