MR、CT检查对强直性脊柱炎髋关节病变的诊断价值对比分析

2018-12-14王宇翔

王宇翔

在强制性脊柱炎患者中,约有33.3%的几率会发生髋关节病变,早期为单侧病变,随着病情发展会呈现出双侧病变。患者表现为行走、站立时严重的疼痛,甚至肌肉萎缩、关节功能减退、瘫痪等[1]。所以及早的确诊,对于及早的治疗有着重大意义。临床中可以通过CT、MR等影像学检查来诊断,本院为了对比两种诊断的准确性,展开了本次研究,现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 本次研究对象为本院2017年3月~2018年5月收治的62例强直性脊柱炎髋关节病变患者,其中男35例,女27例,年龄最小 23 岁 ,最大 49 岁 ,平均年龄 (38.6±3.4)岁;病程3个月~7年,平均病程(4.2±1.4)年。

1. 2 方法 所有患者均进行MR和CT检查。

1. 2. 1 MR检查 所用仪器为飞利浦Achieva 1.5T磁共振扫描仪。检查时患者保持平躺体位,对两侧髋关节进行不同序列、不同层次的扫描,冠状位矩阵为232×380,层间距为0.5 mm,层厚为 4.5 mm,横断位矩阵为 252×323,层间距为1 mm,层厚为 5 mm。T1WI序列 :TR/TE 为 2300/30 ms,T2WI序列:TR/TE为4818/100 ms。之后再进行增强扫描,对比剂注入速度为 1.0 ml/s。

1. 2. 2 CT检查 所用仪器为美国GE64排螺旋CT扫描仪,参数设置 :电流 150~350 mA,电压 120 kV,矩阵 256×256,准直 0.5 mm,螺距 0.828,准直器 20,视野 large400,扫描层厚1 mm,重建层厚 5 mm。检查时患者保持平躺体位 ,双腿自然分开,扫描区域从髂嵴到两侧股骨小转子下1 cm位置。

1. 3 观察指标 比较MR、CT检查的诊断结果,包括影像学表现及髋关节病变的检出情况。

1. 4 统计学方法 采用SPSS21.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

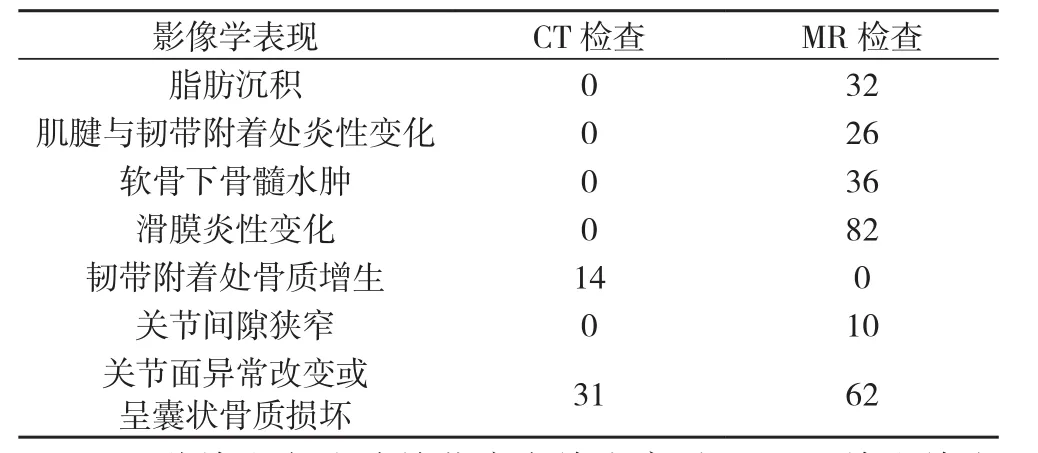

2. 1 两种检查方法的影像学表现情况分析 62例患者经过病理检查最终共确诊102处髋关节病变。CT检查检出14处髋关节有韧带附着处骨质增生,31处关节面异常改变或呈囊状骨质损坏;MR检查检出32处脂肪沉积、26处肌腱与韧带附着处炎性变化、36处软骨下骨髓水肿、82处滑膜炎性变化、10处关节间隙狭窄、62处关节面异常改变或呈囊状骨质损坏。见表1。

表1 两种检查方法的影像学表现情况分析(处)

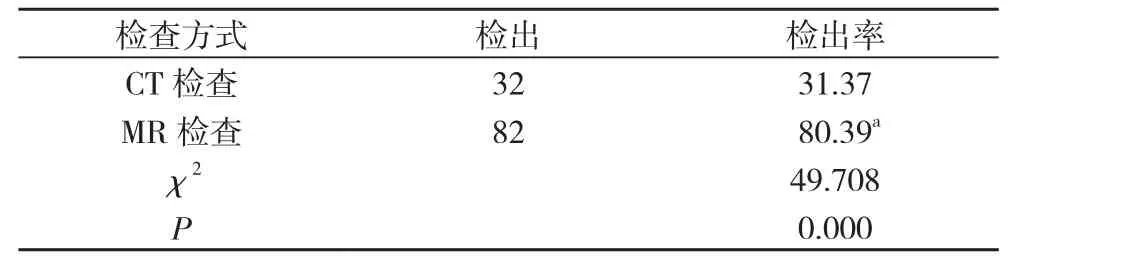

2. 2 两种检查方法髋关节病变检出率对比 CT检查检出32处髋关节病变,检出率为31.37%;MR检查检出82处髋关节病变,检出率为80.39%。MR检查髋关节病变检出率高于CT检查,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两种检查方法髋关节病变检出率对比(处,%,n=102)

3 讨论

强直性脊柱炎的病发与遗传、免疫疾病有着一定的关系,在青年人中存在较多的患病者,此病病程漫长,病情发作时呈现出腰背疼痛、关节僵硬等症状[2]。随着病情的发展,会累及周边关节,髋关节病变就是其一,早期多为急性炎症,病情加重后会使骨骼结构发生变化,有着较高的致残危险[3-5]。因此要尽早确诊、尽早治疗。CT和MR均是强直性脊柱炎髋关节病变的常用诊断方式,但是有着不同的优缺点。

本次研究中,62例患者经过病理检查最终共确诊102处髋关节病变。CT检查检出14处髋关节有韧带附着处骨质增生,31处关节面异常改变或呈囊状骨质损坏;MR检查检出32处脂肪沉积、26处肌腱与韧带附着处炎性变化、36处软骨下骨髓水肿、82处滑膜炎性变化、10处关节间隙狭窄、62处关节面异常改变或呈囊状骨质损坏。CT检查检出32处髋关节病变,检出率为31.37%;MR检查检出82处髋关节病变,检出率为80.39%。MR检查髋关节病变检出率高于CT检查,差异具有统计学意义(P<0.05)。在CT检查中对骨小梁的结构能够清晰显示,同时还能诊断出韧带附着处骨质增生、关节面异常改变或呈囊状骨质损坏,但是针对软组织的病变无法准确辨别,不利于急性炎症的诊出。而MR通过不同层次、不同序列的扫描,能够诊断出急性炎症,如果患者有滑膜炎,还能显示出关节囊积液。另外,通过增强扫描T1WI能够表现出强化的滑膜[6-11]。如果是骨髓水肿,病变位置会呈现高信号,肌腱与韧带附着处炎性的MR表现与骨髓水肿相一致[12-16]。

综上所述,针对强直性脊柱炎髋关节病变的诊断,MR检查不仅能诊断出骨骼结构变化,还能够准确诊断早期的软骨、肌腱病变以及急性炎症,与CT检查相比较,诊断检出率更高,具有较高的诊断应用价值。