乌镇戏变

2018-12-13孔令君

八十多岁的桐乡花鼓戏艺人屈娟如,描眉画眼,以小生的扮相登上了乌镇的古戏台,咿呀凄婉地唱一段男女相会的故事。

台下游人如织,可本地人若不是仔细留神也一时听不懂,何况外乡人。于是大多数人不过驻足片刻,可就这一瞥一听,也都品出些若有若无的传统味道。这“味道”便是乌镇的某种成功——来乌镇看的不仅是水乡传统建筑物,更有历史文化的生命力。

屈娟如知道乌镇戏剧节,可她从没去看过。她自认“看不懂”,只依旧当好自己省级非物质文化遗产传承人的角色,每天雷打不动地登上乌镇东栅的古戏台唱戏。

她的戏,和年轻人的戏之间,看似属于不同的“年代”、处于不同的“时空”,可传统与现代之间,总有切不断的丝丝缕缕,在江南古镇的白墙乌瓦小桥流水中,牵着新一代乡镇青年拾起属于的文化自信。

本土与隔阂

当时51岁的邱立红也想不到,会突然冒出一位90后徒弟。

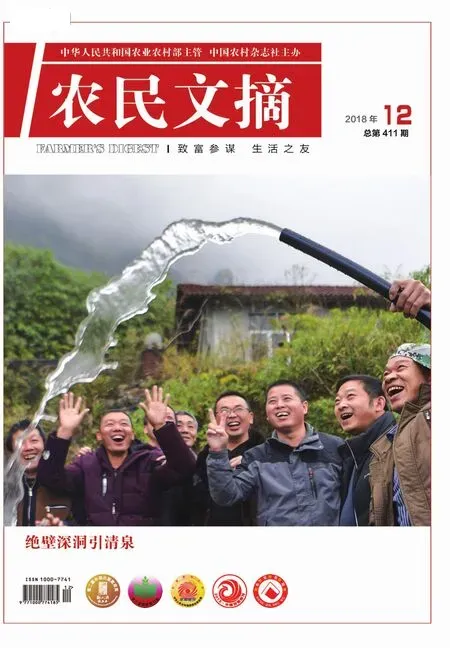

乌青剧社表演中

他每年农闲时都会去桐乡的农村演出,虽然也能搞个百来场,可观众几乎全是老头老太。三跳这项桐乡传统的民间曲艺,传说是京杭大运河上的纤夫们,劈了纤板做道具,边敲边唱的“纤板书”,讲的多是劝人为善或是忠孝礼义的古事,不少年轻人并不爱听。但或许终究是受了乌镇戏剧节的些许触动,2016年当吕安迪经人介绍、上门拜师,说是想融合三跳和话剧时,邱立红很快就答应了。

二十多岁的桐乡小伙吕安迪高兴坏了:他终于有了回家打拼的机会。多少年来,科班学表演的青年绝大多数要留在大城市,才能继续自己的演艺梦。若要回桐乡,出路寥寥无几,要么去桐乡市越剧团,要么去文化馆或文化服务中心,排练一些文化下乡的节目。

于是,“乌青剧社”水到渠成地成立了,取名“乌青”,意为“乌镇青年”在故乡排演话剧。巧合的是,在明清时期,乌镇常与河对面的青镇合称“乌青镇”。吕安迪查了《桐乡县志》后,以三跳的传统戏文改编剧本,创作了一出掺入桐乡方言和地名的喜剧,讲述一家乌镇当铺在历史上的浮沉,取名为《当》。

这个饱含本地元素的话剧,很快通过筛选,得以在2016年乌镇戏剧节的“嘉年华”演出。街头表演,地点就在乌镇西栅景区枕水酒店的西码头附近,那是个热闹的拐角。吕安迪记得,他去勘察场地,偶遇黄磊、赖声川等戏剧节的“大佬”。他朝着他们喊:“我们是本地剧社,请多关注。”想不到“大佬”们纷纷响应,竖起大拇指鼓励了一番。毕竟,那是“高大上”的乌镇戏剧节上,第一次出现本地“土”剧社的身影。

不少人想当然地认为,乌镇戏剧节期间的游客,多是来自上海等大城市的文艺青年,但吕安迪却察觉了另一种更有趣的景象——话剧《当》上演时,用他桐乡话与观众互动:“桐乡人请举手。”6场演出下来,每场举手者都在半数以上。吕安迪尝试着恢复传统曲艺街头表演的特色,插科打诨,喊着“不好听就跳河”,还现场摆摊请观众们典当东西。因为“接地气”,连河道里划船的船工也靠近来听。

在乌镇戏剧节,这已经是最能让本地人“看得懂”的剧目之一了——船工费建萍,乌镇本地渔民,来乌镇景区划船十多年,本是近水楼台先得月,可他在乌镇唯一看过的戏是“至少还知道故事情节”的“白蛇传”。村里人问过他:戏剧节的戏好看吗?他说还可以。于是村民们慕名而来,然后个个说“看不懂”。

“世界上没有任何一个戏剧节可以像乌镇戏剧节一样,结合自身独一无二的自然与人文环境,不遗余力推动东、西方文化的交流。”一位美国戏剧教育家如此评价。

埋下文化的种子

“我们得跟着文化走。”民宿老板周华锋说,近年来他不少在外经商、打工的伙伴们都回来了,在乌镇从事的都 是文化产业。

相比同在乌镇唱花鼓戏的屈娟如,年轻人或许更喜欢吕安迪——2017年4月,在桐乡市区某办公楼里,乌青剧社摆了60把椅子,演了3场话剧《当》,剧社通过微信售票,票价80多元,卖出了大半座位,观众大多是桐乡的年轻人。一场戏90分钟,共有笑声60次。 其中一场,三跳艺人邱立红也来了。这是他第一次看话剧,虽然“没太看懂”,但他觉得这应该是年轻人喜欢的形式。若能让三跳这种传统曲艺得以传承,他不反对。而记者采访的多位乌镇老居民,竟也都知道桐乡出了本土剧团,也看好这帮年轻人——善于继承才能善于创新。

乌镇戏剧节的演员们

吕安迪已在桐乡安顿。每周末他会在一家民营培训机构教孩子们表演。面对孩子们,他会刻意讲一些自己从县志以及三跳戏文里看来的故事和习俗;他回高中母校讲座,谈的也是桐乡故事。

乌镇戏剧节主席和发起人的陈向宏也同时倾向于“文化传承”,毕竟乌镇是茅盾等大家的故乡,若自己的文化都面目模糊,乌镇将与其他风光小镇无异。

戏剧节之初,乌镇耗资4亿元开建大剧院,一些破旧的老宅被修成小剧场,几位知名导演筹划起这颇具“国际范”的文化节日。而另一头,屈娟如被郑重地挽留在古戏台上。她依旧记得2001年,她正在一家工厂食堂里做帮工,听说要登台唱戏,心头一紧,二话没说辞了工。她说“多光荣啊”,乌镇这么多游客都能听到桐乡花鼓戏。

在文化乌镇股份有限公司副总经理邱建卫看来,乌镇的文化使命,在于让老艺人有更大的平台,也让年轻人有传承创新的机会。这些年的乌镇戏剧节,常有为乌镇景区员工以及桐乡本地百姓而办的“加演场”。陈向宏曾表达过自己的希望,让乌镇的孩子从小就有戏看,从小在这里就能接触到国际级的戏剧、美术,将来也会有自己的戏剧社团。

文化的种子,就此埋下;未来发芽的,将是文化自信。邱建卫介绍,来参加乌镇戏剧节的年轻人中,至少已有十来位回到中西部的故乡,在当地创办社团、排练剧目,将有更多人来影响更多人——来自日喀则的一批农牧民兼职演员,已在上海援藏干部牵线下参加了2017年乌镇戏剧节的嘉年华活动。

若放大来看,不少中国小镇正打造着“特色小镇”,比如黄酒小镇、珍珠小镇、袜子小镇等等,要是也能如乌镇戏剧节一般,埋一颗种子,就可让更多乡镇的孩子们了解本地特色和传统,并能为之骄傲。

摘自《解放日报》