社区公园典型植物群落夏冬季小气候适宜性研究★

2018-12-11郭君仪

郭君仪 彭 历 李 彬

(北方工业大学建筑与艺术学院,北京 100144)

在我国,社区公园(G12)被归类于城市绿地系统(G)中公园绿地(G1)之一,具体定义为用地独立,具有基本的游憩和服务设施,主要为一定社区范围内居民就近开展日常休闲活动服务的绿地(规模宜大于1 hm2)[1]。随着城市化建设的快速发展,城市各地加大对公园绿地的建设力度。而由于社区公园是与城市居民距离最近、生活最为密切相关的城市公园绿地,因此它对于居民的户外活动及社会交往起着非常重要的作用。而植物作为社区公园中占据绝大部分面积的元素,更是重中之重。如今,对于社区公园主流的研究方向始终围绕在空间的人性化以及美学角度的研究上,而对于社区公园绿地植物的生态效益研究较少。因此,笔者选取石景山区古城公园内四处典型植物群落进行监测,比较研究其夏冬季小气候适宜性以及对人体舒适度的影响,并从植物的生态效益入手,对石景山区社区公园的植物配置提出可供参考的优化意见。

1 研究区概况

古城公园是1981年石景山区建设的第一座社区公园,占地2.33 hm2,公园很小,人却很多,游人密度极大。

经过对古城公园内植物景观配置进行观察与分类,最终选取四处典型植物群落作为监测点:

监测点1:常绿乔木(雪松、油松、侩柏)+常绿灌木(铺地柏)+落叶灌木(连翘)+地被(高羊茅);

监测点2:常绿乔木(侩柏、白皮松)+落叶乔木(国槐)+常绿灌木(龙地柏)+落叶灌木(木槿、黄刺梅球、丁香、红王子锦带)+地被(月季、鸢尾);

监测点3:落叶乔木(国槐、银杏)+常绿灌木(铺地柏)+落叶灌木(紫薇、迎春)+地被(高羊茅);

监测点4:常绿灌木(龙地柏)+落叶灌木(丁香、黄刺梅球)+地被(高羊茅)。

2 研究方法

监测仪器:KESTREL 4500 小型气象站。

监测时间:6月14日~6月16日8:00~18:00;12月4日~12月6日8:00~18:00。

监测内容:空气温度(TP)、相对湿度(RH)、风速。

监测过程:在四处典型植物群落样地同时进行监测,记录在同一时间下各样地距地面1.5 m 处的温度、湿度、风速,每整点前后无间断监测5 min,实验选择夏季晴朗、少云的相似天气,为了保证数据的真实性和准确性,监测方式为在同一位置连续监测3 d。

3 结果分析

3.1 空气温度

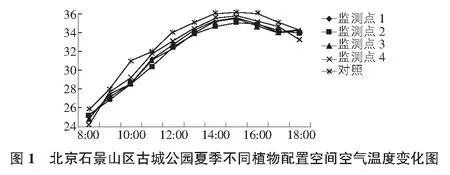

由图1可见:

1)古城公园中各典型植物群落的温度基本全部低于气象局播报温度,尽管部分时间段温度出现略微超出气象局播报温度的情况(监测点1在18:00前后温度为34.13 ℃,而气象局播报温度为34 ℃),平均值仍低于播报平均温度。

2)一天之中,除部分时间段外,各监测点由高到低排序为监测点4>监测点1>监测点3>监测点2。

3)一天之中,10:00各监测点温度与气象局播报温度差距最大,而到了11:00前后温度有大幅度升高,除监测点2外其余三点与播报温度差在1 ℃以内。

4)在14:00,15:00,16:00时,气象局播报温度均为36 ℃,而监测点温度先在15:00时升高,与播报温度差值缩小,后又在16:00时降温,与播报温度差值增加。

由此可见,植物群落对于降低温度起到很大作用,其中,高大乔木的郁闭度是降温的重要手段之一。上层植物郁闭度越高,太阳辐射能够直达该区域的面积越小,对局部温度的影响降低,再加上其他中层植物如常绿小乔木或灌木对于周边漫反射的阻碍,局地空间的温度较其余郁闭度不足或植物种植较少空间的小气候有所降低。另外,由于郁闭度能减少太阳直射对于局地温度的影响,因此种植有高大落叶乔木的监测点温度变化较其他监测点平稳。

3.2 相对湿度

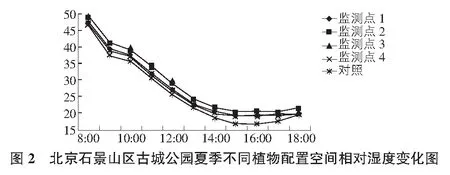

根据各监测点所测得的古城公园各典型植物群落空间以及路边相对湿度对比可知(见图2)。

1)所有监测点相对湿度均高于路边相对湿度,且四个点相对湿度差距并不十分明显,数据差最大为12:00,监测点3高于监测点4约3.36%。且在一天之中,各监测点相对湿度值均呈先降低再在傍晚约17:00前后升高状态,其中8:00~9:00湿度变化最大,每个监测点相对湿度值均降低约8%。

2)一天之中,相对湿度平均值监测点2>监测点3>监测点1>监测点4,(而在10:00,12:00,13:00前后监测点3的相对湿度值高于监测点2)。

3)监测点与路边相对湿度差值最大点出现在12:00,此时监测点3相对湿度比路边相对湿度高4.27%。

由于古城公园植物景观配置较好,所以各植物群落空间相对湿度值变化较稳定且相差不明显,且最丰富的植物群落(监测点2)的夏季相对湿度均值最高。在太阳辐射相对较弱时,较高的郁闭度是植物景观空间增湿的最佳手段之一,而中午或者下午太阳辐射程度极强以至于最高时,各典型植物配置空间中落叶乔木较高的郁闭度对湿度的控制并不明显,植物蒸腾作用流失相应量水分,因此,常绿乔木与落叶乔木对相对湿度的控制能力基本相同。

3.3 风速

根据各监测点所测得的古城公园各典型植物群落空间风速对比可知,一天之中风速的变化并不十分明显,但通过数据仍能看出,最丰富的植物群落空间环境风速较其他而言最低,常绿乔木与落叶乔木对于环境风速的影响基本一致,但带有乔木的植物群落空间环境风速均低于无乔木空间。

综合以上分析可见,在炎热的夏季,尽管由于太阳辐射强弱变化影响植物自身蒸腾作用,提高植物景观配置的丰富度和郁闭度仍是植物群落空间降温增湿防风、改善局地空间小气候的有效手段。

而在寒冷的冬季,植物群落空间中的常绿植物是降低风速的重要手段。

4 人体舒适度

将监测所得数据代入人体舒适度指数计算公式,获得的人体舒适度数值与人体舒适度分级进行分析比较[2]。

结合人体舒适度分级表可知,由于北京夏季持续高温,各植物群落夏季舒适度均在4级以上,但各监测点进行对比发现,植物配置最为丰富的监测点2(常绿乔木+落叶乔木+常绿灌木+落叶灌木+地被)相比其他而言最为舒适。而缺少乔木的监测点4由于有利于空气流动,风速较快,最终计算舒适度值上优于监测点1(常绿乔木+常绿灌木+落叶灌木+地被)。即便如此,在炎热夏季的高强度太阳辐射下,人们更倾向于选择监测点1的树荫进行短暂休憩。

由此可见,在炎热的夏季,落叶乔木的郁闭度、乔木的数量、常绿灌木的围合度以及植物自身的蒸腾作用等,是影响社区公园小气候适宜性以及人体舒适度的重要手段。

冬季人体舒适度:根据人体舒适度指数分级表可知,各监测点舒适度可分为两级,监测点1和监测点2为-2级,监测点3和监测点4为-3级,而这两组监测点主要差距在于有无常绿乔木。

在寒冷的冬季,无太多遮挡、太阳辐射强度高提升温度以及乔灌木的较强挡风能力是提升人体舒适度的重要手段,因此,合理的常绿乔灌木数量至关重要。

5 小结与讨论

古城公园作为石景山区的第一个社区公园,面积虽小,但植物长势相对成熟,植物群落搭配较合理,这对于改善局地空间园林小气候以及提高人体舒适度起到很大作用。但通过监测结果及数据分析证明,落叶乔木的郁闭度、植物群落丰富度、常绿灌木的围合度、植物自身蒸腾作用以及常绿乔木的拥有量等都是进一步改善石景山区社区公园小气候以及提高人体舒适度的重要手段,这为今后社区公园植物景观配置提供了生态化参考建议。

然而,在此基础上,具体植物类型最合适的比例仍有待更深层次的研究。