冷 冬

2018-12-10彭兴凯

1

下午五点钟,别的地方可能还阳光灿灿,此地已经到了晚上。如果是冬季,天黑得会更早。在那些黑黑的冬夜里,如果不是偶尔响起的犬吠,你不会相信这儿还住着许多人家。不仅住着许多人家,还是个称之为镇子的地方,曾是镇政府所在地。只是,不知从哪一年起,镇子被撤销,合并到另一个镇子上去了,包括政府机关、银行、邮电所、医院和学校。

政府机关、银行、邮电所,以及医院是彻头彻尾地搬走的,唯独学校还留了个小尾巴。因为此地是山区,山很大、很深,镇子周边还有许多个小村子,都躲藏在大山的极深处,孩子们要到另一个镇子去读书,山路迢迢,十分不方便,学校就很人性化地保留了低年级的三个班,原来的五十来名教师有七名被留了下来。每天,学生们的朗朗读书声,让废弃的镇子有了活气。

我就是在一个冬日的傍晚来到这个镇子的。

我毕业于一所师范大学中文系,原来在县一中任语文教师,还担任着一个班的班主任。我之所以被调往这个偏远的小镇来,是因为我摊上了一件大事儿。

我摊上的那件大事儿有点羞于启齿:搞师生恋。

同我搞师生恋的女生就在我担任班主任的那个班,名字唤作周怡飞,仅仅十五岁。她的学习成绩很不错,尤其是语文,回回都在年级考第一,很给我这个语文教师长脸。我对她的表扬与关心就多了些。谁知道这一表扬与关心,让她产生了误解,竟然为我写起大量的情诗,并且在情诗里公然地宣称,将来要做我终极意义上的妻子。我并没有将此事当一回事,看了她的情诗之后总是一笑了之。真实的情况是,我虽然表扬她、关心她,仅仅局限在学习这个层面上,在男女之事上对她并没有丝毫的想法。况且,我已经同英语教师韩小丽悄悄地相爱,马上就要谈婚论嫁。

就是在我同韩小丽的恋情公之于众那一天,状况突然发生。那个周怡飞竟然闯进英语教师办公室,将韩小丽的办公桌给掀翻,桌上的东西稀里哗啦掉了一地。事情便闹大了,不仅惊动了学校里的领导,还惊动了县教育局的领导,以及分管教育的副县长。分管教育的副县长,正是周怡飞的爸爸。尽管窝囊,尽管冤枉,我却百口难辩。没有什么好说的,我只好从县一中清除出来,发配流放。那位副县长还亲自发话,将我调得远远的,再也不能进县城半步。

县里最最偏僻的地方,莫于那个被弃之不用的镇子了。

我是坐着一辆破中巴客运车来到镇子的。车到镇子的时候,车上只剩下我一个人。我拐着一大捆行李从车上下来,那车便调转屁股开走了。我抬眼去看,首先看到的是一团迷朦的暮色,还有暮色之下镇子的轮廓。我不知道学校在什么方位,也不知道教育局人秘科的负责人让我找的王仁贵校长住在哪里,我站在这个陌生之地,沮丧、悲凉、恐惧,一派茫然。夜色越发深了些,我知道不能呆在这里坐以待毙,只有敲开某户人家的门,打问一下才能找到安身之处。

我拐着行囊朝镇街的深处走去。

毕竟曾是镇政府所在地,镇街还算宽阔,只是柏油路面早已损毁,坑坑洼洼,两边的房舍新旧不一,无一例外地都关门闭户。我一时不知道敲哪户人家的门是好。正犹豫间,忽然发现不远处有一盏路灯亮了起来,昏黄的灯光照在一幢半旧不新的瓦房上。瓦房的门脸处有一面招牌,原来是家小超市。在这个时间段,县城里的超市应该是最繁忙的时候,镇子上的超市虽然小的可怜,未必就会打烊。我大喜,拐起行李大步走了过去。

小超市的门却是关闭的。不过,里面肯定有人,我听到电视主持人说话的声音传了出来。

我将门砰砰地敲响了。

请进。一个女人的声音。

我将行李放在门外,推门走了进去。果然是个小超市,里面有好几排货架,上面摆了些杂七杂八的日用百货。一个三四十来岁的女人歪坐在沙发上,正在看电视,旁边生着一只煤炉子。炉子里的火正呼隆隆地燃烧着,让我一下子就觉出了融融的暖意。我还没有开口打问,女人便站起来,打量一下我,抢先开了腔,你就是城里来的黄老师吧?

我十分惊讶,她怎么会知道是我呢?

不等我回应,女人的话就说得滔滔不绝了,道,黄老师,你怎么才来啊?王校长从中午就等你,等到天黑了也没有等到你。他家住在山里呢,有十几里路,家里还有个病人,就先回去了。

我断定她说的王校长就是王仁贵,心便悠地沉了下來,想,如果王校长回家了,谁来安顿我?我今晚将在哪里住宿啊?

女人似乎看出了我的意思,笑了起来道,黄老师,你甭担心,你的事王校长都交待给我了,等一会儿我就带你去学校。天这么晚了,你一定饿了,先吃饭吧。女人说着忙活起来,一眨眼的当儿,就将一盘土豆丝和一碗猪肉炖大白菜摆到一张圆桌上。馒头已经馏在锅里了,还热。我的肚子早饿了,也就没有客气,抄起筷子吃了起来。

我吃饭的时候,女人就一边看电视,一面笑笑地望着我。我发现她的年龄虽然有四十岁左右的情形了,看上去却还年轻,且颇有姿色,特别是皮肤比较白,眉眼之间有一种叫风情的东西在那里流荡。

2

我在镇上安顿了下来。

所谓安顿下来,就是校方给我提供了一间房子,让我在里面住下了。那房子就在校园内,原来也是供教师居住的。大部分人员合并到另一个镇子后,这儿的房子与教室就闲置起来。王仁贵校长早在我来之前,就派人将房子收拾好。里面放有一张床,一张办公桌,还有一只煤炉子。我只需将行李卷儿一铺,就可以入睡了。事实上,那个开超市的老板娘离去后,我连炉子都没有生,坐在床沿上发了一阵儿呆,就上床睡了过去。

翌日是周一,我见到了王校长,还有另外六位教师,以及八九十来名一二三年级的学生。

王校长也是四十来岁的情形,头发却过早地霜白了,瘦瘦的,戴着一副近视眼镜。对于我的到来,他不但表示出了非常的热情与欢迎,还对昨天晚上没有等到我下车就先自回家表示了歉意。只是,在安排我教哪个年级的课程时,他犯起了为难,搔着脑袋吭哧了半天才说道,你是从县一中下来的,教的是高中班,让你到咱学校教小孩,是大材小用呢。再一说,咱学校的老师都配备齐全,一个萝卜顶一个窝,实在不好安排你哩。我不是傻子,早听出了他的话外之音,是担心我这位半路上杀出来的程咬金,将别人的饭碗给顶了。我知道他们大都是代课教师,位子一旦让别人给顶了,饭碗就难保,便开腔说,有那不重要的课,就安排给我,没有,我给学校打打铃,看看门也行。他望了我一眼,想了想说,你新来乍到,就先休息几天,有谁请假什么的,你就给替替课吧。

我很痛快地说,行!

我带着耻辱,开始了在镇上流放性质的生活。

因为没有具体教学任务,我就不用天天去办公室备课。每天起床之后,就是待在宿舍里,坐在煤炉子旁边发呆。屋外冷风嗖嗖,屋里倒是挺暖和,只是我的心一直冷寒如冰,无法热起来。当年大学毕业,有幸被县一中聘用时,我是非常高兴的,并且决心要当一名好教师,一辈子献身教育事业。没想到一届学生还没有教完,竟然出了如此的事情。最是让我痛苦的,还不是被贬谪到小镇来,而是我那女朋友因为事情的发生,同我分了手。此事对于我来说不仅无法接受,甚至对前途及命运都感到了渺茫与绝望。一度,我都想干脆辞职,回老家鲁西南去,或者复习功课考研。但是,我又不想放弃这好不容易得来的工作。我的许多同学还在为觅工作而东奔西走呢。我只有忍受、等待,或许会有转机的那一天。

只是,我有些受不了这儿的寒冷与寂寞。白天还好说,学校里有同事,有学生,闹闹嚷嚷的。一到下午,日头让大山遮挡,一股阴冷的气息就会随之而来,让你从骨子里都感到了寒气。就是将炉子燃得通红都不管用。此时学校又要放学了,学生们陆续被家长接走,七位教师也相继离去,校园里就只剩下我一个人。学校的规模还很大,鼎盛时期有十来个班,有好几排教室和校舍。校园里还栽有许多树,有的已经参天之高。树木多是柏树,冬天里叶子也是青的,夜色中黑黑的,森森然,让人心生恐怖。因此,晚上,总有一种恐惧升在我心头,有时甚至都不敢出门大小便。

似乎稍稍让我感到胆壮的是,学校是与那个小超市毗邻的,小超市的前面是大街,后面就是学校。为了方便学生和老师购买文具和吃物,还在后墙开了个小便门。学生们从教室出来,穿过一个小操场,就会走进小超市。学校里没有食堂,学生和老师们的早饭与晚饭都在家里吃,午饭则随身带到学校来。我一个人住在校园里,虽然有锅灶什么的,可以自己开火,我却懒得动手。饿了就跑到小超市,买些面包火腿肠,或者来碗方便面,胡乱打发肚子了事。

我已经从王校长那里知道,小超市的女老板叫胡秋芹,是个被男人抛弃的女人。她的男人早年拾过破烂、贩过兔毛,不知怎么起了家,在城里开有好几家厂子。特别是近几年,又投资房地产,成了业界老大。人发达了,就养起了二奶,单是养在县城的,就有两窝,另外在青岛与北京还各有一窝。有了二奶,原配就不肯问津了,在老家一丢了事。胡秋芹跑到城里找男人闹,那家伙非但不肯同那些女人断掉,还动手打了她。她一怒之下离了婚。

听王校长如此说,我在对那女人同情的时候,又有些肃然起敬,而且还有了同是天涯沦落人的亲近之感。再去她的小超市时,我会多看她一眼。但我从不在那里过多地逗留,一个孤男,一个寡女,尽管我和她的年龄差了十多岁,还是怕引出什么闲话来。何况,我已经有了前车之鉴。

3

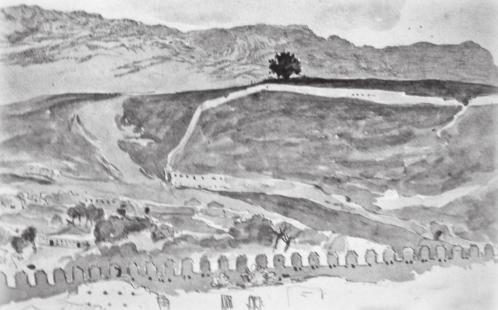

发配到镇上来,我除了到小超市买吃物,足足五天没有从学校大门走出来。镇子是个什么面目,有几条街,我尚不知道。站在学校的院子里,我倒是将小镇周遭的山看了个一清二楚。老家鲁西南是一视无碍的平原地,这里却全是深山野沟。山基本上都是光光秃秃,上面全是大大小小的石块,石头缝里生出些野草和杂木,偶尔有一两片田土,也小的可憐,且相当瘠薄,山的顶部立着黑黑的崮峰。那些崮峰四周陡峭,上面平展,似是古时文人戴的帽子。山与山、崮与崮之间,都靠提相当近,镇子便局促地挤占在山之间的夹弄中。之所以天黑提早,是那些山崮将太阳遮挡了。每每抬起头来,就会望到那些崮峰,就有一种压抑之感。

排遣压抑的唯一办法,就是发出重重的一声叹息。

我来镇上的第六日,是个周末,学生们不上课,众同事们也各自待在自己的家中。寂寞的我终于无法在校园里呆下去,便从大门走出来。

天还是相当冷。不仅仅是冷,城里人制造的雾霾也跑了过来,将镇子,将那些山崮全罩在里面。尽管如此,我还是准备看一看镇子是个什么面孔。我跑到不远处的小山冈上,居高临下地放开了目光。我发现镇子是沿着一条山溪而建的,山溪弯弯,将镇子分成了两半,一半是居民区,另一半则是镇政府以及各个部门的办公区。有一座小石桥将两边连接了起来。

似乎只有小学校,是在居民区这一边的。

我对居民区不怎么感兴趣,糟糕的心情和遭遇,也让我不想见更多的人。我从小山冈上下来,涉过那座小石桥,来到了河那边。

果然如我所见,一过小桥,就看见了农业银行、邮电所,信用联合社等单位的办公小楼。随着镇子的撤销,这些房子便丢弃在了那里,一时无有用途,就将大门一关,锁了起来,连窗台上都生出了野草。似乎只有镇医院还开着门,但已不是为人疗病医疾的场所了。一股很重的气味传来,我断定是有人承包下来,在里面养起了兔子。我走过去,冲着门口探了探头,果然见里面有一排排兔舍,气味就是从那儿挥发出来的。刚好有个汉子骑着摩托车出来,不知要到何处去,看见我之后将车停下,把眼望向我,同我打起招呼。

你是新来的黄老师吧?他说。

我一怔,吃惊汉子怎么会知道我的姓氏。

见我吃惊,汉子笑了,道,是胡秋芹告诉我,学校里新来了一位黄老师哩。

胡秋芹就是那个开小超市的女老板。尽管那汉子看起来没有什么恶意,我却并不想同他有过多的交集,我没说自己就是新来的黄老师,也没有否认,只是对他说,今天没事干,随便逛逛。说着就从门口退出来,朝镇政府方向走去。那汉子还欲对我说什么,没有说出口,略略尴尬了一下,骑着摩托车走了。摩托车破破的,发出很大的响。

我来到镇政府大院门前。

镇政府大院自然也是关闭的,一副铁大门早就锈迹斑驳,那把锁同样生满了锈,我都怀疑是否还能打开。不过,隔着铁大门,还是能清楚地看到大院里的布局。前面一座楼房,是用来办公的场所,后面有几排平房,是人员住宿的地方。到处是垃圾,是碎砖烂瓦,到处都生满深深的野草。冬天,那些草都枯黄了,显得极是荒凉与萧索。有雀鸟在那里飞飞落落,啄食着草的种籽。有只拖着长尾巴的小兽一闪而过,没入枯草之中,吓了我一跳,也吓得那些雀鸟轰地飞起来,在空中打一个旋儿,落在那座小楼的顶部。

望着完全荒芜的院落,我忽然生出要进去看看的欲望。见那大铁门无法翻越,就沿着院墙寻找能够进去的入口。走了没多远,就看见一个小豁口出现在那里。看样子,似是经常有人从这儿出入。我毫无犹豫,踩着墙下的几块石头,很容易地就来到院内。

我没有去院子后面的平房。

那些平房已经破败得不成体统,有的门窗被人摘去,玻璃没有几页是完整的,有的瓦都不见了,露出一根根水泥横梁。我朝楼房走去。楼房也是有大门的,只是没有被锁起来,用手一推就开了。显然,已经弃之很久,台阶上,栏杆上,都落着厚厚的尘灰。不过,可以看出来,有人来过,尘灰上留下的清晰脚印就是证明。我不知道现在还有人到这里来干什么?难不成也如我一样,因为无聊和好奇?一边想着,我就到了二楼。刚要从二楼到三楼去,却猛地怔在了那里。我听到有人发出一阵猛烈的咳嗽。开始时,我以为是幻觉,但是,当我伸长耳朵仔细去听的时候,那咳嗽声却是那么清楚地传了过来。毫无疑问,楼上有人。如果有人,那么,这人在楼上又干什么呢?

我并没有上楼去探个究竟,我做出的动作是掉转脑袋仓遑而遁。

4

返回河这边的时候,差不多已是中午。天似乎越发冷起来,还起了风,地上的树叶给刮得到处乱走。尽管有风吹来,那雾霾还是没有散去的意思,弄得太阳似是蒙了一块脏兮兮的抹桌布。因为起床之后只喝了一包维维豆奶,肚子早咕咕地叫起來。我仍然不想自己开火做饭,便决定到胡秋芹的小超市里泡碗方便面,将肚子打发。因此,我没有进学校,直接去了小超市。到了小超市门前,待要推门进去时,却听到里面传来一男一女的说话声。我本能地将脚立住,侧了耳朵听起来。就听老板娘胡秋芹说,刘长力,我跟你说过多少遍了,咱们俩不合适,求求你,往后不要再提这事了好不好?

那个叫刘长力的男人大叫道,不,你只要不嫁人,我就来找你!

胡秋芹说,可是,你是知道的,我的心已经属于王仁贵了!

那个叫刘长力的男人又大叫起来,可是,你和王仁贵有可能吗?他老婆还活着呢,虽说瘫在床上十多年了,再活个十年二十年,怕也说不定呢。

胡秋芹说,那,我就一直等下去!

那个叫刘长力的男人大叫着说,那不苦了你啊?你一辈子就甘愿这样啊?

我是一个被抛弃的女人,什么都无所谓了,我甘愿这样!胡秋芹坚决地说。

那个叫刘长力的男人可能没辙了,绝望地说,胡秋芹,你怎么就不想想我呢?我成了赌鬼,是因为你;我痛改前非,重新做人,也是因为你。你怎么就看不上我呢?

刘长力你别说了,我知道你所做的一切是为了我,可是,我真的是属于仁贵了。胡秋芹说。

那个叫刘长力的男人绝望地叫道,那我怎么办?

胡秋芹说,我早说过,只要你同意,我就把胡春红介绍给你!她虽然不漂亮,心眼儿可是好!

不!我听到刘长力吼了一嗓子。

小超市里出现短暂的沉默。

至此,我已经听明白了个大概。我觉得躲在门外偷听别人说话,应该是件不道德的事,便决定离开。谁知,偏偏就在这时候,我的手机竟然响了起来。自从被贬谪到这里,那个副县长怕我同周怡飞有联系,早勒令我将原来的号码放弃了。新换的号码除了与我分手的韩小丽知道外,没有任何人知道。来镇上的这几天,我也从未给什么人打过电话,更没有接到过别人的来电。现在电话铃声突然响起来,应该是韩小丽打来的。我的眼里立时放出了光,早忘了自己正在偷听的事情,就掏出手机来接。不料,却是一个打错的电话。收线之后再要躲避时,却是为时已晚。电话铃声早将小超市里的人惊动,他们打开门,从里面探出了脑袋。

两个脑袋,一个是胡秋芹,另一个应该就是那位叫刘长力的男人。我认出来,竟是刚才在原镇医院门前遇到的那位汉子。

两人知道我在外面偷听了他们的对话,都露出不好意思的表情。那个刘长力尴尬地咧了咧嘴,叫了我一声黄老师,忙骑着摩托车走了。

我也有些尴尬,转身要走,却听胡秋芹说,黄老师,听都听了,我不在乎,你还在乎什么呀?你如果不想饿肚子,那就进来吧。

她既然如此说,我就没必要再走了,何况我是真的饿了,便走进小超市,伸手从货架上取下一桶康师傅就要撕开。她却跳过来,一把将方便面夺了过去,对我说道,你就天天吃方便面?你还想不想要个健康的身体啊?

我只好说,我喜欢吃这玩意呢!

对不起,今天我偏不卖给你!她说着将那筒方便面在货架上一丢。

那我吃什么啊?我叫道。

锅里的白菜炖排骨快烂了,你不会不喜欢吃吧?她冲那煤炉子一呶嘴。

其实,我一进超市就闻到香味了,早就看见煤炉子上的一只大铁锅里冒出的腾腾热气了。这是我久违了的食物,都有些馋涎欲滴了。

吃着排骨炖白菜,我就知道了胡秋芹同王校长以及刘长力三个人的故事。

5

胡秋芹与王仁贵是同村人,两人从小就要好,可谓青梅竹马。只是两人长大后,并没有走到一起。胡秋芹同刘长力则是初中同学,从读初一开始,刘长力就追求她,但是胡秋芹最终却嫁给了别人。没有得到胡秋芹,刘长力就破罐子破摔,成了赌鬼。为了还赌债,竟然参与了一起抢劫,事发,判了七年刑。刑满出来,刚好胡秋芹离婚,他就表示痛改前非,好好做人,然后娶胡秋芹。事实上,刘长力真得痛改前非了,他将搬走的镇医院承包下来,在里面饲养长毛兔和肉食兔。不出五年,就挣了几十万。只是,胡秋芹的心却已归属了王仁贵。

如果是小说,三人的故事俗滥得都不能再俗滥了。因为是现实中真实发生的事情,就让我感到了新奇。周一,老师与学生们来学校上课的时候,我就留意观察起王校长,看他去不去那个小超市,同胡秋芹有没有暧昧的举动。但是,整整一周的时间过去,我却什么都没有看出来。胡秋芹忙在她的小超市里,王校长除了教他的课、处理学校里的事务外,就是急着朝家里跑,去服侍他那瘫在床上十多年的妻子。

新的周末到来时,我来小镇已经有两周的时间。尽管认识了一些人,特别是小超市里的老板娘胡秋芹,还给了我许多关照和温暖,可是,我的情绪还是低落的,还是郁郁寡欢的。更多的时候,我只是躲在宿舍里独自发呆。我在叹息自己的命运怎么会如此的糟糕,怎么会发生如此的事情。觉得自己真是倒霉到了家。

周末这天,醒来后天早大明,抬眼朝窗外一看,才知道夜里下了雪。雪似乎下得很大,校园里的树枝子都被那些白白皑皑的东西压弯了。不过,雪已停止,东边天上出了颗圆太阳,将桔子似的光芒照了过来,灿灿地炫人眼目。尽管这是入冬以来我所见到的第一场雪,但还是没有兴致起来观赏。我打了个呵欠,准备再次睡去。却就在这时候,听到了砰砰的敲门声。

我冲着门外喊,谁?

门外应,我。

我听出来了,是小超市的老板娘胡秋芹。我奇怪这大雪天,她跑来敲我的门有何事情?便道,胡姐,找我有事?

胡秋芹在门外说,你一个人呆在宿舍里多闷啊?快起来,我带你去个地方凑凑热闹,认识几个朋友。

凑热闹?认识朋友?我好生奇怪,在这寂冷的小镇上,且又下了如此一场大雪,大有千山鸟飞绝的情形了,还能有什么热闹?而且,还要让我认识几个朋友。所谓的朋友,又是些什么样的人呢?我是个知识分子,不喜欢凑什么热闹,更不喜欢随便结交什么朋友,便在那里犹豫起来。

见我不吭声,她似乎生气了,说,你去不去?不去可别后悔啊?告诉你,今天还有炖狗肉吃呢!

狗肉是我喜欢吃的美味。在我们鲁西南,最是盛行吃狗肉。特别是在冷寒的冬日里,吃一顿热乎乎的狗肉,那实在是一种享受,三天五天都不会觉得冷。我十分没出息地答应了。急忙穿衣起床,将门打开。胡秋芹果然站在那里。她穿着一件红羽绒服,一双高腰马靴,让白白的雪一衬,艳艳的好看。见我出来,她冲我一撇嘴说,看来你是个馋虫,一听吃狗肉,就起来了。

我和她也算是熟悉了,便道,可不!狗肉是我的最爱哩。

那就快跟我走吧。胡秋芹说着,在前面引着路,出了学校大门。

雪下得果然大,路全覆盖在了雪里,也没有人去打扫,我们就将脚踩在雪上朝前走。半天才过了河上的小桥,接着经过废弃了的农业银行、邮电所与信用社,又经过改为养兔场的镇医院,然后继续朝镇政府大院方向走。上个周末我来这里溜达时发现,过了镇政府大院,就是一座野山冈,那里除了一些坟子堆和杂树外,便什么都没有了。如此的荒野,能有什么热闹与朋友呢?我不由站下来,叫道,你要带我去哪里啊?

她笑笑地说,你只管跟着我走就是了。

说话间就到了镇政府大院那个有着小豁口的短墙下。此时的短墙下,竟然有许多杂乱无章的脚印丢在那里,显然有人先我们而来,翻墙过去,到那座弃之不用的办公楼去了。我立刻想起上周来时听到的咳嗽声。我不知道有人在大雪天里到这儿来干什么,难道是一群歹人,在干见不得人的勾当?但是一想又觉得不可能,如果是歹人,胡秋芹是不会带我来的。可是,谁又能知道胡秋芹不是同他们一伙的呢?我突然害怕起来。不过,我并没有同上次那样逃走。横竖发配到这里来,已经有了生不如死的感觉,我还怕个什么鸟?不如索性跟着去看个究竟。如此想着,我的胆子就壮了起来,见胡秋芹已经翻过院墙,纵身一跃,也攀爬了过去。

杂乱的脚印果然是朝着那座办公楼走的,我们亦步亦趋,也朝着那办公楼走去。走了几步,我还是忍不住开了腔,说,上周我来过这里,还听到楼上有人咳嗽呢。

胡秋芹并不觉得奇怪,边走边说,那是吴东太。

我说,吴东太是谁?

你去了就知道了。今天让你认识的朋友,主要就是他。胡秋芹说。

我说,他是个什么人?难道就住在这楼上?

对,他就住在这楼上。不过,只有冬天他才来这里,其他季节都在家里。

我说,一个废弃的大院,没电没水,大门也锁着,他怎么在这里生活啊?他又为什么住在这里呢?

胡秋芹没有急于回答我,因为她已经带着我进了办公楼。她一边上着楼梯一边说,你见着他就知道了。

我没有再问,将好奇揣在肚子里,跟着她朝楼上走。从一楼走到第四层时她站了下来,伸手推开一口房间的门,回过头,招手让我先进去。我一进门就看见房内的正中央,摆着一个大火盆,火盆里的火正烧得熊熊。围着火盆坐着五六个人,正在热烈地交谈着什么。让我惊讶的是,里面竟然有王仁贵校长,还有学校里一位教数学的老师。更让我奇怪的是,内中还有一位是女的。那女的同胡秋芹一样,也穿着件红色的羽绒服,看上去不如胡秋芹漂亮,却很年轻。

第一个看见我的就是王校长,他对我的到来并不奇怪,站起来,将我介绍给众人。介绍完毕,再将众人一一地介绍给我。

首先介绍给我的就是吴东太。他的个子很高大,腿有残疾,怀里抱了一条拐杖;第二个给我介绍的便是那姑娘,名字叫做胡春红。一听叫胡春红,我就想起上周在小超市门外偷听的事,就知道是胡秋芹准备介绍给刘长力的那个姑娘。不过,五六个人里面,我并没有看到刘长力。

王校长介绍完毕,有人就递过一把椅子来,让我坐在了火盆旁。

带我来的胡秋芹却离去了。

很快,我就知道大家聚在这里干什么。让我怎么也没有想到,竟然是一个关于文学的沙龙聚会。吴东太是沙龙的召集者,家住十多里外的一个山村里。他主要写长篇小说,每当冬闲,他就跑到这座废弃的办公楼住下,专心地从事创作;王仁贵校长竟然是位诗歌爱好者,经常在县報发表诗歌;胡春红是胡秋芹的妹妹,主要写散文,也有文章在县报发表。其他几位,有写小说的,有写散文诗歌的,还有写戏曲剧本的。

我在读大学的时候就是个文学活跃分子,经常参加一些诸如此类的文学活动,还在几家公开发行的纯文学刊物上发表过短篇小说。只是参加工作后,忙于传道授业,将这一爱好放下了。我就很容易地融入到大家中去了。

不知过了多长时间,大家正围绕着文学热烈地聊着,忽然听到门外一声喊,狗肉来啦!就见门开之处,刘长力与胡秋芹每人端着一大盆狗肉,热腾腾地走了进来。

6

聚会散伙,回到学校时天已经黑下。我喝了不少酒,狗肉也吃了两大碗。酒足饭饱,心无旁鹜,便早早地上了床。只是,躺在床上的我,却无论如何也无法入睡。我在想今天的沙龙聚会,忽然觉得有点不怎么真实。在如此偏远的小镇上,在如此冷寒的冬天里,怎么会有一群人在爱着文学,在过着如此的文学生活呢?是真实发生的事情,还是一种虚幻?蓦地,我的眼前就出现了一位老头儿。那老头儿穿件长衫,戴顶毡帽,下巴上一撮长长的白胡子。我一眼就认出来,老头儿是那位姓蒲名松龄字留仙的前朝作家,他的《聊斋志异》我早在上初中时就读过了的。

难道我今天遭遇狐仙了?

独自住在半是废弃的校园里,我不正是蒲翁小说中的王生、李生,抑或刘生吗?那个小超市里的老板娘,不正是前来引诱我的狐狸精吗?太是了!否则,她为什么姓胡呢?我知道,蒲翁小说中的那些狐狸精,就多是姓胡。如果胡秋芹是狐狸精,那么,在那个废弃的镇政府大楼里的文学聚会,就是一群成精了的狐狸所为了?那么王校长、刘长力、胡春红,等等,都是狐狸变的了?而且,我在上周去那里闲逛时,就曾看到过一只拖着长长尾巴的小兽,那小兽不是狐狸又是什么呢?我的心突然砰砰地跳起来,想,如果自己遭遇的是一群狐狸,那可就完蛋了,我很可能似《画皮》里的那位王生,最终让狐狸精们将精血吸干,然后慢慢地死掉。

正在胡思乱想,突然响起的手机铃声将我的思路打断。尽管我知道很可能又是谁打错电话了,还是镇定住自己按下了接听键。

让我想不到的是,电话是胡秋芹打来的。我说话的声音就有些发抖道,胡、胡姐,你有事吗?

胡秋芹在电话里说,你今天吃了不少狗肉,要多喝点水呢。

我忙说,嗯,嗯。

胡秋芹说,你别光说嗯,你那里有开水吗?没有的话我给你送过一壶去?

她竟然要来,我更加慌张了,忙道,有,有,我这儿有一大壶开水呢。

我如此一说,她才没有过来,并且将线收了。我却拿着手机,在那里发起了呆,浑身吓得索索直抖。

不过,也正是这个电话,让我从慌恐中回转了过来。我突然想起来,我所处的时代可不是蒲老先生生活的那个年代,现在已是公元二零一七年的年尾了,人类已经进入高速发达的互联网时代,我本人不是正在使用着现代化的通讯工具吗?科学早就告诉我,世上是没有什么鬼神之说的,狐仙什么的,更是无稽之谈。我为自己的胡思乱想感到了好笑。

躺在那里,我却无法进入睡眠状态,脑海里还在想着那个文人聚会。那一张张陌生与熟悉的面孔,那些关于文学的话题,那一盆子燃烧的炭火,那香喷喷热腾腾的狗肉,还有当时我对于文学的追求被热烈唤起时的亢奋与激动,这一切的一切,都在眼前清晰历历。我忽然意识到,被发配到这个小镇上来,或许并不是什么坏事,我何不利用这里的清闲,去实现自己追求文学的理想呢?我突然激动起来,振奋起来。我立刻做出一个决定,天亮之后回趟县城,将寄存在同事家里的电脑取回,重新开始文学创作!

什么时候睡去的,我无从知道。等一觉醒来时,天已经大明。起床之后,我胡乱吃了点食物,就准备去镇街乘车回县城。我走出宿舍门,来到学校大门口,正要举步朝街上走时,却看到王仁贵校长从办公室里跑出来,远远地冲着我叫起来,道,黄老师,你要干什么去?

知道他在写诗,我们算是文友了,便对他实话实说道,我回县城把电脑取回来,也想写点东西呢。

王校长却一脸兴奋地叫道,黄老师,电脑你就不用回去取了,我刚才接到县教育局的电话,让你马上回一中,继续当班主任和语文教师哩。

我瞪大了眼睛,有点不敢相信自己的耳朵。我发配到镇上来,才刚刚两周多点的时间,怎么就会有如此的变故呢?别是王校长开我的玩笑吧?但是我知道,王校长是不会开我玩笑的,便道,王校长,你说的是真的?周怡飞的爸爸不恨我了?不怕他女儿和我谈恋爱了?

王校长说,让你回一中,就是你那个学生争取的结果呢。

我一怔道,不会吧?她有什么本事给我争取到呢?

王校长说,她爬到楼上要跳楼,她爸爸才答应的呢。

原来如此!我站在那里一时不知道说什么好。心里即有点感动,又涌出一股说不清的滋味。是走是留倒是让我犹豫起来。不过,翌日,我还是离开了小镇。因为韩小丽将电话打了过来,她在电话里告诉我,如果我回到县一中,她会与我前缘再续,并且马上同我登记结婚。与女朋友的破镜重圆,应该是我无法拒绝的诱惑,我很容易地做出了选择。

我还是乘坐着那辆破中巴客运车返回县城的。

天似乎稍稍转暖了些,那场雪将化未化,对行车安全已经构不成什么威胁。一大早我就辞别大家,拐着行囊离开了学校。来到镇街时,那车早就停在了那里,且已经有三五个人坐在了上面。我上了车,在一张空闲的座位上坐定,司机便将车子发动了起来,接着嘹亮地鸣了几声喇叭,便徐徐地开走了。一会儿就驶出了小镇。等爬上一道高坡的时候,不知怎么的,我竟然生出一种依依不舍之感,不由回过头,通过车窗朝镇子望去。巍巍的山崮下,我不仅看见了镇子的轮廓,还看见那里有炊烟袅袅地升了起来。

【作者简介】彭兴凯,男,已在《上海文學》《中国作家》《解放军文艺》《清明》《山花》《四川文学》《芳草》等刊发表中篇小说多部,现供职于山东省蒙阴县文化馆。