论铁路客运站与其他交通方式的互联互通

2018-12-07张家发

张家发

(中铁二院工程集团有限责任公司 四川成都 610031)

1 前言

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干、核心和主要交通方式之一。我国《中长期铁路网规划》中明确提出,着力构建现代化交通网络体系,打造一体化的“站城一体”的综合交通枢纽,构建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互联互通综合交通网络。

本文就铁路客运车站与其他交通方式如何实现互联互通进行归纳总结,提出较宏观的研究思路和方法。

2 综合交通领域的互联互通的含义

“互联互通(interconnection)”概念产生于电信领域,是运营商的网络与不在该网络中的设备或设施之间的物理链路,是指在某个运营商的设施和其客户设备间的一个连接(设备间互联)及两个或以上运营商之间的连接(网间互联)。

“互联互通”概念扩展到交通领域,就是依托主体客运设施构建成综合交通枢纽,使各种交通方式有机衔接(互联)或不同交通工具相互跨越运行(互通),旅客籍此以最小的时间消耗实现“点到点”旅行,消除或减少不必要的中转。其中,互通的表象是各种交通线网相互间物理衔接,各自运载工具能够延伸至对方线网上运行;互联则是通过小区域内各种交通方式的合理集成,使旅客能够在各种交通方式间进行高效转换(中转换乘)实现“点到点”运输。对铁路客站而言,就是在站区构建不同交通方式间的综合换乘枢纽。

很显然,互通是不中断的“点到点”运输,互联是中断式的“点到点”运输,互通比互联更加高一个层次。

3 铁路客运站与其他交通方式互联互通的主要种类

铁路客运站是城市对外交通的最重要的门户和节点,只有依托客运站点及设施,才能实现各种交通方式间人-车的有机衔接、互联互通。归纳各种交通方式间互联互通的类别,主要有以下类型:

(1)铁路与铁路间:主要是不同性质的铁路间在客运车站互联互通,如客运专线(高速铁路)与城际铁路(市域铁路)、普速铁路及其组合。

(2)公路(城市道路)与铁路间:公路(城市道路)通达铁路客运车站是历史最悠久的方式。目前,按照综合交通理念,公路(城市道路)已经从传统的站前广场侧附设公交站点模式向地下、候车落客平台延展,并实现流线的立交疏解。

(3)轨道交通与铁路间:地铁(轻轨、有轨电车)在铁路客运站与铁路、公交实现互联,旅客“零距离”换乘。

(4)航空与铁路(轨道交通)间:依托城市的航空港,引入各种轨道交通(含铁路),实现旅客综合换乘。

(5)水运与铁路间:依托客运港埠码头,引入各种轨道交通(含铁路),实现综合换乘。

现代化的综合交通枢纽,一定是上述方式的综合集成体。

4 综合枢纽互联互通规划设计的基本原则

4.1 规划先行原则

我国基本建设遵循“规划先行、分步实施”的基本原则。我国铁路客运站、航空港等的建设,过去由于互不统属,在规划层面难以做到各种交通方式的统筹规划,造成“补丁式”建设,不能实现社会综合效益最大化,功能及投资均受到很大损害。因此综合客运枢纽建设必须未雨绸缪、超前规划,尤其要前瞻确定社会交通需求及引入、联结的交通方式类别等。

4.2 综合交通类型主次分明原则

即:科学确定核心的交通模式,主次分明。对城市的铁路客运站而言,铁路间、铁路与城市轨道交通间的互联互通是最核心的,应具有最便捷、最紧密的联系;暂不具备城市轨道交通引入条件的大中型站也应考虑预留条件;公交、出租、社会车辆,其功能相对次要,又宜以公交为重点。而在航空港-铁路(轨道交通)型客运枢纽,航空与轨道交通、与公路(城市道路)的互联互通是核心模式。

4.3 能力匹配原则

各种交通方式应有足够、匹配的运输能力,特别是高峰时段足够的输送、换乘能力,保证旅客不积压,避免换乘客流膨胀拥堵。

4.4 功能协调原则

即在有限的客运站区范围,以人、车流线为核心,进行平面、立体总体布局,相互间有机便捷联系,构成协调、联动、有序的系统。在各功能区间或客运广场周边考虑部分商贸、土地开发区域。

4.5 集约土地原则

我国城市化发展极快,人口高度集中,土地寸土寸金,简单的平面摊铺、大量拆迁显然不能通用,特别对于大量的既有铁路客运站,应充分利用站区的立体空间资源,合理布置各种交通设施。

4.6 经济性原则

工程的经济性永远是项目决策的最重要因素。在满足功能的前提下工程造价最低,是规划、设计、建设必须遵循的基本原则。

5 干线客运专线铁路与其他性质铁路间的互联-互通布置方式

城际铁路与干线客运专线铁路在技术特点和标准上是相通的,仅有列控系统的高低差别,但较高的C3系统可以兼容较低的C2,因此列车相互跨线运行不存在技术性制约。

5.1 铁路与干线铁路间的物理互通

在我国铁路客运站,多条干线客运专线(高速铁路)间、城际铁路与干线铁路的物理互通,主要有共站共场、共站分场(各车场或平面并列、或立体跨越)等总体布置。其中,按照性质别共站分场布置时,为满足相互跨线、运行交路延长需要,在车站两端修建跨线联络线,从而将各引入线相互构通。这种布置在我国特大型客运站中运用最多,本文不再赘述。

5.2 城际(市域)铁路与干线铁路间的互联

由于铁路性质及管理权限的区别,难以实现相互跨线运行,或跨线运行运输代价较大(如延续客流较小、发车车次较少等),必然形成续行客流终止-换乘其他车次的“车场分离-旅客换乘”的“互联”模式。可以采用以下布置:

(1)并行高架(地下)引入布置

利用城际(市域)列车相对短小的特点,在车站咽喉区或广场两侧、站房附近城市主干道上方或地下适当位置设置城际(市域)车场(如图1所示)。

(2)跨线引入布置

图1 干线客运站站区周边设置城际(市域)车场示意图

即:在干线车站客运设施范围外的两端咽喉区上方或地下,或利用两端城市道路上方(地下)设置城际(市域)铁路车站(如图2所示)。

图2 干线客运站两端跨线设置城际(市域)车场示意图

(3)引入既有主要客运站站区——平行高架式布局

即:作为一种演变,在用地极其宝贵但必须设置、车站未设高架候车室(仅有跨线通廊)等情况下,城际(市域)车站也可考虑高架于既有主客站上方(如图3所示)。

图3 干线客运站两端跨线设置城际(市域)车场示意图

上述布置方式均属于旅客终到-换乘模式,对建设环境要求、适用条件各异,旅客在站区范围广义上实现换乘,属于不得已的“补丁式”布局,必需因地制宜研究比选确定。

6 轨道交通与铁路间的互联模式

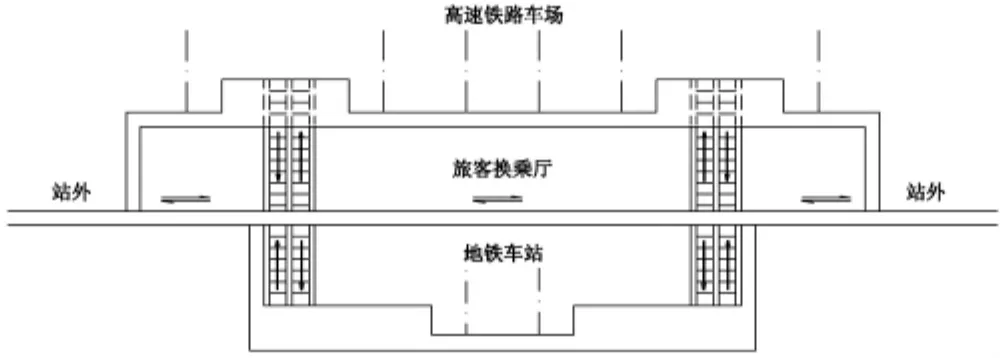

地铁(轻轨)等轨道交通属于城市内短途大能力运输方式,引入铁路客运站主要负责解决旅客旅行“最后一公里”的问题。因其信号、牵引供电制式与干线铁路不同,亦不能“互通”,只能形成“互联”的换乘关系。一般有地下、地上、同平面等模式。

6.1 地下模式

即轨道交通(地铁)车站平行或交叉设于铁路客运车场地下,既独立,又相互联系,该布置型式最常见(如图4所示)。

图4 地铁车站设于客运站车场下、站前广场前城市道路下示意图

6.2 高架跨线模式

即轨道交通(轻轨)车站高架平行或交叉设于铁路客运车场地下,既独立,又相互联系。

6.3 同平面同台换乘模式

既可以地面,也可以地上、地下,适用于换乘的节点车站(如图5所示)。

图5 铁路客运站与地铁(轻轨)同台换乘布置示意图

7 车站站区旅客综合换乘规划

铁路站区综合交通规划可以分为宏观的布局规划和旅客综合换乘规划两个层次。布局规划就是合理布局、集成站区的铁路、城市轨道交通、公路(长途客车、城市公交、出租车和社会车辆等)多种交通方式(如前述的总体布置模式);综合换乘规划体现在确定功能区的布局、平立面空间几何关系,使流线疏解、旅客换乘距离最短,消耗最小。

各种交通方式间人员、车辆的流线过长、平面交叉是效率、安全的大敌。综合换乘规划的核心是以流线为核心,力求人、车流线全立交、全互通,各功能区以天桥、地道相互立体衔接。对于人流高度汇集区域,尚应考虑设置转换(缓冲)空间、平过道等分隔,对人、车流进行合理调节、梳导。

7.1 铁路车站综合换乘的空间布局模式

铁路车站各交通方式间综合换乘的空间布局模式主要有平面式布局、落客平台式布局、立体式布局、同台换乘式布局及综合体式(组合式)布局等五种空间布局模式。

7.2 铁路车站与城市轨道交通的综合换乘

城市轨道交通(地铁、轻轨、有轨电车等)具有安全性高、发车密度大、运量大、全天候等特点,成为大型铁路客运站/航空港的最佳也是最重要的衔接交通方式。世界各国均多将轨道交通车站和铁路客运站有机衔接,联合设置。

(1)立体式综合换乘

即:铁路与轨道交通相互立体跨越,相互间以通道连接或通过交换厅连接各自站台实现换乘。

立体换乘有立体交换厅过渡换乘(如图6所示)及立体通道直接换乘两种方式,其中设置换乘厅调蓄客流换乘适用于集成线路多、换乘量较大、客流流线交叉较多的情形。

图6 立体换乘示意图

城市轨道交通车站出入口与铁路车站的互联一般有以下几种方式:

①其出入口设置于站前广场上。这是较常见的衔接模式,乘客的换乘距离较长。②出入口通道直接连接至铁路客站的候车室。③从轨道交通站厅层设专用通道直达铁路客站的站台面。

当轨道交通车站垂直或平行修建在铁路客运车场(站台)或站房地下,或跨设于铁路车站之上时,也可与铁路车站设联合站厅层,通过连接通道相互联接。

显然,立体式换乘空间资源利用率高,但造价较高,同时需要在规划建设、管理体制、票制等诸多层面相互协调,同步规划,同步实施。

(2)同台式布局的综合换乘

同台换乘是指铁路、轨道交通利用车站的同一站台进行平面换乘,换乘旅客再无须通过站厅交换和通道走行,实现真正意义的“零距离”换乘和交通方式的“无缝衔接”(如图5、图7、图8所示)。

对换乘旅客而言,同台换乘车站是旅客的中转站而不是目的地,因此此类车站应是大量车次的停站点,起到客流接续和转换作用,不过度追求集散功能。其岛式站台应充分考虑旅客暂留、休息的需求,其面积和宽度应合理确定,尚应考虑票务系统的兼容,针对客运专线与城市轨道交通二者运营模式的特殊性,票务系统接口可采用计程或计时票价制。

图7 同台换乘平、剖面示意图

7.3 铁路车站与公交等机动车间的换乘

城市的公共交通一般有公交车(或BRT)、中长途客车、出租车及社会机动车等,铁路车站也是其大量聚集的场所。合理布局各类车辆的功能区,实现落-载客-停放有序分离,也是站区综合交通规划的不可或缺的重要内容。

(1)平面分离式布局的综合换乘

对于旅客较少的铁路客运站,铁路车站与机动车作业区平面相互邻靠(落客区设于候车厅附近,载客区设于出站口附近),旅客广场承担客流转换、缓冲功能(如图8所示)。有条件时,落客区、载客区、停车场平面可分离设置;或不设停车场,落客区和候客区共用或广场附近设置成“U”型通道。

图8 铁路客运站平面分离式布局的综合换乘示意图

平面布置的特点是人、载具平面分离,旅客步行流线较长且有交叉。多用于客流量中等的地市级以下铁路客运站,最为常见。

(2)“平台落客”式半立体布局的综合换乘

在上进下出方式的大型高架客运站,为缩短旅客步行流线距离,车辆通过设置的候车厅两侧的高架道路(落客平台),将旅客直接送达各候车大厅,終到旅客出站后在专属公交待客区换乘离开,从而形成“高进低出”的车辆运行流线,广场周边设置专用停车场(两侧布有公交车车站和长途车车站,如图9所示)。

图9 高架站房两侧设落客区平台示意图

该模式实现了车流流线立体分离,也最大程度减小了乘车旅客的步行距离,在机场航站楼、发送量较大并设置高架站房的铁路大型客运站普遍采用。

(3)全立体布局的综合换乘

即:围绕候车厅高架设置落客平台,在出站大厅下(或广场下,高架广场地面层)分层设置出租、公交、社会车辆载客区和停车库,落客区-休闲区-载客区竖向立体布置,人流、车流全疏解,旅客采用立体垂直换乘模式(通过换乘大厅和楼梯、电梯、自动扶梯等),不必再通过广场转换。

7.4 铁路客站站区机动车辆停放区的布局

为了避免机动车辆在客运站广场或周围道路的滞留,影响人流的移动和交通运行,形成混乱无序的场面,一般综合换乘枢纽会限制机动车辆在广场或客站周围道路停留或上下乘客,而要求机动车辆统进入专用停车场,一般有以下方式:

(1)场站一体式:机动车辆落客、载客与停放集中一处,乘客和接送旅客的人员通过广场或者通道、楼梯、换乘站厅层进出综合站房。

(2)场站分离式:载客区、落客区紧密设置在站房附近,只设一定数量的发车位,而在广场周边单独设置停车场。停车场可以地面设置或地下立体设置。

7.5 综合体式布局的综合换乘

即:依托铁路大型客运站站房建筑和广场,综合运用上述平面、立体等换乘模式,集成铁路、轨道交通、城市公交等多种交通方式于一体,构建成大型交通换乘综合体,车流流线完全立体疏解,各种客流均通过地下空间有序引导,有效实现“零距离换乘”。

8 小结

综上,铁路客运站往往需要集成多种交通方式。为实现不同交通方式间的互联互通,可以因地制宜采用以下模式:

(1)有多条城际(市域)铁路引入时,当旅客有较大的过境需求且有经济社会效益时,干线铁路与城际(市域)铁路可以考虑通过设置必要的铁路联络线,实现物理互通,延长运行交路,避免过境旅客人为终止换乘;当跨线运行价值不大、工程代价过高时,城际(市域)铁路可采用分线分场、旁站设置的方式,构成车次接续-人换乘的“互联”关系。

(2)大型客运站,城市轨道交通应是铁路客运站主要的“互联”方式。在规划阶段即应统筹规划,应充分利用铁路客运车场、广场的巨大地下空间,规划布局平行于车场、立体垂直交叉的地下车站,构建换乘综合体。

(3)城市公共交通与铁路客站间,有条件时应实现落客-载客-停放功能分区,实现人-车流线的疏解,设施可立体布局。

(4)本文中所述主要针对铁路大型客运站。对于中小型客运站,则应因地制宜,因地制宜选择中小运能的有轨电车、公交等作为主要“互联”模式,避免机械的“大而全”的规划,有条件、发展潜力大时,可以采用“预留条件”或“预留工程”。