从绘一幅画到做一幕戏:互联网时代历史教研新动向探微

2018-12-07李中清

梁 晨 董 浩 李中清

重返学界是近几年互联网发展的重要动向。物理学家最初是为了便利自身工作而发明了互联网(万维网),这也成为最近二十年来人类最重要的发明①1967年英国国家物理实验室(NPL)的物理学家将十数台电脑与外围设备连接,形成分组交换网。此后,在日内瓦欧洲核子研究中心(CERN)工作的另一位英国物理学家提出了“万维网”(WWW)概念。到1980年代初随着TCP/IP协议架构的推广,越来越多原本独立的网络被连接起来,从而形成了我们今天熟悉的网络环境。1995年,随着微软公司正式推出互联网浏览器1.0(Internet Explorer 1.0),互联网的迅速普及和广泛运用遂成为现实。参见王旭:《互联网发展史》,《个人电脑》2007年第3期。。二十年来,互联网深刻变革了全球的商业活动(如网络购物与消费,亚马逊、淘宝等网站)和社会日常生活(如日常生活沟通交流的Facebook、微信等平台),逐渐从技术发展成为当下人类赖以生存的基本环境,因此,即便是历史等传统人文学科也不能不受此影响。最近五六年来,随着互联网服务学术研究和教学的程度不断加深,历史等人文学科的变革趋势愈发明显。不过,国内学者们尽管对此已有一定的关注和讨论②仅就国内而言,国内历史学者最近几年来,最近几年来已经展开了一系列相关讨论。如《史学理论研究》杂志曾在2011年第4期组织李剑鸣、王晴佳、王家丰、马勇、王旭东和刘军等数位历史学者笔谈“互联网与史学观念变革”这一主题。《甘肃社会科学》在2013年第5期,由王旭东主持了“信息转向:新世纪的历史学在召唤”专栏,刊发了其本人撰写的《20世纪历史学传统嬗变和方法论的计量化》和周兵《历史学与新媒体:数字史学刍议》两篇文章。《史学月刊》杂志从2015年第1期起开设了“计算机技术与史学研究形态笔谈”专栏,首期邀请了余治忠、王子今、王文涛、陈爽、周祥森等五位学者从不同角度参与笔谈。此外,焦润民《网络史学论纲》(《史学理论研究》2009年第4期)、马勇《互联网时代历史研究与书写》(《博览群书》2013年第1期)以及王涛《挑战与机遇:数字史学与历史研究》(《全球史评论》2005年第1期)等都从较宏大的视角探讨了互联网时代历史研究面临的挑战和转变。,但真正参与实践者还不多见。

互联网时代的历史教研或将从过去“绘一幅画”的状况转变为“做一幕戏”,即从过去画家绘画般的独立工作转变成戏剧创作般的分工和系统化的集体工作。从一幅画到一幕戏,创作的模式发生了彻底改变,产品的特征也就全然不同了。这种历史教研的新特征,是互联网数据化、连接化、协同化和集智化特质在史学领域的生根和具化。数据化使得越来越多的文献甚至实物史料被数据化处理和保存,史料的远程及全天候开放利用成为可能,而且在以文本挖掘(Text Mining)和数据库建构为代表的信息技术支撑下,越来越多的史料能够借助技术或电脑软件进行以定量为标志的相关分析,史学研究逐步从以定性分析为主走向定性与定量混合研究。在教学过程中,技术方法的讲授与探讨也由此成为必需。随着数据化程度加深,材料间的连接(史料、数据)、材料与人的连接(材料的电子化和网上开放,拉近了其与研究者、学习者的距离)以及个人之间的连接(教学过程中师生间、同学间的距离被缩短,研究过程中因材料连接、共享等形成的研究者彼此的联系等)变得越来越频繁和必要。连接范围的扩展和连接成本的降低,使得有效的共同学习和协同研究在史学领域成为新趋势。基于这些特点,史学的教研活动逐步呈现出集智化特征。史学在保持传统单向的“师徒关系”教学和单打独斗的“一家之言”研究模式外,出现了新的多元互动和团队研究的新方式。

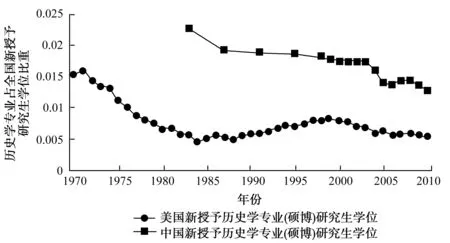

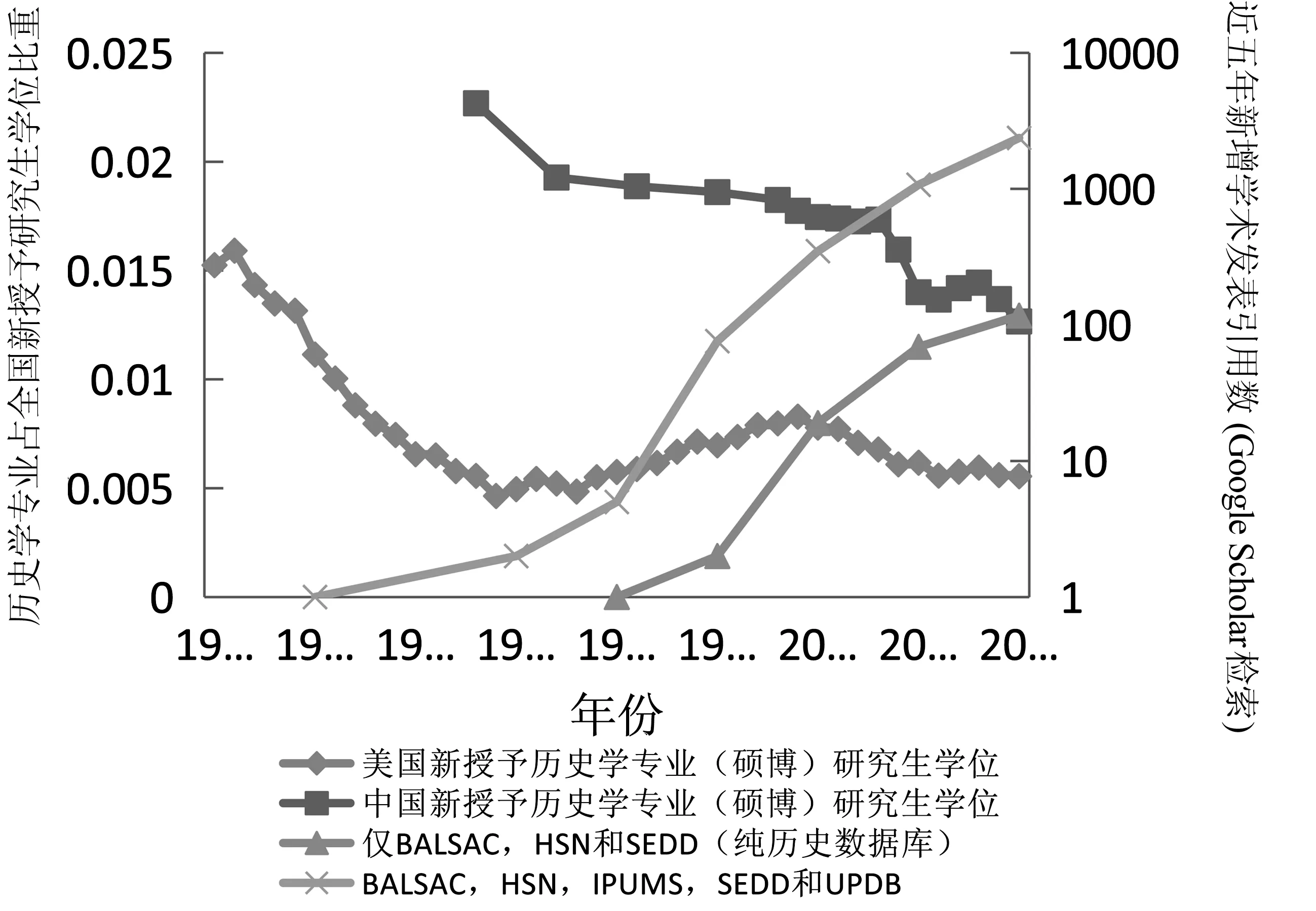

这些新动向很可能会帮助历史学克服近三十年的重重“危机”,跟上时代潮流。1980年代以来,互联网大规模运用之前,“史学危机”已是历史学者们感同身受的普遍现象[注]侯杰、姜海龙:《当前历史学研究的内在困境与外部危机》,《河北学刊》2004年第11期。。史学理论的“陈旧”,研究方法的“非科学化”、发现解读的“主观化”以及历史学教育培养出的人才难以符合市场需要成为诸多危机中最突出者。这一危机是持续的,而且是全球性的。如自1970年代以来,中、美两国大学中以历史学专业的硕博士生比重呈现出快速、持续下降的趋势(见图1)。

图1 中美史学研究生下降趋势图

本文讨论互联网时代历史学可能或正在出现的种种动向,并不像已有讨论那样只是一种理论化的推测,而是基于一定实践基础的经验分析。这些实践即有一些国际化史学研究团队(哈佛大学中国历代传记人物资料库项目,简称CBDB;香港科技大学李中清康文林研究组)十余年来依靠互联网,基于大规模、长时段历史材料与数据库开展的量化研究经验,还包括像香港科技大学等国际一流大学近三年来依靠互联网技术,特别是大规模公开在线课程(massive open online course, 简称MOOC)平台和翻转课堂(Flipped Classroom)教学模式等进行的历史教学改革成果与经验。但总的来说,互联网技术在历史学领域内的这些深入影响是最近几年的新现象,相关实践非常前沿,不论是可参考的理论文献还是富有成效的相关案例暂时均不多见。尤其在研究领域,尽管海内外确实出现了一些有影响的中国历史方向的数字人文项目,但有影响的研究成果还很不足。显然,若据此讨论互联网及数字技术对新时代中国史学研究带来的新气象是缺乏底气的,因此本文将集中关注较为成熟且已有实践效果的项目与技术,依次并按照教、学和研究的顺序来逐一探讨互联网与数字技术在高校史学课堂及专业研究领域中的运用方向与价值。

一、从单向讲授到交叉互动:历史教学的新形式

最近三四年来,全球越来越多的顶尖高校加入到基于网络平台与数字技术的大学教学创新中来。虽然时间很短,但已显现出对传统教学的颠覆性影响。以香港科技大学为例,作为亚洲最早参与此类改革的高校,历史学等人文与社会科学课程成为该校首批教学改革的重点。2012年,香港科技大学成为亚洲第一所加入Coursera[注]Coursera是免费大型公开在线课程项目,由美国斯坦福大学两名计算机科学教授创办。旨在同世界顶尖大学合作,在线提供免费的网络公开课程。Coursera的首批合作院校包括斯坦福大学、密歇根大学、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学等美国名校。2013年进驻中国后,已有北京大学、南京大学、上海交通大学、复旦大学等多所高校加入。在线课程平台和第一所开展MOOC课程的学校。次年,香港科技大学即在Coursera平台上面向全球推出了三门课程:由人文和社会科学学院院长李中清(James Z. Lee)教授讲授的“用数据分析方法理解1700-2000年的中国”(下文简称“理解中国”)、由人文和社会科学学院白立邦(Naubahar Sharif)副教授讲授的“科学、技术与中国社会”,以及由生命科学与生物医学工程教授周敬流和化学系兼任副教授杨霖龙合作讲授的“烹饪的科学”(三门课学生选修、完成情况见表1)。随后,香港科技大学又与由麻省理工大学和哈佛大学合作开发的另一个大规模开放在线课程平台edX缔结了合作关系[注]2014年香港科技大学人文社会科学学院在edX上推出了“亚洲商务英语会话”(English for Doing Business in Asia-Speaking)和“亚洲商务英语写作”(English for Doing Business in Asia-Writing)两门语言类大规模公开在线课程。。2015-2016学年,香港科技大学还在李中清教授和白立邦副教授的两门课程外增加了崔大伟(David Zweig)教授开设的“中国政治(Chinese Politics)”、朴之水(Albert Park)教授开设的“中国的经济转变(China’s Economic Transformation)”和康文林(Cameron Campbell)教授开设的“社会科学化的中国研究:方法与研究设计(Methods and Study Design for Social Science Research in China)”三门课程,从而形成以“全球中国学”(Global China Study)为主题的五门人文社会科学类MOOC课程。

表1 香港科技大学Coursera课程学生注册和参与情况(2013年)

从表1可以发现,大规模公开在线课程虽然有极大扩展学生范围的优点,但相较于传统课堂,也存在着教师难以控制学生学习效率和效果以及学生退出率高等诸多缺点。这提醒我们仅仅机械照搬传统课堂教学的模式并非真正利用互联网的优势[注]对于如何转变思路、理解互联网时代教学的新特点和新变化,本文仅可以提出方向性建议而不可能成为具体的操作指南。。我们不应满足于当前制作和共享精品课程视频这种流于形式的互联网教学应用,而应该更多思考如何真正利用互联网“互联”“互动”的特点来整合教学资源和提高教学质量。实际上,互联网的发展使得知识的载体和传播、获取方式发生了根本性变革,以知识讲授为主的传统历史课程将越来越难以适应高端专业人才培养的需要,而基于学术前沿的研究型教学可能是一流大学历史学专业课程设置的重点。历史学的研究型课程往往需要师生间频繁、深入的互动才能形成“教学相长”的局面,而一般的大规模公开在线课程显然远达不到这种效果。因此,应该进一步思考互联网对历史乃至整个人文学科教学带来的巨大变化,在开设具备中国特色、惠及全球学习者的高质量MOOC课程的同时,积极探索线上与线下教学的互动,使传统课堂教学与互联网时代教学优势互补。

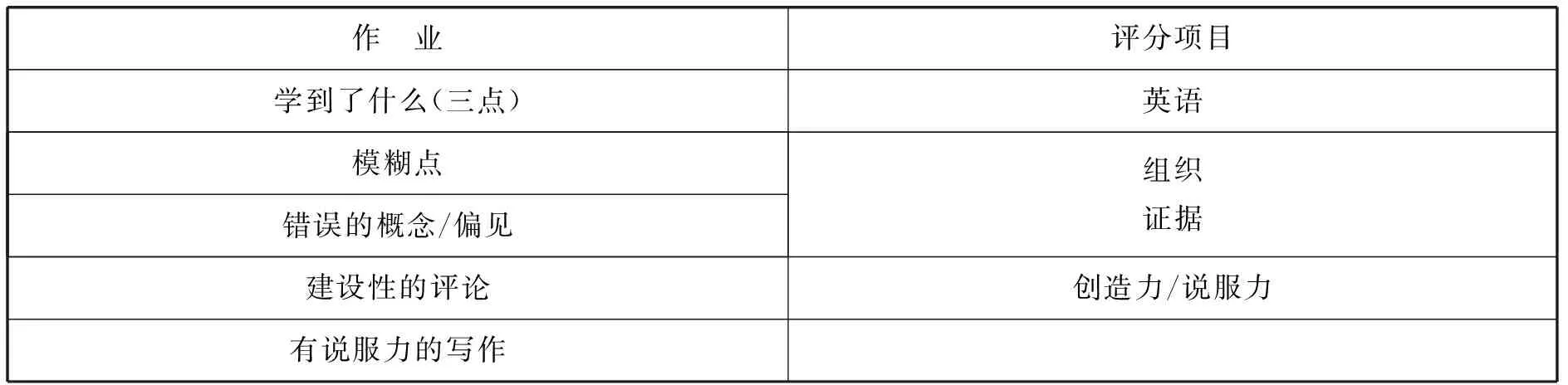

“翻转课堂”[注]“翻转课堂”译自“Flipped Classroom”或“Inverted Classroom”,是指重新调整课堂内外的时间,将学习的决定权从教师转移给学生。教师不再占用课堂的时间来讲授信息,这些信息需要学生在课后完成自主学习,他们可以看视频讲座等,还能在网络上与别的同学讨论,能在任何时候去查阅需要的材料。教师能利用更多课堂时间开展更多的讨论、交流等。是一种结合传统教学和互联网教学优势帮助学生习得新知、提高能力的新颖教学形式。其最早运用于如电子工程、建筑工程等理工类学科的教学,取得了很好的教学效果。在人文社会科学领域,即便是西方大学中,“翻转课堂”的运用、开放尚在起步中,一些学者对此也还有疑虑。但如果说大规模公开在线课程的主要优点在于依靠互联网无限连接的特点大大拓展了教学受众面的话,那么“翻转课堂”的主要优点则是通过空间置换,使得课堂从学习的讲授空间转变成了复习再思考的讨论空间,能够有效地将教学目的从单一的传授知识转变为兼具传授知识、培养表达能力、增强思辨能力的全面教育,这对改变传统历史教学“满堂灌”的不足很有帮助。“翻转课堂”一般不设老师讲课环节,所有的讲课均由学生在课下观看MOOC课程视频完成,课堂主要用于学生小组展示、课堂讨论和作业点评三个环节。每次课前,教师可以针对课程视频提出问题并安排学生分组准备课堂演示来进行讨论。这样做可以很好地督促学生理解课程视频,并培养团队协作精神。在分组演示之后,有大量的课堂讨论可以展开,不仅包含老师对于学生演示的点评,更多的是学生之间互相点评以及集体讨论由课程内容延伸出的各种议题。同时,除了口头表达能力,“翻转课堂”还可以更好地关注学生写作能力和批判性思考的培养,学生定期需要按要求完成小论文,讨论个人对课程内容的体会和评论。许多课堂时间也会用于具体探讨批阅过的学生文稿,解决学生普遍遇到的写作困难,培养正确的学术写作习惯等,这些显然是历史学专业学生培养中最为核心的能力。自2013年起,通过连续三年对“理解中国”课程的“翻转课堂”进行的六次试验[注]这6次课程课号分别是:2013年,SHSS 3001、MGCS 5001;2014 SSMA 5160、MGCS 5001;2015 SSMA 5160、SHSS 3001。,我们发现这种形式的课堂对学生能力的培养逐渐显现出比传统讲座课和传统研讨课更全面、系统和深入的特点(见表2)。

表2 传统与翻转课堂能力培养比较

在上述各项能力中,重视学术写作能力的培养是“翻转课堂”的一个显著特点。学术写作能力是历史学等传统人文学科最应强调和重视的培养内容,但在过去的传统教学中,知识讲授几乎占据了课堂的全部时间,学术写作完全是学生课余的个人练习,缺少督导和有效的训练,其效果自然不佳。但在“翻转课堂”中,学生每周都要在课外进行个人和集体的两种学术训练,每周的课堂上还要接受老师和全体同学的点评,压力和强度都很大,效果也就非常明显。具体到“理解中国”课程,每周学术写作训练的要求和点评标准非常清楚(表3),学生对照练习,容易发现问题和真正提高能力。

表3 “翻转课堂”的学术写作能力培养

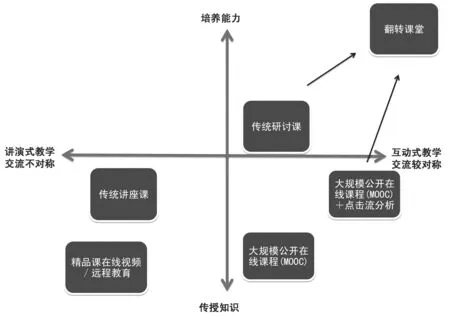

图2 各种不同类型课程效果比较

此外,数字技术还能够帮助授课老师更准确、有效地掌握学生课外学习教学视频过程中的反应与表现,能帮助教授真正掌握自己的教学效果。“理解中国”课程通过与香港科技大学计算机系屈华民教授团队合作,利用他们开发的具有开创性的“慕课分析系统”(VisMOOC)[注]屈华民教授团队发明的整套系统的详细情况,可参见http://vis.cse.ust.hk/vismooc/。又,该团队使用“慕课分析系统”对“理解中国”课程学生点击流状况进行分析研究,形成了相关图表,详情可参见http://hdl.handle.net/1783.1/92950.,尤其是核心技术“点击流分析”(click-stream analysis),通过专门软件记录和分析学生在观看课程视频时每次鼠标点击、操作的动作来掌握学生观看教学视频时的精确电脑操作以提高教学效率。这一系统可以记录使用者的每一个“跳转”和“点击”行为。“跳转”包括向视频前进和后退方向的两类。“点击”则以科为单位,记录次数。这些操作集中的部分则往往会是课程的难点和重点,需要反复浏览、学习。

依靠互联网平台和“点击流分析”等相关技术,“翻转”后的历史课堂可以取得比以往传统讲座课、在线视频课程/远程教育课程、传统研讨课程和一般大规模公开在线课程(MOOC)等各种课程更好的教学效果。利用二维坐标图,我们对不同类型课程的效果进行了标注(图2):

首先,传统课堂教学时间有限,很多同学课堂参与度低,教师在传授知识的同时很难开展深度互动。其次,各高校近年来制作的精品课资料实际上可以看作是互联网教学应用的一种大胆尝试。然而绝大部分在线精品课仅是对实体课堂讲课的录像以及公开配套课程资料,基本是传统课堂教学的机械翻版,教学效果差强人意。再次,大规模公开在线课程(MOOC)尽管发展时间很短,但是与互联网的结合,使其在全球拥有庞大的学习群体。这既是优势也是限制,因为全球学习者群体在语言、文化、教育背景上极大的异质性,MOOC往往无法针对学习者的特点及时调整讲课内容和重点,课程考核形式也只能去繁就简,师生互动有限且难以深入。最后,“翻转课堂”的教学形式在教学互动和学生规模两个维度上取得了最好的平衡。这种课堂能够将我们过往历史教学的课堂从被动学习转变为主动学习,从低层次学习(low-level learning)转变为高层次教学(high-level teaching),对我们今后的历史学甚至人文学科教学改革很有启发意义。

二、从被动到主动:互联网时代历史学习的新要求

互联网时代教学方式与理念的转变,既会对老师的教学提出更多的要求,也对学生的学习产生深刻影响。首先,课堂被“翻转”后,学生学习、思考的时间和强度有了很大提升,对自主性学习和批判性思考的能力培养益处颇多。传统课堂,包括讲授课、视频课等,学生往往只是被动听讲,很少去主动思考。“翻转”后课前学习知识点、课上巩固讨论的形式实际上使学生在短时间内要多次学习和思考课程内容,并将课上时间由被动听讲变为主动讨论,大大加深了学生对知识点的理解。

其次,课堂“翻转”后,老师与同学间的交流变得频繁起来,师生间的“连接性”大为增强。过往各种历史课堂的教学中,由于学生自身知识储备和历史观的不完善,其对学习内容的思考常常有较大的随意性和局限性,理解很容易片面化和有失偏颇。对于这类情况,学生自身很难及时反省,老师只有通过课后讨论甚至课程论文才能发觉一二,但往往为时已晚,无法有效完善学生的认知。而“翻转课堂”,学生在课余观看视频时,便可利用在线平台就一些疑问与老师、助教展开即时交流。而在课堂内,师生间、同学间的集中讨论、辩论又会更加直接地展示同学各种观点和接受更有效的指导,从而保证学生对课程知识的正确理解,对他们形成独立、客观、全面的学术品格非常重要。

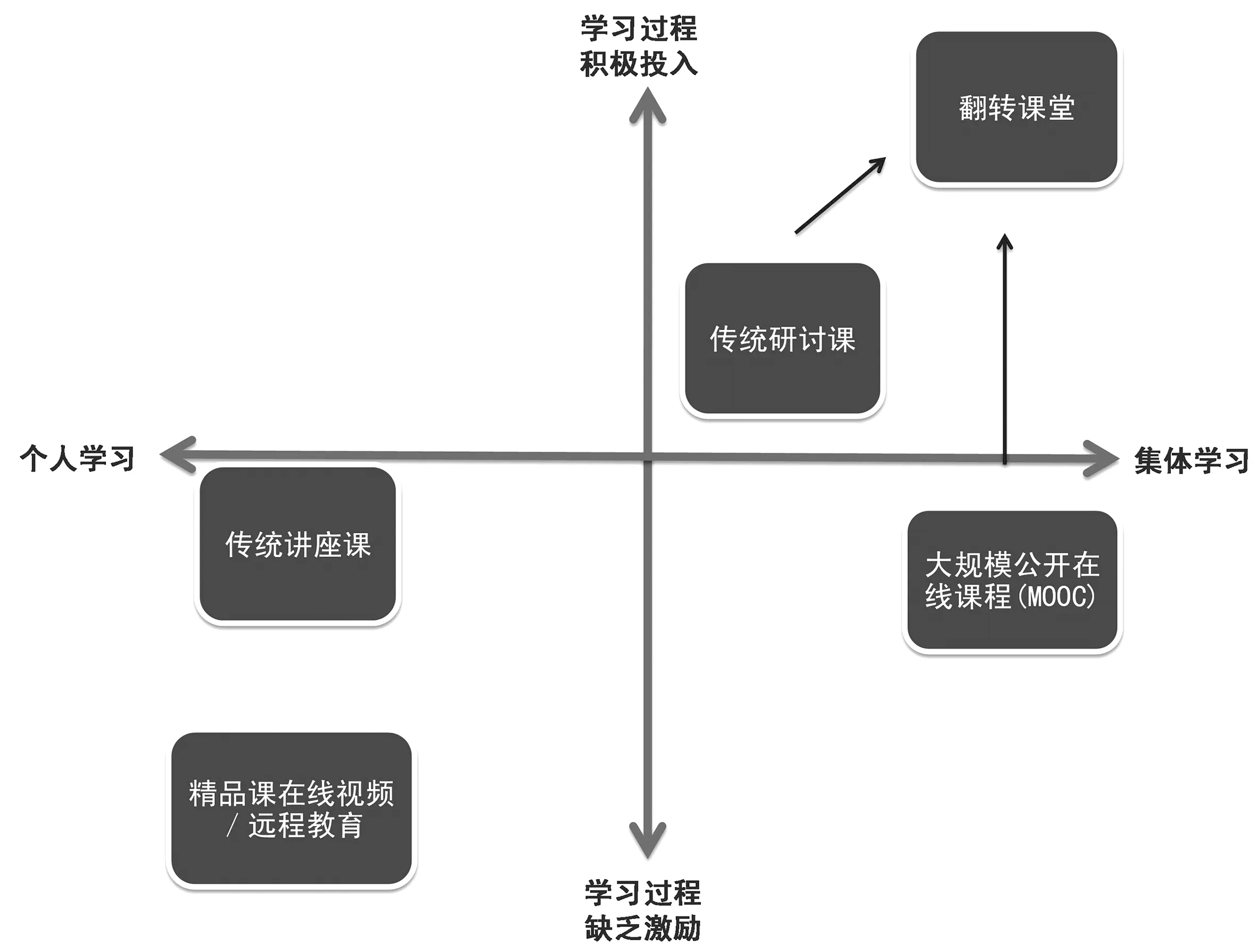

最后,新的教学方式还将传统个人化的学习转变成新的、以小组为单位的集体化、竞争性的学习,从而拓宽学习者的思维空间和激发学习投入。如在2015年“理解中国”的课堂上,我们将来自美国、中国大陆和香港的所有学生每3至5人交叉组建成一个固定的小组进行集体学习。我们发现学生在准备小组演示和课堂讨论的过程中,不断合作,协调个人习惯与集体利益,与个人学习相比,每组学生的学习投入程度都随课程进度不断提升,越发认真和努力。尤为重要的是,小组间的相互学习、比较形成的竞争性学习氛围远比教师的“照本宣科”更为有效和迅速。往往某一小组作出高水平的演示后就会激励其他的小组在之后一次的演示中更加用心、迅速跟进。这种小组间的良性竞争使课程整体学习质量提升非常明显。大规模公开在线课堂可能在容纳学生规模方面胜于“翻转课堂”,但组织性和学习效果则不够理想,“翻转课堂”显然更适合学校教学。总的来说,相较于传统课堂,“翻转课堂”能够将个人化的学习转变为集体化的学习,并大大提升学生的学习投入和学习效果(参见图3)。

图3 不同课堂学习效果比较

通过以上不同形式教与学的比较,我们认为互联网时代的历史教学或将在以下五个方面出现互动的深度与学习群体的广度的大进步。第一,同一个主题的课程选择可以从一门变为上百门。互联网使高校间在历史教学上的取长补短成为可能。国内学术大家,甚至国际著名学者的授课视频完全可以系统化地进入各所高校的历史学课堂。不同高校的优势教学资源可以在较小甚至零成本的条件下实现整合和流通,在根本上提高历史教学的整体质量。第二,同一个课程的受众可以由几个人变为几万人。通过对课程进行录像并在互联网上分享,同一次授课的受众可以无限扩大而无需人为重复。历史教师可以将节省出的时间和精力集中在课业指导、讨论答疑等更为具体有效且不可复制的课堂互动环节。第三,同一个老师的备课可以由“一成不变”变为“因材施教”。结合互联网优势的新型教学,往往可以通过学生论坛、嵌入教学视频中的随堂互动测试、甚至是追踪学生对在线教学资源的停顿、重复、略过等鼠标点击习惯等大数据分析及时反馈学生情况。教师可以依据分析结果及时调整课上教学和讨论的侧重点,从而真正实现“因材施教”。第四,同一个课时的讨论比重可以从几分钟变为几十分钟。传统课堂教学可以在课前完成,课上时间可以更多分配给针对学生具体学习反馈情况而设定的重点答疑和课堂讨论。第五,同一个问题的理解可以从个人思考变成全球互动。相同课程的学习者不再局限于同一个班级或学校,而是可能分布在全球各地。对于相同问题的个人解答可能变成全球讨论,并因学习者的年龄、知识构成和文化背景的差异而丰富多样。学生甚至老师都可能借此突破自身思维在地域、文化上的局限而获益良多。

教学的变化自然会对教师提出更多的新要求。大规模公开在线课程和翻转课堂在初次制作时,主讲教师需要投入的时间和精力肯定是传统课堂的数倍甚至更多,但优势是此后可以连续使用较长时间。讲授课程的视频观看、学习是在课余,教学时间内的分析、讨论还可由教学型老师、助教等负责。因此,这些新方式的使用会进一步帮助高校明晰科研型与教学型序列教师的分工,改革教学模式的同时更要改革师资队伍的管理。而且,由于大量课堂时间用于讨论,学生们对研究问题的不同看法往往对老师多有启发,更有可能实现教学相长。同时,由于大规模公开在线课程与翻转课堂给教学工作带来的转变,能够使得我们将各领域顶尖学者的某些基础性、关键性课程真正有效地推广,从而在一定程度上打破以学校、地域为樊篱的师资不平衡和所谓“学术中心”。

教师教学的转变最终带来的是历史学人才培养状况的转变。当前,社会与市场需要的人才,其所应当具备的能力或知识往往是超越学科本身的。例如书写与口头交流的技能、团队工作的精神、伦理决策的能力、批判思维的养成以及实践中书本知识的运用等等。中国大学的历史教学往往只重视知识灌输和纯粹的学术训练,在高等教育大众化的今天,已经难以跟上时代潮流。互联网时代的教学转变配合了新时期社会与市场对人才的需求转变,应当引起历史学界的重视。后工业化的互联网时代是高人力资本竞争的时代,占领人才培养的高峰,对国家竞争至关重要。最近二十年来,中国政府为发展科学研究和高等教育,非常重视人力资本的投入,通过各种人才计划(如长江学者、千人计划、万人计划等)吸引了大批高水平人才回国,如果我们能有效利用好大规模公开在线课堂和“翻转课堂”的特点,就能打破单位和人事关系的束缚,更广泛地发挥这些宝贵人才的价值。

三、从“解释”到“求是”:互联网时代历史研究的新范式

16世纪“科学革命”伊始,自然科学和人文社会科学的学术传统开始分化,自然科学注重求是型学术,社会科学推崇解释型学术[注]关于“解释型学术”与“求是型学术”两种范式的形成与差异,可参阅Ernest. L. Boyer, Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate (Princeton, N.J: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1990).。经典社会科学理论如托马斯·罗伯特·马尔萨斯人口学说即是这类解释型学术在社会科学领域的代表[注]Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population ,1798/1803/1992.。近些年来很多研究通过批判与揭示,挑战了我们过去的学术解释与理解,这可看成此学术形式在人文学科的表现。在人文社会科学领域,追求“求是型学术”原先主要有两种范式倾向,一种是以心理学为代表的实验方法,一种是以社会学、经济学为代表的普查方法,但这两种方法显然都不适合于历史研究,因为一般看来,历史既无法以实验的方式去复原,更无法事后再被调查。如今,随着互联网技术和数字人文研究的发展,尤其是大规模历史量化数据库在收集、整理和构建方面的重大进展,很可能会在历史研究中为这两种认识论架起桥梁,建立起历史学的“求是型”研究范式[注]关于这一问题的讨论,可参阅梁晨、董浩、李中清:《量化数据库与历史研究》,《历史研究》2015年第2期。。

这种新范式形成的基础是在互联网与数字技术发展支撑下,史学研究能够实现研究材料或对象的大规模化和长时段化、研究人力的集体化和协同化以及电脑、人脑相结合下的分析能力集智化和高效化。

1.史料数据化:从定性走向定量

随着计算机和互联网技术的发展,历史研究所依靠的各种材料逐渐出现了数据化的发展倾向。从1980年代开始的可检索文献数据库到1990年代的学术出版物数据库再到2000年代的量化历史数据库,互联网时代的历史研究的材料组织和利用形式在不断变革。过去很多珍稀史料往往被收藏者深藏起来,难以为学界普遍使用,在一定程度上,史料拥有权的“唯一性”限制了其学术价值的发挥。但数字化技术和网络的普及使得越来越多的资料进入互联网,学者们凭借一部终端和一个网络接口(甚至不需要接口,而是移动热点),便可随时随地查阅资料,用以研究。史料拥有权的“唯一性”对史料获取的障碍大大降低,给研究带来了无限新可能。新的研究材料更适合运用全面、系统、精确的分析方法,更便于开展有说服力的比较研究。

1980年代,图书馆界兴起了一股建设大规模可检索文献数据库的风潮。这其中比较著名的数据库有1980年代开始建设的IRIS Intermedia project,1987年开始建设的Text Encoding Initiative,以及1984年启动的,包含二十五史、十三经等中华经典文献的台湾中研院汉籍电子数据库。这种以材料保存和检索为目的的数据库建设自1980年代以后一直持续,规模不断扩大。如作为国内甚或亚洲最大的高校图书馆,北京大学图书馆近年来逐步将馆藏的图书进行扫描,上网,北大师生可以在网上借阅电子版书籍,足不出户就能查阅馆内浩瀚的资料,包括很多珍贵的明清、近现代史料。又比如美国谷歌公司在2004年宣布将与美国纽约公共图书馆、哈佛大学图书馆、斯坦福大学图书馆、密歇根大学图书馆以及英国牛津大学图书馆合作,将这些世界著名图书馆的书籍全部扫描成电子版,建成数字图书馆供全世界读者使用[注]关于谷歌数字图书馆的一些基本情况和问题,可参阅董永飞、祝婕、燕金武:《谷歌数字图书馆研究现状综述》,《图书情报工作》2010年第17期。。这个震惊全球的谷歌数字图书馆计划一旦完成并实现在线开放,全球历史学者研究资料获取的路径将会发生根本性改变。

1990年代,出版界出现了电子化、数据库化各类学术书籍和期刊的风潮。多个重要的,在线开放、可检索的文献数据库形成,对全球学界影响甚深。如1995年开始开放使用的JSTOR(Journal Storage),即“西文人文社会科学过刊数据库”。它是一个以政治学、经济学、哲学、历史等人文社会学科主题为中心,兼有一般科学性主题共十几个领域的收集学术期刊的在线系统。它提供了对发表在数百种知名学术期刊上的文章的电子版全文搜索的功能,成为全球人文社会科学研究者了解世界学术动态,开展学术交流的必备工具。又如1999年开始创立的“中国知网”,是一个集期刊杂志、博士论文、硕士论文、会议论文、报纸、工具书、年鉴、专利、标准、国学、海外文献资源为一体的网络出版平台,也是目前中文学界开展人文社会科学研究等须臾难离的资源。

除了中国知网、JSTOR等之类需要付费订购的开放资源外,近年来由于数字人文(Digital Humanities)和互联网的发展,更多的开放获取(Open Access)资源为史学研究者所利用。因数字人文而建立的数据库,不仅为研究者提供了更加开放、便于交换和分享的资源,而且也在一定程度上缓解了科研经费日益紧缩的局面。研究者通过开放的资源获取史料,而史料不仅局限于传统的文字的扫描版,而是延伸到了老旧报刊、学位论文、图像资源(包括拓片、老照片、宣传海报等)和GIS地图等。尤其是图像资源,除了学术机构如大学图书馆建立的图片数据库外,以Flicker为主的图片管理分享工具则为珍贵的图片史料提供了另一种可能的呈现方式,如美国国会图书馆(Library of Congress)、大英图书馆(The British Library)和史密森尼学会(Smithsonian Institution)主页提供的多达百万张的历史图片资料及其他个人提供的珍贵历史照片。除此之外,为方便研究者从单一的个体转变成分享的群体,一些免费的开源软件,如乔治梅森大学(George Mason University)开发的 Zotero和 Omeka软件,也推动研究者去收集、管理和分享各类资源。

2000年代,学术界又逐步掀起了一股利用历史材料,构建大规模量化历史数据库,并开展定量研究的新风潮[注]就量化数据库与历史研究未来的发展、史料量化数据库化的具体操作方法和价值等可参阅我们近两年来连续发表的三篇系列文章:梁晨、董浩、李中清:《量化数据库与历史研究》,《历史研究》2015年第2期;梁晨、董浩:《必要与如何:基于历史资料的量化数据库构建与分析》,《社会》2015年第2期;梁晨、李中清:《大数据、新史实与理论演进——以学籍卡资料的史料价值与研究方法为中心的讨论》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2014年第5期。。量化数据库研究是统指各种搜寻能够涵盖一定地域范围、具有一定时间跨度的整体性大规模个人或其他微观层面信息的系统(一手)资料,并将这些资料按照一定数据格式进行电子化,构建成适用于统计分析软件的量化数据库并进行定量研究的方法。量化数据库研究多以“大数据”为基础,关注材料的系统性和可量化数据平台的构建,重视对长时段、大规模记录中的各种人口和社会行为进行统计描述及彼此间相互关联的分析,以此揭示隐藏在“大人口”(Big Population)中的历史过程与规律。相较于传统定量研究,这种方法对数理统计分析技术要求不高,很多时候只需要描述性统计分析和比较研究即可,大大方便了对复杂定量分析方法认识有限的普通学者对数据的理解和运用。量化数据库研究是一种更为基本和宽泛的研究思路和方法,它既能够丰富、完善我们对微观人类历史和行为的认识,还能帮助构建更为可靠的宏大叙事,促进我们对人类社会发展规律的进一步认识。

目前,一些较容易量化分析的史料,如户籍、财富、个人履历等已越来越多地被建成可量化分析的数据库,供给学者们研究。在网络技术支持下,一方面,这些数据库可以进行纵向连接,如我们自己构建的数据库中,学籍信息库与官员数据库就可以连接,以扩展追索个人历程的深度;将某些农村中清代家族数据库与改革开放以后新时期家族数据库连接,比对百年来乡村社会的阶层与家族形态与结构等。又比如哈佛大学包弼德教授领导的CBDB项目(The China Biographical Database,中国历代传记人物资料库)[注]目前,CBDB已经初步实现了上线开放,其网络主页地址为http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k35201&tabgroupid=icb.tabgroup142861。,其侧重点在于对明以前中国教育、文化精英人物的收集,而我们的数据库则侧重于清代、民国乃至当代教育精英的信息收集,因此2016年初以来,我们双方已就数据连结、联合研究等形成了初步意向,一些规模更为庞大,时段跨越千年的专题有了推进的可能。另一方面,这些数据库当然还可以进行横向连接或对比,如将中国人口数据库与美国人口数据库进行连接,比较两国人民平均寿命、性别比例等方面的异同等等。以当前国际上最有影响的五大历史量化数据计划为例,建成初期学界对它们的利用、研究很有限,但进入2000年以后,情况已经发生了巨大转变(图5)。2006-2010年的五年间,索引五个国际主要量化历史数据库[注]这五大数据库分别是美国“整合公共微观数据库”(Integrated Public Use Microdata Series,简称IPUMS)、加拿大巴尔扎克人口数据库(BALSAC Population Database,简称BALSAC)、荷兰历史人口样本数据库(Historical Sample of the Netherlands,简称HSN)、瑞典斯堪尼亚经济人口数据库(Scanian Economic Demographic Database,简称SEDD)和美国犹他人口数据库(Utah Population Database,简称UPDB)。的新增学术发表成果已达2360余篇。

图4 2000年代大规模量化数据库

可见,随着互联网及计算技术的不断发展,近三十年来,历史研究者所需要的材料在不断数字化和网络化,新的定量或以定量为特色的史学研究越来越多。定量研究与传统定性研究的有机结合,能够使历史研究更符合互联网时代的要求。如前所述,互联网时代的史学家能较容易地获得海量研究材料,但研究时如何系统地处理海量资料并全面分析、研究则是非常困难的,传统研究方法极易犯“以偏概全”的错误[注]一些历史学或人文研究学者对此已经有所意识。如陈平原认为在数码化时代“书到用时方恨少”会转变为“书到用时方恨多”。老一辈学者做研究时找材料必须“涸泽而渔”的教诲可能不再适用。见陈平原:《数码化时代的人文研究》,《学术界》2000年第5期。。传统史学研究中常见的靠一两条史料便能作一个判断的方式越来越受到挑战,因为浩瀚材料中相反材料的存在毫不奇怪,“选精”或“集萃”的史学研究方式在互联网时代难以令学人满意[注]参见李伯重:《理论、方法、发展趋势——中国经济史研究新探》,北京:清华大学出版社,2002年,第110-121页。。凡此种种,使得量化的或者更为准确、精细的比较与分析成为史学研究的必然要求。国内已有学者指出,尽管国内学者曾经普遍认为计量史学早已落伍或被淘汰,但实际上从20世纪90年代以来至21世纪头十年,在国际史学界计量史学的理论与方法已经走向了常态化[注]王旭东:《20世纪历史学传统嬗变和方法论的计量化》,《甘肃社会科学》2015年第5期。。量化数据库的研究在综合大规模材料、准确分析和跨文化比较方面具有很多优点,而它强调开放、连接的特征更是与互联网精神一脉相承。量化数据库构建后几乎都会放在互联网上,以一定的形式开放给学界甚至公众。量化数据库自身或彼此的不断连接,使得今天的历史学者面对的研究资料与过去完全不同,量化数据库提供的平台和社会科学化的分析方法,使得它既是研究资料更像是研究平台或者试验室,不同学科、背景和不同问题追求的学者都可在这里共同研究,史学的国际化比较甚或名噪一时的“全球史”在这种景象下或会有更大作为[注]关于这一问题更深入、全面的讨论,可参见梁晨、董浩、李中清:《量化数据库与历史研究》,《历史研究》2015年第2期。。

2.人员协同化:从独立研究走向合作研究

从数千年前的文字信件到百余年前的电报电话,再到近二十年前的电子邮件直至十年前的网络会议,人们开展交流的时空限制越来越少。如今,人际交往的场所正逐渐从网下的现实世界转移到了网上的虚拟世界。当下大多数人,包括越来越多的学者们在这个虚拟世界里度过的时间已经超越了现实世界。我们在这个虚拟世界里不仅能查阅各种资料、信息,还能互相交流、讨论,网络成为了各种人际交往的核心场所。而且,伴随着网络接入终端的移动化和移动网络的推广、普及,上网必须守在电脑前,依靠有线连接的局面发生了根本性改变。带上一台智能手机或平板,人们几乎能够在各种场所随时接入无线网络,与网络资讯和人群实现连通,人们对网络的依赖也变得越来越强。

自被发明以来,从有限、低效的人际间信息传递向无限、高效信息共享发展就是互联网行业的重要努力方向。近几年各种技术工具和应用平台的不断推出,使得这种努力的效果越来越明显。早期互联网时代,人们的网络交流一般只限于电子邮件,能负载的信息只是有限的文字和少量的图片。此后,各种网络社交软件不断出现。国外如Skype、Twitter、Facebook、Meetup和Linkedin等,国内则有微信,语音、图像等信息的即时共享成为了可能。这两年,无限的信息虚拟存储和实时共享在Dropbox、百度云盘等应用平台上已经得以实现。如今,从个人到团队,从文字、图片到视频、大规模数据等几乎所有信息的实时共享都能被满足,网络交流的深度和专业化程度越来越高,对学术交流和研究意义重大。如今,一些国际社交软件运营商还在努力细分客户需求,不断改进或提升服务,为专业性沟通提供良好的服务平台,以促进商业和专业性工作。这些努力使我们相信互联网上的沟通与讨论会越来越常态化,甚至逐渐取代线下交流也未可知。但无论如何,这种趋势使得国际化研究团队的构建成为可能。

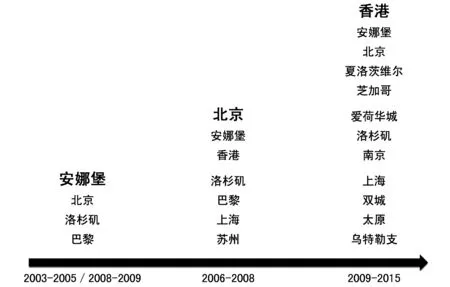

几乎所有大型历史数据库的建设与研究都需要一个国际化的研究团队,而这种团队的构建与运作又离不开互联网技术支持。以上文提及的五大国际量化历史数据库为例,其中有四家有团队的公开信息。尽管每一家规模可能有差别,但却都是几十甚至上百人的团队,并且分工从资金到技术到研究,系统而全面[注]负责IPUMS的明尼苏达人口中心(MPC)规模最大,其团队构成包括:121个明尼苏达大学的教职、研究员,16个附属会员,73个研究生和博士后,17个行政管理职员,71个专职研究员,88个研究助理和实习生以及8个教职调查员和附属研究员。HSN团队有9个董事会成员,3个督导团成员,12个科学咨询委员会成员,5个国际咨询委员会成员以及12个职员。SEDD拥有20个指导委员,29个研究员,17个研究生,14个附属研究员和8个职员。UPDB也有23个成员。Balsac目前还没有公开数据。。

表4李-康研究组每周例会成员地理分布

3.研究集智化:从个人见解走向更多共识

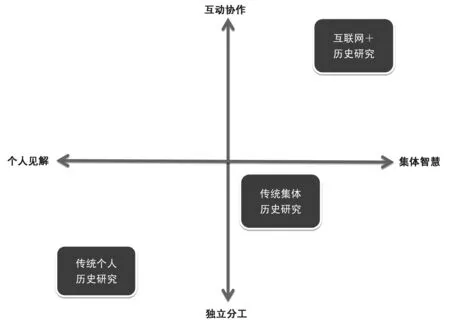

从传统的个人历史研究,到官方化集体历史研究,再到互联网+历史研究,网络时代史学团队共同工作、探讨的模式使得历史研究从传统的个人思考转向集体研究,不仅改变了历史研究的形式,也直接触动了研究工作的最核心部分。互联网提供给人文学者的帮助,绝不仅仅是交流和国际研究团队构建的便利,而是这种形式在一定程度上改变了历史研究或历史书写的形式,形成了新的集体研究的模式。网络环境下集体研究的模式与过去的“集体写史”有很大区别。合作与讨论一直是史学研究过程中必不可少的环节,尤其是一些规模宏大的项目,比如像清史工程等长时段、大范围的研究。但是传统的合作研究往往是以一人为领导,先明确篇章体例,再由一些中青年学者分头撰写,最后统一而成。学术讨论往往是在文章或著述成型以后才开始的,更多的是一种点评而不是直接参与到研究过程中去。这种形式的学术团队往往是以一个权威学者为核心的等级化组织,科层制的结构模式使得交流、讨论往往是单向度的。一方面,权威学者的个人意志往往决定了学术工作的各个方面;另一方面,由于过度依赖权威学者,其他参与者的主动性受到抑制;最终阻碍了集体参与的“互动性”和集体智慧“众筹”的功能实现,当然也不符合互联网“开放、平等与互助”精神。互联网时代的“集体化”史学应当是以平等互动和共同受益为宗旨的交流与合作。借用佛家说法,这种做法将使得我们从“拜一佛”转变为“拜万佛”。以李康研究组的团队研究为例,成员们能够积极参与到相互的具体研究过程中去,从研究问题开始构思到寻找材料,直到论述完成、发表以及参与各种学术会议、报告等都是集体化的。这种形式将个人独立思考与“集思广益”两种形式有机地结合了起来,从而能够真正有效地改变史学研究和写作的模式。

图5 不同历史研究模式效果比较

具体来说,在研究过程中,团队成员的各种工作的所有阶段都能够得到团队成员多角度、及时、深入和直接的建议。就李康研究组的经验来说,研究组成员每周有新的研究进展,不管是研究计划、研究论述还是如学术会议报告、应聘工作的PPT等,都会首先发送到组邮箱或共享的网络云盘。每个成员在阅读后都会结合自己的知识背景、学术积累和工作经验等给出客观、直接的建议。这些建议可以是书面的,也可以是口头的。不管是更深刻、更规范的文字评论,还是更即时、更直接的口头讨论,大家都会积极参与,提供看法,形成一种积极参与的“集智”氛围和环境。相较于传统个人研究和传统集体史学研究,这种互联网+历史研究有助于形成一种互动协作的研究趋向(见图5)。

总的来说,互联网时代的历史研究,在尊重独立思考的前提下,由于数字化技术的介入,可能会逐渐呈现出从个人研究向集体研究过渡的趋势。网络时代的历史学,“博闻强记”的能力已经逐渐从人脑让渡给电脑去承担,而对研究问题的洞见、对研究材料创造性整合和对研究分析的精确提炼是人脑主要的工作和优势;这种工作,在材料与信息大爆炸的前提下,合作或集体的努力应该比个人会更有成效。传统史学研究工作的关键是个人对材料的深入理解和创造性挖掘,现在在这种方法之外,我们可以初步地在分析时不完全依靠人脑的能力或经验,而是借助电脑开展一些数据分析,能够在量化方法的帮助下,实现通过微观的史实去理解宏观的现象或问题。传统研究方法可以对具体材料有深入掌握,但学者间的合作研究却很困难,而互联网、量化数据库使得研究历史的方法发生了转变,合作变得比较可能。因此,以互联网为基础,形成新的研究形式,以网络为中心,而不是以材料或过去的地域文化集中区(如北京之于中国)为中心将是新的趋向。

依靠互联网提供的技术和无限的“连接”可能,史学研究中的材料出现了新的“连接”趋势,并形成了新的资料平台和“试验场”。对各个“试验场”的共同兴趣又可以“连接”或凝聚起一批不分国界、文化背景的学者,在合作讨论过程中甚至可以形成更为核心、紧密的研究团队。这种研究团队的工作与自然科学的研究接近,以集体工作代替个人工作,成为史学研究的新趋向,而地方化或地域化的史学研究将渐渐转变成真正的全球史学研究。

四、从“个人主义”到“集体主义”:互联网时代的历史教学与研究

20世纪初“新史学”萌生时,中国历史学家已经意识到“历史这种学问,决非一手一足可以做成功的”,治史不能“单打独斗”已经成为共识,传统绘画式的个人性研究,需要转变成拍戏般的合作研究。为此,20世纪中国史学界至少曾两次努力构建具有生命力的“学术集体”,以求突破个人治史的局限,通过“协同”以达“创新”,实现史学学科的现代化转变。构建各种“史学会”、建立“学术共同体”成为民国时期达此目的的重要途径[注]关于“中国史学会”的历史演变,可参阅桑兵:《二十世纪前半期的中国史学会》,《历史研究》2004年第5期。。这种同行学术组织几经演变,延续至今。但一直以来,各种学会往往仅能在宏观上对学术研究有所关照,而缺少协调具体研究的可能,对教学的关注更是缺乏。到20世纪中叶,受政治局势影响,中国史学界又出现了一股“集体主义”史学风潮[注]1949年后出现的“集体写史”在一定程度上也是中国传统“史官史学”的一种延续。参见姜义华:《从“史官史学”到“史家史学”:当代中国历史学家角色的转变》,《复旦学报(社会科学版)》1995年第3期。,在此潮流之下,产生了很多重要的大部头史料丛刊以及对特定问题的集体研究,成果之多,巍然壮观。但“泛政治化”的研究甚或政治威权压迫下的集体合作,使得这段学术史背负着诸多争议[注]对此问题的讨论,参阅陈其泰:《正确评价新中国十七年史学道路》,《史学理论研究》2013年第2期。。因此,先有“难以协调”的困境,后有“政治命令”的流弊,在取得一些成绩的同时又都留有明显遗憾,以致很多当代学人都以为历史学研究的“个人化”是天经地义、“唯一正确”的形式。正如西方学者所说:“历史巨作必须是一家之学,而非集众专家各出其所长以凝成。”[注]以上均转引自杜维运:《集体写史的方法论》,《史学理论研究》2004年第1期。但面对今日历史资料激增等新情况,有学者认为,尽管“集体写史”可能隐含有“官修”或“政治”史学的弊端,但这是全世界史学发展的必然趋势则无可疑[注]杜维运:《集体写史的方法论》,《史学理论研究》2004年第1期。。我们认为,互联网时代史学很可能呈现出一种新的、超越政治性“集体写史”的协作倾向。

互联网“互联”“互动”的特点将推动人类最传统学科之一的历史学千百年来的“个人主义”导向显现出越来越多的“集体主义”特征。对于今日的学者来说,互联网已不仅仅是实用工具,而是升级、进化为须臾不离的环境。这个新环境有着诸多的特点,但无论如何,无限“联系”,包罗万物以结成网,打破地域、国界与文化的樊篱,将人类更紧密地“连接”起来,推进全球化和地球村进程是其根本特性。因此,尽管史学家们往往习惯在面对社会风潮时“以静制动”,但当互联网已渗透到我们生活、工作甚至思维等方方面面时,大势所趋,史学家们似乎也应顺势而为,依靠新的技术手段和研究环境,在同行和师生之间建立起更为密切的学术互动和“连接”,共享研究材料,分享研究观念,转变教学方式与研究模式,在保持史学个性化特征的前提下,实现“集体化”的历史教学与研究。相较于互联网技术的日新月异和互联网环境下人们工作方法、交流方式和思维模式的转变,我们应该积极行动、亲身实践。