时光机

2018-12-07乔治波特讲述孙亚飞

☉[英]乔治·波特 讲述 孙亚飞 译

时间就像是一条奔流不息的河,看起来会一直流淌下去,我们对此却做不了什么。不过,它是从何而来,又将流向何处呢?

不可思议的时空探索之旅关于我们生命更为短暂的一些特征,时间可以说是其中一样。它究竟是什么?我们每个人对这个问题都有模糊的认识,但如果试图向其他人解释它的时候,整个概念就会变得更加令人糊涂。波特介绍了人类已经尝试过的一些标记时间旅行的方法,同时努力讲明白为什么时间看起来只会向前却从不倒流。我们将踏上一段探访遥远过去的旅程,了解科学家们如何像侦探一般,将我们这颗行星以及它所供养的生物历史线索收集起来。同时我们也将探访遥远的未来,寻找我们宇宙在时间终结时可能的命运。

“说起时间时我们都显得很熟悉:我们用各种方式称呼它,我们也用各种方式对待它。”波特开始了他的开场白,“我们耗费时间,节约时间,记录时间,失去时间,查看时间,浪费时间,标记时间,逃离时间,甚至消磨时间。然而我们不能真正去做的是理解时间。”人类已经努力了几个世纪,试图应对时间的复杂性,寻找对时间流逝精确标记的办法。波特讲述了意大利天文学家伽利略的典故,当他观察比萨教堂一盏晃动的吊灯时(此处对原文的swinging有所调整),发现单摆其实是良好的时间记录者。伽利略后来据此发明了摆钟,根据波特所说,伽利略是在逝世前不久开始设计工作的,此时由于过度通过望远镜观察太阳,他的视力已近全盲(也有很多人怀疑导致他眼盲的这一原因不过是市井传言)。

讲座安排表封面

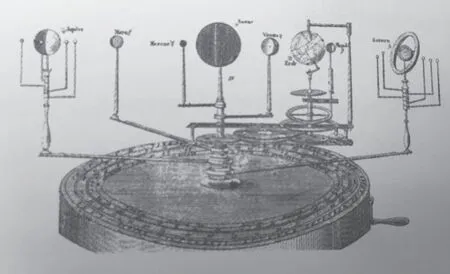

不过我们并不总是需要自己制作一台钟。“人类在地球上诞生之时,便发现天空中有一台已经为人类准备好的时钟,而且相当不错。”波特讲道。他给我们展示了一台太阳系仪——一种显示太阳、月亮及行星运动的设备。“这便是刚才所说的时钟模型。”他继续说道,“(它)有日针、月针和年针。”一天是地球自转所需的时间,一个月差不多是月亮绕地球轨道一周,一年则是地球绕太阳一周。

太阳系仪素描图

乔治·波特爵士

如果像行星这样特别巨大的物体可以让我们标记特别长的时间周期,那么我们也需要非常小的物体以记录更短的时间。“各种可以运动的物体,从袋鼠到水晶,都可以被用于计时,”波特讲道,“物体越小,两次“嘀嗒”之间的间隔也就会更短。”我们可以想到的最小物体之一便是原子。“原子与分子的运动也是周期性的,并且很大程度上不会被外界环境影响。”他接着讲,“大多数分子都拥有很多原子以及相应数量的振动。”这个数字如此庞大,以至于“秒”这个单位都不再以一天(基于地球自转)的等分定义了,而是以铯原子的振动为准。

生物介于上述两种极端大小的物体之间,它们也都是非常好的“计时器”。“我们最熟悉的是昼夜规律——差不多就是一天,它告诉我们夜晚该去睡觉,还担当早上叫我们起床的闹钟。”波特说,“当然,我们还有非常出色的‘秒表’,那就是心脏。伽利略便是借助这一点对比萨教堂的吊灯进行计时的。而且非常有意思的是,他这一发现的最初用途之一,是医生对心跳进行计时。心跳的规律性代表着身体状况一切良好。”为了解释这一点,听众席中一名志愿者戴上了心电图装备,显示了心跳的电活动性,并测量了心律与心率。

“最值得关注的生物钟之一存在于鸟类以及昆虫体内,它们迁徙时借此进行导航。”波特将注意力转到其他动物的生物钟时,如是讲道,“看起来,它们借助的是太阳,也就是说,它们必须拥有一种内时钟,才能知晓太阳在一天的某个确定时间处于什么位置。看起来,这些动物所拥有的内时钟,很像是机械钟里的擒纵机构(译注:擒纵机构是机械钟表中的一种常用计时元件,如今仍在广泛应用,基本结构是一个被钩住的齿轮,通常是擒的状态,能量蓄积后,齿轮挣开钩子后实现纵,一擒一纵的周期基本稳定,这一原理与水钟有一定关联)。”这些内在的生物计时器是至关重要的。“它们对我们生存的重要性毋庸置疑。它们持续地嘀嗒,传递了颇具说服力的信息。此时此刻,我的生物钟正明白无误地告诉我,我该喝茶了。”

在波特开始第四场讲座之际,他提了一个听起来挺刺激的命题活跃气氛:“今天,我们打算穿越时空,回到遥远的几百万年以前,恐怕我们不能亲自到那时候了,而且我想将来应该也没有人可以。但我们可以很仔细地回望过去,尽管我们不能改变它。”爱迪生于1877年发明的留声机,而它第一次在皇家科学院出现,是在1878年2月纪念这一事件的一次活动中。我们听到一段1889年英国首相威廉·格拉德斯通(William Gladstone)的录音。

“因此,过去的这100年,我们可以看到或听到很多的历史。”他讲道:“我们可以将(书写)称为所有时光机中最伟大的一种。作家们当时也许没有意识到,他们会被用这种方式尊为不朽。”此时,我们将回到10000年前。“从这个时候起,我们就得寻找一些新的历法或钟表,哪怕是找到些绘画、古代工具或化石也可以。”贝壳化石特别有用,因为它们是原始贝壳经历了漫长时间后形成的结构,就像一种临时钟表。“(贝壳上)精细的条纹是每个月甚至每一天所留下的记录,对一些双壳贝类或珊瑚进行仔细观察便可以看到。”波特认为它们可以展现一些非常值得关注的情况,“泥盆纪(3.59亿-4.19亿年前)的贝壳化石显示,当时每年比现在要多出10天。”[如今我们知道这是由于月球引力的作用,地球自转每个世纪会延缓0.0017秒,因此,400万个世纪之前,每天会比现在短上6800秒(也就是近两小时),这就意味着对应于地球每绕太阳一圈的时间,会有更多的天数。这也就能说明我们这颗行星并非是一个可靠的计时器。]

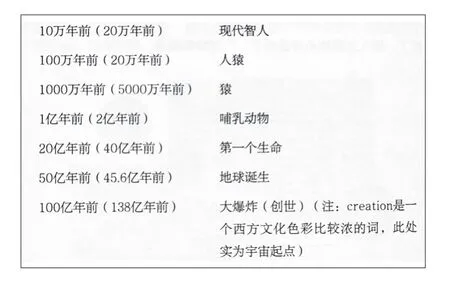

“地球的年龄(同样)可以借助放射性衰变进行推算。已知最古老的岩石足有28亿岁。”针对陨石的类似分析说明它们足有45亿年的历史。波特还告诉我们,地幔中铀元素向铅元素的衰变,说明其有45亿岁的高龄。我们随后看到的是宇宙历史中的一些事件以及它们发生时公认的时间线(括号中是今天被广泛接受的数值):

“时间,就像是一条奔流不息的河,看起来会一直流淌下去,我们对此却做不了什么。不过,它是从何而来,又将流向何处呢?”波特问道,“时间之河有源头和终点吗?”我们对时间之“箭”的体验——看起来像是只往一个方向前行——与熵的概念存在关联,熵是某些物质系统混乱度的物理量度。波特通过一张纸进一步解释了这一理论。最初,它处于一个非常规整的状态,但他随后将其撕碎,而它也就不能很容易地重新拼接到一起了。如果你看到两张照片——一张是完整的纸张,而另一张是撕碎的纸张——你可以本能地知道哪一张是先拍下来的。类似地,一杯茶总是会由热变凉;一枚打碎的鸡蛋不会自发地恢复形状。“因此时间具有方向性。”他说道。这一理论被归纳到了热力学第二定律,也就是说,孤立系统中的熵——混乱度总是会随着时间增长。

不过时间的终点呢?不断向前流淌的时间会将我们带往何处?“热力学给出了一个清晰答案。”波特说,“如果宇宙包含了所有事物,那么宇宙之外就不存在了,整个宇宙都将遵循热力学定律。混乱度将会增长,而我们最终将达到热寂的状态,这是一种永恒的平衡。”此时此刻,恒星、行星、植物,还有人类,都只是一个个非常渺小的秩序之岛,存在于越发混乱的宇宙中。所谓的热寂,就是说宇宙最终会变得极度混乱,没有任何事物可以保持一瞬间的秩序——没有恒星,也没有生命。“不过,迄今为止没有人真的知道会是什么样。”波特讲道。

重要的是,这些有关宇宙和时间的难题,也是实验的对象。我们可以看到过去的一些星系,从而弄明白我们自己这个星系曾经是什么样。除此以外,还有什么对全人类来说更重要的问题吗?我们都在寻找一个目标,而我们如今的研究,主要还是为了获得更多的知识,或是弄明白世界运行的规律(本质上是同一件事),而在这个世界上我们可以找回自己。探索是一项长期工作。我们自己将不会看到所有的结果,然而追寻是我们的伟大使命,直到时间的尽头。