海明威制造的真实幻觉

2018-12-07克莱夫詹姆斯乔晓燕

☉[英]克莱夫·詹姆斯 著 乔晓燕 译

开始时的海明威

上一次读《太阳照常升起》的记忆已经模糊,脑海中只留有一些零星的细节。但这些细节栩栩如生——巴黎的栗子树、潘普洛纳奔跑的公牛——足以让我记起彼时读它的感受:那种鲜活而生动的强烈冲击,昭示着一位年轻的作者正迈开大步杀入文坛。第一次读这本书的时候,我也是一名年轻的写作者,但那时尚没有找到自己的写作之路。这本书曾让我心生妒意。

多年以后,我的写作生涯即将结束,重读此书,心中的妒火已然渐渐淡去——显然,海明威那独特的个性让他一次次想要了却自己宝贵的生命——但他平实而简洁的写作风格仍然叫人着迷。书中的对话一再重复,似乎每个角色都是彼此的回音壁。更糟的是,每遇喝醉,他们连自己说过的话都要一遍遍重复。尽管这不免让人有些烦躁,有时却也恰到好处地使人不禁莞尔一笑。例如迈克,作为书中始终如一的酒鬼中的酒鬼,当他第二次对那个老妇人说“你的包砸到我了”,就让人感到滑稽。因为不过几秒钟之前,他已如此说过一遍。他或许是已经全然忘记了自己曾说过同样的话,又或许是觉得没有人能明白他的意思,所以才会一再重复。年轻人对于酒精的威力没有概念,浑然不觉中已经烂醉如泥,接着便往往这样絮絮然念叨。五十年前,我也曾如此。

书中的主角个个年轻,几乎没有过去。因为年轻,他们活在当下,并且也只能如此。因而他们反而装出一副久经世故的样子。书中的主角杰克·巴恩斯是海明威的化身。与海明威不同的是,他的过去并非由谎言编织而成。杰克或许是作者自我形象的投射,但这不仅仅因为杰克在性功能方面的障碍。当然,海明威相貌英俊、充满活力,如果他有这份心,女人们都会趋之若鹜,但他却常常在女人面前手足无措。杰克在美丽放荡的贵族夫人布莱特·阿什利面前也感到无能为力,毫无疑问,这正是海明威内心欲望和现实冲突的真实写照(在现实生活中,海明威第一次去潘普洛纳时,即便有第一任妻子哈德莉陪伴,海明威还是被达芙·特怀斯登夫人所吸引,并与一个名叫哈罗德·洛布的犹太人争风吃醋,大打出手,原因是洛布曾成功勾搭上特怀斯登夫人)。与海明威不同的是,杰克的性无能更多地体现在身体机能而不是精神层面上。他的身体究竟受过怎样的伤害,书中并无交待。海明威在后来偶然谈到,杰克在一次飞往南方前线的战役中受了伤,并做了截肢手术。正因为如此,杰克和布莱特彼此吸引,却无能为力。对于杰克和布莱特是否有过其他的亲密行为,书中并无描述。只有一章颇为神秘地指出,两个人给予对方很大的满足,却最终让彼此心里更觉沮丧。

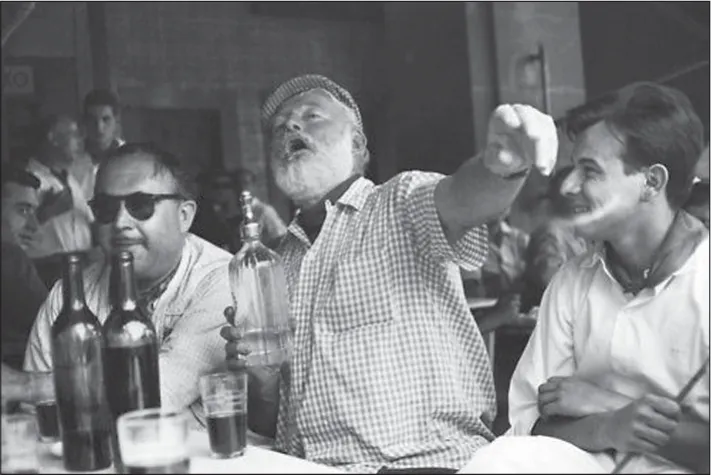

豪饮中的海明威

今天的读者或许认为这是作者缺乏想象力的表现。但海明威让杰克成为战斗机飞行员,这一写法倒是充满了想象。海明威对这种想象乐此不疲,正如尽管曾被莫里·卡拉汉打倒在地,他还是把自己想象成拳击冠军(卡拉汉的《在巴黎的那个夏天》我也必须重读一遍)。海明威本人在战争中是在陆军服役,尽管不是空军,却也承担着身负重伤的风险。即便如此,他在讲述的时候,也编织了不少谎言。谈及每一次战役和自己的受伤情况时,必然都添油加醋一番。在后来的《永别了,武器》中,海明威让主角受伤惨重,奄奄一息,似乎天使护士凯瑟琳是将他从死神手中夺回。不过实际上,在《太阳照常升起》中,海明威已然在这方面走得更远。气质高贵却又有着性功能障碍的杰克,海明威在塑造这个自我投射形象时,不仅给了他更多的伤口,还给了他翅膀。

海明威并非唯一一个把自己写成优秀飞行员的作家。福克纳也想这么做,但是真相最终败露了。事实上福克纳是开过飞机的,然而从未开过战斗机,但他有意误导人们,让读者以为他曾当过战斗机飞行员。海明威的做法则是总为读者留下想象的空间,使读者相信,在二战期间,他曾解放巴黎,并英勇作战,以至于人们不免为他身边人的安危担心,希望他能离开战斗。他在战斗中为自己设定的任务多半匪夷所思、不合常理,但在叙述过程中他总能给读者留出想象的空间,让他们相信自己疯狂的行为是出于战略目的,是同盟军重要的军事行动,甚至使人相信他曾徒手击沉德国潜艇,使其沉入海底。

现实生活中,很多作家都是撒谎大师。也许在刚开始写作的时候,他们都会这样——毕竟现实生活不可能像小说那么跌宕起伏、多姿多彩。诗人詹姆斯·迪基在二战期间曾驾驶过P-61黑寡妇夜间战斗机在太平洋海域执行任务。你可能觉得这样的服役记录已经足够浪漫主义了,但迪基不满足于此。他暗示读者自己曾经参与向日本投放原子弹,以此经历来装点自己的门面。不幸的是,这样自编自导的传奇故事影响了他的写作生涯,莫须有的负罪感让他不堪重负。即使在描述事实的时候,为了增加自己的重要性,他也要极力渲染。海明威有同样的癖好,当他发现看似客观的叙述风格能给现实生活中的自己增光添彩时,他就习惯性地故伎重演了,在本该踩刹车的时候,他却踩下了油门。结果,他后期的作品因此而大打折扣,即便在需要低调陈述的地方,他也显得高调夸张了些。但在写作《太阳照常升起》时,他尚在测试这样的手法对读者究竟具有多大的吸引力。

在海明威笔下,罗伯特·科恩这个角色并无多大魅力,读者可能会觉得他有些反犹太倾向。除此之外,海明威一再使用“黑鬼"这个词,也让人感到些许不安——当然这要由教师和出版商来做最后定夺。他们当中很多人是非洲裔,对海明威的做法却似乎不太反感。或许他们认为海明威这本小说不过就是加长版的短篇小说,只是流行读物而已。这本小说是否能作为经典流传下去,还有待争议。当然,在我的有生之年,它确实是一部经典之作,但我的岁月将要走到终点。虽然如此,在我的生命之光熄灭之前,我愿意再读一遍这本小说,再感受一下杰克和布莱特之间那种古怪、克制,却又充满情欲的对话,仿佛话语就是对彼此的一种爱抚方式。整部小说都是个隐喻,可在这书中,你几乎很难找到明喻或者暗喻。海明威只在一句话中将一个事物比作了他物。他说,在杰克心里,布莱特可爱的形体有着赛艇外形的弧度。理智告诉我们,将女人的身体比作船只会让人觉得颇为怪诞,可这一不同寻常的比喻却俘虏了我们的心。

海明威最后的日子

卡洛斯·贝克的《海明威传》是我阅读的第一本关于海明威的传记。后来的日子里,各式各样的海明威传记不断涌入我的书房,其中有些作者是在海明威成名之后才出生的,而现在的一些作者,则是在海明威自杀之后才出生的。有些学者在研究海明威之前,是讲授美国文学的教授,现在则全力投入到了对海明威的研究事业中。一直以来,他们的共同特点就是,总能够不断推出新的海明威传记,书中偶尔还会出现一些新的人物史实。

依照我的经验,即使你不去读这些书,也至少会购入其中的五六本。我想,让我不停阅读海明威传记的原因大概和其他作家不停为他写传记的原因一样:他是个不容忽视的大问题。除了海明威之外的作家,即便是邓南遮,也不过是个小丑而已。海明威的个性复杂而夺目,他的艺术创作只能说是他生活中一角。在某种程度上,这是件好事。美学追求也从来不是他生活的全部。他不仅通过射击和捕鱼来衡量自己的男子气概,也通过写作来验证这一点。射击暴怒的狮子,或者坐在椅子上和马林鱼搏斗一天之后,再用冲锋枪扫射那些闻到血腥味前来的鲨鱼,这些对于海明威来说,都不足以证明他的勇敢。他希望我们羡慕他那将最后的手稿修改323次的勇敢精神。这个数字是他自己说的,如果我们怀疑这是他编造的,他会感到愤怒,非常愤怒。因为诚实和精确正是男子气概的一部分。

但对于海明威来说,他是双性同体的,或许我们每个人都是这样。他的男子气概与敏感脆弱正是他性格的两极。作为一个作家,他想要将这两种迥然不同的精神特质统一于一种风格之中。在某种程度上他成功了,尤其是在他早期的作品中。即便在没有成功的时候,他也产生了深刻的影响。这风格是一种病毒,有志于写作的年轻人以为这些都是真实的生活,但事实却是,海明威在编造的时候总是非常具有说服力。

《永别了,武器》中有一个著名的场景,叫做“卡波雷托撤退”。这是海明威的经典片段,和短篇小说《大双心河》里的场景一样富于真实感。其实,海明威从来没有目睹过卡波雷托撤退,那是发生在他去意大利前一年的事情。他只是擅长将自己读过的或听到的事情写成令人信服的故事而已,甚至有些谎言也能如此改装。总之就是,他善于制造真实的幻觉。

这样做的时候,海明威能让自己的追随者身不由己。我刚刚读完保罗·亨德里克森的《海明威的船》,讲述的是1934到1961年间,海明威和他的渔船“比拉号”在基韦斯特和古巴漂流的故事。这艘船带着它的主人经历了与大鱼和德国潜水艇之间搏斗的种种险境。鱼是真实存在的,而关于德国潜水艇,作者只是宣称可以提供其位置的有用信息——其实纯属子虚乌有。

这本书足足有700页之多,但我全部读完了,也并不后悔自己在上面花掉的时间。亨德里克森是个很有毅力的“硬心肠”,对海明威的夸大其词穷追不舍,也没有被海明威的名气吓着而认为海明威根本不需要吹牛。当然,偶尔会有一些疯狂的小矮人梦想自己成为巨人,而海明威,他是梦想成为巨人的巨人。多年前我第一次去古巴的时候,那时候卡斯特罗还在到处演讲,我去过方卡西亚的海明威故居看到了他笔下的“比拉号”。因为房屋地板正在塌陷,禁止参观者进入,但从窗户望去,可以看到里面的整面书墙。地板上有一双松帮鞋,如两只小船大小,并排摆在那里。从这些可以看出,海明威是从大人国来的。

尽管亨德里克森了解到关于海明威的事实,并以此为傲,他还是不可避免地被海明威的风格所感染了。当海明威捶胸顿足地吹自己时,亨德里克森忘记指出,如果普通的作家如此大言不惭,即使并不过分,通常事实也会证明他写作技巧之低劣。不管怎样,亨德里克森在与海明威的精神碰撞之中,保持了神智的完好。而海明威的大脑,则早在自杀之前,已经如同一团乱麻了。

肯尼思·S·林恩1991年出版的《海明威》又是一本长达700页的谎言。尽管林恩的这本书没有摆出婆婆妈妈的写实姿态,读来却更令人感到沮丧。它让你彻底失去信心,不再寄希望于海明威是渐渐地患上了某种疾病。是的,问题从一开始就存在。和里尔克一样,他那神经质的母亲对他十分溺爱,把他当作小女孩一样抚养长大。在他提前结束了的整个一生中,海明威一直充满着性别焦虑,即使将自己塑造为一流的运动员和动物杀手都无济于事。酗酒当然也对他毫无用处。实际上,最让人痛心的正是他的酗酒恶习。酒精在损伤他的大脑,这在刚开始的时候,就已经初露端倪。其他作家与海明威相比,即使是烂醉如泥的福克纳,也像是个禁酒主义者。奇怪的是,我们一直认为,斯科特·菲茨杰拉德才是酒鬼,而海明威则是个自律的硬汉。海明威在《乞力马扎罗的雪》中写了“可怜的斯科特·菲茨杰拉德”几个字,像魔咒一样,在之后的数十年里,它削弱了菲茨杰拉德的形象。这个形象甚至在他离世之后数年里还在通过媒体传递给世人。在现实当中,海明威才是那个不可救药的酒鬼。但他却如此善于塑造自己的硬汉形象,他那自律的形象已然深入人心,或许还会一直持续下去。

这其中自有缘由。德怀特·麦克唐纳所言不虚:《老人与海》的矫揉文风的确缘起于人们所谓的“自律”,但在其过分追求简单的浮夸风格之下,视觉化的写法的确生动有力,具有恒久的吸引力。海明威不是深谙此道的唯一作家,劳伦斯在描写山间清澈的溪流时也同样出色,但仍无法与海明威媲美。这也是阅读海明威时不可错过的。用年轻人的话说,海明威对此颇有一手。

不幸的是,当你继续深入下去的时候,你会发现一个致命的缺陷:性别的双重性是一个他永远不会去直接面对的问题,只会隐约暗示。对于一个反抗一切限制的作家而言,他自己的内心却是一个禁忌的话题。他最大的悲哀在于,他永远无法去书写自己的终场,而这终场上演的时间之久,完全可以成为作品的一大主题。

对于一个没有突然离世的作家而言,体力日衰可以是他的一个新的写作主题。但海明威即使有时间,也无法处理这个问题。一次次的头部受伤让他无法集中注意力。他站在皇家打字机旁猛击(他都是站着写作),一遍又一遍地敲出相同的句子,这就是他吹嘘的所谓修改了无数遍的手稿。即便他的身体状况良好,他的内心也抵触自己的真正需要——诚实。

因为这真实的现状会被寄生虫一样的媒体视为软弱的象征,而他害怕这一点。所以他选择的出路是毁灭自己。但他不应当这样做。他留下的残局,需要他所爱的人去清理,而对于这些人,他知道自己是个负担。这样的行为无法称之为勇敢。然而,如果论及他的伟大不朽,能说的也就是,我们对此感到非常遗憾。