“一五”创业精神:遍地英雄下夕烟

2018-12-05

东北全境解放后,辽宁被赋予建设新中国重工业基地的光荣使命。当时饱受战争创伤的辽宁,工业基础薄弱,技术人才匮乏,从一穷二白起步去实现历史性跨越,面临的困难难以尽数。在那个激情燃烧的岁月,辽宁人民艰苦奋斗、自力更生,冲破重重阻碍,创造了一个又一个人间奇迹。辽宁成为以著名的冶金、机械制造、石油化工等重工业为主的工业基地,确立了辽宁工业在全国举足轻重的地位。辽宁向全国提供原材料和机电设备,为我国的经济建设作出了突出贡献,赢得了“共和国长子”的美誉。也正是在创业高潮中,辽宁的工业化、城市化水平居于全国领先地位,为此后辽宁的发展奠定了牢固的基础,创业精神由此深深地镌刻在辽宁大地上。

创新精神

创新精神是创业精神的核心,是辽宁精神最为熠熠生辉的一部分。“毛主席的好工人”尉凤英就是创新精神的杰出代表。从1953年到1959年,她一共进行了170多项技术革新,创造了多项第一,仅用434天就完成了第一个五年计划的生产任务,用4个月时间完成了第二个五年计划的生产任务。到1959年9月,她已经干完了1969年3月的工作,提前10年完成了生產任务。1958年,尉凤英的革新小组从3人发展到16人,一年实现316项革新。1960年,尉凤英革新小组已发展到100多人,进行革新342项,为国家创造财富160多万元。

求实精神

求实精神是创业精神的精髓,是无论任何年代都要大力弘扬的革命精神。马恒昌和他的技术革新小组就是这样一群求实精神的杰出代表。1949年5月至11月间,沈阳第五机器厂工人马恒昌带领“马恒昌小组”做了7000个零件,件件都是合格品,并有7人创造了10项新纪录。半个多世纪以来,马恒昌小组一直是我国工业领域的一面旗帜,先后两次获得全国劳动竞赛红旗,多次被省和国家授予“特等劳模小组”“先进集体”等光荣称号,历任组长及许多新、老组员受到党和国家领导人的亲切接见,第一任组长马恒昌13次受到毛主席接见。

拼争精神

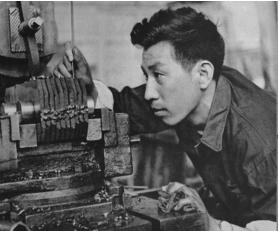

拼争精神是创业精神的重要内容,也是辽宁精神的突出表现之一。鞍钢革新能手王崇伦就是拼争精神的杰出代表,被誉为“走在时间前面的人”。王崇伦研制出“万能工具胎”,一年完成四年任务,成为全国最先完成第一个五年计划的一线工人。在抗美援朝军品生产中,他设计并制造出特殊卡具,提高工效24倍。上世纪60年代初,他实现100多项革新,先后突破十几项重要技术难题,填补了我国冶金史的空白。

奉献精神

在创业的过程中,奉献精神无处不在、无时不有。鞍钢老英雄孟泰,把日伪时期遗留下来的几个废铁堆翻了个遍,回收各种管件4000多件,除垢并修复成能用的管件,建成了著名的“孟泰仓库”。孟泰艰苦创业、无私奉献的精神受到中共鞍山市委和鞍钢公司的高度重视,并以他为榜样,发动了一场大规模的献纳器材运动。在修复鞍钢炼铁厂2号高炉的过程中,所用的管件大部分取自“孟泰仓库”,而孟泰没向国家要过一分钱,继续默默无闻地奉献着自己的力量。

辽宁的创业精神始于东北解放后的国民经济恢复时期,形成于第一个五年计划期间。它没有随着时间的推移而褪色,而是化作辽宁发展的原动力并融入辽宁人的血液之中。无论是在社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设时期,还是中国特色社会主义新时代,创业精神始终闪耀着熠熠光辉。正是在伟大的创业精神引领下,辽宁才有了振兴发展的坚实基础。创业精神是辽宁人民宝贵的精神财富,总结提炼创业精神并将其发扬光大,必将进一步激发广大人民群众创造历史、建设家乡的积极性、主动性、创造性,形成万众一心谋发展的强大合力,为全面建成小康社会、实现辽宁振兴发展作出新的更大贡献。

相关链接

创造生产新纪录运动

1949年下半年,辽宁已经开工生产的厂矿企业普遍存在着管理混乱、生产效率低的现象。由沈阳第三机床厂车工赵国有带头开展的创造生产新纪录运动,改变了这种局面。1949年8月初,赵国有把车一个皮带车床吊挂塔轮的时间由7个小时逐步缩短到5个小时,接着又改进工具,创造了2小时20分的纪录,比伪满时期的最好纪录少2小时30分。同赵国有并肩工作的张尚举对六尺车床划线,由178小时缩短到11小时30分;党会安车丝杠由原来的16小时减少到2小时37分。在此前后,本溪煤铁公司贾鼎勋生产组、抚顺西露天矿张子富带领的采煤突击队等,也都创造了生产新纪录。

群众性的创造生产新纪录运动,引起了各级党委、政府和工会领导的重视。1949年10月,东北总工会、东北人民政府工业部分别作出开展创造生产新纪录运动的决定,号召全体职工从“伪满标准”中解放出来,实行新的更高的技术标准和技术定额。自此,一个生机勃勃的创造生产新纪录运动广泛地开展起来。据沈阳市1950年1月的统计,创新纪录的职工达13292人,创新纪录5967项。在诸多的生产新纪录中,尤以沈阳机器五厂的马恒昌小组成绩显著。沈阳市及时推广马恒昌小组的经验,把创造新纪录运动由个人活动推向集体创造,由注重数量推向既重数量又保证产品质量的高度。创造生产新纪录运动的开展,不仅加强了企业管理,更有力加快了恢复工业生产的进程。

献纳器材运动

东北解放初期,为恢复和发展工业生产,党领导发起了献纳器材的群众运动。

在辽宁全境解放前夕,全省工业设备生产能力只有原来的20%,工人失业率达90%。鞍山钢铁企业的生铁生产能力下降到50万吨,钢锭生产能力下降到58万吨,钢材生产能力下降到7万吨,比最高年产量的1943年分别下降了74.4%、56.4%和84.5%。煤炭和机械工业生产基本处于停顿状态。

辽宁解放后,工业战线面临的严重困难是缺乏机械零部件和各种器材。为了解决这一难题,许多职工主动把自家所存的器材无偿献给工厂。各级党组织和人民政府高度重视这一爱国爱厂的行动,积极加以引导。1948年12月22日,鞍山市委、市政府联合发布《告全市同胞书》,号召全市人民献交器材,恢复鞍钢生产,使献纳器材运动进一步形成高潮。

从1948年12月到1949年3月,献纳器材运动取得了丰硕成果。仅据沈阳、鞍山、抚顺、本溪、阜新、辽阳等6个城市和沈阳铁路局的不完全统计,职工共献纳器材87万件,价值420亿东北币,对迅速恢复工业生产起到了重要作用。