城市绿地系统规划课程教学的生态正义观导入研究

2018-12-05王洁宁任震黄滢张凯云

王洁宁 任震 黄滢 张凯云

城市绿地系统规划是城市政府为了协调城市绿地的生态环境效益、社会经济效益和景观文化功能,实现综合效益最大化的目标,而对城市绿地建设的内容和行动步骤进行预先安排并不断付诸实践的过程[1]。对于以绿地等自然空间为主要研究对象的风景园林学科,城市绿地系统规划课程(以下简称绿规课程)的开设与教学是风景园林学科人才培养的必要环节。目前,绿规课程多采用的是规划编制导向的培养模式,以培养规划编制人才为主;课程注重对规划编制的规则、要求和形式的训练,注重对技术、标准和规范的合理运用,而对于学生对环境的思考、生物的关怀和社会的关注能力培养较为欠缺。

2016年12月召开的全国高校思想政治工作会议中,国家主席习近平强调:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程”[2],未来的高等教育不能只注重科学知识的传授和文化素养的提高,更应关注学生思想水平、政治觉悟、道德品质的培养,“让学生成为德才兼备、全面发展的人才”[2]。城市绿地系统规划涉及城市自然要素的定位与发展,是社会经济可持续发展的生态基础。因此,绿规课程的教学目标不能只停留在知识和技能上,生态价值观层面的培养也尤为重要。使学生理解绿地规划的深层意义,并逐步建立起充满生态正义与历史责任感的规划理念,正是新时代下社会对风景园林人才的新要求。

文章在介绍了绿规课程教学现状和生态正义观的缘起和内涵后,阐述了生态正义观对绿地规划教学的意义,并总结了生态正义观在绿规课程教学中的导入途径。导入生态正义观的绿规课程教学,利于学生将生态正义观自觉内化成其普遍的价值认同,以实现高校思政教育与专业教育的协同效应。

1 城市绿地系统规划课程教学现状

北京林业大学(以下简称北林)雷芸等通过对北林绿规课程60年发展历程的梳理[3],总结并概括了北林园林绿地教学中“园林绿地规划”课程阶段向“绿地系统规划”课程阶段的转变。这也基本反映并代表了中国当代各院校绿规课程的发展历程。同济大学刘颂等编著的教材《城市绿地系统规划》[1],强化了对绿地系统规划编制内容和程序步骤的指导,突出生态思想和城乡一体化绿化规划理念,加强空间信息技术在城市绿地系统规划实践过程中的引入,响应了上述绿规课程阶段的转变。同时,绿规课程教学的基本思路也转变为以城市绿地系统规划编制方法为主,城市各类绿地规划设计原理为辅,旨在培养学生的系统性思维和宏观规划决策能力。但即使在明确的教学思路指导下,具体教学过程中仍存在以下几个问题。

1.1 重理论,轻实践

城市绿地系统规划是现行城市规划体系中一项重要的专项规划,规划的专业性、技术性必须通过规划编制实践才能了解和掌握。而目前中国绿规课程教学中,仍存在没有足够学时进行规划编制实践教学的问题[4-5],教师只能以规划理论讲解为主,致使学生只知理论,不会操作,实践动手能力较差。

1.2 重形式,轻思考

绿规课程的实践教学一般为真题假做,教师通过实际项目的任务要求,组织学生以小组为单位完成某一城市(县城)的绿地系统规划工作,实践的重点是对规划编制的规则、要求和形式的训练,注重对技术、标准和规范的运用,而对社会的关注、政策的了解、需求的提供却很少涉及[6-7]。课程只教会了学生绿规要做什么和怎么做,而对为什么这样做的讨论和思考较少,致使学生完成的绿规编制作业仍然是偏于理想的纸上谈兵。

1.3 重标准,轻责任

在实践中发现有绿规编制从业人员以规范、标准、制度等作为绿规权威性的依据,指导地方的绿地建设。例如,为突出城市的生物多样性,要求把大型综合公园改建成突出植物和水体的生态公园,却忽略了人才是生活在城市中的主要生物,供居民休闲游憩才是城市综合公园的主要功能。从业人员只知依托指标标准来指导绿地建设,却忽略了对绿地功能的总体把握,暴露出其缺乏对环境的关怀和对社会的责任感。追根溯源,是高等院校的专业教育只偏重于知识技术的传授,缺少了生态价值观和社会责任感的培养与教育。

2 生态正义内涵及对教学的现实意义

2.1 生态正义的缘起

古罗马法学家乌尔比安首创了正义的定义,他认为“正义是给予每个人应得部分的一种坚定而恒久的愿望”[8]。传统的社会正义因只注重利益分配而忽略其与环境保护之间的关系,导致生态问题难以在传统社会正义理论中得到解决[9]。20世纪80年代美国北卡罗来纳州华伦县民众的“环境正义”运动催生了一种新的社会正义,即生态正义。虽然美国的生态正义理论仅关注有色人种、贫困人口等人群所遭受的代内正义问题,但随着环境伦理学的发展,西方其它国家则开始关注代际正义和种际正义等生态正义理论的问题[10]。目前,学者们越来越深入而全面地从正义层面思考生态问题,形成了具有丰富内涵的的生态正义理论。

2.2 生态正义的内涵

生态正义一经提出,便迅速成为哲学、伦理学和社会学等相关学科的理论热点,并从不同角度解读了其内涵。刘海龙从哲学的角度出发,认为把“现实的人”的社会生活作为认识人与自然关系的基点,可以推导出马克思主义生态正义观的基本内涵,即以正确的生产方式从自然中获取生活资料并通过合理的消费方式来满足其生活需要[11],他将生态正义分为人与自然的正义、种间正义和人际正义3个方面[12]。胡伟从社会伦理学的角度出发,认为生态正义的基本内涵是生态资源开发利用活动的正当合理,他认为生态正义应遵循代内公平、代际公平和自然公平三大原则[13]。赵翔根据主体的差异性,认为生态正义可从微观、中观和宏观3个层面解读。微观层面的生态正义仅关注环境利益与负担分配的代内正义;中观层面的生态正义包括代内正义与代际正义;宏观层面的生态正义包括代内正义、代际正义和种际正义[8]。

总之,生态正义是涉及物质、空间、时间和人性的综合价值观,包括代内正义、代际正义和种际正义三方面内涵。代内正义包涵了人与人的正义关系和人与自然的正义关系,这种关系反映在物质层面,是人与人平等地分配自然资源与分担生态责任和人与自然的和谐共存;反映在空间层面,是人对自然空间正当、合理、适度地开发利用。代际正义反映了在时间层面人对自然资源的可持续开发利用。种际正义则反映了人对自然生物的尊重与关爱。

2.3 生态正义观对绿地规划教育的意义

2.3.1 利于引导学生对社会的关注

城市绿地系统规划的可操作性和落地性一直是风景园林行业关注的焦点。规划落地要求规划者去调查绿地的空间分布,去了解不同社会群体的需求,去发现当前的现实问题,去科学、智慧地解决问题。这些要求在反映出绿规的社会属性的同时,也向绿规教学提出了更高的要求:即引导学生去关注社会、了解社会、研究社会。生态正义的哲学思想和社会伦理学意义正是学生去认识社会的深海灯塔,可以帮助学生树立正确的价值观,做出合理的规划决策。

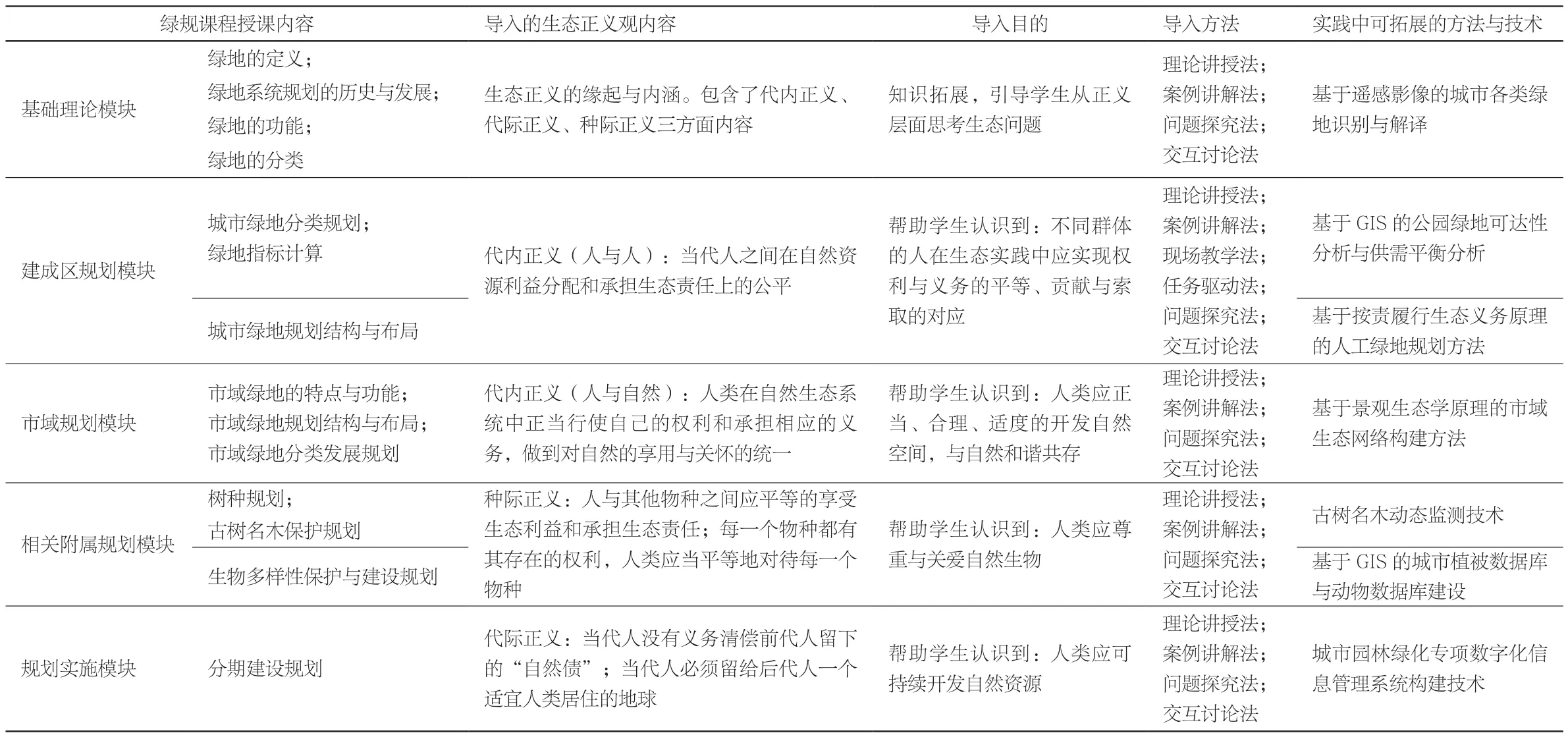

表1 生态正义观在绿规课程教学中的导入途径一览表Tab. 1 Channels to introduce the ecological justice concept to the course of urban green space system planning

2.3.2 利于保护学生的生物关怀之心

人类只是世界万物的其中一种,任何一个物种都有其存在的权利。由于人类在征服自然、改造自然的强势地位中迷失了正义,从而出现人类对其他生物的荼毒现象,继而引发了环境问题、物种灭绝问题等。问题解决的根本途径是唤起并强化人类的生态正义感。在绿规教学中引入生态正义观之种际正义内涵,利于保护学生对生物的尊重之情,对生命的关怀之心。

2.3.3 利于培养学生的历史责任感

绿规的法规性和时效性凸显了生态正义之代际正义内涵的意义。经政府审批的城市绿地系统规划会纳入城市总体规划,因而具有法律效力,不会轻易修改。因此,在绿规教学时,应强调绿规的法律严肃性,要求学生负责任地去规划近期绿地建设、远期绿地建设以及留给后代的需要严格保护的绿地。只有在生态正义观的引导下,才更容易激发和培养学生的历史责任感。

3 生态正义观在绿规课程教学中的导入

可将绿规课程的授课内容分为基础理论、建成区规划、市域规划、相关附属规划和规划实施5个模块,针对每个模块的教学重点,适时导入生态正义观的代内正义、代际正义、种际正义三大内涵(表1)。

3.1 在基础理论模块初识生态正义观

绿规课程之初,是对包括绿地概念、绿地系统规划历史与发展、绿地的功能、绿地的分类等基础知识的讲授。在学生在正确掌握了课程学习主体之后,再将生态正义的缘起、内涵等相关内容引入课堂,更易于学生将生态正义理论与城市绿地系统规划结合起来理解。拓展了学生哲学和社会学知识,引导学生从正义层面思考生态问题。

3.2 在建成区规划模块和市域规划模块导入代内正义观

城市绿地系统规划的主要内容是对城市建成区和市域2个范畴内的各类绿地的物质和空间的规划,在教学过程中可以将生态正义观的代内正义内涵导入其中。人与人的代内正义是指当代人之间在自然资源利益分配和承担生态责任上的公平。例如,在建成区范围内的公园绿地均好性规划体现了人类公平享用自然的权利;防护绿地、生产绿地、附属绿地等人工绿地的规划与建设,体现了人类消费自然后应尽的义务。人与自然的代内正义是指人类在自然生态系统中正当行使自己的权利和承担相应的义务,做到对自然的享用与关怀的统一。例如,对其他绿地以及市域绿地的开发、利用和保护、修复,是人类对自然资源的理性享用与关怀反哺。在代内正义观的引导下,帮助学生认识到不同群体的人在生态实践中应实现权利与义务的平等、贡献与索取的对应;人类应正当、合理、适度的开发自然空间,与自然和谐共存。

3.3 在相关附属规划模块导入种际正义观

种际正义是指人与其他物种之间应平等地享受生态利益和承担生态责任;每一个物种都有其存在的权利,人类应当平等地对待每一个物种。城市绿地系统规划中包括树种规划、生物多样性保护与建设规划、古树名木保护规划等附属内容的规划。在教学过程中,导入生态正义之种际正义内涵,使学生能够正确面对人类与其他物种之间在享受生态利益和承担生态责任方面的平衡问题。城市的乡土树种、古树名木、野生动物等非人物种没有义务承担人类破坏生态环境导致的恶果,而应具有存活和平等享有自然生境的权利。在种际正义观的引导下,学生在进行自然物种调查、生物多样性保护规划的学习和实践中,才能够表现出对自然物种的尊重和关怀。

1现状公园绿地服务半径分析图Service radius of present park green space

2 近期建设公园绿地服务半径分析图Service radius of near future park green space construction

3 规划公园绿地服务半径分析图Service radius of planned park green space

3.4 在规划实施模块导入代际正义观

代际正义是指当代人没有义务清偿前代人留下的“自然债”;当代人必须留给后代人一个适宜人类居住的地球。在规划实施模块的教学中,要给学生导入代际正义观念,让学生认识到绿地建设的时间发展属性。必须分步骤、分阶段地对自然资源进行规划与建设,在法规性、行政性、技术性、经济性和政策性等措施的保障下,本着当代能做好的当代做,当代做不好的留给后代做的原则,为后代留下可持续发展的生态环境。在代际正义观的引导下,学生应树立起可持续开发自然资源的观念,从而增强其历史责任感。

4 教学实践与效果

4.1 绿规课程的教学实践

在绿规课程的教学实践中,教学团队运用表1的方法将生态正义观适时导入理论教学过程中,使生态正义观潜移默化地渗透到学生的规划思维中。同时,在实践教学中加以强化与实现,拓展当前人们为实现生态正义所做的探索案例,介绍其中的科学原理和先进技术,帮助学生树立起实现生态正义的信心与自信。例如,在城市公园绿地规划的教学中,在学生掌握了城市公园绿地的规划布局等专业基础知识后,导入生态正义观,使学生认识到:公园绿地的均好分布是居民平等享受绿色福利的体现。在实践教学中,指导学生在ArcGIS软件平台下运用缓冲区法或最短路径法计算公园绿地服务半径覆盖率[14],来评价现状公园绿地分布情况、考察规划公园绿地分布的均好性。图1~3中蓝色部分代表了被公园绿地300m或500m服务半径覆盖的居住用地,黄色部分代表了未被覆盖的居住用地。根据图示,可以直观地判断城市不同发展阶段中哪些位置的居民还享受不到公园绿地;根据ArcGIS平台的矢量性,可以计算出城市现状、近期、远期的公园服务半径覆盖率分别为81.77%、84.41%、96.43%,用数据说明规划的准确性与科学性。

4.2 生态正义观导向的绿规新思考

当前的绿规教学是在《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2002)和《城市绿地系统规划编制纲要(试行)》(建城[2002]240号)等国家和行业现行的法规规范的框架下展开的,以便学生毕业后能较快适应现实工作需求。但同时,高等教育还应培养学生的思辨力与创造力。因此,在绿规课堂教学中运用问题探究法和交互讨论法导入生态正义观,通过现实问题激发学生去思考、研究和创新。

生态正义观导向的城市绿地系统规划,教学过程中对学生产生了如下一些新思考:

1)从生态正义观的视角是否可以将城市绿地分为自然享用绿地和生态责任绿地两大类?自然享用绿地大概等同于现行绿地分类标准中的公园绿地和其他绿地,供城市居民休憩游赏、享用自然。生态责任绿地大概等同于现行绿地分类标准中的生产绿地、防护绿地和附属绿地,这些绿地均是城市中人工建造的自然,是人类破坏了自然环境后对自然的反哺,是人类应担负的生态责任。

2)自然享用绿地和生态责任绿地的规划如何体现生态正义?目前,自然享用绿地的均好性布局已有较为成熟的研究成果,但该研究主体仅限于城市公园,对于与城市建设用地毗邻,对居民休闲生活有直接影响的其他绿地的公平享用问题考虑较少。应该本着谁破坏谁补偿的原则来规划生态责任绿地,但对生态责任的量化仍然是一个需要探讨的问题。

3)生态正义观导向的城市绿地系统规划程序是否会发生变化?目前的城市绿地系统规划程序中,借助遥感影像和GIS平台对城市绿地开展现状评价或绿规实施评估已成为城市绿地系统规划的常规步骤[15-16],可见科学技术对城市绿地系统规划的深刻影响。生态正义观是人类的一种生态伦理价值观念,生态正义观导向的城市绿地系统规划必须充分考虑人的主体作用,因此公众参与制度在绿规的前期、中期、后期均应有所体现[17],这种体现或许会对城市绿地系统规划程序带来较大的变化。

4.3 其他教学成果

由于绿地系统是城市复合系统中重要的生态要素,因此绿规课程是导入生态正义观的一个较为恰当的平台。通过教学实践发现,在导入生态正义观的绿规教学的后续课程中,学生均能表现出一定的生态正义思想。例如,在山东建筑大学景观101班的毕业设计中,李昀书小组的作品“城乡共融导向下的小城镇城郊社区开放空间规划设计”以城乡共融的策略来解决代内正义问题;刘迪小组的作品“由美丽乡村向城市社区演进中的社区公园系统规划设计”则从代际正义的角度讨论了城郊村庄自然空间在城镇化时序发展中的规划控制策略[18]。由此可见,借助绿地系统教学的系统性,可较好地与生态正义观内涵相融合,使学生在系统思维中接受生态正义观并内化成其价值认同。

4李昀书小组的规划构思图Planning conception of Li Yunshu’s team

5刘迪小组的规划构思图Planning conception of Liu Di’s team

5 结语

城市绿地系统规划是城市政府进行绿地建设的行动纲领,是风景园林专业人才培养的必要技能。生态正义是人类实现可持续发展的重要生态准则,是建设生态文明的必要伦理基础。将生态正义观的代内正义、代际正义、种际正义三大内涵适时导入绿规课程教学的五大教学模块中,利于引导学生对社会的关注,利于保护学生的生命关怀之心,利于培养学生的历史责任感。为响应习近平主席对高等教育事业发展开创新局面的要求,培养适应新时期的风景园林专业人才,绿规课程教学有必要从生态价值观的培养入手,使生态正义自觉内化成学生的普遍的价值认同,用好课堂教学主渠道,使专业课程与思想政治理论课程同向同行,形成协同效应。

注释:

①图1~3由南京林业大学风景园林专业学生盛力、鲍羽佳、雷蕾绘制,图4由山东建筑大学风景园林(景观学)专业学生李韵书、何志浩、刘玉明绘制,图5由山东建筑大学风景园林(景观学)专业学生刘迪、乔丹、何德馨、胡素梅绘制。②表1由作者自绘。