让自然做功的河道生态修复—以呼和浩特大黑河城区段景观概念规划为例

2018-12-05黄剑张杰龙

黄剑 张杰龙

从20世纪50年代始,经济发达国家已经普遍接受河道生态修复理念并付诸实践。人们提出了“给河道以空间”“近自然设计”“生态工程”等基于生态学原理的新理念、新方法,通过重新恢复河道蜿蜒的自然形态、降低河漫滩高程、恢复被占用的蓄滞洪区、软化硬质驳岸等措施来修复受损的河流形态,重建河道水生态系统[1]。如德国在20世纪70年代就已经开始“重新自然化”的尝试,在全国范围内实施拆除水泥硬岸工程,使河道恢复到近自然的状态;20世纪80年代欧洲整个莱茵河流域的多个国家开始执行“鲑鱼2000”计划,在全流域、跨国家范围内实施了莱茵河生态修复计划;美国自1998年开始实施低影响开发理念(Low Impact Development,简称LID)设计手册,对景观设计、城市规划提出了近自然的设计要求,在河流流域尺度下进行了基米西河、伊利诺伊河、密西西比河和密苏里河等流域整体修复工程,并制定了长达60万km的河流修复计划[2]。其中基米西河是最为著名的生态河道修复案例之一,实施了拆除堤坝、恢复洪范区湿地等措施,目前取得了显著的生态修复效果[3]。中国近年也开始逐渐重视生态修复理念,如俞孔坚提出的“反规划”理论[4]、董哲仁提出的“生态水工学”[5]、近年被引入中国的“绿色基础设施”[6]理念和在国家范围内推广实施“海绵城市”[7]建设中“自然积存、自然渗透、自然净化”的理念等,当下正处于从工程治理阶段向生态环境综合治理的过渡阶段[8]。

本次研究以中国北方草原上的黄河一级支流—大黑河为研究对象,借鉴美国等发达国家与自然对抗—向自然学习—与洪水为友的河道治理理念转化过程[9],从生态景观修复的角度探索北方草原上河流治理新方式,以期为类似河流的生态治理提供借鉴(图1)。

1 研究区概况

1.1 地理区位与历史背景

大黑河是黄河河套地区最重要的河流廊道之一,它横穿呼和浩特平原,为阴山山脉及蛮汉山区三面环绕。作为绿色基础设施在区域生态系统中承担着区域生态廊道、防洪排涝、生态栖息地和景观开放空间等重要功能。规划河道位于呼和浩特市南郊,规划河段长约12km(图2),蓝线内宽度在300~500m之间,除暴雨期山洪以外,流量较小,是典型的复式宽滩河道。

从魏晋南北朝以前的荒干水,隋唐时期的金河,至辽以后的黑水、黑河,直至清朝以后才有大黑河之称。大黑河携带泥沙冲积而形成了如今的呼和浩特平原,即南北朝诗人笔下壮美的敕勒川[10],是北方历代游牧文明和农耕文明交流碰撞的地带[11]。自清代以来,上游流域的水土流失加速、河患呈一触即发之势[12],干旱、洪涝交替发生,大黑河在民众心中渐渐变成了“大害河”。

1.2 区域气候条件

大黑河流域属于典型大陆性季风气候,年平均降雨量为330~460mm之间。流域内自然灾害以洪涝、干旱、风沙和盐碱较为严重。历史上曾有大旱57次,旱年144次,与当地“三年一小旱,十年一大旱”的说法基本一致[13]。

1.3 区域生态资源

1)植物资源—区域内有种类丰富的野生植物,但其中90%以上是草本植物[14-15],乔木和灌木的种类较少。河道两侧多为榆树或白杨,连续性和多样性较低。

2)动物资源—呼和浩特地区处在东亚候鸟迁徙路线上,能够找到有记录的鸟类资源有170种左右,其中常见鸟类约60种[16-19]。常见鸟类如喜鹊(Pica pica)、白鹭(Egretta garzetta)、 环 颈 雉(Phasianus colchicus)等;野生哺乳动物种类以刺猬(Erinaceus amurensis)、蒙古兔(Lepus tolai)最为常见。

2 大黑河河道形态演变研究

2.1 同一时间,空间上横向比较不同位置河流形态

现状同一时间不同河段,可以横向比较河道形态,如河滩宽度、植被覆盖度、河道宽度、岸线形态、主要流路等特征。为此,在河道上选取了3个代表性的河段进行横向比较,分别命名为河段1、河段2和河段3。其中河段1和河段2相对自然,其河滩植被覆盖度相对良好,河槽蜿蜒,河道与河滩之间的岸线相对稳定。河段3则是被严重破坏后的河道,河槽界限不明显,植物覆盖状况较差(图3)。

分析发现在同一时间,不同河段虽呈现出不同的特征,但其都有120~180m左右宽的河道、30~50m左右宽的河槽,并呈现复式的河道断面,所不同的是河漫滩上的植被覆盖度及河道岸线的稳定性。这些共同的特征显然是自然选择的结果,是河道形态修复的重要参数。

2.2 同一河段,时间上纵向比较不同时段的河流形态

以石化大桥段河道为例,通过搜集、分析和对比该河段近8年内(2005—2013年,在河道整治之前能够搜集到的卫星图资料)的卫星照片。在此期间,该段河道(图4)经历了稳定、被破坏、洪水重塑等过程,能够代表10年周期内河道的一个变化过程(图5),从中可以发现河槽的演变规律和变迁的主要诱因。

研究发现,连续较小洪水年份组成的洪水间歇期河道形态自然变化不大;河道演变的最大自然诱因为洪水冲刷;河道演变的人为诱因为乱挖、滥挖河道;河滩在洪水过后能够进行自我修复,迅速复绿,稳固河滩。

2.3 河道形态演变结果分析

河流的形态演变取决于流域内的水土保持状况,而水土保持状况通常与流域内的植被覆盖度正相关[20]。现阶段上游植被虽然得到一定恢复,但洪水期间河水泥沙含量依然较大,建议规划河段上游继续推进生态治理工程,建设促淤湿地,实施引洪淤灌等综合措施,进一步减少河水泥沙含量。在规划河段,河槽短期内无法达到稳定状态,建议让其在一定范围内摆动,同时对河道的水—沙关系进行深入研究,从而找到河床的冲淤规律,提出适当的人工干预的方法(如收缩河道宽度促进冲蚀的发生、人工淘滩降低河床标高等),避免因淤积而加高堤防保障洪涝安全的被动做法。待流域生态条件整体改善后,河槽也将逐步恢复其蜿蜒稳定的宽滩形态,达到人水和谐。

3 河道形态修复方法

1 景观总平面Landscape masterplan

2 大黑河地理区位Black River geographical location

近自然的河道形态规划。根据上述研究分析结果(图6),可以建构大黑河的复式河道模型(图7),外侧为防护林和河堤;堤内有约300m宽的河槽;河槽内的子槽是河道非汛期主要流路;河堤与子槽之间的洪泛区,由野生灌丛自然覆盖,允许洪水周期性淹没。洪水能够塑造河槽形态。在洪水冲刷后的河槽基础上,尊重并利用洪水这一自然过程的力量重塑河道;允许河槽和沙洲在洪水期有一定摆动(300m范围内);允许洪水漫滩,并产生一定的淤滩(因为短期内洪水的含沙量仍然十分显著);同时利用草甸固滩,循序渐进。利用洪水对河槽的自调整规律,经过多次植物对河滩地的修复和洪水修正的循环,最终形成自然选择后的稳定型河槽形态(图8)。

4 河道生态系统修复四维模型

河流生态系统是一个连续的、变化的生态系统。在每个时间点都在纵向、横向和竖向上发生生态信息流的交换。大黑河的生态修复过程可以被概括成“四维一体”的河流生态系统修复模型[21](图9)。

4.1 纵向保持连续性的生态廊道功能

大黑河是区域级重要生态廊道和绿色基础设施(图2)。大黑河流量随时间变化较大,暴雨导致河水暴涨暴落,平时流量较小甚至断流。在整体流域尺度上必须加强流域管理和综合整治,从而确保大黑河廊道系统的完整性,从根本上修复大黑河原有的自然面貌。

根据生态景观功能,规划多样的河道,并结合两岸现状和用地性质的不同,考虑生态功能和活动策划的差异化,在纵向上将规划河段分为3种类型河段。生态保育型河段生态条件相对良好,主要任务为保育其生态条件,提供自然演替时间和空间;生态景观型河段是城市门户区,未来会有河道蓄水设施,可形成大水面的湿地景观,满足城市门户形象和市民活动需求;生态复育型河段,紧靠八拜湖湿地区,相对远离干扰源,是未来生态核心河段,可作为生态物种库,是大黑河重要的生态节点。

4.2 横向栖息地分布及河流水文修复

横向栖息地根据高程不同总体上呈阶梯状分布,局部须尊重保护现状,如高滩或者现状林地等应给予保护并让其自然演替。子槽以内经常被淹没的栖息地,洪水过后通过乡土、速生的草甸植物快速恢复部分河滩,发挥生态、景观和固滩等作用;堤岸以内子槽以外部分,通常是周期性被淹没(图10)的栖息地(一般在1.5年左右淹没一次),以稀树灌丛或稀树草甸复育,利用根系发达、固定能力较强的植物对该部分滩涂加以固定;堤岸以外则恢复为乡土地带性森林栖息地,宽度约 150~200m。

在恢复河流形态及栖息地的同时也要恢复洪水漫滩的自然过程。河流水文的动态性过程,会产生脉冲效应[21],使河流在横向上加强生态交流,助力河流生态栖息的恢复,景观设计中特别需要保留和修复河流这一自然特性。

4.3 竖向生态交换

大黑河竖向生态交换主要分为以下3个方面:1)自然淤积,洪水漫滩会产生自然淤积,可形成更为肥沃的土壤层;2)地下水补给,大黑河是补充地下水的重要的途径之一,洪水期间地下水补给功能更为突出,须谨慎使用防渗措施;3)底栖生物和物质交换,河流底部有较多底栖生物,其与表层会有一定物质交换,大黑河因水位较浅,相对不明显。

3 现状河道特征对比研究Comparison of existing river characteristics

4 观察河段位置Observation of river section positions

5 同一河道在时间上的演变Evolution of same river course in time

6该河段河道近年主要形态示意Main forms of the river sections in recent years

4.4 时间维度上,不断演变的动态过程

1)年内变化:大黑河在一年当中,经历枯水期、丰水期及洪水期,再加上四季变化,河流生境年内变化十分明显。春天,水流较小,植物萌发,河流形态稳定;夏天,降雨集中,是河道自然变化最剧烈的时间段,洪水过后可以人工辅助快速复绿;秋天,河道恢复平静,植物色彩变得丰富,并开始自然播种过程;冬天,结冰期长,河流形态保持稳定。

2)年际变化:随着时间的推移,防护林森林群落逐渐稳定,并形成可自更新的连续带状乡土森林廊道;堤内洪泛区,稀树+灌丛+草丛的生境经过长时间的生物固滩过程,会逐步趋向稳定,可抵抗较大洪水漫滩;河道内受洪水影响较大,其中主要流路和沙洲会随时间的推进而改变位置和大小,在洪水过后可以局部人工补植先锋植被,帮助草甸生境在较短时间内得以恢复并逐渐稳定。

7 复式河道形态模型剖面示意图Section diagram of compound river channel

8让自然做功 河道生态修复流程示意Nature Acting river eco-restoration process diagram

9 大黑河河道生态修复四维模型(X,横向维度;Y,纵向维度;Z,竖向维度;t,时间维度)Black River eco-restoration 4-dimension model (X, horizontal; Y, longitudinal; Z, vertical; t, time)

10 横向栖息地分布断面示意Habitats distribution on horizontal section diagram

5 生态景观设计

5.1 林—防护林栖息地修复策略

防护林栖息地主要以现有林斑和少量新增规划林斑组成,通过草地灌丛进行连接,最终形成稀树草原基质和少量密林斑块共同组成的低维护地带性复合生态系统类型(图11)。

选择耐沙、耐旱、耐寒、耐贫瘠,生长速度快,能迅速成林的植物种类,其中先锋防护林树种有:白桦、榆树、柳树、胡杨等。草本层,则任其自然生长。

5.2 堤—生态连续型防洪堤

通过防护林—防洪堤—草滩,实现一体化植被群落的渐变。堤顶上层2m区间一般不受洪水威胁,建议使用土堤;河道侧堤坡可以覆土、植草,使草滩和堤坡一体化,减少对动物栖息和迁移的影响。

现状的防洪堤多为单一的混凝土斜坡式堤岸,生态功能和景观效果均不理想。可以通过结合石笼墙或固土袋等技术进行改造,促进水岸物质交换的过程,让堤与水、堤与滩、堤与路的结合方式更丰富(图12)。

5.3 滩—典型河滩草地栖息地

5.3.1 河滩草地植物种类

河漫滩栖息地是变化较为剧烈的栖息地类型,也是生物多样性最为丰富的栖息地类型。研究发现,大黑河河滩地带在没有人为干扰的条件下,洪水过后很短的时间内可自然形成野生植物群落,主要先锋植物有茵陈蒿(Artemisia scoparia)、齿果酸模(Rumex dentatus)、狗尾草(Setaria viridis)等。另外,蒙古草原草本植物众多,其中野生花草资源丰富,其中可用于河滩复育的景观植物种类如:牻牛儿草(Eryngium leavenworthii)、木岩黄芪(Edysarum fruticosum) 、白山蓟 (Olgaealeuco phylla)、石竹(Dianthus chinensis)等。

5.3.2 河滩草地修复策略

在广阔的草原地区,即便是在城市,仍然属于低密度发展的区域,河滩地的生态价值远远大于景观价值和其他利用价值,应该允许“荒野”的景观类型存在,观光游憩活动的规划设计要尽量谨慎,减少人为干扰,让自然充分做功。

11 林地栖息地修复策略Woodland habitat recovery strategy

12 多样化岸线景观设计Diversified water-edge landscape design

13 河滩草地修复策略示意Flood plain eco-restoration strategy diagram

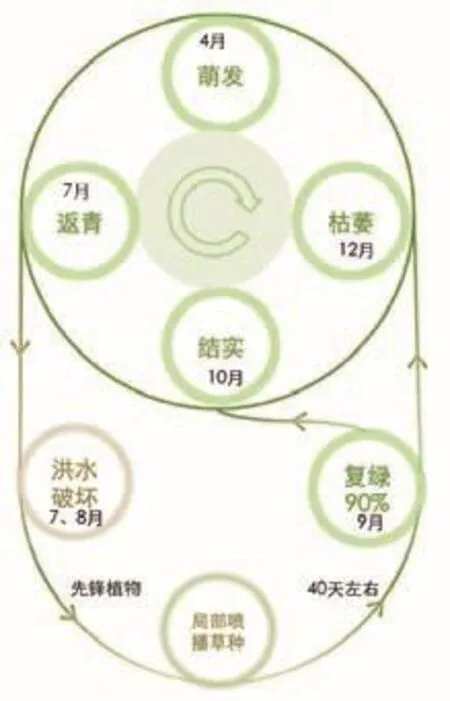

根据历年洪水记录,一年内洪水多发生在7—8月,而其余时间大黑河流量较小。而该地区的河滩植物生长周期一般在4—10月,这为河滩地植物修复提供了宝贵的时间窗口。

不被洪水破坏区域的植物生长周期:3—5月开始萌发、返青,5—7月生长旺盛,8—10月生长逐渐变缓,开始结实传播;被洪水破坏区域的植物生长周期:8月初自然生长或局部人工喷播,经历快速的生长周期,约40天,覆盖度可达到90%,9—10月结实传播种子(图13)。

5.4 水—湖泊湿地栖息地

1)中央河道景观湿地,承担城市门户景观的功能,在注重景观的同时兼顾生态功能。

2)丰富滨水湿地,增加浅滩和沙洲,吸引候鸟,大天鹅、灰鹤、红嘴鸥等喜水候鸟将会成为该河段一道亮丽的风景线。

6 结语

河流的景观规划通常以达到人类预定的景观作为目标,经常忽略了河流的自然形态和自然演变规律。自然做功的景观规划方法则应建立在对河流演变规律充分了解和尊重的基础上,发现河流演变趋势和主要干扰因素,顺应其演变规律,道法自然,减少不必要的干预,引导自然过程按照预期的方向发挥作用[22],实现河道的复育和河流景观的可持续。

本文在充分分析了大黑河河流形态自然演变过程的基础上,在景观规划和生境修复中充分利用了洪水的自然能量,设计追随自然,构建与自然为友的河道景观形态。在规划中,允许河槽在一定范围内摆动,让其自然淤积、自然侵蚀、自然绿化、自然稳定。规划摆脱了传统的河道景观受人工干预显著和常规化的做法,引导河道恢复原有生态,通过自然做功为主,与人工干预为辅的方式,逐步恢复河流的自修正能力。这不仅需要更科学的理念和方法,也需要人们审美观念的深刻转变。遗憾的是,本次规划由于缺乏足够的数据,无法对河道水—沙条件进行深入分析研究,且由于种种原因未能付诸实践,无法获得实证检验,但希望其间的研究思路或可抛砖引玉,为业界同行提供些许借鉴。

注释:

图1~4、 6~8、10~12源自AECOM,图 5源自 Google Earth,图9源自参考文献[22]。