贵安新区

——贵州历史文化演进的标本

2018-12-05张兴龙

文/张兴龙

今年8月,贵州省政府下发通知,同意省文化厅提出的第六批省级文物保护单位220处。

这批新的省级文物保护单位数量不少,有何特色?近日,本刊记者采访了贵州省文物保护研究中心副主任娄清,他介绍,第六批省级文物保护单位共分为六类,其中古遗址6处,古墓葬2处,古建筑16处,石窟寺及石刻2处,近现代重要史迹及代表性建筑193处,其他1处。而近现代重要史迹及代表性建筑193处中,有一百来处与红色革命有关。那些枪林弹雨的革命生涯,被镌刻在历史里。

本期主题策划,我们围绕贵州省新晋省级文物保护单位做文章,除了近现代与红色革命有关的地点和人物,如钱壮飞的“潜伏”生涯、红色文化名镇枫香溪,也约了厐思纯先生写李端棻,张兴龙先生写贵安新区发掘的古遗址和古墓葬等,以飨读者。

◎六朝神兽铜镜

2018年8月8日,贵州省人民政府公布了第六批省级文物保护单位,共计220处,其中地下文物8处,贵安新区有3处名列其中,分别为牛坡洞遗址、招果洞遗址和杨家桥魏晋南北朝墓地,这充分说明了贵安新区自古是人类活动的重要地区,是贵州文化发展脉络唯一连续的地区,数万年来从未断绝,其中历史悠久的洞穴遗址群和璀璨多彩的魏晋南北朝墓葬群,是贵安新区完整的文化序列中,最具特色的两个时段:一个昭示文明的起源,一个反映文化的多元。

一、别有洞天——喀斯特山地文明的源头

牛坡洞遗址、招果洞遗址代表了喀斯特山区文明独特的演进模式,学术意义非常重要。喀斯特地貌的名称虽源自南斯拉夫,却在中国西南山地得到了最为淋漓尽致的表现。而贵安新区正处在此种独特地貌的发育地区。看不见的地下河道和地表水流将这一区域的石灰岩蚀刻成峰林、孤峰,残丘,也发育出了大小不一的洞穴。六百万年前,人类在非洲的旷野学会了直立行走,从此“人猿相揖别”, 站直了下肢的古人类,在一波未平,一波又起的历史迁徙中,不断发现和探索着新的领地。最迟在20多万年以前,古人类的遗址,第一次将足迹印在了贵州大地,洞穴显然对当时从事狩猎采集的人类产生了强大的吸引力,从此开始了漫长的穴居生活,为我们留下了数量巨大的洞穴遗址。

现代气候资料显示,贵州高原独特的地理位置,季风环流,形成了独特的自然环境,具体表现在,交通相对闭塞,生态承载能力受气温、降雨等因素影响,呈周期性变化,为适应这些独特的气候和地理环境,贵州的先民创造了一套独特的适应策略,宏观上表现为穴居和打制石器的使用时间延续到很晚的时段,有学者称之为“类旧石器文化”,甚至在大河平原地区相继进入农业社会,与之形成鲜明对比的是,以贵安新区为代表的洞穴居民,由于优越而特殊的自然地理环境,文化面貌在数千年间表现为巨大的稳定性,虽有少量技术变革,但整体稳定,连续发展,形成一种可持续的攫取型模式,通过季节性迁徙,大致维持人类与自然环境之间的平衡,这是人与自然相处的一种独特模式,与大河平原地区的生产型模式不同,这种模式在一定程度上,可以视为今天贵州生态文明的雏形。

近年,贵安新区的考古工作,特别是对贵安新区牛坡洞遗址和招果洞遗址的考古发掘,已经较为全面的揭示了这种独特的生存策略,复原了史前贵州的人类生活方式。

2017年4月12日,在进行为期一天半的精彩汇报演示后,经专家评委会评议和投票,2016年中国十大考古新发现在京揭晓。贵安新区牛坡洞遗址成功入选2016年度全国十大考古新发现。

◎B洞近景

全国十大考古新发现评选是中国文物报社和中国考古学会联合举办的一次年度考古盛会,首先在全国范围内数百处考古发现中遴选出25项重大考古发现进入终评环节,经过终评会现场汇报评审,综合考虑考古项目的历史、艺术、科学价值,最终评选出10项考古项目。

1.牛坡洞遗址

贵安新区马场镇高峰山脉以东,是一片开阔的山前平原,马场河在这里自南向北蜿蜒而去,自然环境十分优越。马场河两岸的布依族村寨星罗棋布,其中在河东岸有一座名为龟山的小寨子,隶属于平寨行政村。寨子东行约0.2公里有一座东西狭长的孤山,形似一头侧卧的牛,当地人惯称其为“牛坡”,上有山洞,被称为牛坡洞。

2011年秋,由贵州省文物考古研究所和中国社会科学院考古研究所联合组成的考古调查队来到平寨村龟山组的牛坡洞进行调查。当看到洞内岩壁上胶结的陶片、石器、兽骨、螺壳以及古人用火形成的木炭等遗物时,着实令在场的所有专家兴奋。一致认为这是一座保存状况较好的旧石器时代晚期至新石器时代的洞穴遗址,具有重要的学术价值。遗址是由A、B和C三个洞穴组成。A、B两洞位于东麓,A洞位于北侧,洞口朝向东北;B洞位于南侧,洞口朝向东南;C洞位于西麓,洞口朝向西南。以A洞最为宽敞,宽约8米,进深3~7米,即当地人所谓的牛坡洞。

◎第四期陶器

◎套箱提取墓葬

◎第三期墓葬

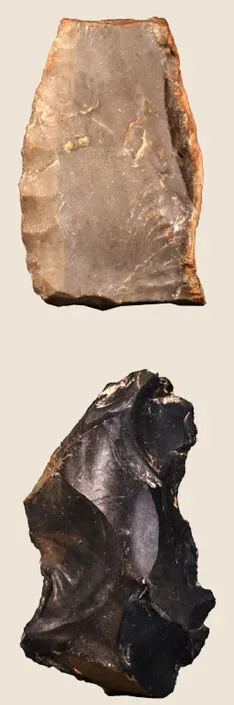

◎第二期细石器

中国社会科学院考古研究所、贵州省文物考古研究所和平坝县文物管理所组成的联合考古队,自2012年10月开始对遗址进行正式发掘,至今已是第五个年头。目前,发掘工作正在进行。随着发掘工作的展开,对牛坡洞遗址的了解也逐渐深入,遗址发掘的重要意义也开始显现。

在距今10000年前的欧亚大陆上,发生了一场意义深远的新石器时代革命,促使人类社会开始从旧石器时代迈入新石器时代,一系列新的文化因素开始萌芽并迅速发展,如陶器和磨制石器的出现、农业的发生,等等。根据地层的堆积关系和中国社会科学院考古研究所碳十四实验室对牛坡洞遗址样品的测试,判断遗址最早大约在距今10000年以前开始有人类居住,一直延续到距今3000年左右,甚至更晚。牛坡洞遗址所处的时间范围,恰好在新石器时代革命发生的时候,意义十分重要。

根据遗址发掘和初步的研究成果,牛坡洞遗址大致可分为前后相继的五个时期,既可能是同一个人群在这里持续居住生活,也可能是不同时期有不同的人在这里栖息。目前可以确定的是最早的牛坡洞人,使用的工具主要是一种硅质含量较高的石灰岩砍砸器,有时候还使用同样的石料剥制石片,制作小型工具。日常食物除了采集植物果实之外,还狩猎水鹿、水牛、赤麂、梅花鹿和野猪等野生动物。年代可能在距今12000~10000年。

◎第二期骨器

随着社会的发展,大约在距今10000~9000年的时候,牛坡洞人的工具加工技术和能力,原材料的遴选水平均有比较显著的提升。燧石开始成为制作工具的主要原料。虽然有时候还使用砺石砍砸器,但其原料已不再局限于石灰岩,大型燧石砍砸器开始出现。大部分的燧石工具,是一种细小的打制石器,如刮削器、砍砸器等。典型的细石核、细石叶也开始出现,这是表明石器加工技术已经达到相当高的水平。磨制精美的骨器成为这一时期新出现的工具。当时是否出现农业,目前还没有确切的证据。但显而易见的是,狩猎采集仍占据主要地位。遗址中发现的大量动物骨骼,主要有水鹿、梅花鹿、熊、猪、水牛、小麂、赤麂,甚至还有大型食肉动物——虎。也许经常性面临食物短缺,也许有什么其他原因,牛坡洞人除了消费猎获的动物的肉,还把动物骨骼砸碎,获取其中的骨髓。遗址中发现的碳化果核和被认为是加工坚果的工具,证明这一时期还流行采集食用坚果类食物。这一时期最重要的收获是发现了墓葬,这就使得我们可以真切地了解牛坡洞人的模样。

当进入到距今8000~5500年时,通体磨制精美的石器开始出现,主要是石斧。这是一种农业工具?伐木工具?亦或是狩猎工具?尚需要进一步的研究。此时本该出现的陶器,仍未有明确的迹象。大量发现的动物骨骼,昭示着牛坡洞人的食物来源,仍以狩猎为主,可能伴随有家养动物的存在。截至目前,未见到农业出现的证据。

在进入牛坡洞遗址第四个时期的时候,陶器终于出现。虽然数量较少,器类简单且破碎严重,但器形比较规整,烧成火候也比较高,显示出了较高的陶器制作技术。

最后,可能已经进入了历史时期。牛坡洞继续有人类活动,并遗留下一些相对晚近的陶片。

通过发掘,对牛坡洞遗址三个洞穴的关系及其功能有了初步认识。根据遗址中出土的遗物推断A、B两洞应被同时占用。A洞出土大量动物遗骸,较多加工坚果类食物的石锤以及炭化果核,推测其应为当时的主要生活区。B洞出土大量的细小打制石器以及石屑、断块、石核等石制品,推测其可能是当时加工石器的场所。另外,在B洞口外左侧发现数座墓葬,可能还是一个墓葬区。C洞的文化堆积较浅,但从出土遗物看,该洞可能与A、B两洞同时使用,但应非主要活动场所。

牛坡洞遗址发掘意义深远,首先,在文化层中出土了数十件典型的细石叶、石核,此为该时期贵州地区所仅见。其次,我国西南地区旧石器时代晚期至新石器时代早期含“小石器”或“细小石器”的遗址数量众多,但极少发现小型石器或细小石器与细石器技术共存的遗址,牛坡洞遗址的发现将为探索我国西南地区细石器工艺的出现与分布,讨论贵州史前人类的生存模式提供新的研究方向。第三,遗址中新发现的墓葬,填补了长久以来贵州地区洞穴考古中不见墓葬的空白。将为研究该地区史前人类体质提供重要线索。

◎刮削器

2.招果洞遗址

在贵安新区高峰镇岩孔村盆坝西侧,有一个名叫“招果”的村民组,“招果”是布依语的音译,据老人们说,“招果”的原意是“等待”,后来的使用频率越来越少,年轻人已经几乎不用。

2016年4月份,由贵州省文物考古研究所联合四川大学历史文化学院和成都文物考古研究所组成的联合考古队来到这里,刚刚进入岩孔村所在的坝子,大家就已经被眼前的美景所折服,在宽阔平坦的盆坝中间,秀美的麻线河自南向北,蜿蜒流过,两岸茂林修竹,河水清澈,河道整体落差不大,间有石灰岩礁石裸露,不远处一座孤山矗立在坝子中间。

一位考古队员说“赶紧打听文物线索,不要光顾着欣赏美景哦!”大家这才醒过神来,分头向当地村民探询文物线索。

探询文物线索需要讲究技巧,最重要的是将专业的词汇转化成普通老百姓都能听懂的通俗语言,比如“洞穴遗址”就要变为“山洞”、“岩洞”,“岩厦”要变为“偏岩”,“燧石”要变为“打火石”、“火石子”,“陶片”要变为“土罐罐”“烂片片”,“磨制石器”要变为“雷公斧”等等。

经过一番打听,我们找了一位当地村民当向导,考古队员们在寨子附近的孤山上,找到了“牛洞”和“人洞”两处遗址,采集到一些石制品和陶片,但两处遗址的洞口,都在清代时期修建了规模巨大的石墙,文化堆积基本都被破坏了,从洞穴里面出来,大家都不免失望。

“真是辜负了这么好的生态环境啊!”一位队员感叹道。

“我们这个山洞有没得价值嘛?”向导有点着急。

“价值是有的,但是破坏有点严重,还有没有其它的洞穴?”

“那就只剩下招果的牛洞了,洞宽敞很,里面又平。”

队员们一下子提起了精神,“赶紧带我们去看。”

绕行了大概2公里,穿过一座养殖场,终于来到招果洞内,一进入山洞,一个一米多深的地层剖面出现在队员面前,地层层理分明,遗物丰富,大量的烧骨、炭屑、石制品被发现。经过初步判断,这是一处保存极好的史前洞穴遗址,被考古队员们正式命名为招果洞遗址。

这次发掘,清理面积约1.5平方米,获得一个文化层剖面,剖面深度达6米,对地层进行了年代测定,下层年代距今约3.8万年,这是黔中地区最早的人类活动证据。

贵安新区高峰镇岩孔村,座落在一个长条形山间盆坝当中,在盆坝的西侧边缘,岩孔村招果居民组的几户人家,错落有致的分布在山林之间,沿着这几户人家,向后山顺势而登,没多久便可到达招果洞遗址。洞口宽约20米,高约4米,向内延伸约25米,洞内宽敞。

招果洞遗址堆积可分为早晚两个阶段,出土遗物反映出一定的时代特征,早期阶段石制品原料主要为岩层燧石条带断块和河漫滩砾石,以岩层断块为主,河漫滩砾石主要用作石锤等打击工具,极少发现使用河滩砾石剥片的情况,这应当和本区域缺少大型河流和磨圆度较好的砾石有关。延续贵州更早阶段的小石器传统,石器坯材以石片为主,石器组合以刮削器为主。出现疑似细石器产品,数量少。骨角器发达。遗址上层磨制石器出现,打制石制品数量仍占绝对优势,石器工业面貌与早期的区别还有待进一步研究。遗址上层,陶器出现,数量极少,陶器出现的确切年代,还有待进一步的工作。骨角器依然发达。

通过研究发现,当时的招果洞人主要是以狩猎采集为主,动物资源利用充分,水生动物如螺类、蚌类、鱼类。哺乳动物诸如鹿类(水鹿、梅花鹿、麂、獐)、牛、猪、虎、狼、熊、兔子、猫、獾、豪猪、竹鼠、田鼠,此外还有少量鸟类骨骼的发现,说明当时古人类的食谱较为广泛。植物资源利用方面,通过浮选发现了较多的果壳、猕猴桃属和朴属,少量蓼科,另有较多未知种子,整体来看,植物种子种类单一,大都是可食的野果,说明当时古人类偏爱特定的野果,采摘具有选择性,绝大部分野果很可能在采摘地就地食用,只把少量野果带回洞内。

招果洞遗址的重要意义主要有以下几方面:

1.发达的骨角器是西南地区洞穴遗址的典型特征,由于骨角器出土量较大的遗址发掘年代较早,缺乏多学科系统科学的研究,对于骨角器流行的驱动因素,制作方法,使用方式,加工对象等,却一直缺少令人信服的研究成果。招果洞遗址出土大量的骨角器,保存情况极好,加上考古研究方法的多样化,为解决骨角器起源、使用等学术问题,提供了可能。

2.招果洞遗址出土的各类标本及火塘遗迹记录了旧石器晚期最后一个阶段古人类在老鸦洞内生存的历史,是贵州中部地区距今约三万年以来古人类生存栖息的确凿证据。大规模火塘、骨锥、精致的石器标本的发现表明了招果洞古人较高的认知能力,表明其已经是较为成熟的晚期智人。对这一遗址的发掘和研究,深化了我们对贵州中部地区旧石器时代晚期文化的认识,丰富了这一地区的史前资料。并能对中国南部与东南亚地区旧石器时代晚期石器传统的差异做出可信解答。

3.招果洞遗址试掘工作,在距今约10000年的地层中发现了陶片,由于发现的数量少,还需要正式考古发掘进一步确认,这为研究黔中地区陶器起源问题提供了新的线索。

4.招果洞遗址的年代上限,已经接近距今4万年,这和东亚地区已确认最早的现代人——田园洞人的年代相当,湖南等地虽有年代更早的现代人牙齿发现,缺少较为完整的现代人骨骼化石,招果洞遗址的堆积面积大,保存情况好,文化序列完整,对探讨4万年以来,以石器工业为主要文化遗物的文化面貌发展演变,意义重大。

◎骨铲

◎角锥

二、夷夏之间——贵州华夏化进程的历史见证

1965-1966年间,贵州省博物馆考古组在今贵安新区马场镇附近的万人坟、熊家坡、大松山等地清理了34座古墓葬,其中包括16座东晋南朝墓葬,出土了丰富的陶、瓷、漆、铜、金、银器等珍贵文物,该批墓葬是贵州省境内少有的经过科学发掘的东晋南朝时期墓葬,为研究贵州东晋南朝时期的政治、经济、文化、社会情况,提供了重要的实物资料,具有非常重要的学术意义。然而,自此以后,贵州魏晋南朝时期的考古工作长期处于停滞的状态,基础考古资料的匮乏,导致更深层次的研究工作举步维艰。

鉴于马场境内存在丰富的文物古迹,且又是贵州省魏晋南朝时期遗存的富集地区,在贵州历史时期考古领域占有重要地位。2013年,为配合贵安新区及磊庄至马场公路建设,贵州省文物考古研究所对公路施工范围及周边地区进行了比较细致的调查勘探工作,新发现了沙坡和杨家桥2处魏晋南朝至明清时期古遗址,经初步钻探证实,遗址区内存在一些早晚不同时期的古墓葬。2014年2—5月,我们对沙坡遗址进行了系统发掘,并在杨家桥遗址进行了大规模的系统钻探工作,新发现魏晋南朝至宋明时期古墓葬70余座,并对其中的3座墓葬进行了清理,取得了一些新的收获和认识。

这批墓葬为何如此重要?因为它们反映了华夏文化和西南夷文化交流,互动,拉锯,融合的历史进程,是多元一体中华民族形成的实物证据。

这不得不说秦汉之际,以中原地区为中心的农耕文明集权国家建立以后,对西南地区的大规模开发逐步展开,继秦之后,汉武帝继续向贵州地区的夜郎、且兰等国开拓道路,设置郡县,汉代设立的牂牁郡就被认为设在贵州境内,汉人不仅带来了先进的生产技术,而且带来了汉文化,贵安新区分布的大量汉代墓葬,便是贵州最早开发的有力证据,根据汉代遗址墓葬的分布情况,学术界有人认为,牂牁郡郡治便位于今安顺的宁谷或今贵安新区境内的马场一带。

汉室衰微,历史进入魏晋南北朝,这个弱肉强食、朝代更迭频繁的时期,被历史学家们称为中国历史上的丛林地带。彼时,生活在黔中地区的人们,失去了中原文化的强大影响力,这一时期的各类遗存开始出现较为浓郁的地方风格,这一点在贵安新区发掘出土的魏晋墓葬中,得到充分的映证,大量珠宝和金银饰品,在同时期的汉人墓葬中极为少见,但在贵安新区境内的墓葬中却极为普遍。同时,远徙而来的汉文化顺势发展,墓葬中出土较多酒具、茶具和文房用品,显示出那个时代崇文尚玄,狂放不羁的时代风格。该批墓葬为研究贵州东晋南朝时期的政治、经济、文化、社会情况,提供了重要的实物资料,具有非常重要的学术意义。同时,这个看似混乱的年代,却是多元一体中华民族文化形成的重要时期,通过杨家桥等魏晋南北朝墓地的发掘,或将逐步解释贵州腹地独特的华夏化进程。

(作者系贵州省文物考古研究所研究二室主任,副研究馆员,从事旧石器考古研究。)

◎东晋三足双鱼铜洗

◎东晋铜鐎斗