鄱阳湖区湿地内湖鱼类资源初步调查

2018-12-05熊国勇

熊国勇

(南昌师范学院生物系/南昌市湿地生物资源保护与利用重点实验室,江西南昌 330032)

鄱阳湖位于江西省北部,是我国第一大淡水湖,它纳赣江、抚河、信江、饶河、修水五河来水,调蓄后经湖口汇入长江,是一个吞吐型的季节性过水湖泊,湖区湿地面积为 2 698 km2,约占全湖正常水位总面积的82%[1]。鄱阳湖具有相当复杂的淡水生物群落,鱼类资源丰富。鄱阳湖区当地老百姓根据鄱阳湖夏涨秋落的规律,在湖底低洼处堑壕沟、围矮堤,以便在当年10月至翌年3月退水的枯水期这些壕沟和矮堤围成依然蓄水的蝶形内湖,这样能截留更多的水和水产品(主要是鱼虾),这种渔业型式也称“堑秋湖”模式[2]。此方式对水位变化的依赖性很强,与鄱阳湖规律性的水位变化相顺应。这种捕鱼方式对鄱阳湖鱼类资源和生态具有一定的负面影响,尤其是会影响江湖洄游性鱼类的繁殖[3-4],也一度被认为是鄱阳湖渔业资源衰竭和鱼类个体小型化的原因之一[5]。

鱼类是湿地生态系统的重要组成部分,其以湿地水生无脊椎动物、藻类、水草或其他鱼类为食[6-8],并为湿地水鸟等动物提供食物[9],是湿地生态系统重要的标志物种之一[10-11]。为深入了解鄱阳湖湿地这些内湖鱼类物种资源特征,选取江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区境内内湖为样点进行调查,对其物种多样性及性状进行采集,分析样品渔获物的经济收益,为鄱阳湖湿地渔业资源管理、保护及其经济可持续发展提供第一手基础研究资料,目前尚未见对南矶湿地内湖鱼类研究的研究报道。

1 材料与方法

1.1 样点概况

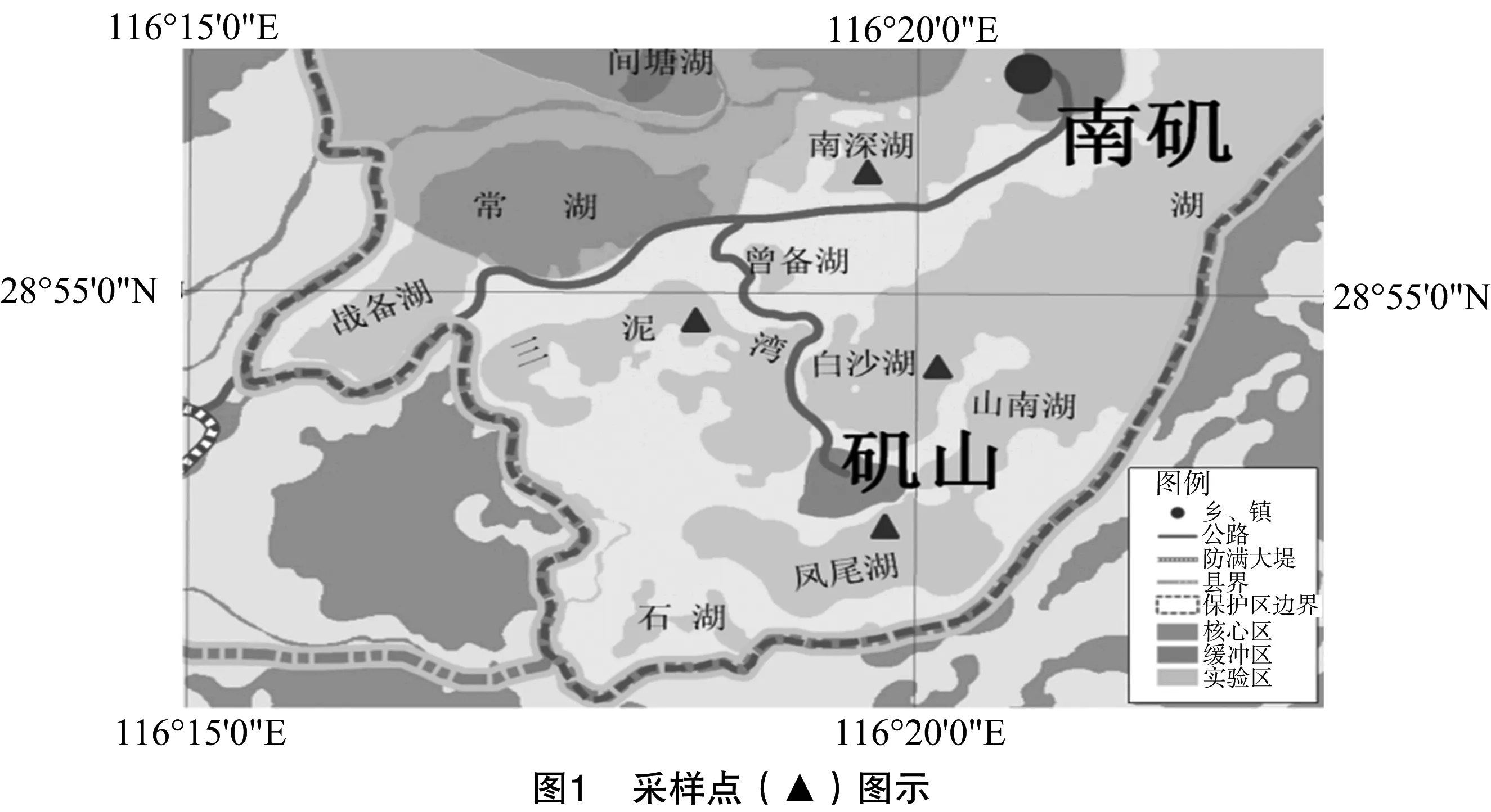

江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区(地理区间为116°10′24″~116°23′50″E、28°52′21″~29°06′46″N,以下简称“南矶湿地”)成立于2008年,是长江中下游流域内一个年轻的国家级湿地自然保护区,也是鄱阳湖区面积最大的国家级自然保护区,保护区总面积为3.3万hm2[1,12]。据调查[1],南矶湿地保护区境内共有20多个蝶形“堑秋湖”内湖,主要集中在保护区南部南矶乡境内,是周边渔民主要的渔业生产地理单位,也是鄱阳湖区湿地典型的内湖,其鱼类种群资源状况有一定的代表性。

1.2 样品采集

采用野外实地调研和实验室研究与分析相结合的方法。野外实地调研于2016年12月至2017年1月期间到南矶湿地试验区境内的典型内湖(样点见图1,三角位样点位置)调查取样。调查期内每个样点通过采集渔民湖区拖网捕捞、放水作业等渔业形式的渔获物随机采集3次样品,初步处理后带回实验室进行深入研究。所有样品整体鉴定,并进行数量、体长、体质量等可量可数性状的基础数据采集,数据精确至小数点后2位。

1.3 样品分类鉴定及属性判定

鱼类的分类鉴定,中文名和学名的确定是依据最新的鱼类分类学资料,主要参考《中国经济动物志——淡水鱼类》[12]、《中国动物志——硬骨鱼纲 鲤形目》[13-14]、《中国动物志——硬骨鱼纲 鲇形目》[15]、《中国动物志——硬骨鱼纲 鲱形目》[16]、《中国动物志——硬骨鱼纲 鲈形目》[17]。鱼类地理区系及生态类型的确定主要参考相关文献中划分[18-19]。

1.4 鱼类物种多样性分析

以鱼种的个体数占鱼类群聚的10%以上者定为优势种[20]。鱼类的物种多样性评估主要采用Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数和Simpson优势度指数,多样性指数参考相关文献[21]按以下公式计算:Shannon-Wiener多样性指数(diversity index,简称H′):H′=-∑(PilnPi);Pielou均匀度指数(evenness index,简称J′),J′=H′/lnS;Simpson优势度指数(dominance index,简称D),D=1-∑(Pi)2。

式中:S表示物种数;物种相对丰度Pi=ni/N,ni为种i的个体数,N为样本的总个体。

1.5 鱼类样品收益分析

调查当地渔民渔获物交易行情,掌握其间各种类鱼的平均市场价格(元/kg),基于此对采集的不同类型鱼类样品进行当时交易市场价格下收益组成,了解鄱阳湖内湖渔业经济的现状。

2 结果与分析

2.1 样品组成及分析

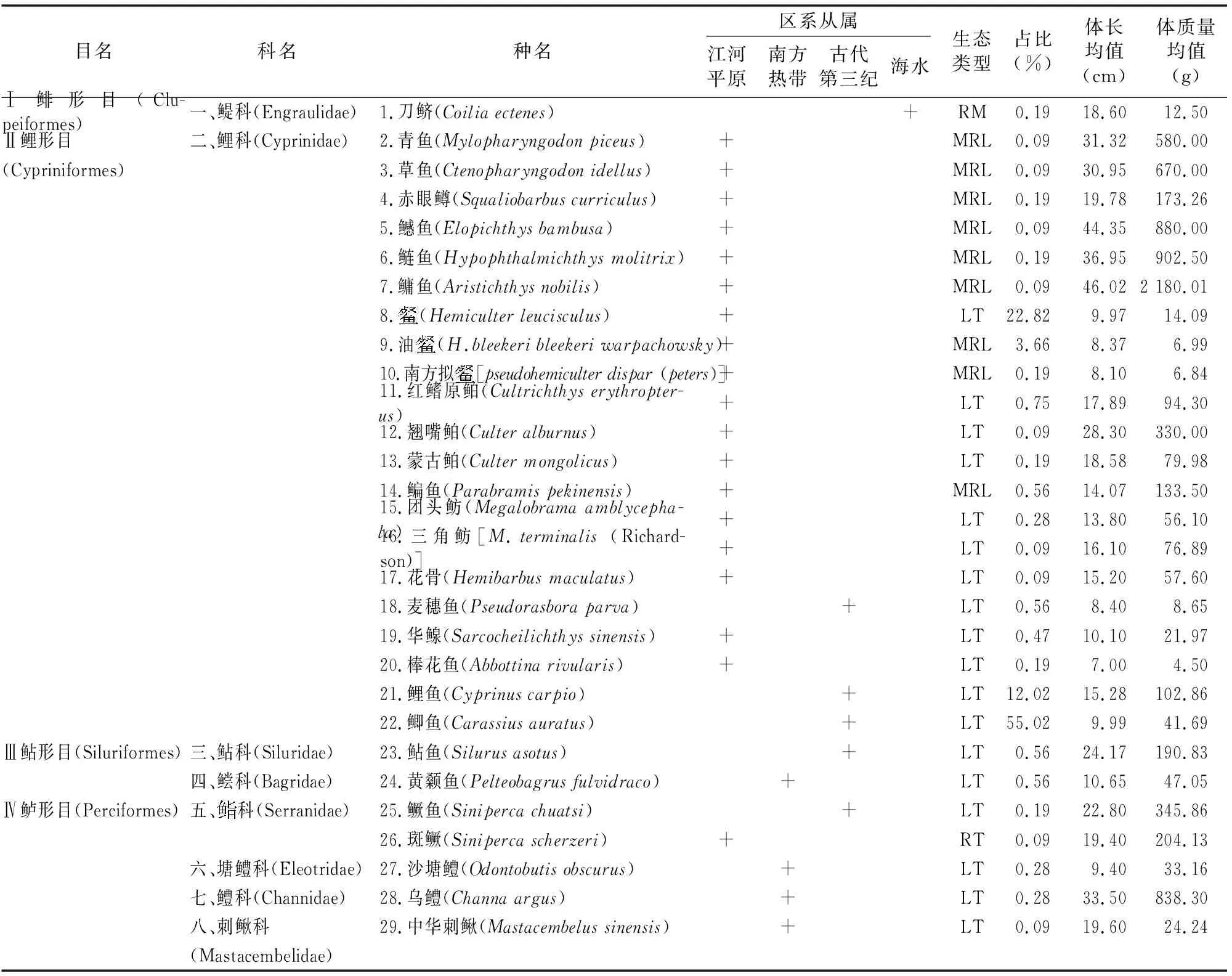

本次调查采集的鱼类样品隶属于4目8科29种(表1),占鄱阳湖区现有鱼类物种数记录的21.64%[22],累计个体 1 065尾,质量为40 025.25 g。其中,鲤科鱼类物种最多,总计21种,占鱼类物种总数的72.4%;科、鲇科、鲿科、塘鳢科、鳢科、刺鳅科鱼类各1种,各占3.4%;科鱼类2种,占6.9%。

2.2 地理区系属性分析

经查询和分析,本次样品鱼类所属地理区系大致由如下4个复合体组成。

2.2.2 南方热带区系复合体 该区系是在第三纪始从印度平原迁移到我国来的。样品鱼中属该复合体鱼类4种,有黄颡鱼、沙塘鳢、乌鳢和中华刺鳅,占总数的13.8%。这类鱼大多不善游泳,因水中氧气不足,故许多种类形成了辅助呼吸器官。有些种类生有鳍棘如黄颡鱼,防止其他凶猛动物侵袭。

2.2.3 古代第三纪区系复合体 采集记录到古代第三纪区复合体物种数为5种,都是一些常见种,分别为麦穗鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲇鱼和鳜鱼,约占总数的17.2%。

2.2.4 海水区系复合体 海水区系复合体主要为一些洄游性鱼类,也有少量海水鱼类。本次采集到1种刀鲚,约占总数的3.4%。

2.3 生态类型属性分析

根据鱼类生活史各个阶段洄游和栖息习性的水域环境条件的差异,样品鱼类所属生态类型大致可分为如下4种类型。

2.3.3 河海洄游性鱼类 在江河或湖泊中繁殖,到海洋中成长,或者在海洋中繁殖,到江湖中成长,这类鱼是有规律性地在河与海之间进行洄游活动。此次记录到此类型的鱼类只有刀鲚1种,占总数的3.5%。

2.3.4 山溪(河流)性鱼类 山溪(河流)性鱼类栖息于溪流中,只采集到的斑鳜这1种属于这个类型,占总数的3.5%。

2.4 鱼类物种多样性

2.5 样品鱼的经济收益

调查统计显示(图2、图3),此次样品渔获物中收益贡献比重最高的是鲫鱼,高达29.53%,其次是鲤鱼,收益比重为18.12%;乌鳢的收益比重13.52%;湖区传统经济鱼类“四大家鱼”的全部收益贡献为11.14%;鳜属(鳜鱼和斑鳜)的市场价格最高,达60元/kg,收益比重为9.63%;其他经济鱼类如鳊鲂类、黄颡鱼收益比重分别为1.55%、1.26%。

表1 调查区域样品鱼类名录及属性

注:生态类型中LT表示湖泊定居型;MRL表示江湖(河)洄游性;RM表示河海洄游性;RT表示山溪(河流)性。

表2 样品鱼类物种多样性指数值

表3 Shannon-Wiener多样性指数等级评价标准[23]

3 结论与讨论

3.1 湿地内湖鱼类资源现状

3.2 内湖渔业模式对鱼类资源的影响

总体来看,鱼类个体规格小型化、低值化现象严重。从样品数据来看,个体各鱼类物种的平均体长范围为7.00~44.35 cm,总样品平均体质量仅为37.58 g。主要的经济鱼类的小型化现象也明显,比如鲤鱼平均体长和体质量分别只有15.28 cm和102.86 g;鲫鱼则更小,平均体长和体质量分别只有9.99 cm和41.69 g;其他如红鳍原鲌的平均体长只有 17.89 cm,平均体质量只有94.3 g。究其原因,与鄱阳湖内湖的“堑秋湖”渔业模式有很大关系。调查中也发现,湖区渔民、各内湖经营者为了获取最大利益,每年在枯水季节内湖持续放水,涸泽而渔,在其他水域也是高密度渔网滥捕,渔获物无论大小多少全部被内湖承包者或渔民收获。各类小型低龄渔获物也是作为保证其经济利益(收益贡献率2.77%)的商品被低价(6元/kg,甚至更低)卖到加工或者特种动物养殖企业。长期的滥捕酷渔必然导致鄱阳湖内湖鱼类种群个体规格衰退,进而导致低值化,最终影响着渔业经济的可持续发展。

3.3 保护湿地鱼类资源的措施

笔者认为,南矶湿地作为鄱阳湖流域重要鸟类保护为主的保护区域,同时也是重要的渔业湿地,鱼类也是重要的湿地物种,须要在鸟类保护的同时一并考量。南矶湿地保护区曾经创造性地开展“点鸟奖湖”措施[26-28],为抑制掠夺式渔业捕捞方式与冬季候鸟保护找到了共赢的新路子,效果显著,在相应的资金支持的情况下值得推广和坚持。与此同时加强湿地内湖鱼类生态、繁殖等多方位的基础研究,为科学地开展湿地内湖鱼类资源的保护积累第一手研究依据。

此外,基于目前鄱阳湖湿地内湖渔业发展与湿地物种保护持久矛盾的现实,在整个鄱阳湖区禁渔期的保护基础上开辟湿地鱼类生境保护区域、在非禁渔期限定捕捞规格、实施内湖渔业补贴等措施都值得尝试。