工匠双手下的古典之路

2018-12-04陶短房

陶短房

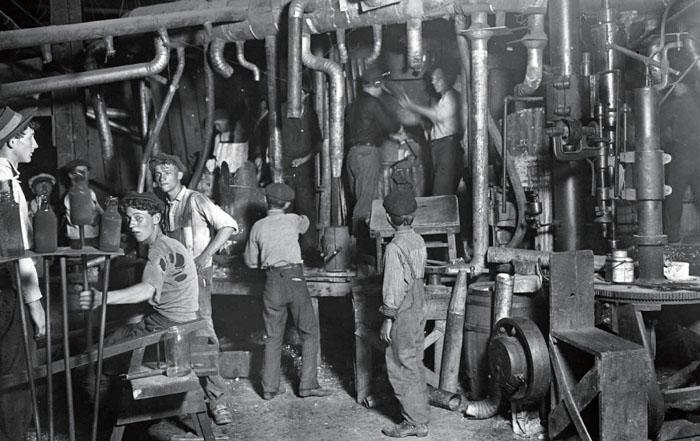

工匠曾经是地中海文化中最进取、最开放、最富生命力和想象力的一部分,正是他们的开放、包容、革新和进取,欧洲甚至整个“新旧世界”,才得以摆脱黑暗的中世纪,进入到大航海時代、工业化时代,以至今天的后工业化时代。

大约十多年前,笔者随一个中国大型建筑公司在地中海南岸与意大利一海之隔的北非国家阿尔及利亚工作。有一日闲暇无事,便和几位同事去阿尔及尔街上闲逛,见一间意大利人开设的皮鞋店正开门延客,信步踱入,见里面的意大利皮鞋都不错,好几位同事便各买了一双。同事中有一位任职厨师的俞师傅,因收入比大家都低得多,不舍得花那么多钱,便试着还了还价,那意大利人神色不变,指着店堂角落里一双鞋“那双吧,那双只要一半价钱”,厨师喜滋滋买回,没几天就穿烂了,找翻译一看,居然是温州鞋(俞师傅自己就是温州平阳人),怒而去寻那意大利人晦气,对方莞尔一笑——“你要便宜鞋我说这双便宜啊,我说了它是我们意大利造的么?”

后来自己有机会去意大利公干,才发现这间开在异国他乡的意大利鞋店只是“大路货”——意大利鞋固然是意大利鞋,但意大利人敝帚自珍的“意大利皮鞋”,只能是前电后厂“鞋作坊”里现做的。

从一双意大利皮鞋谈起

那次我们去的是中部名城佛罗伦萨,一位在当地“泡”了十几年,小学到大学都在意大利读书的北京姑娘在公干之余带我们去附近一个小镇,去领略当地皮鞋工匠的手艺。一条古色古香却充满人间烟火气息的石子小街边,一并排开着好几间皮鞋作坊,敞开的门并不大,不用进门就能看见五花八门的老式制鞋工具,和大大小小的鞋楦。进得门去,谈好价钱,商妥大致样式、颜色,选一块好皮子,然后师傅会扔给你一双旧拖鞋让你换上,然后给你现量脚型,量毕,告诉你“愿意在这等也行,去随便逛逛也可以,要等三个小时”,买鞋的同伴选择坐等,我和北京姑娘则到处闲逛了一番,还给同伴带了午饭。当天傍晚这位同伴便穿上了照他说法“还热乎”的新皮鞋,除了切割皮具外一切工序几乎是纯手工的——不过那位戴着黑边眼镜的老师傅实际上花了5个小时都不止,北京姑娘说“意大利师傅时间观念不太强,我们一般都翻倍理解,所以能不坐等就不坐等”。

那条小街两边有很多各式各样的手工作坊:玻璃、缂丝、铜器……北京姑娘在一个皮匠作坊订了个纯手工的零钱包,和师傅比比画画地讨论样式和材质,最后索性用纸笔画起来,因为工艺比较复杂,加上姑娘中意的那种皮当天作坊里没有,最后两人约定“第二天中午后一手交钱一手交货”。北京姑娘介绍,老一点的手工作坊一般不会主动问预订的客人要定金,但客人大多数都会主动给。

皮鞋也好,零钱包也罢,都不是所谓“无牌地摊货”,而是被巧妙嵌入了“店招”——店主的花式签名(据说也有的作坊会设计专门的商标)。熟悉意大利手工业的朋友说,如今蜚声世界的许多意大利奢侈品品牌,当初也都是这样的作坊店招,“只是做大了而已”。

这位朋友介绍,意大利的东北部和中部,是这类作坊和小手工业最发达、最繁盛的地区,当地社会学家称作“第三意大利”——“第一意大利”是指意大利东北部以米兰-都灵-热那亚“铁三角”为核心的工业区,这里经济发达,大工业、大商业居垄断地位;“第二意大利”则是“深南方”,那里自然条件较差,政府补贴和政策倾斜多,可以“吃皇粮”旱涝保收,而“第三意大利”则只能靠工匠们的一双双手自给自足。

意大利是机器时代以来首个正式立法保护手工业(第一部相关法律是1922年通过的)的欧美国家,政府商业部下还特别设立了“小手工业中央委员会”,这在当代工业化国家中可谓绝无仅有,2010年曾有一份官方统计显示,意大利境内的“活企业”中99.9%为中小企业和小作坊,它们提供了81.9%的就业岗位,贡献了逾80%的GDP。

对于米兰、热那亚那些昔日不过与自己为伍、如今却“飞黄腾达”的大品牌,大多数在作坊里不紧不慢干活的师傅看得很淡然,一位吹玻璃的师傅就表示,“品牌大了就不能每件都亲手去做”,这并不合他的口味。那位买皮鞋的朋友在等鞋的过程中发现,店里每双鞋都不一样——事实上那位老师傅说“我还从来没做过两双完全一样的鞋”,而品牌一旦做大,这就是绝对不可能的事了。因此,许多“老派”意大利人仍然喜欢买这种“前店后场”手工作坊制作的日用品,而对外国人趋之若鹜的“大名牌”意兴阑珊,因为“那些是大批量化的东西,没有个性”。

个性可不是粗制滥造,意大利匠人有句口头禅“用料和设计都在其次,手艺和做工才是命根子”,手工作坊的“品牌”既没有广告促销,也缺乏“规模效应”,全靠工匠们自己创造的口碑打天下,正因如此,他们才会把“手艺”、“做工”看得如此之重且敝帚自珍——因为除去这两样,在大工业时代他们就只剩下劣势了。

“不可复制”的东西意味着价格昂贵,以皮鞋而论,作坊里做的“小众鞋”比文章开头提到的“工厂鞋”又要贵出一大截,且作坊师傅和那位鞋店老板一样,都对讨价还价很抵触。

“不可复制”的另一个潜台词,就是“慢工出细活”——不仅做活慢,而且出师也慢,在佛罗伦萨郊区那条小街两侧的手工作坊里,年轻人甚至中年人很少,大多数慢悠悠做活的师傅都是老先生、老太太,和他们聊天,他们不无惆怅地表示,“孩子们没耐心学手艺”,很多都去大公司工作了。

意大利手工业和小企业协会(CGIAdi Mestre)曾经发布一份统计结果,指出自2008年金融危机爆发后,短短5年间加拿大共有13.4万间小作坊倒闭,15%的手工业产能丧失。这不仅让人担心,古老的“手艺”,能否在后工业化时代持久保持旺盛的生命力。

“传统手工艺日”

不仅意大利,整个欧洲都在担心传统手工业和手工艺的流失,自2011年以来,每年4月春暖花开之际,法国国立工艺学院(LInstitut National des Métiers dArt)就会和商业机构合作,在欧洲多个国家和城市举办旨在弘扬艺术手工业传统的“欧洲传统手工艺日”(JEMA)。

这项活动最初仅在巴黎一地举办,但很快扩展到法国、瑞士、英国和意大利四国的许多城市和村镇。在法国,国立工艺学院先后和法国国家工艺局(INMA)、巴黎装饰艺术博物馆(Musée des Arts Décoratifs)等合作办展,旨在推广、介绍杰出工匠大师的“手艺”(geste);在英国,主办方和英国奢侈品协会(Walpole)合作,在伦敦和各地重点推介现代创意手工业和“杰出的精品制造者”,结合英国蓬勃发展的当代创意产业,力图将古老的“工匠精神”和崭新的“创意气质”有机结合起来,赋予传统手工艺以新生命;在“欧洲手工艺之都”意大利,主办方和著名的科洛尼艺术手工艺基金会(Fondazione Cologni dei Mestieri dArte),通过挖掘手工艺的“艺术传承”和历史遗产,通过将古老手工艺产业和当代时尚产业的有机结合,力图发起一场在设计、艺术和艺术手工艺间以时代为主题的全新对话,以展示这些技艺与当代创作的完美融合;在“手工业作坊生存氛围最好”的当代国家瑞士,主办方和各州、各城市地方政府、机构广泛合作,在瑞士各地精选了许多行业各异、特色鲜明,有突出代表性的作坊、工坊,组织本国和来自世界各地的游客亲临参观、體验传统手工艺的全过程,他们还在大城市举办“艺术工匠示范会”,组织“藏在深山人未识”的手工艺大师到示范会上公开对大众展示绝艺,让更多人领略到传统手工艺的魅力。

事实上在上世纪80年代,欧洲传统手工业作坊的生计曾饱受日美“批量精制”的工业化产品冲击,纯手工、纯机械的瑞士钟表、钢笔在日本石英表、自动表和机制笔的冲击下摇摇欲坠,“一货一款”的法国、意大利纺织品、奢侈品也受到“批量加广告”保驾护航的美国品牌“狂轰滥炸”;本世纪初,中国作为“制造业大国”异军突起,令欧洲人胆战心惊的“复单”(根据样品制造足以乱真的大量仿制品)和遍地开花+超低价格的攻势,让德国和荷兰的高档纺织品、意大利和西班牙的皮鞋作坊等疲于奔命,迫使各国加强了对各自手工艺产业的扶持和援助。

这些扶持和援助的方法包括强化人才培养和传承体系(如瑞士政府和行会机构出资扶持7所钟表职业学校,令瑞士机械钟表的工艺传承不至断绝),税收和财政倾斜(如意大利拉齐奥大区对本地手工艺作坊制品减免一半增值税,威尼斯大区对手工艺作坊出品的传统玻璃制品全免增值税),设立荣誉制度(如法国在1994年设立了“法国手工艺大师”Maitres d'Art,表彰有绝艺的手工艺术工匠,使之“品牌增值”,这项荣誉弥足珍贵,截止2017年全法国一共仅授予107人这一头衔,且其中仅78人仍在继续创作),“筑巢引凤”(如法国巴黎等城市设立开放式的“手工艺术家工作室”,给予各种优厚条件,开放供符合条件的工艺大师申请入驻,英国则在伦敦等地利用旧工厂、码头、仓库等闲置设施,改造了供手工艺作坊集中使用的“创意中心”,等等)。

但并非所有工匠和“围观者”都完全赞成这些举措,一些人指出,这类举措“似是而非”,受益者往往是“最容易变现”而非“最有价值”和“最需要扶助”的手工艺作坊、产业、创意和工匠,比如最原汁原味的传统工坊大多栖身小城镇和山区,但绝大多数扶助和造势都围绕着中心城市和旅游点。有人指出,由于一些大的奢侈品牌介入,很多实际上并非传统手工艺、工坊的品牌、产品和产业李代桃僵,攘夺了本应属于“真正工匠”的资源和财富——比如影响最大的“欧洲传统手工艺日”就一直由江诗丹顿(Vacheron Constantin)参与主办,有行家指出,它们“几乎每年都会偷换概念,将一些本公司旗下的奢侈品以‘手工艺的名义推出——但实际上那些都是大工业、大制作的产品”。

不过更多人对这种扶持乐见其成。有人以英国伦敦为例指出,若非这种“偷换概念”,濒死的英国手工艺,又如何能搭上当代创意产业的快车,在21世纪的今天奇迹般凤凰涅槃?

not made in China?

不止一位朋友在欧洲城市老街区旅行时,曾在商店或作坊橱窗上看到“Everything you see inside here is not made in China(本店所有商品都不是产自中国)”的招贴,这些朋友有的是在荷兰、有的是在意大利,甚至还有在斯洛伐克和立陶宛看到这样招贴的,而意大利和西班牙的一些皮鞋工匠,甚至还曾有过更激烈的针对中国产品举措。

这是一种真正的恐惧:欧洲工匠们可以顶住美、日品牌的轮番轰炸,却在中国产品铺天盖地的“兜底倾销”中难以招架。

他们并非没有想办法:通过官方和商会渠道施压,力图用关税来抵御中国产品的低价倾销;通过行会和地方准入,甚至煽动民粹,试图将中国产品“物理隔绝”。

这些方法有效,但效果有限:年复一年,中国产品并未在市场上减少,而价格更低、当然质量也多半更差一些的东南亚甚至非洲产品也纷至沓来。

一些欧洲工匠怨气十足地指责“中国人偷了我们的工艺和文化”,让他们没有饭吃。

这或许是事实——但这只是事实的一半:欧洲的工艺和文化,就没有从中国“偷”的么?

欧洲最著名的三大古法陶瓷工坊集中地——法国利莫日、德国梅森、意大利艾斯特,其视作“不传之秘”的陶瓷工艺法门,都分别是在不同年代,从中国直接窃取而来,其中不乏当时的王公贵族直接授意剽窃,动机则是嫌直接从中国订制的陶瓷器太贵,希望“可以便宜一些”。

不仅中国,不少今天被视作欧洲“工匠精髓”的传统手工艺产品、工艺,也是“拿来主义”的产物:法国马赛和波黑萨拉热窝叮当作响的制铜手艺,其实源自东地中海的中亚;南欧西班牙等地的马赛克工艺来自北非的突尼斯;南法国和意大利南部引为自豪的玻璃手工艺品,最早却是波斯和小亚细亚的“独门绝技”——谁又偷了谁呢?

一条丝绸之路绵亘万里,贯穿东西各古代文明,某种程度上这条文化之路,也同样是各国“工匠精神”和“手工绝艺”取长补短、相互交融之路。

如今一东一西的古老文明国度,也都在不约而同地感喟“工匠时代的没落”,担心传统“手艺”的流失。

“偷”当然不是光彩的行为,但普罗米修斯偷来的火种,却曾照亮过古希腊的天际。

一味“严防死守”、敝帚自珍,只能延缓、却很难杜绝传统“手艺”的逝去,或许,在新的“丝绸之路”纽带引导下,积极主动地相互交融,不同文明所拥有的古老“手艺”和“工匠元素”,才能殊途同归地发扬光大,传承不绝?