鄂尔多斯盆地砂质辫状河夹层特征

——以苏东27-36密井网区为例

2018-12-04卢志远马世忠何宇牛东亮王龙李建伟

卢志远,马世忠,何宇,牛东亮,王龙,李建伟

(1.东北石油大学地球科学学院,黑龙江 大庆 163318;2.中国石油吉林油田分公司勘探开发研究院,吉林 松原 138000;3.中国石油长庆油田分公司苏里格气田研究中心,陕西 西安 710018;4.中国石油大庆油田有限责任公司天然气分公司,黑龙江 大庆 163318)

0 引言

地下单砂体是油气储集和渗流的基本单元,单砂体内部非均质性是控制注入剂驱油、剩余油形成与分布的关键地质因素,也是油气田开发地质研究的核心内容之一.单砂体内部储层建筑结构分析是对单砂体三维非均质性认识的重要手段,不但可以从单砂体成因及沉积微过程角度揭示单砂体内部各级界面与结构,而且能详尽、客观地揭示单砂体内部不渗透薄夹层及物性的空间分布[1].苏里格东区二叠系下石盒子组盒8下亚段属于辫状河-三角洲沉积[2-6],储层非均质性较强.为了充分认识地下储层、构造和天然气分布规律,需要建立精细的地层格架,研究不同微相的储层构型模式、单砂体规模、有效砂体叠合模式,以及侧向连续性、主力小层层间和层内隔夹层的分布规律.而夹层研究是储层构型研究的主要内容之一.

尽管不同学者从多方面对苏里格地区储层进行过研究[7-9],但缺乏对辫状河储层内部夹层的精细描述.随着苏里格气田整体勘探开发的不断推进,基于储层构型理论的砂体内部精细解剖逐渐成为增储上产的关键技术需求.夹层是储层非均质性的重要成因,夹层描述与预测是剩余油气研究的重要技术手段之一[10-11].密井网为研究储层构型提供了充分的资料基础,也是充分认识物源、刻画单砂体规模及确定微相平面组合关系的可靠保证.本次研究以苏东27-36密井网区盒8下亚段为例,在充分认识沉积环境背景前提下,以辫状河构型理论为指导划分夹层类型,在分析夹层建筑结构基础上刻画夹层特征,为气田合理开发提供参考.

1 区域地质特征

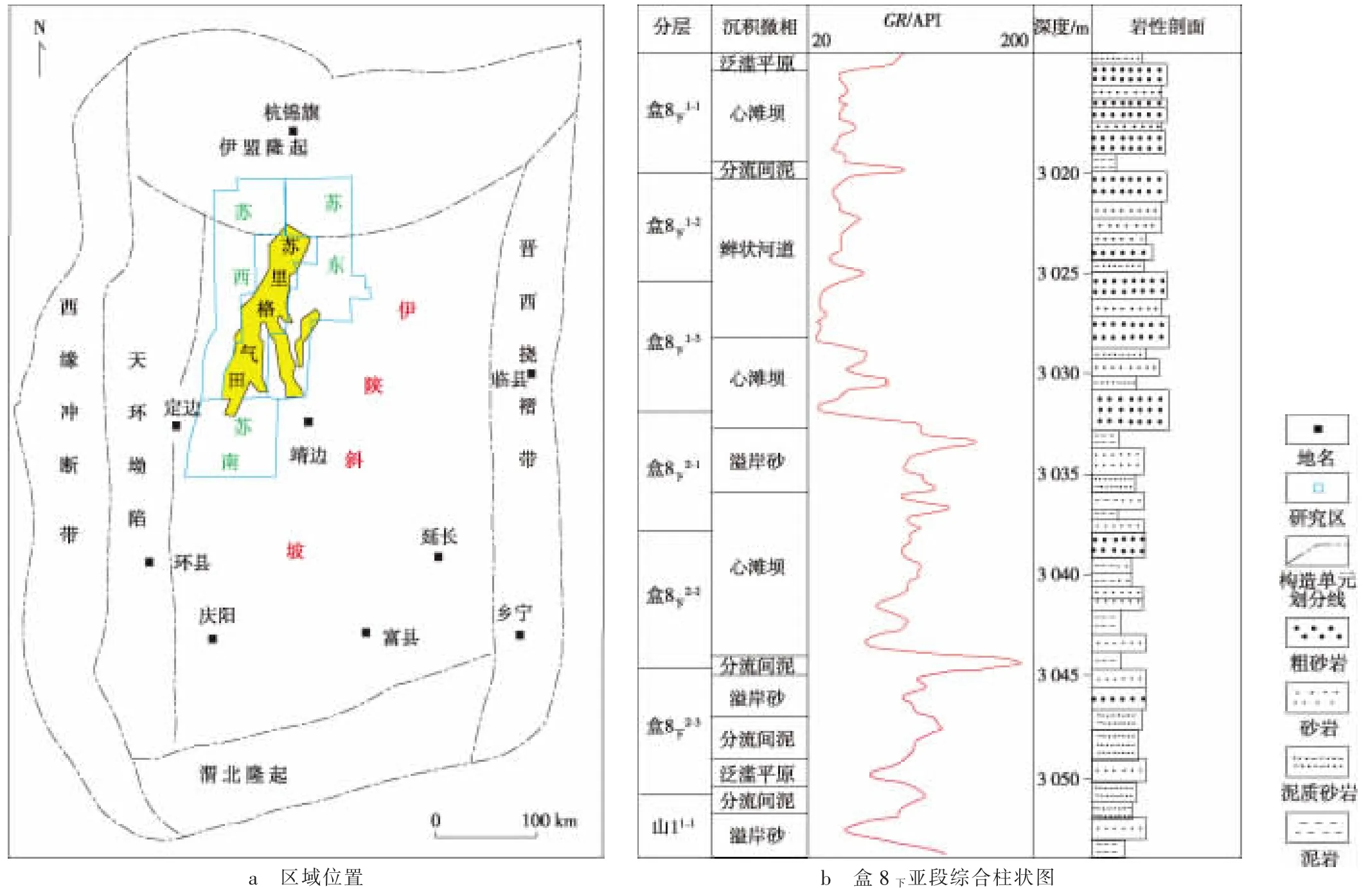

苏里格地区位于鄂尔多斯盆地西北部,区域构造隶属于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡中北部,勘探面积约4X 104km2,地势相对平坦,整体为一西倾的大型平缓斜坡,断层不发育,平均坡降4~7 m/km(见图1).

图1 苏里格区域位置及盒8下亚段综合柱状图

苏里格气田东区上古生界自下而上发育石炭系本溪组,二叠系太原组、山西组、下石盒子组、上石盒子组和石千峰组;主力含气层段为盒8段、山1段,沉积背景是河流沉积体系.砂体较发育,河道内部结构复杂,隔夹层发育,储层非均质强,气藏具典型的低丰度、低渗透、低压特点[4,12].盒8段岩性以岩屑石英砂岩和岩屑砂岩为主,少见石英砂岩.砂岩颗粒粗,颗粒分选多表现为中等,磨圆度以次棱角状为主,胶结类型以孔隙式为主.盒8段孔隙度为5.02%~16.50%,平均值为9.24%,渗透率为0.08X10-3~27.65X10-3μm2,平均值为0.65X10-3μm2,储层物性较差[13-14].

2 砂质辫状河特征

2.1 沉积特征

沉积特征分析是研究储层构型的基础,沉积环境是决定储层夹层分布形态的主要因素之一.通过岩心观察,根据岩石类型、沉积构造、沉积旋回以及测井响应等特征,对取心井岩心进行精细研究(见图2).盒8下亚段岩性以粗砂岩为主,砾石含量高,灰色、灰黑色为主,岩性整体较疏松;泥岩中可见植物茎叶、云母和炭屑.溢岸细粒沉积以细砂岩、粉砂岩、含泥细砂岩、泥岩等为主.该亚段总体反映了坡降大、水浅流急、水量变化大、沉积物粗、砾砂含量高、载荷量大、河床极其发育的三角洲平原辫状河道沉积特征.

图2 苏东27-36密井网区岩心主要沉积相标志

盒8下亚段沉积时期,气候干旱,季节性降雨使得河流流量变化大,低可容纳条件(即可容纳空间增长速率A低于沉积物供给速率S,A/S<1)下,河道快速迁移,砂体侧向加积,切叠作用明显.决口扇和泛滥平原发育,决口扇和泛滥平原细粒沉积使得河道砂体连通性变差[15],保存下的细粒沉积在垂向上和侧向上形成夹层.侧积薄夹层虽在油田开发初、中期作用不明显,但开发后期、高含水期对非均质性、注入剂驱油的影响逐渐显现,且其作用或不亚于渗透率宏观分布的影响[1].

2.2 储层构型特征

储层构型亦称储层建筑结构,指不同级次储层构成单元的形态、规模、方向及其叠置关系.储层构型分析对于深化认识储层地质和砂体内部结构有着重要的理论及现实意义[16].辫状河沉积不仅包括宏观上的不同期次、不同级次的广泛叠加,且在其内部,夹层的存在使得辫状河砂体"连而不通""通而不畅",即砂体广泛分布,储层非均质性强.

Mail[17]在1985年提出的河流相沉积界面级别分析方法为后来的大多数学者所接受.Mail将河流相看成一个整体,从河谷沉积顶底界面开始,将其划分为6级,构型单元从大到小,界面也随之减小,直到最小的纹层间沉积界面(见图3).将研究区河谷顶底界面划为最高级——6级,底部冲刷作用明显,起伏较大,可见浅灰色、灰色中粗砂岩及暗色砾岩;将河谷内单一期次河道砂体顶底面划为5级,也可见冲刷作用形成的界面,暗色砾石,磨圆度相对较好;将心滩坝顶底界面划为4级,3级主要是心滩坝内部增生体之间的界面,而2级、1级界面相当于纹层组间、纹层间的层级界面.2,3,4级界面是辫状河砂体非均质性的主要成因,也是本次夹层研究的主要内容.

图3 分流辫状河道带内部构型模式、夹层分布模式

3 辫状河河道砂体夹层类型及分布

研究区辫状河河道砂岩具有纵向上厚度大、砂层相互叠置,横向交错连片发育的特点[15,18].取心井能详实、直观、系统地揭示单砂体垂向上岩性、结构、构造序列及层面特征[19],是研究单砂体内部建筑结构的主要资料之一.结合密井网、岩心可以较真实地刻画单砂体内部建筑结构要素、岩相类型、沉积垂向序列.

3.1 夹层类型

盒8下亚段为辫状河-三角洲沉积,河流是主要的沉积营力.在考虑原划分方案的基础上,结合测井曲线、岩心等资料,利用高分辨率层序地层学理论技术方法,将盒8下亚段细分为6个沉积时间单元,分别为盒8下1-1、盒 8下1-2、盒 8下1-3、盒 8下2-1、盒 8下2-2、盒 8下2-3,垂向上达单砂体级别.在精细划分的基础上,研究砂体内部夹层特征.由于沉积成岩等地质作用的不同,导致夹层的类型、形态等特征存在差异.夹层是砂岩内所分布的相对非渗透层,其面积小于流动单元面积的1/2,厚度变化小,从几厘米到几十厘米,延伸较小,分布不稳定[20].

不同的研究者在研究某一特定地区时,对夹层的分类会有差别[21].沉积方式的差异会导致沉积砂体的形态、结构不同,进而使得砂体内部夹层成因各异.根据工区取心井观察结果和夹层岩性、物性等不同特征,依据砂质辫状河沉积特征的差异,在合理划分单砂体的基础上,将夹层分为河道间薄夹层、心滩坝内夹层、心滩坝间夹层及河道底部滞留沉积等4类(见表1).

表1 夹层主要类型及成因

3.1.1 河道间薄夹层

该类夹层主要是高水位时期洪水冲出堤岸形成的泛滥平原和溢岸砂沉积,沉积物粒度较细,以泥质、粉砂质泥岩为主,岩心观察可见波状层理.后期虽然会经历河道频繁改道的破坏,但保留下的细粒沉积依然会形成砂体间的夹层.此类夹层对应于Mail的2级界面.

3.1.2 心滩坝内夹层

该类夹层主要指落淤泥质夹层,发育于心滩坝内部,是成层发育的泥质或粉砂质沉积,也是研究区主要的夹层类型之一,对应于Mail的3级界面.该类夹层主要形成于洪峰波动过程中,是憩水期悬浮物质落淤加积的产物,泥质含量高,孔隙度、渗透率较低,物性较差.测井曲线特征为:伽马曲线表现为高值,自然电位靠近基线,微电极曲线幅度明显下降,微电位曲线和微梯度曲线幅度差几乎为0.

3.1.3 心滩坝间夹层

该类夹层主要形成于心滩坝背水流一侧.洪水过后,水流较缓,当心滩坝出露于水面时,其上部高于水面,背水面的区域水体环境较平静,一些粉砂质、泥质的细粒物质在此沉积,能保存下来的便会形成夹层.该类夹层主要对应于Mail的4级界面.

3.1.4 河道底部滞留沉积

河道在频繁改道过程中,如果河道底部滞留沉积物没有被冲刷,在后期保留下来,经过埋藏压实,流体胶结,孔渗下降,就会在砂体内部形成以粗粒物为主的夹层.此类夹层一般为物性夹层,主要对应于Mail的5级构型界面,相对较少.

3.2 夹层分布

宏观上分析夹层特征是整体认识研究区沉积环境、储层非均质性的重要手段,还可为后期加密井部署提供参考.为定量描述盒8下亚段的6个沉积时间单元层内夹层分布情况,引入夹层厚度、夹层密度、夹层频率等参数.夹层密度定义为夹层总厚度占所统计砂岩(包括夹层)总厚度的比例;夹层频率定义为单位厚度砂岩的夹层数.

数据对比发现:盒8下1-1时间单元夹层平均厚度为1.18 m,频率和密度平均值在6个沉积时间单元中较高;盒8下2-3时间单元夹层平均厚度为1.29 m,夹层频率平均值为0.19层/m,密度平均值为0.22;其他沉积时间单元夹层平均厚度、频率、密度大致介于这两者之间.就夹层对于储层非均质性的影响而言,盒8下1-1时间单元非均质性相较于其他沉积时间单元更强,物性差;盒8下2-3时间单元夹层厚度大,但非均质性较低;另外4个沉积时间单元非均质性中等(见表2).

表2 夹层主要特征参数

夹层分布特征(见图4、图5)表明,研究区南部夹层分布范围较北部、东部大,西部夹层呈零散分布.针对这一特征,后期开发中需作出相应的调整部署.

图4 研究区不同时间单元夹层平面分布

从沉积环境来看,研究区山1亚段末期由水退向水进转变,这一时间段,也是曲流河向辫状河转换的时期.进入盒8下亚段,辫状河开始发育,河流能量最大,洪水多次发育,北部物源供给充分,多次泛滥的河水携带细粒物质,在间洪期河水动力减弱时缓慢沉积下来,形成砂体内部夹层.随着基准面下降,湖平面进一步上升,河水动力逐渐减弱,可容纳条件由A/S≤1向A/S<1转变,夹层出现的频率增加,密度也有所增大;之后水进、水退交替出现,但湖平面整体上升,到了盒8下亚段末期,湖平面达到了最高点.交替变化的水动力是夹层发育的动力来源,河流自旋回是夹层形成的另一个重要因素,而整体的水进使得盒8下亚段末期细粒沉积物不断增加.

图5 研究区夹层纵向分布特征

4 砂体构型解剖

以密井网条件下砂体解剖(见图5)为基础,通过对岩心、测井等资料分析,认为研究区主要的河道接触关系类型有独立式、接触式、切叠式、多期切叠式.切叠式和多期切叠式较多,河道与心滩坝在横向上的连续变化,形成了空间广泛展布的"叠覆泛连通体"[22].录井资料研究表明,辫状水道砂体含气性明显好于心滩坝,心滩坝下部含气性好于心滩坝上部.这也说明心滩坝砂体的非均质性要强于河道砂体,心滩坝上部非均质性强于心滩坝下部.平面上砂体大面积连片展布,看似连通,实际上,夹层的存在使得砂体在垂向并不连通.储层非均质性是研究区气藏分布的主控因素之一.

5 结论

1)研究区盒8下亚段沉积时期,低可容纳条件下,发育辫状河-三角洲沉积,砂体频繁叠置,发育辫状河、心滩坝、泛滥平原、决口扇等沉积微相,砂体内部保存下来的细粒物质依然会形成以夹层形式存在的渗流屏障.

2)研究区夹层类型有河道间夹层、心滩坝内夹层、心滩坝间夹层和河道底部滞留沉积.心滩坝内夹层对应于Mail的3级界面.夹层平面上主要分布在研究区南部,北部相对较少;垂向上,向上夹层频率和密度有增大的趋势.

3)辫状河砂体大面积连片分布,夹层的存在使得砂体垂向上连通性变差.心滩坝砂体非均质性强于河道砂体,心滩坝上部非均质性强于心滩坝下部.