民国时期四川匪患特征探析

2018-12-04

(四川文理学院 教师教育学院, 四川 达州 635000)

匪患突出是民国时期四川社会一个严重的社会问题,把握匪患特征,有助于全面认识土匪群体的越轨行为及其催生的病态社会现象,有助于把握土匪群体与社会转型的复杂关系。目前学界暂无对民国时期四川土匪特征的考察,因而有必要从民国全时段、四川全区域对土匪特征进行系统考察。

一、四川匪患的时间特征

由于四川的政情比较特殊,故四川土匪的发展变化大致经历了四个时期,即民初的膨胀、“防区制”时的泛滥、川政统一后匪患的相对减弱和解放前夕土匪与敌特的合流四个不同阶段。

(一)民初土匪势力的膨胀(1912~1917)

辛亥革命后,四川在军政府控制下的政权极不稳定,难以形成有效的社会控制体系,大量袍哥被遣散,加之民初四川战事频繁,社会秩序混乱,导致无业游民逐渐增多。辛亥革命后,“附省数百里内,凡平日所谓光棍者,无良莠皆纠夥持械,奔走相属,而不可止”,彭山“县属土匪蜂起”,即在省城兵变的次日〔1〕。但这一时期,各地土匪以零星散匪为主,只在部分地区出现过成百上千的股匪。

1912年,泸县匪风盛炽,匪棚遍及四乡,“股匪有陈大眉毛、郭老外、牟公道、杨黑兽头等”〔2〕。1913年,大足县川军第五师熊克武部“驻县部队皆溃散,匪势复炽”,1914年,潼南匪张缺牙走窜云路场,被警备队打击后,“张败走西山,西山自是为匪巢”。1914年12月,长寿县“有大股匪徒”,“焚毁对城五里之桃花街”①。1915年1月14日,“成都江津宜宾兴文铜梁南溪洪雅长宁巴县乐山峨眉温江内江荣县高县开县简阳”,“均时被滋扰”②。1915年8月,大竹县散兵土匪抢劫,“甚至谋劫场市,图攻县城,人民迁徙一空”〔3〕。1915年,第一师支队长伍德明来大足县清乡,“诛戮巨匪数百名,地方肃清”。1916年,护国军起,“招抚匪徒,改编成军”〔4〕。在大竹县,“民国二三年间,但多劫财,四五年以后匪棚林立”〔3〕。1916年,川西道属“崇宁、温江、郫县、灌县、彭县等处”,“有邪教匪邓天秤、周灯杆等”,聚众倡乱,“自称勤王军及定国军,在各处肆扰,屡被官军击败。尚未绝减”③。1916年10月,土匪巫人杰“聚众肆扰。去冬曾劫什邡新都等县。本年五月间。又攻占绵竹县。现经省中派军围攻。将城克复。匪首巫人杰伏诛”④。是年,大足“全县沦为匪区,匪棚林立,地方糜烂”〔5〕。1916年6月,川滇黔军开始混战,“荣县四乡土匪蜂起,占地为‘棚’,掠劫场镇,烧杀枪夺‘日数百起’,几至遍地皆匪”〔6〕。1917年,筠连县匪警频传,“三陷县城,十更知事”〔7〕,“有大匪王一三,肖方廷劫城之变”〔7〕,次年,王肖二匪,招入军队编为队。1913至1919年间,富顺县之域中,“除城近郊外,遍地皆匪,成了匪世界。”东区、西区、北区皆有不少匪棚,“沿江的匪棚除打家劫舍外,还拦截上下船只。内地的远征行劫”⑤。在泸县,北洋军败溃后,匪势更加猖獗,“大小河岸有几十股匪,匪众三、四千人”。这些惯匪悍匪在光天化日之下打家劫舍,强奸妇女,掠人勒赎,恣意焚杀,强夺器械,封锁富户仓库,沿江设厘卡,估收商税,匪首李得村竟然于民国七年二月“率众攻泸”,“渡江袭城”⑥。据但懋辛本人回忆,仅在泸州一地,在短期内即“扑灭了二十多股大匪”〔8〕。可见这一时期土匪势力迅速膨胀,逐步形成了一些百人以上的股匪。

(二)“防区制”时的匪患泛滥(1918~1935)

四川在护国战争、川滇黔等战争中,逐渐形成许多军阀,军阀之间的矛盾日益加深。为缓解军阀之间的矛盾,1918年7月,四川靖国军总司令熊克武发布《四川靖国各军卫戍及清乡剿匪区域表》,划分各个军阀驻兵区域;1919年4月,熊克武再次明令发布《四川靖国各军驻防区域表》,四川“防区制”确立。“防区制”实行前后达18年之久,一直持续到1935年川政统一。“防区制”期间,各军阀竞相在自己的防区内把持捐税,任意征收税款,自行委任官吏,为所欲为。故而,“防区”实质上是军阀割据的独立王国。各军阀为扩大防区,不断发动战争。长期的军阀战争对社会秩序构成极大危害,土匪泛滥,匪患在股匪数量、危害程度等方面都达到顶峰。

1918年四川防区制初步形成的当年,大量资料显示,部分县城土匪活动极为猖獗,多座县城被土匪占据,1918年2月,泸县“崇义乡土匪李得村率众攻泸入南城,滇军败之”。据《川报》载:“一九一八年三月二十七日,崇宁县城被匪劫掠。四月一日,秀山巨匪李善波派人向重庆当道关说,愿受招抚。七日大足县城被匪劫掠。九日,高县城被匪占据。五月十日,酉阳县城被匪围困。六月一日,刘湘部在隆昌与匪大战。三日,古宋县城团匪大战。七月九日,纳溪县城被匪占据。八月二十一日,杨森与占据高县之匪激战,克复高县”〔9〕。同年正月,大足县“荣昌匪邓鹏程等数千来围龙水镇”〔5〕。叙永县“三月某日黎明,匪入东城劫掠数小时之久,人民损失甚巨。”1919年,丰都县匪首彭耀武受黄复生“招抚”,冒充靖国军驻县城,“纵兵劫掠,匪焰愈炽,县人受害”〔10〕。同年8月,土匪傅达三围攻城口县城,“用铁锤打破西门入城,县知事曾湘被囚执”〔11〕。

20世纪20年代后,匪患更加严重,在不少县区,匪患达到顶峰。1920年6月,蓬安县“时县境匪棚林立”,巨匪戴青云等“劫人掠财,县民多移逃避难”〔12〕。1920年,开县匪棚林立,义和乡即有土匪棚子20多个,“拉肥绑票”,烧杀掳掠〔13〕。川东南地区更是土匪泛滥,“总计各路之匪已二千七八百人,枪千余枝”。川南富顺“县属各区土匪经年盘踞山间,肆无忌惮。县南枇杷场一带,土匪数百”,“又自井而下之毛头铺、黄镇铺等一带,则有大小股匪数十棚,人数约二、三千”,“富顺县属之黑石场,去年春间,一月之内竟被土匪洗劫三次”〔14〕。

这一时期军阀混战频繁,各地土匪蜂起。据学者统计,四川土匪多达26股,77350人〔15〕,而这仅是对四川东南部地区的保守估计。吕平登认为,全省土匪准确数根本“无从统计,但以历来匪患情形推测及招安队伍之多以估计之,每县平均一千人,并不为多;平时全川匪量已常在十四、五万人以上,如下东、川南、川西各县巨匪,每县四千匪者亦不少,至内战爆发,数量更多”〔14〕。

(三)川政统一后匪患的相对减弱(1935~1946)

1935年,刘湘统一川政,防区制结束。随着四川行政的统一,四川省政府开始重视土匪治理,并制订了一系列防匪、治匪的措施,土匪在一定程度上有所减少。但是,四川匪患始终未能根除,尤其是沿江或与邻省的结合部、各县的交界地区,土匪依然难以彻底清剿,部分地区的匪患甚至持续上升。

1938年,国民参政会川康建设视察团报告书记载,在川东三十三县一实验区,当时“无处无匪,酉阳、秀山、黔江、秀山、石柱等县,匪势最炽”,“巫溪、巫山、城口、奉节与鄂、陕接壤常有外匪窜入,地方受害甚烈”〔16〕。下川南第五六七区二十四县,“乐山境内,即有零匪。犍为、宜宾、沿江一带,为土匪出没之区。途经泥溪一宿,隔江大山,匪巢隐隐可指。宜宾县治,竟与南岸高山匪区,划江而守。南溪,江安,泸县凡两县毗连处,即系匪窟”,“与滇省毗连处,即系匪窟”,“锦天簇地之川南,竟成匪世界,两县之间必有匪,两省之间必有匪,山林丛杂必有匪”〔16〕。川西27县中,除青神、威远两县在受调查时无匪外,其余25县均有匪患存在,各地劫案时有发生,有的地方还十分严重。如绵竹“西北山中有匪四股约三百人”,内江“二三两区,有匪四五股,每股近百人”,资阳“有匪两股,每股人枪一百余”〔16〕。川北地区匪患同样严重,“各县缘巴山山脉与陕甘交界,地势严险,山深林密,土旷人稀,自易产生匪盗”〔16〕。

长宁县“先后出现土匪上百股,数千人,千余支枪”,据1942年调查,“全县有土匪16股,匪众数百人,100人以上的3股”〔17〕。1942年,越西县的“新县制”进程表中记载:“平均日发生抢案3起。”次年,仅福国乡报告,“全年发生劫案105起,受害170户,被掳199人,被杀80人”〔18〕。1946年,开县政府自称:“铺溪、赵家、开竹各乡镇匪风四起,日炽猖狂”,“云、开、万边区不下三四股,实力最大者是铺溪乡肖家沟之匪首肖鹏飞,计有匪众200人左右,枪支200余支”〔13〕。

据长时段的统计,民国21~38年,开县有土匪棚子(组)29个,共有土匪1395名〔13〕。在德阳,民国五年,广汉股匪来德阳劫狱,并洗劫德阳全城。此后又有绵竹的巫仁元和德阳的舒伯诚为害全城,之后相继出现唐辅人、“金堂帮”匪队。金堂帮离开后,当局以匪治匪,招抚四位匪首为治安大队长,时人称为“四大金刚”⑦。民国时期,仪陇县先后有胡占鳌、戴清云、潘国安等11股匪横行县境,各据一方〔19〕。民国5~34年,奉节县先后出现以孙国良、周子发、李伯光等为首的17次大股土匪和武装土匪活动〔20〕。平昌县“在民国29年至38年的10年间,境内几乎每天都有抢劫案件发生。”笔山乡匪首陈步堂,“勾结内外匪徒40余人四处抢劫。笔山乡679户屡遭抢劫”〔21〕。

可见,民国时期一些地区的土匪活动从未停止。同时,一些地区官匪勾结,团防、官员、特务、军警、恶霸与土匪相互勾结、暗中沟通、从中渔利,使得匪患始终不能彻底清除,反而更甚。

(四)解放前夕土匪与敌特的合流

解放战争时期,随着中国人民解放军势如破竹的进军,蒋介石妄图保住四川、控制西南,以作垂死挣扎。1949年6月6日,蒋介石在成都开办了中央陆军军官学校游击干部训练班。这个班以特务骨干为核心,“网罗巨匪恶霸、袍哥帮会、土豪劣绅”⑧等,组织反共武装,企图配合国民党军队抗拒解放,阻挡解放军进军四川。如在南充的国民党特务胡伯洲经过重庆的“游击干训班”培训,于1948年后大肆组织南充地区的土匪与帮会武装,将“河东乡惯匪杨茂、杨林福,长乐镇的秦西、老君乡的彭静初等数股土匪队伍”招纳进他的反动组织〔22〕,进行反共反人民的活动。

中华人民共和国成立前夕,袍哥、惯匪恶霸、反动会道门、国民党特务、国民党残兵、土豪封建势力等反动势力紧密勾结在一起,大肆杀戮共产党员和人民群众,进攻基层政府,企图颠覆即将建立的人民政权。因而,土匪与敌特的合流是中华人民共和国成立前夕四川匪患的重要特征。

二、四川匪患的空间特征

民国时期,四川匪祸甚众,几乎各地都有土匪。四川清乡督办刘湘在下川东沿途对人民讲演时称:“我们全川一百四十六县中,没有一县是无匪的。”〔23〕但整体而言,土匪的分布在地域上是有一定规律的。小股土匪人数不多,行动方便,无处不在;但大股土匪,人数众多,成百上千,往往分布在易于藏身之处,尤其是交通闭塞、人烟稀少的密林、山区。

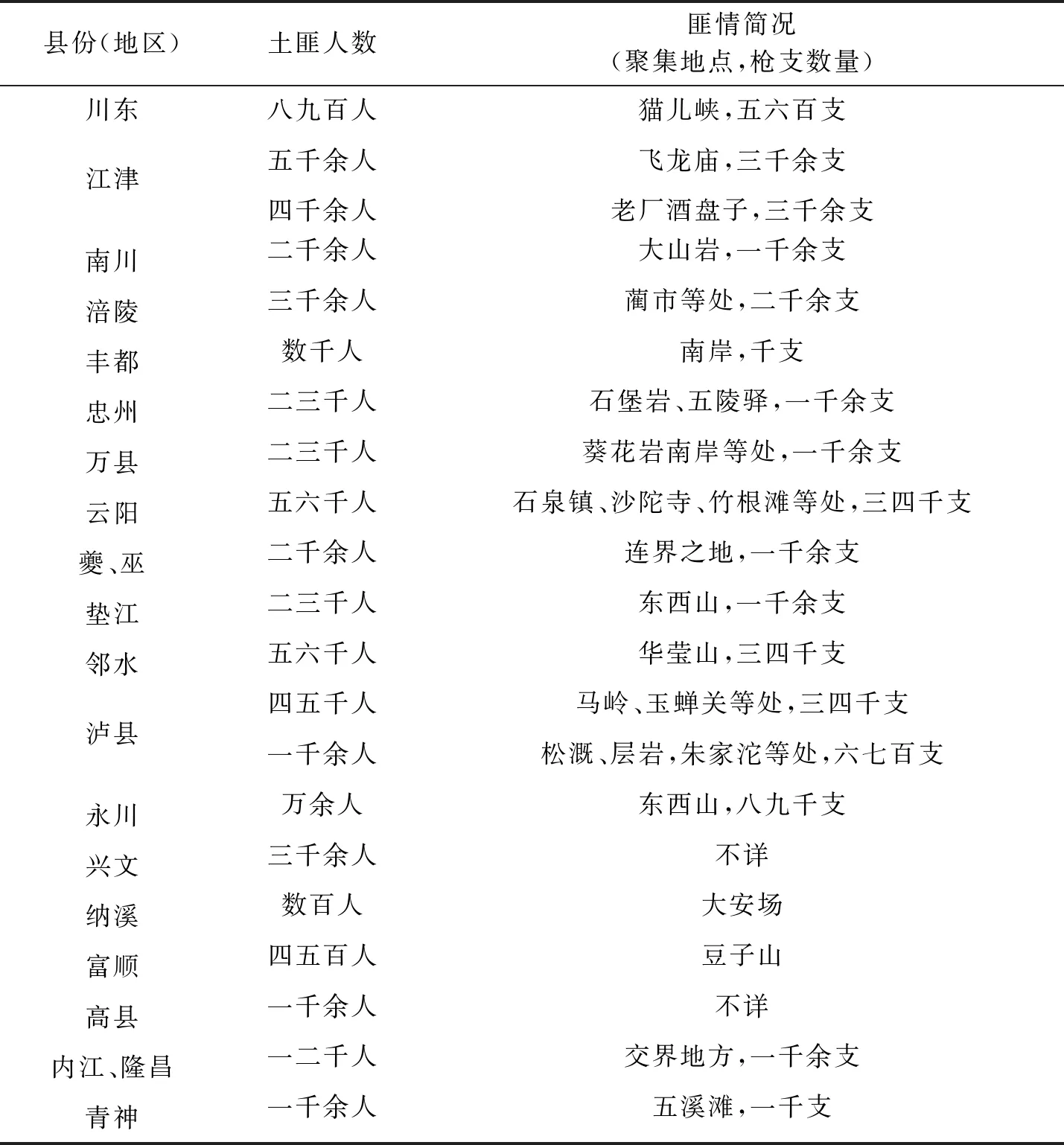

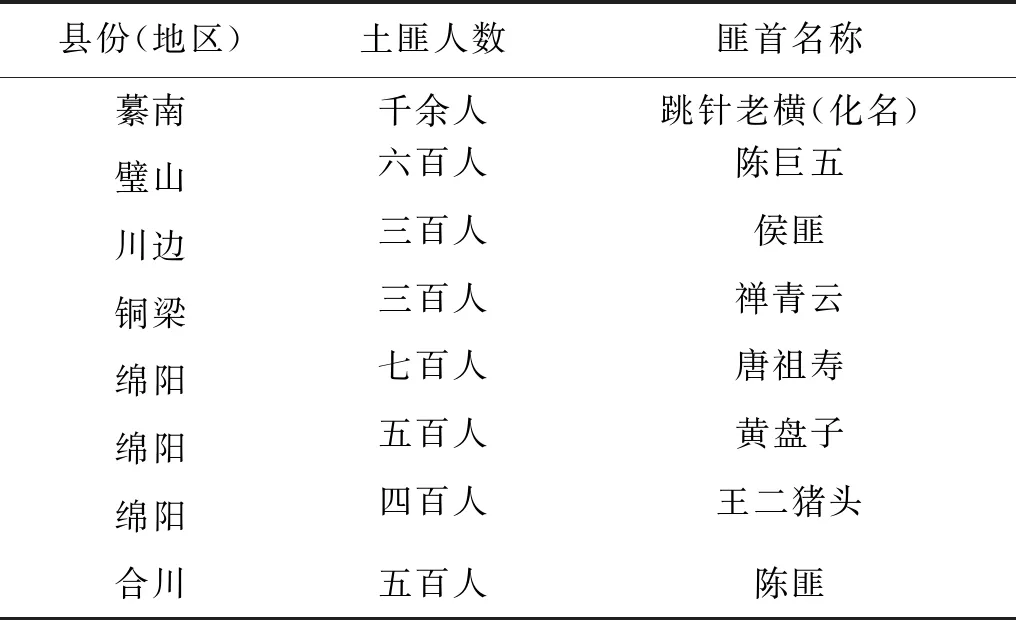

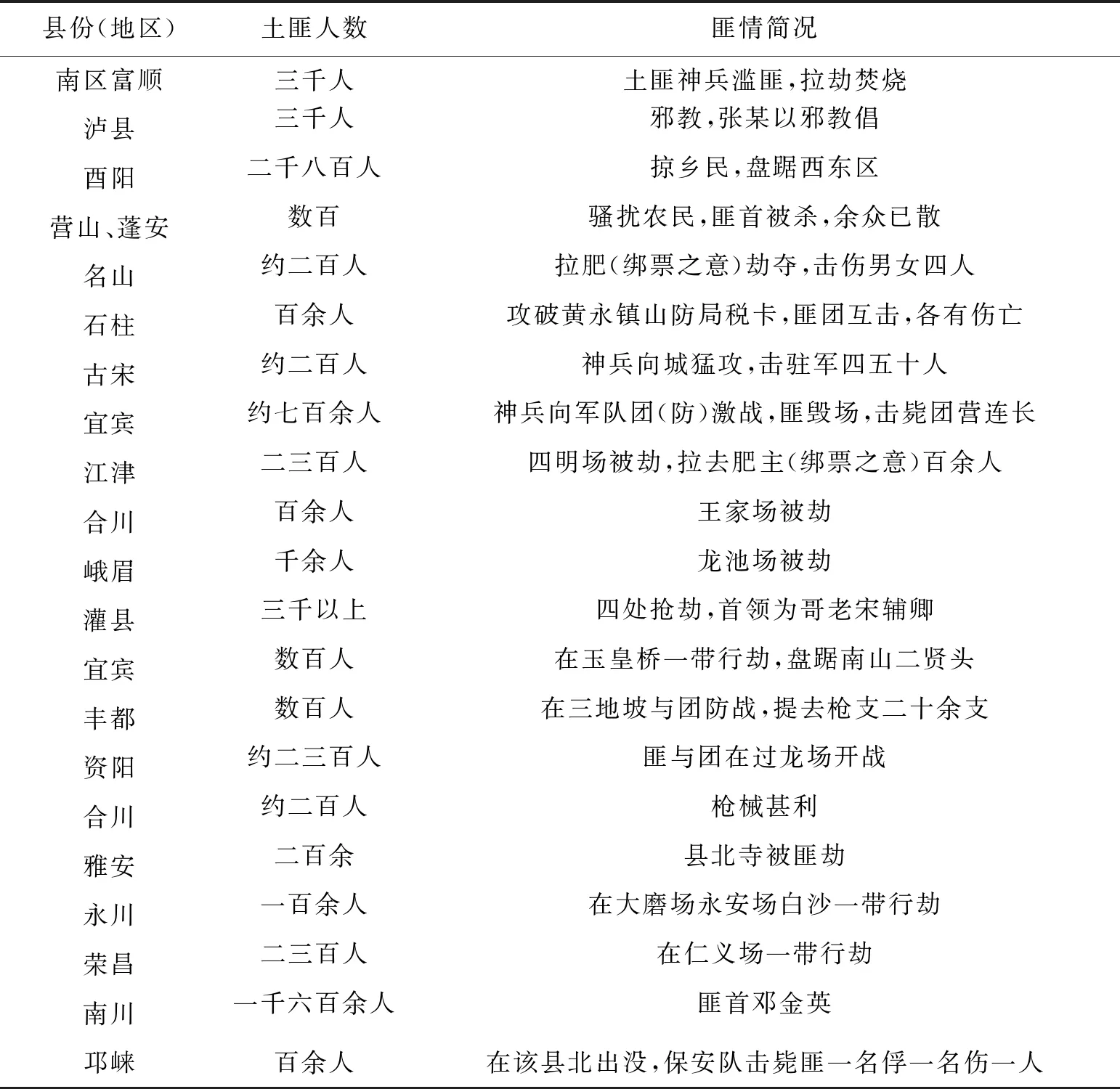

为了直观的认识土匪的大致分布情况,笔者依据相关资料,对主要资料集中所载部分年份人数达到百人的股匪进行了统计,见表1至表4。

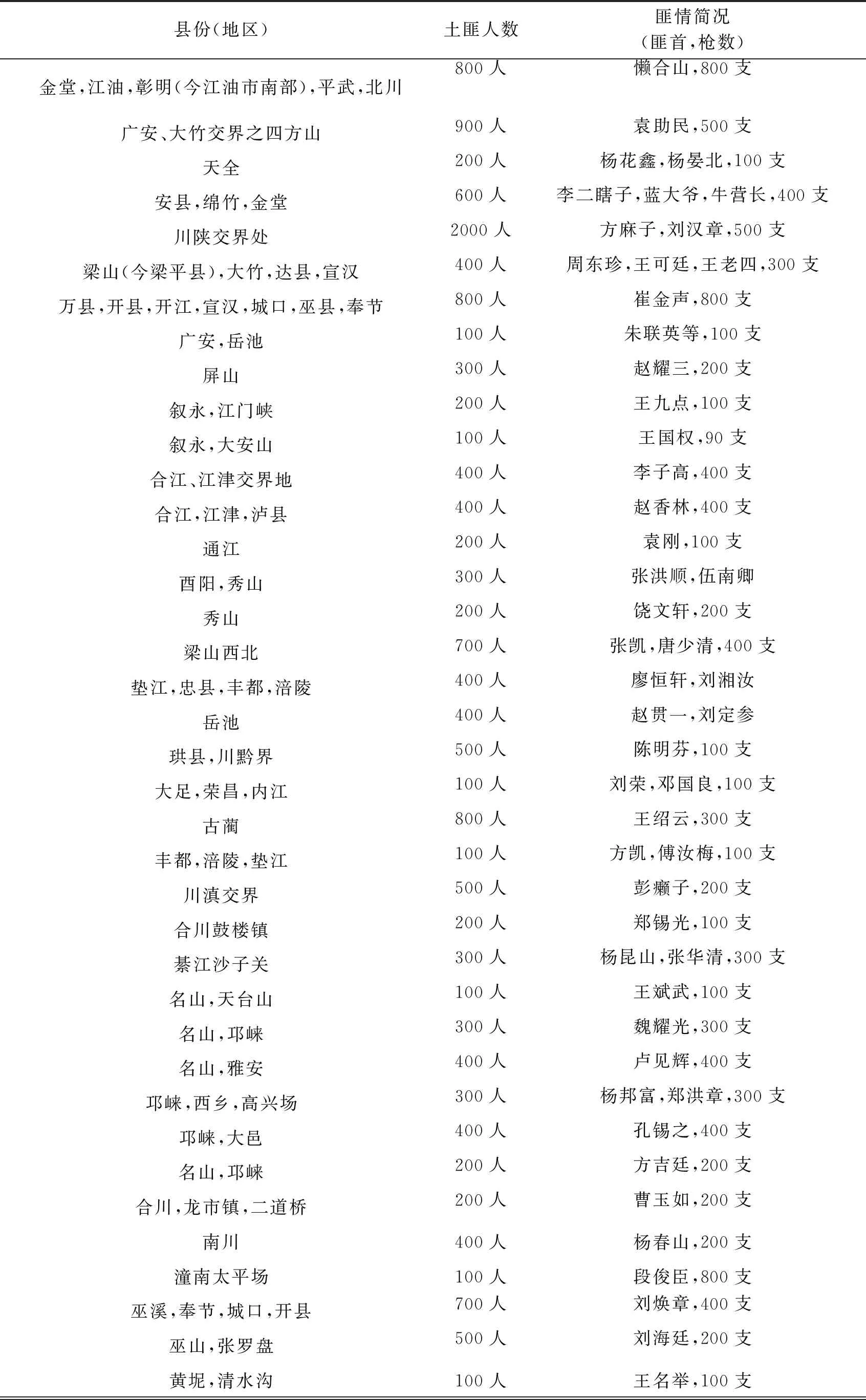

表1 1923年8月四川土匪分布情况⑨

从表1~表4(见下页)中可知,20世纪二三十年代,四川百人以上土匪的活动有很强的地缘因素,整体来看,主要分布于三类地区:

表2 1925年四川土匪分布情况⑩

首先是毗邻陕西、湖北、湖南、贵州、云南等省份的边界地区,这些地区远离政治中心,政府控制较弱,经济较为落后。从区域环境来看,川陕、川鄂、川湘、川黔、川滇等省际交界地区远离四川行政中心,地形复杂、山水交错、交通闭塞,与外界相对隔绝,政情、民情相对复杂,同一地理区域分属多省管理,在实际管理中难以协调统一,易于形成行政和法制管理的空白点,因而这些地区也是土匪泛滥的地区,大股土匪往往在此盘踞,政府很难清剿。如川北的万源、城口等县,川东的奉节、万县等,川南的酉阳、彭水、綦江、合江等。四川东南部沿长江一带地区更是众多股匪藏匿之地,这一地区不但地形险要,跨越数省,遇到清剿,容易窜逃,而且航运发达,四川上游的人民、货物大多选择航运至下游地区,故而这一地带便成为土匪行劫财物的重要地段,“扬子江上游,一出成都东门,下流至于夔巫,南北两岸,匪棚林立”,“此四川之所以成为土匪世界也”。有的土匪还明目张胆设立“匪捐”,阻碍正常航运。

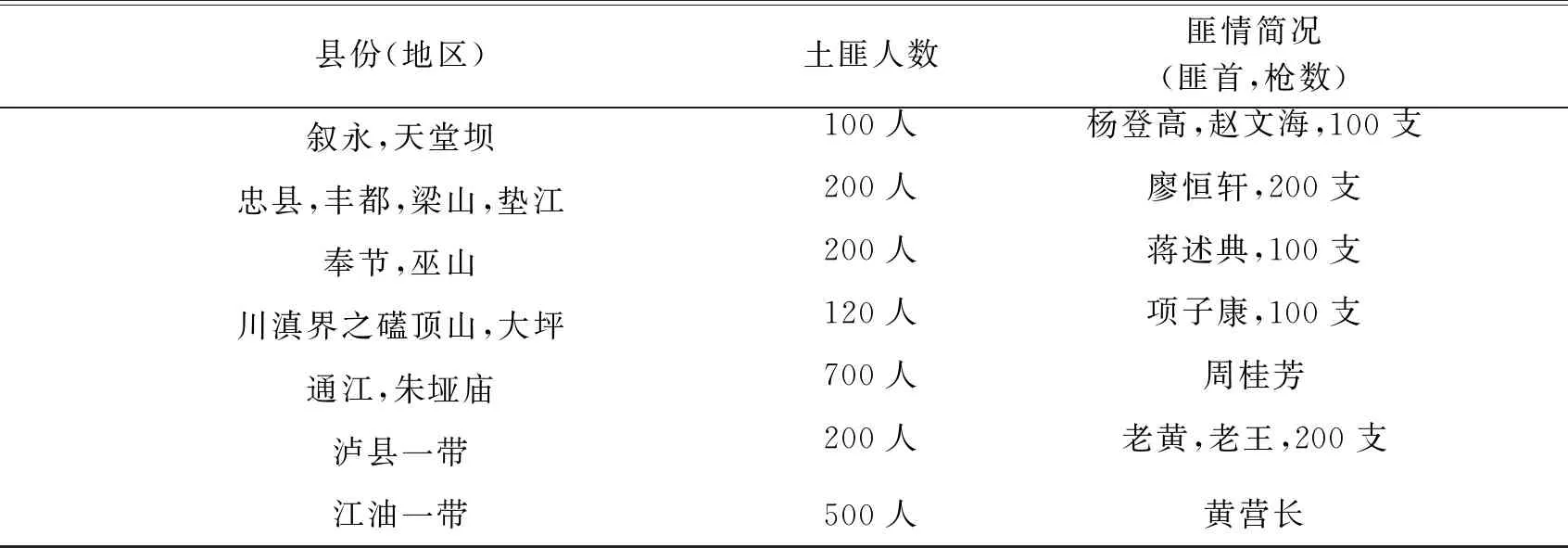

表3 1932~1935年四川土匪分布情况

表3 1932~1935年四川土匪分布情况

县份(地区)土匪人数匪情简况南区富顺三千人土匪神兵滥匪,拉劫焚烧泸县三千人邪教,张某以邪教倡酉阳二千八百人掠乡民,盘踞西东区营山、蓬安数百骚扰农民,匪首被杀,余众已散名山约二百人拉肥(绑票之意)劫夺,击伤男女四人石柱百余人攻破黄永镇山防局税卡,匪团互击,各有伤亡古宋约二百人神兵向城猛攻,击驻军四五十人宜宾约七百余人神兵向军队团(防)激战,匪毁场,击毙团营连长江津二三百人四明场被劫,拉去肥主(绑票之意)百余人合川百余人王家场被劫峨眉千余人龙池场被劫灌县三千以上四处抢劫,首领为哥老宋辅卿宜宾数百人在玉皇桥一带行劫,盘踞南山二贤头丰都数百人在三地坡与团防战,提去枪支二十余支资阳约二三百人匪与团在过龙场开战合川约二百人枪械甚利雅安二百余县北寺被匪劫永川一百余人在大磨场永安场白沙一带行劫荣昌二三百人在仁义场一带行劫南川一千六百余人匪首邓金英邛崃百余人在该县北出没,保安队击毙匪一名俘一名伤一人

表4 1936年四川股匪分布情况

表4 1936年四川股匪分布情况

县份(地区)土匪人数匪情简况(匪首,枪数)金堂,江油,彰明(今江油市南部),平武,北川800人懒合山,800支广安、大竹交界之四方山900人袁助民,500支天全200人杨花鑫,杨晏北,100支安县,绵竹,金堂600人李二瞎子,蓝大爷,牛营长,400支川陕交界处2000人方麻子,刘汉章,500支梁山(今梁平县),大竹,达县,宣汉400人周东珍,王可廷,王老四,300支万县,开县,开江,宣汉,城口,巫县,奉节800人崔金声,800支广安,岳池100人朱联英等,100支屏山300人赵耀三,200支叙永,江门峡200人王九点,100支叙永,大安山100人王国权,90支合江、江津交界地400人李子高,400支合江,江津,泸县400人赵香林,400支通江200人袁刚,100支酉阳,秀山300人张洪顺,伍南卿秀山200人饶文轩,200支梁山西北700人张凯,唐少清,400支垫江,忠县,丰都,涪陵400人廖恒轩,刘湘汝岳池400人赵贯一,刘定参珙县,川黔界500人陈明芬,100支大足,荣昌,内江100人刘荣,邓国良,100支古蔺800人王绍云,300支丰都,涪陵,垫江100人方凯,傅汝梅,100支川滇交界500人彭癞子,200支合川鼓楼镇200人郑锡光,100支綦江沙子关300人杨昆山,张华清,300支名山,天台山100人王斌武,100支名山,邛崃300人魏耀光,300支名山,雅安400人卢见辉,400支邛崃,西乡,高兴场300人杨邦富,郑洪章,300支邛崃,大邑400人孔锡之,400支名山,邛崃200人方吉廷,200支合川,龙市镇,二道桥200人曹玉如,200支南川400人杨春山,200支潼南太平场100人段俊臣,800支巫溪,奉节,城口,开县700人刘焕章,400支巫山,张罗盘500人刘海廷,200支黄坭,清水沟100人王名举,100支

续表4 1936年四川股匪分布情况

续表4 1936年四川股匪分布情况

县份(地区)土匪人数匪情简况(匪首,枪数)叙永,天堂坝100人杨登高,赵文海,100支忠县,丰都,梁山,垫江200人廖恒轩,200支奉节,巫山200人蒋述典,100支川滇界之礚顶山,大坪120人项子康,100支通江,朱垭庙700人周桂芳泸县一带200人老黄,老王,200支江油一带500人黄营长

川陕交界地区,以大巴山为中心,各县深受土匪之害。1915年12月,“邻县大股土匪”进攻城口县〔11〕。1932年秋,“边境土匪数百人进入城口县的高观、菜蒙、岚溪、北屏等地抢劫”。1933年春,城口县遭“陕边土匪千余人窜入县西高头坝、冉家坝一带活动”〔11〕。1945年10月8日,“陕境土匪200余人”窜入城口老岚乡洗劫。1947年,城口县烟匪薛竭然、王吉武率200余人“盘据高观、太平等处”〔11〕。王三春是这一地区极具代表性的巨匪。王三春,四川巴中县人,曾因家境贫寒负债逃至陕西南郑县,返乡后邀集民众组建“镇槐军”,开始土匪生活。其队伍出没于大巴山中,为害川陕边境20余年,匪众最多时达5000余人,广泛活动于陕西的南郑、宁强,四川的广元、通江、南江等20余县〔24〕。除王三春外,还有袁刚等股匪在此活动,这主要是由于川北特殊的地缘因素,土匪“虽或受招抚,或远窜陕边,然根株未除,党羽潜伏,时局稍有不靖,死灰即将复燃”〔16〕。

川鄂、川湘交界地区自然环境复杂,地势险要,交通闭塞,封建迷信氛围浓厚,少数民族众多,更是民国时期全国少数几个匪患重灾区之一。四川的酉阳、彭水、秀山等县匪患尤其严重。川鄂交界处是“神兵”活动的核心地区,“神兵”一度占据川鄂交界数十县城。奉节县以李伯光为首的股匪在1928年之内,“前后三次攻陷县城,洗劫商民”。1916年3月,湖北利川“匪首牟中执窜扰”黔江县城,旬日离去〔25〕。1927年6月,“巨匪杨焕章率众2000余”,由利川入黔江,占据白合40余日,屠杀掳掠〔25〕。酉阳与鄂湘黔三省交界,1918年前后,酉北濯水、两河一带开始出现成股的土匪,后来土匪“积极扩张实力,串联党羽,各路土匪集中起来,组成一个庞大阵容,占领了酉秀黔彭四县地盘,声势浩大,盛极一时”。

川黔、川滇交界也是土匪经常出没之地。1912年九十月间,川滇交界的燕子坡附近“匪徒横行,交通断绝,公私交困”〔26〕。1914年10月间,四川土匪陈舫珍拥众数百上千,窥伺黔边,“川黔交界二千余里,均被其分头骚扰,商路不通,居民受害,劫杀之案几乎无日无之”,官兵为之无可奈何。1920年9月,原黔军营长许协奎在武隆改编土匪王连山匪队后,自称“招讨司令”,率匪1000余人入彭水县城,抢掠3月而去〔27〕。川黔交界的合江县更是饱尝匪患之苦,1935年前,“重大匪祸70余起”〔28〕。1934年合江县王家场被劫,土匪“饱劫远飚,分乘小船而去”。

而邻近省份人民也往往受到四川土匪的劫掠。1922年8月,垫江县江防军招安土匪彭耀武、陈鹏武等驻扎县城,庙房俱满,所拉“黔肥”多至千余人,哭声彻夜〔29〕。綦江县高青乡坐落在川、黔两省的崇山峻岭之中,其地为川东和黔北部分地区商旅必经之地,民国三十八年间,匪患“从未有一天真正的平息过”,“两省三县土匪经常啸聚于此,先后有周燮清、陆安廷、王鳌等众多匪部在此劫掠。

川藏交界之处也是土匪出没之地。20世纪20年代初,地处川藏边界的天全县“匪风甚炽,匪徒据山峰为集合所,四出劫掠行旅”。1923年3月,土匪百余人公然劫夺刘成勋运往打箭炉送交川边镇守使陈遐龄的银两,陈遐龄立即出动军队,击败匪军,夺回银两,经此痛剿后,在川边活动的土匪稍有收敛。

其次,从相关资料看,德阳、什邡、绵竹、郫县、广汉、金堂、温江等地区因处四川盆地中心,联系紧密,经济较为发达,交通便捷,物产富饶,人口稠密,人流、物流量大,均是匪患的重灾区。这些地区土匪往往彼此联络、横行数县,其中广汉县更是“从辛亥革命起直到解放,匪患一直没有消清过。尤其是从1912到1926的十五年间,这里竟成为匪世界,县属廿三个乡镇,除三水关外几乎全被土匪盘踞”。绵竹县城曾多次被土匪占据。同时,这些地区接近川省行政中心成都,在军阀时期,不少匪头能依靠军阀或行政官员建立起庇护关系,从而在当地长期为匪。

省内县际交界的地区,同样是匪患的多发区。这些地区由于县界的原因不便管理,土匪活动自如,便于肆意拉肥劫场和藏匿,常常危害周围数县。如达县与梁平、开江交界处有蒲包山,与大竹、渠县交界处有华莹山,故而匪徒经常出没,当时“州河下游中从申家滩至三汇镇之间,有几十里山峡险要”,不但本县土匪出没,外地土匪也在此落草称霸。简阳的金桥镇是边缘集镇,“地处龙泉山东麓,与仁寿、资阳二县接壤,附近的山谷中历来是土匪出没之地”,1945年,土匪劫场抢枪,由于乡长李梦九治匪有方,十名土匪后被击毙。杨松林以云开交界之将军梁为根据地,祖孙三代为匪,纠合部分不逞之徒打家劫舍,拦路抢劫,“长达十八年,云开边民苦之”,后因内讧,被地方势力蒋氏趁机消灭。宜宾县“所属南山槽、中斗山、三合头、四合头等地,素称匪区”,“匪首罗炳光等啸聚数百人,盘踞其间,常出行劫”,宜宾、高县被劫者不下六七百家〔30〕。开县白桥乡林世中、黎隆田等为首的土匪棚子,“纠集匪众90余人,行劫长达17年,直至解放为止”〔13〕。江津、永川、泸县、合江交界之冷洞子四明场粉家店一带,“五方杂处,向称著名匪巢。因其毗连数县,此击彼窜,迁延至今,匪焰犹炽”。

三、土匪的内部组织特征

土匪要维系内部的稳定,必然要严格其内部组织与纪律。

四川土匪组织称“棚”,有“总棚”“分棚”“边棚”之分。“总棚”是最大的匪棚,“分棚”是由“总棚”分往另一地方的匪棚,也是“总棚”下面的支棚,“边棚”多是由“分棚”在乡间成立的暂时性匪棚〔31〕。据记载,“川人向称强盗曰:‘棓客’,盖自民国四年以后,棓客遍布南北,县人不遑宁处者垂六七年。其巢穴所在谓之棚子,有正棚偏棚。其由正军主使助械分肥者,则曰边棚。主棚者曰老板,或呼老窑”〔9〕。按土匪人枪数量,又有“广棚”与“土棚”之分:“人数在千以下,仅有快枪,而无大炮,或特别利器者”,称为“土棚”;“人数在一千以上,多或至三千五千,有水机关枪,有抬炮,敢与正式军队接仗,或平日与军警暗有联络”,其实力雄厚者,称为“广棚”,土棚与广棚的关系是“土棚受节制于广棚者也,广棚能指挥大小土棚者也”。由于四川土匪最初“率皆挟一大棒,要人于路而劫其财”,因此又被人称为“棒客”。

土匪内部大多都制定严格的纪律,这是土匪组织内部机密,因而流传下来的史料并不多。但土匪内部有着严密的组织纪律,这是十分普遍而共同的,如浑水袍哥奉行“五伦”“八德”,有严禁诲淫等匪规〔31〕。当时在营山、仪陇一带清乡的冯玉祥说:“这一带土匪很讲匪规,组织也相当的严密”,冯记载了一则事实:匪首陈兆祥掳去了一个良家寡妇,另一股郑启和为首的土匪迫令其释放那寡妇,双方闹僵后,由营山县土匪赖贵三居中调停。赖贵三把陈兆祥申斥了一顿,当场把那犯规的头目头砍了,复令郑陈言归于好。冯认为“他们身为土匪,尚且这样的讲纪律,绑了人家妇女,犯了教条,就义所不容地出而惩讨”,“并不文饰自己,这就比官好。”此外,另股土匪“烟酒嫖赌必戒,注重身体锻炼,注重读书求学”〔32〕。

由于许多土匪都是穷苦人出身,为生活所迫才为匪,故而组织严明,不抢穷人,20世纪三四十年代大邑县李全武股匪就是这样一股土匪。李全武由于匪首孔锡之的逼迫,登上黄龙山庙内躲藏,当起了土匪。李全武的口号是“抗苛捐杂税”,向其同伴提出“抢大不抢小”“想钱不想命”“贪财不贪色”的要求。抢的对象是烟帮,不抢穷人,李全武后来果然亲自歼灭烟帮匪首孔步高90余人〔33〕。酉阳匪首田品三也规定,“手下各股土匪和各路边棚的粮晌一律按人头统一由当地团保统筹配发,不得向民间直接伸手”,并制订几条公约,共同遵守:“1、全体部队,各就自己的防地驻定,通力合作,不得互相侵犯;2、不准在本区动手打劫;3、不准奸淫妇女。如有违犯,由全体将士公议制裁,按情节轻重,分别予以扣留枪支、处死、解散队伍和驱逐出境等几种处分”。土匪内部的规章约束有助于土匪内部的稳定和土匪组织的生存。

当然,在民国时期尤其是20世纪20年代后匪乱成灾时,土匪的匪规大多流于形式,很少有土匪能严格遵守。即使有能严格遵守匪规的土匪,也只局限于一时一地。而大量的资料记载显示,土匪杀人放火、奸淫掳掠是常事,如在什邡,土匪骚扰各处,“拉妇女,牵猪牛,劫衣物谷米,毁房屋器具,吾民饱受痛苦,无昼无夜,防不胜防”〔34〕。这样的史实太多,限于篇幅,不再详述。

四、土匪的种类特征

四川的土匪组成复杂,种类较多,如以性质划分,可将其分为积匪、兵匪、会匪、教匪、神匪、社会土匪、烟匪、枭匪等多种,尤其以兵匪、会匪最为突出。

1.兵匪

“兵匪”大多是一些被裁撤或溃败的军队,或是哗变逃跑的士兵,因生活无着而沦为土匪。他们往往表面上是军队,实际上是土匪,或者白天是军队,晚上做土匪。民国时期,大部分地区在南京国民政府成立前后即停止了战乱,而四川到1935年才实现行政统一,故而四川省军阀战争更甚于其他省份,战乱频繁,很多士兵过着“明兵暗匪”的生活,并且兵匪的数目在社会动荡中与日俱增。他们势力强大,武器装备较好,除了进行常规的土匪掠夺活动以外,还不时向城市集镇、地方官府、正式军队发动袭击。因而“兵匪”是四川土匪的重要类型之一。

2.会匪

“会匪”即由会党蜕变的土匪。要充分认识会匪对社会的危害,就必须认真分析民国时期四川最大的秘密结社组织——袍哥。

袍哥在四川形成较早,晚清时期遍布全川,袍哥为四川光复做出了重要贡献。辛亥革命后,袍哥以半公开或公开的形式活动,袍哥成员渐广,成分更趋复杂。有资料显示,中华人民共和国成立前,“全川人口有袍哥身份者在70%以上”,职业和半职业袍哥“有1700万人”〔35〕。成都有袍哥公口、分社、支社“一千多个”,重庆有“五百多个”〔35〕。重庆的袍哥人数占全市人口百分之七八十,真正的职业袍哥估计将近十万人。四川袍哥势力之大,人数之多,在全国会党中是少有的〔35〕。加之袍哥组织严密,故而影响着社会的各个方面,也与土匪发生了更紧密的联系。

四川袍哥分“清水”和“浑水”两种。“清水袍哥”一般都有一定的职业,从事合法活动;浑水袍哥则是组织聚众为匪、专搞抢劫的土匪。“浑水袍哥”的组织和清水袍哥基本相同,但在称谓上有所不同,清水袍哥的头目称“社长”,或叫“舵把子”;浑水袍哥叫头头为“老摇”或称“边棚老板”。当时,袍哥为匪者不在少数,“浑水袍哥”大多属职业土匪,他们利用自身的组织与号召力,大肆通匪、纵匪、包庇土匪。如渠县范绍增,少年时即入“礼”字袍哥,在绿林“拖棚子”,在1919年护国之役中率众投军,后投靠第二军杨森部,所部多系“浑水边棚”。又如川西灌县自1923年以来,“自哥老会首领宋辅卿组织为便衣队后,匪徒均抢枪来归”,“综计全县有土匪当在三千以上”〔36〕。

各军阀也皆借助袍哥威望来壮大自身实力。在四川军阀部队中,袍哥土匪队伍占五分之一,有的袍哥土匪头子任军、师、旅长,还有不少袍哥土匪任司令。地方团练也大多由身为袍哥的地主、绅士操办,因而有的袍哥成员本身就是土匪,可直接称之为袍哥土匪。他们掌握了大量的枪支,也助长了袍哥为匪。据1949年统计,袍哥土匪掌握的“枪有三百万只”,这在全国是少有的〔35〕。

土匪在组织、隐语使用、活动方式等方面都深受袍哥影响。曾德威指出:“哥老会品类复杂,流毒社会,为害最烈。举凡包庇烟赌、妨碍议政、招摇撞骗,以及抢家劫舍,啸聚山林种种不法行为,无一非哥老会为之”〔36〕。哥老会往往“挟其广泛之组织与号召能力,故一匪可以构成群匪,小股匪可变成大股匪”。〔36〕抗战时期,四川土匪“多混迹于哥老中”,“人民生命财产,毫无保障”。1939年4月13日,石柱县土匪陷县城,县长刘水镛逃走,袍哥舵大爷马茂林为首宴请匪众〔37〕。1940年,时任成都警备司令部北区谍查主任的袍哥土匪赖合山一手策划了武装抢劫金城银行事件,指使匪徒将行内所存的金条、珠宝等洗劫一空〔36〕。

一些以地痞恶棍、惯匪为主体的乡镇袍哥组织则鱼肉乡里,欺凌善良,抢劫掠夺。1943年3月,金堂、中江等地200余名袍哥土匪在德阳淮州镇捣毁了镇公所,抢走财物50余担,打死无辜百姓。军阀刘文辉、邓锡侯、田颂尧三部分军队合住成都时,三军长手下一些负责治安的人员,几乎大半是“袍界”中人,甚至三军长身边的李金安、杨炳云等要员也均与土匪有密切联系。不少袍哥更是成为四川军政机关人员,四川省会疏散区警备部的碟查队长何载之是新繁县的袍哥舵把子,副队长郭少成是郫县的匪首。谍查队下辖五个组,组长多是有名的袍哥或土匪。

当时四川的一些地区还形成了袍哥、土匪一家的局面,即使有的袍哥不为匪,也往往在背后操纵土匪或包庇纵容土匪。如蓬溪县罗锅乡王星齐就是“利用哥老会之组织,暗中怂恿哥老弟兄四处抢劫坐中分赃”,成为该乡匪风日炽之“酵母”〔36〕。冯玉祥曾谈到的赖贵三就是一个“哥老会”的首领,所有邻近几县的土匪都和他发生关系,“他自己在营山县开设一个大赌场,各县土匪都明目张胆地到他那里公开聚赌。但和土匪首领约定,别处可以抢劫绑票,惟独不许在营山县作案子”〔32〕。赖贵三坐享其成,从中取利。后来冯玉祥派人将赖贵三枪决了。

五、四川土匪的身份转换特征

土匪的身份特征主要体现在合法与不合法的复杂交织。从法律身份来说,土匪对社会皆有危害,因而皆是非法身份;但土匪被招抚为军队,被委任为地方团练、警备队、保安人员时,又具有了合法的身份。

(一)土匪与军人的转化

民国时期,四川和全国一样,长期处于军阀混战之中。20余年中,有400余次战争,大战56次,小战300余次,“更小之兵匪战争,匪团战争,尤不知有几万次,大战所及,常及四五十县,百余万方里”〔14〕。军阀招匪、纵匪,不少军队与土匪还有着密切的联系。

1.由匪到兵,军队招抚土匪

土匪是一个复杂的群体,较大的股匪实力强大,人枪充足,组织性较强,而且有作战经验,熟悉武器的使用;同时,大多数土匪又没有明确的政治目的,易被利益诱惑,因而各派军阀都把招抚、利用土匪看成是壮大自身势力的捷径。

大量资料显示,军队滥招土匪始于护国战争开始后。其时,北洋军与护国军以四川为战场,随着兵员的递减,军阀相继大肆招抚土匪。1916年,王蕴滋在三台任四川讨袁军总司令,川西巨匪侯永成“任先遣支队长”,广汉匪首巫人杰“任别动第一支队长”,各县袍哥匪头,如“什邡的张升廷、安岳的李布客、潼南的段老和尚等”,也都是王委任的别动支队长。1916年,据重庆镇守使周骏向北京电告,刘存厚当时据江、纳,“并裹胁滇、黔逆军及土匪,约计不下二万人”,北洋泸州守军“四面受敌,危状莫名”〔38〕。1916年2月,四川当地的土匪也纷纷归附护国军。据北洋军官向北京统率办事处密电,称护国军“利用土匪及下等社会之人,造谣扰乱,藉作声势”〔38〕。当年3月,泸州守军偷袭蓝田坝成功,刘部退回纳溪,“又招募土匪五千余人”,据守纳溪二十余日,并时有反攻〔39〕。1921年,川北善后会议决议指出,“查半年以来,全川军队多至二十余师”,“日言禁止招匪,实则附我者即不认为匪”〔40〕。护国战争后,各地军阀更是招抚土匪成风。1921年,刘文辉部在宜宾县扩军,收编“土匪武装2000余人”〔30〕。1923年,广汉地区“战端一开,境内招抚之风日炽,匪徒因之大为猖獗”〔34〕。这实质上将招抚土匪合法化。

土匪被招抚后,不仅由反社会的盗匪成为有合法外衣的军人,改变了原来以抢劫为主的生活,而且在精神和物质上都得到了满足,因而招抚更被股匪所倚重,不少土匪更是以被招抚为目的。正如申报所载,四川土匪“向之以抢劫财物为惟一目的者,今则以被抚招安为第一希望”,至1923年夏,招抚土匪“已成为一种不易挽回之风气”,当时“川省除各军外,凡本省军队,统计有二十二三师人,土匪军队即占十分七之成分”,“第二军及邓、陈、田等所统各军,早年由招安补充,现在改编者约十分之二。第一军、第三军及边防军总共计之,招安队伍约占十分之七”,故四川人“称熊(克武)、但(懋辛)辖各师,为棒老二军队”。不少土匪因受招抚,一跃成为有合法身份的军官,仅大竹县内,“土匪出身而当上中级以上军官的不下百人”〔41〕。

2.散兵流为土匪

民国时期,四川兵祸甚于全国。每次战争之后,往往有伤病、老弱兵被裁撤的现象。这些人离开军队后难以谋生,大部分拿起枪当匪,为害地方。1923年,什邡“溃军过境,疲之兵,多夥聚于匪以安身,所荷枪弹亦皆接济于匪,兵匪啸聚,蔓延于全县各区,抢劫不分昼夜,掳掠不分男女”〔34〕。30年代,灌县“全县土匪,综计约在千以上,彼辈多系各军部队缩编后裁汰之官兵”,江津的“散兵多流为土匪,竟致半月之间被劫之场数处”〔14〕。当时许多溃军遍布各地充当土匪,他们“有号令,有军服,有教练,有约束,器械精良,营具完备,一如军之布置也”〔42〕。位于永川、江津、大足、璧山数县接壤处的大山里各匪猖獗,“各路战败之兵,亦多逃往归之”〔43〕。

3.军队匪化,兵匪难分

军阀混战时期,即使未招土匪的军队,也是纪律松弛,到处烧杀抢掠,其行为实与土匪无异,有的士兵时而为兵,时而为匪,游离于兵匪之间,造成了兵匪难分的复杂景象。1918年,刘存厚在广元收了以李布客为首的股匪,李匪与县长狼狈为奸,“竟在广元城区内绑票拉肥,向人民勒索现金”。1920年,四川军阀吕超所部喻翔的骑兵团由土匪招安而成,“实际全团没得20匹马,明兵暗匪,随时在乡下抢人”。1921到1925年间,“忠县永川之全城被劫,哭声震野”,甚至县知事“在城被戕,万县电局长之在局被掳”。成渝两地驻军较多,但“城中劫杀之案,日有所闻,民不安居”〔34〕。1917年,川滇两军在隆昌混战,“同时土匪蜂起”,“土匪公然明目张胆,进城驻扎,兵匪交织,互不相涉,军队拉夫,土匪‘拉肥’”。每近年关节日,“尤其兵匪无分,拦路杀人越货的,十成有七成还是军队干的”〔44〕。1924年,重庆总商会在通电中指出,四川匪患日甚,究其根源“率由兵匪勾结为患”,“兵倚匪为羽翼,匪倚兵为护符,兵匪难明,变且不测”〔34〕。可见,兵与匪的转化是混乱社会秩序的一个显著特征。

(二)由土匪头目到地方官僚

随着匪患治理难度加大,不少土匪被军队、团防招抚,身份一跃成为合法者。民国后期,大量土匪进入国民党特务情报机构或者地方治安机构。随着身份的变异,土匪得以合法加入军政机构,参与社会治安的管理,造成了对地方行政系统和社会秩序的巨大破坏。成都是四川省会,许多土匪头目溷迹于成都的社会管理系统中,如专管成都治安的情报处处长冷开太就是著名的土匪和大袍哥。情报处在成都市区设有五区谍查组,其中“东门组长曾有春是郫县毛家场匪头,北门组长赖华山是金堂巨匪,西门组长张亚光是郫县匪头”,各组组员也大多为成都附近各县的土匪,“曹湘全是温江的匪头,曾楷是简阳的匪头,曾文华是德阳县的匪头”等,此外,组员之下的匪人共计一百余人。可见,国民党为了利用土匪维护其反动统治,使得大量匪首拥有了合法身份,他们往往操控着当地土匪的劫掠活动,这种现象在中华人民共和国成立前夕尤为突出。

(三)土匪对合法身份的向往

四川土匪以平民为主体,当平民脱离生产进行土匪活动时,其身份即成非法,土匪大多对自身非法身份有所顾忌。为了掩饰其非法活动,常常故意进行伪装,尤其是外出抢劫时,要么装扮成军队,要么装扮成地方团练,穿军服施行抢劫,“归则常服,溷迹市聚间”〔9〕。有的匪首甚至自称“军长”“团长”“营长”“连长”“排长”,其匪众冠以某某军等名号,如铜梁诸匪部自号“义勇革命军”,分四路总司令,各路匪军均有分司令、指挥官等名称〔34〕。1923年,江津县积年老匪曹天全单方面宣布已受杨森招抚,自封旅长,于8月9日聚匪千余人,“烧房数百家,奸淫掳勒,无所不为。杀毙者男女二百余人”。这也反映了土匪从匪后的复杂心理和对合法身份的向往。

六、土匪的年龄结构特征

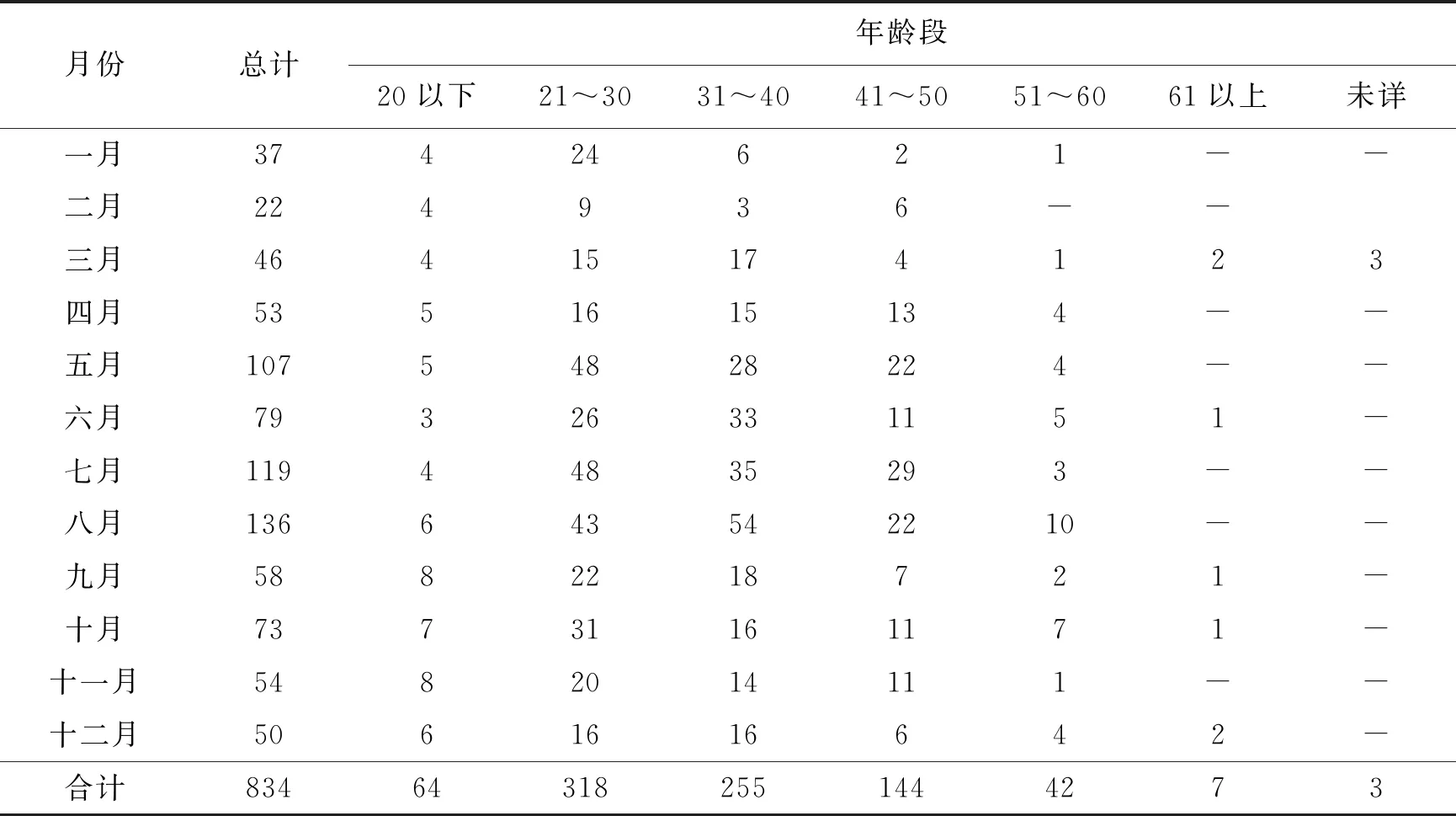

土匪的年龄结构是土匪的重要特征,笔者对保存最为完整的民国30年(1941年)各月份的四川省清剿盗匪档案资料中关于四川土匪的年龄的部分进行了统计,见表5。

表5 1941年四川省清剿盗匪年龄结构(单位:人)

表5 1941年四川省清剿盗匪年龄结构(单位:人)

月份总计年龄段20以下21~3031~4041~5051~6061以上未详一月37424621--二月224936--三月46415174123四月5351615134--五月10754828224--六月79326331151-七月11944835293--八月136643542210--九月5882218721-十月73731161171-十一月5482014111--十二月5061616642-合计834643182551444273

土匪的生存往往也面临艰难的环境,如长途行路、爬山爬坡、夜间抢劫等,只有年轻力壮者才能适应,年老的土匪往往遭到遗弃,新的青年又不断的进入土匪队伍,使得土匪队伍呈现一定的相对稳定性。从表5可看出,土匪有上至60岁的老人,下至20岁以下的青年,各个年龄阶段都有,但其中20~40岁的青壮年占到全年所剿土匪人数的一半。

七、结语

四川是民国时期匪患最为严重的省份之一,匪患贯穿整个民国时期,先后经历了民初的膨胀、“防区制”时的泛滥、川政统一后匪患相对减弱和中华人民共和国成立前夕土匪与敌特合流四个不同时段。尤其是民国前期,由于北洋军入川、护国战争等战事影响,逐渐形成了四川各军事实力派力量均势的局面,省府失去了对全川政局的绝对控制,故而四川政局走向了军阀割据的脆弱政治局面,造成四川社会长期的不安定,加速了匪患爆发式滋生与蔓延。

空间上,土匪主要分布在四川与邻省交界地区、四川盆地中心区及各县之间的结合部。土匪身份存在非法与合法的复杂交织,土匪与军人转换频繁,甚至有的土匪还转化为地方官僚;土匪有一定的纪律约束,但又难以严格执行匪规;种类上,以兵匪、会匪最为常见,危害极大;土匪以青年、中年居多。

民国时期,四川匪患的这些特征体现出匪患已经侵入社会系统的各个方面,成为社会顽疾,土匪存在时间的持续性、活动空间的广泛性及其他特征的多样性正是匪患治理的艰难所在,也体现出社会转型时期社会问题的复杂根源。

注释:

①见《东方杂志》十二卷第二号《中国大事记》(三)。

②见《东方杂志》十二卷第三号《中国大事记》(三)。

③见《东方杂志》十三卷第十一月号《中国大事记》(一)。

④见《东方杂志》十三卷第十二月号《中国大事记》(一)。

⑤张世模《民国初期(1912-1921)我经历的兵灾与匪患之回忆》,收入内部资料《富顺文史资料选辑》(第6辑)64-65页。

⑥罗大千《朱德剿匪在况场》,收入内部资料《泸州文史资料选辑》(第五辑)3-4页。

⑦《德阳县旧社会匪患概述》,收入内部资料《德阳文史资料选辑》(第一辑)14-19页。

⑧雁秋《国民党游干班的起源到覆灭》,收入内部资料《四川文史资料选辑》(第十九辑)186-187页。

⑨资料来源于《川报》1923年8月10日第六版;四川省文史研究馆编《四川军阀史料》(第三辑)第163~164页,四川人民出版社1985年版。

⑩资料来源于何西亚《中国盗匪问题之研究》第99-100页,泰东图书局(上海)1925年版。