辽河盆地欢双地区古近系沙二段沉积微相定量研究

2018-12-04牛海青韩小锋陈世悦

牛海青,韩小锋,陈世悦

(1.西北大学,陕西 西安 710069;2.中国地质调查局西安地质调查中心,陕西 西安 710054;3.中国石油大学(华东),山东 青岛 266580)

0 引 言

长期以来,沉积相的定量研究一直是地质工作者关注的重点方向[1-3]。冯增昭先生提出的单因素分析多因素综合作图法一直是沉积相研究所普遍采用的定量分析方法[4-6], 该方法对定量编制宏观沉积体系及其沉积亚相的平面图有很好的应用效果[4-6],但难以定量刻画沉积微相的平面展布特征。近几年,随着地球物理技术和计算机技术的发展,出现了储层随机建模、多元统计、自动识别沉积微相、地震沉积学等新技术方法[7-10],加快了沉积相定量研究的速度,受地震资料横向分辨率的限制及地震属性多解性的影响[11],沉积相的定量研究仍是沉积学研究的难点。在对碎屑岩扇三角洲沉积体系进行研究时,发现各沉积微相与砂岩粒级的相对百分含量具有一定的统计相关性,以此为基础,提出了使用各粒级砂岩的相对含量比值等值线来刻画沉积微相的相对单因素作图方法,该方法在欢双地区沙二段沉积微相定量研究中取得了很好的应用效果。

1 方法的提出

最能反映沉积时期水动力强度的参数是粒度,沉积时期水动力强度越大,则粒度越粗。沉积露头精细解剖的基础,不同的沉积微相对应不同的岩石粒度组合[12-13]。扇三角洲沉积模式及其水槽模拟实验均显示,从扇三角洲前缘水下分流河道沉积到水道末端砂坝再到远端远砂坝或席状砂,沉积砂体平均粒度逐渐减小,反映沉积微相沉积时期水动力能量逐渐减弱[14]。

值得注意的是,扇三角洲水槽实验扇体显示:水道和水道间沉积均以砂岩为主,2个微相的砂岩厚度与地层厚度的比值范围相同,唯一不同的是水道微相中—粗砂岩占比明显高于粉细砂岩,而水道间沉积微相砂岩则以粉细砂岩为主。通过统计分析,发现粉细砂岩与砂岩、泥质砂岩与砂岩的比值与远砂坝、席状砂之间有较好的相关性,但不同粒度的岩性及其组合特征主要应用于研究沉积微相的垂向特征,平面上能否利用不同粒度的岩性统计特征来研究沉积微相还需进一步研究。受冯增昭单因素分析、多因素综合分析做图法[1]的启发,提出并尝试利用同一层序格架内中—粗砂岩的厚度与砂岩厚度比值、粉细砂岩的厚度与砂岩厚度比值、泥质砂岩的厚度与砂岩厚度的比值等相对单因素比值参数研究各沉积微相平面展布特征。

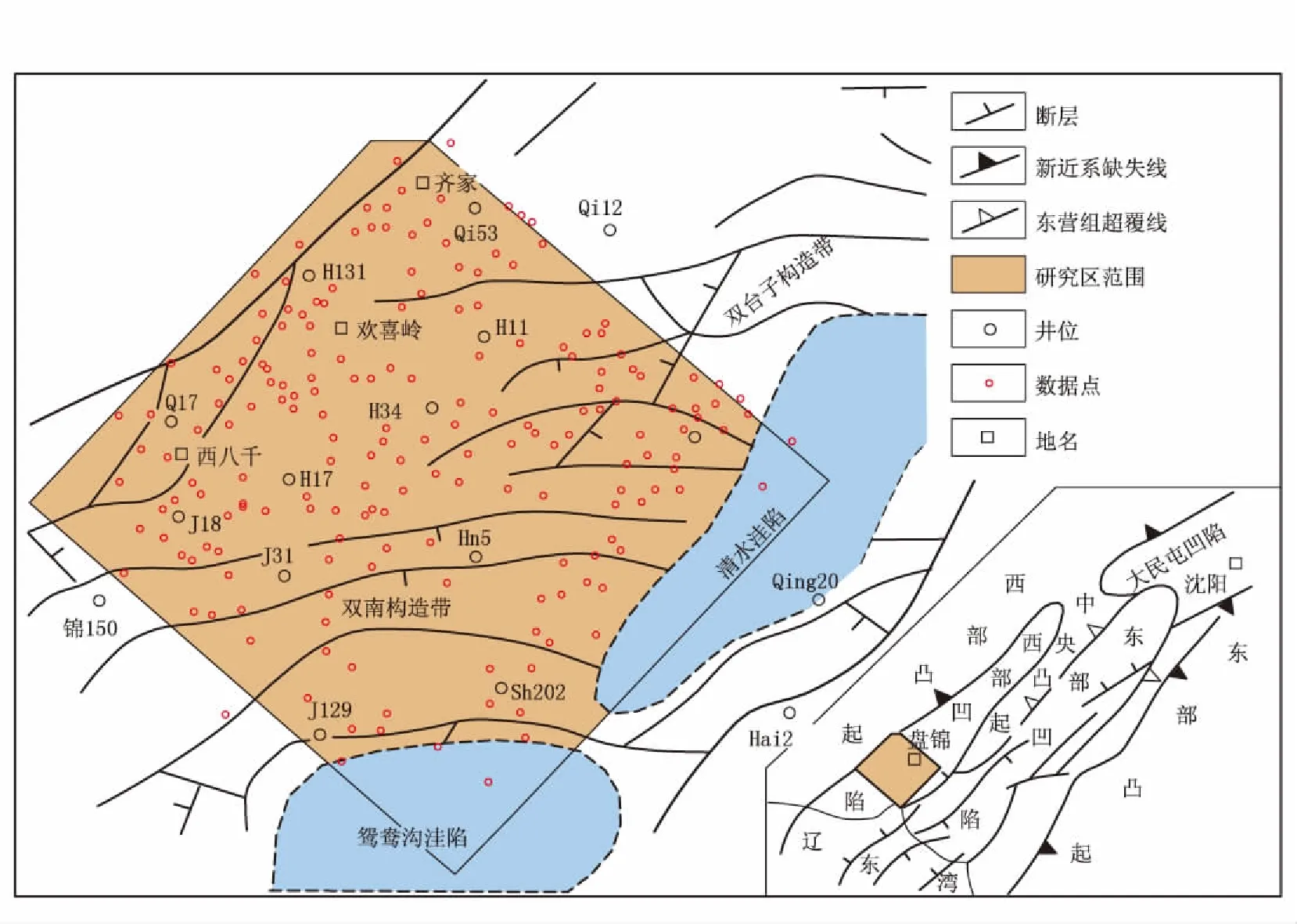

2 研究区概况

辽河油田欢双地区位于辽河盆地西部凹陷中南段,包括西部斜坡地区中南段和双台子构造带南段(图1),沙二段和沙一下段是一个完整的三级层序,沙二段是该层序的基准面上升期[15-17]。沉积岩性主要为含砾中—粗砂岩、细砂岩、粉砂岩和泥岩,泥岩颜色以灰色为主,岩石类型属低成熟度的硬砂质长石砂岩和杂砂岩,不等粒结构,磨圆度较低,反映了近物源、快速堆积的扇三角洲前缘沉积特征,可进一步划分为水下分流河道、河口坝、席状砂、废弃河道和河道间共5种沉积微相。

以14口井的岩心观察为基础,详细分析了 226口井的测井及录井资料, 在等时地层格架内研究了砂岩在地层厚度中的占比特征以及不同粒度的岩性(中—粗砂岩、粉细砂岩、泥质砂岩)在砂岩厚度中的占比特征,建立了沉积微相与各单因素对比值之间的对应关系(表1)。表1显示,砂地比大于60%情况下,可以进一步根据粗粒砂岩在砂岩中的相对含量区分出河道的展布特征;在河道边部,根据粉细砂岩的相对含量区分河道间和废弃河道的展布;在砂地比含量较低(10%~40%)的区域,可利用砂岩中—粗砂岩厚度与砂岩厚度比值的等值线图确定河口坝的展布,结合粉细砂岩厚度与砂岩厚度比值的等值线图、泥质砂岩厚度与砂岩厚度比值的等值线图分析得到席状砂及滨浅湖的发育特征。

3 相对单因素定量分析

3.1 砂地比等值线图

砂地比等值线特征显示:该期物源主要来自西南方向,西南部扇体范围广、厚度大,J16、Q10、H66、H11等井区的砂地比都超过了80%,其余井区的砂地比也都在40%以上。北部砂体规模及厚度明显较西南砂体小,仅Qi13、Qi11等井区的砂地比达到了80%(图2a)。该单因素特征可明确扇体发育的大致位置及物源方向,但无法反映沉积体系展布形态,更无法反映沉积微相展布特征。

3.2 砂岩中粗粒砂岩占比等值线图

中—粗沉积砂岩包括中砂岩、粗砂岩及所有含砾砂岩及砾岩,通过编制粗粒沉积砂岩与砂岩厚度的百分含量等值线图研究地层中粗粒沉积砂体在砂体厚度中的平面分布特征,该相对单因素特征在沉积微相中可以指示分流河道、浊流水道的发育位置。

图1 辽河油田欢双地区区域构造位置

沉积微相单因素相对值/%中—粗砂岩与砂岩厚度比值粉细砂岩与砂岩厚度比值泥质砂岩与砂岩厚度比值砂地比水下分流河道≥60<20<20>60水下分流河道间<60<40<20<60废弃河道<6040~100<20<40水下分流河道河口坝40~6060~100<2010~40扇三角洲前缘席状砂<40>60>2010~40

该期地层中的粗粒沉积砂岩的含量高值主要集中在J2、H66、Qi17、Sh74等井区,这些高值区连片出现、呈条带状分布(图2b),较好地反映了分流水道等高携砂能力流体所属相带的发育位置及展布形态。

3.3 砂岩中粉细砂占比等值线图

粉细砂岩厚度与砂岩厚度比值等值线图在沉积微相中可以指示分流河道间、河口坝等发育的位置。该期地层中粉细砂岩含量高值区主要在H123、J119、Sh201等井区及相邻井区连片出现(图2c),上述地区的砂地比统计数值并不低,只是粉细砂岩在砂岩厚度中的占比较大,反映水动力减弱。在分流水道的末端及两侧连片沉积了大量粒级较小的碎屑颗粒,指示携砂能力较弱的沉积微相的发育位置及展布形态。

3.4 砂岩中泥质砂岩占比等值线图

泥质砂岩厚度与砂岩厚度比值等值线图表示地层中泥质砂岩厚度在砂岩厚度中的百分含量于平面上的展布特征,该特征通常指示河道间、席状砂及湖相等相带发育的位置。该期泥质砂岩含量较少,仅集中在H631、H42等井区,其他范围内仅零星发育(图2d)。

3.5 沉积微相平面展布特征

研究区H11、Qi17、H4、J31等井区砂岩厚度占地层厚度比值达到40%以上,砂岩中粗粒沉积砂岩的含量达到了80%以上,判断为水下分流河道沉积微相展布区。Q14、Q5等井区砂岩含量同样大于40%,但砂岩中粗粒沉积砂岩的含量明显降低,含量不足20%,岩性以粉砂岩、细砂岩为主,粉、细砂岩的厚度比值达到40%,判断该类区域为水下分流河道间或废弃河道沉积微相展布区,泥质砂岩厚度与砂岩厚度比值高为废弃河道沉积,低则为分流河道间沉积;Sh206、Sh92等井区砂岩含量达60%以上,粗砂岩厚度与砂岩厚度比值小于20%,粉细砂岩厚度与砂岩厚度的比值达60%,判断为河口坝及席状砂沉积微相展布区(图3)。

图2基准面上升期单因素分析

3.6 沉积相标志对应特征

岩心观察显示,沉积物粒度粗,岩性以粗砂、含砾砂岩砾岩为主(图4a),牵引流沉积构造特征明显,常见定向排列的泥砾(图4c),底部冲刷构造发育(图4d),其上岩性多发育槽状(图4e)、板状(图4f)等交错层理,垂向上由多个由粗变细的正韵律层序组成,层序顶部多为一段浅湖相泥岩,泥岩颜色以灰色为主(图4b),反映了水下分流河道的形成、充填、直至废弃的全过程[19]。

粒度概率曲线特征表现出3种类型:①两段式(图5a);②高斜—跳—悬夹过渡式(图5b),反映河口区中等能量的动荡水流环境;③粒度分布范围宽、总体斜率低的多段式(图5c),反映洪水期能量较强的不稳定水流入湖、快速堆积的结果,指示扇三角洲前缘水下分流河道沉积微相。岩心观察及粒度特征反映的沉积微相类型与沉积微相平面展布图相吻合。

图3基准面上升期沉积微相展布

图4 欢双地区扇三角洲前缘沉积相标志

图5 欢双地区扇三角洲沉积粒度概率曲线特征

4 讨 论

油田开发区具有钻井资料丰富、沉积相研究精度要求高的特点,一般都进行过等时地层格架划分、精细的小层对比或油层对比,客观上提供了分粒级统计岩性厚度的数据基础,而且小层沉积微相展布是油田井位重要的部署依据。鉴于该方法在欢双地区沙二段沉积微相定量研究中取得较好的应用效果,认为在油田开发区的沉积相研究中,除了使用常规的单因素分析结合地震相等多种因素综合研究之外,还应对不同粒度砂岩所代表的微相类型进行解剖,统计分析各沉积微相中不同粒度沉积物含量的差别,利用各粒级砂岩的相对百分含量来刻画沉积微相,以取得更好的效果。

相对单因素作图法定量研究沉积微相是在实际的研究工作中总结、提出的,相对缺乏不同地区、不同沉积微相大量细致地野外露头定量研究、对比、数据统计及实验验证,需要进一步的研究、论证与完善。此研究成果提供了一个沉积微相定量研究的思路,希望对广大的地质工作者有所启发。

5 结 论

(1) 以岩心观察为依据,研究区扇三角洲前缘可进一步划分为水下分流河道、河口坝、席状砂、废弃河道和河道间共5种沉积微相。通过统计分析大量的测井 、录井资料, 认为中—粗砂岩(包含砾岩)、粉细砂岩、泥质砂岩3种岩性厚度在砂岩厚度中的比值特征与扇三角洲前缘各个沉积微相存在良好的对应关系。

(2) 应用“相对单因素作图法”对辽河盆地欢双地区沙二段扇三角洲沉积体系下沉积微相的平面展布特征进行研究,定量刻画出基准面上升期H11、Qi17、H4、J31等井区位置的水下分流河道、Hn5井区的河口坝及Sh206、Sh92等井区的席状砂展布特征,为研究区岩性油气藏的勘探选区提供了较为精确的依据。

(3) 相对单因素作图法是对单因素分析多因素综合做图法的完善和补充,对定量分析沉积微相的平面展布特征更为精确,特别是水下分流河道、河口坝等有利相带的位置的确定更加准确,且方法较为简单,油田开发生产实践中可推广使用。

致谢:感谢中国石油大学(华东)陈世悦教授在论文构思与写作上给予的指导;感谢中国石油辽河油田勘探开发研究院刘宝鸿及康武江高级工程师在论文完成过程中给予的帮助和指导。