培养迁移能力,发展数学核心素养

2018-12-04江苏海安市特殊教育学校田华松

江苏海安市特殊教育学校 田华松

数学是一门逻辑性和科学性都很严谨的学科,数学教材在内容的安排上也十分严谨,环环相扣,教师指导学生夯实基础,培养学生知识迁移的能力,使学生可以巧妙地化解数学难题,巩固和深化数学知识,建立完善的知识体系,发展数学核心素养。

一、强化计算推理,夯实基础

在特殊教育的数学教学过程中,培养运算能力有助于聋生理解运算的算理,寻求合理、简洁的运算途径解决问题。因此,教师不妨在教学中强化计算推理部分的内容,从根本上夯实学生的数学基础。

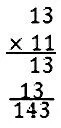

例如,在“两位数乘两位数”的教学过程中,一个数与11相乘是比较特殊的知识点,有一个重要的口诀就是“两边拉,中间加”,很多学生虽然掌握了这个口诀,但却不理解其原理,这时教师可以列出算式来帮助理解。在算式中可以明显看出,当一个数与11相乘时,分别会有两个与自身相同的数错列相排,这样相加的话,最高位和最低位的数字直接“落下”,中间的两个数字相加“落下”,很好地体现了口诀的计算过程。通过这样讲解,学生对计算推理的过程有了更加生动的掌握,便能够更好地理解课本上的知识点,从而夯实自身的数学基础。

由此可以发现,教师在教学过程中适当增加计算推理过程的教学比例,能够在很大程度上帮助学生树立正确的数理思维,从而把枯燥的记忆变成轻松的理解,从根本上改变原有的学习路径,从而大大提高课堂教学的有效性。

二、捕捉适宜时机,引导探究

数学是一门逻辑性很强的学科,知识点之间环环相扣、联系紧密,旧知是新知的基础,新知是旧知的延伸和迁移。所以,教师在教学的过程中,要善于启发学生,善于捕捉时机,利用已有知识经验拓展开来进行学习,使学生不仅局限于学习课本中的知识,更培养学习的方法和能力,发展数学核心素养。

1.转化点,发现新旧联系

知识迁移的过程是指通过借鉴已有的知识体系,通过理解和技能运用进行拓展,应用于新的情境中,得出新的知识体系。教师通过传输学生“旧知识孕育新知识,新知识延伸旧知识”的学习观念,引导学生抓住转化点,发现新旧知识之间的联系。

例如,在讲授“平行四边形面积”这一知识点时,笔者首先带领学生复习之前学过的长方形面积这一知识点,请两名同学对长方形面积计算公式的推导过程进行讲解,作为课堂导入的铺垫。然后,笔者引导学生动手操作进行探究,剪下平行四边形的一个三角形拼到另一侧,发现平行四边形可以拼成一个矩形,或者沿着平行四边形的高进行剪裁,再将两个直角梯形进行拼接,也可以拼成一个长方形。最后,笔者启发学生进一步探究平行四边形和长方形的面积关系,直至总结出平行四边形的面积=底×高。

教师在教学过程中,注重对旧知的回顾和连接,捕捉新知在旧知体系中的衔接点,引导学生借助转化思维理解新知,培养学生的知识迁移能力,延伸学生的数学学习。

2.相似处,寻找共同属性

数学题海虽然题目万千,但都有一定的规律和类别,教师在教学生进行解题时,要注意引导学生对题目进行分类和归纳,寻找题目之间的相似性,抓住事物的共同属性,培养从一类事物迁移到另一类事物的能力,锻炼知识迁移能力。

例如,笔者发现学生一般可以很熟练地掌握两位数乘以两位数的计算规则,但却很容易在计算三位数乘以两位数时出现错误。为了让学生能够更好地对这一知识点进行理解,笔者首先出示了一组两位数相乘的竖式计算:45×12= 59×23=41×17= ,然后选取三个学生尝试讲解他们是如何进行竖式计算的。在学生回顾了两位数相乘的计算规则,即先用第二个因数的个位数字,乘以第一个因数,乘积的末尾和个位对齐,再用第二个因数十位上的数字和第一个因数相乘,乘积的末尾和十位对齐,然后将乘积相加。接下来,笔者进一步引导学生将这个规则运用在三位数乘以两位数的过程中,让学生明白无论几位数,规则都是相同的。

教师在教学过程中,通过引导学生寻找问题之间的共同属性,利用其中的相似性进行合理推理,揭示数学知识之间的内在联系,发展数学核心素养。

3.推理时,促进顺利进行

新特殊教育课标要求:推理能力的发展应贯穿于整个数学学习过程中。推理是数学的基本思维方式,也是人们学习和生活中经常使用的思维方式。在教学中,教师要引导学生建立框架和逻辑,帮助学生迁移旧知,发掘新知,从而能够利用学生自身的能动性,来推动课堂的发展,实现教学目标。

例如,在对土地的面积单位这一知识点进行教学时,学生很早就已经掌握了1平方厘米是1厘米乘以1厘米的面积,1平方分米是1分米乘以1分米的面积。这时,教师可以适时把握机会,引导学生自身推导出平方米和平方千米的概念。在黑板上,教师可以先把平方厘米和平方分米的计算过程列出来,之后相继列出平方米和平方千米的名字,学生再根据已有的知识,很容易就可以推出1平方米是1米乘1米,1平方千米是1千米乘以1千米的面积,从而实现了学习过程中的自我学习。

教师在教学过程中,要适当把握课堂教学的时机,有机地建立起旧知和新知之间的联系,帮助学生进行知识的迁移与转化,在这个过程中,潜移默化地培养学生对数学学科内在思维和逻辑的把握。

三、搭建展示空间,形成习惯

数学学科存在一定的学习难度,学生在学习效果不理想时,往往会产生畏难情绪,从而影响下一步学习的开展和继续。因此,教师在教学过程中,要打造更加多元的数学课堂,给学生搭建相应的展示空间,培养其良好的学习习惯。

例如,在进行竖式计算教学时,为了提高课堂教学的迁移性,笔者进行了一个快速运算比赛,在黑板上列出一系列题目,让学生根据题目展示自己能想到的最巧妙的解决办法。有的学生在进行15×11=?时,先计算10个数相乘,再与自身相加,在黑板上展示的计算式如下:15×11=15×10+15=161。有的学生在15×19=?时,先计算20个15相乘的结果,再减去一个自身,列出计算式如下:15×19=15×20-15=285。这些展示很好地提高了学生的积极性,推动了课堂教学的进程。

由此可见,教师在教学过程中,如果能够综合利用不同的教学资源,打造更加多元的教学课堂,给学生更多的展示和发挥空间,必将能够很好地引导学生的迁移习惯,提振学生的学习兴趣,从而帮助学生建立良性的学习循环。

知识的迁移能力不仅包括对于知识之间的延伸和理解,也包括对知识的应用过程。教师在教学的过程中,培养学生的知识迁移能力,既促进学生对知识的理解,也培养了学生举一反三解决问题的能力,有利于特殊教育学校的学生形成完整的知识体系,发展数学核心素养。