制度、机会结构与性别观念:城镇已婚女性的劳动参与何以可能*

2018-12-03刘爱玉

刘爱玉

(1.北京大学 社会学系,北京 100871;2.北京大学 中国社会与发展研究中心,北京 100871)

一、问题提出

女性劳动参与率的提高对女性、家庭与社会有广泛而深远的意义。研究表明:女性劳动参与率的提高能改善她们的收入,促进劳动力市场的性别平等,有效提升其在家庭中的决策权与议价能力[1](PP 76-108)[2](PP 179-291),同时对降低生育率、提高女婴存活率、增加对子女的教育投资等都有积极影响[3](PP 71-85)[4](PP 369-387),对削弱性别歧视也有积极作用[5]。因此,促进女性劳动参与成为重要的研究议题。

与一些西方国家女性劳动参与率在近几十年的逐步上升[5]不同,20多年来中国女性虽在教育上取得长足进步[6][7],但其劳动参与却自20世纪90年代中期后出现了较大幅度的下降[6][8][9]。CFPS2010数据显示,16岁及以上女性的劳动参与率为64.3%,比男性低约15%,性别比为0.8。“第六次全国人口普查”数据统计的女性劳动参与率为63.7%,男性为78.2%,性别比也是0.8[10]。通过对第四次、第五次和第六次全国人口普查数据的比较发现,21-55岁城镇劳动适龄女性的平均劳动参与率从1990年的85.25%下降至2000年的74.87%[6];25-49岁黄金劳动年龄女性的劳动参与率下降明显,从1990年的91.00%下降到2000年的87.60%,2010年则下降到83.20%[11]。

寻找影响女性劳动参与率的因素是社会学研究的重要内容。

一种宏观视角认为,经济和社会结构、制度安排、社会规范或文化对女性劳动参与有影响。对2001-2010年中国大陆31个省、自治区、直辖市的面板数据进行分析后发现,与经济发展紧密关联的一些指数,诸如城镇失业率、资本产出比、贸易开放程度等与女性劳动参与密切相关,经济发展能促进女性劳动参与[12]。但实际情况是,20多年的经济发展并没有带来女性劳动参与的上升,反而呈现出下降趋势。

一种转型理论认为,存在“女性化U形假设”(feminization U hypothesis),即女性劳动参与和经济发展之间存在U形曲线关系,在农业社会向现代社会的转型过程中,女性劳动参与率是一个先降后升的过程[13]。中国从再分配经济体制向市场经济的转型是城镇女性劳动参与率下降的主要原因[8]。

一种微观视角认为,必须把家庭纳入其中来认识女性劳动参与,包括家庭经济水平、家庭照料责任(孩子数量、婚姻状况、父母是否同住等)、女性自身的受教育程度、工作经验、性别观念等因素对其劳动参与产生的影响[6][11][14](P 272),并由此形成几个互为竞争的研究假设。

一是家庭资源说。人们的经济生活以家庭为基本单位,女性劳动参与受到家庭经济水平的影响。家庭总收入越高,通过女性有偿劳动满足家庭消费需求的边际效应就会越低,女性的劳动参与决策也就体现出越强的自主性。家庭总收入较低会成为刺激女性就业的动机。这种观点无论在中国还是西方都获得了证实[6][15](PP 381-394)[16][17]。

二是家庭责任说。家庭照料责任理论强调,女性是家务劳动和照料责任的主要承担者,女性的婚姻状况、家务劳动、需要照顾的家庭成员数量,均对女性的劳动参与造成影响。有研究发现,以是否有未成年子女、子女数量、婚姻状态等为衡量指标的家庭照料责任越大,越不利于女性的劳动参与[14](P 272)。家庭照料责任显然是影响女性劳动参与的重要微观因素[18](PP 221-241)。国外学者对东亚一些国家的研究发现,在东亚儒家文化背景下,韩国和日本女性结婚以后,为了照料家庭和承担家务退出劳动力市场的现象较普遍[19](PP 1099-30)。国内学者的一系列研究表明,女性在家庭领域的主导角色正在强化,导致了其劳动参与率的下降[6][20]。

三是教育促进说。一些学者认为,个体在劳动力市场中的机会大小取决于他(她)的人力资本(知识和技能)投入。女性受培训(教育和工作经验)越多,其在劳动力市场中的预期收益就越高,退出劳动力市场的机会成本也就越高,也就越不可能退出劳动力市场,即教育程度越高的女性越有可能进入劳动力市场。教育程度的提高能够促进女性的劳动参与几乎已经成为学界的共识[6][14](P 272)[20]。但既有的研究仅从教育带来经济利益多少和机会成本大小的角度解释教育对女性劳动参与的影响,如果真是如此,又如何解释在女性教育获得日渐与男性相同的情况下其劳动参与却下降呢?

四是性别观念说。国外有研究认为,女性就业更多地与平等的性别角色态度相关[21](PP 221-227)[22](PP 559-569)[23](PP 759-779)。国内一些学者的研究也发现,中国最近20年出现了性别观念回归传统的现象,如根据第一期(1990年)、第二期(2000年)和第三期(2010年)中国妇女社会地位调查数据,以“男人应该以社会为主,女人应该以家庭为主”为例,受访者对这一说法的认同率从1990年的44.2%上升到2000年的47.5%、2010年的57.8%[24][25][26][27][28]。传统性别规范回潮、女性在就业市场中的境遇下降(性别歧视和性别不平等加剧)以及社会保障体系不够完善,使得诸多女性选择回归家庭[29],女性的劳动参与率下降[30]。

上述研究对理解女性劳动参与的变化有重要贡献,但需要询问的是,为什么面临同样家庭照料责任的女性会有差别化的劳动参与选择?在劳动参与或者不参与的解释上,如何看待不同学者利用不同数据从不同立场提出的观点?宏观视角与微观视角之间的关系如何?微观视角各种不同论争之间的关系如何?

本文努力尝试的是:其一,试图以夫妻配对样本数据为基础,将影响女性劳动参与决策的重要“他人”——丈夫的市场境遇和偏好纳入分析框架,以此避免过往分析女性劳动参与时仅用个体层面数据的不足;其二,在理论视角上,试图整合上述诸多理论视角,认为女性劳动参与由单因素决定的看法都可能面临曲解事实的危险。本文的立场是相信宏观与微观因素、社会市场转型历程、家庭因素、个人人力资本和性别观念的因素会共同作用于女性的劳动参与选择,并通过一个情境理性劳动参与的分析框架,对上述诸要素之间的关系进行勾连。女性的劳动参与是一种社会经济行动,其参与选择受制于制度与物质环境及由制度环境与物质环境交互作用型塑的资源和偏好的影响,是一种情境理性(context bounded rationality)下的选择。

本文经验层面上的研究问题是:城镇已婚女性的劳动参与决策在何种情形下做出?已婚承担家庭照料子女责任特别是家有学龄前儿童的女性劳动参与何以可能?相比于那些没有学龄前子女的女性,其劳动参与的决定模式有何不同?

二、情境理性劳动参与:一个分析框架

在探讨社会转型期国有企业工人地位和利益受损后的行动选择及其制约因素时,本文作者提出了情境理性的行动者分析框架,强调对行动的分析需要考虑个体的感受与选择,但这种感受与选择受制于制度环境和物质环境的影响[31]。本文认为对于已婚女性的劳动参与而言,也可以从情境理性的理论视角进行分析。情境理性中的理性,强调女性的劳动参与是由其特定的库存知识和关联系统的角度来看的理性,是一种在情境中合乎情理的理性。情境理性中的情境,是指女性的劳动参与选择受制于跨越时空的互动脉络中其所处的制度环境、物质环境以及由此型塑的资源影响。女性是劳动参与行动的主体,她们会随时随地对其所处的制度环境与物质环境进行解释和谋划,制订出自己的行动策略,做出自己的行动选择,情境为她们的劳动参与行动划定了选择的范围。情境要素包括三大类:(1)制度环境,包括正式制度与非正式制度,其中正式制度主要关注组织劳动的制度安排,非正式制度主要关注来自家庭及亲友的社会支持;(2)物质环境,本文主要关注经济特性(如经济发展水平)和市场状况(如劳动力市场是需求约束型的还是供给约束型的),它们共同型塑了已婚女性可以进行劳动选择的劳动力市场机会结构;(3)由制度环境与物质环境交互作用型塑的资源(个体性资源与家庭资源)与偏好(性别角色规范)。性别角色规范型塑着制度和结构条件下具有一定资源行动者的行动选择。女性个人认可的性别规范也是夫妻互动实践情境中的性别规范,丈夫的性别规范也会对妻子的性别规范进行调节,并影响资源的使用以及劳动参与的决策。

(一)组织劳动的制度安排

组织劳动的制度安排是指社会就业以何种理论为指导、以何种规则和程序进行安排与组织的一系列约束。在宏观层面上,与国家干预劳动的方式有关,一般由国家或相关权力机构制定以约束人们的劳动行为,表现为与人们参加社会劳动、建立劳动关系直接有关的一系列办事程序、规章和规定。在微观层面上,表现为与劳动就业直接有关的各种办事程序、规章和规定及实施监督机制。中国计划经济时期劳动就业制度安排的基本特征是以劳动指令性计划为龙头的三位一体的结构,即由劳动计划体制、就业体制和用工制度三部分构成,而劳动者就业、辞退等安置的计划性与行政性则为就业体制的核心。传统劳动行政计划的主要特征是指令性“人头”计划;传统就业体制的主要特征是“统包统配”;传统用工制度的主要特征是国家固定工制度,即终身制[32]。三位一体的就业制度安排在微观层面上表现为单位制,各类企事业单位在人事、生产和福利等方面接受国家的管理和分配,在用人上企业主要接受国家的配置安排。比如在中华人民共和国成立初期,国家以行政手段在商业、服务业普遍推行以女替男的政策,政府劳动部门在审批企业用工计划时采用男女搭配的做法,以保证各行业的女性比例。这样,在“统包统配”的就业制度下,以单位制为依托,城镇妇女的就业基本上由国家直接安排在各类公有制企业中,在“高就业、低工资、低效益、低素质”的就业格局下,城镇女性劳动年龄人口基本上实现了普遍就业,女性劳动力参与率超过90%,女性劳动力几乎占总劳动力的半数(48%),保持了罕见的高参与率。

市场化转型重构了组织劳动的制度安排。一是劳动组织方式的转变,从有计划配置向市场化就业迈进。二是对单位制的改造,即国有企业制度变革,进行产权变更与激励机制的重新设定,传统的单位制逐渐瓦解,大部分国有企业被推向市场,用工自主权也不断扩大。20世纪90年代末的国有企业改革致使大量工人下岗,其中主要以中年人和女性为主[33],他们中的一部分人,通过政府的“再就业”工程重新找到了工作,但大多数进入的是非公有部门的某些行业和职业[34][35]。三是改制后的企业市场化运行。企业行为日益以市场需求和竞争机制为导向,更少依赖政府的行政指令行事。国有企业尽管仍需受政府行政指令的影响,但执行力度也不再是铁板一块,特别是在20世纪90年代以后这种转型更加明显,国有企业在招工、激励和解雇工人方面具有越来越多的市场化特征。

三个方面的劳动组织制度安排转变对于女性劳动参与而言,最为重要的是国家保护机制逐步退出,企业自主权增大,劳动力市场配置取代行政配置导致的影响。劳动力市场的发展表现为:一是体制内劳动力市场的逐步发育和成长,即国有企事业单位通过各种制度变革(尤其是劳动就业制度的改革)对新招用的工人与原来的固定工等用工行为的市场化;二是体制外劳动力市场的催生与发展,20世纪80年代以来新兴部门的发展和市场空间的生成,农村大量的劳动力和一部分城镇劳动力逐渐由市场来配置,催生了中国劳动力市场的逐步发展成长和企业用工制度的市场化,形成了所谓的体制外劳动力市场。劳动力市场配置机制是一种效率优先的市场机制,这种机制取代了国家主导的再分配机制,女性在就业竞争中处于弱势地位,在面临生育和家庭责任压力时,如果缺乏家庭支持,则不得不退出劳动力市场[6][8][16][36][37][38]。

(二)生计与家庭支持

家庭在传统中国社会生活中具有非常重要的地位,是重要的维系生存的单位。梁漱溟先生认为,中国社会是家庭本位的[39],社会团结首先是家庭(家族)的团结,是靠差序格局形成的社会支持体系[40]。家庭本位文化型构了个人与家庭、小我与大我的责任、义务关系,形成了情境化的社会支持关系。王思斌认为,这种以儒家伦理为基础的团结强调家庭(家族)的整体性,鼓励小我对大我的责任,包括小我对大我的拖累。这是一种家庭(家族)对其成员表示关爱、个人对家庭(家族)尽力贡献的关系结构。共同的生活、时空的一致性使家庭(家族)的支持关系成为可能,这是中国社会基本的社会团结[41]。虽然近百年来中国社会经历巨大的革命性变迁,但是家庭的核心功能依旧未有根本改变,市场化转型增加了城市生活的不确定性、不稳定性与非预期性,个人在就业、医疗、伤残、意外事故、婚姻、养老等方面遭遇的风险和变故也随之增加,家庭成员间的相互支持成为非常重要的应对外界变化的前提[42]。

家庭支持主要是指家庭成员为个人提供的帮助,这些帮助基本上可以分为经济支持、生活照料和情感支持三部分。经济支持主要表现为金钱上的支持,比如帮助已婚子女购房或者协助首付,定期或不定期地给子女现金。生活照料主要表现为帮助子女照看小孩以及日常家务料理。情感支持主要指当儿女有事需要商量、建议或帮助时提供的支持。本文的家庭支持侧重于生活照料。

已有关于女性劳动参与的中外研究都关注并在不同程度上证明了家庭结构、家庭支持的影响,比如当女性与父母同住时,赋闲父母的时间机会成本较低且更熟谙家务料理与看护孙子女。为了最大化家庭福利,父母会协助女儿或媳妇看护孩子、操持家事,从而放松女性的时间约束并增加她们的市场劳动供给。以日本为例,基于1990年16-49岁已婚妇女调查数据的研究发现,与父母或配偶父母同住显著提高了女性参加工作(尤其是全职工作)的可能性[43](PP 677-702)。阿基柯·欧伊斯(Akiko S.Oishi)等学者则进一步将家庭结构细分为与自己父母同住、与丈夫父母同住以及与老人分开居住,发现与自己父母同住显著增加了已婚妇女的劳动参与率,而与丈夫父母同住对女性劳动参与的促进作用则更为明显[44](PP 35-48)。基于美国1982-1992年收入动态跟踪调查数据中有至少一位存活父母的25-64岁女性样本的研究发现,与父母同住显著增加了女性就业的可能性[45](PP 149-175)。中国的相关研究也显示,与父母同住或多代同堂家庭模式有助于减少女性的家务负担,一般多代同堂家庭中老年父母会尽力协助女儿料理家务,有助于她们投入更多的时间工作,从而增加女性的就业概率,有效地提高她们的劳动参与程度[11][20]。

(三)劳动力市场机会结构

安德鲁·艾伯特(Andrew D.Abbott)指出,各种各样的行动者必须在一组机会和约束里工作,劳动力市场机会结构是无形的历史传统[46]。林南(Lin,N.)认为,行动者的选择是在结构性机会与约制中进行的,而选择与机会、结构之间的互动也会改变与影响这些机会与结构[47]。劳动力所面对的不确定性来源于市场环境,在不同的市场结构中,工作机会的分布不一样,劳动力的失业风险也不一样,劳动力市场结构构成了个人工作机会和生涯的社会空间。

型塑女性劳动参与的劳动力市场机会结构因素,决定了客观职位空缺状况或客观的机会结构。其一是就业机会的总体供应情况,这与一个国家或地区的经济发展水平、投资结构、创新等有密切关系,当经济发展中就业机会可以源源不断被创造出来时,就业机会较多,人们更有可能找到适合自己的工作。伊沙贝斯·可瑞尔(Elisabeth Croll)关于20世纪80年代以来中国女性就业境况的研究证明了这一点,她认为改革推动了工业发展、经济和社会制度变革,扩大了女性就业的机会,减少了对女性劳动的家庭需求。只要愿意,女性能够较容易找到低声望、临时性工作[48](PP 336-337)。其二是不同年龄劳动人群的供给状况,即是需求约束的劳动力市场还是供给约束的劳动力市场,当劳动力市场中供给远远大于需求,存在庞大的劳动力后备军时,求职者和在职者都处于比较弱势的地位。求职者会面临严苛的考察与挑剔,而在职者因大量外部更优秀者的存在而随时面临失去职位的可能性。其三是职业群体的规模,即职业是扩张趋势的还是衰落趋势,比如经济结构转型导致产业结构由制造业为主向服务业为主转型,对于女性劳动力的需求会增加。西方一些学者的研究发现,20世纪50年代之后女性就业参与的增加,与这种转变有密切关系[49]。其四是职业的功能性要求,完成职业任务所需的技能、资质,或者可以称之为劳动力市场上各种职业在总体上对于适合其工作者的技能要求。埃里克·欧林·赖特(Erik Olin Wright)指出,较低的失业率,即所谓“紧凑的”劳动力市场(tight labor market)、拥有雇主所需要的稀缺技术以及是否具有脱离劳动力市场、完全依靠非工资收入而生活的能力,型塑了劳动者的市场讨价还价能力[50]。失业率的上升对于女性劳动参与会产生很大负面影响[9]。

(四)资源

资源是行动者为达到自己的目的而展开行动时能够使用的条件,包括行动者自身拥有的以及其能够利用的权力、知识、技能、工作经验、财物、社会关系、信息等各种要素。一些可利用的条件是行动者自身拥有的,如行动者因长期的人力资本投资而拥有高于他人的技能等。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)认为,对教育或技术资格的占有以及对体力劳动力的占有[51](P 103)是非常重要的市场能力,对于行动者的就业机会获得、就业保障、职业生涯前景、各种福利的获得至关重要。人力资本理论对于女性劳动参与的解释,在某种程度上可以看作关于资源状况型塑的市场能力与行动者参与劳动力市场能力之间关系的探讨。根据这种理论,个体的教育水平越高,那么他在劳动力市场中的预期收益就越高,不参与劳动的机会成本也越大,参与劳动的驱动力就越强。美国社会的相关研究表明,从1978 到1998 年,教育对女性就业的正面效应呈逐步增强的趋势[52](PP 22-31)。中国城镇劳动力市场的研究亦表明,教育程度的高低是影响个体参与劳动力市场的重要因素之一[8]。有些学者认为教育对女性参与劳动力市场的正面效应有逐年增大的趋势[16],而吴愈晓通过1995年和2002年“中国城镇居民收入调查”数据的比较发现,教育水平对女性劳动参与的正面促进效应下降,教育的直接促进作用在1995年之后呈降低趋势[6]。

另有一些条件是行动者可利用的,如家庭经济资源、社会资源等[53]。已婚女性最重要的家庭经济资源是丈夫的市场经济能力,即通过劳动力市场参与而获得的报酬或者收入。在美国,已有的研究发现,丈夫的收入越高,妻子参与劳动的概率越小[14](P 272)。然而,关于低收入家庭女性的劳动参与情况,经济学有“沮丧的工人”(discouraged workers)的说法,指的是低收入家庭的女性通常文化程度较低,她们更容易失业并对重新就业失去信心,从而永久地退出劳动力市场[54](PP 8-11)[55]。杜凤莲等利用中国健康与营养调查数据,在女性应对儿童照料和劳动参与矛盾的决策上做了专门分析,发现受过良好教育或者富裕家庭的女性倾向于参加有酬劳动,并更可能把子女送到幼儿园接受教育[56]。

(五)性别角色观念

制度环境和物质环境及其型塑的资源对于劳动参与的影响,会受到社会文化对于家务劳动分工的期许以及个体对这种期许认知的影响,人们如何看待家务劳动、市场劳动的文化意义决定了谁做家务,谁去工作或继续工作。性别角色观念反映了基于其性别化分工理念的个人对有偿工作和家务劳动分工模式的知识,其核心是对“经济支柱/家庭主妇”(breadwinner/homemaker)分工传统模式的态度与认同[57][58]。传统的性别角色观念将男性定位为“养家糊口”的角色,并形成了“男主外,女主内”的劳动性别分工模式。信奉传统性别文化意味着没有恪守传统观念的丈夫和妻子会受到配偶或社会的惩罚。事业型的女性被认为是“不顾家”的、“没有女人味”的;事业上不如愿的丈夫也会被指责是“没能耐”“没出息”的男人,这会鼓励妻子和丈夫向不同的劳动领域投资[59]。因此,制度和物质环境及其资源对于劳动参与的影响并不是线性的,会受到性别角色观念这种社会偏好的影响。

在关于性别家务劳动参与模式及其影响的研究中,学者们发现,经济资源对于家务劳动的影响因“男主外,女主内”的传统性别观念表现出性别化的应对策略,家务劳动分工中存在着“性别表演”(gender display),挣得比丈夫多的妻子们可能会更多做一些家务劳动,挣得少的丈夫有时则通过减少家务劳动以彰显其男性气质[60](PP 652-688)[61](PP 322-335)。中国内地的不少研究认为,传统的父权制和性别分工规范阻碍妇女将其资源有效地转化为权力[59][62][63]。西方学者发现的家务劳动参与方面的“性别表演”现象,也在近来关于中国的一些研究中得到部分证实,如谢宇、於嘉等的研究发现,中国农村地区的女性受到传统性别观念的影响,无法持续地利用相对收入的增加来减少其家务劳动,存在“性别表演”现象,但城镇地区女性相对收入的增加可以帮助她们持续地减少家务劳动,去除“性别表演”[64](PP 5-31)[65]。本文作者也曾在一项关于家务劳动的研究中发现,性别角色观念并不独立地对家务劳动参与和市场劳动参与产生作用,部分女性的家务劳动在经济依赖与性别角色观念交互影响下存在着形态与效应各异的“性别表演”,两性在劳动力市场中的经济地位与社会文化期待交互影响型塑着家务劳动参与[66],在一定情境下,更趋平等的性别观念对促进夫妻共同参与家务劳动和市场劳动具有积极作用,具有性别平等意识的夫妻会更平等地担负家务,更平等地决定劳动参与[66][67]。

纵观既往关于性别角色观念对于家务劳动、劳动参与的影响,基本上是以研究对象个体的性别观念为核心考量。本文将从夫妻配对、动态关系的视角出发,考察性别角色规范对于劳动参与的影响,夫妻性别角色观念的状况及其差异,即使在同样的制度、物质环境和资源情况下,其对劳动参与的影响可能也会有所差别。

三、研究变量及其界定

(一)数据来源与分析对象

本研究使用了2016年发布的中国家庭追踪调查(CFPS)2014年(以下简称CFPS2014)调查数据。CFPS2014调查数据是北京大学社会科学调查中心继2010年基线调查和2012年追访后的第二次追踪调查,样本涵盖了中国25个省、自治区、直辖市,具有较好的全国代表性。基于本研究核心关注的是城镇已婚女性的劳动参与状况,故选取的样本为城镇20-54岁的夫妻配对样本,共3664个,因个人收入、地区人均国民生产总值、就业率与劳动年龄人口等变量信息缺失而损失的配对样本共163个,最终有效分析样本为3501个。

(二)变量测量与描述

因变量劳动参与指调查时女性参与社会劳动的状态(正在参与编码为1,否则为0),参与社会劳动状态包括正在工作和正在寻找工作两种情况。

因为CFPS2014调查数据没有关于职业变动史和生育史的资料,其关于职业的信息只询问了2010年第一次调查时的情况,之后定期追踪数据中无本人开始第一次职业的信息,因此本文暂时悬置了劳动组织制度安排与劳动参与的关系。

家庭支持主要指家庭成员对于家务劳动、家庭责任分担方面所提供的非制度性支持,以是否与父母同住进行测量。分析样本中,未与父母同住者占62.90%,与妻子父母同住者占4.54%,与丈夫父母同住者占32.56%。分析时,与妻子父母同住和与丈夫父母同住被归为一类,反映与父母同住状况。

劳动力市场机会结构以三个变量进行测量。一是地区人均国民生产总值,反映区域经济发展水平状况以及因为经济发展水平可提供的经济机会。2014年地区(3501个有效样本共涉及217个地区)人均国民生产总值的均值为55862.19元,标准差为72241.23。区域之间的经济差异较大。二是地区16岁及以上各种职业人口占16岁及以上人口的百分比,这一比例反映区域就业状况,并对人们的就业选择形成了一种约束。2014年地区就业率均值为65.19%,标准差为11.07。三是地区劳动年龄人口比例,反映区域劳动力供给状况,较高的劳动年龄人口比例使得劳动供给充足,在就业机会既定或者有限的情况下,女性的劳动参与会受到约束。2014年地区劳动年龄人口比例均值为76.33%,标准差为5.45。

性别角色观念。“性别角色”是与作为男人或女人有关的社会角色。性别角色观念(gender-role attitudes)是人们关于男人和女人的地位、分工以及个人行为模式的种种规定性的总和,它展示了人们关于什么样的两性间角色关系是适当的规范和信念,对诸如什么样的两性性别特征、性别角色期望、性别行为模式、性别的地位和作用等是适宜性的提供了社会期待。

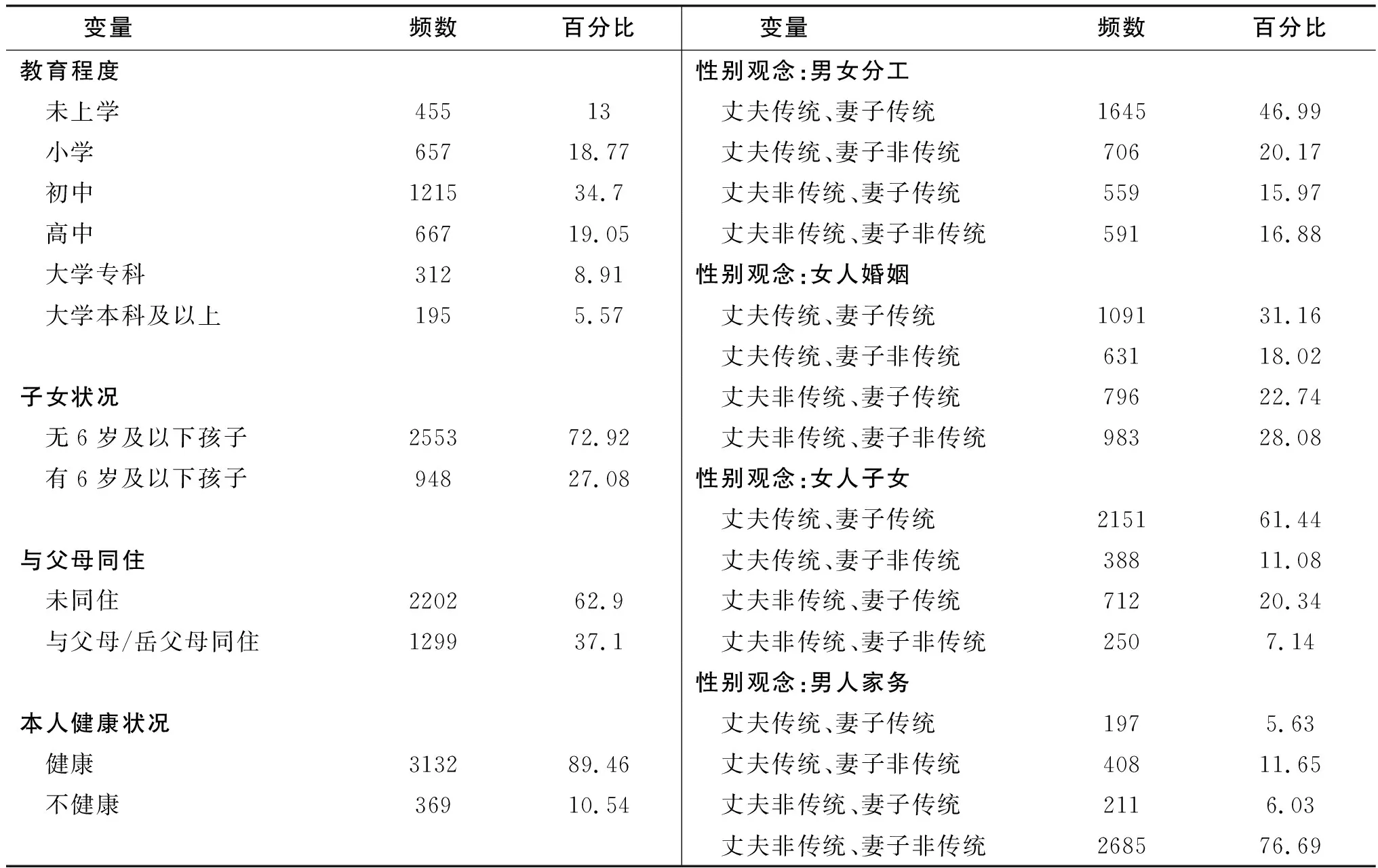

CFPS2014调查问卷从四个方面测量了性别角色观念。一是男女分工,测量的问题为“男人应该以事业为主,女人应该以家庭为主”;二是女人婚姻,测量的问题是“干得好不如嫁得好”;三是女人子女,测量的问题是“女人应该有孩子才算完整”;四是男人家务,测量的问题是“男人应承担一半家务”。调查问卷对上述性别角色观念问题提供了五项选择:非常不同意、比较不同意、说不清、比较同意、非常同意。对于前三个问题,越是不同意,越是倾向于认同现代性别角色模式;越是同意,则越是倾向于认同传统性别观念。对于男人家务观念的测量则正好相反。以男女分工为例(其余类推),根据妻子本人和丈夫的相应回答,将回答比较同意和非常同意者界定为传统,其余的界定为非传统,可以区分四种夫妻性别观念的类型,即“丈夫传统、妻子传统”“丈夫传统、妻子非传统”“丈夫非传统、妻子传统”“丈夫非传统、妻子非传统”。“传统”与“非传统”只是一种对于性别观念趋向的大致测量,而不是认为性别观念在“传统”与“现代”之间可以截然区分。

就“男女分工”性别观念而言,丈夫传统、妻子传统的占46.99%;丈夫非传统、妻子非传统的占16.88%。就“女人婚姻”性别观念而言,丈夫传统、妻子传统的占31.16%;丈夫传统、妻子非传统的占18.02%;丈夫非传统、妻子传统的占22.74%;丈夫非传统、妻子非传统的占28.08%。就“女人子女”性别观念而言,绝对多数是“丈夫传统、妻子传统”类型,占61.44%。就“男人家务”性别观念而言,越来越多的人认可男性应该承担必要的家务劳动,“丈夫非传统、妻子非传统”的占76.69%,而“丈夫传统、妻子传统”的所占比例最小,为5.63%。

与以往研究一样,本研究使用女性的年龄、教育水平作为女性人力资本因素的测量变量。教育水平有受教育年限和受教育程度两种测量方式。样本中城镇女性的平均年龄约为39.79岁,标准差为8.84,平均受教育年限约为8.82年,其丈夫的受教育年数约为9.62年;女性的教育离散程度高于其丈夫。总体而言,女性的人力资本不如其丈夫。从接受的教育类别看,接受过大学专科及以上教育的人较少,占14.48%,接受初中及以下教育者占66.47%,19.05%的人接受过高中程度的教育。

本文以丈夫年总收入测量家庭经济背景和经济能力,2014年其均值为20185.15元,标准差为27671.58。在夫妻收入中,就所有女性而言,平均值为36%。就目前有劳动参与的女性而言,平均值为43%。在模型分析时,本文仅考虑了丈夫的年总收入,而不是家庭总收入。

本文以有无6岁以下孩子和在家的子女数量来测量女性家庭责任的大小。2014年27.08%的女性有6岁以下孩子。平均每名女性拥有1.19个孩子。

本文的主要控制变量是健康状况,根据调查问卷中自评健康状况区分为两类:自评非常健康、很健康、比较健康者为一类(统称自评健康者),自评不健康者为另一类。自评健康者占89.46%,自评不健康者占10.54%。本文分析基本变量的描述性统计分析见表1与表2。

表1 类别变量的描述性统计分析

表2 连续型变量的描述性统计分析

四、已婚女性劳动参与的影响因素及其解释

(一)劳动参与基本样貌

数据分析显示,2014年20-54岁已婚城镇女性的劳动参与均值为72.07%,相比于其丈夫而言,低17.16个百分点。

分年龄组看,20-24岁组的已婚城镇女性劳动参与率最低,然后随年龄而逐步增加,到35-39岁时达到高峰,为80.44%,后又缓慢下降,到50-54岁时,尚有60.1%的人在不同程度地参与劳动,劳动参与率具有倒U形特点。相比于女性相应年龄组的丈夫们,女性的劳动参与率不仅显著低于男性,而且各个组之间的性别差距有较大波动。性别劳动参与率差距尤甚的是20-24岁和25-29岁人群,家庭责任状况对于这种突出的差距有重要影响。平均而言,有6岁及以下孩子的女性,其劳动的平均参与率为66.56%,无6岁及以下孩子者,为74.11%,与其相应年龄的丈夫相比,分别低23.77个百分点和14.73个百分点。我们发现,不同年龄组丈夫有无6岁及以下孩子者在劳动参与率上差距较小,甚至有些有6岁及以下孩子者的劳动参与率会更高。

就教育程度与劳动参与率的简单关系看,越是文化程度高的女性,其劳动参与率也越高,女性大学及以上文化程度者的劳动参与率比未上学者高17.58%,男性大学及以上文化程度者的劳动参与率比未上学者高20.05%。家有6岁及以下孩子者对于大学专科文化程度女性的影响最大,劳动参与率的差别达14.87%;男性在这方面的差别不显著。

总体而言,与父母同住的女性的劳动参与率更高些;但对于其丈夫而言,这种影响不明显,甚至可以观察到与父母同住的丈夫,其劳动参与略低于未同住的情况。

考察性别观念各个维度与劳动参与率之间的关系。其一是男女分工,发现“丈夫非传统、妻子非传统”者的劳动参与率最高,为78.00%,“丈夫传统、妻子传统”者的劳动参与率最低,为68.02%,而且家有6岁及以下孩子的女性与没有6岁及以下孩子者一样保持了非常高的劳动参与率。其二是女人婚姻,“丈夫传统、妻子传统”者的劳动参与率最低,为68.56%,其他三类女性在劳动参与率上稍高,但彼此间的差距不十分明显,家中是否有小孩在四类性别观念的女性的劳动参与上,也无法简单做出判断。其三是女人子女,单独而言,“丈夫非传统、妻子非传统”者的劳动参与率最低,其他三类情况之间以及有无子女与其关系都较难判断,需要做进一步分析。其四是男人家务,单独而言,“丈夫非传统、妻子非传统”者劳动参与率最高,为75.12%,丈夫和妻子均传统的女性,劳动参与率最低,为51.78%,有没有小孩在劳动参与率上的变化并不明显(见表3)。

(二)影响因素及其解释

1.劳动参与的Logit回归分析

根据情境理性的劳动参与分析框架,以女性是否进行劳动参与为因变量,以家庭支持、劳动力市场机会结构、资源(人力资本和丈夫经济收入)、性别角色观念等要素为自变量,对女性的劳动参与进行Logit回归分析,为了考察上述要素对于拥有子女状况不同的女性的影响机制是否会有差异,特别将夫妻配对样本区分了三种情况:无6岁及以下孩子、有6岁及以下孩子、有6岁及以下同住孩子(见表4)。

2.家庭责任与性别劳动参与

家庭照料子女责任对于女性的劳动参与有显著影响,家有6岁及以下孩子显著地减少了女性参与劳动的可能性,有6岁及以下孩子的女性,在控制其他要素的情况下,其劳动参与可能性相比于没有者要减少1/3。家有6岁及以下孩子导致女性照看小孩的家务劳动时间剧增,同时,相比于其丈夫而言,女性也更多地担负起了日常采购、洗衣做饭、辅导功课、照料老人等工作。本文作者等利用第三期中国妇女社会地位调查数据分析显示,在婚、有工作的城镇18-65岁男女,从1990年至2010年,女性从事家务劳动的绝对时间明显减少,但男性减少的比例更大。男性的家务劳动时间减少了170%,女性的家务劳动时间只减少了110%。1990年男性工作日每天家务劳动时间为128.2分钟,女性为258.6分钟,女性家务劳动时间约是男性的2倍;2000年男性工作日每天家务劳动时间为88.1分钟,女性为214.2分钟,女性家务劳动时间约是男性的2.4倍;2010年男性工作日每天家务劳动时间为45.1分钟,女性为106.9分钟,女性家务劳动时间约是男性的2.4倍[66];2014年男性工作日家务劳动时间为1.07个小时,女性为2.34个小时,女性家务劳动时间约是男性的2.19倍。

表3 基本变量和城镇夫妻劳动参与情况 单位:%

表4 不同家庭责任城镇已婚女性的劳动参与

注:(1)性别观念四类变量的参照组均为“丈夫传统、妻子传统”;(2)*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。

3.资源

总体而言,教育对于已婚女性的劳动参与有显著的积极促进作用,越是教育程度高者,其参与劳动的可能性越大。教育对于女性劳动参与的影响不是一种简单的线性关系,而表现为一种类别意义上具有质的差异的特征。在不考虑家庭责任的情况下,大专教育程度的女性相比于未接受教育者,其劳动参与的可能性要高2.239倍;大学本科及以上的女性,其劳动参与的可能性比未受教育者高2.882倍。在都有家庭责任的情况下,受过大学及以上教育的女性,其劳动参与显著高于其他人群。大学教育增强了女性在劳动力市场中的竞争力与回报,使这些女性更有力地打破了家庭责任型构的束缚。大学教育对于家有6岁及以下孩子的女性是否继续参与就业发挥了更为重要的激励作用。

家庭经济背景和经济能力状况会影响女性的劳动参与。随着丈夫收入的提升,女性劳动参与的可能性下降,丈夫年总收入每增加1万元,女性劳动参与的可能性会减少约4.7%。相比之下,丈夫收入对家有6岁及以下孩子的女性的劳动参与影响程度更大,丈夫收入每增加1万元,其妻子劳动参与的可能性下降7.9%,即在其他条件相同的情况下,在生育和照顾6岁及以下孩子的阶段,家境较好的女性中断职业的可能性远大于家境较差的女性。

4.家庭支持

与父母同住可显著提升女性的劳动参与,其劳动参与可能性比未同住者高约19%;对于那些没有6岁及以下孩子的女性,与父母同住其劳动参与可能性比未同住者高约25.4%。从模型2看,家有年幼孩子却与父母同住,似乎并未对女性的劳动参与有显著帮助。进一步分析发现,家庭对于子女照看的代际支持可能有不同的方式,或住到儿女家,帮助照看小孩或做家务;或虽不住在一起,但依然承担起照看小孩的责任,如将幼小孩子接到身边,或者因为住得临近,随时可以进行照顾。数据显示,样本中有948对夫妻表示家有6岁及以下的孩子,但是有47对夫妻(约5%)表示孩子没有与自己生活在一起,主要由妻子父母或者丈夫父母照看。本文特别对有6岁及以下同住孩子的女性劳动参与情况进行了分析,发现与父母同住者相比于非同住者,其劳动参与的可能性要高31%。这意味着对家有6岁及以下孩子的女性而言,父母支持的意义更为凸显。

5.机会结构

已婚女性的劳动参与明显受到机会结构的约束或激励。经济快速发展往往意味着能够创造出更多的就业机会,惠及各类人群,也包括女性。模型1显示,人均国民生产总值越高地区的女性,其劳动参与的可能性越高。经济发展水平较高的地区,其较高的就业率具有积极连带效应,能带动更多人群就业,地区16岁及以上人口就业率每提高一个百分点,已婚女性就业的可能性会增加2%;而地区劳动适龄人口越多,则因为劳动力供过于求会导致已婚女性就业的可能性降低,其劳动供给比例每增加1个百分点,女性就业的可能性会减少6.4%。对于家无6岁及以下孩子的已婚女性而言,就业可能性会减少8.4%;对于那些家有6岁及以下孩子却与父母同住的已婚女性而言,劳动力供求状况对于其影响程度略低,其比例每增加1个百分点,女性劳动参与可能性下降4%。我们的猜测有二:其一,家有6岁及以下孩子的女性劳动参与因为家庭责任约束较高,机会结构对有硬约束女性的影响弹性会相对较小。其二,生育后的女性,市场会认为她们完成了生育使命,因此会有更多就业的可能性。

6.性别角色观念

本文从四个方面考察了人们有关性别角色的观念和知识与劳动参与的关系。对已婚女性劳动参与有显著影响的性别观念有两类。其一是有关性别分工的观念。在控制了其他各类要素的情况下,以夫妻双方都高度认可“男人应该以事业为主,女人应该以家庭为主”的女性为参照,丈夫高度认可这一传统分工模式,而妻子并不认可的,其女性劳动参与的可能性高49.1%;丈夫不认可这一传统分工模式,而妻子高度认可的,其女性劳动参与的可能性高26.4%;夫妻双方都不认可这一传统分工模式的,其女性劳动参与的可能性会提高55.9%。对家有6岁及以下同住孩子的女性来说,如果夫妻双方都不认可传统的性别观念,则在其他要素相同的情况下,其劳动参与的可能性比夫妻双方都高度认可这一传统观念者高出1.12倍。其二是对男人承担家务的认可。在控制了其他各类要素的情况下,以夫妻双方都高度认可“男人应承担一半家务”者为参照,则丈夫不认可而妻子高度认可者,其女性劳动参与的可能性高1.168倍;丈夫高度认可但妻子不认可者,其女性劳动参与的可能性高66.8%;夫妻双方都高度认可这一性别分工模式时,其女性劳动参与的可能性高2.051倍。即使对于家有6岁及以下同住孩子的女性而言,家务劳动平等分工的观念依然具有显著作用,特别是夫妻共同认可这一性别分工模式时,女性的劳动参与相比于夫妻双方都不认可这种观点的高1.046倍。这表明,夫妻间对性别分工的认识深刻地影响着已婚女性的职业取向。

模型(全部样本)显示,夫妻关于“干得好不如嫁得好”与“女人应该有孩子才算完整”的性别角色观念,在控制其他要素的情况下,并不对已婚女性劳动参与产生显著影响。劳动性别分工的认知对女性劳动参与有显著影响,具有现代的性别分工意识是家有6岁及以下孩子的女性劳动参与的重要影响因素,丈夫拥有现代的性别分工观念同样具有重要的支持作用。

五、结论与讨论

(一)结论

本文的分析发现主要如下。

1.城镇20-54岁已婚女性的劳动参与显著低于男性,总体劳动参与率均值为72.07%,相比其丈夫而言低17.16%。家有6岁及以下孩子对于女性的劳动参与具有显著负面影响,但并未对丈夫产生类似影响。

2.城镇已婚女性的劳动参与是一种社会经济行动,其参与是制度与物质环境及由制度环境与物质环境交互作用型塑的资源和偏好影响型塑的结果,是一种情境理性下的选择。本文将之界定为情境理性劳动参与分析框架。

3.已婚女性的劳动参与因其依附的劳动组织制度安排不同而存在差异。越是在效率优先为主导的劳动组织方式下工作,在面临诸如生育与6岁及以下孩子照顾事项时,越会面临是否继续工作的挑战。虽然计划经济时代以单位制为主要特征的国有企事业单位也进行了市场化导向的改革,但依然存有某些单位制痕迹的劳动组织方式,依然为已婚有6岁及以下孩子的女性提供一些庇护。

4.家庭支持对于育有6岁及以下孩子的女性尤为重要,最重要的家庭支持来自双方父母,尤其是双方的母亲。3501对夫妻中,与父母同住比例为37.1%,其中与丈夫父母同住者占78.5%。家庭支持有多种方式,最主要的是同住并照看小孩和料理家务。在同样的制度和劳动力市场机会结构下,有着同样人力资本的有6岁及以下同住孩子的女性劳动参与概率因与父母同住而提升了31%。

5.自身拥有及其可利用的资源状况能够型塑个体在某种劳动制度安排和劳动力市场机会结构约束下的选择。教育或技术资格是女性最为重要的具有市场能力的资源。教育对于女性劳动参与的影响不是一种简单的线性关系,而是在接受过的教育类别上表现出显著差异,大学教育显著增强了女性在劳动力市场中的竞争力与回报,使这些女性更有力地打破了家庭责任型构的束缚。丈夫的市场经济能力是女性可利用的重要的家庭经济资源,其对女性劳动参与决策既有促进也有抑制作用,女性的劳动参与随丈夫经济收入的提升而下降。

6.劳动力市场机会结构对于已婚女性的劳动参与有显著影响。经济快速发展创造的就业机会为女性劳动参与提供了更大的平台,而劳动力供过于求则使已婚女性就业的可能性降低。劳动力市场机会结构的改善,对于提升已婚女性劳动参与意义重大。

7.性别规范与文化特别是对家务劳动分工的期许和个体对这种期许的认知,调节着一定制度环境、物质环境和资源条件下的个体劳动参与选择。对性别分工的认识是影响已婚女性劳动参与最为重要的文化规范。现代性别分工意识提升已婚女性的劳动参与。同时,已婚女性的劳动参与还受到其丈夫性别分工意识的影响。数据分析证明,在同样的家庭责任以及同样制度、物质环境和资源情况下,夫妻双方都认可现代性别角色观念者,其女性劳动参与的概率最高。

8.已婚承担家庭责任特别是家有6岁及以下孩子的女性劳动参与何以可能?主要是因为相比于一般女性而言,她们面临的来自制度和物质环境的约束较小。从群体特征上看,她们的文化程度更高,在劳动力市场机会结构中有着更好的位置;她们得到父母支持,家庭经济情况既非大富大贵也非捉襟见肘,所以她们的劳动参与对于家庭和自身都有意义;她们更认可现代的性别角色分工观念,其丈夫有着相似价值观并在实践上给予其支持。但是具有上述群体特征的女性,在全部已婚育有6岁及以下孩子的女性中并不占据多数。全部样本中,大学及以上文化程度、有6岁及以下孩子并劳动参与的女性占全部有6岁及以下孩子样本的8%,占全部分析女性样本的2.2%。性别观念上,不认可“男人应该以事业为主,女人应该以家庭为主”的女性,占全部有6岁及以下孩子样本的19.09%,占全部分析女性样本的5.17%,具有上述特征的女性才能够既有劳动参与,又能实现其母职身份,但只有少数女性能够达成。

(二)讨论

本文提出的情境理性劳动参与分析框架,强调了劳动参与作为一种社会经济行动,嵌入于制度、结构和文化架构之中,通过对CFPS2014夫妻匹配数据的分析,部分地验证了情境要素与劳动参与选择之间的关系。

如果将女性的劳动参与放入对中国改革开放四十年整个经济变迁的进程中来认识,本文或许有助于理解中国城镇居民日常生计的模式。对于儿童抚育来说,家庭依然是人们生计的重要组织单位,家庭在夫妻之间和代际之间运用自身已有的资源和知识积累实现生存。道格拉斯·诺思(Douglass C.North)认为,经济变迁的来源在于人口统计特征、知识存量和制度的根本改变[68]。在中国经济变迁的过程中,中国劳动的组织方式深刻地依赖于家庭的支持和对性别分工的认知,以家庭为单位实现生计的方式是中国社会应对转型的重要内容,它同样依赖于女性多种形式的劳动贡献。

但目前的分析是初步的,分析框架的解释力需要更多理论探讨及更有代表性的数据的支持。在数据和模型建构上,目前的分析存在一些有待改进之处,如没有纳入劳动组织制度安排相关变量,使得理论框架的检验不够完整;没有控制同住父母的身体健康状况,使得那些因为需要照顾父母而导致劳动参与受到影响的情况难以辨明;也没有考虑非同住父母对子女家庭的支持,窄化了对于家庭支持的分析。另外,因为纳入分析的变量的部分数据缺失信息,导致最终进入模型的分析样本流失,可能影响模型分析的稳定性。最为重要的是,本文分析模型只是检验了劳动组织制度安排、家庭支持、资源、机会结构与性别观念各自对于女性劳动参与的影响对于这些要素之间彼此交互关系的状况以及对于劳动参与的影响,未能展开深入分析。本文仅是抛砖引玉,我们呼唤更多的研究者对此进行关注,也期待在有高质量的面板数据后,可以对女性劳动参与的因果机制进行更为细致的分析。