黑龙江省博物馆藏明清龙纹玉器赏析

2018-11-28孙立萍

孙立萍

龙的形象起源于新石器时代早期,从先民对龙的图腾崇拜到明清时期龙纹饰的运用,龙在古代历史中有着重要的地位和影响。新石器时代古人对玉器的使用与龙的形象起源几乎是并存的。

龙的形象具有浓重的幻想色彩,是尊贵、吉祥的象征,美丽莹润的玉器历来被人们珍视,历代流传下来的龙纹玉器造型各异,纹饰多样,可以说玉龙文化源远流长。我国考古出土实物上最早的龙的形象是红山文化玉龙,出土于内蒙古地区,距今五六千年,曾有“中华第一龙”的美誉。这条玉龙为墨绿色,龙体卷曲,用浮雕和浅浮雕手法将整块玉圆雕而成,通体琢磨。

龙纹玉器从新石器时代到清代,经过了数千年的发展变化,不同时代具有不同的特征。明清时期,龙的纹饰、造型更加繁复多变,因两朝所用玉器玉质好、艺术造诣高、雕刻手法及工艺精湛等特点,使明清时期的龙纹玉器表现更为突出。

明代玉器的雕刻加工水平比前代高超,其作品出现了工艺感观美、装饰设计美及商品类别美的新特点,但也有时代局限性,玉器上的龙纹装饰变得趋于图案化。明代龙纹玉器多数出现于玉带装饰之上,也见于头上的玉簪、玉带钩、玉磬、玉玺、玉佩饰和各种玉器皿之上。官宦贵族所用玉带板也多数采用“花下压花”技法,首先剔地留出主体纹案,分层去进行镂雕或雕琢,然后对玉器上下两层进行线刻、镂空等,上层主题与底纹呈两重分布,雕刻出来的玉带板层次分明,感观上具有较好的透视效果。

明代初期龙纹玉上龙的发型多为短发,从根部向上冲向前方。龙头纹饰刻画比较深,大都为侧脸,且脸宽长,两眼圆而突出,被称为“虾米眼”。到了明朝中晚期,龙纹有些变化,龙的身形瘦长,尾有装饰物,小腿部分又细又直,有密集的阴阳刻线。

清代龙纹一类为仿古风格,一类具有本时代的风格。清代龙纹龙的头额宽阔饱满,龙角的距离宽,龙头比明代短,发型不规律,好像从头的四周长出,到处乱飞,用“怒发冲冠”来形容再恰当不过。龙眼多是凸雕圆眼,做法同明代一样,但在乳钉四周又打磨,比明代细致。此外眉毛出现锯齿眉,腮部用锯齿纹来表示。龙身的鳞纹雕刻写实、更形象化,尾部装饰种类繁多,有枫叶形、火焰形和锯齿形等,腿毛除了山羊胡子状,出现锯齿纹。清代龙纹的龙爪为3爪或5爪,但雕刻刀法软,不如清以前的雕刻有力。清代晚期有了新的变化,龙头扁短,没有神韵,纹饰琐细,比较呆板。

黑龙江省博物馆收藏的数百件玉器中,不乏各个时期工艺独特、造型各异的龙纹玉器,这里选取部分明清时期的龙纹玉器供大家欣赏。

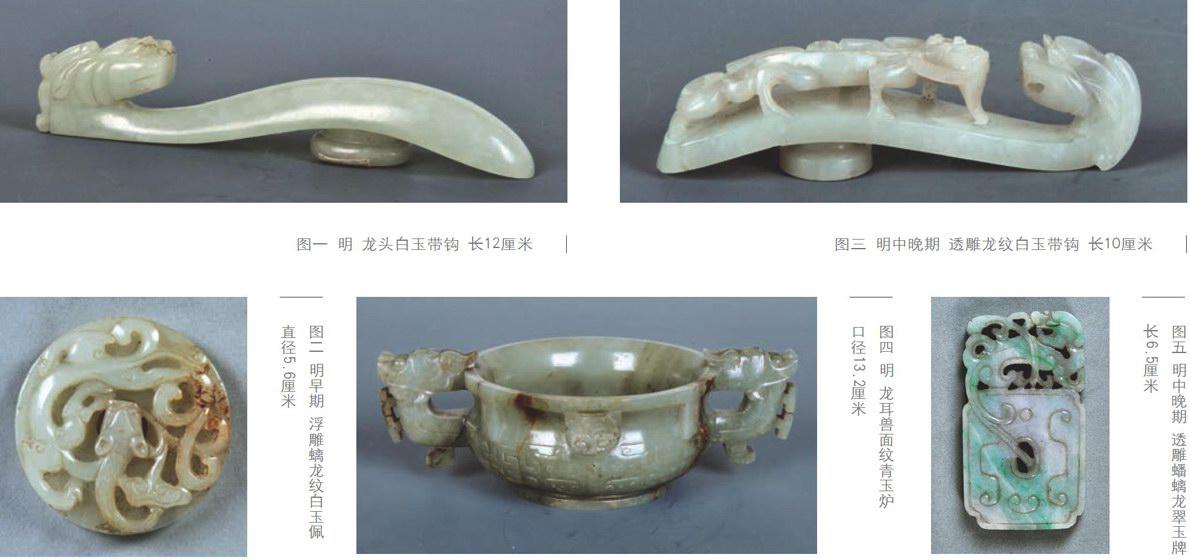

1.龙头白玉带钩(图一)

古代的玉质带钩多以新疆产的和田玉制成,有白玉、青玉、黄玉、碧玉、墨玉等品种,也有玛瑙、翡翠、水晶等雕成者。带钩,古代又称犀比,是古人系腰带的挂钩,起到扣拢腰带的作用,明清时期玉质带钩从实用器演变为玩赏品。此带钩为新疆和田白玉质,螳螂形,全长12厘米,螳螂肚钩身,宽1.9厘米,钩首雕一龙头,长3厘米,宽1.5厘米,钩身素面无纹饰,背面有一椭圆形扣,玉质莹润,光滑细腻,造型简洁大方。钩头窄而厚,钩头的双角似“V”字形,顺额顶弯向颈后,嘴部稍前倾,龙耳及眼睛等为阴线。此带钩为明代制品,典型的粗大明做法。

2.浮雕螭龙纹白玉佩(图二)

“玉佩”是指用玉雕成的常佩戴在身上的装饰物,玉佩上常见人物、花鸟、走兽等形象或者一些吉祥文字及传统图案纹饰。古人对玉佩的钟爱不仅因为玉器本身的美和贵重,更源于玉的内涵和品格,古人有“君子无故,玉不去身”的说法。《周礼·玉藻》有“古之君子必佩玉”的说法。此玉佩为新疆和田白玉质,略带玉皮黄,圆形,直径5.6、厚1厘米,玉佩中间有一孔,正面浮雕一回头盘旋行走的无角蟠螭龙,螭龙口衔灵芝,玉佩另一面雕乳钉纹饰,纹饰生动,造型古朴,为明早期作品。“螭”是古代传说中没有角的龙,体长、四足、尾长而分叉,常做扭身盘曲状,造型多变,有独角的,也有描绘成虎头虎足的,又称之为螭虎。

3.透雕龙纹白玉带钩(图三)

带钩长10、宽19厘米,玉质为新疆和田羊脂白玉,琵琶造型,钩首为龙头,钩身透雕一爬行的小螭龙,其张口瞪眼,与钩首所雕的回首龙头两目相对,古时寓意“望子成龙”。背面有一与腰带勾连的圆形扣。此玉质带钩洁白透明,莹润细腻,线条流畅,简洁大方,应是明代贵族腰带饰品,也可作为赏玩物件,明中晚期作品。

4.龙耳兽面纹青玉炉(图四)

此炉为和田青玉质,略带玉皮黄,通高6.3、口径13.2、底径8.7厘米,鼓腹、敞口外侈,圈足,双耳雕圆眼、瞪目的双角龙,炉身腹部浮雕雷纹和兽面纹,此炉属祭祀用品,仿青铜器做法,造型古朴大气,简洁粗犷,雕工及刀法系明代风格。

5.透雕蟠螭龙翠玉牌(图五)

牌为翠玉质,长方形,长6.5、宽3.7、厚0.55厘米,玉牌由牌头和牌身两部分构成,牌头是穿挂绳的部分,多为镂空。其一面牌头透雕蟠螭龙,下部牌身浮雕花草石榴纹饰,另一面牌头雕刻螭龙纹如意造型,下部牌身为卷云纹饰,玉牌中间有一孔,透雕的吉祥纹饰两面构图不一,翠玉牌可佩戴也可把玩。从其纹饰造型判斷系明代中晚期作品。

清代是我国玉器发展史上的一个鼎盛时期,继承和发扬了数千年来传统琢玉技术和风尚,集历代之大成,乾隆时期玉器制作工艺更是达到登峰造极。清代玉器上所装饰的龙纹,清早期比较少,中期以后制品常见,其工艺以浮雕、镂雕、线刻等工艺装饰于玉玺、玉磬、玉带饰、玉佩饰、玉器皿的各个部位.有的在器物的耳部、柄部或器面上;龙有单条、多条;还有的龙、螭同饰。总而言之,清代玉器龙纹雕琢繁复细腻,华丽富贵,龙的整体形态显得苍老拙重,形容清代的玉龙为“苍龙”是比较恰当的。

6.螭龙纹白玉扁圆瓶(图六)

瓶扁圆,瓶高19.7、口径6.8×4、底径6.3×3.4、壁厚0.6厘米,瓶为和田白玉质,略带玉皮黄,瓶腹部雕乳钉纹,两侧雕蟠龙与螭虎,一侧在回纹柄手上雕一高16厘米、身体布满鳞片、头上长有双角的三爪龙,龙头高昂,向后长披发,龙的头部探出瓶口攀附在瓶一侧的回纹柄手上。另一侧雕一奋力攀爬的小螭虎,雕刻细腻,造型生动,样式古朴。此瓶为乾隆时期作品。

7.兽耳活环白玉扁壶(图七)

此壶为和田白玉质,扁圆形、椭圆盖、长颈、高足,两耳雕螭虎,虎头上雕有活动环,壶通高17.8、口径3.9×3、底径4.05×2.95厘米,壶盖上浮雕一螭龙,壶的颈部雕有焦叶纹饰,底部有莲花叶纹相托,壶身两侧各雕一螭虎,螭虎四肢平伸,两只螭虎上下盘旋两头回眸相对望,此壶造型优美,图案生动有趣,玉质莹润通透,为清代乾隆时期作品。

8.蟠螭乳钉纹龙耳方形青玉花觚(图八)

花觚为和田青玉质,长方形,高20厘米,长方形口,长7.2、宽4厘米,底为长方形,长6、宽3厘米,花觚凸棱上分饰回纹、云雷纹等。腹部雕乳钉纹,两侧分别雕有蟠龙和蟠螭龙。一侧雕17.4厘米的蟠龙耳,龙为三爪,双角向后,长披发,龙身矫健,另一侧上端雕一正在攀爬身体灵动的小螭龙,其头探出,向上张望,此花觚器型古朴大气,纹饰生动传神,清乾隆时期作品。

9.浮雕螭虎龙首翠玉带钩(图九)

带钩为翠玉质,钩身长7.5、宽1.7、通高1.8厘米。琵琶造型,钩头所雕回首龙头,为圆眼凸目,张口瞪眼,龙角向后弯曲。钩身浮雕一翠绿色小螭虎与龙头钩首凝视相对,图案寓意“苍龙教子”,背面凸雕一葵花图案的圆形扣。此带钩小巧而俏丽,工艺精湛,玉质优良,应为清官腰带饰物或玩赏品,系乾隆年间制作。

10.浮雕蟠螭龙莲藕翠玉洗(图十)

口径5.6、腹围8.9、高3.8厘米,翠玉洗外壁上浮雕一蟠螭龙,盘旋回头状,其口衔莲藕,龙尾衔接莲花枝叶,玉笔洗是在数量上仅次于瓷笔洗的一个品种,它最大的特征是一洗一模样,没有雷同。清代由于传统琢玉技术相当成熟,艺工们的艺术修养也很高,玉器本身又是珍玩之列,玉笔洗各个雕琢的生动活泼,玲珑有加,艺术性远远超过实用性。本品玉质翠绿,折枝花卉绕口而行,两朵莲藕清新碧绿,古朴雅致,笔洗是古代文人墨客桌子上不可缺少的物件,古代人用毛笔每次书写之后都要清洗笔具是一种古老的汉族传统工艺品。它是置于书案上的洗笔用品,也可用于贮砚水,笔洗和水丞都是文房之重要器具。同时又是文人雅士及宫廷贵族的赏玩之物,这件作品工艺考究,造型美觀,清末至民国初年制造。

11.浮雕双螭白玉带扣(图十一)

古代玉带扣为达官显贵的束腰用品,玉质上好者是贵族们喜爱的奢华装饰品,也是当时有身份者玉带不可或缺的组成部分。如果从玉带扣的用法上看,其更接近于那种钩环组合的带钩,所以也有称其为“扣形钩”的。玉带扣其形制多是由两件大小相近的长方形玉器配套合为一副,与带钩不同的是,中间为钩首,一端有钩环与钩首相扣衔,形态有钩环形、钩钮形、双钮形等。扣身所雕纹饰多样,其中雕龙纹、螭纹较常见,造型因时代而异,人物、瑞兽、花果皆有。玉带扣的挂钩孔与带圆环的带钩用法相同,但是两者的制作工艺不同,带扣一为钩,一为环,造型有区别但使用功能是一致的。此带扣为新疆和田白玉质,环长4、宽5.8厘米,钩长4、宽6.厘米,此玉带扣是用上等羊脂白玉套雕而成,带扣由带舌(钩)的子扣和带环的母扣两部分组成,其正面用透雕手法浮雕两条盘旋爬行着的蟠螭,其两条龙头相对,中间带钩上雕一回首兽头,背面凸雕两个椭圆形扣。此带扣玉质温润,做工精细,纹饰流畅,应为清中晚期作品。