滴头流量对风沙土滴灌湿润锋运移影响的试验研究

2018-11-28唐士劼窦超银

唐士劼,窦超银

(扬州大学水利与能源动力工程学院,江苏 扬州 225009)

土壤湿润锋分布一方面可以反映灌溉水量是否满足灌溉要求,另一方面可以反映灌溉质量,其运动规律是灌溉管理的理论基础。不同灌溉技术因湿润土壤的方式不同,湿润锋运移规律存在明显差异,而同一灌溉技术条件下,因土壤理化性质和灌溉参数的变化,湿润锋运移也不一致。滴灌是目前最先进的节水灌溉技术之一,可根据作物需水特性定时定量补充灌溉,滴灌湿润体和主要根系分布区域的一致性是提高灌溉水利用效率的基础[1],因此,研究滴灌湿润锋运移规律对调控湿润体形状,充分发挥滴灌的技术优势具有重要意义。

一般来说,滴灌水分进入土壤后,根据水平和垂直扩散特征可将移动过程分为3个阶段:等速移动阶段、不等速阶段和垂直扩散阶段[2],各阶段土壤水分运动受灌水时间、滴头流量、灌水量、土壤初始含水量、土壤质地等因素的影响[3],如水平/垂直湿润锋运移距离与时间有良好的幂函数关系[4-6];湿润半径随灌水量增加而扩展[7];高初始含水量促进水分垂直入渗,减小水分水平扩散等等[8]。当地区和种植作物确定时,土质、适宜灌溉下限和灌水定额相对稳定,滴头流量是影响土壤湿润锋运移的主要因素[9],随着滴头流量的增加,水平/垂直湿润锋运移距离不同程度的增大[5,10],但也有研究认为湿润锋运移距离与滴头流量间没有明显的关系[11],这主要由于不同地区土质差异导致。

风沙土是一种发育于风成沙性母质的土壤,土壤贫瘠且保水保肥性差,生产率低,现有研究表明沙土滴灌能够为作物提供良好的生长环境[12],对土壤肥力质量起着明显的正向贡献[13],即滴灌水肥调控技术可作为风沙土可持续利用的有效途径。但在生产实践中,由于缺乏基础研究,目前风沙土滴灌工程布置和灌溉管理多参考其他类型土壤,未能充分发挥滴灌技术优势。因此,本文以风沙土滴灌试验为基础,通过对滴灌过程中湿润锋随时间的变化进行分析,研究风沙土滴灌水分运移规律,从而为滴灌技术的合理应用提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验在辽宁省水科院阿尔乡沙漠生态园内进行,试验园位于辽宁省彰武县北甸子村(E122°23′,N42°50′),地处科尔沁沙地南缘,属于温带半干旱季风气候区,其主要特征是干燥,风沙大。多年平均降雨量412 mm,降水量年内分布不均,夏季降水量占全年降水量的60%~70%;多年平均蒸发量1 781 mm;年平均气温6.1 ℃,平均风速3.7~4.2 m/s,最大瞬时风速达24 m/s,沙尘暴天气10~15 d;植物生长期145~150 d,无霜期154 d。试验区土壤主要为流动风沙土,干容重1.54 g/cm3,田间持水量为6.3%,凋萎含水量为1.7%。土壤机械组成以细沙为主,占70%,物理性黏粒和粗沙很少;有机质含量为0.66 g/kg。

1.2 供试材料与试验设计

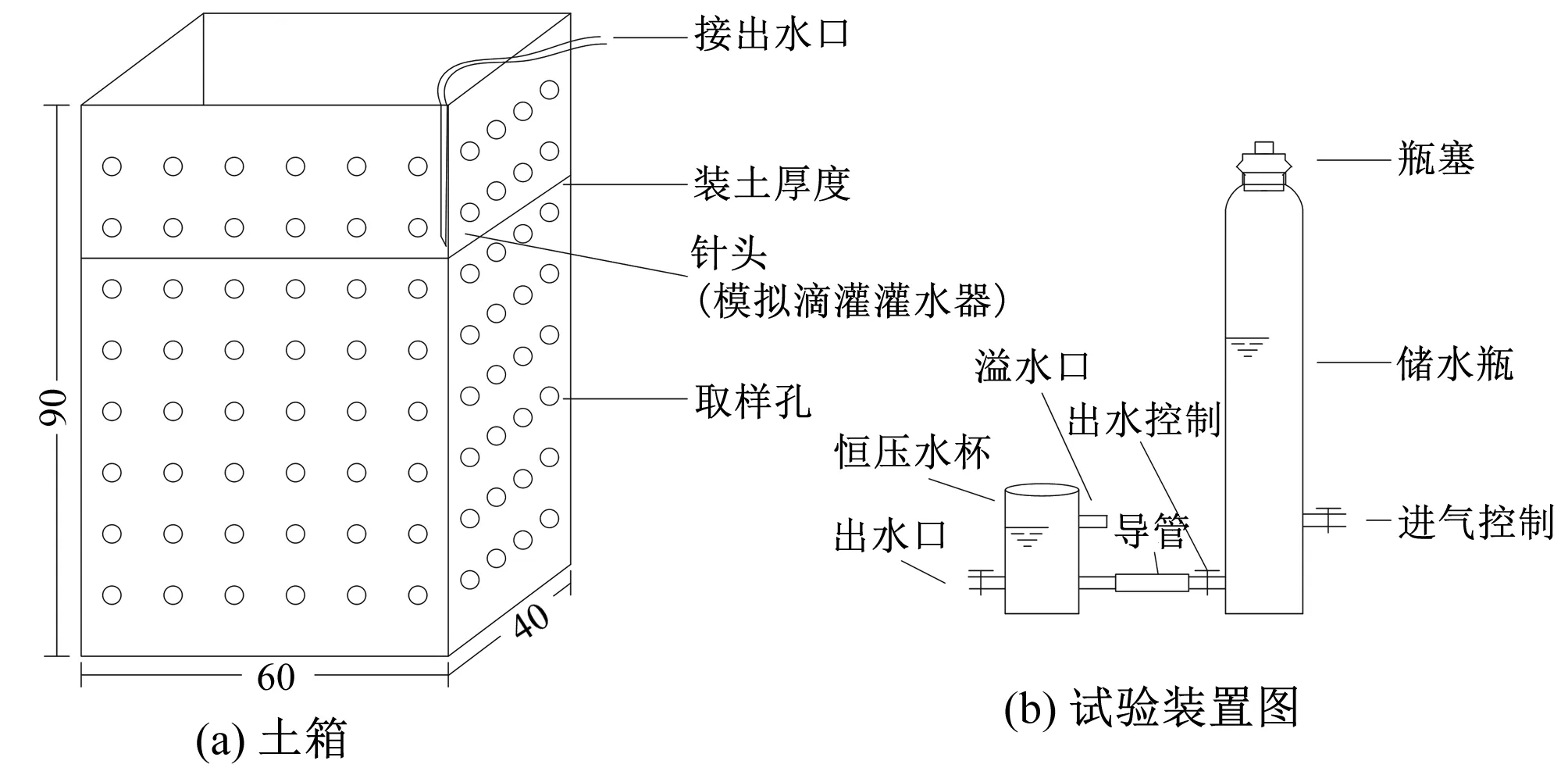

试验于2017年7-9月进行,选用试验站表层0~30 cm土层风沙土,风干后用2 mm筛子过筛,按容重1.54 g/cm3分层每隔10 cm一层装入有机玻璃土箱。试验有机玻璃土箱规格为60 cm×40 cm×90 cm(长×宽×高),厚10 mm,每隔10 cm布置一个小孔用于取土,垂直方向第一个孔位于距离顶端10 cm处,水平方向位于距离边缘5 cm处,试验时用胶塞将孔堵住;试验用自制马氏瓶供水,保持恒定水头的条件下,调节开关的开度来控制滴头流量(图1)。灌水量以玉米大垄双行(宽行距0.8 m,窄行距0.4 m)膜下滴灌单次灌水定额(30 mm)为参考,单滴头灌水量约8.5 L。

图1 试验装置示意图(单位:cm)

试验以滴头布置形式和滴头流量为试验因素,其中滴头布置分单点源和双点源滴灌试验,滴头流量设1.7、2.0、3.0、4.0 L/h 4个水平,共8个处理,每个处理重复3次,计24次试验。

试验开始前,将流量调至设计流量,待流量稳定后,把针头放在土箱的直角处,双点源试验则把两个针头分别放在土箱40 cm窄面两端的直角处。开始入渗后,用秒表开始计时,依据先密后疏的原则,在试验土箱的外壁上画出相应时刻的湿润锋。整个滴灌试验结束后,将湿润锋图形绘制成CAD图。试验过程中,每隔0.5 h记录瓶内水面下降的高度,通过计算灌溉水量校核滴头流量。灌水结束后,立即用内壁直径为2 cm的土钻取土用烘干法测土壤含水率。

试验常规数据整理由Excel2010完成,等值线图通过Surfer8.0绘制。

2 结果与分析

2.1 单点源滴灌土壤水分运动特征

2.1.1 单点源滴灌湿润锋运移距离

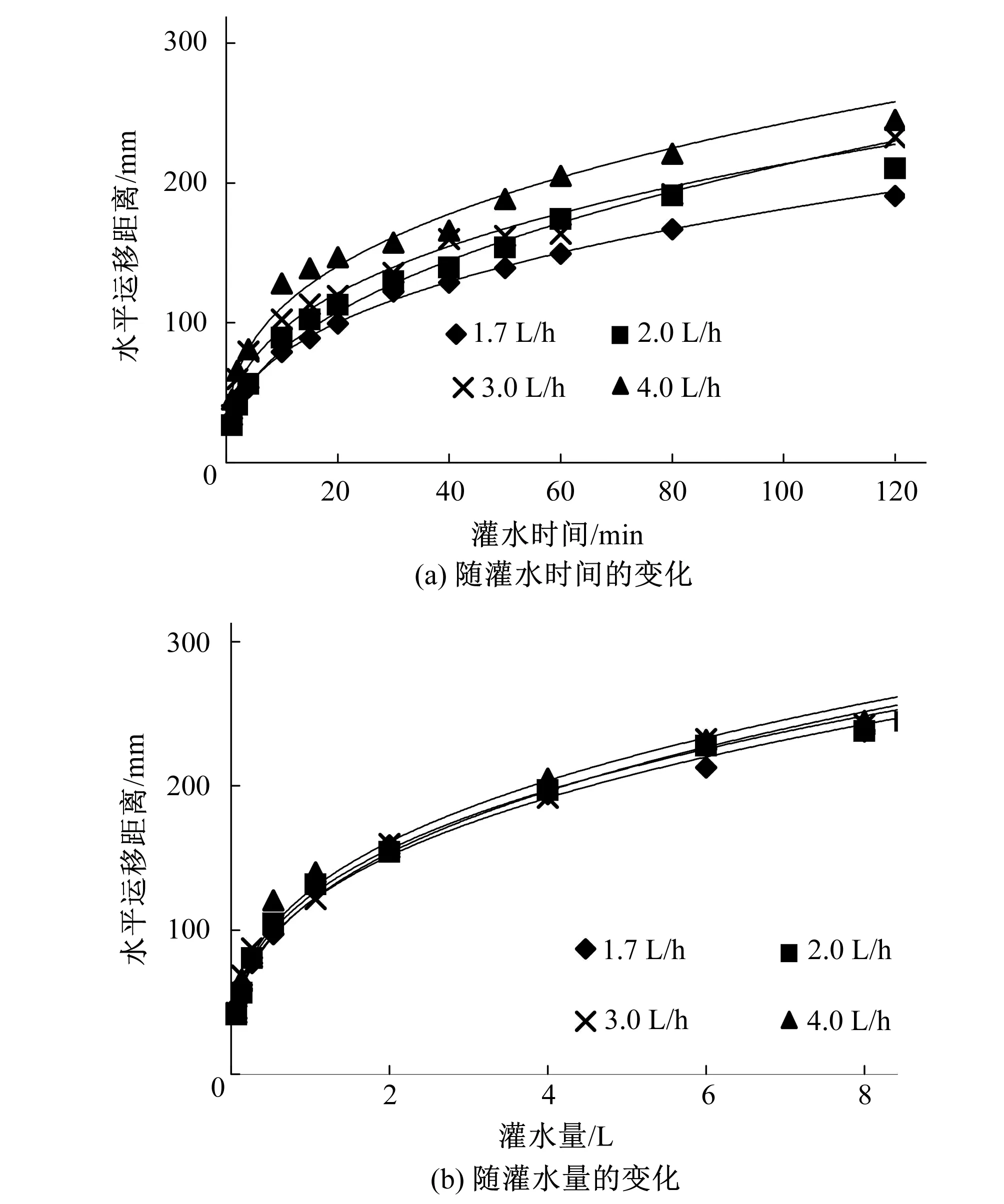

不同滴头流量处理湿润锋水平运移距离随时间和灌水量的变化如图2所示。各处理湿润锋水平距离均随灌溉时间或灌溉水量的增加而增大,灌溉初始阶段,水平运移距离迅速增大,约20 min后,水平距离变化趋于缓慢;湿润锋运移速度均随灌溉时间的增加而持续减小,在灌溉初始的10 min内,下降迅速,20 min后速度变化缓慢,趋于稳定。不同滴头流量处理之间,当灌水时间相同时,水平湿润距离随着滴头流量的增大而增大,如在灌水的第10 min,4.0 L/h处理水平运移距离较3.0、2.0和1.7 L/h处理远25.4%、43.3%和62.1%,30 min时分别远16.0%、21.2%和28.6%,120 min时分别远5.4%、16.5%和28.6%[见图2(a)]。当灌溉水量相同时,各处理水平运移距离相近;且随着灌水量的增加,处理之间的差异越来越小,如在灌溉240、360和510 L时,各处理之间水平运移距离最大值与最小值相差25.2、19.0和7.8 mm,变幅分别为13.1%、8.2%和3.2%[见图2(b)]。试验结果表明在灌水过程中,大流量滴头短时间内较小流量滴头可湿润更远的距离,但灌水量相同时,小流量滴头灌水时间长,湿润锋在水平方向持续运动,最终水平运移距离与大流量滴头相近。

图2 不同滴头流量湿润峰水平距离变化

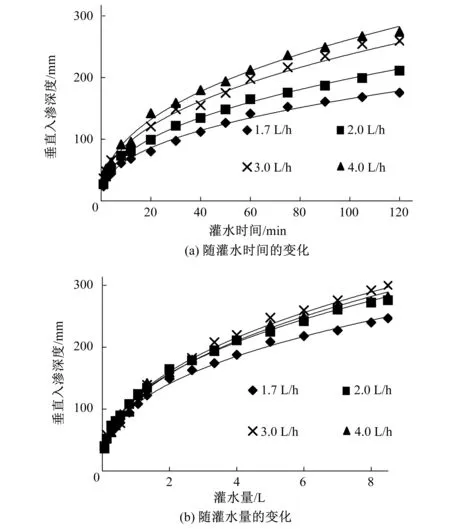

图3 不同滴头流量湿润峰垂直入渗深度变化

湿润锋垂直入渗深度变化特征与湿润锋水平方向距离变化特征相似,随着灌水时间或灌水量的增加,湿润锋垂直入渗深度持续增大,不同滴头流量条件下入渗深度变化趋势一致(图3)。不同处理之间,入渗时间相同时,在灌水初期差异不明显,随着灌溉时间的增加,入渗深度随着滴头流量的增大而增大,且差异逐渐明显,在灌水8~120 min,2.0、3.0和4.0 L/h处理分别较1.7 L/h处理深10%~20%、40%~50%和50%~60%[见图3(a)]。在灌水量相同时,少量灌溉(如灌水量小于5 L)不同流量处理入渗深度相近,随着灌水量增加,滴头流量2.0、3.0和4.0 L/h处理之间差异仍不明显,但均大于1.7 L/h处理,深出15%~20%[见图3(b)]。即试验表明大流量滴头湿润土层深度较小流量滴头深。

2.1.2 单点源滴灌湿润锋运移速度

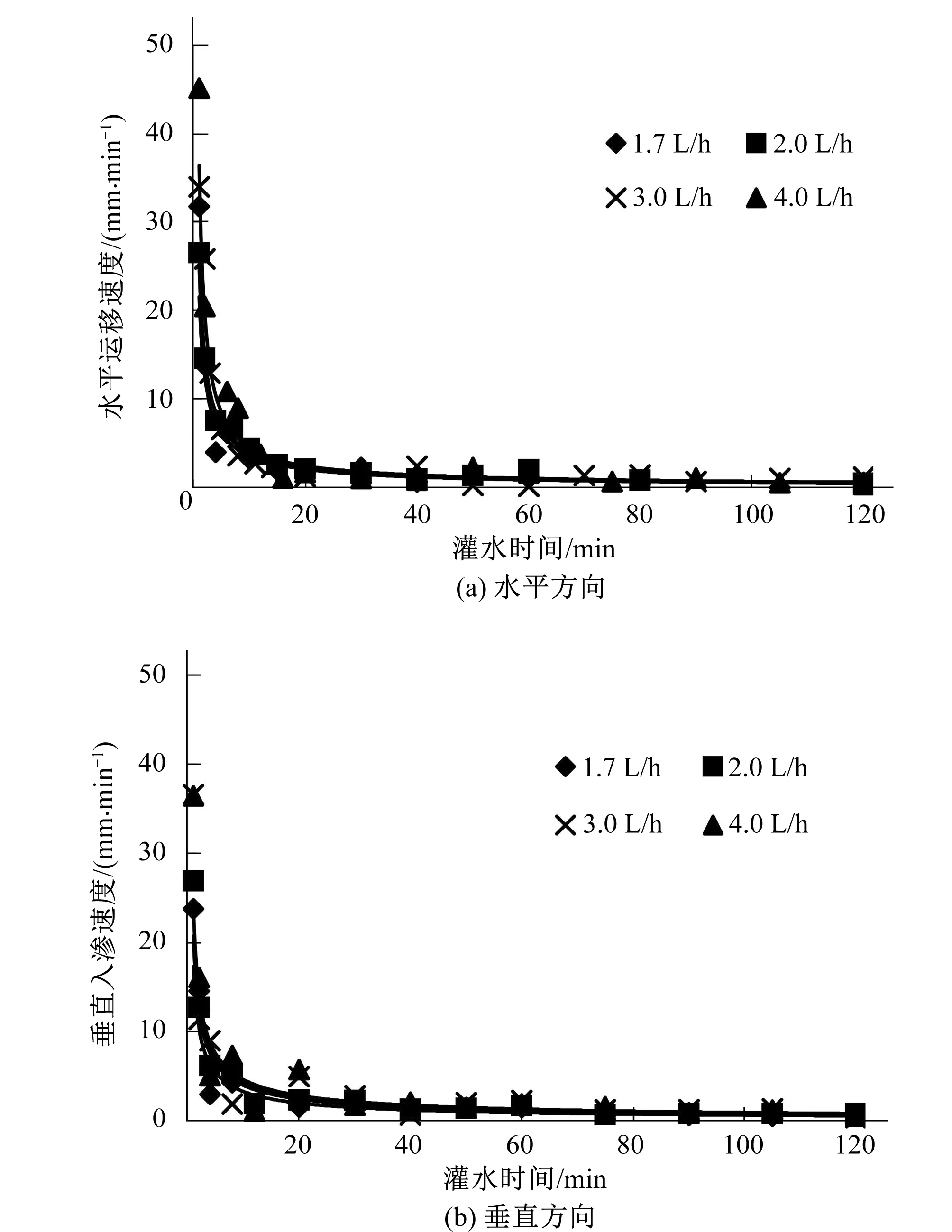

不同滴头流量处理湿润锋水平和垂直方向湿润锋运移速度随时间变化如图4所示。试验表明,水平和垂直方向湿润锋运移速度均随着灌水时间的增加而减小,灌水开始时,水平运移速度达到30~45 mm/min,垂直入渗速度约23~36 mm/min;在灌水开始后短时间内运移速度即迅速下降,4 min时水平方向和垂直方向运移速度均下降70%以上,20 min时下降90%以上;20 min后水平和垂直方向运移速度低于2 mm/min并持续缓慢减小,120 min时运移速度低于1 mm/min。不同滴头流量处理之间,在灌溉开始时,滴头流量越大,水平和垂直方向湿润锋运移速度越大,如4.0 L/h处理分别较1.7 L/h处理快53.5%和42.2%;随着灌水的进行,处理之间差异越来越小,但大流量滴头湿润锋在各方向运移速度仍大于小流量滴头。结合图2可知,尽管滴头流量在灌水初始阶段对湿润锋运移速度影响较大,但由于时间短,对湿润锋运移距离的影响较小,而运移速度相对稳定后,虽然不同滴头流量处理湿润锋运移速度差异较小,但在长时间累积作用下,大流量滴头增大了湿润锋的运移距离。

图4 不同滴头流量湿润峰运移速度随时间的变化

2.2 双点源滴灌土壤水分运动特征

双点源滴灌条件下湿润锋在交汇前运动特征与单点源一致。交汇时,水平方向湿润锋在两滴头中间位置相交,随后,交点持续下移;灌水结束时,交点在垂直方向的位置与湿润锋垂直入渗深度接近,即湿润区域形状接近于长方形[6]。

2.2.1 交汇时间与交汇时灌水量

治疗后,观察组和对照2组的临床治疗总有效率均显著高于对照1组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组的临床治疗总有效率显著高于对照2组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

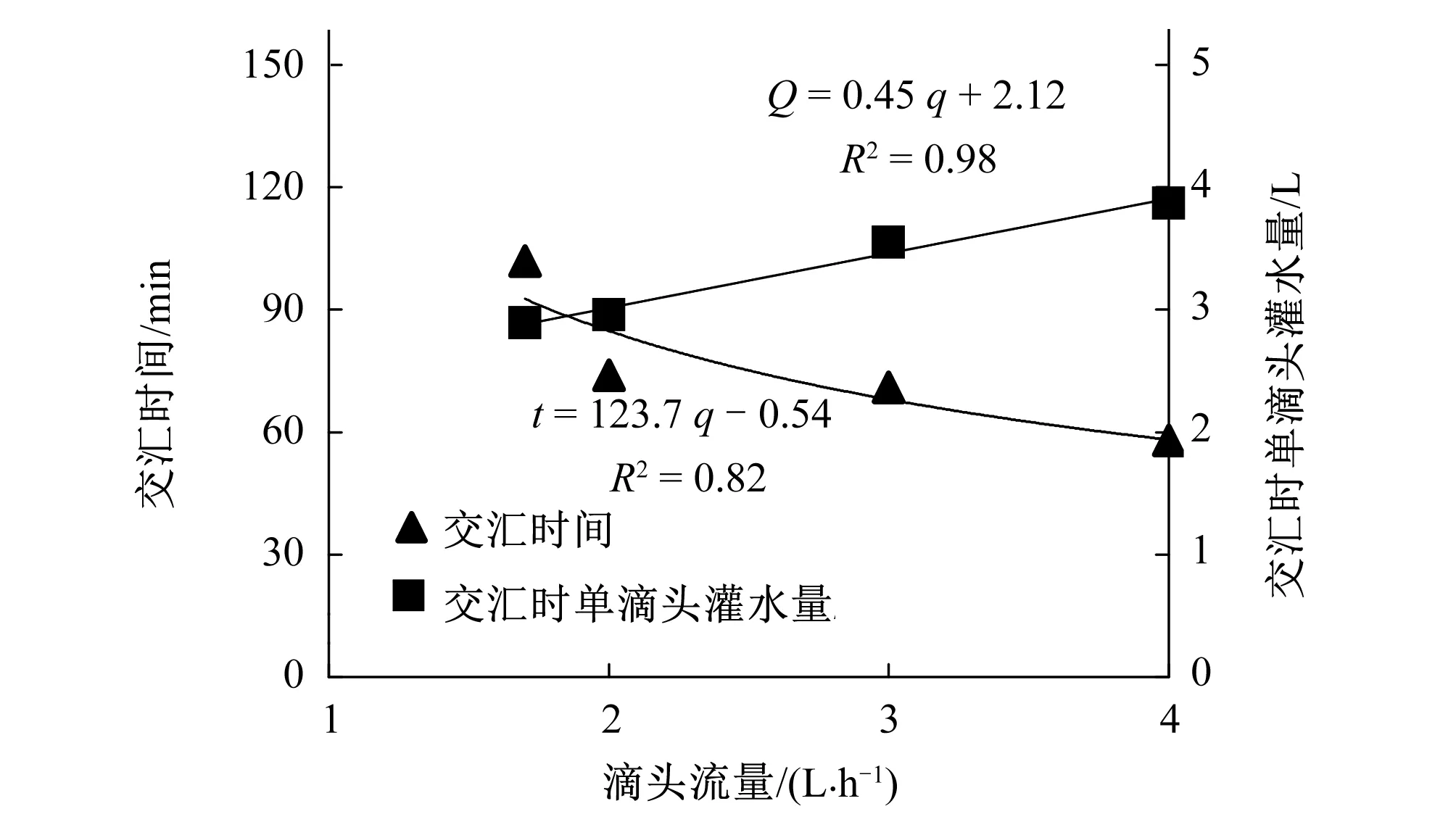

不同滴头流量处理湿润锋交汇时间如图5所示,1.7 L/h处理湿润锋交汇所需时间最长,在灌水后102 min发生交汇;2.0和3.0 L/h处理用时接近,用时较1.7 L/h处理少30%;4.0 L/h处理交汇时间最短,仅58 min,为1.7 L/h处理所需时间的57%,回归分析表明湿润锋交汇时间与滴头流量有较好的幂函数关系,这说明交汇所需时间随着滴头流量的增大而减小,在滴头流量较小时作用更为明显,少量增加即造成交汇时间的显著减小。图5为湿润锋交汇时各处理单滴头灌水量,1.7 L/h处理湿润锋交汇所灌水量最小,交汇时灌水量2.89 L;2.0、3.0和4.0 L/h处理灌水量分别高出2.4%、22.8%和33.8%,在试验设置的滴头流量范围内,湿润锋交汇时灌水量与滴头流量线性正相关,回归系数达0.98,即交汇所需的灌水量随着滴头流量的增加而增加。

图5 交汇发生时间与交汇时灌水量

2.2.2 交汇湿润锋运移速度与湿润面积

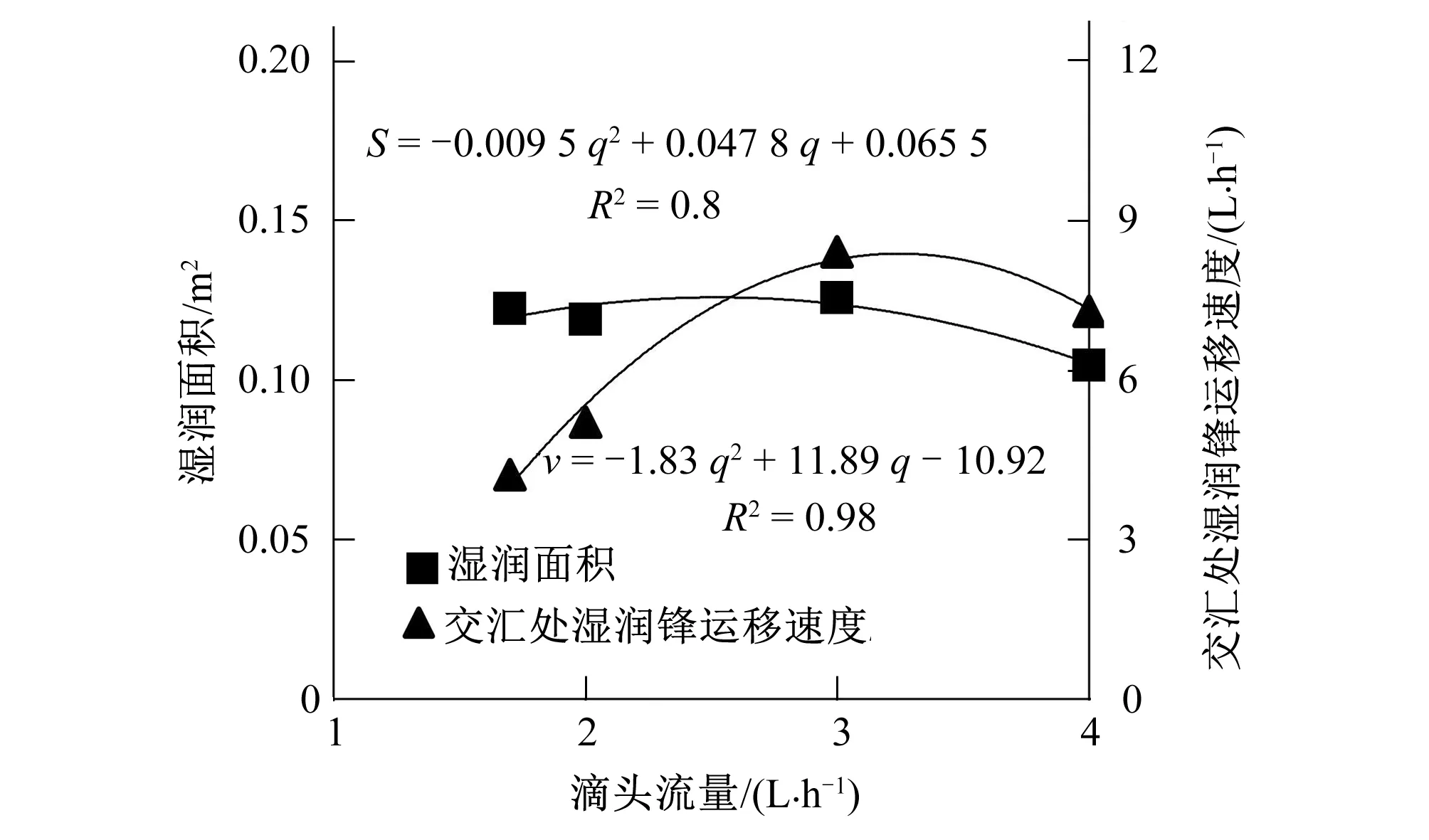

湿润峰交汇后,交汇处土壤湿润体在垂直方向的运移速度如图6所示,湿润体交汇后,交汇处土壤湿润体在垂直方向的运移速度大幅加快,在交汇前湿润体垂直入渗速度已降至2.0 mm/min以下,而在交汇后的1 h内,各种不同流量交汇处垂直湿润峰的平均运移速度都大于4.0 mm/min。随着处理的滴头流量增大,交汇后湿润峰运移速度会随之增大,3.0 L/h流量组的平均运移速度是1.7 L/h小流量组的大约2倍;但滴头流量进一步增大后,湿润峰运移速度反减小,4.0 L/h流量处理速度较3.0 L/h处理下降13.4%。由于双点源滴灌交汇后交汇处垂直湿润峰的迅速下移,湿润体很快呈现近似长方形,各处理在灌水结束时湿润体面积如图6所示,当滴头流量在1.7~3 L/h时,湿润面积约为0.12 m2,当滴头流量4 L/h时,湿润面积明显减小,约为0.1 m2,较3.0 L/h处理时面积减少16.8%,这可能是由于双点源滴灌灌水量相同时,大流量滴头灌溉时间短,垂直入渗深度小,而水平方向湿润锋在交汇后湿润长度相同导致的。

图6 交汇处湿润锋运移速度和湿润面积

2.2.3 滴头流量对双点源滴灌土壤含水量分布的影响

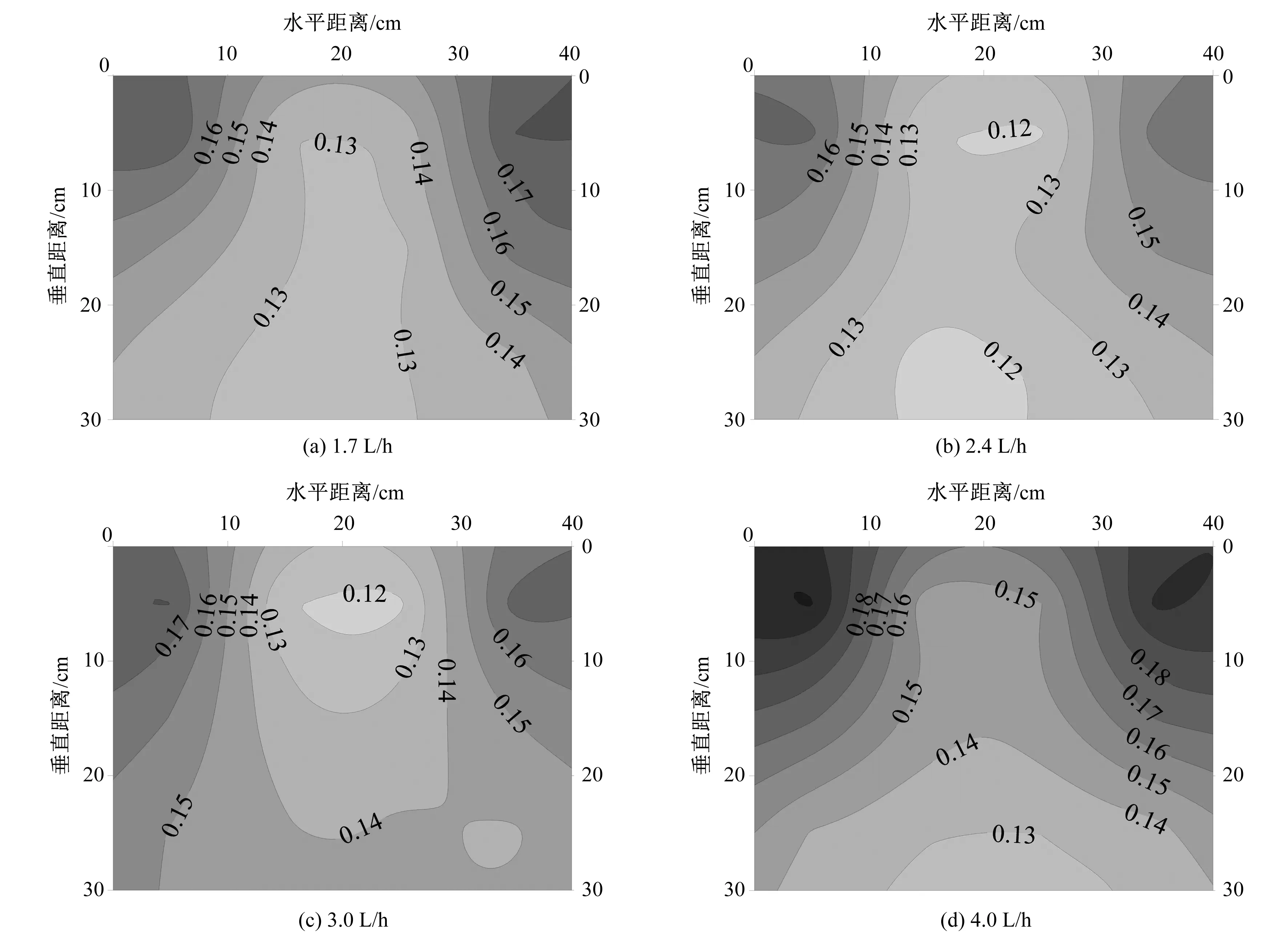

双点源滴灌各处理灌水结束时土壤含水量空间分布如图7所示,土壤含水量自滴头正下方径向减小,1.7、2.0组与3.0 L/h流量处理均从近滴头处的17%下降到最远处不足12%,4 L/h流量处理近滴头处土壤的含水量近20%下降到含水量不足13%。在水平方向上,0~30 cm土层土壤含水量均值随着距两侧滴头水平距离的增大而减小,如4 L/h流量处理,左右侧滴头水平距离5 cm处,土壤含水量分别为17.38%和16.95%,15 cm处,土壤含水量分别为14.0%和14.2%。在垂直方向,随着土层深度增加,各层土壤含水量均值逐渐减小,如以1.7 L/h流量处理,5 cm深处,土壤含水量均值为15.58%,15和25 cm处分别减小了8.2%和15.2%。

图7 不同滴头流量土壤含水量分布图

不同滴头流量处理土壤含水量分布表明,随着滴头流量的增大,滴头正下方同一位置土壤的含水量有增大的趋势。如在距左侧滴头水平距离5 cm,深15 cm处,1.7 L/h处理含水量为14.8%,2.0 L/h处理的含水量为15.10%,3.0 L/h处理的含水量为16.0%,4.0 L/h处理的含水量为17.1%;在两滴头中间位置,各处理土壤含水量相近,均为12%~14%;因此,从图7可以明显看出随着滴头流量的增大,滴头下方含水量等值线密度增加,即径向梯度增大;变异系数计算结果表明滴头流量从1.7 L/h到4.0 L/h 4个处理分别为13.4%、13.0%、13.8%和17.2%,滴头流量的增大增加了土壤含水量空间分布的不均匀性。

3 讨 论

滴灌条件下土壤水分运动规律是滴灌工程设计的理论依据,一般来说,沙性土壤保水保肥性差,深层渗漏明显,湿润锋水分运动主要以垂直下渗为主,水平扩散弱,湿润锋深宽比大[13]。本试验中,风沙土滴灌条件下水平湿润锋运动距离约25 cm,垂直入渗深度25~30 cm,如果在工程设计时,滴灌灌水器的选择和布置参数参考其他类型土壤的工程经验,灌溉效果将受到影响。如试验站周边地区近年来主推的膜下滴灌大垄双行技术模式,单条滴灌带灌溉两行玉米,玉米距离滴灌带20 cm;土壤水分分布与作物根系分布不一致,导致应用效果远低于其他“节水增粮”项目区[14]。

增加入渗点源从根本上改变了滴灌土壤水分水平运动过程,已有研究结果表明多点源滴灌条件下土壤水分运动在交汇前遵循单点源入渗规律,交汇后逐渐形成湿润带;湿润体上部水分分布较为复杂,下部相对简单[17]。本试验双点源滴灌水分运动规律与前人研究结果一致,同时,研究结果表明滴头流量增加,只是减小了交汇发生所需的时间和交汇时的湿润面积,当灌水量相同时,湿润面积并没有增加,而是增加滴头附近各节点的含水率值,尤其大流量滴头滴灌时含水率大于饱和含水率,形成积水区,易发生蒸发损失,且土壤透气性差,不利于作物生长。因此风沙土种植宽行作物时,滴灌带铺设宜采用双管铺设方式,且采用较小水量滴灌的方法,以增加入渗时间,提高水分分布的均匀度。

4 结 语

通过室内物理试验模拟了不同滴头流量条件下单点源和双点源滴灌土壤水分运移过程,研究了湿润锋的运移规律,主要取得如下结论:

(1)单点源滴灌条件下,灌溉时间相同时,滴头流量越大,湿润锋水平和垂直运动距离越大;灌水量相同时,大流量滴头运移速度大,但运移时间短,小流量滴头运移速度小,运移时间长,最终不同流量滴头湿润锋水平运动距离相近,垂直方向大流量滴头入渗较深,即滴头流量对湿润锋水平运移影响较小,对水分垂直入渗有促进作用。

(2)灌水开始时,滴头流量越大,湿润锋在各向运移速度越大;随着灌水的进行,水平和垂直方向湿润锋运移速度均迅速下降,并趋于稳定;运移速度相对稳定后,虽然不同滴头流量处理湿润锋运移速度差异较小,但在长时间累积作用下,大流量滴头增大了湿润锋的运移距离。

(3)双点源入渗交汇前,水分运动规律与单点源入渗规律相同;滴头流量越大,两侧湿润体交汇所需的时间就越短,交汇处湿润锋的运动速度越快;滴头流量较小时,水分运动时间越长,交汇所需的灌水量越小,相同灌水量时湿润面积越大。

(4)双点源滴灌灌水结束时土壤含水量自滴头正下方径向减小;随着滴头流量的增大,滴头正下方同一位置土壤的含水量有增大的趋势,两滴头中间位置土壤含水量受滴头流量影响较小;大流量滴头土壤含水量径向变化较大,空间分布不均匀。