媒体偏差成因、表现形式与经济后果

2018-11-27博士

熊 艳(博士)

近年来,媒体的公司治理职能得到了广泛的认可,譬如能够甄别问题公司及行为纠偏等。但是,媒体治理职能的发挥依赖于其公正、客观的报道,而现实中,媒体并非总是纯粹地反映现实,在某种情形下会偏离报道事实而产生媒体偏差。1948年《芝加哥论坛报》对大选结果的错误报道引起新闻界的深刻反思,同时也成为早期关于媒体偏差的一个经典案例。一份来自American Society of Newspaper Editors(ASNE)的调查显示,78%的公众认为新闻报道是有偏的[1]。Chan、Suen[2]进一步证实,受众对媒体偏差的感知会削弱媒体的可信度,在2004年皮尤研究中心(The Pew Research Center for the People and the Press)进行的民意调查中,认为对任何一家主流媒体机构而言,该媒体报道的大部分新闻可信的受众比例不会超过35%。媒体报道偏差普遍存在于政治领域和经济领域[3]。

对媒体偏差的普遍感知与严重后果促使学者们加快了对媒体偏差探索的步伐,相关研究羽翼渐丰,西方国家现已对媒体偏差进行了基础性的研究探讨,国内关于媒体偏差的研究也开始受到重视。媒体偏差的存在,无益于媒体在资本市场治理职能的发挥。基于此,本文从信息的生产者和传播者自身出发,试图通过还原媒体的决策动机,对媒体偏差问题溯因,探讨媒体偏差的来源,并总结媒体偏差存在的形式,以及由此产生的经济后果。

一、偏差的界定

在社交媒体盛行的当下,Lazer等[4]关注到了大数据偏差,并指出偏差一部分来自于数据搜集、处理本身的问题,即“蓝队偏差”(Blue Team Dynamics);而另一部分则是人为操纵数据以满足特定目的出现的偏差,例如在Twitter票选中为获得对候选人或是产品的支持而进行数据操纵,或在Twitter和Facebook等社交媒体中释放关于股价和市场的流言,即“红队偏差”(Red Team Dynamics)。财务学相关文献中所涉及的媒体偏差多指红队偏差。

为界定媒体偏差这一模糊的概念,学术界进行了许多探讨,并由此形成了两派竞争性的观点。其中一种观点认为媒体偏差源于报道对准确事实的偏离。为获得无偏的报道,最理想的情况是记者对所有的事实进行全面报道。即使在报道难以全面的现实情形中,记者也应当从所能获取的信息中随机选取事实以保证报道是无偏的。换言之,如果媒体偏离公正、客观的准则对报道进行诠释(Spin),选择性地渲染新闻故事的某个情节、语调以追求“轰动效应”,媒体偏差将难以避免[5]。Groseclose、Milyo[3]进一步指出,这种媒体偏差属于媒体的语义偏差,与倾向性报道(Slant)较为接近。然而,这种“偏离准确事实”的定义并不利于实证研究的展开,许多研究只能建立在理论模型的基础之上。因而,一些学者对媒体偏差提出了另一种定义,即媒体偏差与报道是否准确无关,而与意识形态是否有偏相关。这种意识形态的偏差可能源自于记者、编辑以及媒体机构所有者的偏好与立场的偏差[1][2],源于意识形态的媒体偏差会随同外界因素的变化而变化[3]。

在融合两种观点的基础上,本文认为媒体偏差产生于倾斜的媒体报道,其既可能源于信息的编造、隐藏和扭曲引致的信息失真,也可能源于意识形态的偏差。因而,在当前的实证及理论研究中,学者们通常以报道偏离某种标准(比如事实真相)的距离作为对偏差的度量,并试图为这种标准寻找各种替代变量。例如,媒体偏差被定义为媒体对某个政治团体的引用次数与国会成员在参众两院演说中引用次数的差距[3]等。

二、媒体偏差的成因

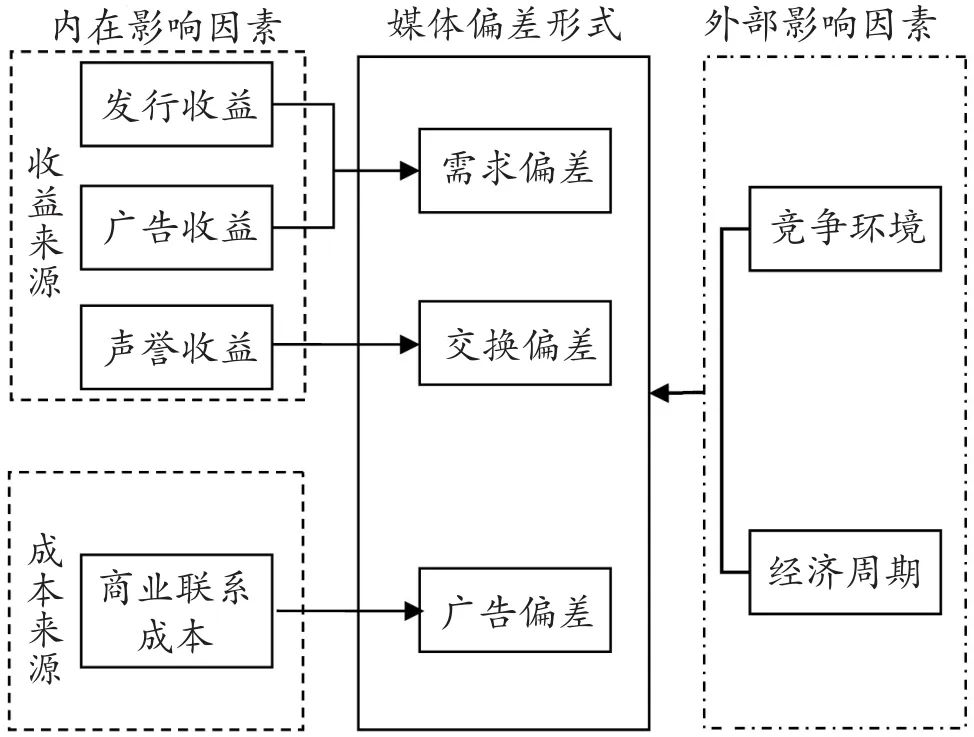

媒体偏差不仅源于内在的报道动机,同时也在很大程度上受到外部环境因素的影响。种种繁杂的内外部影响因素交织在一起,使媒体的报道决策变得越发令人难以捉摸。为了揭开媒体偏差的神秘面纱,本文试图从媒体偏差的内在和外在两种影响因素入手考察媒体偏差的来源。一方面,从媒体自利的报道动机出发,还原媒体在权衡收益与成本的基础上进行的决策过程;另一方面,重点关注外部因素中的经济周期、媒体竞争度方面对媒体偏差的作用效果。更进一步的,由于媒体的收益来源或是所面临的成本都会引致不同形式的媒体偏差,因此在文献综述中建立了影响因素与偏差形式的因果逻辑关系,使自利视角的内在影响因素与各种偏差形式一一对应,具体如图所示。

由图可知,在内在影响因素中,记者的声誉收益最终可能导致交换偏差的产生,而需求偏差主要是媒体出于对发行收益和广告收益的考虑,商业联系成本对应着广告引致的偏差。在外部影响因素中,竞争环境以及经济周期等因素可能会影响媒体偏差。

媒体偏差主要来源及表现形式图

(一)媒体报道内在影响因素(基于自利视角)

从传媒经济学角度看,媒体是社会中的营利组织,新闻被视为一种商品而不是对现实的原始反映,其产生或传播将会建立在追求利润最大化的目标之上。在这一意义上,媒体在做出报道决策时会从经济角度考虑。下文将透过“媒体如何权衡收益成本以做出报道决策”这一问题来考察媒体偏差的内在影响因素,以期打开媒体偏差的黑箱。

1.媒体报道的收益来源。媒体机构的客户主要包括两种类型,即读者和广告商,前者为新闻产品付费,后者则购买广告位置来为自身或为客户宣传,媒体从这两类客户的消费中获取发行收益和广告收益。就发行收益而言,由于媒体在规模报酬递增的情况下运作,其会出于自利动机而关注多数群体关心的问题[6],以迎合读者偏好,最终赚取更多的发行收益。Dyck等[7]通过分析发现,媒体总是对声名显赫的公司的大型财务欺诈案件感兴趣,说明了媒体对“众矢之的”对象进行报道往往能引起更多的注意,从而增加媒体的发行收益。

相比于发行收益,广告则为媒体贡献了更多比例的收益。研究显示,在美国的报纸媒体中,广告收益已达到总收益的60%~80%[6]。广告商会根据媒体的受众范围和特征决定是否投放广告,而媒体报道的受众规模越大、层次越高,该媒体对广告商的吸引力就会越大。因此,在市场经济中,为了取悦广告商以获取广告费收益,媒体会倾向于报道更难忘的或更有新闻价值的事件以吸引更多读者[4][6][8]。Gabszewicz等[9]基于政治市场环境进行分析,发现当媒体的政治倾向过于极端时,将无法吸引持中立观点的读者群体,并最终失去这一部分的广告收益,因此媒体会使报道倾向尽量中立以获取更高的广告收入。

与媒体不同,记者并不会将报道动机建立在发行收益和广告收益之上,所获得的回报也不能完全用金钱来衡量。相比之下,非物质的回报如声誉及关注度会比物质报酬更有吸引力[10]。因而,记者报道独家新闻带来的巨大收益主要来自于报道带来的良好声誉以及职业生涯的发展前景[7]。譬如,《华盛顿邮报》的两名记者Woodward和Bernstein在1972年起对“水门事件”所进行的大胆而持续的内幕揭露,不但改变了美国的历史,影响了整个国际新闻界,更给他们带来了新闻史上不可撼动的地位。考虑到声誉带来的巨大收益,记者可能会以牺牲新闻的客观性或准确性为代价,扭曲新闻报道进而引致媒体偏差[1]。

2.媒体报道引致的成本。从经济视角来看,媒体偏差的报道成本主要为商业联系成本。商业联系来源于公司以广告形式与媒体建立的经济业务往来,广告商通过在媒体中投放广告以提高产品知名度,并借助同媒体建立隐形关系从而塑造良好的舆论形象。由于媒体是公司重要的利益相关者,公司有动力维持与媒体的良好关系,通过在媒体中投放广告以建立同媒体的商业联系。对媒体而言,相比只有读者支付的环境,来自广告商的商业联系将会影响媒体报道内容。Miller[8]指出,媒体不太可能对当前或潜在的广告客户进行揭露丑闻的报道。因为一旦媒体对丑闻的报道触动了广告商的利益,广告商就会从媒体撤走广告以示惩罚,媒体为避免承担揭露丑闻带来的商业联系成本,会改变或避开报道敏感的新闻内容以迎合广告商。

(二)媒体报道外部影响因素

除了媒体内在的报道动机可能会引发媒体偏差,媒体的竞争环境、经济周期等外部因素同样会对媒体报道产生重要影响,是媒体偏差不可忽视的重要来源。

1.竞争环境。从供给的角度看,媒体竞争的加剧能减少媒体偏差[11][12]。统计理论显示,假设正确的陈述和错误的陈述同时出现,并提供大量相互独立的证据,理性的读者将会识别出正确的陈述[13]。因此,竞争性的环境使各种竞争性的观点得以共存,便于投资者识别、获取更准确的信息。媒体在竞争的环境中会表现得更加独立[13],以降低媒体被俘获(Capture)的概率。

但是,从需求的角度出发,竞争性的环境也可能放大媒体偏差。竞争的环境会对媒体的生存与发展构成威胁,因而媒体基于自利考虑会发布迎合受众需求的“轰动新闻”[14]。但如果媒体迎合的是受众的有偏需求,则媒体偏差可能随之产生。诚如Mullainathan、Shleifer[5]所言,媒体的竞争环境虽有利于减少意识形态的偏差,却可能加剧因追求“轰动效应”而产生的语义偏差。综上可知,媒体的竞争度对媒体偏差的影响具有两面性。

2.经济周期。21世纪初,安然、世界通信等财务丑闻事件接踵而至,在此起彼伏的声讨中,一些学者将矛头指向了媒体责任。Dyck、Zingales[11]认为,媒体报道的周期偏差令其在经济鼎盛时期削弱了公司的外部监管力度,为丑闻事件的发生创造了机会。他认为,在牛市尤其是在股市泡沫时期,媒体揭露负面消息的动机较小。此时,市场中更依赖于投机者去搜集并汇总信息,他们在此时寻找坏消息的可能性较小,同时公司也更愿意在繁荣时期对媒体披露积极的成长前景信息。而在熊市时期,公司价值与清算价值的相关程度高于公司价值与未来成长前景的相关度,因而公司对前景堪忧的负面新闻不敏感,进而更可能会披露坏消息,加之市场萧条期公司内部斗争严重,在此期间媒体能获取到的负面新闻资源更为充足。

三、媒体偏差的主要形式

与前述的媒体偏差影响因素相对照,媒体偏差的主要形式包括需求偏差、交换偏差、广告偏差,下文将做出具体分析:

1.迎合需求的偏差(需求偏差)。媒体提供的信息能满足人们对消费、生产、投票选举和娱乐的需求,这些需求可概括为两种用途,即决策和娱乐。在决策方面,媒体提供了健康、理财、产品选择以及政治方面的信息,供受众在消费、生产和选举等个人决策或集体决策时进行参考。在决策时,受常识、旧闻、权威观点以及偏见的综合影响,读者持有的信念常常是有偏的[15],人们倾向于记住与他们观念相一致的信息。而对于与原有观念相冲突的信息,读者可能会否认新闻的可信度,拒绝更新原有信息[16]。追求利润最大化的媒体会报道与大部分读者已有观念更接近的新闻[14],最终会由于迎合读者已有(有偏)观点而产生媒体偏差。如果媒体迎合的是受众的娱乐需求,则更倾向于报道难忘的、有新闻价值的事件来制造“轰动效应”,吸引更多的读者以赚取广告费收益[17]。研究发现,媒体倾向于报道轰动题材的新闻,如公众关注的财务舞弊问题、CEO薪酬的负面新闻[8][18]。

2.报答信息提供者引致的媒体偏差(交换偏差)。对记者而言,他所能获取到的稀缺信息资源是其在新闻界名噪一时的重要因素,而其中最重要的信息资源之一就是内幕线人。报道“水门事件”的记者Woodward和Bernstein正是借助身份不明的爆料者“深喉”提供的信息,最终为自身建立了新闻史上极高的声誉。因而,记者会在新闻采写时通过与信息提供者建立合作关系来获取内幕信息,这些信息提供者既可以是公司的高层管理人员,也可以是了解内幕的基层员工等。为了诱使信息提供者披露有价值的信息,记者将会给予其一定的回报作为交换。由于公司的股价对新闻较敏感,而公司内部人的利益与股价息息相关,因此记者可能会积极地诠释新闻以报答信息提供者,进而产生基于交换行为的媒体偏差。进一步的,由于内幕信息会降低搜集信息的成本,当记者搜集信息的成本越高时,记者与信息提供者建立交换关系的动机就会越强。Dyck、Zingales[19]发现,媒体发布的报道与公司对外披露的盈余侧重点一致,说明媒体会以有利于公司的新闻视角进行报道,以此为记者与信息提供者间的交换关系提供了实证证据。

3.广告引致的偏差(广告偏差)。为避免广告商减少广告投放量,媒体会更积极、更正面地报道和评价广告商的相关新闻。Reuter、Zitzewitz[20]分析得出,共同基金公司在个人理财杂志中的广告投放量和杂志对该基金推荐情况存在正相关关系,说明媒体通过对基金的正面评价来影响投资者的买入决策,使作为广告商的基金公司从中受益进而在媒体上投放更多的广告。同时,有研究发现烟草广告将会引致媒体偏差。为了阻止烟草广告商撤走广告,媒体会避免报道烟草产品危害性的新闻,使公众相信吸烟是无害的[21]。在媒体的有偏报道之下,这一时期(19世纪80年代)美国有三分之二的吸烟者仍然不相信吸烟会影响寿命。此外,Gurun、Butler[22]还发现,由于本地公司在本地媒体上投入的广告支出较多,本地媒体更倾向于对其发布正面评论,而投资者并不能过滤掉这种媒体偏差,获得本地媒体偏差报道的公司的超常收益及公司价值均高于未获得媒体偏差的公司。

四、媒体偏差的经济后果

对于上市公司而言,媒体偏差的存在使其与上市公司存在“合谋”的可能,成为上市公司信息管理的工具。媒体可能因利益关系而蓄意迎合上市公司的需求,对违背投资者利益的行为起到推波助澜的作用[23]。例如,公司在并购期间会去散布一些信息给媒体以影响股票价格[24];业绩不佳的公司在IPO过程中会向媒体付费以获取媒体的有偿沉默[25];在再融资实施当期,企业的媒体正面报道倾向显著增强,促使当期股票价格上升[23]。

对投资者而言,媒体偏差会加剧投资者认知偏差,如影响投资者资本配置决策,历史收益率高且受到媒体关注的基金会有更多的资金流入[26]。不仅如此,媒体报道还将渲染投资者情绪,进而加剧上市公司的错误定价[27]。赵静梅、何欣和吴风云[28]研究发现,包括报纸、网络等在内的媒体发布及转载的市场谣言对上市公司的股价造成了显著的异常冲击。熊艳、李常青和魏志华[17]则通过案例研究,证实了媒体的报道偏差不仅会在资本市场中对被报道对象产生重大的冲击,甚至会波及整个行业。

五、结论及展望

本文对媒体偏差的内涵、影响因素、表现形式以及经济后果等方面的研究进行系统梳理,以呈现这一西方前沿课题的研究进展。多数西方学者已对媒体偏差展开了基础性的探索,为加强我国的相关研究提供了理论依据。但对于处在起步阶段的媒体偏差研究而言,已有研究在许多方面尚待深入,如媒体偏差的相关研究注重理论模型而轻视实证检验,且未形成完整的理论体系等。关于媒体偏差的研究可以分为四个层次:一是是否存在媒体偏差,二是偏差有何经济后果,三是为何出现偏差,四是偏差如何防范。财务学领域的现有研究大多停留在第一、二层次,少量政治经济学领域的研究涉及第三层次,而尚无研究关注到第四层次。本文认为,未来可以拓展以下方面的研究,以推动并完善媒体偏差这一新兴话题的理论探讨与实证检验:

1.改进媒体偏差的界定。媒体偏差的相关研究存在许多竞争性的观点,这在很大程度上归因于学界对媒体偏差的界定并不统一。真实与偏差的区别建立在人们的主观判断之上,导致媒体偏差的度量方法各异。虽然媒体偏差的研究得以灵活地融入各个学科当中,但各种度量口径难以得到统一,学术界也未能对媒体偏差的界定及研究方法达成共识,使得媒体偏差的许多研究不得不借助理论建模而无法得到实证证明。如何准确识别并度量媒体偏差,将是未来一个非常有趣的话题。就现有文献而言,大部分研究使用替代变量衡量真实的报道标准,论证力度稍显不足。为获取媒体偏差的直接证据,研究者需要提供媒体有偏报道的直接数据支持或事实证据,这也是对媒体偏差进行界定的关键所在。

2.结合行为经济学理论。媒体偏差是媒体以“行为人”的角色进行决策的产物,因而对媒体偏差的研究实质上是对媒体行为的研究。现有研究大多将媒体视作“理性人”进行研究,考察媒体基于自利目的产生的媒体偏差。然而,媒体在报道决策中是否也会受到非理性因素的影响,如是否存在损失规避等行为、产生过度自信等心理?媒体的有偏决策仅仅遵循利润最大化目标还是也会受到心理规律左右?随着行为经济学被广泛应用,媒体偏差与行为经济学理论的结合将是未来一个具有前景的研究方向,能够在一定程度上丰富媒体偏差成因的研究。

3.完善媒体偏差的理论体系。西方对媒体偏差的研究在近10年的时间里不断沉淀,然而由于仍处于探索阶段,学者们对媒体偏差这一现象的发现兴奋不已,导致研究主题始终围绕于偏差的界定、影响因素及表现形式等表象方面,而对媒体偏差的理论本源缺乏深入探讨。最终使媒体偏差的研究零散地分布于不同领域,却没有一套完整的理论体系使其相互联系。因而,未来的一个研究重点还包括完善媒体偏差的理论体系。事实上,媒体偏差为信息中介有效性的研究提供了绝佳的研究素材,未来可以从信息中介的效率视角对其展开进一步的研究。通过探讨媒体信息中介何时失效、为何失效来防范媒体信息失效的情形,从而达到增强媒体信息披露效果的目的。

4.引入对社交媒体偏差的研究。2010年以后,社交媒体的研究在企业管理、社会学等学科中大量兴起,但是对社交媒体偏差的关注却极为少见。社交媒体信息传播的每个节点都可以成为自媒体,对信息接受者而言更具情绪传染性。有偏的社交媒体在政治经济领域的传播可能有更广泛的影响。如何看待社交媒体的影响、如何规范社交媒体的规范传播,是极富现实意义的研究话题。

5.引入防范媒体偏差的对策研究。媒体偏差源自于媒体的有偏报道,其不但可以改变受众感知,还可能给资本市场带来深远影响。现有文献所进行的媒体偏差成因、表现及后果的研究仍停留在提出问题阶段,呈现给读者的是媒体偏差的现实存在性以及重要性问题,因而,未来的研究需要针对这些问题给出相应的解决方案。如何引导媒体本身进行客观公正地报道,同时改善媒体的外部报道环境,如政府适度监管、加快新闻立法、强化其他信息披露机制等,以降低媒体偏差的产生概率,使媒体能够更有效地发挥信息中介职能,这也是未来需要研究的重要话题。