抗滑桩板式挡墙结合柔性支护在膨胀土中的应用与思考

2018-11-27黄新雨

黄新雨

(广西五洲交通股份有限公司,广西 南宁 530021)

0 引言

膨胀土结构松散,抗剪强度低,极易引起路基下沉和路面裂缝,继而导致路基路面发生整体滑移。为保障高速公路安全运营,需要了解膨胀土路基病害产生的原因,制定技术可靠、经济合理的处置方案。本文采用抗滑桩板式挡墙结合柔性支护方法处理膨胀土路基,具体实现方法为在易滑塌路堤底部设置抗滑桩,桩后路堤填土采用加筋土。该方法与传统的刚性防护相比,加筋土柔性支护结构具有高韧性、高防护强度、易铺展性等优点,对存在崩解性、膨胀性、高液限等不良物理力学病害的路堤边坡岩土更为适用,且加固持久性更佳[1-2]。通过在反压土体后缘设置碎石层,将坡体深层的地下水及时排出,可避免地下水长期浸泡对边坡稳定造成的不利影响,保持膨胀土路基持久的稳定性。相关研究成果可为同类膨胀土路基的设计和施工提供参考借鉴。

1 工程病害概况及分析

1.1 工程概况

坛百高速公路K768+870~K768+930段右侧膨胀土路基塌方,病害位置处于百色市东侧约25 km处,属亚热带季风气候,夏季降雨量大且年平均降水量为1 470 mm。公路北侧为缓丘,南侧为谷底,K768+870~K768+980段路基属微丘~谷地地貌,路基属斜坡填方路堤,路堤原填筑坡比为1∶1.75,一级填筑到底,最大填筑高度约10~12 m。由于受不良土质和水文循环间不能及时排出的影响,2016年9月该路段右侧路堤发生变形,其中K768+870~K768+930段右侧路堤边缘形成约0.8~1.8 m的错台;K768+930~K768+980段右侧路堤出现蠕动变形,填筑坡比由1∶1.75变为1∶1.8~1∶1.9,路面出现纵向开裂和横向衍生裂缝。该路段曾于2012年10月进行过对路基变形沉陷等的应急工程修复,树根桩等部分得到了初步控制,但K768+870~K768+930段右侧路基完成修复后仍出现快速变形,至2017年3月导致下行线紧急停车带与一条主车道路面再次发生滑塌,错台高度高达1.8 m,路堤底部挡土墙被推出破坏,左幅路面也出现衍生裂缝。病害路段位于与百色至靖西高速公路相接的百峰互通附近。当时下行线整幅处于封闭状态,严重影响高速公路通行。

1.2 病害成因分析

1.2.1 路段原有地质条件

根据地质钻探,发生病害坡体主要由素填土组成,呈稍密状,弱胀缩性,中等压缩性和浸水下沉变形等性质。下伏路基的天然地基为(Qel)残积土和(E全)全风化泥岩,二者属强胀缩土,天然状态下遇水膨胀,失水收缩。在排水通畅的情况下,构成边坡的素填土、胀缩土物理力学性质不会出现较大变化,但边坡前缘分布冲洪积土(Qal+pl)和下伏的第四系冲洪积层(Qal+pl)黏土、第四系残积层(Qel)黏土、古近系渐-始系新统百岗组(E2-3b)全风化泥岩均为隔水层。坡脚挡墙设有泄水孔,但当水位低于泄水孔口水位时,边坡土体内部深层地下水无法排出,蓄积于坡脚冲洪积层(Qal+pl)黏土、坡体素填土或素填土与下伏天然地基残积土(Qel)和全风化泥岩(E全)界面处,导致仅能通过蒸发作用排泄,对边坡产生了极为不利的影响,最终导致边坡的破坏。

1.2.2 外部环境作用

经钻探分析,坡体土质的不利条件伴随蓄水循环作用的影响会极大地消减边坡的稳定性能。随着挡墙基底处冲洪积层(Qal+pl)黏土饱水时间增长,土体抗剪能力以及与混凝土结构的摩擦力逐步降低,重力式混凝土挡墙抗滑移能力逐渐变差。积于边坡土体后缘的上层滞水埋藏较浅,受气象条件以及蒸发作用影响,地下水位在素填土与下伏天然地基中上下波动,天然地基土和素填土长期处于饱水~失水~饱水的干湿循环交替状态,产生胀缩荷载,并不断累积。在胀缩累积荷载的作用下,土体内部裂隙增多、增大,储水条件进一步加强,干湿循环的强度逐渐增大,而土体物理力学强度则加速变差,挡墙抗滑能力变差,最终产生滑坡。坡脚重力式挡墙被横向推出而非墙体中部出现纵向剪裂,也与上述分析结果相印证:相应路段路堤边坡滑塌并非仅由滑坡推力造成,而是地下水排泄通道闭塞、胀缩附加荷载、挡墙地基性质共同作用的结果。

2 边坡滑面参数反算和稳定性分析

2.1 边坡滑面参数反算

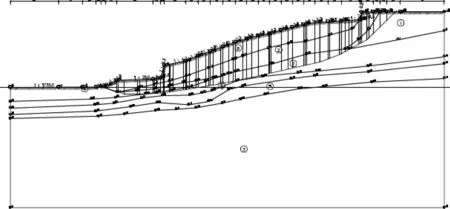

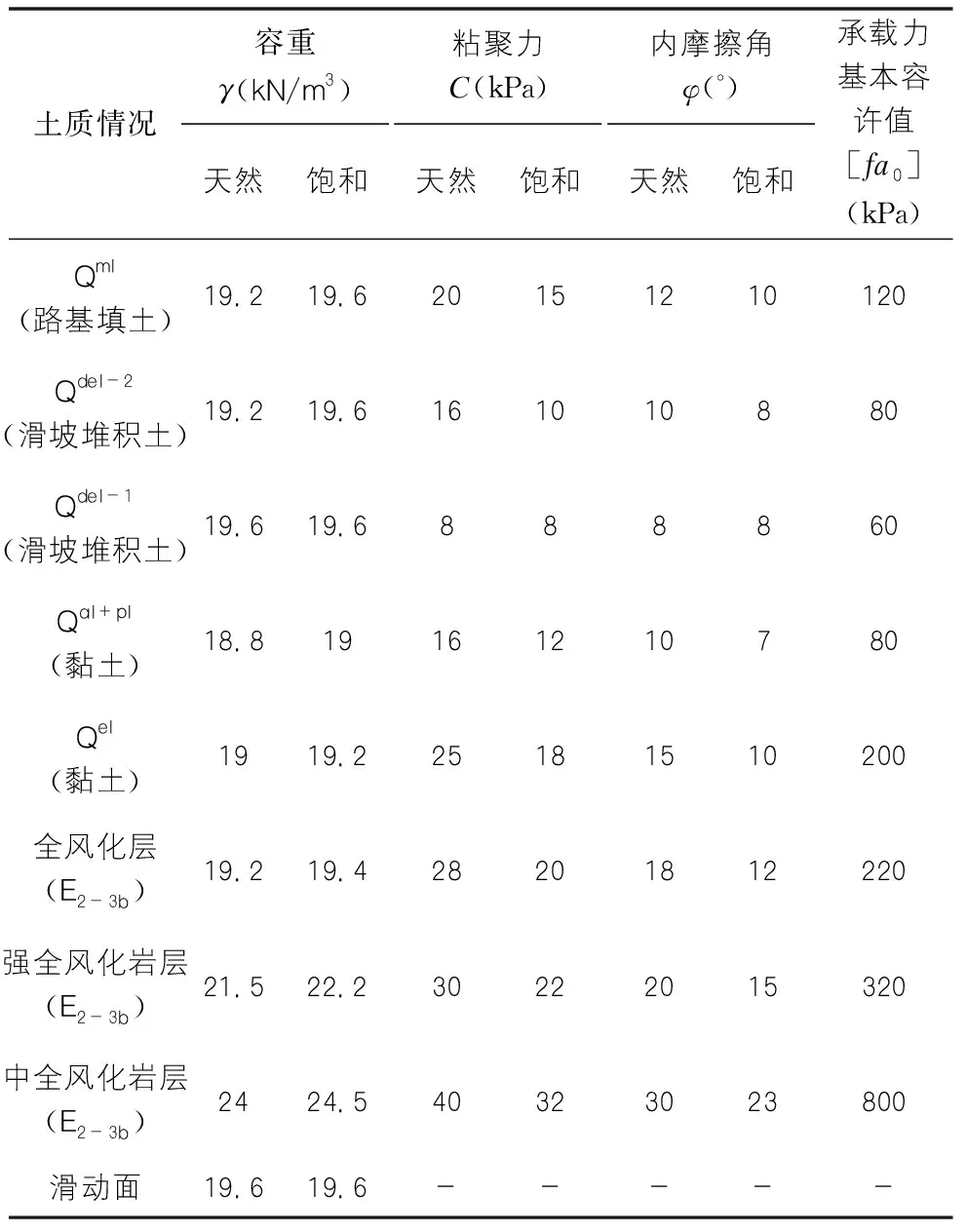

根据钻探结果,坡面参数的反算通过提取极限状态下的条件参数,验算方案是否满足边坡稳定所需要的抗剪抗滑强度,综合考虑病害土体的结构组成和最有可能的破坏形式,运用软件进行力学演算的方式,较为真实地反应出土质边坡极限受力的状态。因此设边坡处于临界滑动状态,滑面处天然状态即为饱和状态,按非正常工况Ⅰ进行反算。非正常工况Ⅰ(自重+暴雨)条件下安全系数取0.95,利用理正岩土计算系列软件6.5版,按已知潜在滑动面及安全系数情况,以计算临界稳定状态下剪切破坏带岩土层剪切参数c、φ值为计算指标,各岩土层计算参数按表1选取,反演验算结果见表2,反算结果见图1。

图1 K768+900断面非正常工况Ⅰ反算结果图

表1 岩土层物理力学参数推荐值表

表2 滑面参数反算成果表

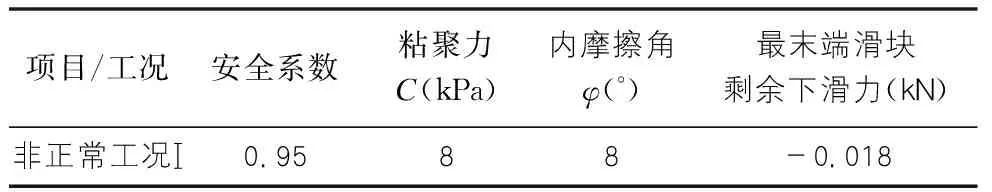

2.2 边坡现状稳定性分析

根据钻探结果,滑坡现状条件下仍处于滑动状态,上行线受牵引路面已出现张拉裂缝,如不及时处治,在滑坡的牵引作用下,滑坡规模将进一步扩大,威胁对向车道安全。根据勘察提供的潜在牵引滑动面(以对向车道的最外侧裂缝为边界),在非正常工况Ⅰ(自重+暴雨)条件下安全系数取1.05(按施工期要求最小安全系数考虑)的临界状态,利用理正岩土计算系列软件6.5版,按已知潜在滑动面及安全系数情况,以计算临界稳定状态下最末端滑块剩余下滑力为计算目标,滑面参数按表2选取,计算出最末端滑块剩余下滑力为25.492 kN,计算结果如图2所示,坡体显示处于不稳定状态。计算结果与分析结果相印证,若不及时采取防护措施,滑坡将扩大至对向车道,影响整条高速公路的通车运营。

图2 K768+900断面非正常工况(潜在滑面剩余下滑力)计算结果图

3 加固设计与施工

病害路段处治着重需解决四个方面问题:(1)边坡临时防护,确保对向车道通畅与防护工程施工期安全;(2)坡体深层地下水排泄问题;(3)天然地基胀缩荷载附加应力问题;(4)坡底刚性支挡结构持力层选择问题。

3.1 加固方案比较

根据病害路段工程地质和水文地质综合分析路基病害形成原因,提出三个方案进行分析对比。方案一:灌浆加固方案,通过液压方式将水泥浆或砂浆注入土体,待浆体硬化后加固土质边坡,达到强化效果;方案二:抗滑桩加固方案,即在边坡中埋入一定嵌入深度的成排桩体,提供力学支撑防护;方案三:抗滑桩兼柔性支护加固法方案,柔性支护设置在抗滑桩后缘,同时发挥双加固方法的优点。

根据钻探结果,由于滑坡土体结构松散、抗剪强度低,经验算,在考虑静压注浆提高滑坡土体抗剪强度的条件下,仍无法满足《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)对路堤边坡安全系数的最低要求,且注浆工艺的初始阶段存在对土体的软化作用,因此无法设计实施。方案二的实施需采取增大桩深尺寸、加密配筋、缩小桩距等举措,造成建设成本增高、桩身钢筋笼吊装难度大等问题[3-4],且桩顶路堤仍受其背侧胀缩土天然地基的影响,需采取额外措施。方案三在与方案一和方案二进行了同等深度综合比较后,满足不利地理水文条件情况及规范标准,适用该膨胀土引发的地质问题。综合考虑后,决定选用方案三设计施工。

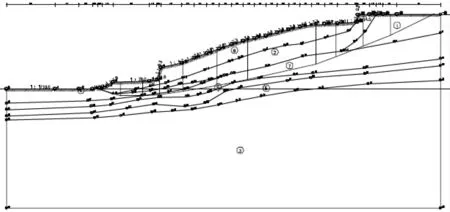

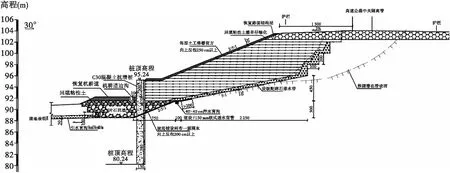

3.2 加固设计及验算

针对上述问题,病害路段的设计方案为:(1)采用钢板桩进行临时防护,于现有滑坡后缘设置两排钢板桩,确保对向车道及防护工程施工期安全;(2)坡体深层地下水排泄和天然地基胀缩荷载附加应力问题采用加筋土柔性防护结构解决,即清除路堤边坡滑坡堆积土层,对路堤填土加筋处理,填土背部设置碎石排水带,坡底设置片石反压区和碎石排水盲沟,多层次排出坡体深层地下水;(3)坡脚部位设置明挖基础类刚性支档结构时,须选择埋藏更深的强~中风化泥岩为持力层,做好封底工作,因此本设计选择抗滑桩板式挡墙作为支档结构,以中风化泥岩为桩基持力层。设计示意图如图3所示。首先对钢板桩的埋入深度进行试算以满足土坡体水平方向的主、被动土压力控制要求,确定桩的悬臂与入土深度;再对钢板桩抗弯要求进行验算以满足基本要求。抗滑桩验算通过理正岩土计算系列软件进行计算,采用“K”法,将抗滑桩和滑面参数输入抗滑桩分析模块并按两种非正常工况进行验算,其中胀缩荷载附加应力由加筋土柔性防护结构中和,抗滑桩不承担此部分应力。柔性防护验算主要控制满足安全系数下的筋材总拉力以及土工格栅设计计算抗拉强度,同样在软件中以两种非正常工况的最危险滑动面作为条件计算。各分项工程关键尺寸设计完成后应保持对施工期间滑坡位移变形的实时监测,严格控制施工质量及安全。

图3 抗滑桩及加筋土路堤设计图

3.3 加固施工工序及要求

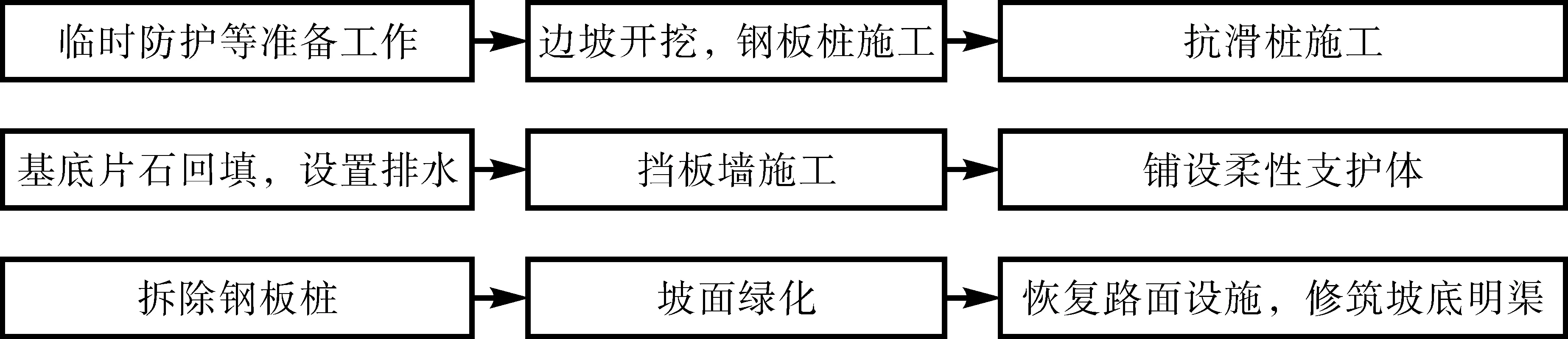

滑坡综合防护治理关键施工步骤(见图4)。

图4 加固施工工序流程图

3.3.1 钢板桩临时防护技术要求

采用国标热轧U型400 mm×170 mm钢板桩,腹板厚15.5 mm,桩长12 m。第一排钢板桩布设于下行线路面,距中央分隔带护栏2 m处,并开挖第一级台阶。第一级台阶外侧布设第二层钢板桩,两排钢板桩间距2 m。支撑安装采用开槽架设,使钢板直立、平整,桩平面转角处做相应加强处理。回填施工至第二排桩顶即可拔除钢板桩与支撑。拔桩后产生的桩位孔穴应及时用黄砂回填密实,必要时采用压密注浆防治周边土体沉陷。

3.3.2 抗滑桩施工技术要求

抗滑桩应严格按照设计图施工,桩长15 m,出露段3 m,入土段12 m,要求嵌入强~中风化岩层深度应≥8 m。施工时必须保证抗滑桩入土要求及嵌岩深度,并采用旋挖钻孔施工确保施工安全及质量。抗滑桩施工工序为:施工准备→初定位(隔桩施工)→场地平整→精确定位→埋设护筒→钻机架设调试→钻孔→成孔检查→安装钢筋笼→导管、漏斗→浇筑混凝土→桩头处理等。由于工程施工处桩位土质较疏松,抗滑桩开挖易造成孔壁坍塌,开挖前应掌握现场土质情况,错开桩位开挖,实时监测,必要时可将坍孔处用钢护筒封堵,操作进程控制紧凑。

3.3.3 加筋土柔性支护技术要求

加筋土填料选择黏性土,将挖方土晾晒后进行利用。填料粒径应≤2 cm,每层松铺厚度≤30 cm,施工方式与建筑填筑边坡相同。每两层填土上沿滑动方向铺一层土工格栅,格栅搭接≥30 cm并采用U型钉固定于填料上。柔性支护平台于柔性防护体基底区域铺设一层两布一膜隔水,幅间采用缝合连接。柔性支护后的排水层最小水平宽度≥50 cm,采用碎石铺垫,确保地下水能够从底部渗沟及墙体泄水孔通畅排出。

3.4 施工注意事项

施工过程应严格按照设计方案进行,确保钢板、桩筋、柔性支护铺设中关键结构尺寸的指标要求,随时进行抽样检查并实施监测。路面结构层设计应按原设计进行新旧搭接处理,保证道路结构的整体性。由于施工中有正常通车需求,建设过程应做好充足的准备和安全措施管理。

4 加固效果

加固后高速公路路基处置段稳定性良好,目前未再出现裂缝、沉陷等不良病害,路堤侧经观察检测不易蓄水,排水通畅。整修路段与原高速路面衔接正常,路用性能优异,路基整体抗剪强度与内摩阻力得以提升。抗滑桩处治膨胀土具有安全、高效、经济、环保,施工快速便捷、质量易于检测等特点,可预测施工过程中可能出现的情况,确保对向车道同时安全运行,减少设计变更,避免返工。

5 结语

(1)通过对坡体土质和排水等工况进行分析,得出病害是由土质胀缩荷载、排水不畅和挡墙处地质不良三个方面共同引起。通过提取极限状态下的条件参数,反算得出目前边坡处于不稳定状态,如不加以治理,垮塌的威胁将继续扩大。

(2)针对需要解决的四个方面问题对加固方案进行了比较,确定满足安全与经济性的抗滑桩兼柔性支护方案。方案中对钢板桩、抗滑桩、柔性支护的关键尺寸进行了优化设计。

(3)对关键施工方案步骤进行介绍,提出了各分项工程中的技术要求和注意事项。