面向数字媒体技术专业的机器视觉类课程智能化教学研究

2018-11-22詹千熠蒋亦樟邓赵红

詹千熠 蒋亦樟 晏 涛 王 骏 邓赵红

(江南大学 数字媒体学院,江苏 无锡 214122)

数字媒体产业迅速发展,对人才提出了更高需求,尤其要求学生具备技术与艺术交叉融合的创新实践能力[1-3]。江南大学数字媒体学院将数字媒体技术与动画、数字媒体艺术专业整合,成立了实体学院,践行工、艺融合多元人才培养体系,即“基础-专业-强化-创新”的校内教学与“创新训练-产业实践-学术培养”的校外实践相结合的创新教学体系,进而提升学生“工程实践能力-创新创业能力-学术研究能力”。该学院成立至今,学科专业建设日趋完善,学生培养质量显著提升。

但近年来,随着人工智能技术的迅速发展,江南大学数媒学院为了适应新时代发展的需求,大力推进与数字媒体技术相关的人工智能本科教学活动[4-5]。其中,最为相关的就是机器视觉类课程的开展。该类课程主要包含线性代数、数据结构、算法设计与分析、数字图像处理、计算机视觉、机器学习、人工智能、人机交互以及三维场景建模与渲染等机器视觉技术直接相关的专业基础课程。此类课程具有较强的专业性和理论性,学生在学习该类课程时常常因为高数、概论及矩阵论等先导课程的学习不佳而造成不良影响。为了解决此类问题的出现,本文将智能化大数据处理技术引入数字媒体技术专业的机器视觉类课程的教育过程中,通过视频监控及智能穿戴设备采集学生课堂的实时大数据来追踪学生各科基础课程的学习表现[6-8]。具体来说,教师可通过机器视觉技术对学生的学习状况进行跟踪分析,而学生通过机器视觉技术对自身的学习情况进行把控并且通过对机器视觉技术软件的使用达到自学的目的,从而形成“老师在教中学,学生在学中教”的新培养模式。可以预见的是,随着学生数据采集的日趋完善,所构建的智能模型将愈加完美,给出的指导性教学方案也将更加完备,这对培养高层次专业技术人具有重要的意义,这也是对新时代教学模式的探索。

1 数媒技术专业教学现状

1.1 数媒技术专业建设现状

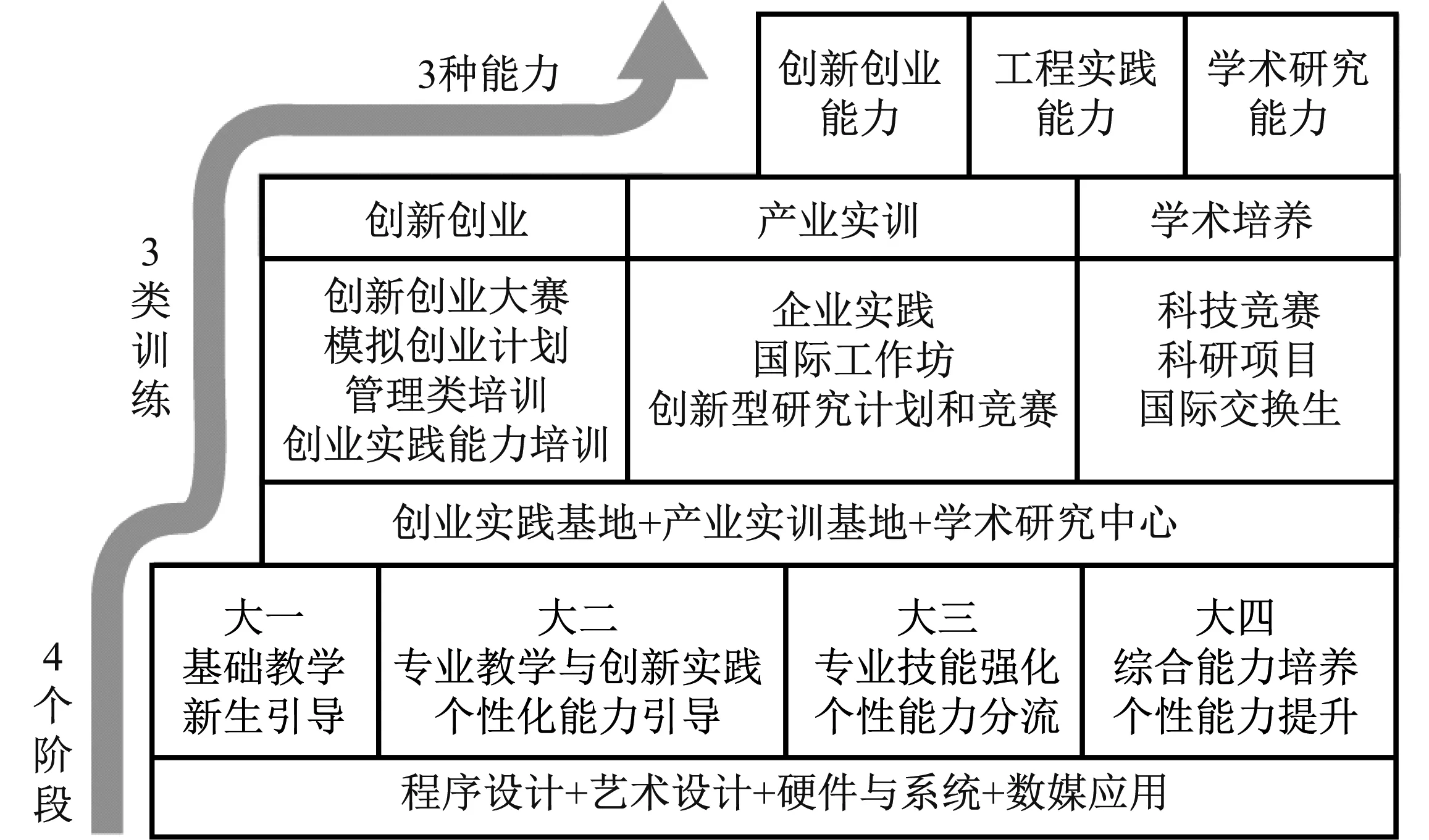

数字媒体是一门工艺交融的学科,其既强调工科性又需要一定艺术色彩。目前,就国内各大高校而言,开设该专业的学校有江南大学、广东工业大学、南京大学、浙江大学、中国传媒大学、吉林动画学院及浙江科技学院等。其中,尤以江南大学最早设立数字媒体学院,该院采用如图1所示的总体建设方案与总体思路,并进一步实施“4-3-3”结果导向的工、艺融合多元人才培养体系,即“基础-专业-强化-创新”的校内教学与“创新训练-产业实践-学术培养”的校外实践相结合的创新教学体系(见图2),提升学生的“工程实践能力-创新创业能力-学术研究能力”。其教学理论先进,课程内容贴近时代发展特色,教学质量也在国内享有盛誉。

图1 建设方案与总体思路

图2 “4-3-3”创新实践教学体系

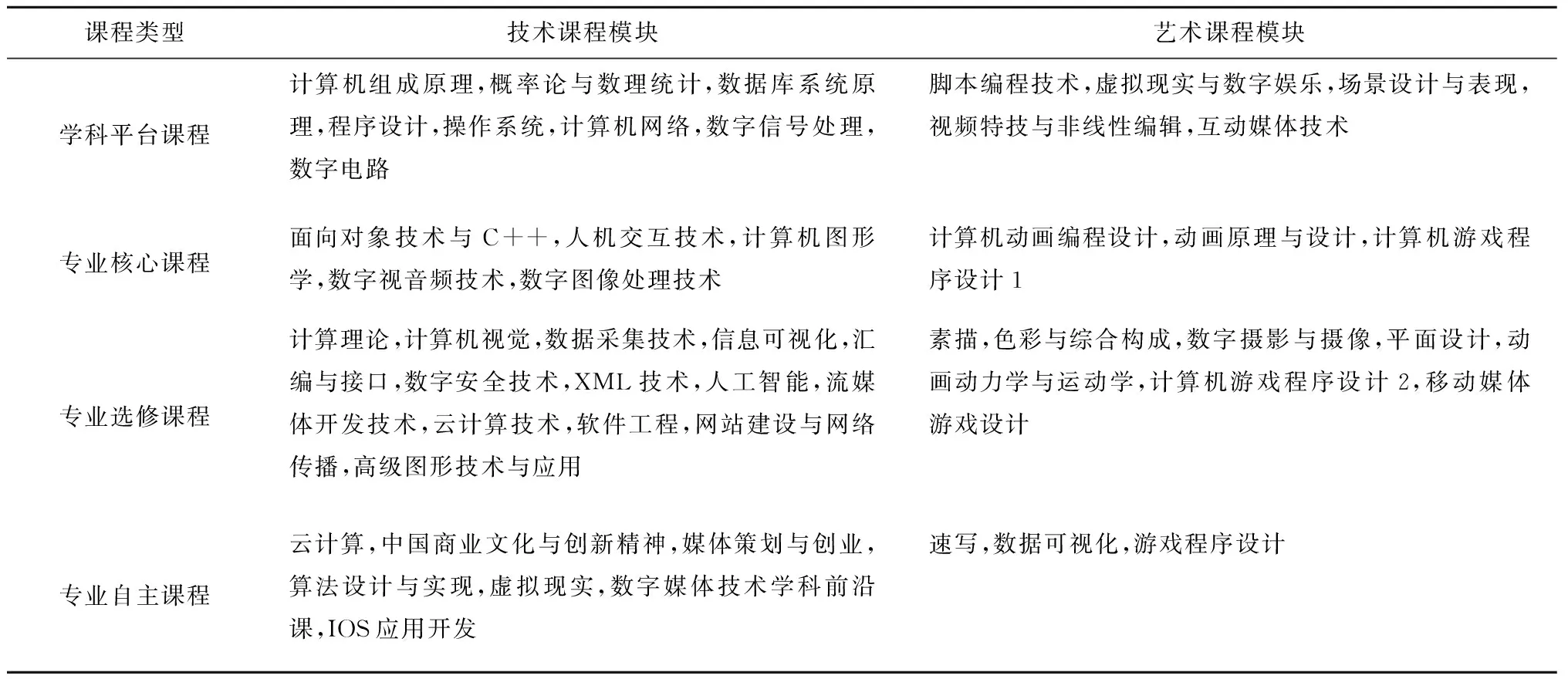

在课程设置方面,江南大学数字媒体学院创新性地将所有课程分为以下5类:学科平台课程、专业核心课程、专业选修课程及专业自主课程如表1所示。这样的课程设计理念达到了工艺平衡、融会贯通的课程设计要求。

此外,在人工智能技术得到大力发展的形势下,一些成熟的机器视觉类课程,如人工智能、计算机视觉、虚拟现实与数字娱乐及场景设计与表现等,很自然地加入数字媒体技术专业的课程设置中。熟练掌握机器视觉类课程,对于培养学生的空间设计感、3D处理能力、算法设计能力及编程实践能力均有着重要的意义。特别是多种移动终端的普及以及可穿戴式计算机的出现,使得社会进一步渴求通晓机器视觉类技术人才。这也坚定了学校培养此类学生的信心,但在实际的教学实践过程中,特别是对于计算机视觉类课程,课题组依旧发现了一系列问题,并拟采用基于智能化大数据处理技术来提供决策服务,进而协助教师改进教学手段,提升教学效果。

表1 工艺融合课程设置

1.2 数媒技术专业机器视觉类课程教学中存在的问题

1.2.1机器视觉类课程专业性较强 机器视觉类课程主要包含人工智能、计算机视觉、虚拟现实、虚拟现实与数字娱乐及场景设计与表现等,这些课程所需专业知识对本科学生而言要求普遍较高。以人工智能这门课程为例,该课程包含机器学习、概率推理、机器人技术、计算机视觉以及自然语言处理。拿出其中任意的一个专题,如机器学习,其本身又可形成一门独立的课程,因此学生在学习时普遍感受课程的知识量庞大、难以消化、专业水平高等问题。然而,教学人员往往会忽视学生的这些教学感受,为了一味地追赶进度而造成学生越学越懵,最终导致学生产生厌学甚至不学的状况。

1.2.2机器视觉类课程所需要的理论知识水平要求高 机器视觉类课程对于数学基础的要求偏高,此类课程需要学生先进行如高数、概论及矩阵论等先导课程的学习。以普通高等学校几乎所有工学、理学专业均开设的“高等数学”课程为例,该课程由于前后的连贯性较大,很容易造成“一章学不懂,章章成难点”的困局,学生在面对此类课程时均有一定的惧怕心理。由于基础课程的学习问题,进而直接影响到机器视觉类课程的学习,最终导致一系列的教学问题。

上述问题致使所开设的机器视觉类课程普遍存在学习效率低、教学效果差、课堂气氛沉闷等不良的教学现象。此外,机器视觉类课程由于自身的关联性较大、理论性较强等特点,使得学生在一门课程没学好的情况下,后期对此类相关课程均存在一定程度的“怕学”现象。为此,如果教师可以在教学过程中,对学生的学习状态进行实时监控和分析,并且提供一定的决策分析,如减缓进度、增加实际例子及教学环境改良等建议,那么必然将改善学生的教学体验,促进学生理解课程难点,最终摆脱厌学的情绪。

2 智能化技术在机器视觉类课程教学中的应用

2.1 智能化技术在机器视觉类课程中的应用

智能化应用是由现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某一个方面的应用。智能化技术在其应用中主要体现在计算机技术、精密传感技术、GPS定位技术的综合应用。这几种技术的综合应用,便产生了人工智能技术。将智能化技术或人工智能技术应用于教学过程中形成智能化教学系统(见图3),这不仅能够提升师生的教学效率,还能增加学生的学习兴趣。智能化技术的引入是未来教学系统发展的大势所趋。

图3 智能化教学系统架构

由图3可看出,底层为输入/采集层。采集的内容主要包含三部分,第一部分为各领域的专业知识具体内容,采集的形式可以是文字、图片、音频、视频等;第二部分为专家输入内容,针对学生遇到的问题,专家给出权威性解答,这部分知识也作为输入内容;第三部分为学生输入内容,学生可以对某些不理解的知识或遇到的问题进行提问,还可以对某些知识点的掌握和理解程度进行描述。第二层为核心控制层,通过对底层采集的数据进行分析和判断,得出科学决策。决策主要包括针对某门课或某些知识点怎么教,用什么教,什么时候教,才能够使得教学效果最优。第三层为用户层。这里的用户主要包括学生、老师、系统管理员,用户可以在这一层进行输入、查找等操作。

2.2 智能化技术在机器视觉类课程的可行性分析

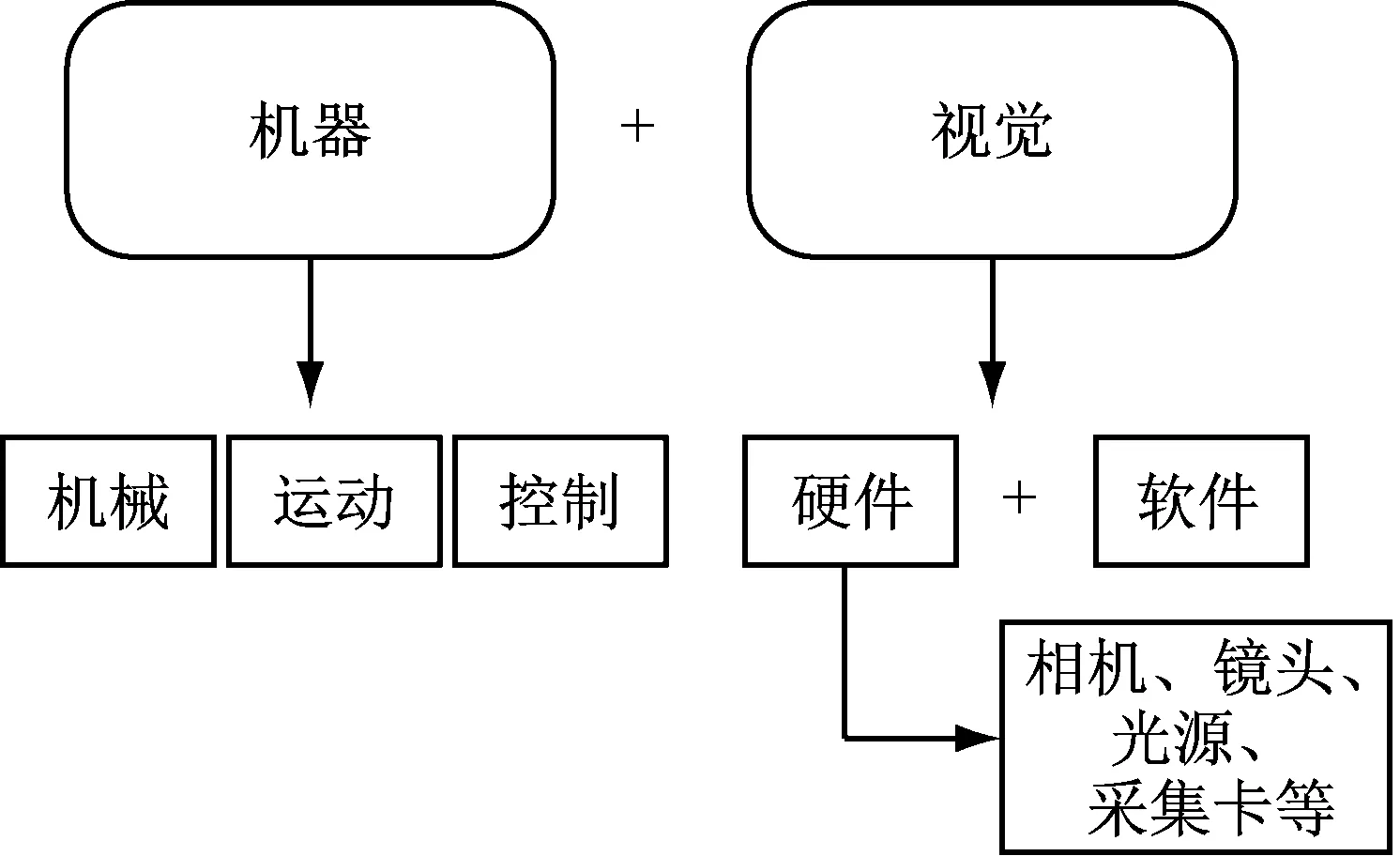

目前,人工智能技术在很多领域已经大放异彩,如自动驾驶、图形识别、语音识别、计算机视觉、深度学习等领域。而人工智能技术应用于教学领域也开始受到广大教学工作者的关注,纷纷投入“如何将智能化技术应用于教学过程中”这一命题的探索研究队伍中。未来的教学过程注定是更加高效、更加便捷的智能化教学过程。智能化技术在机器视觉类课程中也开始得到了应用。机器视觉类课程主要指的是软硬件相结合的一些课程,其概念如图4所示。

图4 机器视觉概念

基于机器视觉类课程的智能化教学系统包含两大功能,具体如下:

(1)明确学习主体,提升学习者的动手能力。系统对学习者提交的作业进行科学评价和打分,对于优秀的作业可作为榜样进行示范展览,既可增加学生的荣誉感,亦能为其他学生提供榜样示范。对于一些优秀的工程实践类课题,还可以推荐参加相应竞赛或推荐作者参与到企业的真实项目中去,为学生提供一些实践平台。对于不理想、粗制滥造的作业,可由系统自动进行点评和打分,督促学生进行相应的改进。智能化教学系统能够为学生提供一个共同交流的平台以及一个继续学习探索的平台,促进学生实践能力的提高。

(2)明确教授主体,提升教授技能和效率。智能化教学系统可对学生的学习、作业情况进行反馈,老师能够通过相关信息了解学生的学习情况,从而动态调控自己的教学进度和内容。系统不仅能够动态显示学生整体学习情况,还能查询到每一个学生的学习、作业情况。这就便于老师精准地指导学生,实时了解每个学生学习的特点,空余时间有针对性地进行教学。这样的方式不仅提高了老师教授的效率,也提升了学生学习的效率,同时增加了学生学习的积极性。

3 智能化技术在机器视觉类课程教学中的应用

3.1 智能化技术在机器视觉类课程中的教学体系

机器视觉类课程主要包含人工智能、计算机视觉、虚拟现实、虚拟现实与数字娱乐及场景设计与表现等。其中,人工智能又包含机器学习、概率推理、机器人技术、计算机视觉以及自然语言处理。由此可看出,机器视觉类课程的知识体系庞大,不同课程的学习需要融会贯通,才能熟练掌握相关专业知识。因此,高校在制订教学计划时,需要循序渐进,有详有略,让大部分学生能够顺利掌握相关专业知识。另外,由于该类课程是一门还在不断发展和成熟的课程,教师在教授该门课程时还需实时拓展知识点,更新教学内容。

从本文第二部分的论证可得出结论,基于智能化技术的机器视觉类课程的教学系统具备可行性。系统从底层输入层获取专业知识、学生学习情况、老师教学情况以及师生间活动情况;第二层核心控制层对这些知识进行综合处理和科学决策,为教师的教和学生的学提供更加高效、便捷的策略;第三层,用户可以在客户端、系统和其他用户之间进行交互。通过这样的方式,学生能够不断提高自身水平,老师能够丰富自己的教学内容,优化自己的教学方法。具体教学模式如图5所示。

图5 教学模式

3.2 智能技术在机器视觉类课程中的教学流程

同许多传统课程的教学模式一样,机器视觉类课程的教学流程也可以分为三个阶段:第一个阶段的主要任务是新生引导,关注基础潜质的培养;开展创新训练,促进个性能力的发展;进行专业技能的强化,依据个性能力进行分流;着手综合能力的培养,促进个性能力的提升。第二阶段的主要任务是积极开展创新实践,进行产业实训,注重学术培养。第三个阶段是在第二个阶段的基础上,使得学生的工程实践能力、创新创业能力、学术研究能力得到大大提升。

第一个阶段,引导新生快速了解机器视觉类课程的学习内容,相应技术的市场需求和应用情况,使学生能对该类课程所教内容以及相应技术的应用均有所了解。在此基础上,可对学生进行创新型训练,引导发展学生的个性能力。各个学生的个性能力得到发展以后,自然会出现分流,然后再进行每个学生综合能力的培养,使其个性能力得到不断提升。该阶段属于新生入学的初级阶段,对于机器视觉类课程的学习还在基础知识、基本技能的掌握阶段。

第二个阶段,学生在掌握基础知识和基本技能的基础上,可以进行创新实践、产业实训、学术能力的培养。该阶段的主要任务是让学生结合第一阶段所学理论知识进行动手实践。学生可以通过参加一些创新型比赛和项目的方式,进一步加深对知识的理解和认识,还能通过实践训练提升自己的理论知识水平,从而提升自己的学术能力。

第三个阶段,通过第二阶段的实践动手训练,学生的工程实践能力、创新创业能力以及学术研究能力得到提升。具备这几方面能力以后,学生便能够在自己的专业上发挥一定的作用,从而增加自己的就业竞争力,提升自己的专业技能。

4 总结

机器视觉类课程是数字媒体技术专业教学中的一个核心环节。课题组将“数字媒体技术”专业机器视觉类课程作为研究对象,基于新媒体时代对人才的需求,分析目前数字媒体技术机器视觉类相关课程的教学现状及面临的主要问题。针对机器视觉类课程专业性较强及理论知识水平要求高而造成的学生厌学、学习效率低、教学效果差及课堂气氛沉闷等不良现象,课题组提出基于智能化技术手段,通过采集学生课堂的实时大数据来追踪学生的学习表现,进而达到改进教学方法、改善教学效果、提高教学质量、促进艺工交融的目的,最终建立高水平的师资队伍,培养卓越的创新型新时代人才。