大型工厂选址原理和方法

——以汉阳铁厂选址为例

2018-11-22郭红浩

郭红浩

(上海理工大学,上海 200093)

一、选址的目的及意义

首先,汉阳铁厂选址过程简述。清史稿·列传二二四载:大冶产铁,江西萍乡产煤,之洞乃奏开炼铁厂汉阳大别山下,资路用,兼设枪炮钢药专场。汉阳铁厂于1890年得建。时国内虽有铁矿,但技艺落后,铁纯度较低,导致“当时所用钢铁多采用英国铁”。清末所需铁量日增,只能大额进口。中法战争以后“中国岁销洋铁值五百万金”。面对这种“以银易铁”的局面,张之洞惊曰:“再过数年,其情形岂可复问!”其认为:“若再不自炼内地钢铁,此等关系海防边防之利器,事事仰给于人,远虑深思,尤为非计。”洋铁日益占领中国市场,又预见到枪炮厂等近代化企业对钢铁的需求,张之洞提出“必须自行设厂,购置机器”精炼钢铁的主张[1]。张之洞拟设厂于广州城外珠江南岸凤凰岗,筹措资金后,向英国某公司订熔铁炉两座。设备还未运回,张之洞被调任湖广担总督,且两广总督李翰章和李鸿章的反对,清政府委任张之洞修建芦汉铁路恰需钢铁,鼓移厂于湖北。几番考量后,最终在汉阳大别山和原料地大冶中选择了前者。

其次,选址的目的和意义。工业企业在创立时,首要问题是选择一个合适的地理位置,这对企业的生产、经营甚至是生存起着重要的作用。在厂址的选择过程中,政冶、交通、生产要素等因素都需要考虑,权衡这些因素才能得到最优选址。汉阳铁厂是洋务运动中创立的具有代表性的工业企业,不仅当时的社会经济条件决定了它的选址,也受到了政冶等因素的影响。作为晚清最大的工矿业企业,汉阳铁厂在近代工业史上具有长远的意义。深入分析汉阳铁厂的选址问题。可以分析政冶、经济、社会等因素在晚清官办或者管督民办企业创办过程中的影响,有助于理解近代民族工业发展历程。

二、选址参考的因素

工业企业选址的参考因素可以分为两类:选位和定址。选位是指将企业选在什么区域,如某个地区的某个城市。本例中,“由粤迁鄂”即是选位问题。定址则是指在选位的基础上确定具体的地理位置。汉阳铁厂选址中,张之洞为何在汉阳大别山附近与靠近铁矿的大冶山附近中选择前者是要分析的问题。汉阳铁厂所涉及的主要影响因素如下:

选址于武汉,且在武昌省城外。理由如下:黄石港地平者洼,高者窄,不能设厂,一也。荆、襄煤皆在上游,若运大冶,虽止多三百余里,回头无生意,价必贵,不比省城。钢铁炼成,亦须至汉口发售,并运至省城炼枪炮。多运一次,不如煤下行,铁矿上行,皆就省城,无重运之费,二也。大冶距省远,运煤至彼,运员收员短数掺假,厂中所用以少报多,以劣充优,烦琐难稽,三也。厂内员司离工游荡,匠役虚冒懒惰,百人得八十人之用,一日作半日之工,出铁既少,成本即赔,四也。无人料理,即使无弊,制作亦必粗率,不如法炼成;制成料物,稍不合用,何从销售?五也。铁厂、枪炮厂、布局三局并设,矿物、化学各学堂并附其中,安得许多得力在行大小委员分投经理?即匠头、翻译、绘、算各生亦不敷用。三厂若设一处,洋师、华匠皆可通融协济,煤厂亦可公用,六也。官本二三百万,常年经费货价出入亦二百余万。厂在省外,实缺大员,无一能到厂者。岁糜巨款,谁其信之?若设在省,则督、抚、司、道皆可常往阅视,局务皆可与闻。既可信心,亦易报销,七也。此则中法,非西法。中法者,中国向有此类积习弊端,不能不防也。即使运费多二三万金。而工作物料虚实优劣,所差不止数十万金矣[2]。

可见当时张之洞确实综合考虑了各种因素,总结如下:

(一)选择地区或城市的影响因素

1.地区政策(政冶因素)。汉阳铁厂的初期定址,首先“由粤移鄂”,然后在汉阳和大冶中,最终选择汉阳。政治因素起了很大影响。张之洞初欲在粤办厂,但当时两广总督李瀚章及其弟李鸿章反对。恰逢张之洞调任湖广总督,且清廷要求其监督修建的芦汉铁路,铁矿选址武汉便是顺势而为。汉阳铁厂的选址,选择武汉而不是大冶,政冶因素起到了决定性作用。首先,张之洞与李鸿章、盛宣怀等意见存在分歧,日后加剧、矛盾激化。为了持有铁厂控制权,故择汉阳。其次,能够在李鸿章、盛宣怀的反对中在汉阳建立铁厂,与清政府想要抑制李鸿章集团的实力有密切关系——通过张之洞牵制李鸿章等。最后,综合考虑湖北自然资源、位置、交通等因素,最终选择汉阳作为最终钢厂选址。对此,袁为鹏先生有过详细论述[3]。

2.自然地理条件。张之洞说大冶黄石港山势起伏,低地坑洼。而铁厂需要地势开阔平坦。之后张之洞所言“以煤就铁”和洋矿师所做勘测与这一说法有出入,汉阳并非理想的选址,在建造工厂中,填地在所难免。在建立铁厂之后,郑观应及其所雇佣的矿师马克斯等即在大冶附近找到多处适宜建厂地址[4]。汉冶萍公司之后也在大冶选定新的适宜厂址,说明张之洞的陈述并非实情。因此,就地理状况来讲,两地大致相同。

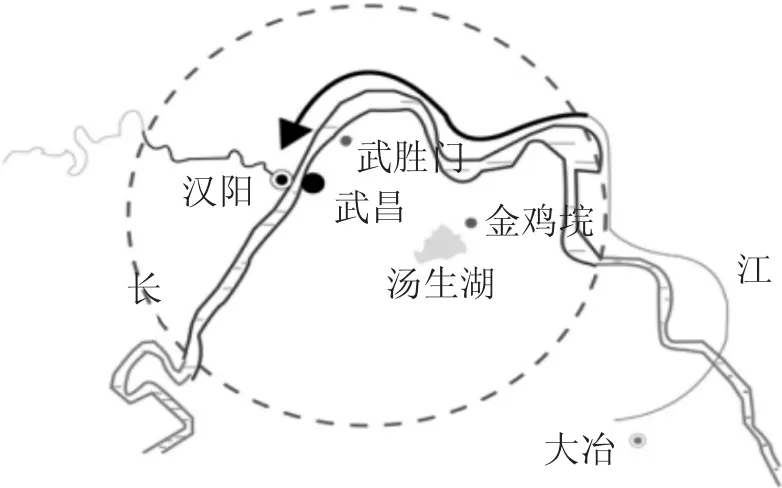

3.原材料供应地。由图1可见,大冶虽靠近铁矿,但来自湖南、江西及安徽的煤炭由水运到大冶的成本远高于到汉阳(如图2所示),当时炼铁所需的煤矿远比铁矿要多。将铁厂建在汉阳可以减少原材料开支,故出于“煤铁两就”的效果,汉阳更为合适。

4.运输条件。就运输来看,汉阳优于大冶。原因是:将厂建于大冶,降低了铁矿的运输成本,但煤炭由他省至大冶的运输成本约为至汉阳的两倍,且铁厂产品还需大冶运至汉阳附近的汉口。

5.与协作厂家的相对位置。创建铁厂的最终目的是“师夷长技”,即铁轨,枪炮及相关钢铁产品。铁厂不可能成为一个独立存在的工厂,而彼时钢铁厂和纺织厂已在汉阳附近设立,靠近这些协作工厂建立铁厂,可达成相互补充的局面。且当时科技人员的数量紧缺,这样可以更好地利用科技人员。

(二)定址的影响因素

放弃大冶作为选址地后,张之洞便在武汉寻找适宜厂址。作为首选考虑是武昌省城附近,确定省城时具有多个选择,包括汉阳在内共有三处选择,地理位置(见图3)。

图3 选址候选地相对位置图

城外东南二十里汤生湖的金鸡埦,可利用水道运输,但有一座桥梁阻碍。拆除桥梁时,城内一些保守官僚、士绅煽动民众滋事。张之洞只好放弃该地。城北武胜门外近长江的塘角也为一处较好选址,但地势较低,江水上涨可能导致工厂被淹,最终放弃这两处选址。之后张之洞又遣人到昌青山附近寻址,依旧没有较优地址。最终选择大别山下的汉阳作为厂址,可选择中的最优厂址,由于地势坑洼不平,需经过填充地基、筑坝等地形改造。可见在定址问题上,张之洞考虑了众多因素,重要因素分析如下:

1.地质条件。为铁厂的建立挑选地点,在地势、面积和运输便利等因素的综合考量下,最终择定汉阳。

2.人才问题。当时虽洋务运动兴起,但保守势力仍然是横亘,相较而下,汉阳大别山接近省城,保守势力较弱。武昌、汉阳处于汉口租界附近,受外国文化的影响较大,民众对铁厂的抵触情绪较弱,大冶一带,士绅及民众较保守,对铁厂存在一定的抵触。据记载,洋人矿师白乃富在大冶、武昌(今湖北鄂州市)等地堪矿时,曾差点被当地民众砸伤。后来张之洞提到,如果厂址定于大冶,“洋人匠亦不能深入。”[5]张之洞为了铁厂快速成型多请洋匠,但靠近便利省城的大别山更能为洋人提供更为便利的生活环境,可以最大程度地留住人才。就此方面来看,确实大别山较为适合。

3.可扩展的条件。指所选厂址要克服存在的不确定性,尽量以企业长期发展规划为出发点。汉阳铁厂1889—1896为官办,1896—1908年由盛宣怀承接,转入官督商办,1908年以后变为完全商办;与大冶铁矿,萍乡煤矿组成“汉冶萍公司”,成为近代第一家大型煤铁钢联合企业。汉阳铁厂属于投资较大,建设周期较长,收益较慢的重工业,国内的民族资本家,很少有能力经营,也无意经营。最好的办法便是由国家投资,然后由商人投资接办。这种“官倡民(商)办”的办法,是当时发展钢铁等基础工业的有效途径,国外在这方面已有成功的先例。在中国,该方法是由张之洞在创办汉阳铁厂时创立。毛泽东在20世纪50年代谈到中国工业发展时曾指出:“讲重工业,不能忘记张之洞。”

三、选址优劣的评价方法

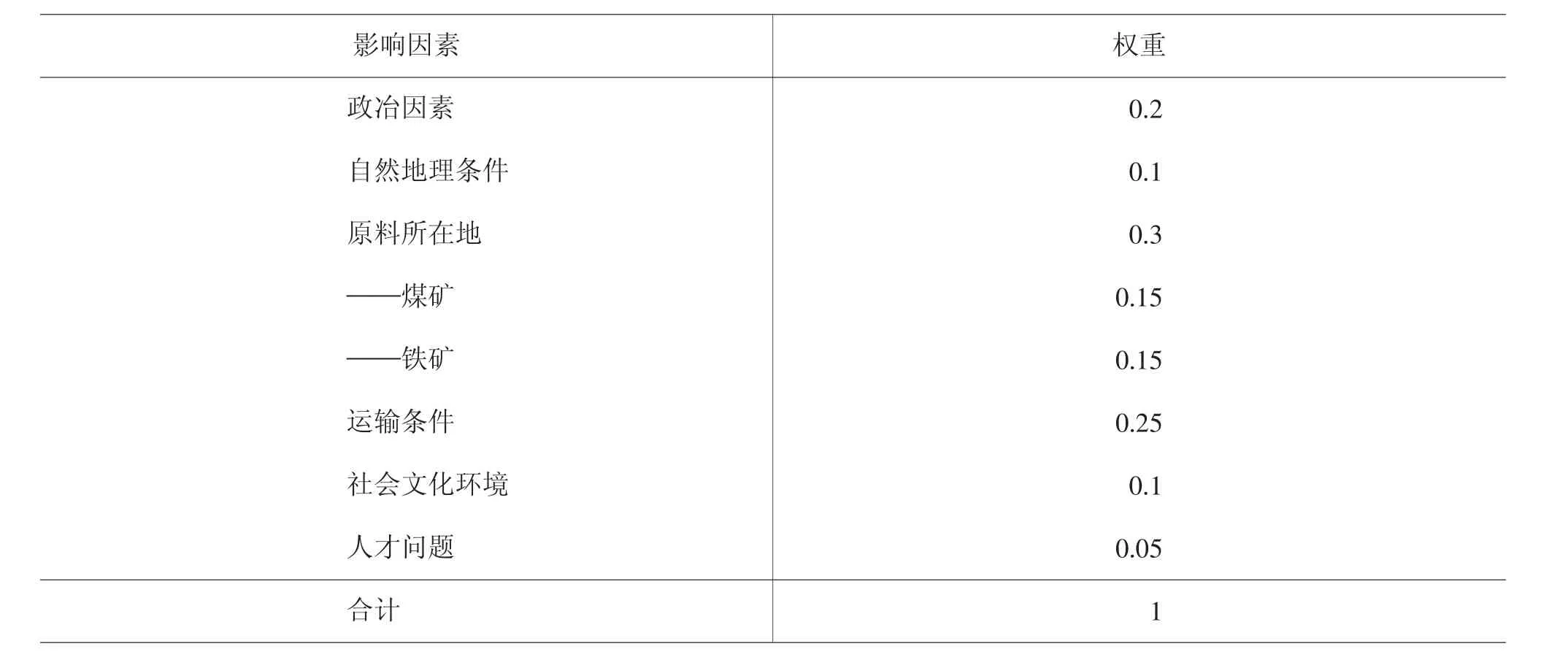

汉阳铁厂选址优劣的评价方法为因素评分法。汉阳铁厂的选址问题主要集中在两处:大冶和汉阳大别山一带,以二者进行因素分析。因素分析法是一种较为主观的因素评分法,但汉阳铁厂存于一个多世纪之前,因此只能将史料及后续专家意见加以整理,对两处选址优劣进行对比。上述影响因素已经将之前专家意见进行了大致整理。相关影响因素的选择为:政冶因素、自然地质条件、原料所在地、运输条件、社会文化环境、人才问题。所做因素及其权重(如表1所示)。

表1

四、案例分析

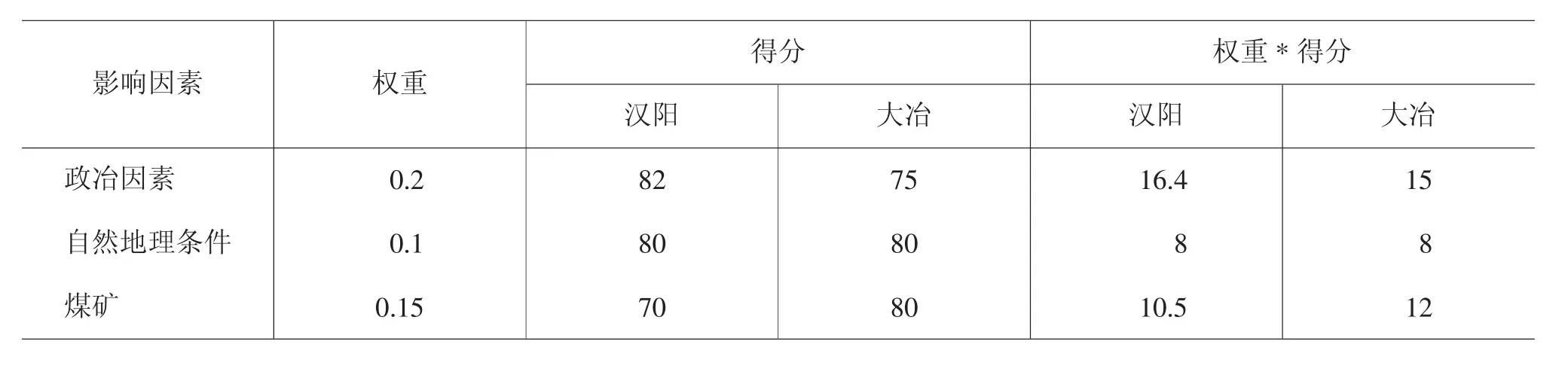

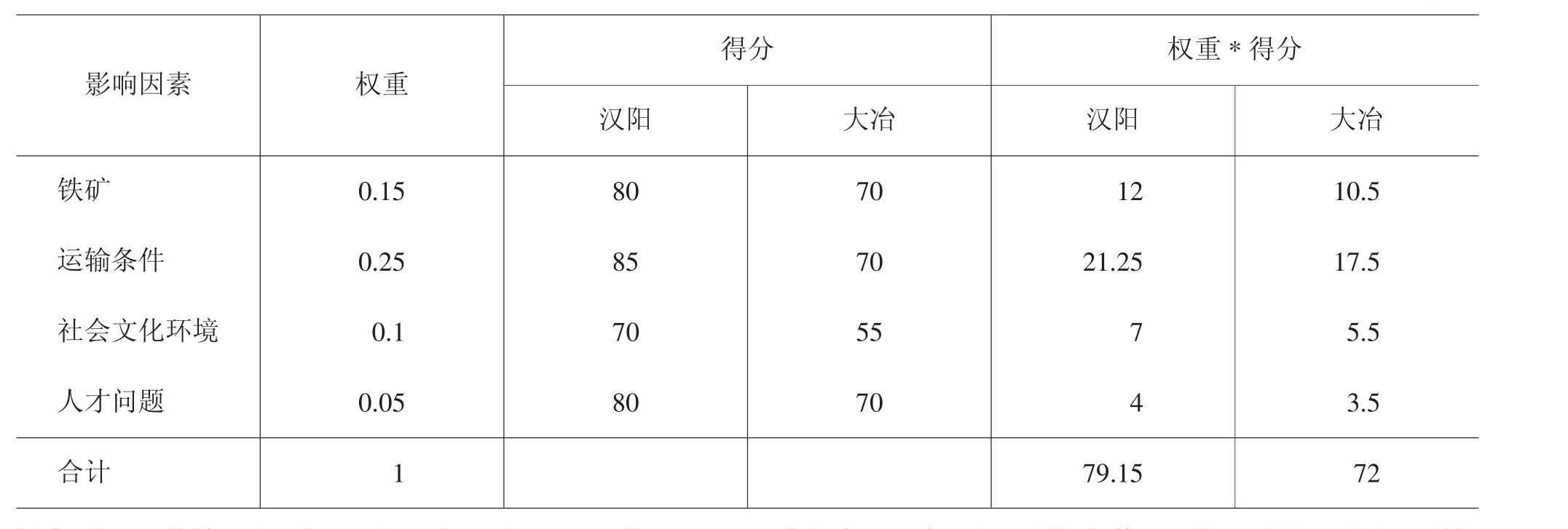

表2

按照上述分析将分数计入,得权重、得分及结果(如表2所示)。

综上分析,汉阳铁厂初欲兴办于湖北,终在汉阳大别山下设立。除张之洞个人意愿,且综合了政冶、社会人文、经济、技术、自然环境等因素。在当时的政冶、经济、人文环境下,汉阳确为最佳选址,政冶博弈在铁厂选址中起到了十分重要的作用。之后的社会发展,经济条件对于企业选址的影响不断增大,甚至起了决定性作用。现代,钢铁厂多处于市郊,城市的市场和交通的便利性起着重要作用,获得钢铁的便利性又促进了城市的发展,不仅在经济方面,且在社会、文化等各方面。汉阳和铁厂在之后的发展也印证了这种趋势,间接说明了张之洞选址的正确性。

续表