从仙山、瑞应到天堂

2018-11-20赖毓芝台湾中研院近代史研究所副研究员学术兴趣主要为清宫研究中欧图像交流视觉文化史清中外交流

赖毓芝 台湾中研院近代史研究所副研究员,学术兴趣主要为清宫研究、中欧图像交流、视觉文化史、清中外交流

谈郎世宁《海天旭日图》对苏州片题材的转换

一望无垠的大海上霞光万照,云雾间仙岛浮现,岛上的楼阁红柱青瓦、廊道蜿蜒。

郎世宁的《海天旭日图》描绘的就是这样的一番景象,画面中不但有马远以来中国传统的水纹的画法,还以阴影对比强调出光芒之不可直视,甚至制造出一种似乎有什么神迹要揭示的戏剧性。这幅少见的郎世宁山水画究竟在画什么?我们应该如何来理解它?

通过中西方绘画的比照与文献的记录,我们看到了一个在中国绘画艺术史上扮演着重要转化角色的郎世宁。

从仙山、瑞应到天堂,在他的悄悄转换过程中,我们可以一窥其内心所想。

郎世宁《海天旭日图》与苏州片

故宫博物院藏郎世宁《海天旭日图》为其现存非常少数的山水画作品,画面描绘一望无垠的大海上霞光万照,右下角于云雾间浮现一小岛。岛上虽有红柱青瓦、蜿蜒廊道的豪华楼阁,然人迹罕至,可能为一仙岛。画中水波的画法采取马远以来中国水图的传统,以重复的线条结构波纹,然郎世宁的波纹不但更为绵密,且在浪波下沉的部分加上阴影,使得水波呈现一种厚度。更重要的是,在云的表现上,郎世宁完全放弃明清仙山图传统中以线条勾勒卷曲如花朵般装饰性瑞云的方法,而是以不带线条或笔触的西洋烘染法描绘出松软如棉花,且具有阴影向背及体积感云的各种样貌。令人觉得兴味的是,此幅作品虽然是描写海上的旭日,但是画面中的旭日却仅仅以一小红点出现在画幅左边的天空,画幅的重点反而是中间描绘海面上层层堆栈、蒸腾向上的云层与顶端云朵的互动。尤其画面上端中央的一朵巨云,由天而降,下方反照出海面万丈的光芒,云朵背面以阴影对比强调出光芒之不可直视,甚至制造出一种似乎有什么神迹要揭示的戏剧性。此画纵九十三点七厘米,横一百八十二点二厘米,绢本设色,为少见的横向构图,推测为贴落揭下来裱成立轴。画上仅有「臣郎世宁恭画」题识与两方郎世宁的印章,未见《石渠宝笈》著录,宫中活计档等相关档案也无明确的直接记载。究竟此画为郎世宁什么时期的作品?何以定名为「海天旭日图」? 这幅画究竟在画什么?应该如何来理解它?

此画虽然没有题签也不见著录,但一般相信是有根据的清宫旧题。的确,翻阅《活计档》可以看到乾隆元年(一七三六年)十二月二十六日「裱作」就记载太监毛团交来「雪艳图绢画一张,海天旭日图绢画一张,时和景丽图绢画一张,瑞色凝春图绢画一张」共四张绢画,(中国第一历史档案馆与香港中文大学文物馆合编《清宫内务府造办处档案总汇》,人民出版社,二〇〇五年,第七册,页一七三)并「传旨托裱一层」。我们不知道这则档案中「海天旭日图绢画」的作者是谁,有可能是目前所看到的这幅郎世宁《海天旭日图》吗?虽然无法确定其间的关系,但是「海天旭日」显然是清宫颇受欢迎的题材,且很可能与清宫所理解的宋代赵伯驹、赵伯骕传统密不可分。例如,乾隆皇帝于乾隆七年(一七四二年)所作的御制诗《晓》就写道:「桂轮如水露如珠,景入秋晨别样殊,紫气亘川驰野马,红云拥岛上金乌,写空北雁眠初起,㺯(弄)影东枝翠相扶,㝡(最)是伯驹工绘事,海天旭日早成图。」(【清】高宗《御制诗初集》卷十,页二四上,收入纪昀等总纂《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆,一九八三年,册一三〇二,页二二〇)这应是一首题画诗,描绘的是一轮红日从云雾缭绕的海上仙山升起的景象,而根据最后两句「㝡(最)是伯驹工绘事,海天旭日早成图」,其所指应当是赵伯驹所作的《海天旭日图》。那么,赵伯驹的《海天旭日图》究竟是一幅什么样的作品?赵伯驹到底有没有画过《海天旭日图》呢?

大都会博物馆藏有一幅传为赵伯驹的《海天旭日图》,只见水波粼粼的大海中浮现白云缭绕着由青绿山体构成的岛屿群,一派海上仙山之状,细看环山围绕的岛屿上还有琼楼玉宇、庄园良亩隐身其中,卷末不但有「臣赵伯驹奉旨摹李昭道笔」的伪款,还有柯九思抄写晋朝木华所写《海赋》的伪跋。由其近乎平涂的青绿设色、极富装饰性的卷曲云朵、文徵明式的纤细树体来看,此图为典型的晚明以降承袭吴派风格的苏州片商业工坊的伪作。与此幅构图类似的还有数幅同名作品。(包括二〇〇七年佳士得香港春拍李昭道款的《海天旭日图》绢本手卷、二〇一八年嘉德四季五十期迎春拍卖会出现的李昭道款《海天旭日图》绢本手卷、二〇一五年纽约苏富比春季亚洲艺术周拍卖出现的赵伯驹款《海天旭日图》纸本手卷等)这类作品几乎都是明清流行的所谓「苏州片」的商业工坊所生产的托古青绿山水伪作。

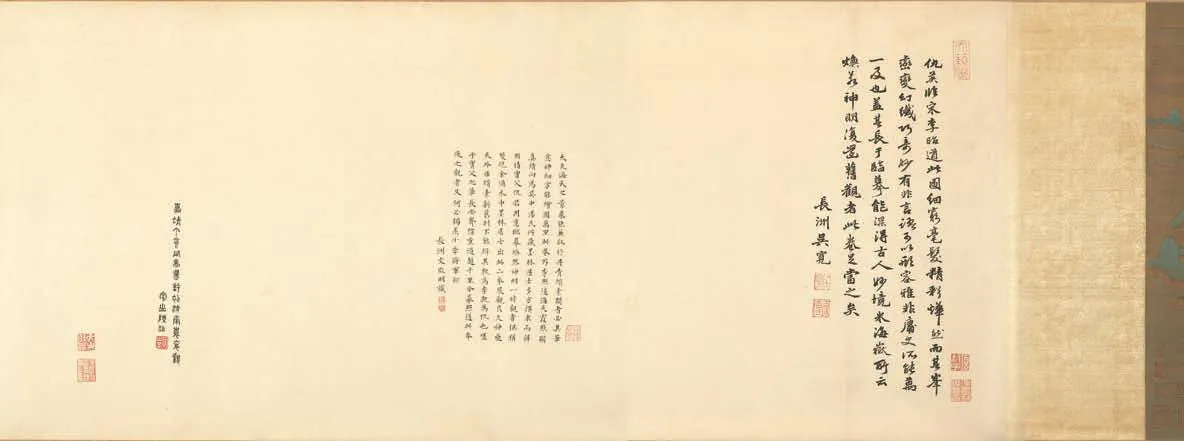

清 郎世宁 海天旭日图绢本设色 纵九三·七厘米 横一八二·二厘米故宫博物院藏

宋 赵伯驹(传) 海天旭日图卷绢本设色 纵五一·四厘米 横二一一·五厘米大都会博物馆藏

宋赵伯驹(传)《海天旭日图》卷后《海赋》跋文

这些作品不管是挂名李昭道或是署名赵伯驹,纵然风格也有些许不同,但都是充满平面装饰感的典型苏州片重青绿风格,且构图布局也都相当一致,皆大致可分为四段:右边开始为零星几个小岛,位于右边画缘中间的那个小岛,还有屋舍散置,经过浩瀚的大海向左移,就出现画幅中的高潮,为一大致呈三角形的群岛,群岛中可以看到如三个口袋型的空间,其中庄园楼阁在云海中若隐若现,此时往下沿着画幅下缘出现平行画缘的山群岛屿,其中也有各种琼楼玉宇,最后向左到了画幅的左缘出现与开头呼应的零星岛屿向天际方向延伸消失,此部分如有房舍树木,也是寥寥可数,制造出结尾趋于安静状之感。值得注意的是,同样的构图,不仅仅出现在这群以「海天旭日」为题的苏州片类型的伪作中,也同时出现在构图几乎一样但却取名为「海天落照」的明清商业性仿作中。例如,台北故宫博物院藏传为明仇英的《仿小李将军海天霞照图》,此幅旧名虽为「海天霞照」,且拖尾文徵明伪跋中也称其为「海天霞照」,但前面引首却有清楚的「海天落照」四大字,其中篆字「」应为「落」的异体字,不知道是否源于伪跋者的误读,造成此作成为几乎绝无仅有的《海天「霞」照图》。从引首及构图来看,此作无疑应是明清苏州片流行的《海天落照图》类型绘画中的一员。总之,这批构图大致相同的青绿设色山水,其标题或为「海天旭日」或为「海天落照」,皆描绘天际绯云笼罩、海上错落的仙山岛屿,绯云可以是夕阳的霞光或是初升的朝阳,因此,两者在市场上看来是可以相互异名而不需要异动内容与描绘方式的同类产品。换句话说,郎世宁的《海天旭日图》显然是选择了一个苏州片热门商品的流行画题。

明 仇英(传) 仿小李将军海天霞照图卷绢本设色本幅纵五四厘米 横二〇四·四厘米台北故宫博物院藏图片取自《伪好物:十六~十八世纪「苏州片」及其影响》,台北故宫博物院,二〇一八年,页二一六~二一九

阅读链接

《归田琐记》中 “小李将军画卷”的记载

—

◎ 浦城周仪轩运同凤雏家藏旧画,卷首有宣和瘦金书“唐李昭道海天旭日图”九字一条,下有御押。忆余在吴门曾见小李将军海天落照图长卷,画法与此卷一同,惟其入手去路皆不甚分明,跋尾亦有疑义,而索值且昂,遂置之。按各家谱录只有小李落照图,并无旭日图之目。落照图亦宋秘府物,尝入贾秋壑家,前明藏琴川刘氏,历有源流,而此卷无考。然卷前宣和字押的是真迹,卷中烟霞缥缈,钩勒精严,亦纯是武卫家法,断非宋以后画手所能仿为。惜不及数尺,即绌然而止,知尚有后半幅,为人割移,别作一卷以售欺。卷后赵松雪所书海赋,及邓巴西、袁清容、吴匏庵诸跋,并属伪迹,更不待言矣。余于嘉庆癸酉冬,携家北上,小住浦城,曾从仪轩借观一过,未经谛勘。仪轩富于收藏,实自以此为甲观也。道光壬辰,得请归田,复过浦城,时仪轩已逝,其二子芑源广文、甘亭孝廉出此求跋,亦匆匆未暇以为。今年秋,复得告归,大有卜居是邦之意,客窗多暇,乃与芑源等发箧纵观,再四审眎,因覼缕书此而归之。自幸前后三十年,眼力颇有所进,不虚此一段翰墨缘。且愿芑源昆仲,就现存之迹,剔去卷后各伪跋,重加潢治,以无负此唐人妙迹,庶可于无佛处称尊云尔。壬寅十月望后记。

— 清 梁章钜撰,于亦时点校,《归田琐记》卷三,木铎出版社,一九八二年,页五九

晚明记载中的《海天落照图》

检视文献,「海天落照」与「海天旭日」这样的画题在晚明之前几乎是不存在的,令人更觉兴味的是,晚明的文献仅载有「海天落照图」,而「海天旭日图」的记载似乎是到清代才出现。活跃在嘉庆道光朝的大臣梁章钜在其成书于道光二十四年(一八四四年)的《归田琐记》中也说道:「按各家谱录只有小李落照图,并无旭日图之目。」

梁章钜提到福建蒲城的收藏家周仪轩藏有李昭道《海天旭日图》长卷,上有宣和瘦金书与御押,虽说是宣和旧物,但梁认为收藏来源不明,加上后面的跋尾也有疑问,且价钱太高,因此搁置没有购买。他显然作足了功课,特别提到历来各家谱录仅有「海天落照」,并无「海天旭日」的记载。《海天落照图》原为宋秘府所藏,曾经入南宋权相贾似道家藏,明代则是琴川刘氏的旧藏,流传有序。梁章钜以为这卷《海天旭日图》虽然不若上述《海天落照图》有清楚的流传史,但是认定前面宣和的字押是真迹,且「卷中烟霞缥缈,钩勒精严,亦纯是武卫家法」,以为是李昭道家法,「断非宋以后画手所能仿为」。由于拖尾的诸跋皆伪,且「惜不及数尺,即绌然而止」,梁认定其「尚有后半幅,为人割移,别作一卷以售欺」。因此,梁虽没直说,但他认为「海天旭日图」是一个后加的题,而此画是一张有李家家法的唐画。

梁所提到的琴川刘氏旧藏《海天落照图》应该就是晚明王世贞家藏《仇英摹李昭道海天落照图》中仇英摹写的原本。《弇州续稿》中有一条记载「题海天落照图后」即提到:

海天落照图相传小李将军昭道作,宣和秘藏,不知何年为常熟刘以则所収,转落吴城汤氏。嘉靖中有郡守不欲言其名,以分宜子大符意迫得之,汤见消息非常,乃延仇英实父别室摹一本,将欲为米颠狡狯,而为怨家所发。守怒甚,将致叵测,汤不获已,因割陈缉熈等三诗于仇本后,而出真迹,邀所善彭孔嘉辈,置酒泣别,摩挲三日而后归守,守以归大符,大符家名画近千卷,皆出其下。寻坐法,籍入天府。隆庆初,一中贵携出,不甚爱赏,其位下小珰窃之,时朱忠僖领缇骑,宻以重赀购,中贵诘责甚急,小珰惧而投诸火,此癸酉秋事也。余自燕中闻之拾遗人,相与慨叹妙迹永絶,今年春归息弇园,汤氏偶以仇本见售,为惊喜,不论直收之,按宣和画谱称昭道有落照、海岸二图,不言所谓海天落照者,其图之有御题、有瘦金、瓢印与否亦无从辨证,第睹此临迹之妙乃尔,因以想见隆准公之惊世也。实父十指如叶玉人,即临本亦何必减逸少宣示、信本兰亭哉!老人馋眼,今日饱矣!为题其后。(【明】王世贞撰《弇州续稿》卷一七〇,三上~四上,收入《景印文渊阁四库全书》,册一二八四,页四四八~四四九)

王世贞所提的这件《海天落照图》,原本为常熟刘以则所收,后来辗转为吴城汤氏收藏。因此,梁所提到的琴川刘氏,应该就是常熟刘以则。王世贞接着提到嘉靖中某个郡守为投严世蕃所好,逼迫汤氏交出此画。至此,故事的发展让人想起《清明上河图》的遭遇。一如《清明上河图》的例子,汤氏马上的反应就是委托仇英临摹一本,意图以假乱真蒙混过关,然亦如此类型故事的格套,此举为仇家所揭发。这个故事与《清明上河图》不同的是,汤为了自保,最后将原画中的陈缉熙等三诗的跋割下,接在仇本之后,将真本交了出去。严嵩家败后,收藏被籍没内府,隆庆中又落入一朝中亲贵手中,亲贵家奴打算秘密地将此画卖给锦衣卫领缇骑朱忠僖,但事迹败露,此家奴在情急之下将此画投于火中,至此「妙迹永绝」,只剩下仇英的摹本传世。所以当汤氏以仇英本求售,王世贞当然「不论直收之」,完全不问价钱地买入,并将其类比为王羲之所临的钟繇《宣示帖》与欧阳询所临王羲之《兰亭序》。

王世贞所说的这个故事,正如其自言乃是「闻之拾遗人」,也就是听来的,显然这样的故事不管是否为真,对于画作的销售都有绝对的催化作用。因为这些仿作虽然是下真迹不知几等的仿本,然在真迹不存的情况下,原来依附真品而存在的仿品甚至伪品顿时成为亲炙大师之作的唯一途径,进而被视为炙手可热的珍品。换句话说,这样的故事不但具有戏剧性的情节,引人入胜,更有翻转仿品或伪品的点石成金之效,因此此类型的故事在书画市场中层出不穷。除了《清明上河图》与《海天落日图》外,台北故宫博物院藏《文徵明仿赵伯骕后赤壁图》后文嘉的跋语也提到吴中藏有赵伯骕版后赤壁图,后有当道想取以献给严嵩之子,主人不舍,文徵明以为「岂可以之贾祸,吾当为重写,或能存其髣(仿)佛」,(赖毓芝《文人与赤壁:从赤壁赋到赤壁图像》,《卷起千堆雪:赤壁文物特展》,台北故宫博物院,二〇〇九年,页二四四~二五九)因此帮他画了这幅作品。就《海天落照图》的例子而言,王世贞为其所叙述的流传史不断地被传抄,且真迹已失的事实更让各种版本的摹本价值水涨船高。例如,晚明孙矿的《书画跋跋》就记载明代内阁首辅徐阶之孙曾经告诉他:「渠家有海天落照图数本,太师不贵此等物,多为人乞去,或以馈人,有最下一临本尚存,犹自可喜,其所图日光之闪烁明暗,及水中日色,海滨人瞻望,与夫薄暮人争赴家,市中人收拾市物,形状踊跃如生,不可毕述。」(【明】孙矿《书画跋跋续》卷三,页十六上,收入《景印文渊阁四库全书》,册八一六,页一五〇)徐阶家有数本《海天落照图》,不是被要去,就是拿去作为送人的礼物,这些作品质量不一,但即使是最下一本,也是极为精彩。接着孙矿提到王世贞所提及的《海天落照图》为严世蕃所夺与仇英摹本一事,但是他转口言「使尽见文贞家数卷,必当更有月旦,真本既亡,临者孰为最肖,自唐历今八百年中间,善画者多,安知无别临本,若得宋临本,固应胜实父也」。(《书画跋跋续》卷三,页十六下~十七上)孙认为以徐阶家所藏数卷来看,即使是临本,但究竟哪一个才是最接近真迹,事实上并无定论。他主张从唐到明代,怎知中间没有其他善画者的临本?如果这些众本中,有一宋代临本,应该会比仇英本更厉害吧。总之,「因画致祸」的故事彷佛成为重要作品的必要配件或证明。孙矿就以「奇物为造物所忌」来谈为何「名迹钟、王、顾、陆今多湮灭,未闻尽遭此厄其诸俗画俗字」,(《书画跋跋续》卷三,页十六下)认为古来奇物通常会招来各种厄患,而俗画俗字就从来没有这样的烦恼,反过来说似乎也意味着没有遭遇这些磨难而灰飞烟灭者就不是名迹,这样的论述彷佛给仿品或伪作的市场开了一扇大门,古代大师之作之不可得乃是天理,因此各种仿品理直气壮地成为接近或了解名作的唯一可能。

阅读链接

《万寿盛典初集》中记载的淳郡王、皇十五子礼物清单

—

◎ 淳郡王礼物清单:万寿无量寿佛、松鹤献寿珊瑚盆景、万寿宣炉、万寿熏炉、万寿玉壶、松月献寿图(赵仲穆画)、海屋添筹图(仇英画)、万年灵鹤图(吕纪画)、万寿海天旭日图、万年春月交辉图、仙鹿玉砚山、汉玉吉庆、万岁香钩、万年藏墨、万寿玉提梁卣。

◎ 皇十五子进:万万寿观世音像、采芝长生图(仇英画)、岳阳仙迹图(仇英画)、万寿朝贺诗(董其昌书)、群仙高会图(王振鹏画)、海天旭日图(李昭道画)、万年罗汉(海仑画)、麻姑山仙坛记(米芾书)、万年绘苑。

— 清 王原祁、王奕清等奉敕撰,《万寿盛典初集》卷五四

《海天旭日图》的流行与康熙万寿盛典

晚明文献的确像梁章钜所提没有《海天旭日图》的存在,那《海天旭日图》究竟什么时候才出现呢?目前看到最早的记录应该是官至康熙朝刑部尚书王士禛(一六三四年~一七一一年)的《居易录》:海天旭日图一卷后有赵松雪书海赋,前有唐李将军海天旭日图妙笔十一字,书法极工,有太原王达、翰林学士李天祥、天水赵鼒、圭斋欧阳元题字,又虞集八分书,后云小李将军笔绝无仅有,得赵文敏公书海赋匹之,可称合璧,杨文敏公跋云,臣荣备职内阁,恭逢圣治休明,礼乐隆盛,澣沐之暇,皇上御延英阁,特召臣等出内库书画纵观,首得赵孟頫豳风图御制长篇题之,是日近侍翰苑诸臣俱有须赉,臣荣蒙恩特赐兹卷海天旭日图,实为非常庆幸,永作传家之宝,宣德七年(一四三二年)壬子七月大学士臣杨荣䖍沐谨。(【清】王士禛《居易录》卷二〇,页九上下,收入《景印文渊阁四库全书》,册八六九,页五五三)

正像大都会博物馆所藏《海天旭日图》后的《海赋》伪题,大都会本传为柯九思所题,王士禛本传为赵孟頫所题。《海赋》为西晋木华所作,描写大海壮阔无际,物产富饶,无奇不有。比较特别的是,《居易录》所载的这卷《海天旭日图》提到上面有明代内阁首辅杨荣于宣德七年的跋,其中提及宣宗召群臣于内库观画,许多人都受到赏赐,此卷《海天旭日图》即是宣宗恩赐之物。宣宗为何要赐《海天旭日图》?明代张凤翼在《海天落照图跋》中曾提到:「尝读木玄虚海赋,以为朝宗之地,万里无际,不但非足迹所不到,亦非梦寐所及也,迨观李昭道《海天落照图》…… 而于世所罕见者,得之于目击邪。」{【明】张凤翼《海天落照图跋》,《处实堂后集》(据明万历刻本影印)卷五,四八下,收入续修四库全书编纂委员会编,《续修四库全书》,上海古籍出版社,二〇〇二年,册一三五三,页六七六}「朝宗」乃是指臣下觐见君王,也是指川水流归大海,换句话说《海赋》表面上是描绘大海辽阔之状,却是意指万川归流,也就是普天之下,皆是王土,四海之内,皆是王臣之象。因此,拖尾常附有《海赋》的《海天落照图》或《海天旭日图》应该也都有昭示王土浩瀚无边之意。我们不知道宣宗是否真的曾经送给杨荣《海天旭日图》,但文献上「海天旭日」的记载却是在康熙朝才大量出现,包括此条记载宣宗赏赐杨荣《海天旭日图》的《居易录》也是王士禛「康熙已巳(一六八九年)官左副都御史以后,至辛巳(一七〇一年)官刑部尚书以前十三年中所记」,其所载即是康熙朝于京师的所见所闻。

将君王比拟为日,自古有之,汉魏会稽贺《礼统》就说:「日者,实也,形体光实,人君之象。」而「海天旭日」意象的大量运用似乎到了康熙朝才特别风行,最直接的例子就是记录康熙六十岁生日庆祝实况的《万寿盛典初集》,其中出现许多亲王或臣下所进的《海天旭日图》。

这些礼物中的其他绘画作品,不是仇英《海屋添筹图》《采芝长生图》,就是王振鹏《群仙高会图》等这类明清江南工坊所生产的「苏州片」流行祝寿作品。而从目前传世的《海天旭日图》看来,的确也是这类工坊的作品,且与晚明以来流行的《海天落照图》不管在构图还是风格上几乎都无法区别。因此康熙朝以后才出现的《海天旭日图》是否是江南工坊为了因应康熙万寿这批礼物采购需求潮而出现的,是很值得考虑的。毕竟太阳作为君王之象,「海天旭日」的标题要比「海天落照」来得吉祥讨喜多了,而内容上也无需作任何调整,只需更动旧作标题,或是旧稿新作标上新的标题即可,这确实是一桩好买卖。《海天旭日图》因此成为康熙朝以后江南「苏州片」工坊新兴的热门商品。

瑞应与天堂

回到郎世宁的《海天旭日图》,就内容与画题来说,其应是受到康熙朝以后出现的苏州片热门商品的启发。据笔者的研究,宫廷画家从康熙朝到乾隆朝受命模仿与复制各种苏州片类型的作品已经是宫中工坊的常态,苏州片风格成为清宫院体形成非常重要的养分,(赖毓芝《「苏州片」与清宫院体的成立》,《伪好物:十六~十八世纪「苏州片」及其影响》,台北故宫博物院,二〇一八年,页三八七~四〇九)因此郎世宁受命绘制苏州片流行的题材应该也不足为奇。郎世宁究竟是什么时候受命绘制《海天旭日图》的呢?如果以「海天旭日」画题在康熙朝开始流行的角度切入,郎世宁《海天旭日图》有可能是康熙朝绘制的吗?郎世宁虽然在康熙朝就已经入宫,但我们对于其在康熙朝的活动所知有限,现存文献中几乎不见其在康熙朝进行绘画活动的记载。可以确定的是,此幅作品云彩部分强调光影对比的戏剧化展现,加上透露出没有特别修饰的强烈欧洲风格,这样的画法与乾隆朝郎世宁的风格有很大的差异。同样以模绘古典题材为例,乾隆十二年(一七四七年)三月十七日乾隆命郎世宁仿制《陈容九龙图》就特别要求「不要西洋气」。因此,像郎世宁《海天旭日图》这样如此西洋气外露的作品,应该不为乾隆所好。(「如意馆·乾隆十二年三月十七日」,中国第一历史档案馆与香港中文大学文物馆合编《清宫内务府造办处档案总汇》册十五,页三四三)另外,学者也注意到郎世宁在乾隆朝后几乎没有山水画一类的作品,其在宫中被指派的作画类型在乾隆朝有所转变。(陈韵如《郎世宁画风之变与雍正朝画院运作机制》,《神笔丹青:郎世宁来华三百年特展》,台北故宫博物院,二〇一五年,页三五六~三七二)的确,检视记载内务府造办处工作内容的《清宫内务府造办处档案总汇》,郎世宁在雍正朝有非常活跃的受命画的记录,其中并有许多其与唐岱、高其佩画山水的派任记录,包括「年例山水」、「通景山水」等,且也有许多为雍正寿辰画「祝寿画」或「万寿画」的记录。(鞠德源、田建一、丁琼《清宫廷画家郎世宁年谱·兼在华耶稣会士史事稽年》,《故宫博物院院刊》,一九八八年二期,页二九~七一)因此,郎世宁《海天旭日图》是否可能是雍正朝所作?这应是很值得考虑的。

清 高其佩 海天出日图绢本设色 纵二三二·七厘米 横一三二厘米台北故宫博物院藏图片采自《故宫书画图录》第十一册,页二九、三〇

可以左证此推论的是林莉娜对于雍正朝祥瑞的研究,其在《雍正朝之祥瑞符应》(参见冯明珠主编《雍正:清世宗文物大展》,台北故宫博物院,二〇〇九年,页三七四~三九九)一文中指出,虽然雍正皇帝多次上谕表示其不喜谈祥瑞之事,但是各方关于祥瑞的奏报却不绝于记载。据其对《雍正朝起居注》的统计,仅雍正七年(一七二九年)几乎每个月就有数起官员奏报祥瑞事件,其中关于祥瑞之象「庆云捧日」,即有四川、云南、贵州、山东、广东等地多达十六件以上的奏报。林莉娜特别指出雍正七年十二月二十八日河东田文镜所具奏山东登莱二府见「彩云旋绕,灿烂光华,起于海中之长山岛,历子丑三时,久而弥显」。彩云出现在夜晚的十一点到凌晨三点的确是异象,她认为郎世宁《海天旭日图》所呈现烟云飘渺的壮丽海上奇观很可能就是描绘雍正七年的登州、蓬莱的庆云现象。

虽然我们无法确定此推论是否属实,但是雍正朝屡见宫廷画家对庆云瑞祥的表现却是不争的事实。例如,雍正八年(一七三〇年)二月初九常与郎世宁并肩作画的唐岱受命作《庆云瑞照》;同年十二月二十九日另一位常与郎世宁一起作画的汤振基也绘《紫微照瑞》一张,(《清宫廷画家郎世宁年谱·兼在华耶稣会士史事稽年》)这些应该都是因应雍正朝时各地呈报的「庆云」瑞应而作。另外,台北故宫藏高其佩《海天出日图》,描绘天空红日一轮,彩霞环绕,山头间瑞云涌现,仔细看,其中一个山头上更布满人群对红日或手足舞蹈、或匍匐膜拜,呈现兴奋异常之状,此画虽然没有纪年,但高其佩在雍正十二年(一七三四年)去世,因此这件《海天出日图》也应该是描绘雍正朝某一次的「庆云」瑞应无疑。正如前述,高其佩在内务府活计档案中的记载中常与郎世宁和唐岱一起作画,因此,郎世宁《海天旭日图》很可能也是跟《海天出日图》一样,是在任务指派下的产出,然而不同于高其佩以正统派仿古风格来描绘此祥瑞,郎世宁的《海天旭日图》显然是以转换苏州片出现的新主题来诠释此「庆云捧日」的异象。

郎世宁《海天旭日图》与高其佩《海天出日》的差异还不仅在形式与风格来源的不同,正如此文一开始观察到的现象,不同于高其佩将代表人君的红日置于画面中最重要的位置,以彩霞环绕之,庆云在其下,众人膜拜之,整体有一种非常确定而清晰的位阶感。郎世宁《海天旭日图》中最重要的不是红日,而是正中从天而降的云朵,其强烈的光影感带有一种即将要发生什么事情的戏剧性。这种具有幻觉空间感的云朵描绘事实上是十七世纪上半叶就已经在罗马发展成熟的意大利巴洛克风格的特色之一,这个风格之后传播到整个欧洲,一直到十八世纪仍非常流行。此种云的描绘通常是用来揭示或代表天堂的显现,具有强烈的宗教意味,学者认为这种表现手法一开始应该是从舞台设计开始,渐渐才运用在教堂的天顶壁画上。研究指出早在十五世纪的佛罗伦萨就发展出一种能够以机械的方式在舞台上呈现出云的戏剧性出现效果与神迹显现的舞台机关,这种称为「云机(cloud machinery)」的设计可以在舞台上制造出云的聚合,带来充满感官性的神迹体验。这样的视觉效果后来藉由克里斯托福罗·龙卡利(Christoforo Roncalli, 一五五二年~一六二六年)、洛多维科·卡尔迪(Lodovico Cardi, Cigoli, 一五五九年~一六一三年)、乔凡尼·达·圣乔凡尼(Giovanni da San Giovanni, 一五九二年~一六三六年)等三位托斯卡尼艺术家带到罗马,将之转换为教堂内空间的描绘,形成了十七世纪上半叶罗马巴洛克风格的高峰。(关于云在意大利艺术与剧场中的发展,见Alessandra Buccheri, The Spectacle of Clouds,1439-1650: Italian Art and Theatre, London and New York: Routledge, 2016)瑞典的德罗特宁霍尔姆宫(Drottningholm,又名皇后岛宫)保存有一个成立于一七六六年的剧院,其内有目前欧洲少数原状保存的十八世纪舞台,还保留有当时使用的云机,显示出云对于天堂的指涉在欧洲十八世纪视觉文化中的重要性。

十七世纪 乔凡尼·达·圣乔凡尼绘制的穹顶壁画图片取自The Museo degli Argenti: Collections and Collectors,Florence, Milan: Giunti, 2004, p.46

出版于一六三八年的书籍中讲解如何制作“云机”图片取自Alessandra Buccheri, The Spectacle of Clouds,1439-1650: Italian Art and Theatre, p.84

十七世纪 洛多维科·卡尔迪 基督的荣耀图片取自Alessandra Buccheri, The Spectacle of Clouds,1439-1650: Italian Art and Theatre, p.140

成立于一七六六年的Drottningholms slottsteater舞台上的云机装置(从舞台正面与背面所见)图片取自网络http://www.estherlederberg.com/EImages/Extracurricular/Renaissance+Baroque/Perspective%20Theatres/Drottningholm/Drottningholm%20perspective%20theatre.html#DROTTNINGHOLM

清人绘 弘历妃及颙琰孩提时像轴绢本设色 纵三二六·五 横一八六厘米故宫博物院藏

十七世纪私人接待室内的壁画转引自The Museo degli Argenti: Collections and Collectors,Florence-Milan: Giunti, 2004, p.62

郎世宁《海天旭日图》画面顶端云下面的反光彷佛显示光由此向下发散,让人想起很多意大利教堂壁画的做法,例如上述奠定罗马巴洛克最重要的三位画家之一的洛多维科·卡尔迪有一幅关于某一个教堂内壁画的素描《基督的荣耀》(The Glory of Christ),画中就描绘基督坐在云上,云下反光并有光束向下照向尘世,左边则是日出的太阳,在此云光所揭示的天堂与太阳是两个不同的存在,与作为祥瑞的「庆云捧日」中的云是环绕太阳而生是不同的。清宫对于十七世纪以降意大利巴洛克的视觉文化并不陌生,尤其是近年学者关切的通景画,(见Kristina Kleutghen,Imperial Illusions: Crossing Pictorial Boundaries in the Qing Palaces, Washington, D.C.: University of Washington Press, 2015; Marco Musillo, The Shining Inheritance: Italian Painters at the Qing Court, 1699-1812, L.A.: Getty Reseach Institute,2016)的确与意大利北方或托斯卡尼的传统有密切的关系,而出身于意大利北方的郎世宁在清宫主持过许多通景画的制作,在移植与转换意大利巴洛克传统上,于清宫扮演一个重要的角色。有趣的是,当他被指派绘制「海天旭日」这样一个苏州片的题材,不管其仅是一幅祝寿的画作,还是真的描绘某个特别的庆云瑞应,郎世宁藉由悄悄将描绘重点从代表人君的「日」,移转到充满戏剧性的「云」,其心中所想的恐怕不再是描绘众人仰望的人君之象,而是耶稣基督天上国的到来吧。