《水龙吟·登建康赏心亭》教学实录

2018-11-19

一、导入

师:我们今天要学习辛弃疾的一首词,叫《水龙吟·登建康赏心亭》。看题目可以知道,这属于“登临词”一类,可以这样来理解:“登临词”是作者到了一个地方,写眼前看到的什么?

生:景色。

师:看到景色之后抒发一下自己的什么?

生:情感。

师:所以,“登临词”一般特征就是:到一个地方,看景色,抒情感。

本词的抒情有一句个人认为很重要的一句话,是---“无人会,登临意。”这一句很关键。那么请问,这一句什么意思?

生、师:没有人能够领会、理解我的心情、感受。

师:那么这节课,我想和大家一起来做的事情就是破解“无人会,登临意”:了解这是什么样的“意”,接着思考为什么会“无人会”,还进一步思考作者用什么方式、用什么办法来抒发这个“登临意”。我们需要通过几个环节来完成这几个问题。接下来,我们先来读一遍,注意注释里的读音、解释,体会情感。

生齐读。

师:读得很好,但是有几个字,可能还是不太熟悉,读到那里就有点“虚”。我们来看一下那几个字。

投影:

注意读音

休说鲈鱼堪脍( )倩何人唤取( )揾英雄泪( )

师:休说鲈鱼堪……?

生:脍(kuài)

师:有一个成语……?

生:脍炙人口。

师:意思是切细的肉、烤熟的肉很好吃,比喻的是那些好的诗文大家都称赞、喜欢。那实际上,辛弃疾作为词人,就写了很多脍炙人口的诗词。

师:接着,下面这个字,读什么?

生:倩(qìng)

师:但是大家更为熟悉的是,它怎么读?

生:倩(qiàn)

师:倩女幽魂。 但是这里读 qìng,读 qìng 时只有一个意思,是什么意思?

生:“请”的意思。

师:接着,最后一个我们比较陌生,读什么?

生:揾(wèn)

师:什么意思?

生:擦拭(眼泪)。

二、活动1:改换亭名

师:接下来我们就要来解决之前提出的问题了。我们刚才讲了,这是一首“登临词”,要登临一个地方,我们先看一下,这次作者登临的地方是哪里?

生:建康赏心亭。

师:在说这个亭子之前,我想起其他一些著名诗文里面出现的亭子。比方说“兰亭”(王羲之《兰亭集序》)、“沧浪亭”(欧阳修写的同题诗《沧浪亭》),“兰”和“沧浪”可以说是用实实在在的东西来作为一个亭的名字。苏轼的诗文里面还出现了这样两个亭子:“喜雨亭”,是说这个地方久旱之后下了雨,很开心,起了亭名叫“喜雨”,还有一个亭叫“快哉亭”,亭名显出很欢快很愉悦。就是说,既可以用一些实物来起亭名,也可以用体现心情的词来起名。

我们再来看回这里的亭---赏心亭。赏心亭是什么意思?

生(小声):赏心悦目。

师:什么意思?

生:很开心、很愉悦。

师:这里的“赏”有点使动用法,赏心---使心情愉悦。那么我们马上来看看(本词),刚才也读了的……请问本词的景令人愉快不?

生(齐):不愉快!

师:那作者抒发的情呢?愉快不?

生(齐):不愉快。

师:都不愉快。我们可以明确:(本词)所见之景并不赏心,所抒之情也并不赏心。

师:那我们来把它的亭名改掉。

生(小声):扎心亭。(师生笑)

师:我们怎么改呢?有游戏规则:直接取用词中字眼,一般以两个字为主,非要一个字,非要三个字也可以。然后起的亭名要能体现诗人情感,或者说与诗人情感相匹配。可以先找找看,然后交换一下意见。

生查找、议论。

师:好,这列的同学上去写一下,如果前面有同学已经写了就不要重复,先到先得。

生在黑板书写。

师:有没有同学黑板上的答案你都不太满意,上来补充。

一女生上台补充。

师:我们来看黑板上写的这些亭名,有一些不是太符合我们的要求。没有批评的意思,但是有一些确实不太恰当。

生:鲈鱼!

师:这个确实要删掉,感觉鲈鱼亭不能体现情感啊。

师:还有没有不太符合要求的?

生:……

师:这个“临意亭”没能体现什么情感,我们给它打个问号。

师:好,我们来看一下,(写出来的)亭名里面有好几类,比方说“断鸿”“落日”这些是写什么?

生:景物。

师:我们来看一下,“断鸿”什么意思?

生:失群的孤雁。

师:“断鸿亭”谁写的?请你来说说它是怎么体现作者情感的?

生:“断鸿”比喻作者自己,说明飘零的身世和孤独的心情。

师:说得非常好。

生鼓掌。

师:get到了没有?“落日亭”哪位同学写的?你解释一下你是什么用意?

生:好听。(笑)

师:我的要求里面没说要好听啊!落日给人什么感觉?

生:夕阳。

师:虽然说夕阳无限好,但是我们心里对夕阳还是感觉有点落寞。并且,“落日”有的时候不仅指人,还可以外化为国家。如果说国家是一种“落日”形象,说明这个国家快要……?

生:衰亡!

师:(回到黑板),还有一类,像揾泪亭,忧愁亭(很直白了)和惜年亭。“惜年亭”来自哪句,什么情感?

生:可惜流年,表达对时光流逝的感伤。

师:“揾泪亭”什么意思?表达什么情感?

生:擦拭眼泪,伤心。

师:说到“揾泪”,我觉得词中有个动作也值得注意---栏杆拍遍。你什么时候会去拍栏杆?

生:无聊。

师:无聊的时候你最多轻拍一下,但是有的时候你大力地拍(拍打讲桌),是怎样?

生:生气、激愤。

师:没错,不仅拍一下,还“拍遍”,说明作者胸中有说不出的抑郁苦闷之气,借拍栏杆发泄。看老师配图,也是在拍打栏杆。那起名能不能叫“栏杆亭”啊?

生笑:不能,(可以叫)拍栏亭。

师:那我们刚才分析了那么多亭的名字,可以这样来总结:

投影:

以景入亭 凄清、孤独 (断鸿亭、落日亭)

以物入亭 漂泊、愤闷(揾泪亭、拍栏亭、吴钩亭)

以情入亭人生易老,怀才不遇(忧愁亭、献恨亭)

师:看这些表达作者情感的词,其实就是老师一开始说的,很关键的句子,“无人会,登临意”的“意”。

三、活动2:画简笔画

师:以上就是我们学习的第一步。我们开始说“登临词”就是登临一个地方,然后我们研究了它的名字叫“赏心亭”,不太满意,改了它的名字。接着登临这个地方之后,要做一个事情---

生:看景。

师:那么它写景集中在上阕,上阕写景很多,我不一一讲。我挑一些个人觉得很有意思的地方来和大家一起研究。这里有个有意思的地方是:“玉簪螺髻”。

师:刚才要求你们准备一个草稿纸,或者在课本空白的地方画一画,“玉簪螺髻”是什么东西?(可以先交流一下)

师:主要画“玉簪螺髻”,如果你觉得还有一些相关的东西也可以画进去。要求不高,只求其意,不求精准。

生开始画。

师:有些“画手”开始画亭子了,没有,没有要求画亭子!(笑)

指定一个学生上黑板画。

师:“玉簪螺髻”,“簪”是什么?用来插手法的。“髻”是把头发盘起来。

生画了几座小山丘。

指定一个学生补充,她画了一横,说是“簪子”。

师:有些看起来简单的东西,其实难度很大。“玉簪螺髻”首先我们确定,它用了一种修辞,什么修辞?

生:比喻。

师:说“簪”说“髻”实际都在说山。结合注释,说是高低不同的山。那“簪”应该是指高的山,不应该把它横放,应该竖着。像这样。这也是老师自己的想象。还有没有别的东西要画?

人(作者)应该是在哪里?不是在这个山里,那画在旁边。

师:那我们解决了“玉簪螺髻”是高低不同的山,接下来要来思考“献愁供恨”,人家山好好长在那里,为什么会“献愁供恨”?

生:自己的愁---因为自己有愁,看到什么都愁。

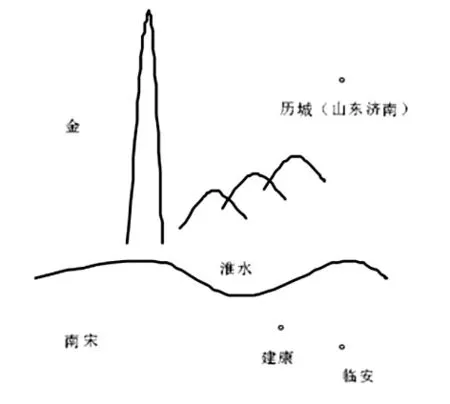

师:很好,这是一种解释。我来加一条线(算是国界,把作者的位置和群山隔开,群山那边在金,作者身在南宋),那些山是金的,可是本来是宋的。

师:(投影展示)这就是灵魂画手画出来的完整图画。

看,我还补充了一个地方---历城。这是什么地方?

生:他(辛弃疾)老家。

师:(课本)注释①②解释得很清楚,辛弃疾出身在山东历城,属于金国,他小时候一直生活在那个地方,到二十岁左右他到哪里?

生:南宋。

师:之前给你们看过一个小视频,讲辛弃疾年轻的时候多么骁勇善战,一次,三天,把一个叛徒的人头提回来;另一次,带着50人杀进金兵几万人的大营,把一个叛徒抓回来。这个时候他少年英雄,就在这时回到南宋。但注释②说辛弃疾已经南渡十二年了,这十几年辛弃疾有没有做成他想做的事情?

生:没有。

师:蹉跎十余年。也对应了词中有一句---

生:可惜流年。

师:我还想进一步来解读---南宋是怎样一个朝代?终宋一朝,都是重什么轻什么?

生:重文轻武。

师:辛弃疾是一个武将,但英雄没有用武之地。南宋把一半的江山丢掉了,但没有去要回来。

师:再思考一下,辛弃疾身边的同僚,那些当官的,在做些什么?

你们有没有听说过宋朝的“瓦舍勾栏”,是干什么的?

生:娱乐场所。

师:而且宋朝官员喜欢组织“茶事雅集”,我们现在说得点茶技艺也是宋朝开始的。那说明他身边的同事们都在忙着一些高级的娱乐活动,就比较少去关心国家的战事。

师:还不要忘记辛弃疾来自哪里?

生:金国。

师:所以他的身份比较尴尬。

投影:

国家:重文轻武、偏安一隅

同僚:茶事雅集、瓦舍勾栏

稼轩:身份尴尬、不得重用

师:老师说这么多,其实就是想解决另一个问题,他的国家、同僚是这样的,他融不入,而且他的身份很尴尬,就导致了他的“无人会”。

也就有了辛弃疾晚年的感慨“欲说还休,却道天凉好个秋”,还感叹“可怜白发生”。

师:这就解决了两个问题,一是登临意的“意”,孤独、不被重用、思乡等,二则是为什么会“无人会”。

四、活动3:解读典故

师:接下来我们要思考的就是,词人在本词是怎样抒发他的这些情感?能不能看出本词很突出的一种手法是什么?

生:典故。

师:主要集中在那里?

生:下片。

师:回顾一些这些典故,讲了什么人?有什么意味?

提问学生A

师:这三个典故中,你想讲哪个?你先选。

生A:求田问舍。

一个人去看望陈登……

师:那个人叫什么?许什么?课本有注释。

生A:许汜(sì)去看望陈登,陈登对他很冷淡。

师:为什么冷淡?

生A:天下大乱,他却专心求田问舍。

师:求田问舍,就是想尽办法去求田地、求房舍。就是我们现在想尽办法去找个好工作,找个好房子,但是我们现在是和平年代,这个欲求不过分。战乱年代,还是要关心一下国家的危亡。这个典故辛弃疾想说明什么?

生A:讽刺那些只顾自己利益,不顾国家安危的人。

师:辛弃疾是不是这样的人?

生A:不是。

提问学生B

生B:(我讲一下)“可惜流年”这个典故。

生B:桓温看到自己种的树都长得很大了,自己没什么作为,发出感慨。

师:辛弃疾想借这个故事讲什么?

生B:揭示自己不能为抗金效力,徒然虚度时光。

师:徒然虚度时光,这十几年树都长很大了,而辛弃疾这十几年没做成自己想做的事。

提问学生C

生C:(讲一下)“鲈鱼堪脍”。讲的是西晋的时候张翰在洛阳做官,见秋风起,想到家乡苏州味美的鲈鱼,感慨说,人应该过得潇洒舒适,怎能为了扬名而在外做官,于是毅然辞去官职回到家乡。

师A:辛弃疾借这个故事表达什么?

生C:思念家乡。

师:你的意思是辛弃疾也想回家乡?

生C:也有点想……归隐?

师:那辛弃疾能不能毅然回家乡?

生C:不能,他志向是为了救国。

师:还有一个点,他是哪里人?

生:金人。

师:他想回回不了,想回只有一个途径---

生:抗金。

师:总结一下。借“季鹰归未”表达抗金决心,借“求田问舍”讽刺只顾自己私利的达官贵人,借“树犹如此”感慨年华虚掷,功业却未成。

有一个学者是这样评价辛弃疾的这几个感慨:

“休说”两句,用张翰事,言不得便归。

“求田”两句,用刘备事,言不屑求田。

“可惜”两句,用桓温事,言己之伤感。

---唐圭璋《唐宋词简释》

因为辛弃疾不得便归、不屑求田和很是感伤这样一些无奈,辛弃疾也说出算了,“唤取红巾翠袖,揾英雄泪”,找个美女帮我擦擦眼泪我放弃了的消极说法,但实际上,辛弃疾是不是真的放弃了?

生:不是!

师:所以辛弃疾真正的想法是---坚决抗金、不谋私利、不愿坐老。

我们这里总结一下用典这种手法,你们接下来会学习辛弃疾的《永遇乐·京口北古亭怀古》,那里典故更多。用典有什么好处坏处?

首先,典故是古代书籍里的内容,知道很多,写上去,那么就是“增加文气,展现才华”;第二,用典是比较“委婉含蓄,余韵悠然”的;还有一个作用,我自己琢磨了一下,像我们现在会用网络用语,例如,“确认过眼神”,什么意思?

生:确认过眼神,遇到对的人。

师:你看你们都知道,这是谁的歌?

生:林俊杰,《赤壁》。

师:为什么你们都知道,为什么你们都愿意说?

因为它很火、很有趣、很好玩,对吧?其实用典,也是这样,也就有这个作用---语言丰富,平添趣味。

那用典有没有缺点?

生:有,不知道那个典故的就看不懂。

师:对,如果你用得太多,就会显得这个人做作。(笑)有一个专业一点的说法,“掉书袋”。

这里总结一下本词,词,一般上片写景,本词写的景还是比较开阔的,但是意境凄凉。

下片抒情,抒什么情呢?表达了想坚决抗金、不谋私利,想奋发图强,最后都没能做到。

五、小结

师:最后小结一下,今天我们的学习,是这样一个过程(投影):

通过“改换亭名”直面本词情感,理解“登临意”;

通过“画简笔画”了解本词背景,明白“无人会”;

通过“解读典故”掌握用典手法,体会辛词特色。