友邻善治:社区治理创新的“当湖样本”

2018-11-17刘诗梦宋红伟

◎ 王 萍 刘诗梦 宋红伟

当湖街道作为浙江省平湖市委、市政府所在地,是新型城镇化进程的一个典型缩影,有“农村社区”“村居混合型社区”等多样化社区。由于城镇化进程快、居住空间变化大等多重原因,居民归属感日益弱化,亲密与共、守望互助的友邻精神逐渐衰落,新的社区治理体系和治理模式亟待建立。2016年,当湖街道入选浙江省首批省级社区治理服务创新实验区,围绕“以邻为伴、与邻为善、与邻为友”的友邻善治理念,以整合和重构传统邻里关系作为治理创新的主题,建构了“三级友邻”全网络,打造“友邻善治”新模式,为新型城镇化背景下探索城乡社区一体化有效治理提供了全新的实践样板。

一、“三级友邻网络”的组织架构及功能定位

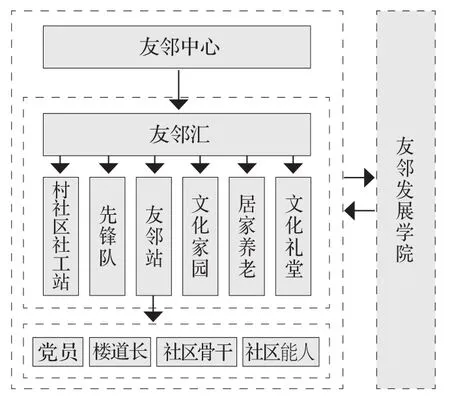

从纵向组织架构来看,当湖街道重构了“友邻中心—友邻汇—友邻点”的纵向网络体系,搭建了邻里互动与居民自治的新治理空间。截至目前,已建街道级友邻中心1个、社区级友邻汇27个、小区级友邻点250个。从横向层面上,当湖街道分别与浙江工业大学等3所高校签署合作协议,共建了一所实体化运行的友邻发展学院,为社区治理创新提供“智库”支持。

友邻中心按照“党建引领、政府主导、社会协同、公众参与”总思路,引入3家专业社会组织来协同打造新公共空间。友邻中心主要有四个功能:一是邻里组织培育孵化功能,鼓励扶持各类型社区社会组织快速发展,提升城乡社区自治和服务效应;二是邻里互动协调功能,统筹协调“三级友邻”体系的综合建设,定期组织开展街道级居民协商、协调友邻汇、各个站点间的关系和友邻空间等诸多资源;三是邻里信息整合功能,对全街道内公共管理等方面的信息进行汇总,为所有社区共享服务资源提供支持;四是邻里能力建设功能,定期组织各类专业培训,提升服务成效。

友邻汇充分利用社区内的场地、设备、资金,将社区公共服务站等各类服务和活动载体有机整合在一起(见图1),主要承担衔接协调职能:一是邻里信息收集功能,归纳汇总友邻点提交的社情民意及居民需求,将不能解决的协商事项转交至友邻中心;二是邻里服务支持功能,主要包括邻里志愿服务和邻里支持服务,支持以政府购买服务、社会“众筹”等方式,推动社区社会组织发展;三是邻里自治服务功能,发掘邻里间意见领袖、友邻使者,通过议事会等形式开展自治,或开展跨社区协商,推动邻里自治水平的提升。

图1∶ 友邻网络体系自治架构

友邻点依托社区(物业)用房等场所而建,邀请区域内热心公益并具备一定组织能力的居民担任友邻点负责人,社区安排专业社工担任指导员。友邻点在三级友邻网络体系中发挥两大功能:一是友邻使者挖掘功能,深挖长期活跃在小区中乐于奉献、富有专业技能和组织能力的社区居民,将其培育为友邻使者;二是邻里互动交流功能,组织开展该区域内的居民服务、协商、自治等工作,采用“自助—互助—他助”服务形式,引导居民自治。

友邻中心、友邻汇、友邻点三级友邻网络主要着眼于发挥好“432”功能,重点以街道友邻中心为主体,社区友邻汇为基础,小区友邻点为延伸,实现横向纵向立体网络的联动。友邻发展学院对三级友邻网络的运行提供智库支持,引导其发展成为一种开放式、网络化、共治型的社区治理新模式。

二、友邻空间营造的“五大要素”

三级友邻网络体系将基层治理空间从行政空间转向邻里自治空间,新公共空间的营造主要通过“五大要素”来实现。

一是建设友邻使者联盟,构筑友邻社区的“人力池”。通过一系列组合式激励政策,如颁发友邻大使荣誉证、建立友邻使者日常交流培训机制等等。以街道友邻中心为根据地,建立三级友邻使者名册,加强分级培训和项目指导,推行友邻使者行为守则和志愿奖励积分制,切实提高友邻使者作为社区治理“好帮手”角色,成为“友邻社区”运行的“人力池”。

二是构筑邻里互助体系,重塑与邻为友的“精神核”。在三级友邻网中,通过友邻使者,可以收集友邻互助的项目、事件;通过友邻项目的运行,把邻里互助的机制有效地建立起来。特别是在众多搬迁小区中,原有的邻里互助机制通过友邻基金的资源链接,重新发挥出“远亲不如近邻”的新型邻里互助功能,并日益成为社区共同体精神的内涵。

三是营造友邻文化氛围,建设睦邻友好的“生态圈”。倡导多元化的社会力量践行“与邻为友”的理念,如向企事业单位发放社区结对共建倡议书1600份,举行共建共商会议105次,促进多元主体参与睦邻友好体系建设中来。引导居民关注社区公益活动,提供多样化的服务项目,如每周开展“精神下午茶”等,营造出“睦邻”“安邻”“富邻”的友邻文化氛围。

四是建立社区友邻基金,搭建友邻网络的“动力源”。在社区共建结对资金基础上,将政府支持、社会捐助等资金全部放入友邻基金账户,并完善制度将基金使用清单化(基本服务类、重点聚焦类及创新服务类),为服务主体搭建以项目获取资源的主平台。“友邻基金”以项目认捐、认领的方式衔接居民公共需求,为涉及本社区公共民生的事务性、服务性工作和公益慈善项目提供资金支持,缓解城镇化进程中的治理困境。

五是全方位打造友邻项目,扩大治理创新的“同心圆”。在友邻基金、友邻使者等多重保障下,社区内生的友邻服务项目可以持续运行,外部力量介入的友邻项目契合了居民的高需求,社会组织引导的“小微自治友邻项目”提升了居民自治能力。

三、友邻网络体系的运行流程

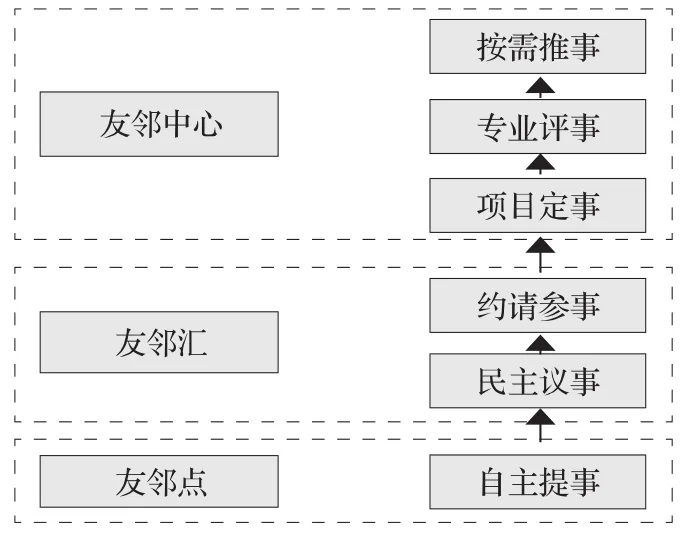

友邻网络逐步形成了一套“自主提事、民主议事、约请参事、项目定事、专业评事、按需推事”为步骤的“三网六事法”运行流程。在末梢神经友邻点实行“自主提事”,提交友邻站议事厅进行“民主议事”,需要多方联动的由社区党组织牵头邀请各类人员进行“约请参事”,然后再在友邻中心的指导下“项目定事”,以专业化、规范化社区项目运作,整合社区资源、充分激发社区自治活力,再是由专业机构进行“专业评事”,评审及督导所有项目开展,最后由友邻中心“按需推事”,根据社区需求,结合街道中心工作,选取一批优秀项目及自治共治经典案例进行总结推广。依托这一模式,充分调动友邻使者、共建单位、社区工作者、社区居民、志愿者的积极作用,推进当湖街道基层治理的制度创新。

图2:三网六事法

四、“友邻善治”的品牌标识

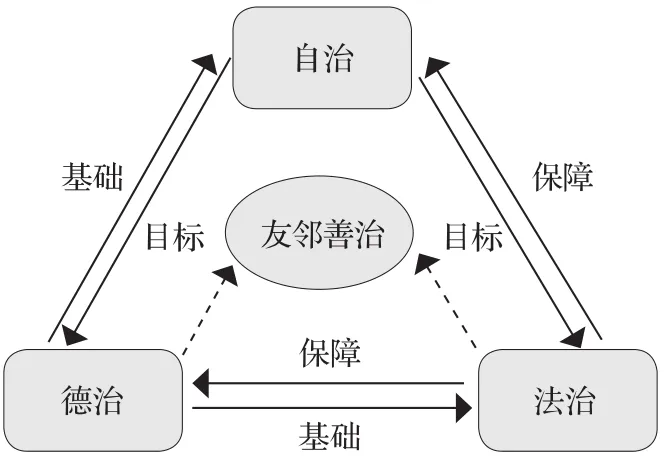

当湖街道以友邻自治为核心骨架,友邻法治、友邻德治为基础和保障,以居民需求为导向,凸显“友邻善治”品牌。友邻德治是法治、自治的基础,通过挖掘社区道德模范人物,弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的友邻精神。

一是友邻法治是德治、自治的保障,着重于解决基层治理的现实依据和手段。一方面充分挖掘在地化的普法资源,建立“三官一师”(法官、检察官、警官和律师)的友邻使者团。另一方面,在“邻里公约”全覆盖的基础上,坚持全民守约,努力形成良好社区法治环境,促进友邻善治的发展。

二是友邻自治作为德治、法治的终极目标(图3),以解决基层治理的具体形式及载体。以友邻中心、友邻汇、友邻点为空间依托,借助多种社会力量,核心发挥社区居民的主人翁精神,提升居民自我管理、自我服务的能力。北河溇社区的“居民自治协商团”,以社区居民有效需求为导向,凸显出一批有居民自治本色的品牌服务项目,并由社区具有一定威望的人员组成了“德治评议团”,以“自治+德治”的协同方式,发挥出居民自治的核心作用。

图3:友邻善治示意图

“三级友邻”网络体系实践中所形成的“友邻善治”品牌,倡导社区居民与邻为伴、与邻为善、与邻为友,坚持“自治、德治、法治”的理念,运用“三社”手段提升社区服务水平,尤其弱势群体的服务,增强了居民社区归属感,提升了基层自治能力。