基于土地利用变化的江苏沿海地区生态风险格局

2018-11-15许凤娇

许凤娇,吕 晓,*

1 曲阜师范大学地理与旅游学院,日照 276826 2 国土资源部海岸带开发与保护重点实验室,南京 210024

生态风险是指一个种群、生态系统或整个景观的正常功能受外界胁迫,从而在目前和将来减少该系统内部某些要素或其本身的健康、生产力、遗传结构、经济价值和美学价值的可能性[1]。区域生态风险评价能够描述和评估区域尺度上的环境污染、人为活动或自然灾害对生态系统及其结构产生不利影响的可能性[2]。土地作为人类活动的主要空间载体,其开发和利用是人类与自然交叉最密切的环节。土地利用方式的改变能影响生物多样性,改变生态系统的生产力和脆弱程度,进而影响土地资源的承载功能和生态系统的服务功能[3-5]。由此可知,土地利用方式的改变已成为一种影响生态系统稳定性的人为干扰源,而生态风险评价则立足于一个新的视角来定量地评估土地利用变化所引起的生态效应[6]。目前,学者们围绕土地利用变化与环境因子的关系[7]、单一土地利用类型的生态效应及其生态系统服务价值[8-9]、土地利用景观格局特征与生态风险强度之间的关系[10]等方面开展了大量相关研究。国内学者主要从两方面进行生态风险评价研究:水环境化学生态风险评价[11-12]、区域和景观生态风险评价[13]。已有学者针对不同区域、不同评价目的选择相关指标、方法和模型,进行了大量景观生态风险评价的探索,并取得了一定成果。如,许妍等[14]通过构建区域生态风险综合指数,对太湖流域景观生态风险的时空格局进行了分析,同时揭示了不同区域土地利用类型对生态风险的影响;张月等[15]以新疆艾比湖流域为研究区,以景观格局指数为评价指标,对研究区生态风险的演化特征进行了评估;徐兰等[16]以洋河流域为研究区域,从土地利用覆被/变化的视角来研究其对景观生态风险的影响。景观生态风险评价不仅能够揭示区域整体生态质量的时序变化特征,也可以在空间上分析生态风险的格局特征[17]。目前,学者们研究区域生态风险状况时大多针对城市[7,18-19]、湖泊或河流流域[16,20-21]、三角洲湿地[2,22]、生态脆弱区[23]等典型地区,而针对海岸带、沙漠绿洲等生态敏感区的景观生态风险评价有待继续深入。

江苏沿海地区作为自然保护区和生态湿地的密集分布区,是生态环境保护的重要领地[24]。自1995年以来,江苏省实施了“海上苏东”、“沿海开发”等一系列发展战略来发展沿海经济。2009年江苏沿海开发规划上升为国家战略,沿海开发的逐步深入导致沿海地区土地利用格局发生剧烈变化,生态用地总量减少,建设用地和农用地增加较快[25],沿海新一轮发展战略的实施与生态环境保护之间的矛盾愈演愈烈[17],因此该区域的土地利用变化无疑会对生物多样性和生态环境的保护产生深远的影响。

本文借鉴已有研究,结合景观生态学与空间统计学分析方法,基于江苏沿海地区的土地利用数据,构建生态风险指数,评价其生态风险强度,揭示研究区最佳粒度下生态风险的时空分异特征及主要风险来源,以期为该区域土地的合理利用及生态环境的可持续发展提供理论依据和数据支持。

1 研究区概况

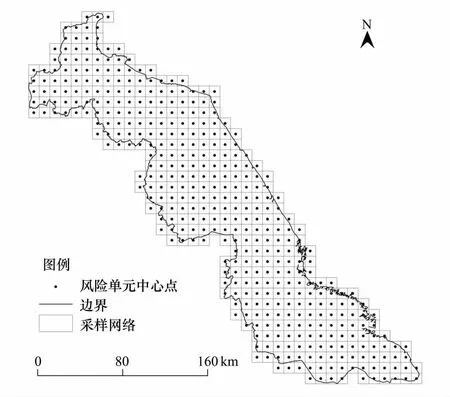

图1 江苏省沿海地区Fig.1 The coastal region of Jiangsu province

江苏沿海地区位于31°38′—35°08′N和118°24′—121°01′E,该区南起长江北堤,北到苏鲁边界,西与徐州、淮阴、扬州、泰州接壤,东临黄海,东西距离约60—150 km,南北距离约466 km,海岸线长度达954 km,土地总面积32473 km2,包括连云港市区、盐城市区、南通市区,及其管辖的赣榆、东海、灌云、灌南、响水、滨海、阜宁、射阳、建湖、大丰、东台、海安、如东、通州、如皋、海门、启东等17个县(市),共20个行政单元(以2014年行政区划为准)(图1)。该区属于北亚热带与暖温带过渡地区,水网密集,地势低平,拥有丰富的土地资源和滩涂资源。

1990—2015年间,江苏沿海地区地区生产总值由250.48×108元增长至18646.61×108元,常住总人口由1888.18×104人增长至3192.13×104人。“沿海开发战略”的深入实施导致该地区土地利用变化剧烈,人地矛盾激化,出现大规模利用滩涂围垦造田实现“占补平衡”、建设用海等现象。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

本文所需土地利用数据来源于国家科技基础条件平台——国家地球系统科学数据共享平台(http://www.geodata.cn),选取1980年代末(为了方便表述,统一界定为1990年)、2000年、2010年和2015年共4个时相的江苏沿海地区1∶10万土地利用数据;社会经济数据均来源于相应年份的《江苏省统计年鉴》。

结合江苏沿海地区土地利用变化特征,并参考土地利用现状分类标准(GB/T 21010—2007),将研究区土地利用现状分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6种。为方便运算,对4期土地利用数据进行重编码,将耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地分别设为1、2、3、4、5、6,得到江苏沿海地区1990年、2000年、2010年和2015年土地利用类型图(图2)。

图2 1990年、2000年、2010年、2015年江苏沿海地区土地利用类型图Fig.2 Land use in coastal areas of Jiangsu(1990, 2000, 2010 and 2015)

2.2 研究方法

2.2.1 最佳分析尺度的选取

由于研究景观层次上的区域生态风险具有尺度适宜性,当景观分析的空间尺度发生变化时其生态系统特征也会随之变化[26]。尺度通常用粒度和幅度来表达,空间粒度主要包括斑块大小、栅格数据中的网格大小及遥感影像的像元或分辨率大小等[27]。本文在已有研究基础上选取10个具有典型生态意义的景观水平指数,分别为平均斑块面积(AREA_MN)、最大斑块指数(LPI)、斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、景观形状指数(LSI)、平均形状指数(SHAPE_MN)、平均分维数(FRAC_MN)、平均临近指数(CONTIG_MN)、蔓延度(CONTAG)和香农多样性指数(SHDI)。同时将江苏沿海地区2015年土地利用数据转换后的栅格单元(研究范围内最小的空间单位,尺度意义上的粒度)依次设定为30、40、50、60、70、80、90、100 m,对所选景观格局指数进行粒度效应分析,从而确定江苏沿海地区生态风险特征的最佳研究粒度,以便更科学准确地分析该区生态风险时空格局。

2.2.2 风险单元的划分

图3 江苏沿海地区生态风险单元划分Fig.3 Division of ecological risk plots in coastal areas of Jiangsu

为使各样区的生态风险指数能代表一定区域土地利用变化所带来的生态风险状况,本文对江苏沿海地区1990年、2000年、2010年和2015年4期土地利用数据进行等间距系统采样。根据研究区范围和采样工作量,本文采用10 km×10 km的格网对研究区进行空间采样,共有416个风险单元(图3)。将采样后的四个时相的土地利用数据转换为最佳粒度的栅格数据,利用Fragstats 4.2软件及公式(1)—(3)计算出每个风险单元的生态风险指数,并将其作为属性值赋给各样区中心点。

2.2.3 生态风险指数

基于景观格局的生态风险指数(Ecological Risk Index,简称为ERI)目前最为常用,将每种景观组分的景观干扰度和脆弱度指数相乘并开方,并以此作为权重将风险单元内所有景观组分的面积比重加权求和,即可得到整个风险单元的生态风险指数[28],表达式为[14]:

(1)

式中,m为景观类型数;Ai为第i类景观的面积,A为景观总面积,LLi为第i类景观的景观损失度指数。

景观损失度指数,是某一景观类型的景观干扰度和景观脆弱度指数的综合[14],计算公式为:

(2)

式中,Ui为第i类景观类型的干扰度指数;Si为第i类景观类型的脆弱度指数。其中,景观干扰度指数Ui是景观破碎度、分离度和优势度的综合,表达式为[14]:

Ui=aCi+bFi+cDOi

(3)

式中,Ci为景观破碎度指数;Fi为景观分离度指数;DOi为景观优势度指数;a、b、c分别为破碎度、分离度和优势度指数的权重,3种指数的计算公式详见参考文献[29]。

结合已有研究,对破碎度、分离度和优势度分别赋以0.5、0.3、0.2的权值。景观脆弱度指数Si表示不同生态系统的易损程度。该区6种景观类型所代表的生态系统中,未利用地的脆弱程度最大,其次是水域,而建设用地的易损程度最小,分别为6种景观类型赋予脆弱度指数:未利用地=6、水域=5、耕地=4、草地=3、林地=2、建设用地=1[14],进行归一化处理,得到各自的脆弱度指数。

2.2.4 空间分析方法

(1)半方差分析法

本文将416个样区的生态风险指数赋给样区中心点,在半方差分析的基础上,选择普通克立格法对样本点的生态风险指数进行空间插值,得到研究区生态风险空间分布图。计算公式为[30]:

(4)

式中,γ(h)为变异函数;h为步长;N(h)为间隔距离为h时的样点对数;Z(xi)和Z(xi+h)分别为在空间位置xi和xi+h上的生态风险指数值。

本文借助地统计软件GS+7.0来实现样本变异函数理论模型的拟合,在此基础上采用普通克立格法对江苏沿海地区生态风险指数进行空间插值,并将其划分为四个等级:低生态风险(0.03≤ERI<0.08)、较低生态风险(0.08≤ERI<0.13)、中等生态风险(0.13≤ERI<0.18)和较高生态风险(0.18≤ERI<0.23),进一步得出4个时期的生态风险等级空间分布图。

(2)空间自相关分析法

空间自相关分析能够检验具有空间位置的要素属性值与相邻空间点上的属性值是否具有关联性,包括全局空间自相关和局部空间自相关[31]。本文用Moran′s I指数来分析区域总体的空间关联和空间差异程度;用空间关联局域指标LISA来检测局部地区是否存在显著的生态风险高高集聚区和低低集聚区[17]。

2.2.5 生态风险贡献率

本文以县域边界划分风险单元,将研究区划分为20个风险单元(中心城区整合为1个单元,且以2014年行政界线为准)。采用公式(1)—(3)分别计算出1990、2000、2010和2015年不同区域(即各风险单元)的生态风险指数值,进而计算各风险单元不同地类生态风险指数值与整个风险单元生态风险指数值之比,并将此作为各区域不同土地利用类型对生态风险的贡献率,从而分析不同区域生态风险的来源及其影响因素。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化分析

土地利用转移矩阵能够描述某一时段内各土地利用类型相互转化的方向和数量。1990—2000年,耕地主要转化为建设用地,转移面积为223.77 km2,转移率0.9%;草地主要转化为耕地和水域,转移面积分别为108.83、97.87 km2,对应的转移率分别为8.18%、7.35%;其余地类之间的转化不明显。2000—2010年,其他地类向建设用地转化的面积增大,其中耕地转为建设用地的面积是1990—2000年的5倍,转化面积达1118.19 km2,转移率为4.50%;草地和水域分别向建设用地转化108.54、103.44 km2;建设用地主要转化为水域,转出面积为226.63 km2,转出率达5.87%。2010—2015年,耕地主要转化为建设用地和水域,转移面积分别为621.10、139.30 km2,转移率分别为2.61%、0.59%;草地主要转化为耕地和水域,转移面积分别为24.63、17.32 km2,转移率分别为4.08%、2.87%;有116.70 km2的水域转化为建设用地,转移率为3.37%;建设用地主要转为水域和耕地,转出面积分别为127.66、124.73 km2,转出率为2.62%、2.56%。

3.2 生态风险分析

3.2.1 最佳分析粒度

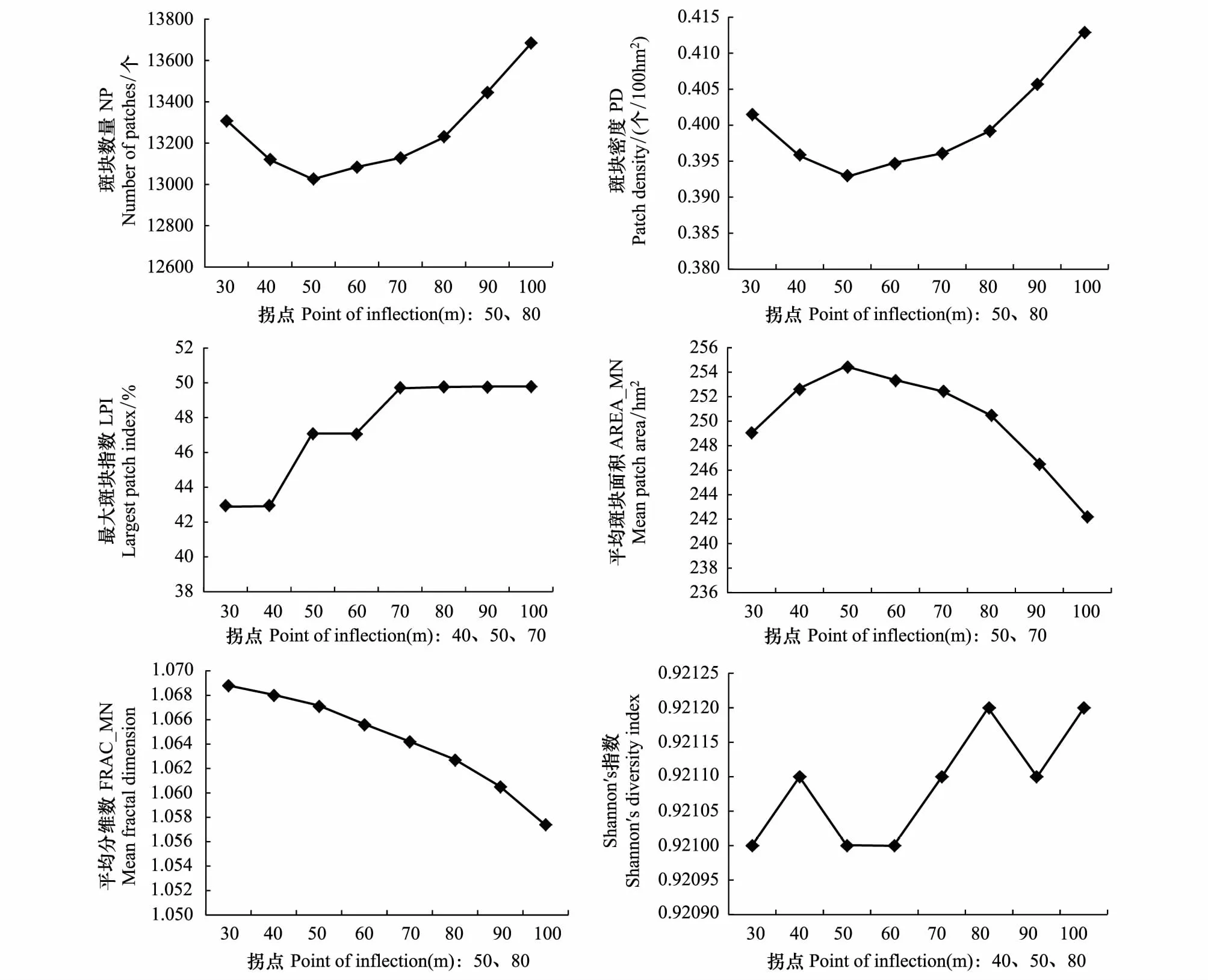

本文通过比较不同空间尺度下各景观指数的尺度转折点来确定最佳分析粒度。结果显示,一些指数在不同尺度上没有变化或无规律变化,一些指数虽呈规律性上升或下降,但尺度转折点不明显,如平均临近指数和蔓延度。本文用于确定最佳分析尺度的是有规律变化且有明显拐点的敏感指数(图4),包括斑块数量、斑块密度、最大斑块指数、平均斑块面积、平均分维数、香农多样性指数。

景观指数对尺度变化响应的拐点不是一个确定的数值,而是一个相对较小的区间,在该区间指数变化比较明显。不同景观指数变化的拐点不完全相同,针对单个指数,可以根据拐点来划分尺度阈[32],如斑块数量的尺度阈为(50,80),最大斑块指数的尺度阈为(40,50)、(50,70)。在此,需要综合各指数的尺度拐点来划分整个研究区景观的尺度阈。综合分析图4可知,江苏沿海地区的分析尺度阈为:(40,50)、(50,70)、(70,80)。选择最佳粒度时,应在第一尺度阈内选择中等偏大的粒度,这样既可以保证计算质量,又不使计算工作量过大[33]。本文的第一尺度阈为(40,50),故确定江苏沿海地区的最佳分析粒度为50 m。

图4 敏感指数尺度效应Fig.4 Scale effect of landscape metrics斑块数量number of patches;斑块密度patch density;最大斑块指数largest patch index;平均斑块面积mean patch area;平均分维数mean fractal dimension;香农多样性指数Shannon′s diversity index

3.2.2 景观格局指数的时序变化

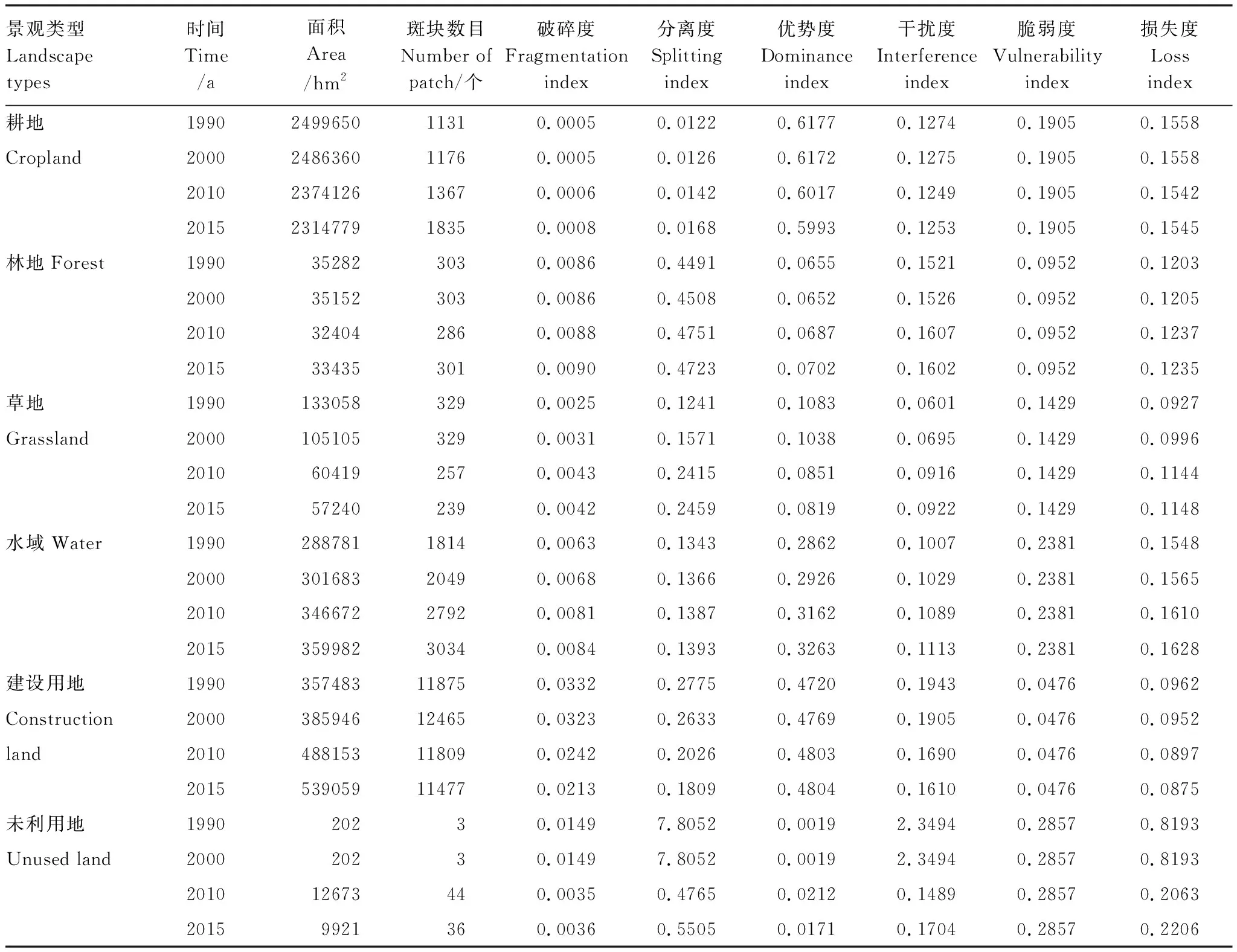

结合Fragstats 4.2和Excel 2010软件,按照公式(2)、(3)进行计算,得到研究区1990、2000、2010和2015年各景观类型的景观格局指数(表1)。分析表1可得,1990—2015年,耕地和建设用地的面积虽然有所变动,但一直分布较广,是研究区的主要景观类型;水域次之,面积不断增加;未利用地面积最小,但呈整体增加趋势。耕地和水域斑块数目显著增加,分别由1990年的1131个和1814个增加至2015年的1835个和3034个,但耕地面积并没有增加,而是有所减少,致使耕地的破碎度指数和分离度指数不断增大;同时水域面积随斑块数目的增加而增加,其破碎度指数和分离度指数也呈增加趋势,由此可知二者破碎化程度均加深,分离度增大,由起初的大面积块状集中分布变为小斑块随机散落分布,但水域的优势度指数增加。与耕地和水域不同,城乡建设用地自1990年起,面积不断增加,而斑块数目先增后减,使其破碎度指数和分离度指数不断减小,优势度指数增大。然而,草地面积随斑块数量的减少而急剧减少,分离度增大,优势度降低。同时,林地的破碎度和分离度指数也呈增加趋势。1990—2010年,未利用地面积急剧增加,由2.02 km2增加至126.73 km2,与此同时,斑块数目也明显增加,导致未利用地的破碎度指数和分离度指数变化明显,分别由1990年的0.0149和7.8052减少至0.0036和0.5505,优势度指数增加了近10.16倍。

从各类景观受干扰程度来看,建设用地和林地受干扰程度较大,其次是耕地和水域,草地受干扰最少。从景观损失度指数来看,研究期间,未利用地始终最大,且呈整体减小的趋势,这主要因为未利用地面积明显增大,斑块数目有所增加,破碎度和分离度指数减小(以2010年最为明显),导致其损失度指数降低,另外,未利用地的景观脆弱度指数最高,也是其损失度指数最大的原因之一。耕地和水域的损失度指数次之,其中,耕地的损失度指数呈下降态势,而水域的损失程度呈上升态势,这主要是因为二者受外界的干扰程度不同。整体来看,建设用地的景观损失度指数最小,且呈逐年下降态势,这主要是由于建设用地最为稳定,景观脆弱度指数最小,且受干扰程度减小。

表1 不同景观类型的景观格局指数

3.2.3 生态风险指数的时序变化

计算研究区416个样区各土地利用类型的生态风险指数平均值(表2)可得,研究期间,耕地、草地和林地的生态风险指数呈下降态势,表明其生态安全状况趋于好转。水域、建设用地和未利用地的生态风险指数呈上升态势,表明这3种景观类型的生态安全状况趋于恶化。这主要是因为水域的破碎化程度加深,斑块分离程度加大,致使其生态风险指数上升;而建设用地和未利用地的损失度指数虽减小,但由于其占整个风险单元的比例不断增大,导致生态风险指数上升。

统计4个时期各风险单元的生态风险指数值可得,江苏沿海地区1990—2015年的生态风险指数平均值分别为0.1563、0.1559、0.1541和0.1529,表明该地区的生态风险指数呈下降态势。1990—2000年研究区生态风险指数减少0.0004,变化并不显著。2000—2010年和2010—2015年生态风险指数分别减少了0.0018、0.0012。这表明随着土地利用结构的变化,研究区生态安全总体呈现好转的趋势,该趋势与耕地和草地的变化一致,说明耕地和草地对于江苏沿海地区生态安全起主导作用。

表2 1990年、2000年、2010年和2015年生态风险指数

3.2.4 生态风险指数的空间分异

(1)变异函数模型及其参数确定

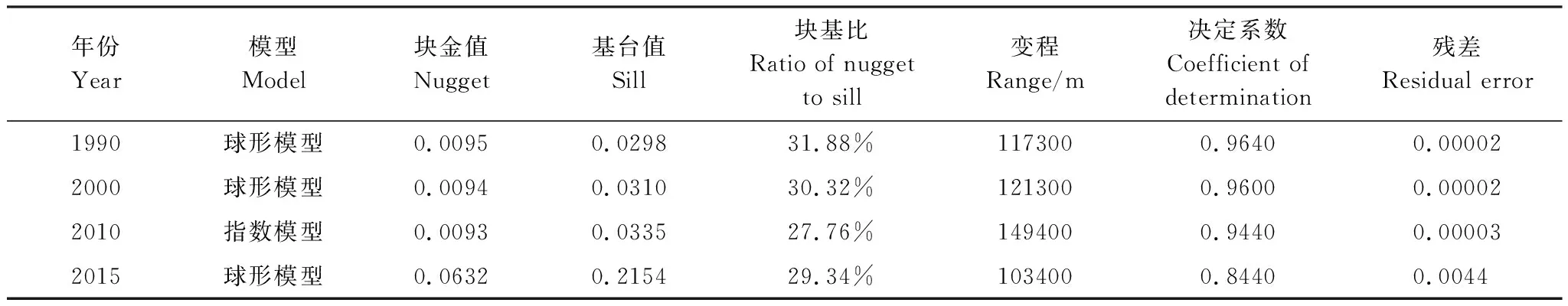

针对1990、2000、2010和2015年416个生态风险指数采样数据,进行变异函数理论模型的最优拟合。GS+7.0显示,1990年、2000年和2015年用球形模型的拟合效果最为理想,而2010年用指数模型更为适宜,所得生态风险指数半变异函数及参数分别如图5和表3所示。

1990—2015年,基台值呈逐年增加态势,从1990年的0.0298增加至2015年的0.2154,表明土地利用生态风险强度的空间分布不均匀性增强,差异逐渐扩大。变程值从1990年的117300 m增加到2010年的149400 m,至2015年减少为103400 m,表明生态风险指数的相关性范围呈先增加后减小态势。生态风险指数的块基比呈先减后增态势,且范围均在25%—75%之间,表明生态风险值的空间相关性呈先减后增趋势,且相关性一直处于中等程度。

图5 江苏沿海地区生态风险指数变异函数曲线Fig.5 Variance function curve of eco-risk index(1990,2000,2010,2015)

年份Year 模型Model块金值Nugget基台值Sill 块基比Ratio of nugget to sill变程Range/m决定系数Coefficient of determination残差Residual error1990球形模型0.00950.029831.88%1173000.96400.000022000球形模型0.00940.031030.32%1213000.96000.000022010指数模型0.00930.033527.76%1494000.94400.000032015球形模型0.06320.215429.34%1034000.84400.0044

(2)生态风险指数的空间分布

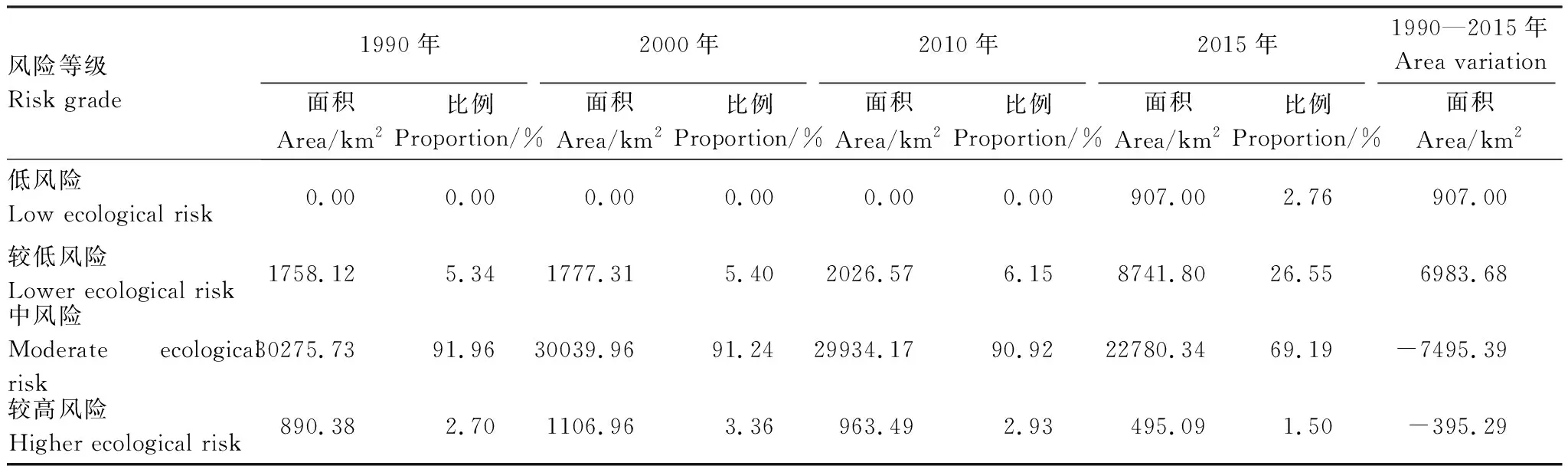

将生态风险指数的插值结果划分等级可得生态风险等级空间分布图(图6),并统计出各区面积(表4),做出面积转移矩阵表(表5)和风险等级变化图(图7)。

从图6可以看出,1990年,较高生态风险区较少,主要分布在研究区西部水域和西南部耕地部分;较低风险区主要分布在东北部地区以及东部水域和草地部分;研究区大部分区域属于中风险区;而低风险区未曾出现。至2000年,较高风险区面积扩大,在原有位置上向南延伸;较低风险区在东部草地和水域部分有所增加。2010年,东部水域地区的较低风险区变为中风险区,这要是由于该地区建设用地转化为水域和草地,生态系统稳定性减弱,导致生态风险加大;较高风险区较2000年面积有所减少,但在空间上向北延伸。至2015年,在研究区东北部地区出现低风险区;较低风险区呈大面积增加趋势,在南部地区出现较低风险区。研究期间,江苏沿海地区各县区中,生态风险强度较低的区域分布在赣榆区、连云港市区、灌云县和响水县,生态风险较高的区域主要分布在盐城市区、大丰市和东台市。

图6 1990、2000、2010和2015年生态风险等级分布Fig.6 Distribution of ecological risk types of 1900、2000、2010 and 2015

分析表4可得,中风险区所占面积比例在4个年份均为最大,分别为91.96%、91.24%、90.92%和69.19%,面积呈减少态势;1990—2015年,中风险区的面积变化量最大,减少了7495.39 km2;较低风险区的面积变化量次之,增加了6983.68 km2;低风险区所占面积比例较小,仅在2010—2015年间出现;较高风险区面积呈先增后减态势,整体减少了395.29 km2。总体来看,江苏沿海地区生态风险等级高的区域面积减少,生态风险等级低的区域面积增加,表明研究期间生态安全状况趋于好转。

表4 江苏沿海地区1990—2015年生态风险等级面积及比例

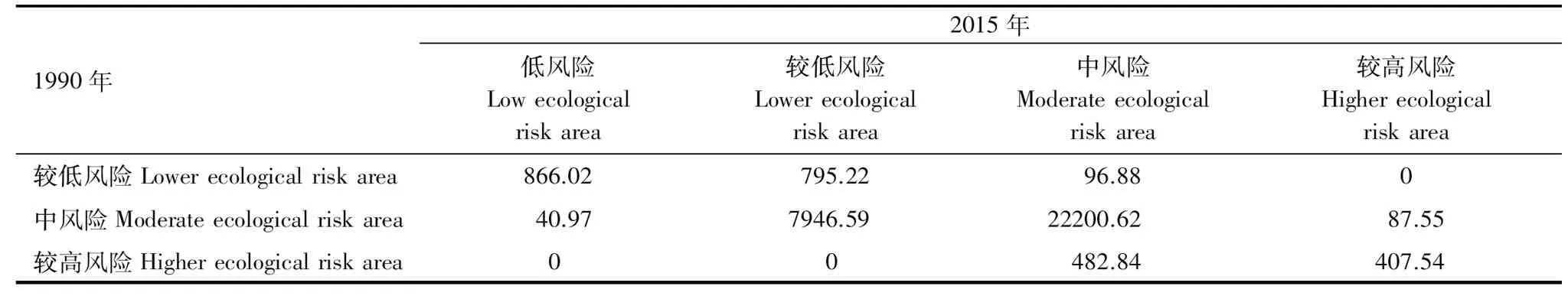

由表5可得,1990年到2015年间,风险等级降低区域的总面积为9336.42 km2,而较低风险到中风险、中风险到较高风险的面积共有184.43 km2,远少于风险等级降低的总面积,研究区总体生态安全状况趋于好转。在各级生态风险迁移转化过程中,转移最多的是中风险向较低风险转移,转化面积为7946.59 km2;其次为较低风险向低风险转移,转移面积为866.02 km2;较低风险向中风险转移的面积为96.88 km2;有87.55 km2的中风险区向较高风险区转移,而较高风险向中风险转移的面积为482.84 km2。总体来看,向低风险和较低风险区转移的面积较多。

表5 江苏沿海地区1990—2015年生态风险等级面积转移矩阵/km2

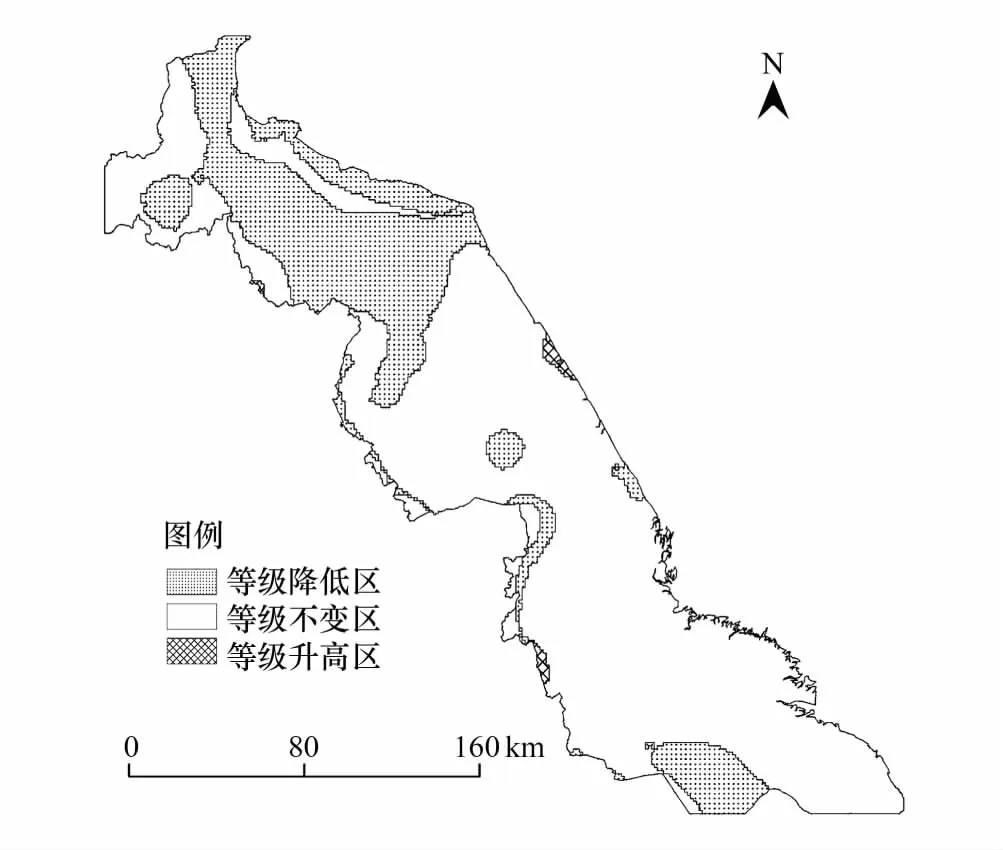

图7 1990—2015年生态风险等级变化图Fig.7 Changes of ecological risk grades during 1900—2015

从生态风险等级的空间变化情况来看(图7),生态风险等级升高的区域主要集中在较低风险区与中风险区,而等级降低区在较高风险区、中风险区和较低风险区均有分布。同时,生态风险等级升高区域也主要集中在东部草地和水域地区以及西南部耕地地区,这主要是因为东部海岸线地区海边港口、旅游地等的开发,水域破碎化程度加深,景观干扰度指数增大,导致生态风险程度加强,并且人类活动对耕地的干扰程度加深也是造成生态风险等级升高的原因。

3.2.5 生态风险指数空间自相关分析

(1)全局空间自相关

利用GeoDa 9.5计算出江苏沿海地区416个样区1990年、2000年、2010年和2015年生态风险指数的全局Moran′s I值,用于验证整个区域生态风险指数的空间模式及其显著性。1990年全局Moran′s I为0.4172,2000年全局Moran′s I为0.4297,2010年全局Moran′s I为0.4398,2015年全局Moran′s I为0.5417。4个时期Moran′s I数值均为正值,且呈增加态势,表明江苏沿海地区生态风险指数在空间分布上具有较明显的正相关性,即相邻样地间存在相互影响,呈现出空间上的高度相似性,在时间序列上,土地利用生态风险等级相似样地的空间集聚呈现增强的趋势,表明江苏沿海土地利用生态风险强度的整体空间分异性增加。

(2)局部空间自相关

由于全局Moran′s I不能探测相邻区域之间生态风险强度的空间关联模式,为进一步确定是否存在风险值的高值或低值的局部空间聚集,采用局部空间自相关分析。采用Rook的邻接权重矩阵计算出江苏沿海地区1990—2015年生态风险局部自相关结果(图8)。由图8可得,4个时期的生态风险指数空间分布均以高-高聚集和低-低聚集类型为主。生态风险低-低聚集区主要分布在研究区东北部和东部沿海地区,表明此区域的生态风险强度较低,且相邻地区的生态风险强度也较低,这可能是与该区域建设用地较多,生态系统较稳定有关;生态风险高-高聚集区主要由研究区西部外围边界处向南聚集,主要集中在较高风险区,说明这些地区的生态风险等级高,同时相邻地域的生态风险等级也较高,其原因是此区域较多的耕地被占用,植被覆盖度较低,人类干扰程度较大,对土地利用类型的改变较大。

图8 生态风险指数的局部空间自相关Fig.8 LISA of ERI cluster map

由上图可得,1990—2000年,低值聚集区面积有所减少,而高值聚集区面积有所增加;2000—2010年,东部沿海地区的低值聚集区减少,但总体面积稍有增加,同时高值聚集区面积轻微减少;2010—2015年,低值聚集区面积减小,高值聚集区稍有增加,二者空间分布均有所变化。

3.3 生态风险来源及其影响因素

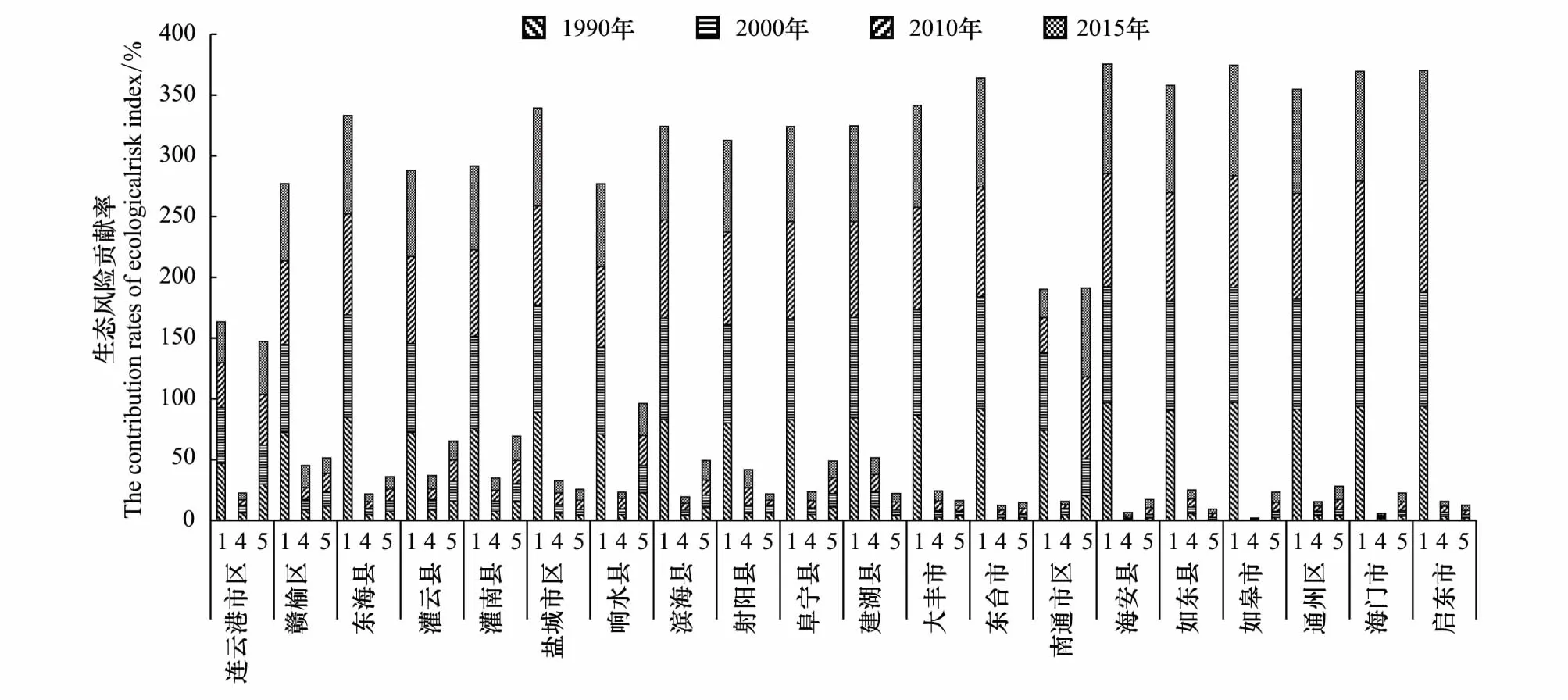

土地利用方式及强度是人类干扰活动的最直接表现形式[14],因此,本文以行政区为风险单元计算出4个时期研究区不同区域的生态风险指数值,进而通过计算各区域不同土地利用类型对生态风险的贡献率得到不同区域生态风险的来源及其影响因素(图9)。

耕地对整个研究区生态风险的贡献率最高,其风险贡献率由1990年的84.18%减少至2015年的77.62%,主要包括东台市、海安县、如东县、如皋市、通州区、海门市和启东市,在此期间,耕地面积虽有所减少,但人类对耕地的干扰程度减弱,因此耕地的生态风险指数有所下降,从而使得区域生态风险强度降低。其次是建设用地生态风险贡献率,自1990年起,城乡建设用地景观损失度指数虽有所下降,但因其面积不断增加,占整体景观面积的比例不断上升,导致建设用地生态风险指数有所上升,全区建设用地风险贡献率已由1990年的8.44%增加至2015年13.32%,主要包括连云港市区、响水县以及南通市区。全区水域生态风险贡献率由1990年的4.86%增加至2015年的7.12%,主要包括赣榆区、灌云县、射阳县和建湖县。水域生态风险贡献率的增加主要是因为围网养殖和水利设施的兴建等人类活动干扰增强,使水体斑块数量增多,景观破碎度与分离度指数增大,从而阻碍了物种的迁移与扩散,降低了水生态系统的抗干扰能力,导致水域生态风险指数上升。生态风险来源具有一定的区域特征,不同区域景观生态风险来源不尽相同。耕地、水域和建设用地是整个研究区生态风险的主要来源,水域和建设用地的生态风险贡献率越来越大,而耕地的风险贡献率在减小。

图9 不同区域景观类型的生态风险贡献率Fig.9 The contribution rates of different landscape types to ecological risk1:耕地cropland;4:水域 water;5:建设用地 construction land

4 结论与讨论

(1)1990—2015年,江苏沿海地区土地利用类型以耕地为主,面积占71%以上,其次是建设用地。该区土地利用变化的总体趋势是耕地、草地和林地面积减少,其中耕地变化幅度最大,减少1848.40 km2;建设用地、水域和未利用地增加,其中建设用地增加幅度最大,为1816.27 km2。耕地主要转化为建设用地,其主要补充来源为草地;新增建设用地主要来源于耕地;水域主要是由草地和耕地转化而来,主要原因是部分草地和耕地被改造为养殖池,用于发展养殖产业。

(2)通过比较敏感景观指数的尺度转折点确定江苏沿海地区景观格局的最佳分析粒度为50 m。1990—2015年,耕地和水域斑块数目显著增加,但耕地面积减少,导致耕地的破碎度和分离度不断增大,水域面积虽增加,但其破碎度指数和分离度指数也呈增加趋势。建设用地和未利用地的斑块数量均先增后减,破碎度和分离度不断减少;草地和林地面积均减少,破碎度和分离度指数呈增加态势。

(3)1990—2015年间研究区生态风险指数平均值分别为0.1563、0.1559、0.1541和0.1529,表明该区生态风险强度呈下降态势。研究期间,中风险区所占面积比例最大,但呈减少态势;较高风险区占比较小,且减少了395.29 km2;2010—2015年间出现低风险区。风险等级降低区域的总面积远大于风险等级升高区的总面积,等级升高区域主要集中在东部草地和水域地区以及西南部耕地地区。在各县区中,盐城市区和东台市的生态风险指数较高,连云港市区和赣榆区的风险指数较低。在各级生态风险迁移转化过程中,以中风险向较低风险转移的面积居多。从空间上看生态风险强度自内陆向沿海呈梯度状减小的趋势,风险等级呈带状分布,风险值整体空间分异性增加,同时空间分布以高-高聚集和低-低聚集类型为主,其中高值聚集区主要由研究区西部外围边界处向南聚集,主要集中在较高风险区,低值聚集区主要分布在研究区东北部和东部沿海地区。耕地、水域和建设用地是整个研究区生态风险的主要来源,其中耕地对整个研究区生态风险的贡献率最高,水域和建设用地的生态风险贡献率呈增加趋势。

(4)由于在景观层次上研究区域生态风险具有尺度适宜性,因此本文通过对景观格局指数进行粒度效应分析,确定了江苏沿海地区生态风险特征的最佳研究粒度为50 m,在此基础上分析该区生态风险的时空分异特征。另外,通过计算江苏沿海地区各用地类型对不同区域生态风险的贡献率,得到不同区域的主要风险源和影响因素,将评价结果与土地利用变化相结合,为不同行政单元提供相应的生态风险管理对策。本文只是基于土地利用变化和景观格局进行江苏沿海的生态风险评价,没有综合考虑社会、经济和生态环境的其他因素,研究结果不具有绝对性,因此后续研究应结合社会、经济等统计数据,构建计量模型来进一步分析不同区域土地利用生态风险来源及其影响因素,为区域生态风险管理提供更加科学的量化理论依据。

随着江苏沿海开发战略的升级,临港城镇和产业快速、一体化发展,造成城镇工矿用地需求增加,同时养殖业不断发展,导致原有生态系统被破坏。例如,1990—2015年,新增未利用地主要呈斑块状零星分布于海岸带地区,且处于耕地和草地向水域转化的区域周围,即射阳县,其原因主要是为发展沿海经济,沿海地区部分不适宜耕作的耕地和草地功能退化严重的土地被开发成鱼塘或养殖池,但由于缺乏适宜的规划以及养殖池自身的污染,使得部分养殖池废弃,进而导致未利用地增加[17]。因此,在统筹协调沿海地区土地利用与经济发展时,需重视开发规划的整体性、科学性,以及产业布局的适宜性。同时,射阳县东部沿海地区拥有盐城国家级丹顶鹤生态保护区,生态系统较为脆弱,自然恢复能力较弱,因此要严格控制湿地的开发利用,加强保护区的生物多样性保护,开发之前明确动植物的栖息空间及其保护状况,开发时要保留一定范围的缓冲区来保护其生态环境,避开珍稀动植物生存的核心区域,并有效实施生态补偿制度,从而实现研究区的可持续发展。另外,江苏省作为我国的粮食主产区,面对沿海地区耕地面积逐年减少的态势,应严格控制耕地的非农占用,加大耕地后备资源的整治力度和高标准基本农田建设力度,确保区域粮食生产能力不降低。