胜坨油田A井区注聚特征分析

2018-11-15樊驰羽刘礼亚

樊驰羽,安 晓,刘礼亚

(1.西安石油大学石油工程学院,陕西西安 710065;2.山东胜利职业学院,山东东营 257100)

1 区域地质概况

胜坨油田坐落在山东省东营市境内,是一个由少量透镜体砂岩组成的岩性构造油藏且多发育断层,故胜坨油田的沉积环境极其复杂,主要是沉积体种类繁多且各种沉积体的沉积部位各不相同,故储层非均质性严重,储层内部岩石的渗透性、孔隙度以及含油饱和度也存在差异。这种差异直接影响油水运移规律,从而影响开发效果。

研究区自1965年7月投产,经过两年的开发之后,开始实施大规模注水开发,含水率逐渐上升,截止到目前,综合含水率已上升到90%以上,综合开发程度已相当高,但仍有剩余油存在,尚有开发潜力。处于特高含水期的胜坨油田,随含水量的增加,油层普遍被水淹,厚油层的水淹程度加剧,对岩石和储层有极大的影响[1,2]。

2 注聚区的选择及方案设计

胜坨油田A井区沙三段1-3单元注聚先导试验区位于1-3单元东南部,构造简单,地层平缀,含油面积6.78 km2,地质储量1 229×106t,孔隙体积1 699×106m3。A井区的储层为浊流一河流相沉积的正韵律油层,划分3个砂层组18个含油小层,平均有效厚度为4.61 m,为整装的正韵律油藏,空气渗透率4.8 pm2~9.1 pm2,变异系数0.73,油层温度75℃,注聚前产出水矿化度 11 254 mg/L,Ca2+、Mg2+含量 14 mg/L,地下原油黏度 10 mPa·s~40 mPa·s。

开发现状:胜坨油田A井区S三1-3单元1965年7月投产,1966年7月实施注水开发。截止到2002年4月,研究区共有生产井61口,其中开井数为57口,日产液量为6 747 t,日产油量为253 t,油井综合含水率为96.25%,动液面557 m;总水井30口,开井28口,日注水平3 225 m3,月注采比为0.53。

一般情况下,油藏的剩余油饱和度高的油藏,注聚区油井的受效也就越明显。所以复合驱油的油藏物质基础由剩余油饱和度的高低所决定。

根据方案规划,决定采用清水配制、污水稀释的三段塞注入方式,在复合驱主体段塞前后分别注入聚合物保护段塞,前置保护段塞0.05 PV,聚合物浓度2 000 mg/L,主体段塞0.3 PV,0.45%磺酸盐+0.15%1#表面活性剂+1 700 mg/L聚合物,后置保护段塞0.05 PV·1 500 mg/L,合计共需注入溶液174.69×104m3,聚合物干粉 3 325 t,石油磺酸盐 5 896 t,1# 表面活性剂1 966 t,甲醛175 t,连续注入1 248 d。预计有效期12年,提高采收率8.0%,增油33.3×104t。

3 注聚区的特征分析

3.1 注入特征

在注聚工作开始后,注入水注入水黏增大增加,在储层内的高渗孔道壁面上聚集了越来越多的聚合物分子,孔喉半径减小,导致储层渗透率下降,所以在开始的一段时间内试验区注水井油压急剧上升。随着注聚的继续,在近井地带,聚合物分子的吸附达到动态平衡,所以注水井的油压不会再有很大的上升幅度[3-5]。

注聚区注水井油压上升值有如下经验方程:

式中:△P-注水井油压上升幅度,MPa;Q-日注入量,m3;h-油层厚度,m;μ-聚合物溶液黏度,mPa·s;K-油层有效渗透率,μm2;R-注采井距,m;r-井筒半径,m。

胜坨油田注聚后压力应该上升2 MPa~5 MPa。

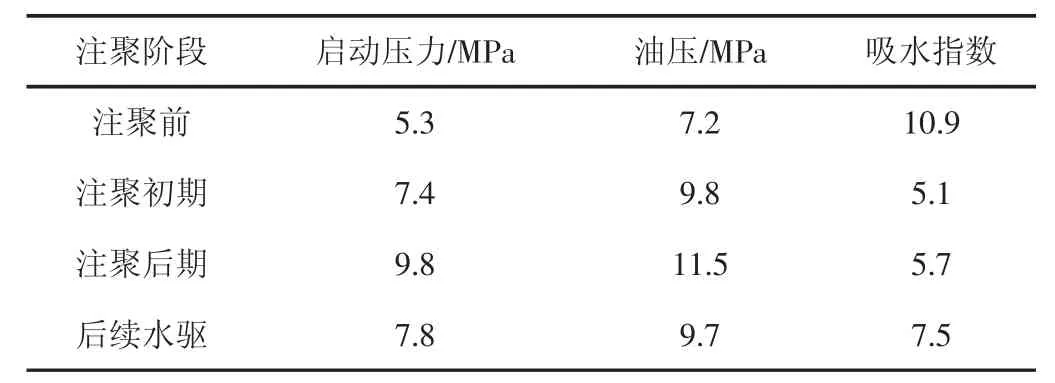

注聚区的启动压力、注入压力及每米吸水指数在注聚的每个阶段都会呈现出显著的变化(见表1)。

表1 注聚前后注入指标对比表

试验区注入井油压上升虽是普遍现象,但主要受以下两个因素影响:

(1)注入井沉积相带不同,注入井压力上升幅度不同。研究结果表明:沉积相带中心的注入井油压的上升值比沉积相侧缘的注入井油压的上升值要小。据统计,中心沉积相带的27口注入井平均油压上升值仅仅为1.733 MPa,而侧缘沉积相带的14口注入井平均油压上升3.283 MPa。

(2)注聚总量不同,注入压力上升幅度则不同。在沉积相带相同、注聚前措施相同的井区注聚总量越高,注入压力上升幅度就越大。

将注聚区井组注聚总量与注聚压力变化进行回归(见图1),建立如下关系:

式中:Y-注聚井组压力上升系数,P后/P前,无因次;X-井组注聚总量,PV·mg/L。

图1 注聚区井组注聚总量与注聚压力关系

从式中可以看出,注聚总量与油压上升呈线性关系,随着注聚总量增加,注聚油压上升,井组注聚总量大小影响着注聚压力上升幅度。

在试验区实施大规模注聚合物驱油期间,各层段的吸水剖面有了较大的改善。具体表现在:主力受效层11层的吸水剖面较注聚前有了明显的改善,层内吸水趋于均匀,其底部与顶部的吸水能力差异明显减小。进入后续水驱阶段后,由于注入介质的变化致使层内吸水差异明显增大,注入水沿层内底部大孔道窜流;S二段11层层内调剖同样取得了较好的效果,同时由于小层发育相对完善,层间调剖作用明显,主力油层11层与其他各层吸水差异明显缩小。

3.2 开采特征

3.2.1 含水快速回弹 在注聚工作开始后,注入水注入水黏增大增加,在储层内的高渗孔道壁面上聚集了越来越多的聚合物分子,孔喉半径减小,导致储层渗透率下降,所以在开始的一段时间内试验区注水井油压急剧上升。随着注聚的继续,在近井地带,聚合物分子的吸附达到动态平衡,注水井油压也逐渐趋于稳定。在注聚工作完成后的水驱阶段中,新的注入水黏度远低于此前注入的聚合物溶液的黏度,新的注入水又重新沿着储层内的高渗透孔道窜流到生产井,使生产井含水率迅速上升。同时,注采压差过大也将加剧注入水窜流。

3.2.2 吸水能力下降 注聚前,注入水一般沿着储层高渗孔道驱油,随着油井开发年份的增加,储层高渗孔道内的剩余油饱和度不断降低,油井的采出水也越来越多,也就意味着注入水的利用率越来越低。随着试验区开始实施大规模注聚以来,聚合物分子开始在高渗孔道的壁面上不断吸附,逐渐将储层的高渗孔道堵塞,导致油层渗透率下降,故注入水不再沿高渗孔道流向生产井,而是沿低渗孔道驱替油藏中的剩余油。此时的注入水不仅要沿着低渗孔道渗流而且还要驱替那里的剩余油,所以渗流阻力增加导致注水启动压力不断升高:注水启动压力由注聚前的5.8 MPa上升到注聚初期的7.4 MPa,到了注聚后期更是达到了9.8 MPa,直接降低了地层的吸水能力。

3.2.3 层间见效差异 油井层间受效差异较大的问题先导区更为突出。受效油井多以见于11层,占受效井总数的84%,所以11层是主要受效油层。根据数模跟踪结果,在注聚区平均提高采收率5.1%情况下,11层已实际提高采收率8.1%(见表2)。

注聚区11层既是主要受效层也是优先受效层。在最先受效的26口生产井中,有16口来自于11层。目前受效油井共有56口,其中单采11层或以11层为主要生产层的油井共30口,占受效井总数的57%,日产油量增加幅度为172 t;14层以下的油井22口,占受效井总数的39%,日产油量增加幅度为202 t。

表2 注聚区储层发育程度统计表

4 油井受效情况

目前在注聚区有油井61口(其中开井57口),日产液量为3 690 t,日产油能力为596 t,含水率83.8%,平均动液面382 m。水井开井31口,日注水量为4 441 m3,注采比0.83。注聚效果主要体现为:

(1)2001年4月全区日产油达到注聚后最高峰,与注聚前相比日产液量下降3 364 t,但是日产油上升344 t,综合含水率下降14.1%,提高采收率7.6%。

(2)到2001年7月之后,注聚区的生产井开始普遍受效,到了8月之后受效更加明显,受效油井的生产特征主要呈现出:日产油量快速上升的同时含水率快速下降,受效油井数达到40口,受效率为70%。

5 结论与认识

虽然聚合物驱能够改善层间、层内非均质,但是在渗透率差别较大时,特别是胜坨油田这种高渗区块,驱替和窜流的现象是非常严重的,所以未来在精细油藏描述的基础上,应重点对水驱后油层物性变化进行研究,特别是大孔道的分布及窜流程度,并采取相应措施。

在目前已进行的聚合物驱项目中,主要采取了分层注采、注入调剖剂、油井防窜等措施,取得了较好的效果。聚合物溶液的注入压力与注入速度成正比,注入速度越高则相应的注入压力也就越大,如果注入速度过低,则必将延长开采时间,相关的管理成本会随着开采时间的延长而增加,所以保持合适的注入速度是决定注聚取得成功的重要因素之一。

文中对胜坨油田采取的注聚合物驱替剩余油进行了分析,这些措施都取得了一定的效果,但是他们都有一定的适用范围和优缺点,应根据实际情况采用相应的方法,并注意多种调整方法的相互结合。

不只是在胜坨油田,采用聚合物驱油提高采收率的方法已经在全国得到广泛的运用,为中国的石油开采量的增加做出了重要的贡献,同时,优化聚合物提高采收率的方法,在石油开采中的地位越来越重要,在以后生产过程中应该用合理的方法,达到生产的最大效益。

注聚驱油技术在扩大注入水波及体积以及调整油层吸水剖面方面具有很好的效果。但该技术还存在一些问题,如在注聚驱后期,聚合物溶液的驱替效率变低。应结合复杂油藏条件下的储层特点以及聚合物溶液的驱替规律,积极开展适合于各类油藏的驱替试验,发展出更为成熟适用的聚合物,做到因地制宜,最大限度地发挥聚合物对产水量提高的作用。

辽阳石化研发出可替代进口异构化催化剂

2018年10月5日,辽阳石化的科研人员终于研发出可替代进口的异构化催化剂及工艺技术,实现了中国石油此类催化剂从无到有的新跨越。

辽阳石化芳烃生产线的263万吨/年异构化处理装置(含循环量)所需催化剂一直以来都需要从国外进口。一次装填这样的催化剂需要5 160万元。为此,辽阳石化的科研人员决心通过自主创新,研发出属于自己的异构化催化剂及工艺技术来替代进口产品。

据介绍,辽阳石化研发的复合催化剂成本仅为同类进口剂的一半,且能在更高的反应空速下运行,使乙苯转化率在60%以上,大大降低了乙苯循环量。辽阳石化这一自主创新的研发课题从小试研究至今,已申请国家发明专利5项,2项已获授权。

(摘自中国石油报第7195期)