高机动化水平下的公园步行到访及其意向分层

——洛杉矶市的启示

2018-11-15骆天庆李维敏

骆天庆, 李维敏

(1.同济大学 建筑与城市规划学院, 上海 200092;2.加州州立理工大学波莫纳分校 景观设计系, 波莫纳 91768)

一、低碳游憩出行与公园步行到访

随着社会经济水平的增长以及城市化和机动化的发展,全球各大城市都面临着严峻的城市交通以及由此引发的环境问题。低碳出行以及与之相应的交通管理策略、城市空间环境、居民行为意向等方面的研究,为切实改善这些问题提供了有效的途径。公园是城市人口日常户外游憩的主要去处。随着休闲经济成为21世纪的主导经济[1],公园游憩出行量相应增长。提升步行出行率对于改善公园的低碳游憩出行水平具有最为关键的作用。[2]但与相对规律的日常通勤和生活交通相比,城市游憩出行因时间和目的地多样、随意性强等特征,难以通过交通管理策略有效削减私车出行率[3],需要通过出行行为和意向研究指导公园布局规划,使得公园布局与步行出行意向相切合,才能有效提升公园的低碳游憩出行率。借鉴现有的城市出行意向研究,个人的社会经济特征尤其是拥有私车和家庭收入等经济条件对于出行方式具有直接的影响作用[4],随着社会经济的发展,公园的步行到访意向会发生改变,从而影响到访出行行为。

出行行为和意向研究通常采用调研的方法,但当下的调研只能反映当前社会经济发展水平下的行为意向特征,长期追踪获得历史数据既难以操作,也难以保证可以确切预测未来的发展改变。对此,鉴于美国引领着21世纪休闲经济的发展[5],而洛杉矶市是目前美国的第二大城市*以人口总量和人口密度测算。和第二大城市经济体,具有社会经济分层多样、机动化发达、公园可达性分化等先发特征,本研究将其作为案例城市进行研究,尝试探讨其社会经济分层与中国社会经济发展的对应性,从而借助其公园步行到访意向的分层调研结果作为中国后续发展的借鉴。

二、洛杉矶市的发展状况

1.机动化及转型发展

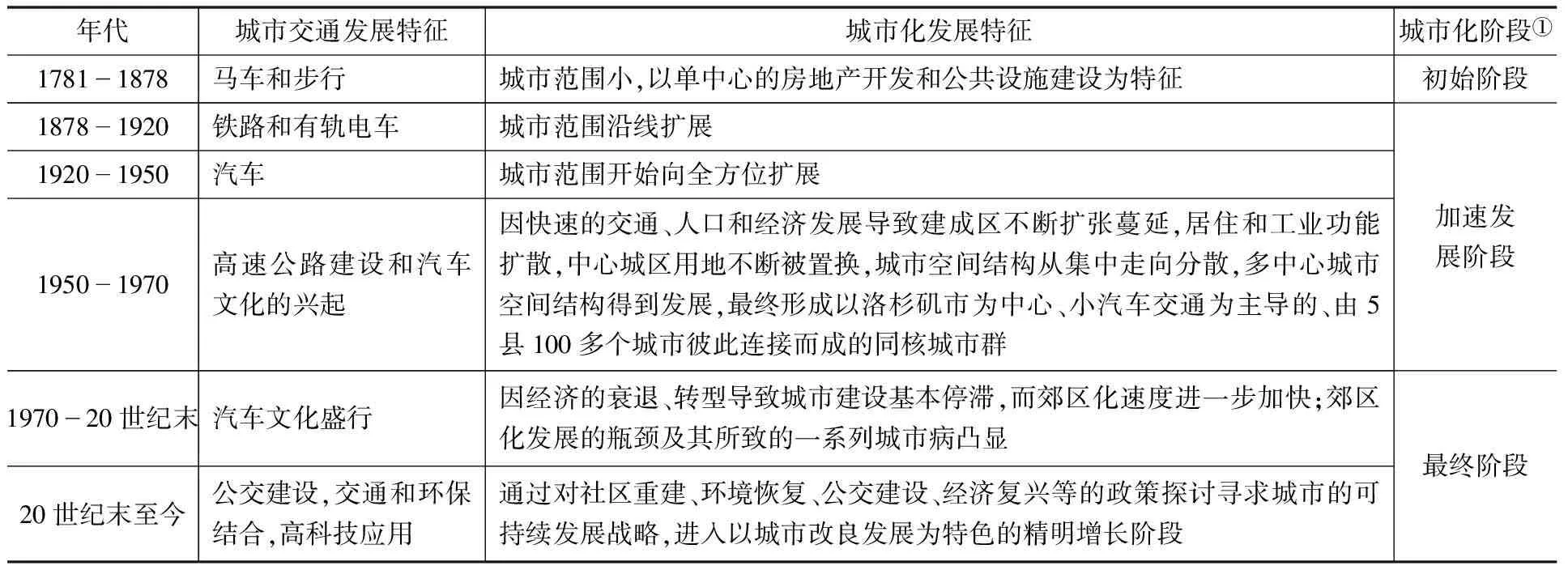

洛杉矶市是世界上第一个完全为适应机动化而设计的城市[6], 1970年代既已完成了城市化的快速发展。从建市之初的“35英亩地块”发展到现今的国际化大都市区,其城市交通对于城市化和郊区化的推进起到了关键的作用(表1)。洛杉矶市早期由汽车文化主导的低密度扩张式发展曾是学术界公认的城市蔓延、发展失控的反面例证。但自20世纪末开始,洛杉矶市借助社区重建、环境恢复、公交建设、经济复兴等改良措施已成为美国学术界的新宠,并被视为未来城市的发展样板,甚至出现了“洛杉矶学派”,对1925年以来一直支配城市研究的“芝加哥学派”提出了挑战。[7]因此,在洛杉矶市机动化出行盛行的背景下,考察其改良进程中居民的公园步行到访的现实情况和潜在意向,可以窥其改良实效,作为后发城市的借鉴。

表1 洛杉矶城市交通发展阶段(根据陈雪明,2004[8])

①此处城市化三阶段命名依据1979年美国城市地理学家诺瑟姆(Ray M. Northam)有关城市化发展的三阶段论。

2.社会经济分层

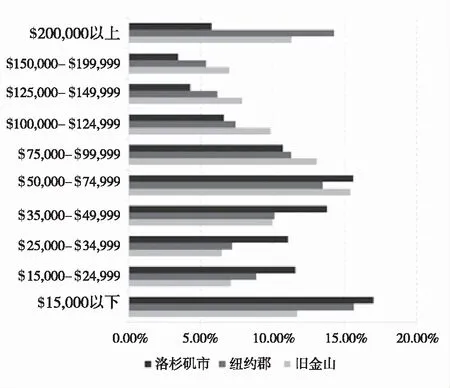

洛杉矶市是移民城市(图1),因城市人口尤其是外来人口众多,人口的社会分层现象较为突出。亚裔、非裔和拉美裔等外来人口大多经济收入较低,且不同种族在城市中呈聚居性分布,因此洛杉矶市的社会经济阶层具有显著的种族区分,带有明显的空间分异特征[9],且低收入阶层相对庞大。

图1 美国3个特大城市的社会经济分层比较[注] 根据美国统计局发布的2010年美国各城市家庭收入统计数据绘制。

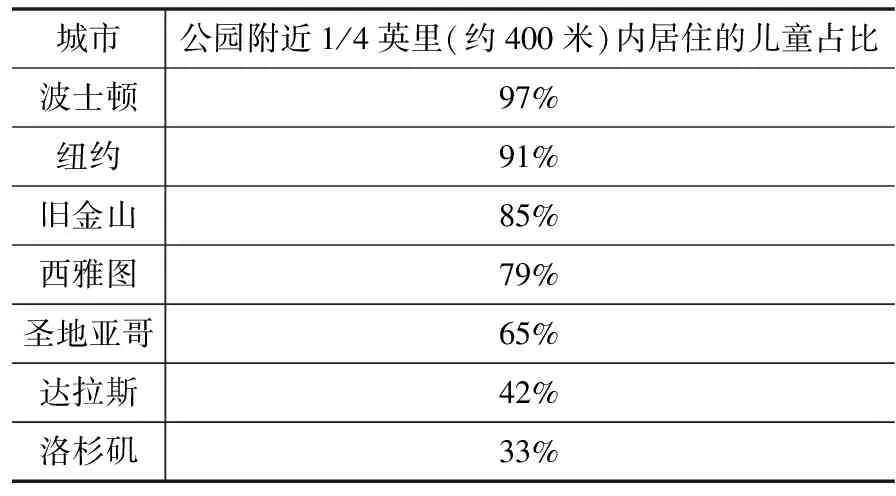

3.公园绿地建设及可达性

为了引导城市开发和建设的有序进行、创造良好的城市结构,美国城市公园建设与城市化一直是同步进行的[10],逐步构建了相对完善的美国城市公园系统。其中,社区公园这一满足就近游憩需求、利于步行到访的公园类型,长期以来一直是美国城市公园建设的主体[11];洛杉矶市的公园建设也突出反映了这一过程特点,并且在近十几年来进一步完善社区公园系统,以辅助应对城市发展所面临的各种问题[11],包括前期因汽车文化导致的城市蔓延和交通问题[注]2006年洛杉矶全市的机动车排放量已占总碳排放量的50%[12];在2030年前削减35%的碳排放量,完善社区公园体系,提升居民就近步行游憩的比例,是洛杉矶市新的公园绿地建设发展战略,相应的构建计划已大规模展开[12]。。截至2010年,洛杉矶市的社区公园已达277处,占其城市公园总量的80%。

完善的社区公园体系有利于提升城市公园的可达性,而公园可达性对于公园的到访交通方式具有重要的影响作用[13]。但是,由于前期城市发展过于依赖小汽车交通,洛杉矶市的公园可达性水平在全美仍相对落后(表2)。并且,洛杉矶市公园的可达性也与社会经济分层密切相关,主要表现为经济收入较低的亚裔、非裔和拉美裔所获得的公园绿地配给和可达性水平远低于经济收入较高的白人族群[9]。不过,由于其整体的公园可达性水平与中国城市目前的状况相对较为吻合[注]如沈阳43.41%的市民能够在15分钟内步行到达公园,大致相当于步行1000米的距离[14];广州44.67%的人口能够较便捷地(根据不同公园类别(市级公园、区域性公园、社区公园、街道绿地),分别以 2000米、1000米、500米、300米为服务半径衡量)到达邻近公园绿地[15];哈尔滨在500米和1000米服务半径范围内分别只有23.8%和51.89%的研究区域内人口能够享受到城市公园的服务[16]。,这种多样化的可达性水平更利于探求公园可达性对于步行到访交通方式的影响作用。

表2 2004年美国七大城市的公园可达性水平比较(根据公共用地受托基金机构(The Trust for Public Lands),2004[17])

三、洛杉矶市公园使用者的私车使用及步行到访意向的分层调研

1.公园取样和调研

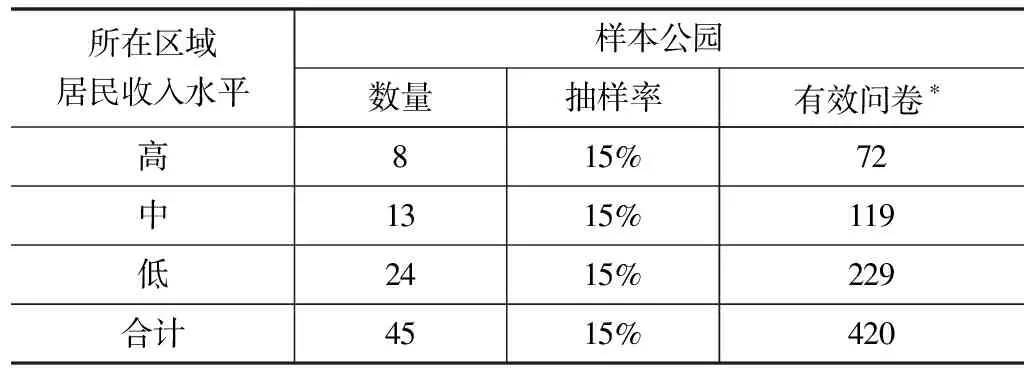

调研集中针对洛杉矶市公园系统的主体类型[11]——社区公园进行,该类公园因其就近服务的特征而具有较多的步行到访使用者。为保证被访人群的收入分层多样性,研究利用2010年全美人口普查的街区组人均收入GIS数据对洛杉矶市的数据按居民收入水平进行了聚类,从高、中、低收入区随机抽取了45处样本公园进行调研(表3)。

表3 样本公园

注:*有效问卷必须提供收入分层信息以便于分层统计分析。

样本公园的调研是在2011年进行的,对使用人群就收入分层、私车保有和使用情况、到访交通情况和出行意向进行了问卷调查。因工作日公园的活动者以老年群体和学龄前儿童居多,为使问卷样本全面覆盖各类使用群体,调研选择在周末或节假日进行,共获得了420份有效问卷。

2.收入分层

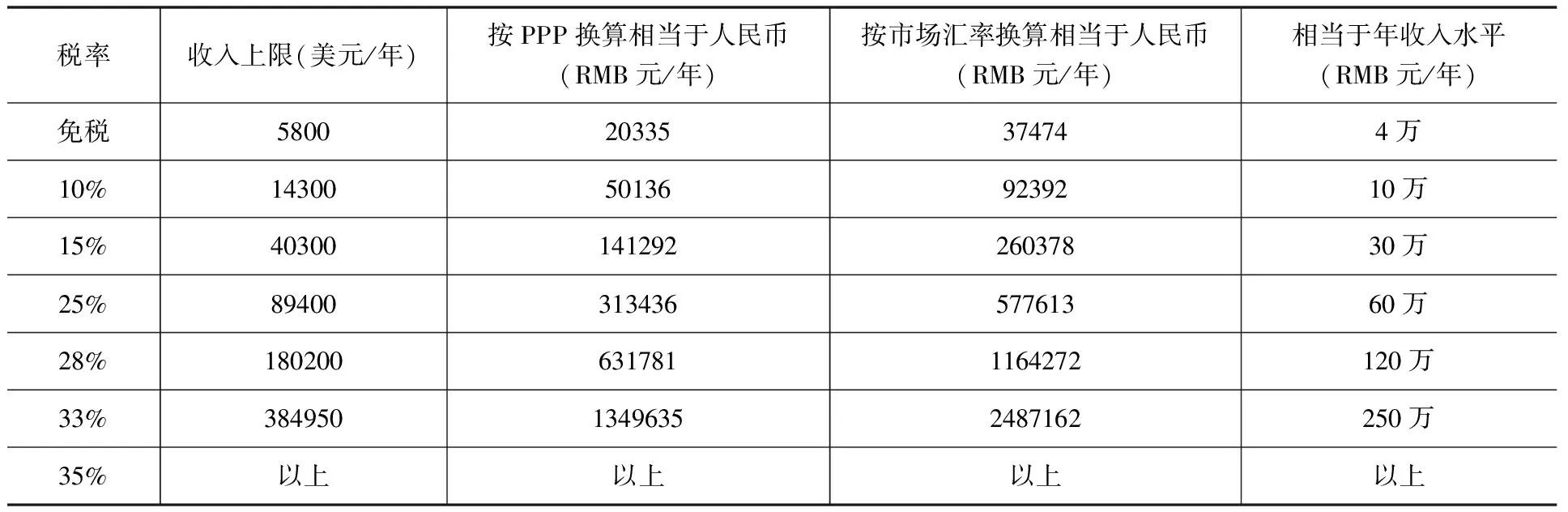

收入对阶层地位表现出高度的统计显著性,不同社会阶层的收入差异十分显著。[18]美国以个人所得税为主体税种调节个人收入分配,其累进税率级别可作为区分居民收入分层的重要参照。表4是2011年调研年份美国的个人所得税报税收入级别换算[注]为便于考察该收入分层水平与中国居民收入的直观比照,表4对各级收入进行了汇率折算。通常研究采用的折算汇率多为各国的购买力平价汇率(PPP)[19],然而PPP虽然考虑了各国物价的结构和水平、各国货币购买力的差异,理论上可以对汇率扭曲产生的误差进行调整,但在实际应用时由于诸多客观条件的限制,推算结果往往高估了发展中国家尤其是中国的经济水平;而市场汇率反映的是本国货币在国际市场上的购买力,更能反映一国经济的国际竞争力。[20],也是调研所采用的收入分层。考虑到中美两国经济和民众收入的客观差距,本研究采信了以市场汇率折算的分级结果[注]根据2011年9月1日调整施行的《中华人民共和国个人所得税法》在修法时的测算,中国年收入4万元(加“三险一金”约为5万元)以内的免税工薪阶层为中低收入者,80%以上的纳税人适用工资薪金所得3%和10%两档低税率,而月收入超过1万元以上的适用税率20%的为中高收入者(即年收入12万元,规定需自行申报,去除“三险一金”约为10万元)。其中中低收入和中高收入群体分别可与美国的免税群体和第二档税率(15%)以上的征税群体相对应。。二战后,美国的许多官方和非官方资料通常把年收入在3万-10万美元之间的人群界定为中产阶级[21],大致针对表4中适用税率25%、年收入相当于30万-60万(RMB元/年)的人群。

表4 2011年美国个人所得税累进级别换算

3.分层统计结果

(1)调研样本分层

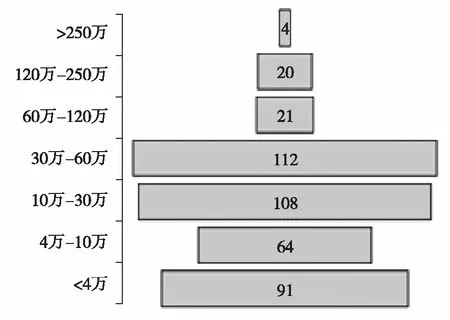

图2是调研样本的收入分层构成,基本符合美国的“洋葱头”形社会结构[21]。由于300万元以上区间样本过小,在进一步分层统计分析时予以剔除。

图2 调研数据分层构成

(2)私车保有和使用情况

从私车保有(图3)和日常使用(图4)的调研结果看,洛杉矶市的机动化水平相当高;其私车保有率随收入的增加而增长,私车常用率则相对稳定。其中收入最高的人群与其他高收入人群相比,私车保有率有所减少,而常用率却高达100%,具有高度的一致性。

图3 调研人群的私车保有率

(3)步行到访率的分层改变

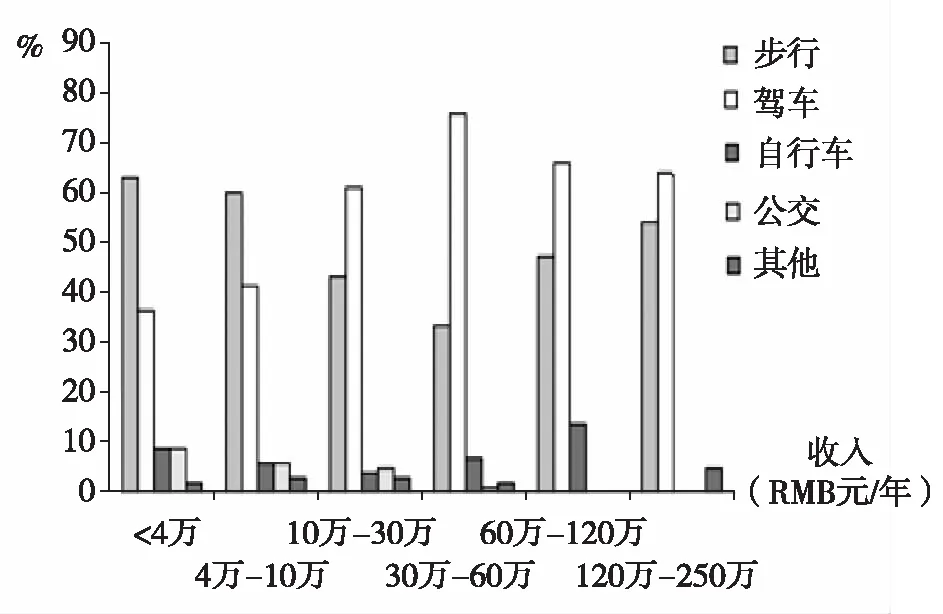

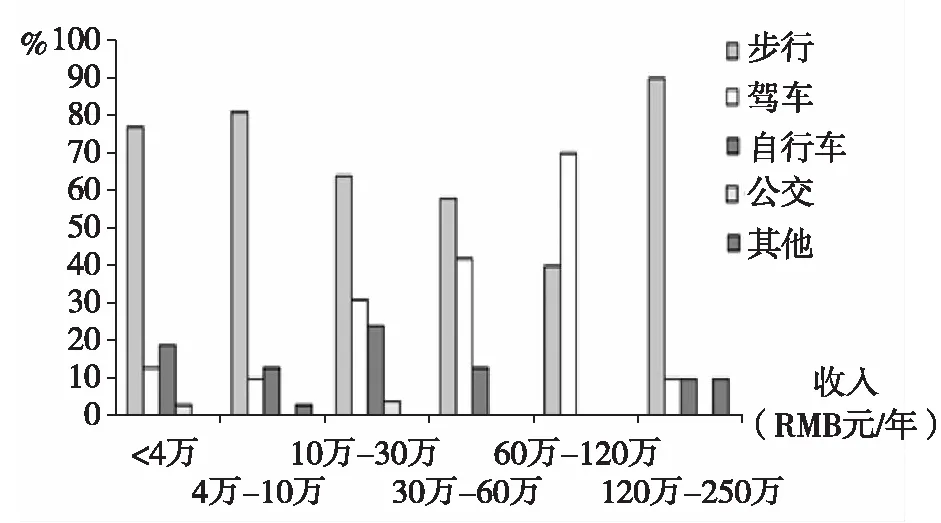

由于机动化水平较高,洛杉矶市被调研人群的驾车到访率达58%,而步行到访率为49%。但步行仍然是其低收入人群的主要到访交通方式;且随着收入的进一步增加,其高收入人群的驾车到访率呈下降态势。总体来看,以年收入30万-60万(RMB元/年)为界,低收入人群的步行到访率随收入的增加而下降,高收入人群的步行到访率则随收入的增加而上升。(图5)

图5 调研公园到访交通方式构成

(4)步行到访时间及满意度评价

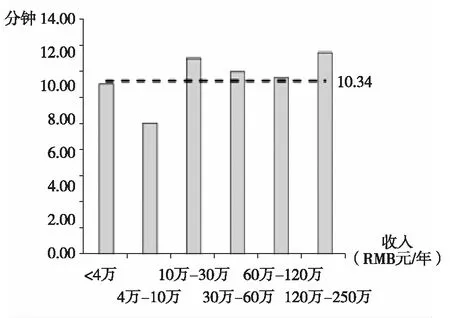

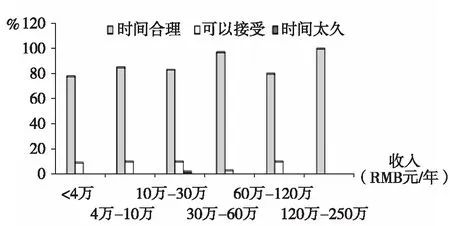

调研人群的平均步行到访时间为10.34分钟。按人的舒适步行速度127.2cm/s-146.2 cm/s[22](约合75~85米/分钟)取80米/分钟计,大致为步行800米所需的交通时间。低收入群体的步行到访时间明显少于高收入群体(图6);不同收入水平的人群,其步行到访时间的差异并未呈现显著的变化规律(图6),且对各自步行时间的满意度均比较高(图7)。

图6 调研人群的步行到访时间

图7 调研人群对步行到访时间的满意度评价

(5)步行到访意向的分层改变

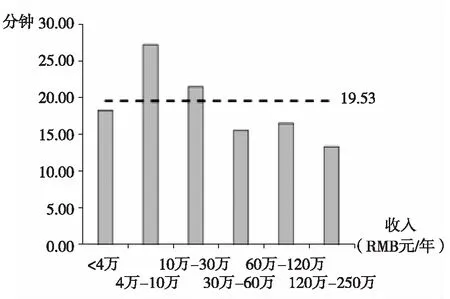

调研人群的平均步行到访意向时间为19.53分钟(图8),大致为步行 1英里所需的交通时间,大大超过了现实的步行到访时间。并且总体上看,除年收入低于4万(RMB元/年)的人群以外,收入水平越高,希望的步行到访时间越短。

图8 调研人群的步行到访时间意向

尽管调研人群当前以驾车到访为主,但意向的交通方式却转向了步行,步行意向率升至67%,驾车意向率则降为30%;然而,收入较高的人群对于驾车的偏好仍较低收入人群显著,但这一意向改变在居于收入分层两端的人群中均呈现特异性。(图9)

图9 调研公园的到访交通方式意向构成

四、高机动化水平下公园步行到访及其意向的研判

根据世界银行2010年的数据,发达国家千人汽车保有量普遍在500辆以上,其中美国为797辆,位居前列。[23]本次调研的受访人群中78%的私车保有率(图3)与世界银行的数据基本吻合,且私车常用率高达85%(图4),表明由于前期适于机动化的城市建设发展,洛杉矶市的机动车出行已是主流,机动化水平是相当高的。

从总体上看,公园到访的机动车出行率随收入的增加而增长。当前到访公园的中高收入人群以驾车为主(图5),同时各收入分层人群到访公园的驾车出行意向(图9)也都明显反映了这一点。不过,年收入相当于10万元(RMB元/年)以下的低收入人群目前到访公园的交通方式仍以步行为主(图5),并且步行是绝大多数收入分层人群到访公园交通方式的首选意向(图9),这表明在高机动化水平下步行出行仍具发展空间。

目前学界普遍认为,距离是影响公园到访方式的主要因素[13],因此服务半径是公园规划布局的重要考量。社区公园作为就近服务的公园类型,更是强调服务半径的步行可达性。洛杉矶市调研社区公园的服务半径为800米左右,符合目前普遍认同的步行可达的公园服务半径标准;调研人群对于步行到访时间的高满意度(图7)也证实了这一距离是适于步行到访的。但是,各个收入群体的期望步行到访时间(图8)大大多于当前实际的步行到访时间(图6),表明在高机动化社会人们认同的出行距离尺度会偏大,因此进一步缩减公园的服务半径,似乎对于提升步行到访率意义不大。高收入人群目前步行到访时间相对较高[注]这是由于洛杉矶市出于公园服务公平性的考虑,近年来注重在低收入社区建设社区公园所致。[11](图6),但并不影响其满意度评价(图7),也是间接的佐证。相反,面对日趋紧张的城市建设用地,在不影响步行到访意愿的前提下,适当放宽社区公园服务半径,对于统筹优化绿地系统布局以加强其生态效益、增加单个公园面积以提升服务性配置都有助益。

通过进一步分层考察可以发现,不同收入人群的步行到访公园的意向(图9)以及所期望的交通时间(图8)总体上随收入的增加而减少。这说明收入越高,距离对于步行到访的影响作用越显著。其中收入顶层的人群,其步行意向时间为13.33分钟,大致可折合为步行距离1000米。然而,位于收入分层两端的人群所呈现的特殊的步行意向则颇耐人寻味:底层人群的步行到访和时间意向相对较低(图8、图9),这应是这一群体在机动化文化和环境氛围下不满于无法驾车出行的现实所致;而顶层人群的步行出行意向则高达90%,与现实步行到访水平相对背离(图9),从其私车保有和使用的特异情况(图3、图4)加以推测,可能是这一群体的出行方式较少受客观条件限制而更加理性、固化的缘故。因此,随着社会经济的进一步发展,必须更加关注公园服务供给的分层需求:出于利于步行到访的目的,低收入社区的公园配置应适当加密,而高收入社区则更应注重建设鼓励步行的社区环境,包括公园服务范围的优化以及周边道路步行环境品质的提升。

五、洛杉矶市案例研究对于中国特大城市的发展启示

中国从2008年开始已经进入休闲经济时代,参照英美等先发国家的经验,户外游憩将大幅增长。[5]近年来,由于中国城市化与机动化的并行推进引发了一系列严峻的城市交通、环境和建设问题[24],也牵涉到了城市公园绿地建设和居民游憩出行方式方面。城市的更新、扩展建设背离了传统的高密度的、利于步行和自行车使用的路网[25];城市公园绿地一味追求高指标、大手笔、大面积的粗放式规划建设[26],诸多城市尤其是特大城市随着建成区的迅速扩张,公园绿地增量显著,但新建区的公园因低密度路网而面积增大、均布性下降[27],公园绿地的低碳游憩出行率由此显著下降[27][2]。面对进一步发展,中国城市迫切需要寻求有效方法来满足户外游憩的需求,并提升低碳出行率。

与此同时,虽然中国2010年的千人汽车保有量仅排名世界第105位,但近十年来的增量和增速均为世界第一,并且预计在一定时期内中国城市的机动化水平还将继续高速发展。因此,面对未来的社会经济发展,中国城市尤其是特大城市必将承受越来越大的机动出行压力。对此需要分析和借鉴发达国家的机动化发展历程和经验,结合中国城市发展的实际情况与特点,探讨自身机动化发展过程中的问题,保障城市交通的健康发展。[23]

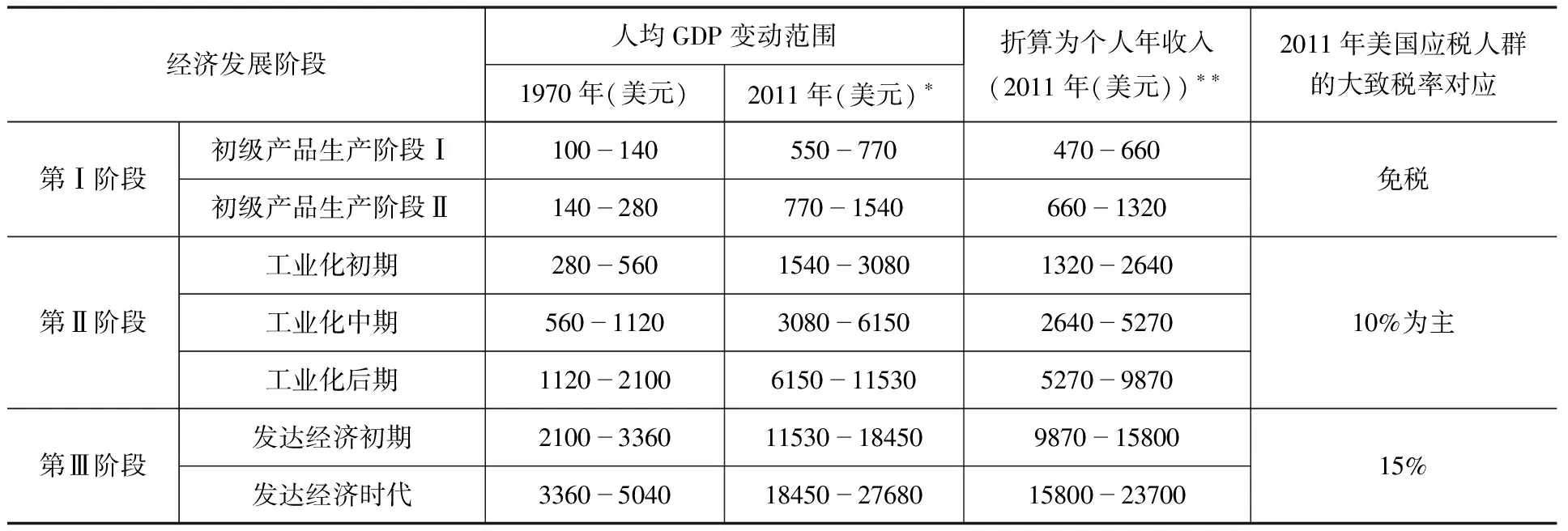

经济学家大多认同经济增长对收入分配的决定作用,因此从理论上讲,收入分层与社会经济发展阶段可建立一定的对应关系。表6是根据钱纳里的经济阶段划分标准[注]钱纳里给出了客观的人均经济总量与发展阶段之间的数量关系,国内学者在研究我国经济发展阶段时普遍采用该标准进行划分。[28]折算的个人年收入水平与2011年美国纳税人群的大致对照,大多数应税人群可对应于发达经济时代。而按照世界银行发布的数据,2015年我国的人均GDP已达到7964美元,以中国历年的通胀率(按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀)进行折算,相当于2011年的7580美元,达到了工业化后期的水平。因此,针对美国各应税人群的调研结果对于中国未来的发展具有一定的借鉴意义。

表6 钱纳里经济发展阶段与个人年收入水平及2011年美国应税人群的对照分析

注:*根据世界银行发布的美国历年通胀率(按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀)进行折算。

**根据世界银行发布的美国2011年人均 GDP(现价美元)、调整后的国民净人均收入(2010年不变价美元)和消费者价格指数,以人均 GDP和人均收入的比值进行折算。

鉴于此,洛杉矶市的分层研究结果对于中国特大城市的发展启示可总结如下:高机动化水平下步行游憩出行仍具引导和发展空间;由于机动化出行致使距离感知增大,进一步缩减公园的服务半径对于提升步行到访率意义不大,必须更为关注公园服务供给的分层需求;收入越高,距离对于步行到访的影响作用越显著,洛杉矶市顶层收入人群的步行意向时间大致可折合为步行距离1000米,可作为公园服务半径的设置参考;[注]本研究对于调研人群的平均步行到访时间和平均步行到访意向时间以及分层的平均步行到访时间和平均步行到访意向时间的统计都采用了算术平均值,并据此推断了这一参考值。出于利于步行到访的目的,低收入社区的公园配置应注重布局密度,而高收入社区则更应注重建设鼓励步行的社区环境。

尤其值得关注的是,当前公园到访交通方式在年收入相当于30万-60万(RMB元/年)的中等收入人群中反映的结构性改变(图5),提示了公园到访交通的机动化出行压力在这一收入水平群体最为显著。这可能是由于美国中等收入群体的闲暇时间相对较少[29]所致。而对于大多数经济发展水平相对落后的国家而言,则是高收入群体的闲暇时间相对较少[30]。因此,对照相应的社会经济发展阶段,中国必须对于后续即将经历的机动化出行压力引起重视,及早寻求应对之策。