新生代农民工的社会公平感研究:职业流动与相对经济地位的影响

2018-11-14时怡雯

时怡雯

(上海政法学院 社会管理学院, 上海 201701)

一、问题的提出

改革开放以来,中国市场经济快速发展,城市化进程加速,农村剩余劳动力向城市转移是这一过程的重要推动力。根据国家统计局《2015年农民工监测调查报告》数据显示,2015年,全国农民工总量为27747万人,其中外出农民工16884万人,本地农民工10863万人,流向地级以上大中城市的农民工约占总数的66.3%,并有持续上升的趋势,1980年以后出生的新生代农民工约占总农民工规模的50%左右。同时,《国家新型城镇化规划(2014-2020)》指出,要有序推进农业转移人口市民化。农民工是农业转移人口市民化的主要目标群体,随着时间的推移,传统农民工逐步退出历史舞台,新生代农民工的相对规模将逐步扩大,他们对城市社会发展的贡献将越来越大,但农民工相对于城市工人而言,在经济收入、社会地位、社会福利与保障等诸多方面存在明显的不平等*刘林平、雍昕:《宿舍劳动体制、计件制、权益侵害与农民工的剥削感——基于珠三角问卷数据的分析》,载《华东理工大学学报》(社会科学版),2014年第2期,第78-86页;田丰:《城市工人与农民工的收入差距研究》,载《社会学研究》,2010年第2期,第87-105页。,这些不平等是农民工产生社会不公平感的根本原因。农民工作为中国社会经济转型过程中的独特群体,其对于社会有价值资源的分配过程和结果是否公平的判断对促进他们市民化和城市融合乃至整个社会的稳定和发展都非常关键。公平感是农民工市民化和城市融合的心理保健机制,因而对农民工公平感影响机制的研究有助于各级政府部门探索推进农民工市民化和城市融合的针对性政策。

本研究通过“长三角地区工作与生活调查”数据,在以往研究理论的基础上,重点研究新生代农民工社会公平感的现状及影响机制,试图通过对公平感的研究为农民工市民化提供对策建议。之所以重点关注新生代农民工,是基于两方面的考虑:其一,根据以往研究成果,新生代农民工相对于传统农民工而言,其市民化、城市融入意愿更为强烈,融入能力也更强。另一方面,新生代农民工的受教育水平较高,对于职业发展权利的诉求也更为强烈,以至于他们的职业更加不稳定,这对他们的市民化和城市融合都更为不利。

1.农民工社会公平感的影响机制

近年来,国内学者开始逐步关注农民工(包括新生代农民工)群体的公平感问题以及影响机制。研究发现,与城市工人或居民相比时,农民工的社会公平感不高,还有一定的下降趋势,反映出农民工在城市工作与生活的状况有下移倾向。学者们在解释农民工群体的公平感形成机制时,主要依据“结构决定论”和“局部比较论”两种解释机制[注]马磊、刘欣:《中国城市居民的分配公平感研究》,载《社会学研究》,2010年第5期,第31-49页。。结构决定论来源于自利理论的“理性人”假设,认为人们对社会公平的判断取决于他们在整个分配过程中获得了多少利益,当人们在社会结构中处于优势地位时,会更加认同和维护当前的社会不平等体系。[注]D.O.Sears, and C.L.Funk, “The Role of Self-Interest in Social and Political Attitudes,” Advances in Experimental Social Psychology, 1991, 24(1): 1-91.运用结构决定论来解释农民工的社会公平感时,强调农民工在社会结构中的位置(获得多少利益),尽管在马磊和刘欣(2010)对城市居民的研究中,并未找到支持结构决定论的证据,认为局部比较论更有解释力。由于农民工群体自身的特殊性,他们外出的主要动因就是为了寻求更高的收入和更好的生活。在农民工群体的公平感影响机制中,实际社会经济仍然具有显著的解释力,如李升(2015)、龙书芹和风笑天(2015)等学者的研究发现,劳动获得(收入)较低和劳动强度较大不利于农民工形成公平感,劳动保障完善有利于农民工形成公平感,不同职业群体之间也存在明显差异。[注]李升:《受雇农民工的城市劳动关系状况与公平感研究》,载《青年研究》,2015年第4期,第85-93页;龙书芹、风笑天:《社会结构、参照群体与新生代农民工的不公平感》,载《青年研究》,2015年第1期,第39-46页。

局部比较论基于“相对剥夺理论”[注]Samuel A.Stouffer, Edward A.Suchman, Leland C.Devinney, Shieley A.Star, and Robin M.William, The American Soldier: Adjustment During Army Life, Vol.1.Princeton: Princeton University Press, 1949.和“社会比较理论”[注]J.S.Adams, “Inequity in Social Exchange,” Advances in Experimental Social Psychology, 1966, 2(4): 267-299.,这两种理论都认为人们对当前境遇的公平感不仅仅建立在自己所获得资源(绝对量)的多少上或地位的高低上,他们还会将自己所获得的资源或地位与参照群体(除了组织内部成员外,还包括家庭成员、同辈群体和自己过去的状态等)进行对比。如果他们在资源或地位对比中处于劣势,将会产生相对剥夺感,从而产生不公平感和消极的社会态度。运用局部比较理论来解释农民工的社会公平感时,侧重农民工与参照群体的社会比较。李培林和李炜(2007)、胡荣和陈斯诗(2010)、王毅杰和冯显杰(2013)、龙书芹和风笑天(2015)等学者的研究支持了该理论,这些研究发现:一方面,相对城市工人而言,虽然农民工的收入、社会经济地位相对较低,但农民工主要跟自己的纵向利益进行比较,期望值较低,因而公平感较强;另一方面,农民工与本地城市工人在职业、收入、价值观、社会地位以及生活习惯方面的差异越小,以及在城市的工作和生活压力越小,其公平感越强。[注]李培林、李炜:《农民工在中国转型中的经济地位和社会态度》,载《社会学研究》,2007年第3期,第1-17页;王毅杰、冯显杰:《农民工分配公平感的影响因素分析》,载《社会科学研究》,2013年第2期,第98-104页;龙书芹、风笑天:《社会结构、参照群体与新生代农民工的不公平感》,载《青年研究》,2015年第1期,第39-46页。

综合以往研究,虽然结构决定论和局部比较论对农民工的公平感产生机制都有一定的解释力,但这些研究都忽略了农民工职业流动的重要特征——“短工化”,由于雇佣关系、户籍制度分割等多重限制,农民工相对于城市工人而言,更容易频繁更换工作,他们在社会结构中的位置是不稳定的,对于参照群体的选择也是不确定的,因而这两种理论对农民工公平感的解释并不充分。另一方面,以往研究将农民工作为一个完整群体来研究,忽视了农民工内部的结构分化和代际分化,李培林和田丰(2011)指出,应从历史逻辑和结构逻辑来审视农民工,将农民工作为一个同质整体来研究是值得商榷的。[注]李培林、田丰:《中国新生代农民工:社会态度和行为选择》,载《社会》,2011年第3期,第1-23页。因而,本研究将以新生代农民工为主要研究对象,并重点考察他们的职业流动特征对其社会公平感的影响及中间机制。

2.农民工的职业流动与相对经济地位

中国产业结构转型,农村大量富余劳动力向城市迁移。这些进城的农业人口被赋予了新的身份,即农民工。[注]陈映芳:《“农民工”:制度安排与身份认同》,载《社会学研究》,2005年第3期,第119-132页。相对城市工人而言,农民工在城市的工作和生活并不稳定。2013年清华大学社会学系与公众网联合对2043名农民工进行了电话调查,调查发现,近年来我国农民工就业普遍出现“短工化”趋势,且不断增强。所谓“短工化”,即工作持续时间短、工作变换频繁,这又具体表现为“高流动”和“水平化”两个方面。高流动体现为农民工换工频率高,每份工作的持续时间短。水平化则体现为农民工的职业流动无论是在用工单位的内部流动,还是通过变更工作从而实现在用工单位之间的转换,农民工在薪酬待遇、管理层级、技术等级等方面的提升均较为有限,难以有实质性的提高。在农民工内部,女性比男性、新生代农民工比传统农民工的短工化趋势更为明显。[注]清华大学社会学系课题组:《清华社会学评论:社会转型与新生代农民工》(第6辑),北京:社会科学文献出版社,2013年,第1-45页。一方面,农民工因为个人能力的差异、自我发展的诉求、追求更高的经济水平以及向往更好的城市生活等原因主动换企业、换地区流动;[注]梁雄军、林云、邵丹萍:《农村劳动力二次流动的特点、问题与对策》,载《中国社会科学》,2007年第3期,第137-151页。另一方面,由于“脱嵌型雇佣关系”[注]孙中伟、杨肖锋:《脱嵌型雇佣关系与农民工离职意愿》,载《社会》,2012年第3期,第98-128页。导致农民工无法在企业内部建立良好的人际网络,无法与工厂以外的社区交往和融合,加之户籍分割所导致的户籍歧视[注]张春泥:《农民工为何频繁变换工作:户籍制度下农民工的工作流动研究》,载《社会》,2011年第6期,第153-177页。,导致农民工离职意愿高,频繁更换工作。

由于户籍制度和人力资本的限制,农民工无法在劳动力市场上实现自由流动,因而就无法保证他们每一次流动都能提升其社会经济地位。研究发现,只有相当少的一部分农民工(优秀分子)有可能突破制度障碍和结构约束,实现上向流动。大部分农民工都和进城之初处于相似的阶层位置,而工作变动越频繁,越不利于实现向上流动。[注]符平、唐有财、江立华:《农民工的职业分割与向上流动》,载《中国人口科学》,2012年第6期,第75-82页。新生代农民工在社会流动过程呈现出倒“U”型的轨迹,前几次的流动是垂直的向上流动,而当流动次数达到一定值以后,无论是流入地、职业类型、流动原因还是获得新工作的途径,都呈现下向流动的特点[注]符平、唐有财:《倒“U”型轨迹与新生代农民工的社会流动》,载《浙江社会科学》,2009年第12期,第41-47页。,这将对他们产生更为不利的影响。

农民工在城市工作的不稳定性,不利于他们在城市立足和地位获得。与传统农民工不同的是,新生代农民工在外出动机、生活方式、城市融入意愿等方面都有所不同。新生代农民工普遍没有务农经历,成长环境优于传统农民工,其外出主要是为了见世面、提升生活质量,生活方式与城市居民接近,期望未来留在城市,而不愿返乡务农。[注]刘林平、王茁:《新生代农民工的特征及其形成机制——80后农民工与80前农民工之比较》,载《中山大学学报》(社会科学版),2013年第5期,第136-150页;杨琦、李玲玲:《新生代农民工的劳动供给与经济增长方式的转变》,载《中国人口科学》,2011年第1期,第45-53页。因而,当新生代农民工频繁更换工作不能给他们带来社会经济地位或其他生活机会的提升,反而出现一定程度的下降时,则会增加他们在城市生活的压力,拉大与城市居民(新生代农民工的重要参照群体)的差距,导致相对经济地位下降。根据这一逻辑,本研究假设,新生代农民工频繁的职业流动,会导致他们的相对经济地位下降,进而降低其社会公平感。

二、数据来源与研究方法

1.数据来源

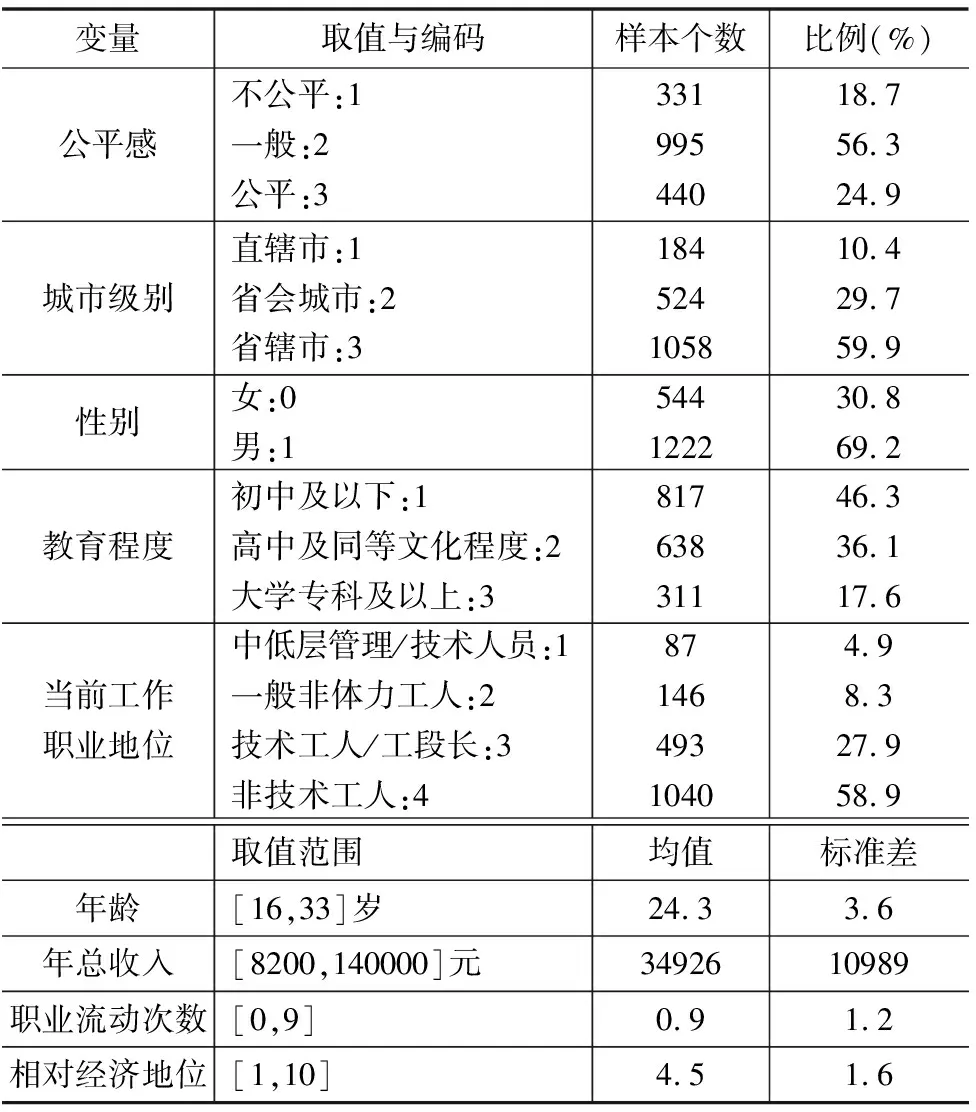

本研究所使用数据全部来自于“长三角地区工作与生活调查”。该数据由上海社会科学院社会学所于2011-2012年和2012-2013年间在长三角地区所做的两次入厂问卷调查获得。[注]调查采用同样的问卷在两个时段对不同的企业进行访问,所得数据为截面数据,并不是追踪调查。两轮调查的企业均分布在上海、南京、南通、常州、杭州、宁波和温州等7个工业城市,选取机电、纺织、机械制造、汽配和化工这五大劳动力密集的行业,各城市内的企业抽样根据该城市各个行业的企业数量、所有制类型和企业规模进行交互配额。访问员进入工厂后,根据数量要求随机抽取工人、技术人员和管理人员,[注]因为调查本身更关注普通雇员,尤其是一线生产性员工,因此要求技术工人和非技术工人在各厂样本中的比例不低于80%,技术人员和管理人员最多占20%;而在工人群体中,又要求一线生产工人比例不低于80%,二线后勤辅助工人最多占20%。在最终数据中,从受访者的岗位性质来看,一线生产工人约为67%,二线辅助工人约为15%;从客观职业地位来看,技术工人/工段长与非技术工人约占83%,基本都达到了抽样时的比例要求。最终在这些企业中共完成了5049份有效问卷。本研究从总数据中提取了1980年及以后出生的新生代农民工样本1766人,描述统计见表1。

表1 2010年长三角城市外来工调查新生代农民工样本描述统计(N=1766)

2.变量测量

(1)因变量

社会公平感。公平感是人们对自己及整个社会有价值资源(如收入、财富、声望、教育、医疗、社会福利等)在不同个体或社会群体中的分配过程和结果是否公平的态度与价值判断。本研究通过个人层次的分配公平感来进行测量。提问设为“考虑到您的文化程度、工作能力、资历等各方面因素,您认为自己目前的收入是否合理?”答案设为“很不合理”“较不合理”“一般”“较合理”和“很合理”五个等级。将“很不合理”和“较不合理”合并为“不公平”(编码为1),“一般”不变(编码为2),“较合理”和“很合理”合并为“公平”(编码为3)。从表1描述分析来看,新生代农民工感觉自己的收入合理的比例只有24.9%,感觉自己收入不合理的比例为18.7%,大部分受访者处于中间状态。

(2)自变量

以社会公平感作为因变量时,核心解释变量包括职业流动次数和相对经济地位。

①职业流动次数。根据从新生代农民工从事第一份非农职业算起到目前换过的非农职业数量来测量。如果没有发生职业流动(即未更换工作),职业流动次数记为0,职业流动次数越多反映农民工工作变换越频繁。②相对经济地位。测量被访者与本地人相比时自己的社会经济地位等级,1分为最低,10分为最高。是被访者对自己社会经济地位的主观评估,并假定其参照群体为本地城市人口。

(3)控制变量

本研究将被访者的人口统计学变量作为控制变量,可使研究结果与其他研究具有可比性。这些变量包括:①城市级别。本研究共调研了长三角地区的7个城市,包括上海、南京、南通、常州、杭州、宁波和温州等,根据城市特征将上海单独作为一组,定义为直辖市(编码为1),南京和杭州作为一组,定义为省会城市(编码为2),其他城市作为一组,定义为省辖市[注]除了宁波为副省级城市外,其他三个城市都是省辖地级市。(编码为3)。②性别。男性编码为1,女性编码为0。③年龄以及年龄平方。为使模型中年龄平方的参数估计容易辨识,实际分析时将平方项除以100。④教育程度。根据被访者学力高低合并为3个类别,即初中及以下、高中及同等文化程度、大学专科及以上,编码依次为1,2,3。⑤当前职业地位。根据被访者的工种类型,将其划分为中低层管理/专技人员、一般非体力工人(主要是服务工人)、技术工人/工段长、体力工人四个类别,编码依次为1,2,3,4。⑥年总收入。根据年总收入测量,包括年基本工资和年终分红两个部分,实际模型中取自然对数。

3.分析模型

社会公平感为三等级的定序变量,因而采用Ordinal Logistic回归方法进行建模估计。在纳入变量时,采取逐步纳入变量的方法,首先,纳入基本控制变量,估计基本模型,再逐步引入职业流动次数、相对经济地位等变量。

相对经济地位属于十个等级的定序变量,尽管并非严格的连续型定距变量,但在分析职业流动次数对相对经济地位影响时,仍然采用经典的线性回归模型,以便于统计结果更易于解释和理解。

三、数据分析与结果

1.新生代农民工社会公平感的影响因素

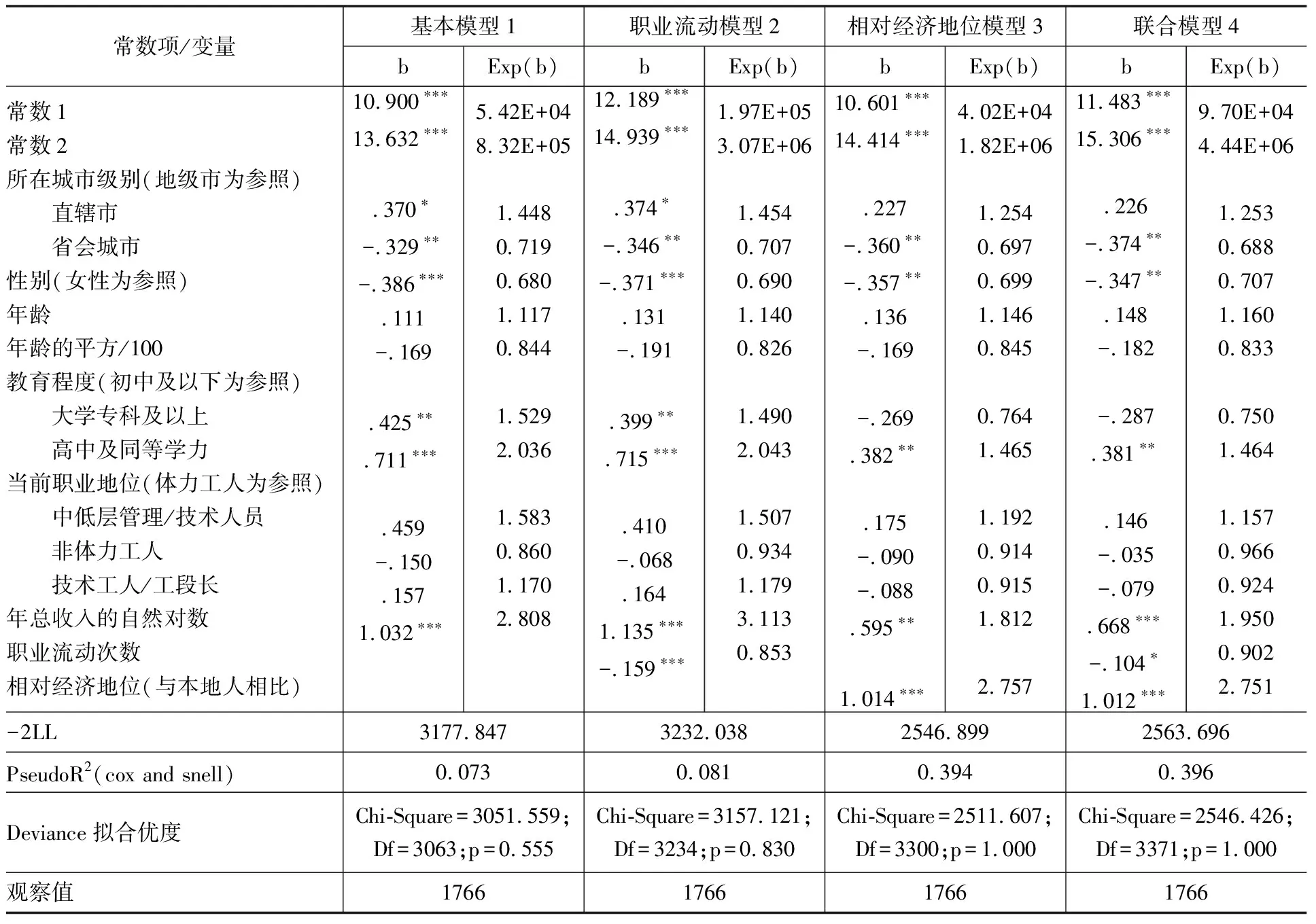

根据社会公平感的测量层次,本研究分别构建的四个模型,即基本模型、职业流动模型、相对经济地位模型和联合模型,逐步引入相关变量,以分析新生代农民工社会公平感的影响因素,数据分析结果见表2模型1-4。通过对比不同模型之间参数估计的变化,本研究发现,新生代农民工对自己的收入所得是否公平的判断在区域、性别、教育、收入、职业流动和相对经济地位等多方面都存在显著差异。

以模型1(基本模型1)为例,高级别城市在工作机会、收入水平、单位福利等方面存在优势,但同时生活压力也会相对较大,因而城市级别对新生代农民工的公平感的影响较为复杂,主要表现为直辖市(上海)的新生代农民工公平感最强,而省会城市(南京、杭州)的新生代农民工公平感最弱。相对而言,直辖市新生代农民工觉得自己收入所得的公平感优势是省辖市(南通、常州、宁波、温州)的1.45倍(=e0.370,p<0.05),省会城市新生代农民工的公平感优势比省辖市低28.1%(=1-e-0.329,p<0.01)。但在模型中引入相对经济地位变量之后(见模型4),直辖市的显著性消失、省会城市效应依然显著,说明在相对经济地位及其他因素相同时,直辖市新生代农民工同省辖市新生代农民工相比,其公平感并无明显差别,但省会城市新生代农民工的公平感依然较低。男性新生代农民工比女性新生代农民工的公平感低,相对而言,男性新生代农民工认为自己收入所得公平的优势比女性新生代农民工低32%(=1-e-0.386,p<0.001),这与以往的研究发现接近。年龄对新生代农民工的公平感没有显著影响。一方面,新生代农民工的年龄差异不明显;另一方面,年龄差异可能不是其他方面不平等的主要原因。教育程度对新生代农民工有显著影响,且比较符合“结构决定论”的预期,但不是完全的线性关系。高中及同等学力的农民工公平感最强,相对而言,他们觉得自己收入所得公平的优势是初中及以下文化程度农民工的2.036倍(=e0.711,p<0.001);大学专科及以上文化程度的新生代农民工次之,他们的公平感优势是初中及以下文化程度新生代农民工的1.529倍(=e0.425,p<0.01);但在模型中引入相对经济地位变量之后(见模型4),大学专科及以上文化程度新生代农民工的公平感与初中及以下文化程度的新生代农民工相比并无显著差异,甚至比初中及以下文化程度新生代农民工的公平感还要低。但高中及同等学力的新生代农民工仍拥有较高的公平感。职业地位分化对新生代农民工的公平感没有显著影响,但我们应注意到职业地位分化对新生代农民工公平感可能存在的间接影响,如职业分化所导致的收入不平等以及主观经济地位评估的差异,都会对新生代农民工的公平感产生影响。收入水平对新生代农民工的公平感有显著影响,且非常符合“结构决定论”的预期,新生代农民工年总收入的自然对数每增加1个单位,他们觉得自己收入所得公平的优势平均增加2.808倍(=e1.032,p<0.001)。

模型2在模型1的基础上引入了职业流动次数变量。与模型1相比,基本控制变量的效应没有明显变化,不再赘述。研究发现,职业流动次数对新生代农民工的分配公平感有明显的负面影响,新生代农民工换工作越频繁,其社会公平感越低。平均而言,新生代农民工每多换一次工作,他们的公平感优势下降15%左右(=1-e-0.159,p<0.001)。在模型2中,引入相对经济地位变量之后,职业流动次数对新生代农民工的公平感仍然有负面影响,但参数估计值和显著性明显下降。平均而言,在控制相对经济地位及其他控制变量之后,新生代农民工每多换一次工作,他们的公平感优势下降10%左右(=1-e-0.104,p<0.05)。说明职业流动次数对新生代农民工公平感的影响可以部分通过相对经济地位得到解释,但这一逻辑是否成立,还需要对职业流动次数与新生代农民工主观经济地位评估的逻辑关系进行检验。

表2 新生代农民工社会公平感影响因素的Ordinal Logistic回归分析

注:“*”,p<0.05;“**”,p<0.01;“***”,p<0.001。

模型3在模型1的基础上引入了相对经济地位变量。与模型1相比,部分控制变量的参数估计值和显著性出现了明显变化,如直辖市效应和大学专科及以上学力效应等,前文已经有所解释。从相对经济地位变量的效应来看,新生代农民工在与本地人进行比较时,主观地位等级每增加一个等级,其公平感优势增加1.757倍(=e1.014-1,p<0.001),支持了“局部比较论”的基本观点。另外,模型3的解释力相比模型1而言有明显的增加,模型的伪R方系数从0.073增加到0.394,说明“局部比较论”比“结构决定论”对新生代农民工的公平感更有解释力。

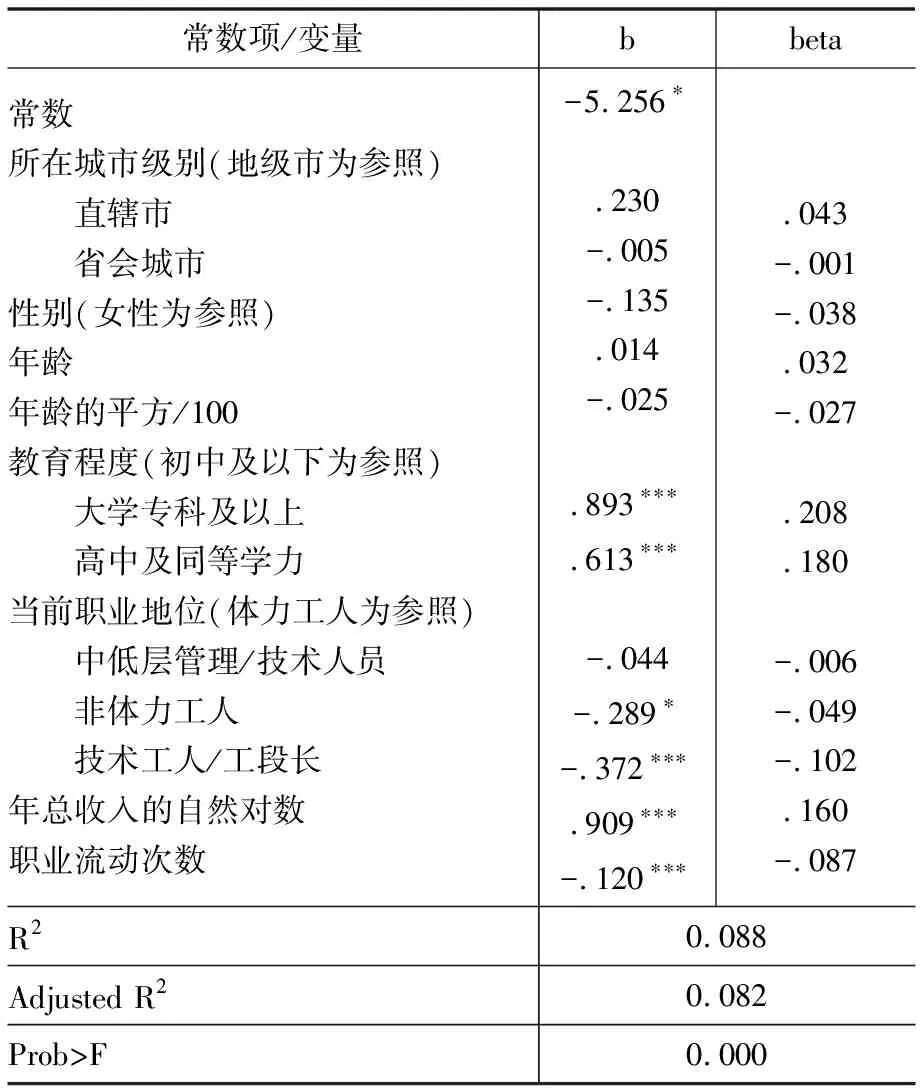

2.新生代农民工的职业流动与相对经济地位

为了进一步检验新生代农民工的职业流动能否通过相对经济地位来影响社会公平感,本研究建立了职业流动对相对经济地位影响的多元线性回归模型,参数估计结果见表3。

表3 新生代农民工相对经济地位评估的多元线性回归分析(N=1766)

分析发现,新生代农民工同本地人口相比,其相对经济地位评估主要受到客观社会经济地位及流动经历的影响,所在城市级别、性别及年龄因素对新生代农民工的相对经济地位评估没有明显差异。教育程度越高的新生代农民工,其主观相对经济地位也越高。平均来说,大学专科及以上文化程度和高中及同等文化程度的新生代农民工比初中及以下文化程度的新生代农民工主观经济地位评估分别高0.893(p<0.001)和0.613(p<0.001)个等级。职业地位与相对经济地位评估的关系较为复杂,职业地位较高的中低层管理/技术人员和职业地位较低的体力工人的主观地位评估相对较高,而一般非体力工人和技术工人/工段长的主观地位评估相对较低。从社会交往的角度来说,体力工人(如一线生产工人)的空间活动范围较小,与本地人口的社会交往较少,所以他们主观地位评估相对较高可能是一种过度评估。而中低层管理/技术人员通过自己的努力或其他因素实现了上向流动,属于整个农民工阶层中的成功人士,因而在与本地人口相比较时有一定的心理优势。一般非体力工人(如服务人员)和技术工人/工段长与本地人口的交往机会相对较多,虽然在经济收入方面比体力工人要高,却低于本地人口的收入水平,因而其主观经济地位评估低于体力工人。收入水平高低是主观经济地位评估的重要影响因素,平均而言,年总收入的自然对数每增加1个单位,新生代农民工的主观相对经济地位评估将增加0.909个等级(p<0.001)。

从流动经历来看,与研究假设一致,由于频繁的工作变换,新生代农民工的职业地位、收入水平、福利待遇和就业环境等方面并未获得明显提升[注]清华大学社会学系课题组:《清华社会学评论:社会转型与新生代农民工》(第6辑),北京:社会科学文献出版社,2013年,第1-45页。,因而他们的相对经济地位出现了明显的下降。平均而言,新生代农民工每多更换一份工作,其与本地人相比的主观经济地位评估下降0.12个等级(p<0.001)。结合前文对职业流动次数与社会公平感之间关系的分析,我们认为,新生代农民工频繁的职业流动一方面没有改善自己的客观社会经济地位,另一方面却降低了自己的主观经济地位,从而导致社会公平感的下降,本研究的基本假设得到支持。

四、研究结论与启示

社会公平感是农民工和城市居民平等互动的心理基础。公平感强的农民工,其市民化意愿、自我认同以及社会认同度高,在城市生活中对社会的整体态度更积极乐观,社会参与度更强,同时在与城市居民的社会互动过程中显得社会距离更近、人际交往范围也更广,因而能够更容易地融入城市;反之,公平感低的农民工则很难融入城市社会。因而,农民工的社会公平感状况如何,对我国当前城市社会的稳定与发展、新型城镇化战略的实现具有非常重要的意义。

但研究发现,近年来新生代农民工的社会公平感不高,与城市工人、居民相比有下降趋势,这对当前中国城市社会的稳定与发展都提出了挑战。以往研究主要从“结构决定论”和“局部比较论”两种理论来解释农民工的社会公平感,前者关注农民工在社会结构中的位置,后者关注农民工与参照群体之间的社会比较,并指出新生代农民工在城市面临的生活压力是导致他们公平感下降的重要原因。

本研究认为,在解释新生代农民工的社会公平感时应考虑其职业流动的“短工化”特点。“短工化”的职业流动特点导致新生代农民工在整个社会结构中的位置以及参照群体都不稳定,导致他们在城市中就业和生活的压力增加,相对经济地位下降,从而不利于社会公平感的提升。上述研究发现对新生代农民工的社会公平感研究在理论和公共政策方面都有较强的启发意义。在理论方面,通过分析职业流动次数对社会公平感的影响,弥补了“结构决定论”和“局部比较论”在解释新生代农民工社会公平感时忽略了流动特点的不足之处;将“短工化”背景纳入分析框架,有助于厘清新生代农民工在城市就业和生活的压力来源,分析“短工化”可能导致的不利后果(如主观相对经济地位、精神压力等)有助于我们理解职业流动影响社会公平感的中间机制。在公共政策方面,本研究表明职业的不稳定性对新生代农民工造成了非常多的不利影响。因此,为了降低新生代农民工在城市工作和生活的压力,提升他们的主观经济地位和社会公平感,促进他们的城市融入,用人单位以及政府应当采取一系列有力措施保证其就业的稳定性,减少盲目的职业流动。例如,从用人单位的角度来看,不仅需要提高农民工的工资待遇,加强对《劳动合同法》的执行力度,还需要对农民工进行系统的职业教育和培训,提升他们的职业技能和素养,与其建立长期且和谐的劳动关系。从政府的角度出发,需要积极推进公共福利均等化,逐步解决农民工的子女就学、公共卫生、住房租购、社会保障等实际问题,加速农民工向城市市民的转变,让新生代农民工在城市中真正获得“归属感”。