隆突性皮肤纤维肉瘤患者15例的影像学诊断分析

2018-11-15郑州人民医院影像科河南郑州460000

郑州人民医院影像科(河南 郑州 460000)

郝 凯 张斯佳

隆突性皮肤纤维肉瘤(DFSP)是一种病因和发病机制尚不明的肿瘤,起源于真皮,发展缓慢,发生部位多在躯干、四肢,发病率较低,患者多为中年人[1]。硬性斑块、肤色暗红、单结节或相邻多结节是DFSP临床重要表现,症状能较早发现,多数患者均进行局部肿瘤切除,但由于局部复发率高,还需进行二次手术[2-3]。为提高DFSP诊断准确率,降低术后复发率,本次研究对我院15例DFSP患者影像学资料进行分析。具体报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集我院2010年1月至2017年12月经手术病理证实为DFSP的15例患者临床资料,其中8例行CT检查,7例行MRI检查。15例患者男9例,女6例,年龄24~63岁,平均年龄(43.58±9.12)岁。

1.2 方法 CT检查:仪器为西门子Somatom Definition64排螺旋CT机,扫描参数:电压120kV,电流110mA,螺距1.0mm,扫描速度0.33s/r,视野320mm×320mm,层厚5mm。

MRI检查:仪器为GE Signs Hdxt 3.0T超导型磁共振扫描成像仪,扫描序列为轴状面T1WI、T2WI,冠状面T2WI、DWI和矢状面T2WI、DWI,扫描参数:T1WI(TR300ms,TE5.0ms),T2WI(TR3800ms,TE50ms),矩阵200×256,层厚5mm,间距0.5mm。

2 结 果

2.1 基本情况与病理 本次15例DFSP患者肿瘤均位于皮肤和皮下脂肪层,均为单发病灶,1例发生于后枕部,5例发生于胸部,5例肿瘤发生于腰背部,2例发生于臀部,2例发生于足底。肿瘤最长直径为1.5~8.4cm,其中<5cm8例,>5cm7例,平均(5.22±1.47)cm。15例患者病变送检组织质地坚实,显微镜下瘤细胞大小、形态较为一致(可见梭形瘤细胞呈车辐状或席纹状排列),间质内可见大量胶原纤维和少量炎性细胞浸润。免疫组化显示15例波形蛋白和CD34均为(+),11例平滑肌动蛋白为(+),2例CD68部分为(+)。

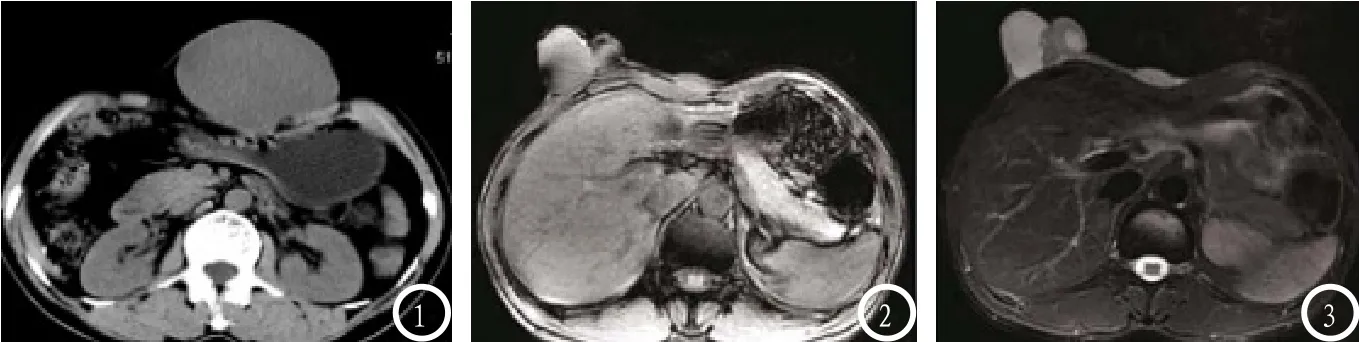

2.2 CT表现 8例DFSP患者中有6例CT平扫显示病灶呈中等均匀密度,其中4例密度略低,未见明显坏死或囊变,CT值为30~36HU。增强扫描CT值为45~72HU,所有病灶均明显强化。

2.3 MRI表现 7例DFSP患者中有3例病灶T1WI呈等信号,T2WI呈不均匀高信号,内部有等信号分隔影,且分隔界限较为清晰;4例病灶T1WI呈稍低信号,T2WI、DWI呈高信号,强度高于肌肉但低于皮下脂肪,边界清晰,病灶增强扫描可见均匀或不均匀明显强化(其中2个病灶内信号强化不均匀,另2个病灶内信号强化均匀),有5例病灶形状为圆形或类圆形,其中3例病灶部分边界与皮肤接触且邻近皮肤增厚,2例病灶部分边界与皮肤接触且沿皮下突出生长,周围皮肤增厚,呈“皮肤尾征”。有1例病灶内见出血,所有病变均未见肌肉和骨骼侵犯。

3 讨 论

DFSP系源于成纤维或组织细胞,在软组织肉瘤中所占比例约为1%,男性患者稍多于女性患者[4]。DFSP病程发展较为缓慢,肉眼可见硬性斑块,色暗红,病变处皮肤表面微微凹陷,周围皮肤淡蓝红色,随着疾病发展,有红紫色结节隆突生长,部分生长迅速且表面破溃,肿瘤增大,疼痛加剧。DFSP多为单发病灶,可发生于身体任何部位,其中躯干与四肢是主要发病部位,且腹侧多于背侧[5]。本次研究中15例DFSP患者肿瘤均位于皮肤和皮下脂肪层,均为单发病灶,1例发生于后枕部,5例发生于胸部,5例肿瘤发生于腰背部,2例发生于臀部,2例发生于足底,其中胸腰部比例超过60%,可见胸腰部是DFSP易发区。DFSP肿瘤大小不一,本次肿瘤最长直径为1.5~8.4cm,平均(5.22±1.47)cm。DFSP具有局部侵袭性,一般不转移[6]。病理检查显示,DFSP瘤细胞和胶原纤维多呈车辐状、旋涡状或席纹状等排列,这种特殊排列方式有助于鉴别诊断DFSP,但由于不具有特有性,因此不能作为诊断DFSP的单一标准。免疫组织学检查亦是DFSP的重要鉴别诊断方法,报道显示,DFSP瘤细胞在免疫组化染色中对波形蛋白和CD34均呈弥漫性强阳性反应,阳性率可高达90%以上,而对于溶菌酶和平滑肌动蛋白则呈局灶性阳性反应[7-8]。本次研究中,DFSP病灶送检组织显微镜下瘤细胞大小、形态较为一致,可见梭形瘤细胞呈车辐状或纹状排列,间质内可见大量胶原纤维和少量炎性细胞浸润,免疫组化显示15例波形蛋白和CD34均为(+),11例平滑肌动蛋白为(+),与前文所述相符。张九龙等[9]研究亦表明DFSP免疫组织化学CD34均为阳性,同本结果一致。

图1 DFSP CT平扫,呈等均匀密度。图2 DFSP MRI平扫,腹壁肿块凸向皮肤外生长,边界与皮肤接触且邻近皮肤增厚。图3 MRI T2WI呈高信号。

DFSP的临床表现使其容易与皮肤纤维瘤、神经纤维瘤等混淆,张良等[10]对21例DFSP患者进行临床分析,结果显示其初诊误诊率为61.90%,比率较高。并且DFSP局部呈浸润性增长,发展到一定时期或治疗后复发,病变多固定于深部组织,若治疗不当或治疗不及时,不仅易复发,还会对患者造成其他不良影响[11]。影像学检查利于了解DFSP侵犯程度和浸润深度,对手术范围的确定具有重要指导作用。本次研究8例DFSP患者行CT检查,患者病灶主要位于皮肤及皮下脂肪层,有6例平扫显示病灶呈中等均匀密度,其中4例密度略低,均未见明显坏死或囊变。李家才等[12]对DFSP患者CT扫描特征进行分析,病灶相对于邻近肌层呈中等、稍低密度,无明显坏死或囊变,与此次结果相符合。而与DFSP具有类似临床表现的神经纤维瘤,其病灶较小,增强扫描强化程度较弱[13]。除CT之外,MRI亦是检查诊断肿瘤的重要方法。本次7例行MRI检查的DFSP患者中,有3例病灶T1WI呈等信号,T2WI呈不均匀高信号,内部有等信号分隔影,且分隔界限较为清晰;4例病灶T1WI呈稍低信号,T2WI、DWI呈高信号,强度高于肌肉但低于皮下脂肪,边界清晰,病灶增强扫描可见均匀(2例)或不均匀(2例)明显强化。结合病理结果分析,不均匀强化区可能与间质内大量胶原纤维相关[14]。赵正凯等[15]分析DFSP患者影像学表现,显示1例DFSP患者右足病灶平扫T1WI呈等信号,T2WI、STIR和PD-T2WI均呈高信号,且信号不均,与本研究相符。此外,有5例病灶形状为圆形或类圆形,其中3例病灶部分边界与皮肤接触且邻近皮肤增厚,2例病灶部分边界与皮肤接触且沿皮下突出生长,周围皮肤增厚,呈“皮肤尾征”。张朝晖等[16]研究表示,部分DFSP病灶可见“皮肤尾征”,另有部分病灶可见“筋膜尾征”(病灶累及皮下脂肪深面浅筋膜部分),但本次研究并未见“筋膜尾征”,可能是检查样本量较少,暂未发现此种征象。本次MRI检查有1例病灶内见出血,相比于已知报道显示的数据较低。对比分析与DFSP具有类似临床表现的皮肤恶性黑色素瘤(MRI T1WI呈高信号,T2WI呈低信号)[17],两者MRI具有不同表现。

综上所述,DFSP患者病灶形状多为圆形或类圆形,CT扫描中病灶多呈中等稍低均匀密度,MRI T1WI呈等信号,T2WI、DWI呈高信号,部分可见“皮肤尾征”。CT和MRI均有明显特征,可帮助医师进行定性诊断和术前评估,具有一定临床应用价值。