CT三维重建在股骨转子间骨折分型中的应用

2018-11-15河南省驻马店市中心医院骨三科河南驻马店463000

河南省驻马店市中心医院骨三科(河南 驻马店 463000)

吴发财 杨东辉 陈 琦 陈庭瑞

股骨转子间骨折是老年人常见创伤性疾病之一,随着社会老龄化发展,其发生率逐年增高[1]。手术内固定是其最有效治疗手段,能够显著降低致残、致死率,改善患者生活质量。但随着内固定技术应用的逐渐广泛,有关内固定失效而致手术失败的病例报道亦逐渐增多,引起临床极大重视。内固定选择不当是导致手术失败的主要原因,而这与术前对骨折理解偏差、未能正确分型息息相关[2]。因此,术前进行准确的骨折分型对内固定手术的疗效至关重要。目前,X线摄片是股骨转子间骨折分型的常规检查方法,但其仅能获取二维图像,易受患者检查体位影响,难以准确评估骨折程度。随着CT技术的进步,CT三维重建在股骨转子间骨折检查中应用逐渐增多,对于骨折分型、形态学研究起重要作用。与X线检查骨折相比,CT三维重建更加直观显示骨折线走行、断端情况及累及的解剖结构,能够获取更多维度成像信息,故优于二维X线图像[3]。但关于CT三维重建评估骨折分型的一致性、准确性是否优于X线摄片仍有待证实。为此,本研究收集72例股骨转子骨折患者临床资料,比较采用CT三维重建与X线检查评估骨折分型的一致性及稳定性,以期为临床提供指导,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2016年7月~2018年3月我院收治的72例股骨转子间骨折患者。纳入标准:(1)均明确诊断为股骨转子间骨折;(2)均于伤后常规行患侧髋关节X线摄片;(3)均接受手术内固定治疗。排除标准:(1)未行CT三维重建者;(2)影像资料不完整或图像质量差者。其中男28例,女44例;年龄46~91岁,平均72.6岁;致伤原因:跌伤56例,车祸伤9例,坠落伤5例。

1.2 方法 所有患者均具有术前患侧骨折X线片及CT检查图像。将CT平扫图像(层厚1mm)上传至AW4.5工作站,进行多平面重建(multiplannar reconstruction,MPR)、表面重建图像(surface shaded display, SSD),得到CT三维重建图像,并根据需要进行多角度图像存储。

由三名已完成AO分型方法培训的高年资(骨科工作10年以上)骨科医师(医师A、医师B、医师C)共同参与阅片。对所有X线及CT资料予以编号,随机排列。每位医师单独阅片,并根据AO分型标准进行骨折分型,并评估骨折稳定性,由研究者记录全部结果,将骨折分型与稳定性评估不一致者挑选出来,由三位医师共同阅片,经讨论取得一致结论,并以此结论为X线评估统一结论。之后再对影像资料进行编号,由三位医师单独阅读CT三维重建图像,根据AO分型标准进行骨折分型,并评估骨折稳定性,同时也筛选出结果评估不一致病例,经讨论取得一致,并以此作为CT三维重建评估的统一结论。比较X线与CT三维重建评估骨折分型及稳定性结论,筛选出评估不一致者,再由医师共同讨论得出骨折分型及稳定性评估最终结论,并以此为金标准。

1.3 统计学方法 数据处理采用SPSS 20.0软件进行处理。采用Kappa系数进行分型一致性检验,Kappa值>0.75表示一致性好,0.4≤Kappa值≤0.75表示一致性较好,Kappa值<0.4表示一致性差;计数资料以例(率)表示,比较行卡方检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

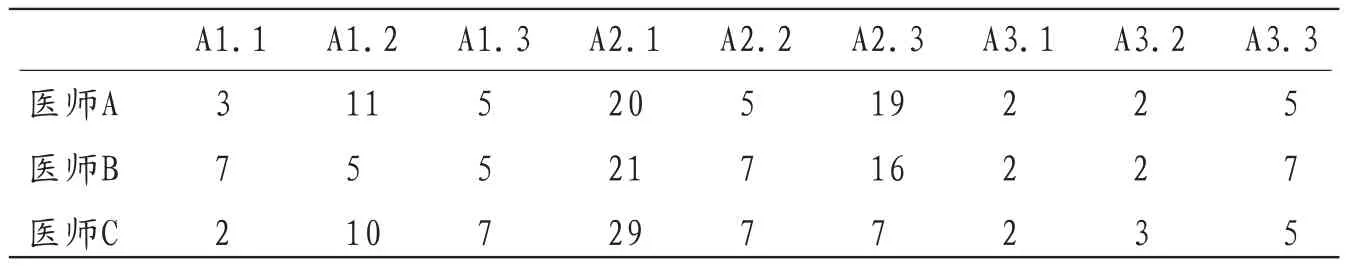

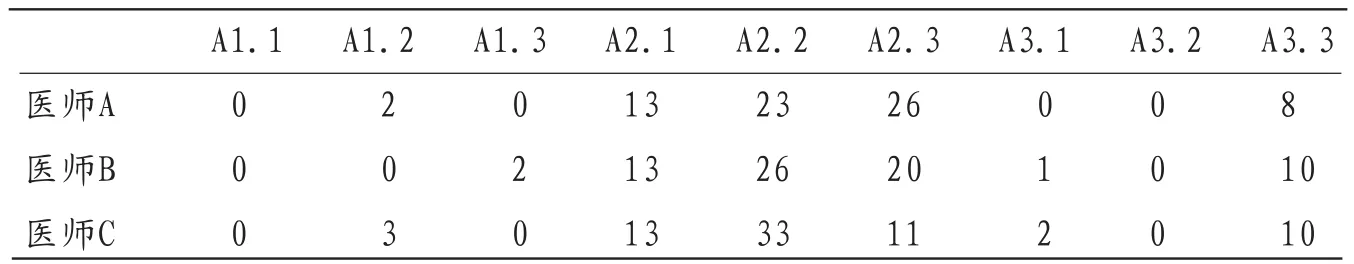

2.1 AO分型情况 三位医师基于X线或三维CT重建的骨折AO分型情况见表1、表2。表1显示,三位医师基于X线的骨折AO分型中,均以A2.1比例最大,分别为27.78%(20/72)、2 9.1 7%(2 1/7 2)、40.28%(29/72)。表2显示,基于C T三位重建的骨折A O分型中,医师A评估结果以A2.3比例最大,为36.11%(26/72),医师B与医师C均以A2.2比例最大,分别为36.11%(26/72)、45.83%(33/72)。不同方法下骨折AO分型情况见表3。表3显示,基于X线的AO分型中,A1型20例(27.78%),A2型42例(58.33%),A3型10例(13.89%);基于CT三维重建的骨折AO分型中,A1型3例(4.17%),A2型57例(79.17%),A3型12例(16.67%);与基于X线的AO分型比较,基于CT三维重建的AO分型中A1型比例明显降低,A2型比例明显增大,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表1 三位医师基于X线的骨折AO分型情况

表2 三位医师基于CT三维重建的骨折AO分型情况

表3 不同方法下骨折AO分型统一结果及金标准

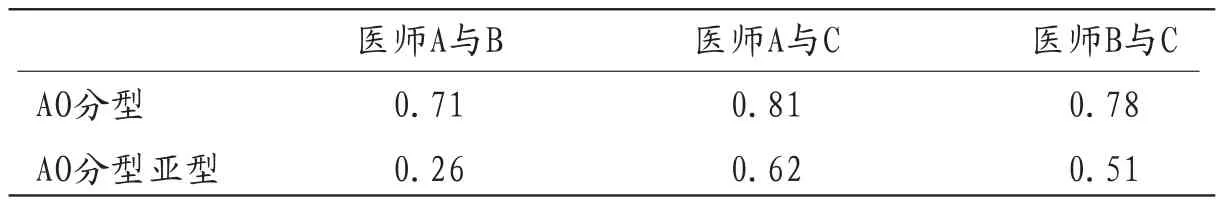

表4 三位医师基于X线的骨折AO分型一致性Kappa检验

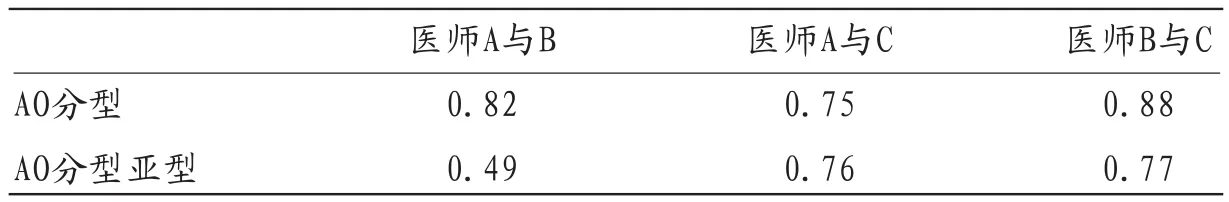

表5 三位医师基于三维重建的骨折AO分型一致性Kappa检验

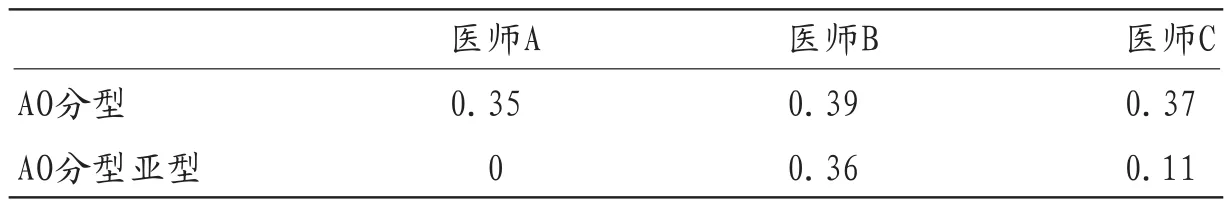

表6 两种方法进行骨折AO分型的一致性Kappa检验

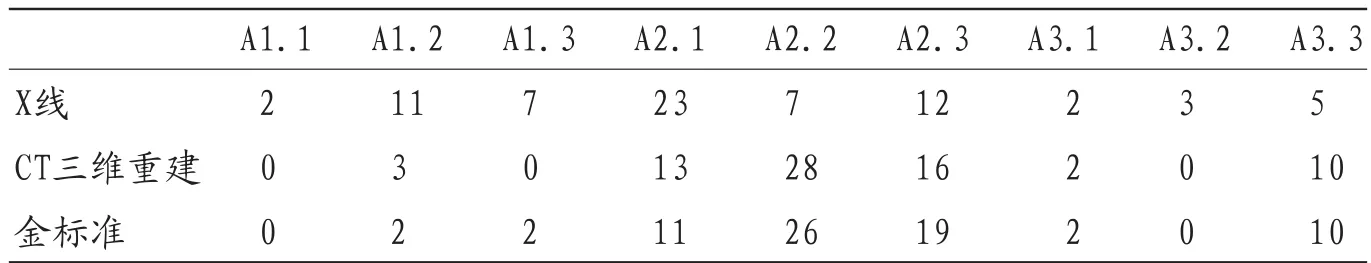

图1-4 患者,女,63岁,股骨转子间骨折。图1-2为X线片,显示远端外旋,骨折远端变成经粗隆间的骨折线,X线诊断为A2型骨折(误诊);图3-4为CT三维重建图像,显示近似冠状面骨折,前方骨折线经粗隆间,后方骨折线为横行骨折,诊断为A3.2型。

2.2 一致性检验 就AO分型而言,基于X线与CT三维重建的一致性均好。而就AO分型亚分型而言,基于X线进行分型,医师A与B一致性较差,医师A与C及医师B与C一致性均较好;基于CT三维重建进行分型,医师A与B一致性较好,医师A与C及医师B与C一致性均很好;见表4、5;基于CT三维重建进行骨折AO分型较基于X线进行骨折AO分型一致性得到较大提高。而两种影像方法对AO分型或AO分型亚型诊断一致性均较差。

2.3 骨折分型准确度 三位医师基于CT三维重建进行骨折分型的统一结论诊断准确度为90.28%(65/72),较基于X线进行骨折A O分型统一结论的44.44%(32/72)明显增高,差异有统计学意义(χ2=34.397,P<0.05)。

2.4 骨折稳定性评估准确度三位医师基于X线进行骨折分型统一结论中不稳定型骨折比例为40.28%(29/72),明显低于金标准的79.16%(57/72),差异有统计学意义(χ2=22.634,P<0.05)。而三位医师基于三维CT进行骨折分型的统一结论中不稳定型骨折比例为77.78%(56/72),与金标准比较差异无统计学意义(χ2=0.041,P>0.05)。

2.5 典型病例 见图1-4。

3 讨 论

股骨转子间骨折是常见骨折类型之一,报道显示,其发生率达10.5%~41%[4]。由于保守治疗疗效差、并发症多,故临床多采取手术内固定治疗。而内固定失效是术后常见并发症,其发生与骨折稳定性、手术方式选择、医师技术水平等有关。未能选择恰当的内固定材料是导致手术失败的关键原因之一。报道显示,采用动力髋螺钉系统治疗稳定型骨折时内固定失效率达5%,而对于不稳定型骨折失效率可高达50%,故较多学者建议采用髓内固定治疗不稳定型骨折[5-6]。不稳定型骨折无诊断统一标准,大转子粉碎性骨折、累及小转子的骨折、逆粗隆骨折均属于其范畴。而参照AO分型,一般将所有A1亚型及A2.1亚型定义为稳定型骨折,而A2.2、A2.3亚型及所有A3亚型均定义为不稳定型骨折。术前准确骨折分型及稳定性评估,有助于选择恰当的内固定方式,对于股骨转子间骨折治疗有着重要意义。

X线摄片是股骨转子间骨折分型的传统手段,但由于其成像技术的局限性,术前骨折分型诊断准确度不高,常会出现骨折严重程度低估情况,影响疗效[7]。众多报道显示,不同观察者间基于X线进行股骨转子间骨折AO分型一致性较差,不能为手术方式选择提供正确指导。随着CT及其三维重建的普及,其对多种骨折表现出了较高诊断价值[8-9]。但关于其在骨折AO分型一致性方面的报道仍较为少见。本研究显示,对于骨折AO分型亚型诊断上,三位医师基于CT三维重建的骨折AO分型一致性(kappa值为0.49、0.76、0.77),优于基于X线的骨折AO分型一致性(kappa值为0.26、0.62、0.51),这表明采用CT三维重建进行骨折分型,能够提高不同观察者间诊断一致性。本研究显示,三位医师基于X线进行骨折分型统一结论中不稳定型骨折比例为40.28%,明显低于金标准的79.16%;而三位医师基于三维CT进行骨折分型的统一结论中不稳定型骨折比例为77.78%,与金标准比较差异无统计学意义;这表明CT三维重建在评估骨折稳定性上较X线更为准确。而在骨折分型诊断准确度上,本研究显示,三位医师基于CT三维重建进行骨折分型的统一结论诊断准确度为90.28%,较基于X线进行骨折AO分型统一结论的44.44%明显增高;表明CT三维重建能够显著提高骨折分型准确度。X线图像具有局限性,其只能够提供二维图像,不能显示被粗隆前骨折遮挡住的粗隆脊部分,难以发现后方骨折和移位情况,易误诊一些稳定性骨折为不稳定性骨折;此外,在摄片检查时,患者常由于疼痛而不能采取正确体位,而影响X线图像质量[10]。CT平扫虽可显示粗隆后方骨折情况,但其仅提供横断面扫描图像,需进一步运用三维概念去抽象分析骨折形态,诊断易受医师经验、理解能力等主观因素影响,其并不能提高不同观察者间诊断一致性[11]。而CT三维重建不仅可提供二维图像,还可提供MPR及SSD等三维图像,可实现多角度、多方位观察股骨近端形态,直观呈现骨折数目、大小、骨折线走向、骨折移位程度等,且不会受检查体位影响[12]。因此,采用CT三维重建可显著提高不同观察者间骨折分型一致性、准确度,更好地评估骨折稳定性,有助于避免错误地采取手术内固定,降低手术失败率。

综上所述,CT三维重建较X线摄片能够更为准确地评估骨折分型及稳定性,有利于为术前计划提供准确指导,降低手术失败风险,临床应用价值较大。本研究存在局限,金标准是基于X线及CT三维重建而确定,由于后者能够提供更为丰富的图像,故结果会更趋近于CT三维重建所得的结论。