从比例理论到多样统一原则

2018-11-14

(湖南科技大学 湖南 湘潭 411100)

彭一刚先生的《建筑空间组合论》是我国建筑学领域的经典著作。该书构思于文革期间,改革开放之初刊行,三次再版,发行量极大。在我们看来,这本书是有极强理论抱负的:彭先生试图找出一种能够解释古今中外优秀建筑作品的基本原则(彭先生称之为“形式美的法则”);他找到的原则是“多样统一”,或者说,是“变化中的统一”;他认为,这是一种客观存在的美学法则。 在文艺复兴时期,建筑理论的核心内容,是所谓“比例理论”。后来法国人佩罗对比例理论产生了怀疑。渐渐地,人们放弃了比例理论,取而代之的,是所谓“功能主义原则”。那么,在西方的两种建筑理论(古代的比例理论、近代的功能主义原则)与彭一刚先生提出的“多样统一”原则之间,有没有什么关联呢?为此,我们挑选了建筑理论史中的几个节点,想一探究竟。研读的基础性文本,是德国人沃尔特·克鲁夫特的《建筑理论史:从维特鲁威到现在》;该书的中文版,是清华大学的王贵祥先生译出的,二○○五年出版。

维特鲁威

在目前能够找得到的理论著述中,古罗马人维特鲁威的《建筑十书》是早的了。后世的文艺复兴,恢复的正是维特鲁威的传统。维特鲁威的贡献,在于他试图把建筑学这门匠作提升到科学或知识的层次。而达到这一目的的好方法,在他看来,是表明建筑学从根本上而言是一种基于数学的艺术。 维特鲁威指出,建筑的三个基本要求是坚固、适用、美观;而对于美观来说,重要的是比例问题。他认为比例是一种基于某个一般性模数的数学关系。但比例不是一种美学概念,更不是被使用后产生的结果;它仅仅是一种数字的关系。 维特鲁威的比例理论来自于人体类比。他在人体、几何形式与数字之找到了某种联系。这一关于人体形象的图解,被后人称为“维特鲁威人”(图 1)。他的思路是:既然造物主创造出来的人体是秩序井然的,并且符合几何学原理,那么建筑的规则无疑也应该是几何学的、数学的了。这是一种原始的“感应思维”(1)。现代人完全可以从运动学和进化论的角度来解释这一人体现象。

图1 达·芬奇绘制的“维特鲁威人”

依照这种人体类比的方法,维特鲁威在描述神庙建筑的类型时,给出了一个具体的比例数字。例如,他依照男性的身体比例,为多立克柱式确定了 1︰6 的比例(即柱子的高度应当是柱身下部直径的 6 倍),并依照女性的身体比例,为爱奥尼柱式确定了 1︰8 的比例。这就是后世的柱式比例的滥觞。但“柱式”在维特鲁威的著作中,并没有像在文艺复兴经典著作中那样重要的地位。 值得指出的是,维特鲁威的比例理论更多的只是一种信念。一旦涉及建筑实物,维特鲁威的叙述就变得非常务实了。例如,在谈到神庙圆柱的间距时,维特鲁威认为,柱子间距应该是柱子直径的二又四分之一倍,而且中央柱子的距离必须做成柱子粗细的三倍。只有这样,才能得到优美的外貌,出入适用,没有阻碍,神庙周围的走廊也会获得庄严感。显然,这里的比率,完全取决于使用和视觉方面的需要,而不是人体类比等思维方式。

阿尔帕蒂

在中世纪前期的大部分时间内,柏拉图和亚里士多德的知识,以及维特鲁威的《建筑十书》,均销声匿迹了。然而,在意大利开始的文艺复兴重新燃起了人们对古代世界的兴趣,到十五世纪时,有关维特鲁威的知识得到了相当广泛的传播。在这个背景下,阿尔伯蒂出现了。 受亚里士多德和毕达哥拉斯的影响,阿尔伯蒂将“和谐”当作自己的理论信条。在他看来,和谐是高的自然法则:“和谐贯穿于人类生命与生活的每一部分,也贯穿于自然本身的每一件产物,而这一切都受制于协调的法则。”(2)

他由此给“美”制定了三条规则:数学、比例、分布。在他看来,自然的规律是恒定的,建筑也应该符合这种规则。他在书中写道:“有一点是完全可以肯定的,自然总是在所有方面保持着同一性。”(3)阿尔帕蒂使用生物类比来证明他的比例理论:“正如一头动物的任一部位都必须相互协调并且与躯体的其余部分协调那样,在一座建筑物中,尤其是一座神庙中,整体的各个部分必须相互协调,被单独抽出来的任一部分能够为其余部分提供量度。”其结果是,统一性等于美。 阿尔帕蒂注意到,除了嘴巴以外,自然界中动物的孔窍的数目总是一个偶数,这导致了他对建筑中的对称性的追求:“自然是如此地协调一致,它的右侧与左侧总是分毫不差地相互对应。”

与维特鲁威不同,阿尔伯蒂并没有对由他所设计的任何建筑物做出过解释,而且,在这些建筑物中也找不到上述比例理论被运用的痕迹。这里的理解是,作为一种信念,比例理论不一定具有操作层次的对应物。

维尼奥拉

文艺复兴盛期的维尼奥拉将比例理论推向了极致。他试图通过测绘古代建筑的尺寸,来寻找“完美的比例”。这种研究方法,让他的《五种柱式规范》成为了后世教条主义的源头。 该书是一本教材和参考图集。为了方便使用,维尼奥拉的尺寸体系是从柱式的整体尺寸开始的。具体的做法是:先确定柱式的总高,然后根据 3︰12︰4 的比例确定柱顶盘、柱身和柱脚的高度,再确定柱子的直径;由此获得柱式的模数(柱径),细部尺寸由模数产生。这做法能够适应任何给出的尺度体系,但并没有多少理论上的支持。他甚至不采用在比例理论中至关重要的计量单位(如罗马尺或克里特尺),而是把模数变成任意尺码,从而可以根据个人喜好,推算出各种尺寸。这种极端的实践性立场,与他的写作目的有关。 正如克鲁夫特指出的那样,随着维尼奥拉这本教材不断被人使用,它终变成了一种标准(4),尽管这未必是维尼奥拉的本意。

帕拉迪奥

文艺复兴盛期的帕拉第奥把美观定义为“整体和各个部分之间,各个部分相互之间,以及部分与整体之间的相互联系”,这正是维特鲁威和阿尔伯蒂的观点。 帕拉第奥认为,艺术和建筑的创作都遵循着与自然界相同的法则,建筑的科学存在于比例之中,几何学是所有建筑学规则的基础。他因此认为,涡旋式装饰、断折的山花,都是和自然及艺术的普遍原则背道而驰的。在帕拉第奥看来,建筑应该是理性、简洁的,而这些品质都可以在古典的作品中找到,帕拉第奥在比例的具体数值方面也有所阐发。例如,他通过采用 1︰2︰1 和 3︰2︰3 的比例,使一个房间与另一个房间系统地联系在一起(5)。当然,与阿尔伯蒂一样,就具体的比例数值而言,帕拉第奥的理论和实践并不完全一致。 另一方面,帕拉第奥对于“便利性”的推崇,要远远高于对比例的要求。帕拉第奥使用人体类比的方法,来论证“便利性”这一标准的首要地位。他认为,人体就是便利性的好体现,因为功能和美学在其中得到了统一。就像人体将各种内脏器官隐藏起来一样,建筑物那美丽的部分被展示出来,而丑陋但必不可少的部分被隐藏起来(6)。不过,我们并不能将帕拉第奥视作功能主义的鼻祖,因为对他而言,材料是从属于形式的。这或许可以解释帕拉第奥的做法:他的柱子看上去巨大完整,但实际上是由砖砌成的,然后再抹灰粉刷。在他那里,根本不存在“材料的真实性”这样的理念。

柯布西耶与金兹堡

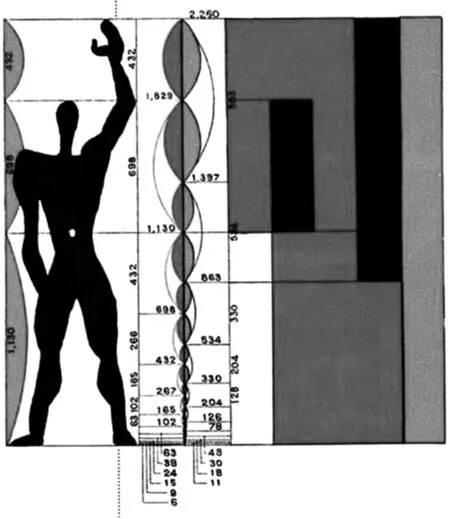

对勒·柯布西耶而言,建筑的奥秘在于几何学与比例。在比例理论被人怀疑和抛弃的年代,这种信念是非常罕见的。可以认为,勒·柯布西耶是离我们最近的古典主义者。 他把人体的基本尺度与斐波纳契数列及黄金分割法结合起来,找到了一个算术尺度,作为所有建筑度量的基础(7)(图 2)。有趣的是,除了他自己使用这一“模度”以外,几乎没有人尝试过这种复杂的、近乎教条的体系。

图2 勒·柯布西耶的“模度人”及红蓝尺

与此相似的是,苏联建筑师金兹堡也试图弥合古典比例理论与当代建筑之间的鸿沟。在《建筑的韵律》一书中,他希望通过“韵律”这一概念,去展现历史规则是如何与现代的需求结合起来的。他认同文艺复兴的传统,推崇阿尔伯蒂的和谐观,要求谨慎地摧毁古典比例理论(8)。他在《风格与时代》一书中提倡不对称形式,并将其归结为一种新的均衡,即“动态均衡”(9)。

彭一刚

彭一刚先生也在《建筑空间组合论》中提出了他对比例理论的看法。 他将西方比例理论划分为两种观点,其中一种观点认为,只有简单而合乎模数的比例关系是易于辨认和让人接受的,另一种观点则认为,具有相同比率的相似形可以产生和谐的效果(10)。我们从后一表述中,可以依稀辨认出迪朗和金兹堡的见解。在这里,彭先生没有提及维特鲁威及文艺复兴时期的比例理论,他谈论的是几何形、黄金分割比,以及勒·柯布西耶的模度理论和几何分析法,而且有意忽略了这些理论的形而上学出发点。 对于这两种观点,彭先生认为都不能让人完全信服。他认为,建筑材料是不能忽略的重要因素,我们不能脱离材料的力学性能来谈比例问题。此外,不同的文化传统也有不同的比例体系。他在十九世纪法国人勒·迪克的《从 11 至 16 世纪法国建筑理论辞典》一书中,找到了他认为合理的定义:“比例的意思是整体与局部间存在着的关系,是合乎逻辑的、必要的关系,同时比例还具有满足理智和眼睛要求的特征”(11),也就是说,比例应该符合材料和结构的逻辑,应该能够满足人们对建筑寄予的功能和审美要求。这是从功能主义的角度来理解比例的作用。并不奇怪的是,他在谈到西方砖石建筑时,是从砖石过梁的跨度来解释其窄而高的门窗比例的;又如,他指出房间的进深不宜大于窗高的两倍,因为那样阳光就照射不进来了。比例理论的形而上学意味,被彭先生彻底地排除在外了。 这种做法有两个方面的原因:一方面,比例理论已经失去了信仰的基础;另一方面,现代建筑是在否定比例理论的基础上发展起来的,其基本原则,是广义的功能主义原则。为了建立出一整套普遍适用的原理,彭一刚先生试图在比例理论和功能主义原则中找到某种共同点,这就是部雷、米利萨、贝尔拉戈等人提到过的“多样统一”原则。他解释说:“一件艺术作品,如果缺乏多样性和变化,必然流于单调;如果缺乏和谐与秩序,势必显得杂乱,而单调和杂乱是绝对不可能构成美的形式的。由此可见,一件艺术品,要想达到有机统一以唤起人的美感,既不能没有变化,又不能没有秩序。”(12)

也许,在彭先生看来,有了这样的基本原理,就可以大限度地容纳古典建筑理论与近代建筑理论,就可以作为形式美的法则了。在此书出版前后,出现了 “后现代建筑思潮”,以及一种名为“解构主义”的创作风潮。为了能够解释这些新现象,一九九七年彭先生特地与他的学生(曾坚老师)合作,续写了一章内容,专门论述当代西方建筑思潮,他称之为“建筑审美观念方面的变异”。 可以看到的是,在彭先生这里,古典比例理论对于秩序的追求,被完整地保留下来了。佩罗之后的“美学转向”,使得彭先生可以单独谈论“形式美的法则” 这样的论题。而广义的功能主义原则,以及金兹堡等人所做的沟通古今的工作,也在彭先生的具体论述中得到了体现;另外,迪朗想要客观地探讨建筑形式的企图,也在“辩证唯物主义”的旗帜下得到了全面的贯彻。克鲁夫特曾经这样评价意大利建筑师米利萨:“他的著作中涵盖了十八世纪后半叶所流行的每一种可能想像得到的理论立场,而且大部分都用了一种审慎而非教条主义的态度加以表述”(13)。我们似乎正可以借用这句话,来阐释彭先生的著述方式和治学态度。 这便是“多样统一”原则的由来。这也是在二十世纪八十年代的中国,一名学者所能做出的富于融贯性的解释。它无疑是那个时代的产物。