“见字如面”:家书里的山河岁月

2018-11-13

父亲走了两年之后,作家裘山山和姐姐才去整理父亲的房间。在一个很旧的樟木箱,她们发现了满满一箱信件。

这是父亲保留的他们一家四口的家书。从母亲第一次用毛笔给父亲写的小楷,到裘山山长大后用钢笔写给家里汇报成长的“草书”,到裘山山儿子出生时给父母发的电报,从竖排到横排,这些发黄的信纸上是一个家庭半个世纪走过的风风雨雨。

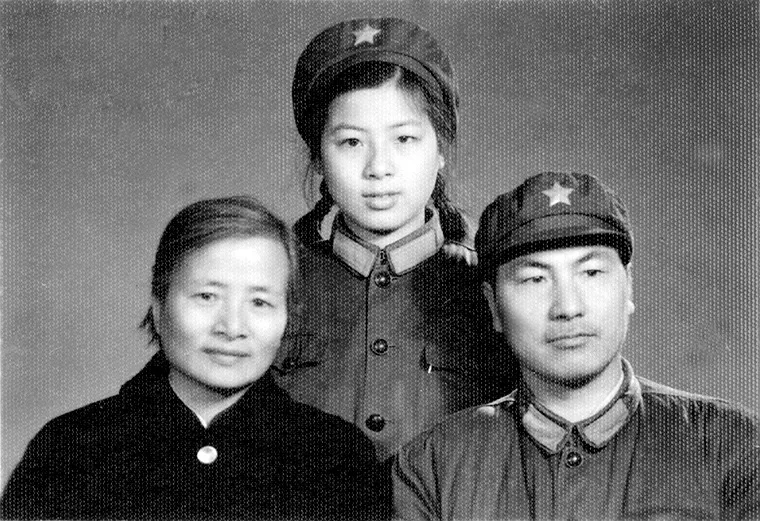

裘山山从中选取了一部分信,再加上一些老照片,编写了《家书:青年时期写给父亲母亲》一书。这是一本写了40多年的书,记录了她的家族故事,也留下了时代的印记。

家书抵万金

这是一个特殊的家庭。裘山山的父亲裘采畴是一名铁道兵,“铁路修到哪里,他就要在哪里”,母亲徐淑娟则是新中国较早期的职业女性——浙江日报的编辑。二人各自有事业,不能经常相聚。裘山山长大后又在重庆入伍,姐姐下乡去陕西做知青。一家四口,常常“四分天下”。在那个通讯不发达的时代,书信成为了他们彼此之间维系感情的唯一媒介,把四散天涯的家人连接成一个整体。

1947年4月4日,裘山山母亲写给父亲的第一封信是他们这个家所有家信的鼻祖。这用毛笔手书的一纸娟秀小楷,一下子就把父亲征服了。直到晚年裘山山父亲仍能背出信的全文。

采畴君:附在我姊夫函中之件悉。

你是我姊夫的好朋友,也就是我姊姊的好朋友,间接地也就是我的朋友。你愿我是你纯挚的朋友,当然我也希望你是我纯挚的朋友。

据姊夫来函云,贵校功课很忙,希望你能在忙中抽闲,多多地给我指教。

再谈,祝安好!

淑娟手泐

从此,两个年轻人鸿雁传书,1950年底,他们计划完婚。不料,1951年,朝鲜战争爆发,裘采畴远赴朝鲜修建铁路。由于部队有保密规定,他未把这一切事先告知未婚妻。

裘采畴突然“人间蒸发”,徐淑娟十分焦急。可她敏锐地察觉到这可能跟这场战事有关。于是,她安慰自己静候消息。

三个月后,徐淑娟终于收到了裘采畴从朝鲜寄回来的一封信,真是“烽火连三月,家书抵万金”。一别三年。两人的感情在一封封来期不定的书信中坚贞不渝。直到1953年,他俩才完婚。

裘山山觉得不可思议,“要是当下,三个月不联系,两个人早就吹了”,更何况,还让一个女孩子一等就等了三年。

分离和等待是他们家的常态。不过,在那个年代,锦书托情的,不仅仅是裘山山一家。裘山山清楚地记得,1970年代,在重庆北碚的部队家属基地,昏暗的灯光下,一个个“军嫂”排着队让母亲代笔写信。

比如给邓阿姨写,她说一句母亲写一句,介绍孩子的情况,询问丈夫的身体,鲜有感情表达。其他阿姨就在旁边起哄:加上“亲爱的我想你”,加上“你快回来看我吧”。邓阿姨就红着脸打她们。

1973年,裘山山13岁,她写下了人生第一封信,是写给在大巴山里修路的父亲的。这封信被父亲保存下来了。

复活时代记忆

翻开父亲留下的一摞摞信件,裘山山仿佛钻进了往事的大仓库,里面堆满了过去的日子。

起初,对于要不要把家书整理出来公之于众,裘山山有些犹豫。最终上海文艺出版社两位编辑的一句话打动了她:“这不仅是你家庭的记录,更是对一个时代的记录,书信正在消失,有必要让大家对它以及那个时代有所了解。”

1977年,在连队当兵的裘山山渴望入党,可是一想到自己的家庭她就没底了:她的父亲出身地主家庭,还是“臭老九”,在部队干了几十年,立过8次三等功,却始终没能入党;母亲的问题更严重,1957年被错划成“右派”。但年少的裘山山还是渴望被组织接纳,于是写信询问父亲还是否有可能入党。

50岁的父亲像写检讨一样,用蝇头小楷密密麻麻地写了4页,向女儿解释为何没能入党:“第一次在朝鲜,有一位同学揭发我参加过国民党青年军,等到这事弄清楚了(确实没有其事),已是几年后了,情况变了。第二次在1956年到1957年,因“反右”搁下了。第三次在石家庄,李伯伯当支部书记,我又一次写了自传和申请书,政治部、总支、小组都表了态,认为可以发展,文化大革命开始了,又搁下。”回首往事他不禁感慨:“青山为证献青春,白发依然是白丁。”40年后再看这封信,裘山山依然为自己当初揭父亲伤疤而满怀歉意。

幸而一年后,1978年她父亲终于入党了,圆了一辈子的梦,裘山山为他买了两瓶茅台庆祝。1979年2月,裘山山的母亲也得以平反。父亲保留了当时来自《浙江日报》的文件和信件。那年春天的家书中,春光灿烂。

可惜的是,裘山山父母从恋爱到结婚的信件在文革中全部烧掉了。“因为其中有不少他们对时政的议论,在如履薄冰的年代,他们怕惹来更大麻烦,不敢保留。”现在留下的一包,仅仅是她母亲平反后的若干信。比之前几十年,实在是很少一点点。只有裘山山母亲写的第一封信被她父亲小心翼翼地保留下来了。

在现存的一箱子信里,裘山山给父母写的信最多,有五百多封,因为从18岁离家当兵后,她就不在父母身边了。尤其是1995年前,电话不便,完全靠写信。

在那些信里,有少女的青春烦恼,有中年的鸡零狗碎,也有时代浪潮中普通人的起起伏伏。1990年前后,“全民经商”,裘山山夫妇虽以写字为生,却也受到了冲击。比如裘山山在1988年的这封信中写道:“近些日子来我周围的朋友都被‘钱’弄得惶惶不可终日。走到哪儿都谈钱,谈做生意……”

见字如面

不同时期人写的家书,反映了不同时期的时代面貌。在书中,裘山山多次感叹与父母生动隽永的书信相比,自己的家书僵硬死板,充斥着誓词体、“样板戏”味。

在写给妈妈的一封信中,她提到父亲曾揶揄她的革命文风:“爸爸说,西宁四面有陡峭的山峰,汹涌的黄河穿城而过,如果我这个‘小木柁诗人’去了,又会发起诗兴:‘啊,多么伟大,多么壮丽!’”裘山山父亲毕业于北洋大学,曾用文言文写论文。她曾怂恿父亲用文言文给她写信,还替他起了个头:“山山吾儿,见字如面……”没想到三十年后,一档书信朗读节目《见字如面》风靡一时。

一直到1997年,裘山山还断断续续给父母写信。她不记得什么时候彻底结束通信改为电话交流的了。只记得有一次父亲对她说,你那么忙,就不要写信了,一个星期打一次电话好了。然后就此搁笔了。

母亲写给裘山山的最后一封信是2009年。那时裘山山在当人大代表,80多岁的母亲希望她写一个关于反对过度包装的建议案,还把报纸上的资料剪下来一并随信寄给她。

而今,书信本身已经成了博物馆的展览品。2016年10月26日,中国人民大学家书博物馆揭牌成立。博物馆内有一部分名人家书,如镇馆之宝是陈独秀、胡适往来的13通信件,是《新青年》编辑部同仁之间的通信,但更主要是收集普通人的民间家书。副馆长张丁从事家书保护工作十多年,在开展收集家书活动时,他和团队经常碰到这样的困难:很多老百姓不是认为自己家书没有价值,就是认为过于私密,宁愿烧掉,也不愿拿出来共享。在拿到裘山山的这本书后,张丁说自己几乎是如饥似渴地读完了全书,她的家书“复活了一个时代的记忆”。他还把其中的几封信推荐给了《见字如面》节目组。

张丁发现前来家书博物馆参观的朋友常常感叹,看到这么多书信,才想起了那些曾经的岁月,比如北伐、长征、抗战、下乡、恢复高考、出国、裁军等,这些都是国家所经历的大事件。“有些家书的作者是这些大事件的参与者、见证者,家书从个人视角记载了这些大事件的点点滴滴,从而使这些大历史具有了血肉和表情。”

在《家书》一书中,随处可见白纸黑字和脑中印象博弈的画面。比如,“这封信还让我看到了提干后的工资,我也完全忘了,我一直以为是50多元。事实上居然排职也有69元。” 裘山山写道,“真的很感谢自己那个时候什么都告诉爸爸妈妈,让我得以在三四十年后的今天,清晰地看到当时的自己。”