锡林浩特萤石矿副井保安矿柱稳固技术研究

2018-11-10张东杰任凤玉曹建立

张东杰 任凤玉 曹建立 刘 鹏

(东北大学资源与土木工程学院,辽宁沈阳110819)

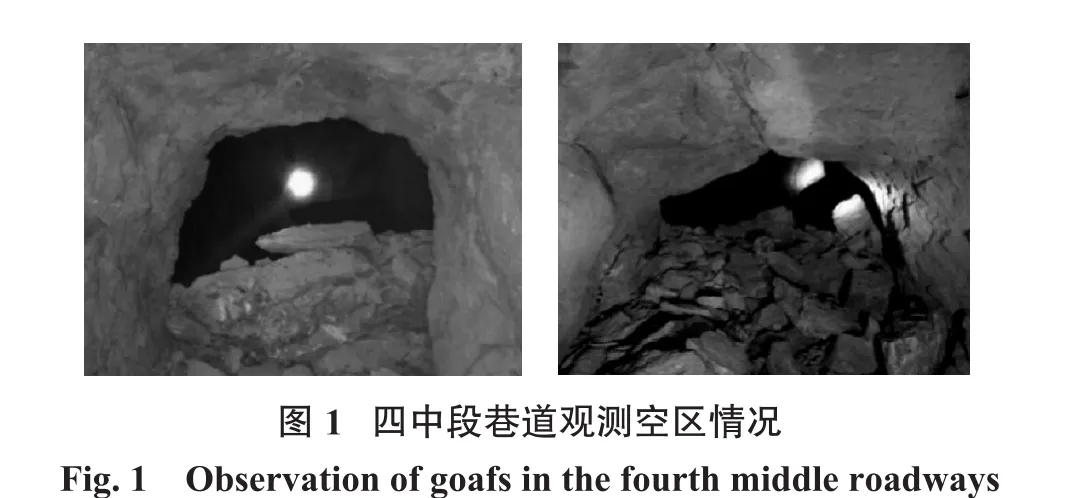

锡林浩特萤石矿为中低温热液型矿床,矿体倾角为80~90°,厚度为2.5~6 m,矿体沿走向长约450 m,属于典型的急倾斜薄到中厚矿体,矿山采用两翼竖井开拓,留矿法采矿[1],中段高度40 m,中段间留有10 m厚顶柱,随着空区暴露时间的增长,部分顶柱已经塌落,通过四中段的穿脉巷可以观察到五中段顶柱塌落后贯通的采空区,见图1。

目前,矿山采用优化后的保安矿柱[2]来圈定副井受保护范围,开采中发现圈定范围内的部分保安矿柱已经遭受采动破坏,随着开采的延深,副井位于采动岩移范围内,并且开采形成的部分采空区已经冒透地表,引起的岩移向副井方向发展。为了确保副井免受采动岩移危害,亟需采取保护措施。

1 保安矿柱受采动破坏范围

以副井为中心,按照优化后的保安矿柱对五中段矿体进行圈定,发现有长约67 m的矿体进入保安矿柱界限内(图2),而该部分矿体在井筒保护期内不能开采。

此外,在图2中通过D线作剖面图,得出2#副井、矿体及保安矿柱三者的剖面位置关系见图3。结合现场实测得出采空区与保安矿柱的关系见图4。

针对目前的开采现状,通过现场调研测量得出三、四、五中段的保安矿柱内开采破坏角分别为17°、15°与17°,位于3个中段范围内的保安矿柱均遭受了不同程度的采动破坏,降低了保安矿柱的稳定性[3],可能对竖井安全运行构成威胁。各中段保安矿柱采动破坏范围见图5。

2 数值模拟分析

2.1 数值模型构建

锡林浩特萤石矿二采区副井的围岩主要为砾岩和角砾岩,较为稳固。根据矿山副井附近的实际地质条件建立FLAC 3D模型[4-6],对副井周围岩体的应力与位移进行分析,以此来评估副井受采动影响的破坏风险。

考虑模型的边界效应,在模拟过程中根据圣维南原理,岩体的开挖只在一定范围内产生明显影响,在距离采空区较远的地方,其影响可以忽略不计。模型具有足够大的尺寸,根据现场实际情况,整体模型长×宽×高尺寸为360 m×120 m×553 m;矿体整体尺寸为90 m×4 m×120 m(每个中段40 m);平均厚度4 m;副井直径4 m;副井与矿体最短距离为27 m。模型中垂直方向的应力基本上等于覆盖岩层自重,随着深度的增加而逐渐增大,其增大率与各分层岩体重度成正比。模型左侧和右侧边界约束水平方向的位移;前、后两边界约束Z方向的位移;底部约束垂直、水平以及Z3个方向的位移。

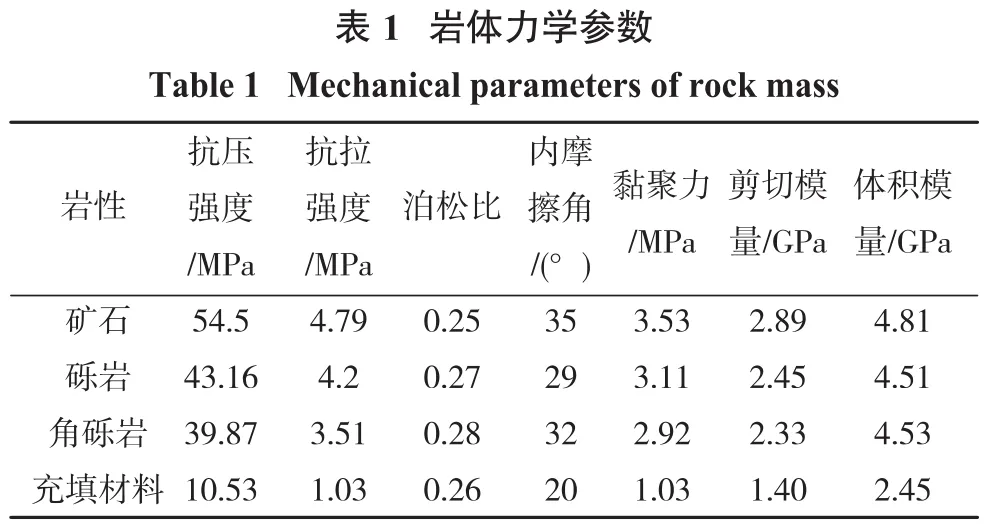

数值模型如图6所示,模型共479 187个块,55 584个节点。所建模型的空区所对应的地表标高为1 060 m。此模型建立主要根据巷道当前的实际情况,并针对三、四、五中段的不同情况进行建模与开挖。其中三中段回采结束时间较长,内部具体情况无法详细探明,故作为空区考虑,开挖主要针对四、五中段进行模拟。考虑最短距离效应,建立开挖部分选用距离2#副井最近处截取模块进行分析。围岩和矿体的力学参数由岩石力学试验和经验折减获得[7-8],见表1。

2.2 数值计算结果与分析

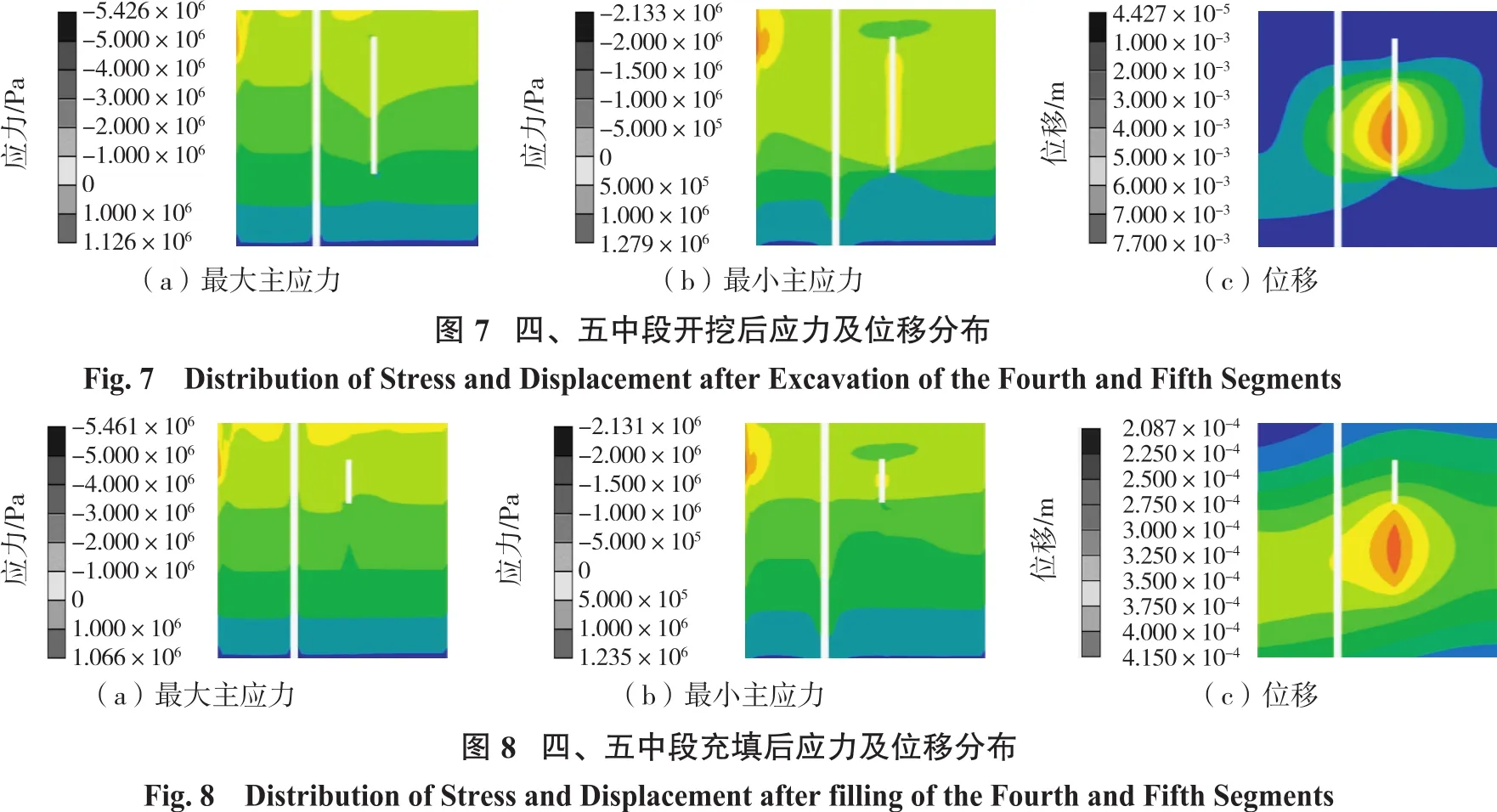

通过对四、五中段保安矿柱建模数值分析,得到四、五中段开挖后与充填后围岩最大主应力云图与最小主应力云图以及四、五中段开挖与充填后位移云图见图7和图8。

?

从图7看出,四、五中段矿体开挖后,使得空区四周出现很高的应力集中现象,最大应力已达到5 MPa,而副井附近的最大主应力也持续升高,五中段开挖区域附近的应力集中区不断扩大,应力集中强度增加,最高达2 MPa。空区四周的剪应力也在不断增大,最大剪应力出现在五中段底板位置,最大可达4 MPa,已经发生剪切变形。根据位移分析结果,四、五中段被开采矿体附近位移明显增大,破坏区域四周位移为5~7 mm,同时副井附近的位移也明显增大,最大位移已达到4~5 mm。四、五中段保安矿柱附近较大约为6~7 mm,可知保安矿柱的不稳定已经严重威胁副井的安全运行。

从图8看出,将四、五中段开挖后形成的采空区充填后,副井与保安矿柱附近的应力集中现象都明显降低,副井附近的最大主应力减小为1 MPa左右,最小主应力减小为0.5 MPa左右,应力集中强度减小明显。充填散体可有效限制岩体的移动变形,保安矿柱四五中段附近位移减小到0.4 mm,副井附近位移减小到0.3 mm左右,副井附近已经没有明显威胁。由此可见,采用充填的方式治理四、五中段保安矿柱破坏范围内的采空区,可有效增强保安矿柱的稳定性,起到保护副井的作用。

3 副井保安矿柱稳固措施

结合现场保安矿柱破坏范围与数值分析结果,要实现保安矿柱的稳定功能,最可行的方法在于对已破坏范围内的空区进行填充增强,利用充填散体的侧向承载能力来增加保安矿柱的稳定性[9]。基于此,研究提出将预留在四中段的14 m厚顶柱与五中段的10 m厚顶柱顺次崩落,崩落顺序为,先五中段后四中段,使散体覆盖层下移充填下部采空区,其中包括保安矿柱圈定范围内的采空区,同步充填地表塌陷坑来保障临界散体柱高度不下移,利用临界散体柱下部散体的支撑作用阻止保安矿柱范围内的边壁岩体发生侧向片落,控制岩移向2#副井方向发展,以此来增强保安矿柱的稳定性。

3.1 顶柱处理方法

目前位于三中段的穿脉巷均已被上部冒落散体或者上下盘片落的围岩封堵,通过在穿脉巷内封堵散体堆外侧边缘斜向下钻凿平面扇形炮孔及竖直扇形炮孔的方式来处理位于四中段的14 m厚顶柱,将顶柱上方的大规模散体覆盖层引下来,充填整个采空区。

结合矿体开采现状,将14 m厚顶柱边界(称为顶柱回采界限)投影到三中段工程平面图中,以此边界为起点,沿矿体走向依次在穿脉巷内布置处理顶柱的扇形炮孔(图9),钻凿下斜扇形炮孔时,注意位于平面位置的第1排炮孔应避免打到穿脉巷的废石散体堆中,确保每排炮孔的成孔质量。同时,根据穿脉巷间实际距离来调整平面炮孔的布置个数及角度,设计每个排面布置3~4个炮孔,孔底距为1.8 m。

竖直面上,在穿脉巷道内布置倾斜向下的扇形炮孔,炮孔边孔角20°,最小抵抗线1.8 m,孔底距1.8 m,排面角为90°,最长炮孔长度约为18 m(图10),装药至矿岩接触面即可,炮孔装药长度根据矿体的具体厚度来定,以每个穿脉巷内的炮排为一组,分组顺次爆破,崩落四中段所留14 m厚的顶柱。

3.2 空区充填方法

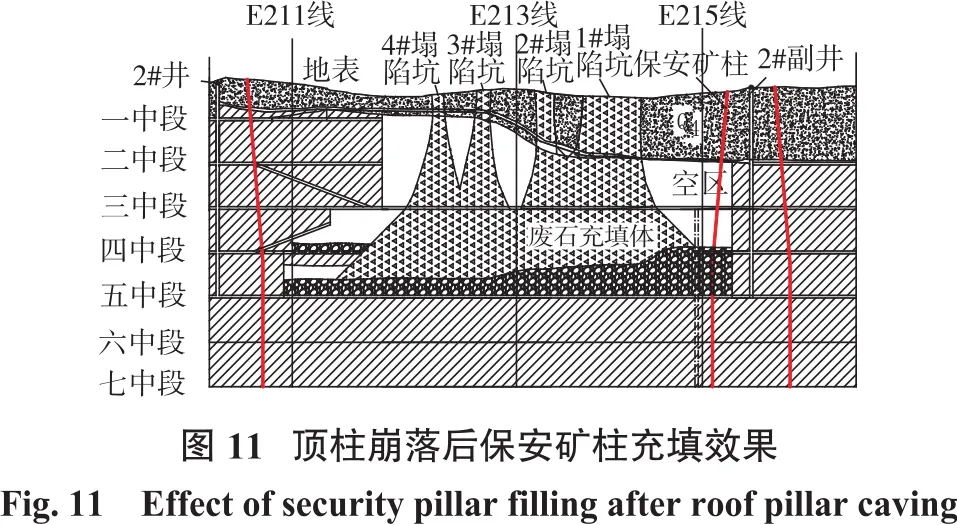

顶柱处理完成后,上部原积压的大量充填及冒落散体随着崩落的矿石(顶柱)向下移动,充填位于四中段与五中段的采空区,充填效果见图11。

受充填废石散体自然安息角的影响,发现位于四中段与三中段保安矿柱范围内的部分空区无法完全充填,因此,需要采取措施保证被破坏的保安矿柱范围尽量满足完全充填。研究提出利用位于副井附近的二中段与三中段的穿脉巷对剩余空区进行二次补充充填,充填材料来源于井下采出的废石,充填顺序为先三中段,后二中段,充填后的效果见图12。这样一方面增强了保安矿柱的稳定性,另一方面井下废石得到再利用,节约成本的同时,保护了竖井安全运行。

通过上述副井保安矿柱稳固措施。其一,能够有效保护竖井的稳定性;其二,可以解决各中段顶柱上方因积压大量冒落散体,一旦发生大规模整体垮落形成冲击气浪,严重威胁井下作业人员安全问题;其三,地表塌陷坑内的大量充填散体的侧向承载力有效限制了地表塌陷范围的扩大,保护了草原环境。为矿山实现安全、绿色、高效开采提供了有力保障。

4 结论

(1)通过现场保安矿柱破坏角测定,得到三中段至五中段的保安矿柱均遭受了不同程度的破坏,破坏角变化范围为15~17°,随着深部采矿的进行,保安矿柱破坏范围将进一步扩大,副井受采动威胁风险增加。

(2)数值模拟结果表明,随着四、五中段保安矿柱范围内的矿体遭受采动破坏,副井附近的应力集中强度及位移变形量均显著增加,副井运行严重受到威胁;而通过对破坏范围进行充填,可有效增加保安矿柱的稳定性,数值结果为后续保安矿柱稳固措施提供支撑。

(3)竖井能否安全运行取决于保安矿柱的稳固性,利用井下崩落顶柱与地表塌陷坑废石充填相结合的技术措施,通过充填散体的侧向承载力,可有效增强保安矿柱的稳定性,为矿山实现安全、绿色、高效开采提供了有力保障。