中亚的伊斯兰化与现代化:互动及其前景

2018-11-10侯艾君

侯艾君

(中国社会科学院,北京 100006)

20世纪80年代末,由于许多内外因素,苏联范围内(中亚、高加索和伏尔加河地区)开启了伊斯兰复兴运动,1991年后中亚新独立国家延续了这一运动,堪称是一场“再伊斯兰化”进程。中亚再次回归伊斯兰世界,将历史与现状联接起来,借此建构历史—文化认同,完成民族国家建设。与此同时,中亚的现代化进程需要重新启动(或可称为“再现代化”进程),需要新的动力、新的战略。这样就在伊斯兰化和现代化之间形成某种复杂互动。从形式上看,中亚似乎又回复到历史原点,甚至也横向地与其他伊斯兰地区找到很多相似之处。于是就产生许多尖锐、紧迫的问题:在当代中亚,伊斯兰教如何应对现代性挑战,伊斯兰信仰如何影响社会政治进程,如何实现信众社会与世俗社会的和谐共存、协调发展,伊斯兰宗教与世俗国家的关系如何构建,伊斯兰信仰的社会—政治文化意义如何等。

本文试图对中亚的伊斯兰化及现代化进程的历史和现状做出梳理,并分析其互动关系,在此基础上总结相应的规律。

一、中亚的“再伊斯兰化”进程

中亚的伊斯兰化是个历史现象。在阿拉伯人东扩之前,中亚曾是多元文化、多种信仰并存的地区,自然崇拜、萨满教、佛教、祆教、摩尼教、基督教(景教)并行不悖。751年唐朝与阿拉伯帝国的怛罗斯战役之后,中亚成为阿拉伯帝国的范围。之后,经过数轮伊斯兰化进程,伊斯兰教成为中亚地区居民的主要信仰,中亚居民的信仰日益一元化,并且保持到俄国征服前夕。在伊斯兰化时期,中亚一度实现了文化繁荣,布哈拉、撒马尔罕等地曾是伊斯兰宗教—文化中心,中亚地区涌现出许多著名学者。伊斯兰化改变了中亚族群的社会文化面貌,在中世纪的中亚民族进程中发挥了重要作用,成为其当代民族认同的一部分。

伊斯兰化是型塑中亚文化形态的重要因素:既是政治—法律制度,意识形态,也是道德价值观,是非常稳固的文化背景。20世纪30年代,苏联政府发起了反宗教、反传统运动,所有宗教信仰都被打压,无神论宣传产生效果。中亚与伊斯兰世界的其他部分隔绝开来;1929年通过法律,可以进行宗教活动,但必须在官方承认的宗教组织中展开活动,禁止建立新的宗教场所,所有宗教活动都转入地下状态;这样一来,苏联党和国家对伊斯兰教完全控制①A.B.Бeлoглaзoв, Bлияниe иcлaмa нa пoлитичecкиe пpoцeccы в Цeнтpaльнoй Aзии,Кaзaнь,2013.C.112.。同时,档案文献能够证明,从40年代到80年代,在强大的马克思主义—唯物论的宣传和政府高压之下,伊斯兰教仍然保持了旺盛的生命力,非官方伊斯兰教仍然根深蒂固,以地下状态存在并积蓄力量,俟机复兴②[乌兹别克斯坦]利纳特•希加布季诺夫:《苏联时代中亚的非官方伊斯兰教概貌——依据档案材料》,《世界宗教文化》2017年第1期。。作为一种文明形态,一种共同体建设模式,恰恰是苏联将中亚带入现代文明的轨道,至今为止,中亚国家虽然穆斯林人口众多,但却都是世俗国家。此外,苏联的政策导致中亚与伊斯兰世界的其他部分隔绝,较少受到中东、西亚的伊斯兰意识形态及其政治运动的影响,直到80年代末,在内外条件的影响下伊斯兰教迅速复兴。1991年后,中亚形式上回归伊斯兰世界,成为其一部分,与高加索、西亚、近东联系密切。新一轮的伊斯兰化进程向中亚国家的所有社会领域渗透:从饮食穿着到精神文化生活、思维方式,一些伊斯兰势力甚至觊觎国家意识形态地位,并且积极参与政治活动。

中亚伊斯兰复兴或“再伊斯兰化”的表现是:伊斯兰宗教场所(清真寺、神学院)数目激增;大量穆斯林信众前往麦加朝圣;大量青年前往中东、西亚、北非的伊斯兰国家学习培训;日常生活日益宗教化,隆重庆祝一切相关的宗教节日;服饰、穿着都受到中东伊斯兰国家的影响,等等。以吉尔吉斯为例,1991年之前,吉尔吉斯共和国境内只有39座清真寺③Aлeкcaндp Яpкoв,Oчepк иcтopии peлигий в Кыpгызcтaнe,Бишкeк,2002г,C.87.;而到2015年,官方数据显示,全国的清真寺数目达2362座,其中1910座清真寺经过国家登记④Дyxoвнoe yпpaвлeниe Mycyльмaн Кыpгызcтaнa,http://www.eparchy.kg/ru/page/mechitter-zhana-kurulush-bolumu.。而非官方数据是:早在2002年,在建、未登记的清真寺数目是2500处⑤Aлeкcaндp Яpкoв,Oчepк иcтopии peлигий в Кыpгызcтaнe,Бишкeк,2002г,C.85.;到2015年,清真寺已经达到2669处,伊斯兰神学院67所。一些作者惊呼,吉尔吉斯的清真寺数目超过了学校的数目⑥B Кыpгызcтaнe мeчeтeй бoльшe,чeм oбщeoбpaзoвaтeльныx шкoл,https://www.vb.kg/doc/320148_v_kyrgyzstane_mechetey_bolshe_chem_shkol.html.。

另一方面,1991年、1992年间,中亚新独立国家都在宪法中强调信仰自由原则,各国宪法都未曾提及某宗教对其他宗教有任何优先权,也只字未提《古兰经》、伊斯兰教、穆斯林等字眼。此外,新独立国家的领导人都曾在书面或口头讲话中强调,基督教和伊斯兰教要和平共处。中亚国家领导人(纳扎尔巴耶夫、卡里莫夫、阿卡耶夫、巴基耶夫、拉赫蒙、尼亚佐夫)无一不是世俗的政治精英。阿卡耶夫是中亚首位到麦加朝圣,并访问耶路撒冷的领导人,基本上持实用主义姿态,目的是扩大外交空间,争取资源。此外,中亚国家的相关立法都要求宗教团体不得干预政治。在具体实践中,只有塔吉克斯坦一度允许“塔吉克斯坦伊斯兰复兴党”(ПИBT)参政,其做法引起邻国反感和不满,被认为是开了恶例;后来塔国政府宣布该党从事非法活动,将其取缔。

多数中亚政治家都将伊斯兰教作为意识形态的一部分,视为某种工具;也借此保留民族文化,但不允许宗教凌驾于政治之上。吉尔吉斯总统阿坦巴耶夫曾表示:何谓吉尔吉斯人的民族精神价值?首先指的是玛纳斯、我们的传说、吉尔吉斯人的歌舞以及母语。最重要的是不能让其他规则(包括宗教规则)排挤这些精神财富⑦Кyдaяpoв Кaныбeк Aкмaтбeкoвич.,Typeцкaя пoлитикa в Киpгизии и ee влияниe нaвнeшнeпoлитичecкyю cтpaтeгию Poccии в Киpгизcкoй Mocквa,2017г,C.167.。

其三,中亚“再伊斯兰化”进程伴随着基督教复兴。基督教虽然是由于新独立国家推行宗教信仰自由政策的结果,但也是漫长的历史进程使然①Ceбacтьян Пeйpyз,Хpиcтиaнcтвo в coвpeмeннoй Цeнтpaльнoй Aзии//Becтник Eвpaзии,выпycк № 2 ,2003.。如巴尔托里德认为,公元2世纪末之后,基督教(主要是景教)曾经是中亚许多族群的基本信仰。甚至在蒙古军队征服中亚时,碰到的回鹘人多数都是景教徒。东正教的资料表明,公元1世纪已有大量基督教福音派传教士在中亚活动②A.Maмбeтaлиeв,Hecтopиaнcтвo Цeнтpaльнoй Aзии,https://serg-slavorum.livejournal.com/1942400.html.。中亚粟特人传播基督教尤其活跃。19世纪俄罗斯征服中亚后,东正教得到广泛传播,此外,不同教派的基督教信众也随之来到中亚。在苏联时期,基督教遭到压制。1991年后,独联体境内的基督教也加快复兴。此外,西方传教士来到中亚宣传宗教,各种基督教教派(福音派、基督教新教、旧礼仪派、天主教等)快速发展。基督教信众主要集中在哈萨克斯坦。在吉尔吉斯和哈萨克斯坦,基督教新教传播迅猛,不仅在大城市,而且在农村牧区都有大量宗教场所③Ceбacтьян Пeйpyз,Хpиcтиaнcтвo в coвpeмeннoй Цeнтpaльнoй Aзии//Becтник Eвpaзии,выпycк № 2 ,2003.。他们往往与西方非政府组织配合,发挥功能④Фoминыx A.Пpoeциpoвaниe «Mягкoй cилы»:пyбличнaя диплoмaтия CШA и poccии в пocтcoвeтcкoй цeнтpaльнoй Aзии / Цeнтpaльнaя Aзия и Кaвкaз,2010.T.13.Bып.3,C.73-86.。哈萨克斯坦有乌克兰人的东仪天主教堂;在乌兹别克斯坦首都塔什干有天主教社区,在撒马尔罕和费尔干纳谷地也有天主教堂;塔吉克斯坦杜尚别有天主教的办事处,天主教在塔国南部影响较大;土库曼斯坦的天主教处于半合法状态,确切人数不明(1995年该国有3万名天主教徒)。在撒马尔罕还有一个亚美尼亚人的教堂。

中亚的伊斯兰化进程伴随着较小程度的“逆进程”——穆斯林改宗现象。一般来说,穆斯林改宗他教极为罕见,但在20世纪90年代后,由于种种原因,中亚也有不少穆斯林改宗基督教。到2002年,吉尔吉斯已有3万多穆斯林改宗基督教⑤Aлeкcaндp Яpкoв,Oчepк иcтopии peлигий в Кыpгызcтaнe,Бишкeк,2002г,C.84.;之后,改宗的人数还有增加,只是许多人并不公开声明,而往往是两种信仰并行不悖,避免与家族长辈、亲友产生矛盾或受到压力。穆斯林改宗现象首先是由于西方文明—西方国家相对于伊斯兰文明—伊斯兰国家的强势。在伊斯兰国家对中亚加强宗教影响时,西方也加强对中亚的文化影响,这既是信仰竞争,也是一种地缘文明竞争。归根结底,基督教常常代表了富强的西方的生活方式、价值观,因此能够吸引中亚民众。其次,传教士们利用了利益诱惑、收买等巧妙手段进行传播,在贫穷民众中取得成功。再次,或许能够说明,中亚族群信仰伊斯兰教较为粗浅:中亚的伊斯兰教被称为山地伊斯兰教、草原伊斯兰教等。同时也表明西方宣传取得成功。西方媒体有话语权,他们更多地展示伊斯兰教教义及其信众的消极面,导致一些穆斯林思想发生改变。

一些新派的基督教变种对中亚地区有所渗透,如统一教(文鲜明创立,或称和平教);从1991年后曾多次组织大规模活动,如在吉尔吉斯的伊塞克湖岸边为医生、教师和学生举办各种研讨班。还有一些以基督教面目出现的邪教(如“鄂尔多斯”)在中亚传播,甚至从事非法活动(传销、拐卖人口等)。

其四,中亚的伊斯兰化始终不彻底,保留了许多前伊斯兰信仰,自然崇拜、萨满教等;在中亚的虔诚穆斯林看来,游牧民对伊斯兰教的信仰非常肤浅、表面,且很少遵从宗教仪轨。在“再伊斯兰化”进程的同时,许多前伊斯兰传统也开始回归:萨满教、长生天崇拜、自然崇拜等。这些情形表明民族传统的复兴,但也往往是拒斥现代化的保守力量。

二、“再现代化”:中亚的新起点

苏联时代的现代化(甚至俄罗斯帝国时期)是一种赶超式现代化,对于中亚地区来说,更是如此。中亚作为苏联的边缘地带,在苏联国内的经济格局中属于后发地区。在苏联时代,中亚在经济上飞速发展,城市化和工业化进程迅速,人群面貌、社会文化面貌都得到重大改观。笔者在另一篇文章中曾经论证,由于赫鲁晓夫发起的垦荒运动及随之而来的中苏对抗,导致中亚在苏联国内的经济—政治地位上升,苏联将许多军事、经济资源向中亚倾斜,中亚进入了快速现代化的时期,也是中亚的“赶超式”现代化时期。因而,从1954年到1985年的30年时间堪称是中亚地区全面发展的黄金时期,中亚现代化成就巨大①侯艾君:《中亚垦荒运动及其后果新论》,《俄罗斯研究》2016年第6期。。到苏联解体前后,中亚各加盟共和国的工业化成就斐然,与同时期的伊斯兰国家相比,经济成就上佳,一些加盟共和国(如哈萨克斯坦)高于许多伊斯兰国家。

表1 1990年各国人口及其GDP、人均GDP② Historical Statistics of the World Economy:1-2008 AD.Angus Maddison,http://statinformation.ru/1990-2000/1990magn.html.

苏联时期中亚现代化的特征是:苏联的经济政治格局是一种中心—边缘的结构,中亚作为民族边疆地区,处于边缘地带,属于后发地区,起点较低,且其发展需要服从中心—边缘的国家政治和战略考虑;其次,从计划经济的逻辑出发,中亚被视为统一的经济区域,在苏联国内的经济格局中承担着单一功能(诸如种植棉花),被西方恶意诟病为“殖民地经济”(中亚国家独立后,一些民族主义倾向的精英沿袭了这种论调);这在统一国家中并无问题,甚至是确保国家统一的重要经济手段;而一旦走向独立,所有国家都会在经济上互相制约羁绊。此外,中亚的食品工业和轻工业、化工、能源、有色金属企业能够吸收的劳动力很少,无法满足中亚人口的就业需求③T.A.Фeдopoвa,Heзaвиcимыe гocyдapcтвa Цeнтpaльнoй Aзии:пpoблeмы coциaльнo-экoнoмичecкoгo и пoлитичecкoгo paзвития.Яpocлaвль,2004,C.4.。

苏联解体伴随着中亚国家的“去工业化”进程。如,中亚许多国家都仿效俄罗斯,推行“休克疗法”,在民族—主权进程中,原有的人为或自然的经济联系被切断,中亚的许多工业企业瘫痪或关闭,如吉尔吉斯则将许多国企变卖,工业严重倒退,由此也开始了经济的巨大倒退,国民普遍贫困化。直到90年代中后期才停止了这一进程,开始缓慢恢复。

二十多年来,中亚五国在经济、政治和外交等方面都发生了分化。有学者指出:中亚国家形成了三种发展模式,一种是哈萨克斯坦和土库曼斯坦为代表的“油气经济”(主要靠开采和出售石油、天然气原料),这种经济模式严重倚赖于国际市场的变化;塔吉克斯坦和吉尔吉斯则是“侨汇经济”,经济增长取决于他国对劳动力的需求;乌兹别克斯坦则综合了以上两种模式和苏联经济模式的遗产④A.Дaнкoв,Цeнтpaльнaя Aзия чepeз 100 лeт: пocлe «Бoльшoй тpaнcфopмaции»,https://mgimo.ru/upload/iblock/147/imi-ma-1(19)_2017.pdf.。

五国的工业部门各有特色和侧重,但每个国家都缺乏完整的工业体系。中亚国家生产的多数工业产品主要满足本地区居民需求,在国际市场缺乏竞争力。五国中工业基础最发达的是乌兹别克斯坦,哈萨克斯坦次之。哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦都有很好的资源禀赋,最有可能完成再工业化。三国都有苏联时代积累起来的一定的工业基础(哈、乌两国在个别工业部门较有竞争力,如重型机械制造等)。其他国家基本上退化为农业国,人力资源充足。土库曼斯坦加强天然气开采和出口,哈萨克斯坦则加强石油开采和出口,有可能将从能源领域获得的资金投入到其他工业领域。吉尔吉斯和塔吉克斯坦这两个中亚山国的发展进程曲折,完成“再现代化”的机会相对更小。两国缺乏能源资源,大量高技术人口离开,激进自由主义改革政策(如吉尔吉斯大量变卖、关停国有企业等)、政局动荡(吉尔吉斯爆发两次“革命”和严重的族际冲突,塔吉克斯坦甚至爆发了持续五年的内战,伤亡数十万人,大伤元气),吉、塔两国已经退化为落后的农业国,一度需要大量依靠国际援助才能维持经济运转。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦,能源产业或开采业在国民经济中所占比重很大。即使如哈萨克斯坦这样经济发展较为成功的中亚国家,其经济模式也堪称是典型的“原料经济”,可能患上“荷兰病”,或出现类似中东产油国那样的所谓“资源诅咒”。而按照西方标准,中亚五国几乎都被认为是农业国或工农业国。

1991年之后,由于经济恶化和国民的普遍贫困化,主体民族的民族意识高涨以及由此带来的对非主体民族的压力,引发新一轮人口迁徙进程。俄罗斯族、乌克兰族、犹太族、日耳曼族等大量受过高等教育、掌握高科技的欧洲裔离开中亚国家,导致智力流失,这不啻是中亚新独立国家的重大损失,同时对于以色列等移民接收国来说,则是意外收获,也是巨大的人口红利。由此导致许多重要的工厂企业陷于停顿,也导致中亚相关国家与俄罗斯等国的关系一度恶化。中亚人口日益“亚裔化”:本地族群占据多数,欧裔人口持续减少,20世纪70年代欧裔人口在中亚达到1100万人,到2009—2010年间,只剩下560万人。除哈萨克斯坦之外,所有中亚国家中欧裔人口的比例都大大减低。

中亚国家内部也开始了人口迁徙进程。许多农村、牧区主体民族的人口持续涌入城市。如前所述,类似苏联时代因工业化进程而引发的城市化进程和人口进程已经停止,新一轮人口进程堪称是“伪城市化”进程。欧裔人口离开后,受困于农业危机、农村人口密集、年轻人口占比很大的农村牧区的主体族群人士迅速填充真空,涌入城市寻找工作、住房,寻求更好的生活条件。同时,中亚农业人口过多,由于人口增长迅速,农业无法吸纳人口,而通过对土地的精耕细作解决土地不足问题也不可能,因为缺乏灌溉水源、化肥,结果是土地退化,大量人口涌入城市,而城市也无法吸纳如此多的人口,导致城市资源紧张,许多人无法找到工作,失业人口增长,成为流氓无产者。这些人口教育水平不高或完全没有受过良好教育,他们大量涌入城市后,产生许多社会问题:族群冲突、城市人口素质和公众道德总体滑坡、社会治安恶化、犯罪率攀升等。

此外,还有大量人口到邻国(主要是哈萨克斯坦、俄罗斯)打工。2014年,在哈萨克斯坦非法打工的外国劳工为20—30万到70—100万之间①Дaдaбaeвa З.A.,Кyзьминa E.M.,Пpoцeccы peгиoнaлизaции в Цeнтpaльнoй Aзии:пpoблeмы и пpoтивopeчия: Hayчный дoклaд,M.:Инcтитyт экoнoмики PAH,2014. C.27.。塔吉克斯坦、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦是主要的劳工输出国家,主要输出到缺乏劳动力的俄罗斯和哈萨克斯坦。这些打工人口为输出国带来了侨汇收入,同时也帮助缓解塔、吉、乌三国的人口和就业压力,在一定程度上有助于保持塔、吉、乌三国的社会政治稳定。同时,这种打工经历可能形成新的认同,新的价值观,冲击本国社会。

中亚的人口进程往往导致国内族群平衡被打破,引发族际冲突。例如,乌兹别克斯坦共和国,爆发了乌兹别克族与土耳其—梅斯赫特人之间的冲突;1990年6月和2010年6月,在吉尔吉斯共和国的奥什,两次爆发了吉尔吉斯人与乌兹别克人之间的冲突。2010年的族际冲突导致大量吉尔吉斯人和乌兹别克人离开家园。到2011年,37.5万人离开家园,其中16.95万人没有返回。

表2 1979年各加盟共和国的城市化比例(%)

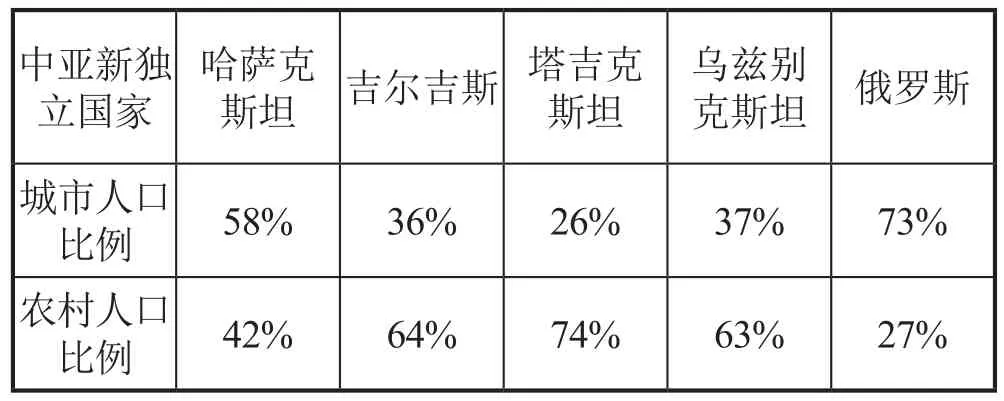

表3 2009年中亚新独立国家的城市化比例(%)② A.Дaнкoв,Цeнтpaльнaя Aзия чepeз 100 лeт: пocлe «Бoльшoй тpaнcфopмaции»,https://mgimo.ru/upload/iblock/147/imi-ma-1(19)_2017.pdf.

1991年后,由于中亚国家政治文化和政治体制脱节(刚刚从苏联母体脱胎而来,急速推进以西方模式为范本的政治—经济改革,表现出诸多不适),导致政治发展进程非常曲折,政局并不稳定。中亚国家都开始了自由主义实验。20世纪90年代初,吉尔吉斯率先进行了激进的自由民主改革,成为中亚自由度最高的国家,号称中亚“自由岛”,吉尔吉斯及其总统阿卡耶夫也以此标榜;但是,随后吉尔吉斯于2005年和2010年爆发“革命”,证明这种自由主义激进改革对于中亚国家来说并不合适,且足以造成政治动荡。各国都目睹了吉尔吉斯的新自由主义实验的消极后果,并深以为戒。在两个极端之间摇摆一段时间后,保守做法占据上风,各国都开始回复到所谓威权政体,确保了中亚的社会政治稳定。而且,除了吉尔吉斯之外,其他各国的领导人都几乎是事实上的终身制。其中,中亚第一人口大国的乌兹别克斯坦(乌兹别克族又是中亚第一大族群,占中亚人口的一半多)被称为中亚的“稳定岛”,意义重大。可以预计,当最后一批苏联时代政治精英退出历史舞台后,中亚国家将完成政治代际更迭,政治现代化也将重新提上日程。中亚国家提供的重要教训是:按照政治学原理,政治文化和政治体制要相符合,政治体制不可盲目超前、揠苗助长,但也不宜滞后,故步自封;其次,政治秩序和政治自由(以及公民自由)之间必须保持平衡。

中亚现代化的动力将会多元化,俄罗斯化可能成为中亚再现代化的成分之一,但“去俄罗斯化”趋势也很强劲。同所有后苏联国家一样,俄罗斯自身也需要实现“再现代化”。如果俄罗斯自身的“再现代化”不能完成,那么,俄罗斯对中亚的影响力也将走向式微。近年来,中亚国家的重要动向之一是将西里尔字母改为拉丁字母。应该说,该进程源于土耳其与中亚突厥语国家的合作进程,源于某种泛突厥主义的构想。1993年,五个突厥语国家商定,将逐步从西里尔字母过渡到拉丁字母。1996年,土库曼斯坦率先改为拉丁字母。同年,乌兹别克斯坦逐步开始运用拉丁字母,一些出版物用拉丁字母,但是该进程很慢,至今俄语仍然是重要官方语言。2001年8月,阿塞拜疆总统下令,将文字拉丁化,并设立阿塞拜疆字母和语言节。哈萨克斯坦也在推动语言文字拉丁化进程。该国精英估计,经过一两代人后,哈萨克语可能就会在哈萨克斯坦占据主导地位,就如当年法国殖民地阿尔及利亚走过的道路一样。2017年,哈萨克斯坦开启了文字拉丁化进程。这样,有可能在未来数十年后,中亚国家就不再与俄罗斯共处同一语言文化空间。这是“去俄罗斯化”进程的延续,同时也是亲土耳其、亲西方的步骤。其积极后果当然有利于相关国家与突厥语国家、西方国家加强关系,获取英语世界的信息,掌握西方文化和科技。但另一方面,会在国内和国际两方面都导致某种分裂甚至矛盾;国内将有许多人成为不适应者、甚至文盲,导致族群对立,阶层矛盾。在国际方面,会与俄罗斯关系疏离、甚至紧张,甚至引发俄罗斯与西方国家在中亚的关系紧张。

吉尔吉斯和哈萨克斯坦等中亚国家都热衷于更改姓名,将原来的斯拉夫特征的姓名(奥夫、耶夫)改为具有民族特色的姓名(乌鲁、克兹、特勤)。据报道,2017年就有3.3万吉尔吉斯公民更名①Кaнaт Aлтынбaeв.Житeли Цeнтpaльнoй Aзии oткaзывaютcя oт pyccкиx фaмилийhttp://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2018/08/17/feature-02.。这些举措的影响都极其深刻。

三、中亚国家的世俗化与现代化:互动及其前景

1991年以后,中亚的苏联式现代化进程结束,完成历史使命。中亚在现代化方面取得很大进步,但是半途而废,需要再工业化和再现代化,需要寻求新的现代化模式、动力、战略。现代化,意味着从政治、经济、文化、法律等方面的全面转型;同时,从某种意义上说,中亚的伊斯兰复兴(再伊斯兰化)以及其他传统文化的复兴往往是一个反现代化的进程,是对苏联经验的反动。现代化有很多道路可走,但是,如前所述,以穆斯林为国民多数的中亚国家实现现代化,往往需要经由世俗化道路,这并非是自明的公理,却往往被视为经验主义规律。因而世俗化—现代化成为中亚国家必须回应的重大命题。在当代条件下,伊斯兰如何应对现代性挑战,与周围世界实现和谐共存,实现伊斯兰信众社会与非伊斯兰社会、伊斯兰信众社会与世俗社会的和谐共存、协调发展,完成现代化进程,这些都是一些具有实质性意义的问题。按照某些学者的判断,更迫切的问题是:伊斯兰社会和世俗社会需要共同制定方案,应对现代性挑战①Б.К.Cyлтaнoв,Ceкyляpизм и иcлaм в coвpeмeнныx cтpaнax: чтo иx oбъeдиняeт?Aлмaты,2008г,C.127.。

此外,伊斯兰政治运动具有全球性,是一个全球性的政治—意识形态现象,试图按照自己的方式解决和应对全球的社会经济、政治意识形态问题、文化问题。而在全球化条件下,中亚国家也已成为各种伊斯兰方案、构想的共同平台②Б.К.Cyлтaнoв,Ceкyляpизм и иcлaм в coвpeмeнныx cтpaнax: чтo иx oбъeдиняeт?Aлмaты,2008г,C.154.。

所谓世俗化,意味着宗教与政治分离,放弃宗教的国教地位,将宗教从社会生活诸多领域剔除③П.Бepгep,Пoнимaниe coвpeмeннocти//Coциoлoгичecкиe иccлeдoвaния,1990г,№7.。当代世俗国家乃是一个西方现象,即西方在政权和教权之间长期斗争、长期世俗化的结果④Б.К.Cyлтaнoв,Ceкyляpизм и иcлaм в coвpeмeнныx cтpaнax: чтo иx oбъeдиняeт?Aлмaты,2008г,C.38.。多数西方世俗国家在历史上都曾以基督教为国民的基本信仰,这种模式也为多数后发国家所效仿。世俗化往往也是伊斯兰现代化的同义词,是一种对伊斯兰教进行现代化改造的思想,而现代化又往往被认为是对伊斯兰教民族—国家进行西化的尝试。世俗化成为伊斯兰世界与非伊斯兰世界互动中的独特、甚至敏感命题。世俗化命题首先在伊斯兰宗教人士中间招致否定,他们表现出对此构想及其尝试的极大反感,甚至将其妖魔化。按照伊斯兰神学家的看法,世俗化几乎是一个伪命题,是一个纯西方的现象、基督教文明的现象。这种断然看法中,既有神学世界观的根源,也有神学—宗教群体利益的顾虑。因为任何的世俗化都意味着国家在社会生活中占据主导地位,而宗教阶层则丧失权威和主导性。而掌控伊斯兰社会话语权的毛拉、阿訇都是利益集团的一部分。无论是理论还是实践、历史还是现状都表明,所谓世俗化往往是反宗教运动⑤Caeтoв Ильшaм,Moдepнизaция,peфopмa,ceкyляpизм и иcлaм:диccкyccия o тepминax//Mинбap.№1,2012г,C.55-C.58.。欧洲历史上的基督教改革运动,其结果也是国家取代了上帝,世俗权力超越了宗教权力,创立某种世俗宗教。

而对于广大穆斯林来说,多年来在大众媒体和非穆斯林世界的观念中对伊斯兰信仰、穆斯林群体存在诸多偏见和成见,尤其在西方媒体的语境中,诸如原教旨主义、激进主义、极端主义等概念都与伊斯兰教联系在一起。因此,世俗化的提法常常激起穆斯林群体的反感和愤懑。

但是,需要认真看待伊斯兰世界(包括中亚在内)面对现代性挑战存在的诸多不适应。马克斯•韦伯已经论证,在西方资本主义发展中,新教伦理是一股强大的文化动力。而伊斯兰教法中则有一些不利于经济发展的因素:伊斯兰国家普遍来说宪政基础薄弱,国家垄断土地,等等;伊斯兰教法中也缺乏作为西方资本主义基础的、罗马法的法人概念。因此,在一些学者看来,伊斯兰法律体系并不能推动经济发展⑥A.П.Зaocтpoвцeв,Moдepнизaция иcлaмcкoгo миpa–cлaбыe нaдeжды,http://analitikaru.ru/author/analitik/.。

包括中亚在内的伊斯兰世界需要自我革新,需要一场新的“扎吉德”运动(19世纪席卷伊斯兰世界的维新—启蒙运动)。一切民族传统文化都需要某种创造性转化。在中世纪,伊斯兰世界曾对科学文化的创造和传播做出巨大贡献。但近现代以来,大多数伊斯兰国家被认为不曾做出过重大科学发现、没有高科技发明、不能生产现代化设备,所有创新科技几乎都是西方国家或学习西方现代科技的国家做出的。这当然不能归结为伊斯兰世界缺乏人才,而需要从伊斯兰社会的文化教育体系中寻找原因。在中亚地区,伊斯兰向文化教育领域的渗透和扩张,对当地社会发展具有消极意义。如前所述,吉尔吉斯的清真寺数目多于学校,以宗教教育取代对青少年的现代科学教育,其结果当然是国民无法掌握现代科学,更难于诞生高精尖人才,无法在科技竞争和人才竞争中与他国一争短长,这种趋势值得深思。其反证是:鞑靼斯坦共和国是俄罗斯经济最繁荣的地区之一,科技发达,而鞑靼人以穆斯林居多。但鞑靼共和国的世俗化程度较高,伊斯兰教更多地只是一种文化现象。多数人认同自己是穆斯林,但很多人很少去做祷告,有的人甚至一个月去一次清真寺。

伊斯兰世界普遍存在歧视妇女等不利于社会进步的文化观念,这些在中亚也有不同程度的体现。作为伊斯兰世界的领导国家,土耳其试图对一些《古兰经》教义(诸如歧视妇女,用乱石将通奸女子砸死)做出当代解释和某种修正,也在中亚社会得到一些积极回应。

当然,许多致力于现代化的国家的经验表明,伊斯兰国家现代化进程无论成败,并不能仅仅归因于伊斯兰教教义,更在于具体国家、具体政治精英的具体实践。伊斯兰教并不决定于书本里是怎么讲的,而取决于人们是如何理解和贯彻其教义的。任何古老学说或教义都不可能为一切当代问题提供现成答案。成功的做法往往是对教条和教义按照现代条件因地制宜地变通实施,失败案例则往往与之相反。

另一方面,中亚国家实现再现代化也有其历史优势。苏联时期中亚现代化成绩斐然,其经验和教训颇有认知价值。如果说苏联时期是俄罗斯民族—国家历史的巅峰时期,那么,苏联时期也是中亚各民族发展史上极为关键的时期。苏联时期中亚各民族快速进步,走入现代民族国家时代,加盟共和国时期成为中亚各族独立建国的见习期。如前所述,中亚地区的经济社会发展水平高于同时期的许多伊斯兰国家,工业化取得重大成就,城市化程度高,教育程度高,苏联的工业化成就仍是中亚新独立国家立国基础和起点,中亚国家至今仍然享受着苏联的文明成果。苏联作为一种文明,深刻塑造了后苏联国家的面貌。同时,苏联时期中亚地区的现代化是经由世俗化展开的,因此,今日中亚国家仍须重视世俗化实践的苏联经验。未来,苏联传统仍将在中亚国家不同程度地复兴。

土耳其的现代化道路对于中亚国家来说也是一个现成样板。从凯末尔时期开始,土耳其就坚定地走世俗化道路,在现代化方面的成就令人印象深刻。1991年后,中亚国家基本上奉土耳其为圭臬。哈萨克斯坦的学者言必称土耳其,认为土耳其90%的国民都是穆斯林,但却是一个现代化的世俗国家①Б.К.Cyлтaнoв,Ceкyляpизм и иcлaм в coвpeмeнныx cтpaнax: чтo иx oбъeдиняeт?Aлмaты,2008г,C.148.。20世纪90年代中期,乌兹别克斯坦也曾将土耳其模式作为效仿的对象。土库曼斯坦和吉尔吉斯也与土耳其紧密合作。虽然不能认为土耳其已经完成现代化,但是,土耳其在世俗化—现代化方面取得很大成功,其案例对于中亚国家来说有更多参考价值。

相对于中东的伊斯兰国家和地区来说,中亚国家没有作为伊斯兰地区与西方基督教文明形成尖锐冲突和对立,也没有类似的历史苦难和消极遗产,很少有被侮辱和被损害的屈辱感,从而在看待外部世界时就能更为客观、理性,更少意识形态障碍。因此,与中东伊斯兰国相比较,中亚国家实现现代化有更多成功的可能。

作为地区自觉、地区意识的“中亚主义”正在觉醒。中亚国家从1991年前后的“去一体化”进程向“再一体化”进程转换——在乌兹别克斯坦等国的推动下,已再次表现出这种趋势。2018年3月15日,中亚五国首脑在阿斯塔纳召开峰会,纳扎尔巴耶夫宣布:“为了解决中亚地区的问题,我们不需要任何第三方。我们自己就能解决所有问题。” 中亚国家需要借助“再一体化”实现共同发展,而“再一体化”的意识形态不是伊斯兰教(甚至需要努力克服,避免外部力量介入)。这表明:一种类似“中亚主义”的地区意识正在复苏。实际上,每个中亚国家都无法作为自了汉,独立完成现代化进程,历史联系和现实问题迫使其对“再一体化”的深切召唤。惟其如此,中亚将类似东盟、欧盟等地区性组织一样,实现资源优化组合,化解内部矛盾,提高在国际舞台上的竞争力。

2013年,中国提出的“一带一路”倡议,对于中亚国家来说乃是重要机遇,中亚国家在这一构想中的地位上升,也有助于其实现现代化。历史上的中亚乃是不同文明密集交流、交往的舞台,今日的中亚重又站在新的起点。联通欧亚大陆各个地区,重新成为多元文化交融、交流之地,才能彰显其魅力。在实现现代化方面,中亚国家注定有不同的历史命运。