生态导向的中国特色城镇化路径

2018-11-09向莎莎周绍东

向莎莎 周绍东

摘 要:改革开放以来,我国城镇化进程进入了快速发展的阶段,在其取得瞩目成就的同时,一系列生态环境问题也接踵而至。本文从生态文明的视角出发,首先介绍了我国传统城镇化道路中的生态环境问题,接着梳理了城镇化、人口流动与生态环境三者之间的互动联系,并通过对哈里斯-托达罗模型进行拓展,分析了城乡间生态环境差异对人口迁移决策的影响作用,结论表明城市的过度污染会对城乡人口流动起到一定的阻碍作用,只有形成城镇化与生态化之间的相互协调与良好互动,才能从根本上解决经济发展中的环境约束效力,使我国能够更长更远地在可持续发展的道路上走下去。

关键词:城镇化;生态环境;人口迁移

中图分类号:F292 文献标识码:A 文章编号:1008-4428(2018)08-0019-03

一、 引言

城市是人类文明的智慧结晶,它承载着人们对美好生活的向往,也标志着经济社会发展的质量和水平。改革开放以来,我国城镇化进程突飞猛进,取得了巨大进步。截至2016年底,我国城镇化率已达到57.35%,城市总数达到657个,建制镇达到20883个。但是,就在人们享受城镇化所带来的更高水平物质文化生活的同时,环境污染、能源耗竭、生态破坏等城镇化问题也日益凸显,这使得生态环境的承载力与经济增长持续性之间的矛盾日趋尖锐。

人类的发展从来离不开自然系统的维持,生态环境的破坏与污染不仅成为工业化发展的制约因素,更是形成城镇化进程的瓶颈约束。探索一条具有中国特色的生態导向城镇化路径,就成为一项具有重要意义的理论任务和实践工作。本文从生态文明视角出发,首先对我国城镇化进程中出现的生态环境问题进行梳理,探讨城镇化、人口流动与生态环境三者的动态关系,对“哈里斯—托达罗”城乡人口流动模型进行拓展,将城乡间生态环境舒适度参数引入模型,分析城乡间生态环境差异对人口迁移的影响作用,提出生态导向城镇化路径的内涵。只有以生态化为根本导向,才能使生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设和社会建设的全过程,推动现代化经济体系的建设。

二、 我国城镇化进程中的生态环境问题

城市化是国家(地区)的人口、资本、产业以及市场的集中过程,同时也是衡量该国家(地区)经济社会发展水平的重要标志。城镇化的提出是对我国城市化过程的准确表述,表现为伴随着工业化对经济发展的推动,人口由农村不断向城市或城镇集中,城镇人口在总人口中所占比重不断上升的一个过程。

(一)新中国建立以来的城镇化进程

我国的城镇化进程大致可以分为五个阶段:1949—1957年是城镇化起步阶段。在这一时期,国家实现以构建工业体系为主要目标的经济发展战略,冶金、电力、石油、化工等重化工业部门在这一时期得到了快速的发展。伴随着大规模的工业基础建设,一系列城市工业基地也同步建立起来。据统计,1949年中国仅有城市136个,到“一五”计划完成时全国城市已有178个。1958—1962年,大炼钢铁、全面跃进的工业建设展开使我国城市化进入了一个盲目的发展阶段。“大跃进”期间,劳动力人口疯狂地向城市涌入,全国的城市数量曾一度由1957年的177个增加到1961年的208个,城市人口由5412万增加到6906万人,增长近28% 。1962—1965年城市的数量开始迅速削减,由于大跃进带来了工农矛盾的激化以及过度城市化,国家出台了一系列政策限制农村人口向城市的转移。统计数据显示,1961—1963年,城镇人口减少了1100 万人,城市减少了34个 。1966—1978年处于城镇化停滞阶段。这一阶段由于经济恢复调整和“文化大革命”等因素,城市化发展非常迟缓,基本上处于停滞的状态。在“文化大革命”期间,知识青年下农村接受再教育和干部下乡劳动的运动减少了城市人口的数量,1968年以后到“文革”结束的一段时间内,动员到农村插队落户的知识青年约2000万人,连同下放的城镇干部、职工及其家属下放城镇居民约3000万人。1979年后,城镇人口迁移政策的放宽等措施使我国城镇化进入了快速发展的阶段。

(二)城镇化进程中阶段性的生态环境问题

城镇化的历史轨迹表明,由于不同时期经济体制的差异,我国城镇化过程具有明显的阶段性特征,而与之相伴的生态环境问题也同样如此。

1. 以重工业污染为主的生态环境问题

新中国成立至改革开放之前的城镇化生态环境问题的主要原因是重工业污染。一方面,这一时期实施重工业优先发展战略,其支撑是落后的工业技术水平与粗放的发展方式,这种产业结构必然会造成对生态环境的过度依赖,同时又由于技术水平的限制导致生产力与生态环境质量提高的严重脱节。另一方面,高度集中的计划经济体制使得生产活动主要由行政权力指挥,逐渐脱离了对生态环境承载边界的约束。延续这种低级的发展方式,“大跃进”时期的盲目生产更是带来了资源浪费、环境破坏的沉重代价。

资料显示,计划经济体制时期,我国传统的高耗能源——煤炭的使用量处于不断增长的上升趋势,1965—1980 年我国的煤炭消费量增长了139.5百万吨油当量,年均增长率为9.3%,均明显高于同期的印度1.4%、韩国 0.54%、日本 0.93%、澳大利亚 0.67%、而英国、法国、德国等少数欧洲国家呈现出显著下降的态势。

2. 工业污染伴随着人口过度集中带来的生态环境问题

改革开放以来,农业剩余劳动力得以释放,人口大规模迁移并聚居于城镇,对城市的规模以及基础服务设施的提供都提出了更高的要求。一方面,工业污染由于企业数量急剧扩张和激烈的市场竞争日益加剧,同时,城市的环境污染以及发展的环境成本开始上升,不仅体现在城市人口增长和相关设施建设对能源的高消耗,还表现为不合理的消费行为方式产生的固体废弃物污染,这些都大大加重了城市生态环境的承载压力。具体体现为,城市化率越高的地区排放的三废污染比重也越大(见图1)。

(三)城镇化与生态环境互动关系的研究

目前,研究城镇化和生态环境互动关系的文献主要包括以下几种。王少剑和方创琳(2015)构建了城市化与生态环境动态耦合协调度模型,定量分析了1980—2011 年京津冀地区城市化与生态环境的耦合过程与演进趋势,指出城市化与生态环境内部各要素之间存在着复杂的交互耦合关系,城市化既可以进一步破坏生态环境,也可以增加城市的环保投资能力来改善环境;孙慧宗(2013)从产权制度的视角认为产权制度对生态环境资源具有优化配置效应,提出应尽快确立与完善生态环境产权制度,既促使城市化与生态环境非协调关系的转变又有助于二者协调发展的实现。陈利顶、孙然好(2013)通过对城市景观格局演变与生态环境效应的研究,分析了城市景觀格局演变的热环境效应、水环境效应、生态服务效应以及城市生态用地与生态安全格局设计等方面的研究进展。杨承训(2013)在探讨生态环境与经济发展关系时,从生态空间结构的角度提出了建立“城乡生态连体结构与循环体系”这一概念,他认为我国的经济增长一直在强调要促进城乡一体化,然而大自然的“倒逼”使得城乡的发展不仅要一体,生态的治理也应该连为一个有机整体。

三、 生态导向的城镇化路径:基于对哈里斯—托达罗模型的拓展

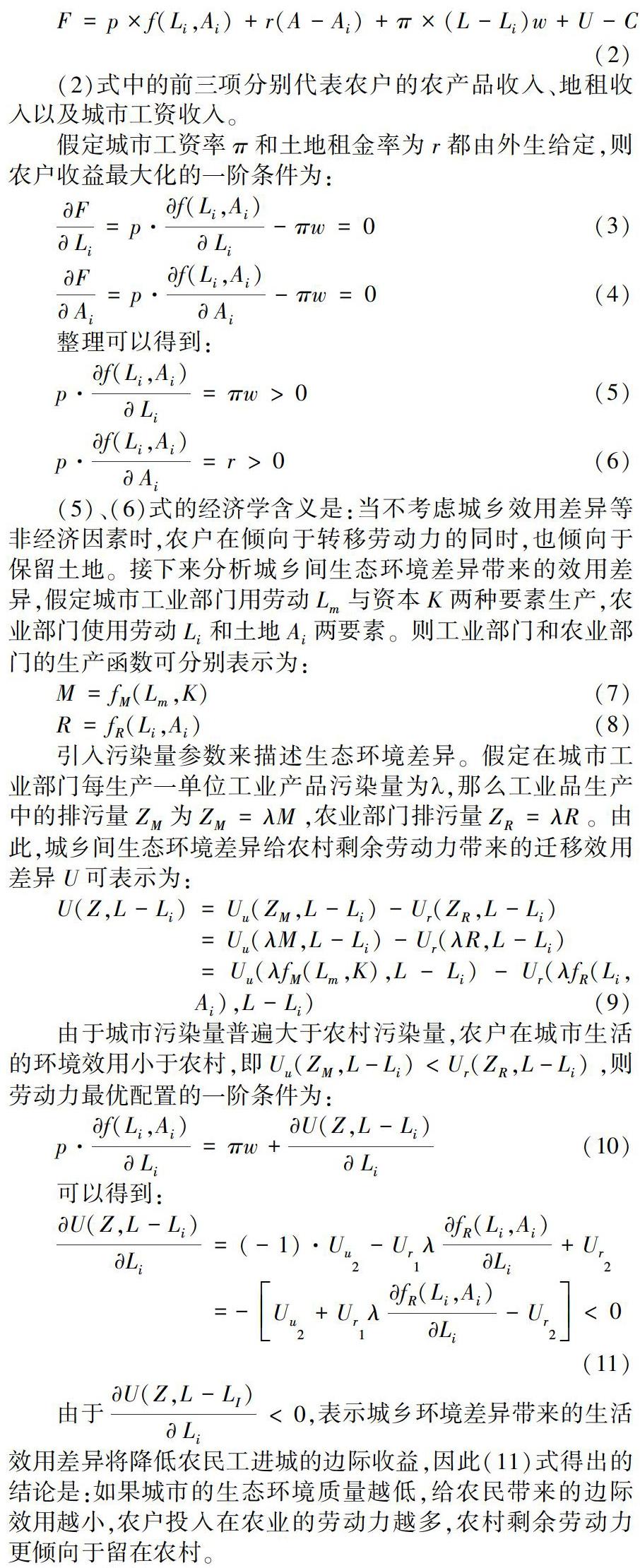

如前所述,在农村人口向城市流动的过程中,生态环境质量是其重要的考虑因素之一。本部分将首先构建一个城镇化、人口迁徙和生态环境三元互动的动态机制,在“哈里斯—托达罗”模型的基础上进行拓展,构建一个考虑生态环境因素的城乡人口流动模型,以反映生态环境对城镇化进程的影响机制和内在机理。

(一)城镇化、人口流动与生态环境的动态响应机制

城镇化、人口流动和生态环境之间存在两种动态响应机制,分别用循环过程①和循环过程②来表示(见图2),循环过程①的终点为城镇化进程的加快,②的循环终点代表城镇化进程的减速。在循环过程①中,人口流入为城市提供了丰富的劳动力资源,在加速城镇化进程的同时促进了经济发展,从而使经济主体用于污染治理和环境保护上的支出比重逐渐增大,并日益注重对环保技术的研发投资,这在一定程度上缓解了经济发展对生态环境造成的压力,人口继续向城市转移。在循环过程②中,城镇化水平的提高会对生态环境产生消极影响,这体现在城镇化进程中经济发展大量消耗自然资源,城市工业部门排放大量污染物,人口生活消费产生大量废弃物,这些都将加重环境污染,降低生态环境质量,从而使生态环境对城镇化进程产生直接的阻碍作用,人口向城市流入减少甚至迁出。

(二)基于“哈里斯—托达罗模型”的拓展研究

作为发展经济学的奠基性模型,刘易斯模型认为,一国经济中存在着农业与工业两个部门,经济的发展要依赖现代工业部门的不断扩张,而现代工业部门的扩张则需要农业部门为其提供丰富的廉价劳动力。由于刘易斯模型强调工业发展而忽视农业作用,因此,拉尼斯和费景汉在20世纪60年代对其进行了改进和修正,拉尼斯和费景汉将农业部门发展也纳入了分析范畴,鲜明地提出:农业剩余劳动力向现代城市部门的转移,应该以农业劳动生产率的提高和农业剩余的增加为前提的,因此农业部门的发展天然地与工业部门发展紧密联系在一起。

但是,无论是刘易斯模型还是拉尼斯—费景汉模型,都认为农业劳动力向城市的流动是完全无障碍的,城市可以无限制地吸收农村人口。但在现实中,农业劳动力进入城市还面临着是否能找到工作的问题,特别是对那些劳动技能匮乏的中低端农业劳动力来说,在城市失业的可能性是决定其是否流动的重要因素之一。在哈里斯和托达罗对城乡人口流动的研究中,城市失业的状况被考虑进来。他们认为,城乡的实际收入差距不是农业劳动者决定其是否迁入城市的唯一因素,这还取决于城市的失业状况。因此,当城市的失业率很高时,农村劳动力找到工作的概率太小,那么即使城乡实际收入差异很大,农村劳动力也不会轻易地决定迁移到城市中去。该模型的数学表达如下:

四、 结语

习近平同志在党的十九大报告中指出:“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化,既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要,也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。”人与自然从来都是一个生命共同体,这就决定了我国城镇化的终极愿景是要达到一个人与自然、人与社会、人与人之间和谐共处的生态社会主义目标,对于任何反其道而行的建设路径都要加以转换与取缔。在当前,我国进入了中国特色社会主义的新时代,新矛盾的产生更是对社会主义城镇化的发展提出了新要求。传统工业文明城镇模式带来的生态环境破坏已不再适合时代形势的需要,由此,加快以工业文明为依托的黑色发展转向以生态文明为导向的绿色发展,走一条生态导向型的新型城镇化道路成了我国实现社会主义现代化强国目标,满足人民美好需要的必由之路与内在要求。

参考文献:

[1]应霞.马克思和恩格斯生态经济思想视阈下的中国工业化道路研究[D].杭州:浙江工商大学,2015.

[2]谢焕海.我国城镇化发展的问题与对策研究[D].济南:山东师范大学,2014.

[3]赵兴华,詹国辉.论新型城镇化发展中的生态路径选择[J].商业时代,2014(22):56-57.

[4]黄忠华,杜雪君.农村土地制度安排是否阻碍农民工市民化:托达罗模型拓展和义乌市实证分析[J].中国土地科学,2014,28(7):31-38.

[5]孙淑琴.城镇化中的城市污染、失业与经济发展政策的效应[J].中国人口、资源与环境,2014,24(7):59-64.

[6]杨帆.生态文明视野下的中国城市化发展研究[D].成都:西南财经大学,2013.

[7]刘思华.论新型工业化、城镇化道路的生态化转型发展[J].毛泽东邓小平理论研究,2013(7):8-13,91.

[8]孙慧宗.中国城市化与生态环境协调发展研究[D].长春:吉林大学,2011.

[9]李晓春,周愚.哈里斯—托达罗模式下的劳动力转移与环境污染——一个文献回顾(1990—2010)[J].成都理工大学学报(社会科学版),2011,19(4):19-27.

[10]郭娅琦.城市化进程对城市生态环境的影响研究[D].长沙:湖南大学,2007.

[11]陈冰.人口迁移城市化与生态环境[J].农村经济与社会,1989(1):48-54.

[12]何微微,胡小平.非经济预期因素对农村劳动力转移的影响——托达罗模型的修正与实证检验[J].农业技术经济,2017(4):4-15.

[13]张延玲.人口流动对城乡生态环境和谐的影响研究[D].武汉:华中农业大学,2015.

[14]寿纪云.新型城镇化对农民工城乡间流动影响分析[D].西安:陕西师范大学,2015.

[15]陈会广,刘忠原.土地承包权益对农村劳动力转移的影响——托达罗模型的修正与实证检验[J].中国农村经济,2013(11):12-23.

[16]陈利顶,孙然好,刘海莲.城市景观格局演变的生态环境效应研究进展[J].生态学报,2013,33(4).

[17]孙慧宗.基于产权理论研究视角的中国城市化与生态环境协调发展的影响因素分析[J].税务与经济,2013(1):40-45.

[18]王少剑,方创琳,王洋.京津冀地区城市化与生态环境交互耦合关系定量测度[J].生态学报,2015,35(7).

[19]杨承训.略论城乡生态连体结构与循环体系[J].创新科技,2013(11):8-9.

[20]国家统计局.http:∥www.stats.gov.cn/.

作者简介:

向莎莎,女,南京财经大学经济学院硕士研究生,研究方向:发展经济学;

周绍东,男,南京财经大学经济学院教授,江苏省中国特色社会主义理论体系研究基地研究员,研究方向:发展经济学。