苏州古典园林假山光影空间图解及转译研究

2018-11-09高洪霖

高洪霖

徐俊丽*

苏州古典园林是具有历史、文化、艺术和科学价值的世界文化遗产,对于当代中国建筑实践具有深远的意义[1-3]。近年来,很多建筑师致力于园林文化在建筑空间、形态、环境等方面的研究,并创作出不少融合了园林特质的地域建筑[4],白天鹅宾馆、香山饭店、苏州博物馆等都是地域建筑与园林选择性融合的结晶。国内学者也从不同角度探讨了园林传统文化及其当代传承的相关成果[5-6]。这种在现代建筑的创作中延续园林传统的做法,即传统园林的现代转译,对于当下的建筑实践具有重要的启发意义[7-8]。

苏州古典园林中,假山作为造园、造景不可或缺的重要组成部分,有着独特的空间体系和很高的艺术造诣[9-11]。假山空间极具丰富性、趣味性和赏玩性,现有研究主要集中在假山的营造方式、掇叠技法等方面,缺乏对假山光影空间的思考。光影对假山空间营造具有举足轻重的作用,早在中国古典私家园林中,造园师就对光影要素进行了深度挖掘和再利用,实现了很多令人意想不到的艺术效果和唯美意境[12]。有关学者曾针对光影在园林建筑、水景、植物等方面的运用进行了深入研究[13-15],但有关假山空间所蕴含的光影研究却相对薄弱。因此,本文以苏州怡园、狮子林、环秀山庄等为代表,着重分析了苏州古典园林中假山光影空间的典型关系。在此基础上,运用图解和转译手法对其进行归纳研究。

1 假山空间的光影

苏州园林假山小而精巧,通过空间的障隔通透、明暗变化、起承转合及空间序列的巧妙安排,达到了“咫尺之内再造乾坤”的境界。而光影作为空间营造的重要设计手法,在整体形态、空间游走与意境营造中都起着至关重要的作用。

1.1 整体形态空间的光影分析

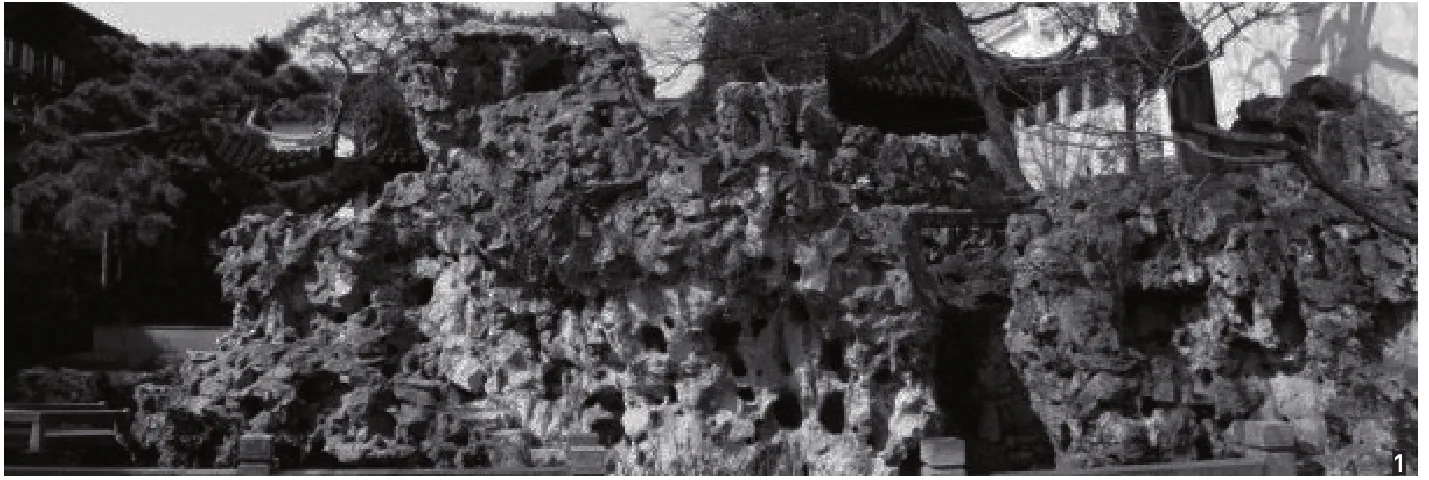

环秀山庄主假山在静观状态下,呈现出层次分明、复杂多变的空间状态及光影效果,层层对比,使得整个假山空间大而深邃(图1)。其空间布局讲究对比、虚实变化、韵律与节奏,而光影增强了图底关系,加强了空间的纵深感,使得假山主体更加突出。处于阴影之下的空间,往往暗示着远处另一不可见的空间,起到扩展空间的作用;处在阳光之下的空间,则是整个视觉的中心,突出于整个画面,和阴影之下的空间形成了强烈对比,创造出鲜明生动的空间效果。

1.2 主观游走空间的光影体验

游走假山时,受不同洞口采光的影响,能感受到空间内部呈现出明暗变化,光影使得空间更加丰富。基于人体尺度与空间尺度,假山空间分为3类:行走空间、停留空间和转折过渡空间[9]。笔者以“进入者”的姿态去体验不同光影效果下所呈现的假山空间。

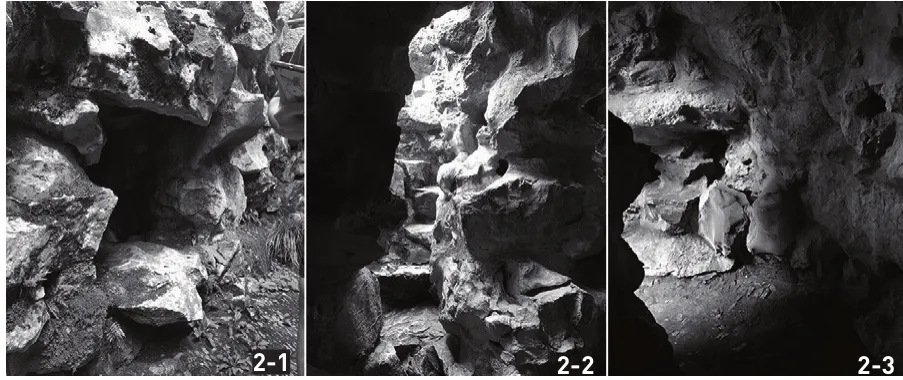

假山中的行走空间可谓是丰富多样,既能让游览者体验到如在自然山中行走时忽暗忽明的光影变化,又能享受边跋涉边赏景的游览之趣。怡园主假山中,其接近地面位置的洞口(图2-1)主要是为了照亮路面,同时不影响空间的纯粹性。两壁夹峙的道路,采用顶部间隙采光照亮道路(图2-2),所见光亮犹如一线,增加了空间的神秘感。光影不仅能形成空间的明暗变化,还能起到视线引导的作用。假山上开向一侧的洞口(图2-3)能引入自然光,在整个空间中,假山是暗,洞口是明,明暗交错变化,这就将游人的视线引向洞口。通过光影的明暗变化对行走空间做出衬托和引导。

停留空间是给游览者赏景或休憩的空间。这些空间可以开敞,可以围合,也可以是一个半围合的空间。光影关系或是昏暗的,打造一个较为平静舒缓的休息空间。如在狮子林假山中,其石壁上设有很多小洞,透进光来,犹如花窗,给洞内带来碎片式的光线(图3-1),这正是光影所带来的模糊了室内外的独特感受(在室内犹如室外,在暗却有光),让人在游览途中经历了大量视觉信息之后稍作停留,获得片刻的安静和平息。光影关系或是明亮的,游览者能通过洞口清晰地观察美景(图3-2)。光影带来的明暗变化,营造了停留空间的静谧感,仿佛一切都随着日光在进行推移。

图1 环秀山庄主假山

图2 怡园假山

图3 狮子林假山

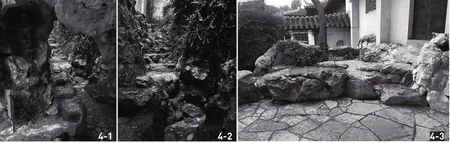

图4 环秀山庄假山

假山中的转折过渡空间常常采用高低、开合、比例和尺度的转化来预示下一个空间,辅以光影设计来强化游览者对空间的感知。环秀山庄的次假山,在入口处呈现向外出挑的形态,并处于阴影之下(图4-1);进入后,洞口有一台阶,南边高高的山体挡住了阳光,处于完全的黑暗之中(图4-2);拾级而上,空间变得开阔明亮(图4-3),心情不由得畅快了许多。光影不仅带来空间上的明暗变化,更会给人带来心理情感的转变。

1.3 光影空间的意境之美

假山可观、可游,置身于假山中会感受到假山的意境之美,而光影对于假山意境的营造起着重要作用。园林假山中的意境有2种,一种是假山堆叠营造的意境美——“实境”,通过堆土叠石,唤起人们对崇山峻岭的联想,仿佛置身于山川之中;另一种是假山借景营造的意境美——“虚境”,通过组织空间,丰富游赏者的审美感受,营造出“虚实相生”的意境生成空间。在“实境”中,巧妙运用光影能让游览者于方寸之间感受自然的雄奇和俊秀,享受山林之趣。在“虚境”中,光影结合隔景、分景、借景等手法,将不同假山空间有机地组织在一起,引导游览者的空间体验。

2 基于图解与转译的假山光影空间研究

2.1 假山光影空间的图解

古典园林解析研究常采用图解的方法[7], 本研究中的图解是针对传统园林假山的光影空间进行简化和抽象后的视觉表达(手绘、照片等手段),使得假山空间与光影关系更加清晰。基于前文对假山空间中行走空间、停留空间、转折过渡空间典型性光影关系的探究,笔者参考并借鉴了王欣《如画观法》中对于假山特定空间的命名方法[16],对假山光影空间进行系统的图解归纳①。

2.1.1 行走空间

行走空间曲折多变,通过一种或多种要素的穿插或叠加来实现,有光而折、有影而折。其中,自然所带来的光、影是随时间而变化的动态因素,使得假山行走空间变得更加丰富多样。笔者归纳出行走空间中具有代表性的光影空间为“下窃”“夹径”“影错”(图5)。“下窃”通过“窃取”相邻空间的光,将行走路径照亮,光影透过增加了空间的层次感;“夹径”通过上方的光线泻入,强化垂直面与水平面的明暗对比,让一线天的空间感受变得更为强烈;“影错”通过楔形空间的交叉形成光影的错动,光影折动的地方起到引导游人的作用。空间光影变化,强化了空间的丰富程度及行走体验。

2.1.2 停留空间

休憩是停留空间应提供的基本功能,而视野营造(洞口)和明暗程度(光照量)影响着人在停留空间的直观感受。光影塑造的富有意趣的停留空间主要有“洞察”“仰斜”“漏径”(图6)。“洞察”在墙面开洞,形成框景效果,并将外界的亮与室内的暗形成对比,所框之景更为突出,增加了停留空间的赏玩性;“仰斜”的内部为幽暗空间,仅在墙与顶的转折处开缝口,光的射入增加了停留空间的神秘感,使人感受到光影所带来的静谧;“漏径”内部为较暗的石室,提供座椅等休息石具,下部洞口使得人们坐下休息时可看到相邻外部空间,增加了神秘感,再次提起游人的游玩兴致。停留空间的光影营造了空间氛围,强化了空间层次,让人在驻足停留的时候感受空间的深度。

2.1.3 转折过渡空间

转折过渡空间具有明显变化的空间特性,它起着起承转合的作用,主要通过光影变化强化空间高低、开合、比例及尺度的转变。基于典型的空间光影特性,笔者提炼出“跌宕”和“缩景”(图7)。“跌宕”通过空间的起伏变化,使光影在起伏的面上形成黑白灰从而形成过渡空间。“缩景”通过收缩空间形成较暗的通道,通道端头却是豁然明亮的大空间,形成了强烈的空间对比。这些变化明显的空间处于空间序列的关键点上,在不停转折过渡的过程中衔接了序列空间情节的变化。

图5 行走空间图解示意

图6 停留空间图解示意

图7 转折过渡空间图解示意

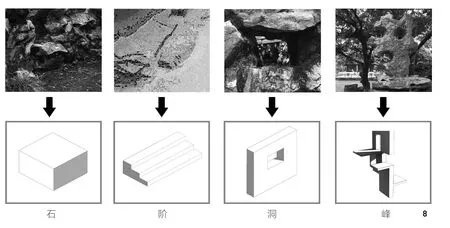

2.2 传统假山光影空间的现代转译

传统假山光影空间的现代转译,即在现代地域建筑的创作中延续传统园林假山空间与光影的关系。以转译的视角解读传统假山的光影空间,更易把握其中本质,贴近设计实践,对于当代地域建筑创作有着重要意义。本研究基于苏州怡园、狮子林、环秀山庄假山原型的图解,进而转译建立假山空间与光影的关系。首先,通过对假山基本元素——石、阶、洞、峰的转译图示(图8),确定转译假山光影空间的主要构成元素。其次,依据假山的空间结构进行延续或解构。针对假山结构进行一定限度的变形、反转、简化和压缩等操作,生成不同形式的语言,但它带给人们的视觉转换和意境体验与传统假山仍保持相似之处。在此基础上,将假山空间的光影效果进行分类、关联和抽象,采用现代建筑语言描述基本空间与光影的关系,而这种关系依然体现传统假山光影空间的特点与意境。转译过程中,尝试将传统园林的假山光影空间的特征以“新”的形式延续到现代地域建筑创作中。手法归结为3类:一是去除细节,以传统园林假山光影空间为主体,用现代建筑语言简化细节;二是融入特征,以现代建筑空间为主体,融入传统假山空间中的光影特征;三是抽象模拟,以传统园林假山光影空间为主体,用现代建筑语言通过抽象、变化等手法来模拟传统。

复杂的传统园林假山光影空间通过图解转译,被精简为富有特性的光影空间(图9),这种空间被称为“最小状态的建筑空间”[8]。它们是从多层次的空间中提炼出来的基本空间,与原本复杂的空间光影系统相比较而言,“最小状态的建筑空间”不仅反映出假山光影空间的特点,而且体现出强烈的原始性与纯粹性,更容易被现代的建筑设计借鉴沿用。

3 “最小状态的建筑空间”于现代建筑中的应用

3.1 传承与发展

通过图解与转译,苏州古典园林假山光影空间变得精简纯粹,便于以“最小状态的建筑空间”的形式在现代地域建筑设计中尝试应用。在学习传统、研究传统、解读传统的今天,将传统园林的假山光影空间传承到现代建筑设计中,是现代建筑设计对传统文化的阐释,既增加了现代建筑设计的文化内涵,又为传统文化注入了新的活力。

3.2 “最小状态的建筑空间”的应用

“最小状态的建筑空间”在现代建筑中的应用则更强调其独有的空间特性,利用自然光影变化,调节视觉感受,影响空间纵深,传达原有意境。转译后的假山光影空间在现代空间中加以展开,如“下窃”“夹径”“影错”这一类型的光影空间,主要强调行进过程中的空间体验,通过光影方向、强弱、交错激发空间的悬念,引导人们对于空间的探寻。特别在纪念性建筑设计中,由于其使用功能相对弱化,光线在精神方面的作用较其他功能的建筑更为明显。空间随动线徐徐展开,光影区分了空间属性,并烘托了场所气氛,给参观者一种或舒缓、或理性、或希望的氛围体验。“洞察”“仰斜”“漏径”光影空间,则更加强调光影对于静态空间的塑造。在空间的游历过程中,静态的停留空间对整个空间进行了段落的划分,使体验者在经历长时间的视觉盛宴后体验静态。如茶室空间、冥想空间等,光影有助于创造温柔宁静的诗意空间,并强化静寂顿悟的禅宗氛围。“跌宕”“缩景”的光影空间,更多地出现在空间相互交接的位置上,强调空间的差异变化。在这些空间中,空间特性强烈地改变预示着重要场景的出现,以及下一阶段场景的提示。它们的存在,并不在于功能性的使用,而是利用光来切割、引导空间的构成。建筑属性不同,对空间的要求不同,依据建筑空间的特点,选用合适的“最小状态的建筑空间”加以应用。

3.3 “最小状态的建筑空间”的组合

图8 假山元素转译示意

图9 苏州古典园林典型假山光影空间转译

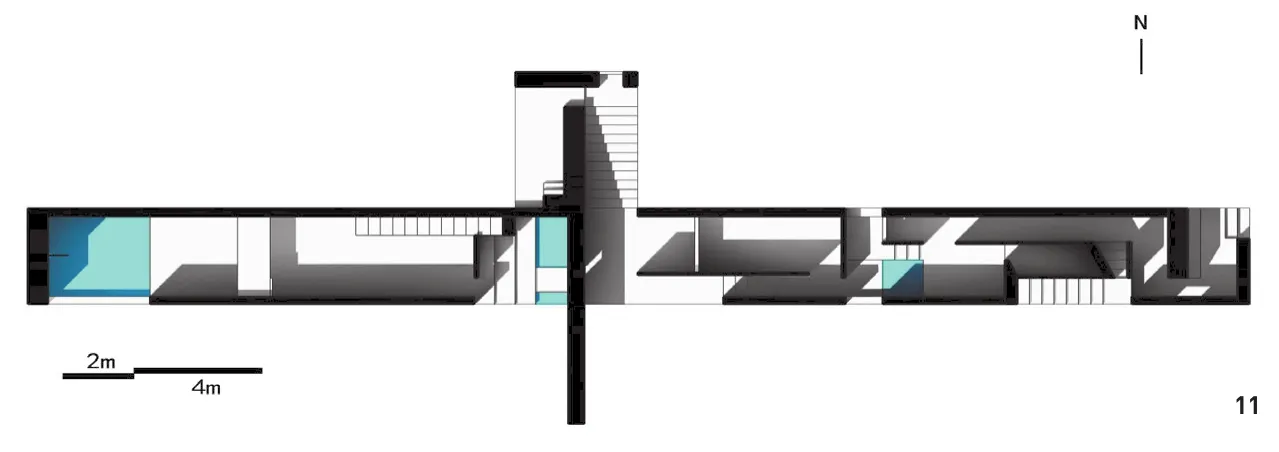

“最小状态的建筑空间”是假山光影空间在地域建筑光影设计中应用的基础。其组合方式具有较大的灵活性,可以通过操作结构或连接方式来获得新的组织和行为方式。空间之间或连接、或延伸、或对比、或动态,形成一个完整的序列空间。通过合理的组织与安排,引导参观者走进历史,重现原有假山空间的趣味性,并给空间带来无穷的情趣和意境。图10~12是笔者参与2016年第十四届亚洲学年奖光与空间专项竞赛的设计作品②,是探索现代地域建筑空间与光影关系的一种尝试。该作品基于“最小状态的建筑空间”,充分考虑了光影对空间塑造的影响和作用,包括光影对路线引导、视觉感受及意境营造等。

首先,建筑空间转角处的“下窃”在地面上形成一块光斑,引导游览者进入下一空间“影错”,在层层阴影过后,游览者欣赏到“洞察”所框之景,暗示游览者继续向前。途经冥想空间,这是一个相对安静、纯粹的空间,笔者使用“仰斜”来塑造这一空间,黑暗中投射下来的光柱显得尤为神圣,引导使用者追寻内心的平静。随着时间的推移,光柱在墙上留下的光斑会慢慢移动,光柱的亮度也会发生变化,暗示着时光的流逝,为冥想空间增添了几分禅意。在停留空间稍作休息,随后空间变窄,踱步通过幽暗的“夹径”,其端头空间突然放大,豁然开朗。拾级而上,又进入一昏暗空间之中,面对着的是阳光下高耸的面壁空间,一幅仰望飞瀑从万丈高空跌宕而下的画面,笔者通过光影来塑造这一高耸空间,观者位于山脚阴影下,抬头仰望,整幅画面暴露于阳光中,一明一暗的对比,仿佛山峰直插云霄,又有飞瀑从谷中流下,“疑是银河落九天”。傍晚时分,夕阳西下,山峰的表面已经背对阳光,模糊不清,但是洞口透出夕阳的余晖,与白天的光影关系进行了转换,给体验者留下深刻的印象。整个序列空间曲折多变、收放有序、对比强烈,内外光影变化使得序列空间明暗交错,意境深远。

4 结语

本文基于对苏州古典园林假山空间的调研,分析归纳了光影与假山空间的典型关系,并在此基础上进行了传统假山光影空间的图解与转译。通过形式语言的转换,增加园林文化的可读性,促进传统假山光影空间与现代地域建筑的融合发展。由于假山光影空间的研究在我国尚处于初步阶段,需要多学科的共同努力与完善。本文仅初步探索了“最小状态的建筑空间”在现代建筑中的应用与组合,希望为今后地域建筑的光影空间设计提供参考。

注:文中图1~4由徐俊丽和高洪霖拍摄,图5~12由高洪霖绘制。

致谢:感谢苏州大学建筑学院钱晓冬老师的理论指导;感谢苏州大学建筑学院2013级本科生姚梦飞、陈作铭在研究前期的基础工作。

图11 序列空间平面图

图12 序列空间立面图

注释:

① 下文的图解归纳,并不局限于某一园林某一处假山空间的光影关系,它具有一定的代表性。

② 设计作品获2016年第十四届亚洲设计学年奖光与空间最佳设计银奖。